生物质炭短期添加对不同类型土壤水力性质的影响①

2022-05-09张皓钰刘秀芸刘目兴张海林

张皓钰,刘 竞,,易 军,刘秀芸,陈 露,刘目兴,张海林

生物质炭短期添加对不同类型土壤水力性质的影响①

张皓钰1,2,刘 竞1,2,3,易 军1,2*,刘秀芸1,2,陈 露1,2,刘目兴1,2,张海林1,2

(1 华中师范大学地理过程分析与模拟湖北省重点实验室,武汉 430079;2 华中师范大学城市与环境科学学院,武汉 430079;3 中国科学院水利部水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨凌 712100)

为探究生物质炭添加对农田土壤水力性质的影响,以我国10个地区农田耕层土壤为供试土样,通过室内模拟试验,研究4种生物质炭添加比例下(C0、C5、C10和C15,生物质炭体积占比分别为0%、5%、10% 和15%)土壤饱和导水率(s)、水分特征曲线及van Genuchten模型拟合参数和水分常数的变化特征。结果表明:生物质炭添加对土壤渗透性能的影响与土壤质地密切相关;添加生物质炭后,砂粒含量较高的风砂土和黄绵土的s显著降低,C15的降幅分别为89.2% 和85.0%;而黏粒含量较高土壤的s普遍升高,C15处理下赤红壤的增幅高达158.9%。生物质炭添加改变了土壤的持水能力,且变幅随着生物质炭添加量的增加而增大。生物质炭添加提升了各类土壤的饱和含水量(0.7% ~ 17.6%)和低吸力段的持水能力;生物质炭添加对中、高吸力水平下各类土壤持水能力的影响存在差异,大致表现为砂质土持水能力提升、残余含水量增大、值降低;而壤质、黏质土持水能力下降,残余含水量、田间持水量及凋萎系数均降低。研究结果可为考虑生物质炭施用的平衡模拟提供水力学基础参数,并为各地区农田生物质炭的合理施用提供科学依据。

饱和导水率;水分特征曲线;田间持水量;最大有效含水量;生物质炭

生物质炭是植物源物质在300 ~ 1 000 ℃、低氧气浓度下热解炭化得到的副产品,是一种稳定、难降解的富有机碳化合物,具有巨大的比表面积和丰富的孔隙[1]。生物质炭作为秸秆利用的一种新形式与农田土壤改良的一种添加物,被广泛应用于改善土壤的物理化学性质和土壤微生态环境,以及降低有毒元素等[2]。由于生物质炭密度低、孔隙多,与土壤的物理性质存在较大差异;在添加生物质炭后土壤容重会降低[3]、孔隙特征也会发生改变[4]。这种变化会进一步影响土壤的持水能力与导水性能,进而影响水分入渗、蒸发、再分布等过程,最终改变农田水循环与水分利用效率。因此,研究生物质炭施用对土壤水力学性质的影响具有重要意义。

生物质炭的添加会引起土壤导水性能的改变。研究表明,生物质炭可以降低砂质土壤的饱和导水率(s)[5],田丹等[6]发现随着生物质炭质量分数的增加,砂土的s均递减;黏质土壤加炭后的s增加[7],王艳阳等[8]发现在黑土中施入生物质炭后s提高了14.3% ~ 52.4%。生物质炭施用还会改变土壤的持水能力与水分特征曲线参数。杜臻杰等[9]发现施加花生壳生物质炭提高了粉砂质潮土的持水性能;吴维等[10]探究了玉米秸秆生物质炭对黏质黄壤持水能力的影响,发现在水吸力<100 kPa时,土壤持水能力随生物质炭添加量的增加而增高;金梁等[11]将玉米秸秆生物质炭施于黑土中,发现土壤饱和含水量增加了41.0% ~ 44.2%;高利华和屈忠义[12]发现适量施用生物质炭能够提升半干旱区耕层土壤含水量;王昆艳等[13]将生物质炭施用于红壤中,发现土壤含水量波动上升。土壤持水能力的改变也影响了土壤的田间持水量、凋萎系数和最大有效含水量等水分常数。Pranagal等[14]对壤质砂土施炭30 t/hm2和45 t/hm2进行6 a田间试验后发现,相对于无炭添加的对照组,土壤有效含水量分别增加6.7% 和7.6%;而Jeffery等[15]发现将生物质炭应用在砂质土壤中后,由于炭的疏水性,土壤的保水效果没有明显变化。生物质炭对农田土壤水力学参数的作用也受土壤本身性质的影响[16],导致生物质炭添加对土壤水力学性质影响的效应也存在差异。目前围绕生物质炭添加对土壤水力学性质影响的研究较为丰富,但不同研究的实验条件存在差异,导致研究结果难以相互比较。另外,关于生物质炭施用对土壤水分特征曲线的拟合参数影响的报道也非常有限。

生物质炭在我国农田土壤被广泛应用,添加后的水力学性质改变也受众多研究人员关注,但现有研究多集中于单种或2 ~ 3种土壤的对比[3, 9, 17-19],尚缺乏针对我国不同地区农田土壤的系统性对比研究。因此,本研究拟以我国不同地区典型农田耕层土壤为研究对象,通过开展不同生物质炭施加量对土壤水力学性质影响的试验研究,揭示其对各水力参数的影响程度与机制,以期为各地区农田生物质炭的科学施用提供科学依据,为考虑生物质炭施加条件下的土壤水分运动过程模拟提供基础参数。

1 材料与方法

1.1 供试土壤与生物质炭性质

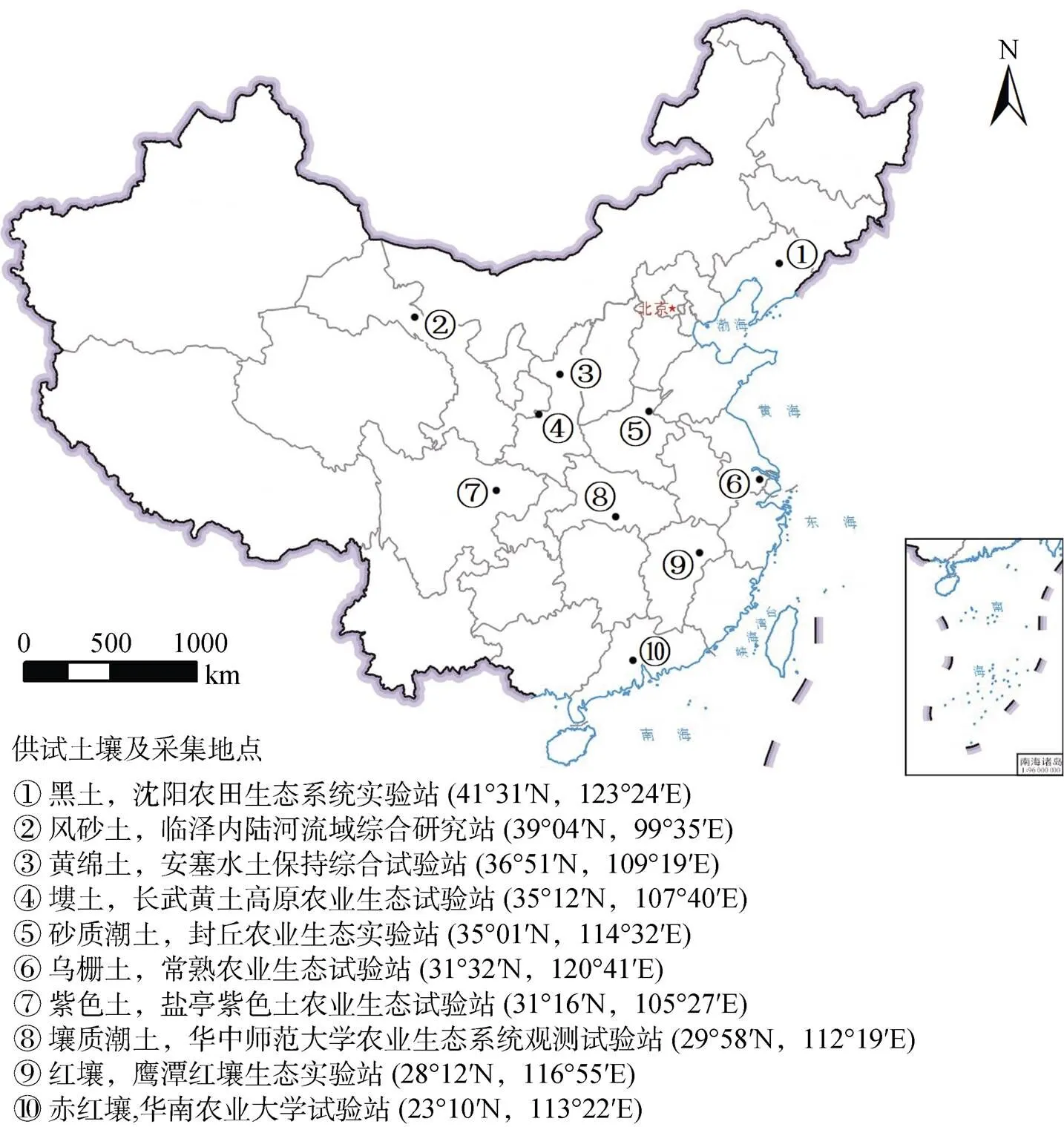

供试土壤于2017年10月采集自我国10个地区农田的耕作层(0 ~ 20 cm),按采集地点由北向南分别为辽宁沈阳黑土、甘肃临泽风砂土、陕西安塞黄绵土、长武塿土、河南封丘砂质潮土、江苏常熟乌栅土、四川盐亭紫色土、湖北荆州壤质潮土、江西鹰潭红壤、广东广州赤红壤,分布如图1所示。

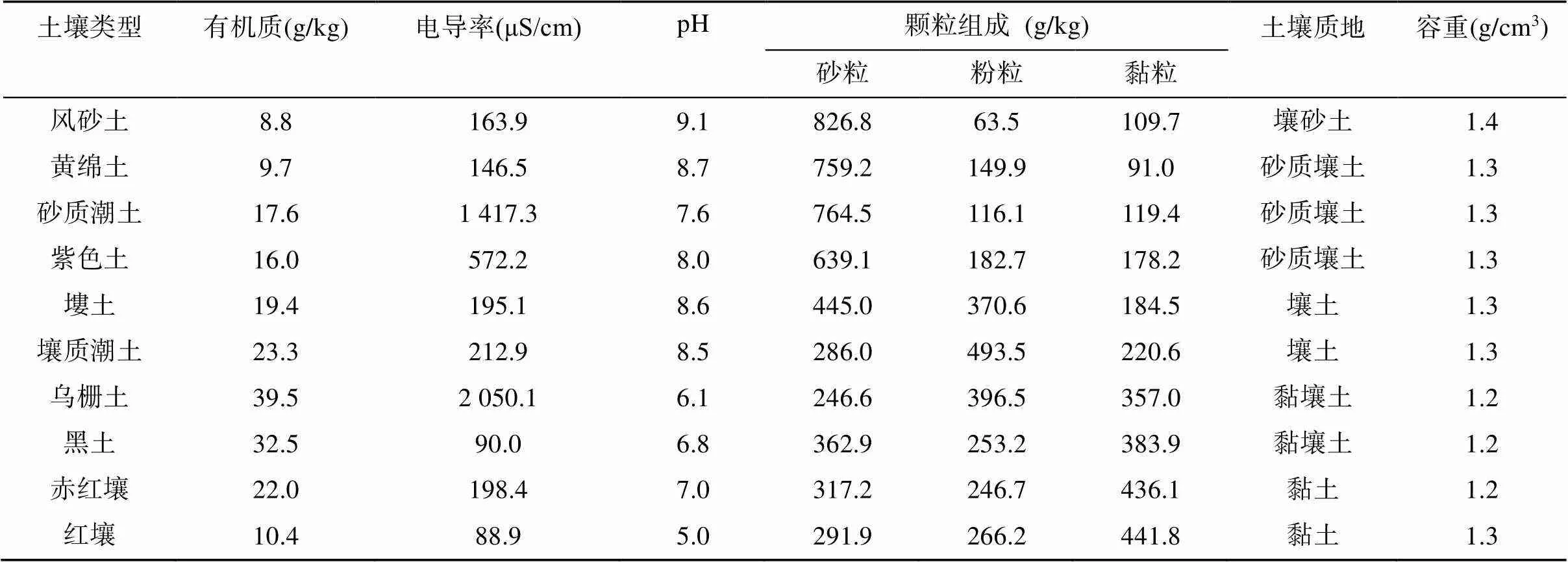

采集的土壤样品风干后研磨过筛,用于基本理化性质测定和环刀填装。采用重铬酸钾容量法(外加热法)测定有机质含量,用1︰2.5(︰)的土水比测定电导率和pH(20 ℃),用吸管法测定土壤颗粒组成(国际制),结果见表1 (除风砂土外,其他土壤按照黏粒含量从低到高排列)。

供试生物质炭购自河南省商丘三利新能源有限公司,由小麦秸秆在450 ~ 550 ℃下高温裂解制成,容重为0.2 g/cm3,pH为10.3[20];生物质炭过2 mm筛后,保存备用。

1.2 供试土样准备

通过文献搜集的方式获取各地区典型土壤的容重数据;确定的土壤容重见表1。然后将生物质炭分别按照0%、5%、10% 和15% 的体积分数加入各供试土壤,依次记为C0、C5、C10和C15;折算为农田耕作层(0 ~ 20 cm)施入量,则分别为0、20、40和60 t/hm2。将称取的生物质炭和土壤样品充分搅拌均匀,然后均分5层(每层1 cm)填装至体积为100 cm3的环刀,层与层间的接触面打毛;每种处理3次重复,共填装120个环刀样品。将填装好的样品置于铺有石英砂的收纳箱中,在24 h内分3次向收纳箱中加水至水面与环刀上表面平齐,直至土样饱和。环刀土样在吸水过程中用一块重量500 g的铁块压实,以减少样品吸水膨胀。

(该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1823的标准地图制作,底图无修改)

表1 供试土壤的理化性质

1.3 饱和导水率和水分特征曲线测定

土壤饱和导水率(s)采用恒定水头法测定,并将结果换算成标准温度10 ℃下的s。水分特征曲线采用离心机法进行测定:在恒定室温(20 ℃)条件下,依次测定0、1、3、5、7、10、30、60和100 kPa等9个吸力条件下环刀土样的含水量。

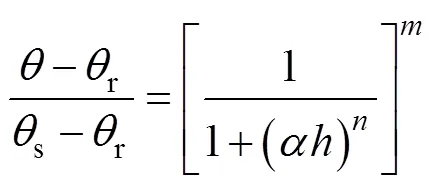

1.4 水分特征曲线参数拟合

基于不同吸力条件下的土壤体积含水量数据,采用RETC软件中的van Genuchten模型[21]进行土壤水分特征曲线参数拟合。模型的具体表达式为:

式中:为给定水吸力的土壤含水量,cm3/cm3;为土壤水吸力,cm;s为土壤饱和含水量,cm3/cm3;r为土壤残余含水量,cm3/cm3;、和是经验常数,=1–1/。s为吸力值为0 cm时的含水量,r等于吸湿系数乘以系数1.5[22]。借助模型拟合结果,计算土样的土壤田间持水量(33 kPa吸力条件下的含水量)和最大有效含水量(田间持水量减去凋萎系数)[23]。

1.5 数据分析与制图

采用SPSS 25.0软件的单因素方差分析进行显著性差异检验;使用Origin 2018软件制图。

2 结果

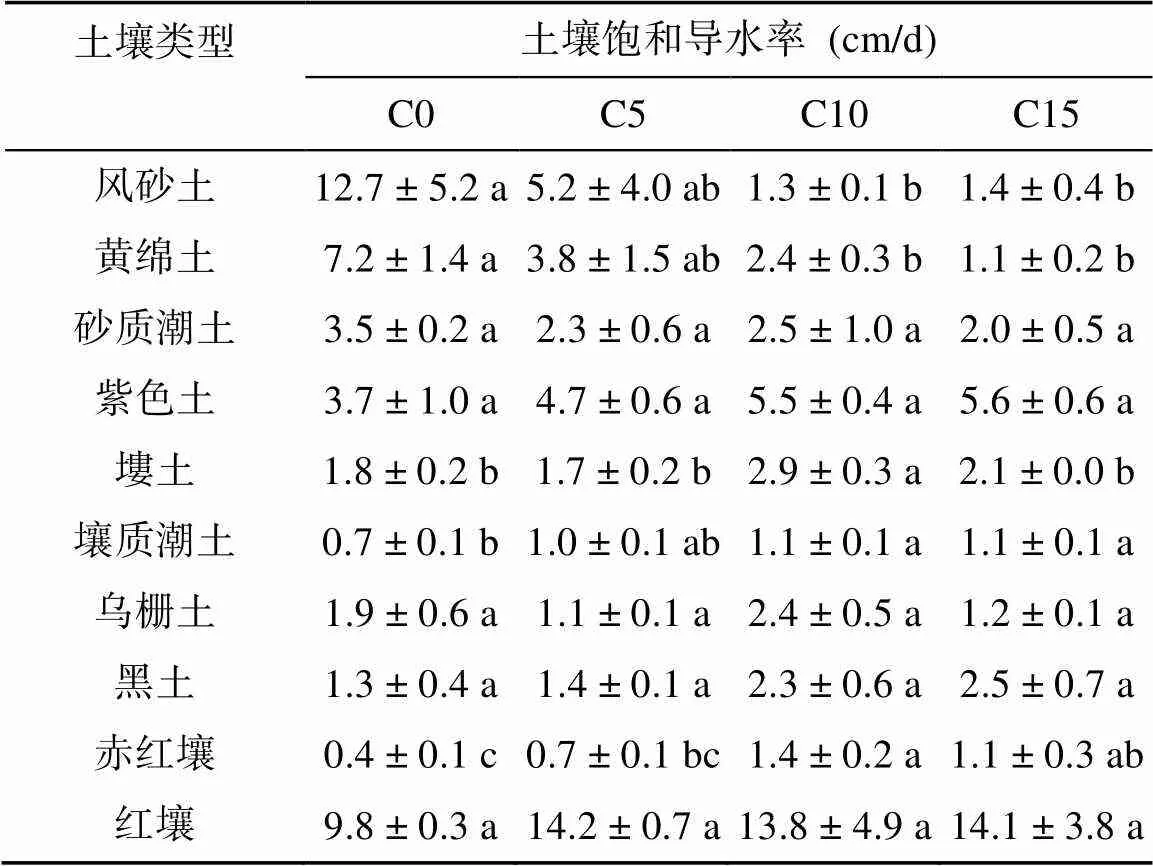

2.1 生物质炭添加对饱和导水率的影响

生物质炭添加改变了土壤的s,但不同类型土壤受到的影响有所差异(表2)。与C0相比,生物质炭添加导致风砂土、黄绵土和砂质潮土的s有所降低,且下降的比率随着生物质炭施用量的增加而增加,C15处理下的风砂土、黄绵土和砂质潮土s分别降低了89.2%、85.0% 和42.3%。生物质炭添加后紫色土、壤质潮土、黑土、赤红壤和红壤的s增加,与C0相比,C15处理s分别增加了52.1%、58.9%、90.7%、158.9% 和44.1%。而塿土和乌栅土的s随着生物质炭添加量的增加呈现波动变化,两种土壤在C10下的s最大。方差分析结果表明,生物质炭施用导致风砂土和黄绵土的s显著低于C0处理(<0.05),而对砂质潮土、紫色土、乌栅土、黑土和红壤的s无显著影响,在C10或C15条件下才能引起塿土、壤质潮土和赤红壤s的显著增加。

2.2 生物质炭添加对土壤水分特征的影响

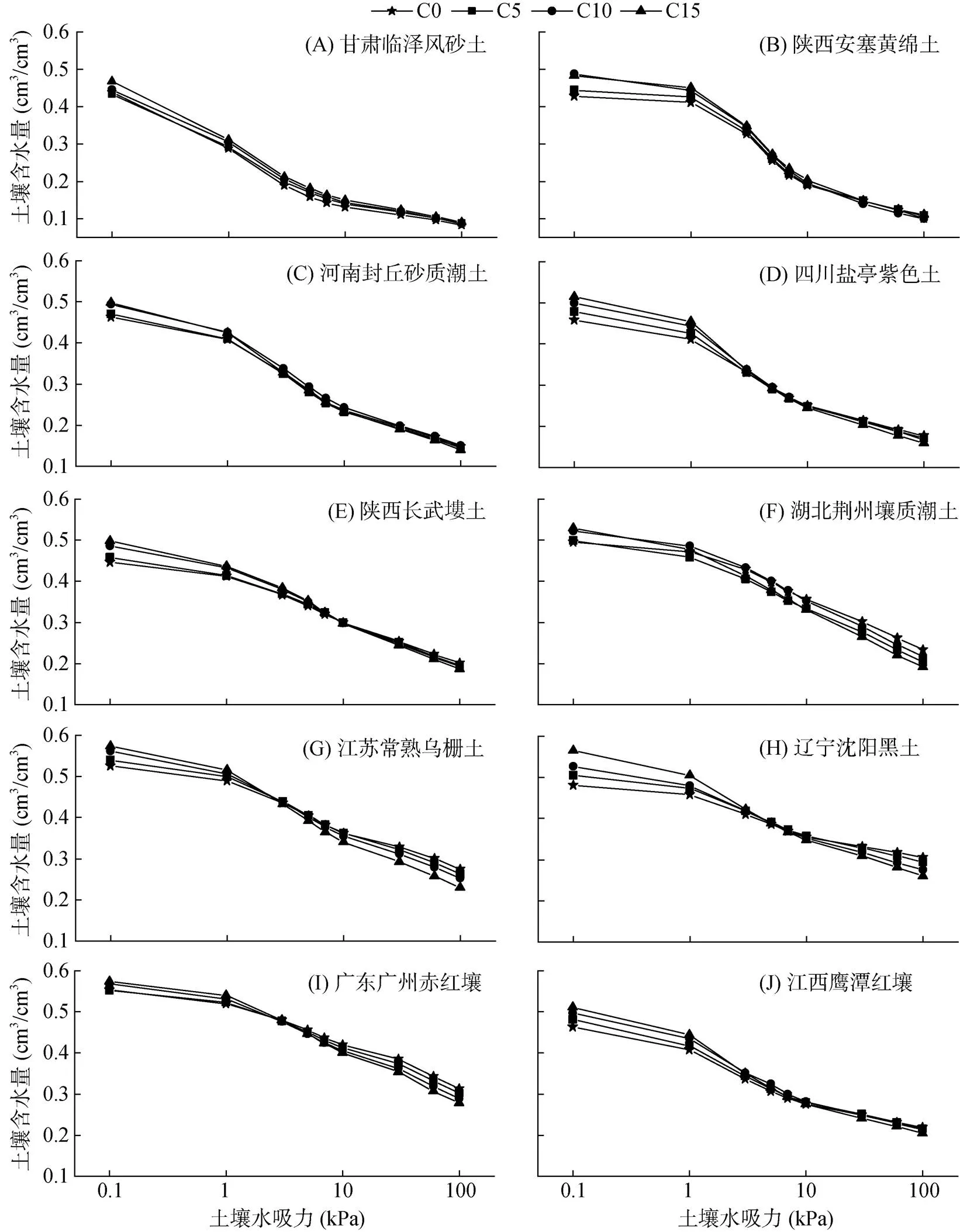

2.2.1 生物质炭添加对土壤水分特征曲线的影响 生物质炭添加影响了各土壤的水分特征曲线(图2)。生物质炭对紫色土、塿土、壤质潮土、乌栅土、黑土、赤红壤含水量的影响在低吸力段(0.1 ~ 1 kPa)和高吸力段(10 ~ 100 kPa)较大,而在中吸力段(1 ~ 10 kPa)较小;生物质炭对风砂土含水量的影响在低吸力段及高吸力段较小,中吸力段较大;加炭后,黄绵土、砂质潮土、塿土的含水量在低吸力段变化较大,而高吸力段变化不明显。

表2 不同生物质炭处理的土壤饱和导水率

注:表中同行数据小写字母不同表示同一土壤在不同生物质炭添加量下的s存在显著差异(<0.05)。

不同类型土壤在不同加炭处理与不同吸力水平下的含水量变化趋势存在差异。整体上,生物质炭添加能够提高各类土壤在低吸力段的含水量,且高炭处理增幅更大。对于风砂土和黄绵土,加炭处理的土壤含水量在中、高吸力段均较C0处理高(<0.1);其他8种土壤加炭后在中、高吸力段的含水量降低。在10 kPa吸力时,赤红壤的全部处理、壤质潮土和乌栅土C15处理的含水量均显著低于其C0处理(<0.05);30 kPa吸力时,塿土、壤质潮土、赤红壤的全部处理和乌栅土的C15处理与C0处理的差异显著(<0.05);60 kPa和100 kPa吸力时,塿土、壤质潮土、赤红壤的全部处理和黑土的C10处理均与C0处理存在显著差异(<0.05)。

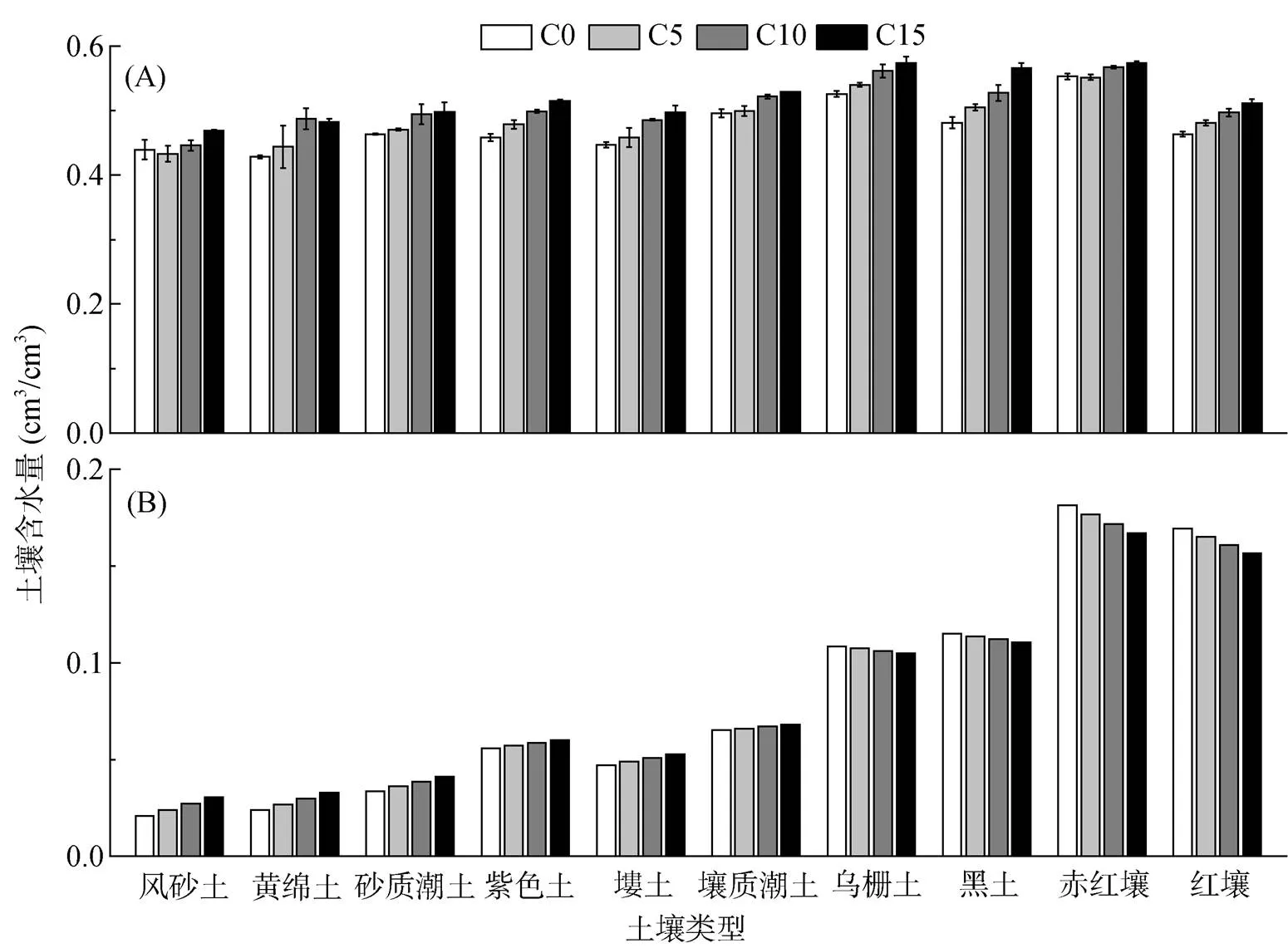

2.2.2 生物质炭添加对水分特征曲线拟合参数的影响 生物质炭添加改变了基于V-G模型拟合得到的水分特征曲线参数(s、r、、)。在试验的添加量范围内,除风砂土与赤红壤的C5处理,其余土壤的s均随生物质炭添加量的增加而增大(图3A);C5处理较C0增加0.7% ~ 4.9%,C10和C15处理分别较C0增加1.5% ~ 13.7% 和3.8% ~ 17.6%。其中,生物质炭的添加导致黑土的s增幅最大(4.9% ~ 17.6%)。

乌栅土、黑土、赤红壤、红壤加炭处理的r较C0下降1.3% ~ 8.0%,且下降幅度随生物质炭添加量的增加而增大(图3B)。其他土壤加炭处理的r均增加,C5、C10、C15处理分别比C0增加1.5% ~ 15.3%、3.0% ~ 30.5%、4.5% ~ 45.8%;其中,风砂土的r增幅最大(15.3% ~ 45.8%)。

(横坐标轴中,由于饱和时的吸力值(0 kPa)无法进行lg函数转换,故用0.1 kPa代替)

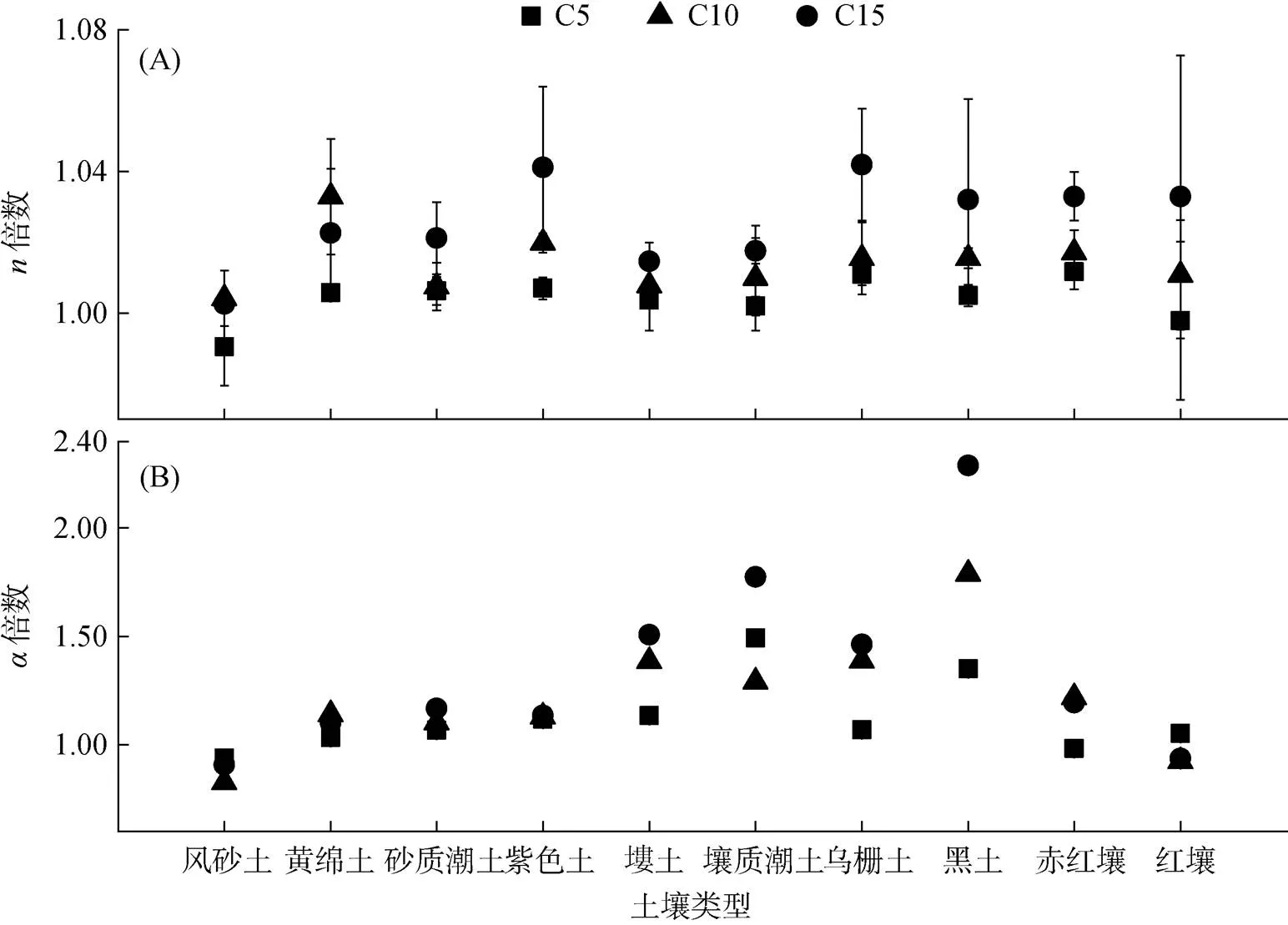

除风砂土C5处理的值有明显下降、红壤C5处理值有轻微降低外,其他所有生物质炭添加处理均导致值增大(图4A)。总的来说,值随着生物质炭施用量的增加而增大,C5、C10和C15处理分别为C0的0.99 倍~ 1.01倍、1.00倍~ 1.03倍和1.01倍~ 1.04倍;紫色土、壤质潮土和黑土的C15与C0处理的值均存在显著差异(<0.05);生物质炭添加对风砂土的值影响最小。

生物质炭添加导致赤红壤的C5处理、红壤的C10与C15处理,以及风砂土所有处理的值降低(图4B),下降幅度为1.8% ~ 17.4%。添加生物质炭导致黄绵土、砂质潮土、紫色土、塿土、壤质潮土、乌栅土和黑土的值增大。大部分土壤的值随着生物质炭添加量的增加而增大,黑土C15处理下的值增幅增大,是C0的2.3倍(<0.05)。

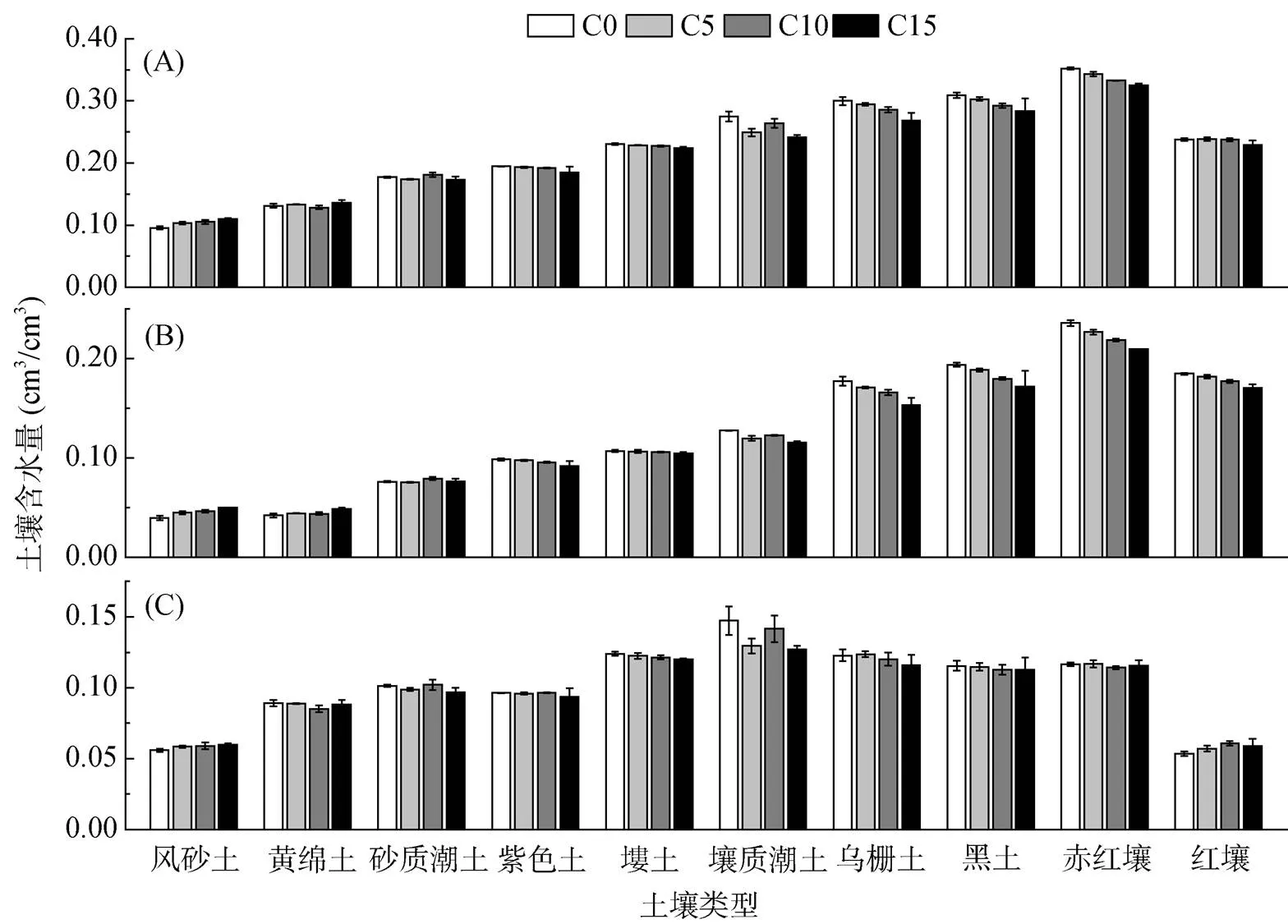

2.2.3 生物质炭添加对土壤水分常数的影响 生物质炭添加改变了土壤的最大有效含水量、田间持水量和凋萎系数等水分常数(图5)。生物质炭添加提高了风砂土的田间持水量,黄绵土的C5和C15处理、砂质潮土的C10处理和红壤的C5处理提高幅度较小(图5A)。风砂土的田间持水量随生物质炭添加量的增大而增加,C5、C10、C15较C0提高了8.1%、10.0%、15.1%;黄绵土C5和C15处理分别提高1.6% 和4.0%,砂质潮土C10处理较C0提高2.3%;红壤C5处理较C0提升0.3%。添加生物质炭降低了紫色土、塿土、壤质潮土、乌栅土、黑土、赤红壤和红壤的田间持水量,其中C15处理的降低幅度最大,分别较C0降低4.9%、2.8%、12.0%、10.4%、8.1%、7.7% 和3.8%。随炭添加量的增加,紫色土、塿土、乌栅土、黑土和赤红壤的田间持水量降低;壤质潮土C5和C15处理降幅较大,分别为9.4% 和12.0%。

图3 不同生物质炭添加量下的土壤饱和含水量θs (A)和残余含水量θr(B)

图4 不同生物质炭添加量下的n值(A)及α值(B)相对于空白对照(C0)的倍数

图5 不同生物质炭处理的田间持水量(A)、凋萎系数(B)和最大有效含水量(C)

生物质炭添加后,风砂土、黄绵土、砂质潮土的凋萎系数提高,其余土壤凋萎系数降低(图5B)。C15处理下风砂土、黄绵土、砂质潮土的凋萎系数上升0.3% ~ 26.3%,其他7种土壤凋萎系数下降0.5% ~ 13.7%。乌栅土的凋萎系数下降幅度最大,在C5、C10、C15处理下分别下降3.5%、6.4% 和13.7%。田间持水量和凋萎系数的改变也影响了土壤的最大有效含水量(图5C)。生物质炭添加后,壤质潮土的降幅最大,降低了0.02 cm3/cm3;其他9种土壤的最大有效含水量波动较小,变化幅度均不超过0.01 cm3/cm3。

3 讨论

3.1 生物质炭添加对土壤渗透性能的影响

生物质炭添加对s的影响与土壤质地密切相关。生物质炭中的细小颗粒,在与砂质土壤混合后阻塞原有的大孔隙通道[24],进而引起s降低;文曼[25]的研究也证实添加生物质炭导致黄绵土s降低。表明生物质炭的添加可以减小砂质土壤在灌溉后的水分垂直渗漏速率,增加水分在土壤中的保持时间,进而增加根系吸水量。从减少渗漏、保持水分的角度出发,同时兼顾生物质炭施用成本,风砂土、黄绵土和砂质潮土的最佳施用处理分别为C10、C15和C5。

生物质炭添加后,质地黏重、土壤孔隙较小土壤的大孔隙体积增加,导致其s升高。此外,生物质炭的亲水性随生产温度的升高而增强[26],本试验使用的生物质炭裂解温度高(450 ~ 550 ℃),表面有机官能团被破坏而显示出亲水性,进一步提升土壤s。韩豪杰等[27]、孙婷宁等[28]通过土柱模拟试验也发现,紫色土在添加生物质炭后渗透性能提升。另外,研究表明较长时期的生物质炭添加还会促进土壤形成大团聚体[29],并有利于土壤的生物活动,对土壤s的提升作用也较持久。王红兰等[18]在生物质炭施加1 a后,发现紫色土表层和亚表层耕作土的s提高45% 和35%;王睿垠[30]通过4 a的大田试验,发现生物质炭添加能够使黑土的s提高3.7% ~ 17.6%。以上结果表明对于较为黏重的土壤,生物质炭的施用可以有效增加降雨入渗速率和入渗深度,进而减小降雨造成地表水土流失的风险。从减少水土流失的角度出发,同时兼顾生物质炭施用成本,紫色土、壤质潮土、黑土、赤红壤和红壤的最佳施用处理分别为C10、C10、C15、C10和C5处理。而生物质炭添加量对塿土和乌栅土s的影响波动幅度较大,暂不能确定优化的施用水平。

3.2 生物质炭添加对土壤持水能力及其特征参数的影响

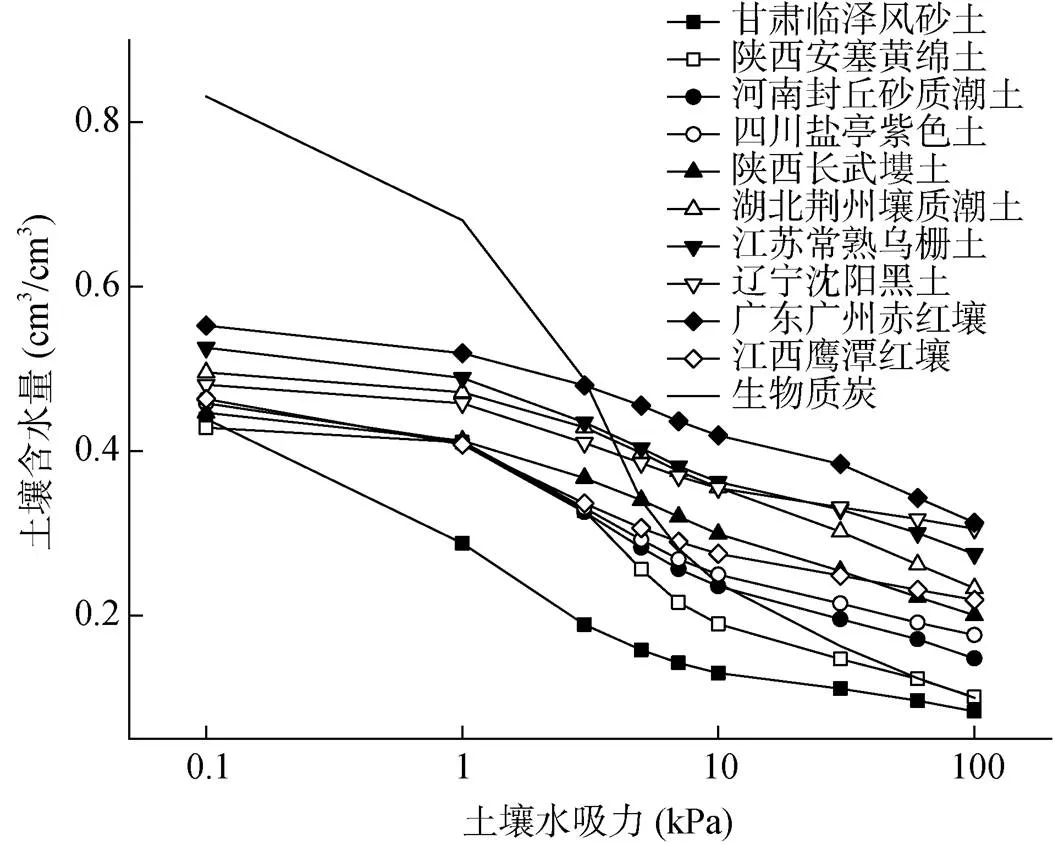

由于生物质炭与各土壤的水分特征曲线存在明显差异(图6),导致生物质炭的添加引起各土壤水分特征曲线及其参数发生变化。在添加生物质炭后,土壤的容重显著减低、总孔隙度增加,进而导致所有土壤在低吸水力条件下的持水能力增强,V-G模型的特征参数s升高。在中高吸力条件下,生物质炭添加对持水能力的改变与土壤性质密切相关:生物质炭的持水能力强于砂质土壤(风砂土、黄绵土),但较壤质、黏质土壤弱(其余8种土壤)。这导致在生物质炭添加后,砂质土壤的持水能力提高,但提高效应随吸力值增加而减弱,r略微升高。而壤质、黏质土壤的持水能力在中高吸力条件有明显的降低,且降低效应随吸力值和生物质炭添加量的增加变得更为明显,r变化不明显或降低。

图6 生物质炭与试供土壤水分特征曲线

生物质炭添加还影响了参数和。添加生物质炭后,砂质土值总体降低、释水速率降低,近饱和状态的土壤释水难度增加、值减小,主要是由于生物质炭添加后砂质土小孔隙数量与体积占比增加,这与王丹丹等[31]和杜臻杰等[9]的结论基本一致。在中高吸力条件下,生物质炭比壤质和黏质土的持水能力弱,导致壤质、黏质土壤在添加生物质炭后更容易排水,表现为与值升高。然而王红兰等[18]和吴维等[10]研究表明生物炭添加导致紫色土和黄壤的持水能力增加,可能是由于本试验生物质炭添加时间短,土壤团聚体尚未改变,持水能力的改变主要由生物质炭和土壤性质的差异影响。当然,随着施用时间的增加,土壤持水能力及其水力学参数也很可能会继续发生改变。

3.3 生物质炭添加对水分常数的影响

由于生物质炭与各土壤的持水能力存在差异,导致生物质炭添加影响了土壤的田间持水量、凋萎系数和最大有效含水量等水分常数,且这种影响与土壤类型和生物质炭添加量有关。生物质炭持水能力较砂质土壤强,且生物质炭的细小孔隙结构可以增加毛管孔隙度[32],导致风砂土、黄绵土和砂质潮土的田间持水量在生物质炭添加后明显提高。Laghari等[33]向两种砂土中施加45 t/hm2生物质炭8周后,发现田间持水量分别显著提高33% 和26%;李晗灏等[34]也发现施用生物质炭后苹果园砂土的田间持水量明显提升,与本试验结论一致。生物质炭添加后对壤质、黏质土的田间持水量影响较为复杂;本试验中仅红壤C5处理下的田间持水量提高,其余土壤在各处理下的田间持水量均有所降低。然而,王忠江等[35]发现黑土的田间持水量随生物质炭添加比例的增加而显著增大。董心亮和林启美[36]认为生物质炭添加量不足可能使生物质炭的孔隙被黏粒堵塞,从而导致壤质、黏质土壤的田间持水量不变甚至降低。同样,为达到田间持水量提高的目的,Blanco-Canqui[37]认为应该在黏质土中添加大量的生物质炭。生物质炭的施用也影响了凋萎系数;与风砂土、黄绵土和砂质潮土相比,生物质炭的多孔特征更易吸附水分,进而提高了凋萎系数。而壤质、黏质土壤本身的细小颗粒很多,吸水能力比生物质炭强,因此其凋萎系数在生物质炭添加后有所降低。

田间持水量与凋萎系数的改变也影响了土壤的最大有效含水量。添加生物质炭后,壤质潮土的田间持水量降幅较大而凋萎系数变化不明显,导致其最大有效含水量降低。其余9种土壤的田间持水量与凋萎系数变化速率较为一致,造成有效含水量的变化不明显,表明短期的生物质炭添加对这些土壤的最大有效含水量影响较小。但在较长期施用条件下,生物质炭添加能够增大土壤有效水含量:Pranagal等[14]对壤质砂土施炭30 t/hm2和45 t/hm2,进行6 a田间试验后发现土壤有效含水量分别增加6.7% 和7.6%;Głąb等[38]发现高量生物质炭可提高土壤水分有效性。因此,生物质炭对土壤水分有效性的影响还需进一步探索。从增加最大有效含水量的目标考虑,风砂土、砂质潮土、紫色土、乌栅土、赤红壤和红壤的最佳施用处理分别为C15、C10、C10、C5、C5和C10处理;其余土壤的波动规律不一致,暂不能得出优化的施用水平。另外,对于大田施用条件,随着施用时间的延长,生物质炭可以在物理、化学和生物的作用下与土壤形成新的团聚体结构,进而影响土壤的水力学性质[39]。因此,有必要围绕生物质炭施用开展长时间序列的大田试验,以全面揭示其对土壤水力学性质的影响。

4 结论

生物质炭添加影响了土壤的渗漏性能,表现为风砂土、黄绵土和砂质潮土的s降低,紫色土、壤质潮土、黑土、赤红壤和红壤的s升高,而塿土和乌栅土的s变化无明显规律。土壤水分特征曲线与拟合参数也受生物质炭添加影响,各类土壤在低吸力段的r和持水能力均增加,而中、高吸力段土壤持水能力变化与土壤质地相关。砂质土壤持水能力和r值升高,值和值减小;壤质和黏质土持水能力不变或降低,与值升高。

生物质炭添加改变了土壤水分常数,导致绝大部分土壤的田间持水量降低,风砂土、黄绵土、砂质潮土的凋萎系数降低,壤质潮土最大有效含水量下降,其他土壤变化较小。综合考虑短期添加生物质炭对土壤渗透和持水能力的影响,风砂土、黄绵土和黑土的最佳施用处理为C15,砂质潮土、紫色土、壤质潮土、赤红壤和红壤为C10,暂不能明确塿土和乌栅土的优化施用水平。

[1] Sohi S, Lopez-Capel E, Krull E, et al. Biochar, climate change and soil: A review to guide future research[R]. CSIRO Land and Water Science Report, 2009.

[2] 孔丝纺, 姚兴成, 张江勇, 等. 生物质炭的特性及其应用的研究进展[J]. 生态环境学报, 2015, 24(4): 716–723.

[3] 李秋霞, 陈效民, 靳泽文, 等. 生物质炭对旱地红壤理化性状和作物产量的持续效应[J]. 水土保持学报, 2015, 29(3): 208–213, 261.

[4] 刘志鹏, 徐杰男, 佘冬立, 等. 添加生物质炭对土壤热性质影响机理研究[J]. 土壤学报, 2018, 55(4): 933–944.

[5] Zhang J, Chen Q, You C F. Biochar effect on water evaporation and hydraulic conductivity in sandy soil[J]. Pedosphere, 2016, 26(2): 265–272.

[6] 田丹, 屈忠义, 李波, 等. 生物炭对砂土水力特征参数及持水特性影响试验研究[J]. 灌溉排水学报, 2013, 32(3): 135–137.

[7] Barnes R T, Gallagher M E, Masiello C A, et al. Biochar-induced changes in soil hydraulic conductivity and dissolved nutrient fluxes constrained by laboratory experiments[J]. PLoS One, 2014, 9(9): e108340.

[8] 王艳阳, 魏永霞, 孙继鹏, 等. 不同生物炭施加量的土壤水分入渗及其分布特性[J]. 农业工程学报, 2016, 32(8): 113–119.

[9] 杜臻杰, 齐学斌, 陈效民, 等. 生物质炭和猪场沼液对潮土水力特征参数的影响[J]. 水土保持学报, 2014, 28(1): 189–192, 197.

[10] 吴维, 李心清, 周运超, 等. 玉米秸秆生物炭对贵州黄壤持水能力的影响[J]. 地球与环境, 2017, 45(6): 675– 680.

[11] 金梁, 魏丹, 李玉梅, 等. 生物炭与化肥配施对土壤主要物理特性的影响[J]. 沈阳农业大学学报, 2017, 48(4): 424–430.

[12] 高利华, 屈忠义. 膜下滴灌条件下生物质炭对土壤水热肥效应的影响[J]. 土壤, 2017, 49(3): 614–620.

[13] 王昆艳, 官会林, 卢俊, 等. 生物质炭施用量对旱地酸性红壤理化性质的影响[J]. 土壤, 2020, 52(3): 503–509.

[14] Pranagal J, Oleszczuk P, Tomaszewska-Krojańska D, et al. Effect of biochar application on the physical properties of Haplic Podzol[J]. Soil and Tillage Research, 2017, 174: 92–103.

[15] Jeffery S, Meinders M B J, Stoof C R, et al. Biochar application does not improve the soil hydrological function of a sandy soil[J]. Geoderma, 2015, 251/252: 47–54.

[16] Peake L R, Reid B J, Tang X Y. Quantifying the influence of biochar on the physical and hydrological properties of dissimilar soils[J]. Geoderma, 2014, 235/236: 182–190.

[17] 解倩, 王丽梅, 齐瑞鹏, 等. 生物炭对黄绵土水分入渗和持水性能的影响[J]. 地球环境学报, 2016, 7(1): 65–76, 86.

[18] 王红兰, 唐翔宇, 张维, 等. 施用生物炭对紫色土坡耕地耕层土壤水力学性质的影响[J]. 农业工程学报, 2015, 31(4): 107–112.

[19] 陈姣, 吴凤平, 王辉, 等. 生物炭对南方红壤和水稻土水力学特性的影响分析[J]. 灌溉排水学报, 2020, 39(9): 73–80.

[20] Zhang A, Cheng G, Hussain Q, et al. Contrasting effects of straw and straw-derived biochar application on net global warming potential in the Loess Plateau of China[J]. Field Crops Research, 2017, 205: 45–54.

[21] van Genuchten M T. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils[J]. Soil Science Society of America Journal, 1980, 44(5): 892–898.

[22] 张甘霖, 龚子同. 土壤调查实验室分析方法[M]. 北京: 科学出版社, 2012.

[23] 邵明安, 王全九, 黄明斌. 土壤物理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 278–281.

[24] Doerr S H, Shakesby R A, Walsh R P D. Soil water repellency: Its causes, characteristics and hydro-geomorphological significance[J]. Earth-Science Reviews, 2000, 51(1/2/3/4): 33–65.

[25] 文曼. 黄土高原地区生物炭的土壤水动力学效应[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2012.

[26] Kinney T J, Masiello C A, Dugan B, et al. Hydrologic properties of biochars produced at different temperatures[J]. Biomass and Bioenergy, 2012, 41: 34–43.

[27] 韩豪杰, 夏庆, 郑彩霞, 等. HPMC联合生物炭共施对紫色土入渗特性的影响[J]. 节水灌溉, 2020(10): 76–79, 84.

[28] 孙宁婷, 王小燕, 周豪, 等. 生物质炭种类与混施深度对紫色土水分运移和氮磷流失的影响[J]. 土壤学报, 2021: DOI:10.11766/trxb202008130360.

[29] Jien S H, Wang C S. Effects of biochar on soil properties and erosion potential in a highly weathered soil[J]. CATENA, 2013, 110: 225–233.

[30] 王睿垠. 秸秆生物炭对东北草甸黑土水力特性的影响[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2019.

[31] 王丹丹, 郑纪勇, 颜永毫, 等. 生物炭对宁南山区土壤持水性能影响的定位研究[J]. 水土保持学报, 2013, 27(2): 101–104, 109.

[32] Song X Y, Li H Y, Shi W J. The development of a one-parameter model for the soil-water characteristic curve in loess gully regions[J]. Applied Mechanics and Materials, 2012, 256/257/258/259: 488–493.

[33] Laghari M, Mirjat M S, Hu Z Q, et al. Effects of biochar application rate on sandy desert soil properties andgrowth[J]. CATENA, 2015, 135: 313–320.

[34] 李晗灏, 李文庆, 王媛, 等. 生物炭对砂土水肥保持及苹果生长的影响研究[J]. 园艺学报, 2019, 46(3): 559– 566.

[35] 王忠江, 刘卓, 曹振, 等. 生物炭对东北黑土持水特性的影响[J]. 农业工程学报, 2019, 35(17): 147–153.

[36] 董心亮, 林启美. 生物质炭对土壤物理性质影响的研究进展[J]. 中国生态农业学报, 2018, 26(12): 1846–1854.

[37] Blanco-Canqui H. Biochar and soil physical properties[J]. Soil Science Society of America Journal, 2017, 81(4): 687–711.

[38] Głąb T, Palmowska J, Zaleski T, et al. Effect of biochar application on soil hydrological properties and physical quality of sandy soil[J]. Geoderma, 2016, 281: 11–20.

[39] Omondi M O, Xia X, Nahayo A, et al. Quantification of biochar effects on soil hydrological properties using meta-analysis of literature data[J]. Geoderma, 2016, 274: 28–34.

Effects of Short-termed Biochar Application on Hydraulic Properties of Different Types of Soils

ZHANG Haoyu1,2, LIU Jing1,2,3, YI Jun1,2*, LIU Xiuyun1,2, CHEN Lu1,2, LIU Muxing1,2, ZHANG Hailin1,2

(1 Key Laboratory for Geographical Process Analysis & Simulation of Hubei Province, Central China Normal University, Wuhan 430079, China; 2 College of Urban and Environmental Sciences, Central China Normal University, Wuhan 430079, China; 3 State Key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau, Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources, Yangling, Shaanxi 712100, China)

A laboratory simulation experiment was conducted to investigate the influence of biochar application on hydraulic properties of arable topsoils from ten regions in China. Biochar was incorporated into the soils at the volume rate of 0% (C0), 5% (C5), 10% (C10) and 15% (C15), respectively. The results indicated that the effect of biochar on soil permeability were determined by soil texture, the saturated hydraulic conductivity declined in aeolian sandy soil and yellow loamy soil with high sand content due to the application of biochar, which were decreased by 89.2% and 85.0% respectively when the application rate of biochar was 15% (C15). However, the addition of biochar commonly increased the permeability of soils with high clay content, especially for lateritic red soil, whose saturated hydraulic conductivity increased by 158.9%. Furthermore, the soil water-holding capacity varied with the application of biochar, and C15 showed the most obvious difference. Applying biochar improved the saturated soil water content by 0.7%–17.6% and water-holding capacity under low soil water suction. There were differences among the effects of biochar addition on water-holding capacities of various soils at medium and high suction levels. The application of biochar increased the water-holding capacity and residual water content but decreasedvalues of sandy soils, while decreased the water-holding capacity, residual water content and wilting coefficient of loam and clay soils. The results can provide basic hydraulics parameters for water balance simulation considering biochar application, and provide a scientific basis for the reasonable application of biochar into cropland soil.

Saturated hydraulic conductivity; Water retention curve; Field capacity; Maximum available water content; Biochar

S152.7

A

10.13758/j.cnki.tr.2022.02.025

张皓钰, 刘竞, 易军, 等. 生物质炭短期添加对不同类型土壤水力性质的影响. 土壤, 2022, 54(2): 396–405.

国家自然科学基金青年项目(41601215)、国家自然科学基金面上项目(41771261)和华中师范大学中央高校基本科研业务费项目(CCNU20QN030)资助。

(yijun@mail.ccnu.edu.cn)

张皓钰(2000— ),女,四川绵阳人,本科生,主要从事土壤水文研究。E-mail: haoyuzhanggeo@163.com