1952-1958年赵县安济桥修缮工程回顾

2022-05-09中国文化遗产研究院北京100029

顾 军(中国文化遗产研究院 北京 100029)

1952—1958年河北省赵县安济桥修缮工程,是新中国成立之初开展的重大古建筑修缮项目,在我国文物保护史上具有重要影响。由中央人民政府文化部指派北京文物整理委员会开展工程前期勘察设计和河床发掘工作。赵县人民政府为此成立了“赵县安济桥修缮委员会”,由河北省公路局负责桥体的结构加固设计和施工,北京文物整理委员会负责栏板的调研和设计,余鸣谦先生作为北京文物整理委员会的技术负责人全程参与修缮委员会的工作,并担任副主任。安济桥修缮工程的修缮技术和从中取得的经验,为后世留下了许多有益的借鉴,而同时关于其修复的效果也存在长期的争议。

一、安济桥独特的造型创造出卓越的建筑成就

安济桥又名赵州桥,俗称大石桥,位于河北省赵县城南5里的洨河上,建于隋大业年间(605-618年),迄今已有1300余年(图1)。安济桥是世界上现存最古老、跨度最大、保存最完整的敞肩圆弧石拱桥,对世界桥梁建造有着十分深远的影响。茅以升先生评价说:“以安济桥为代表的敞肩圆弧石拱桥首创于我国,这一桥型的出现,给予拱桥的发展以巨大的生命力。”

(一)创新的“两涯嵌四穴”的敞肩圆弧拱造型

所谓敞肩,是指拱上建筑由实腹演进为空腹,以一系列小拱垒架于大拱之上。这样可以减轻石拱桥的自重,从而减小拱券厚度和墩台的尺寸,同时又可增大桥梁的泄洪能力。所谓圆弧,是采用小于半圆的弧段,作为拱桥的承重结构。其特点是,在相同的跨度情况下,可以较半圆拱大幅度地降低桥梁高度,并且在相同高度的情况下,得到较半圆拱更大的跨度。安济桥的桥拱净跨达37.02米,净矢高7.23米,桥面更加平缓。敞肩与圆弧拱造型的结合,使拱桥技术产生了飞跃。

安济桥采用的“两涯嵌四穴”形式,最大限度地将四个小拱分列于石桥两侧。主拱过水面积210平方米,而四小拱过水面积达到32平方米,在洪水期增加15%的过水量,从而增大了石桥的安全性,同时比实肩拱减轻了770吨的桥体自重,降低了基础所需承托力,并减少石料290立方米(图1—3)。

图1 安济桥西立面(1933年梁思成考察安济桥时拍摄)

图2 安济桥现状(2018年10月摄)

图3 安济桥现状实测图(1934年10月)

(二)并列式拱券结构提高了施工的灵活性

安济桥的拱券结构由28道独立的券体并列砌筑,要求每道券石对接处的加工要精细、紧密,每券单独操作比较灵活,若发生不均匀沉降,每个拱券均可独立成拱,不致影响桥梁整体安全,同时施工中可节省拱架材料且便于维修。但并列式拱券结构存在横向联系不足的缺陷,通常采用护拱石、勾石、铁梁、腰铁等方式,加强各券之间的横向联系。

(三)稳固的桥基确保了桥体的安全

安济桥为“低拱脚、浅基础、短桥台”,承托主拱下的桥台由五层石块砌成、总厚度1.55米,桥台直接砌置在天然亚黏土地层上,承载力为34吨/平方米,受力均匀、坚实稳定,出现地震时能避免不均匀沉降,桥体至今仍基本上保持原状。

(四)优美的造型展现了卓越的艺术美学价值

安济桥纤美的造型,匀称的体态,似彩虹横跨洨河两岸,达到力与美的完美结合。桥的栏板浮雕,“神态飞躍,想像力丰富,刻工精细,珠联璧合”,具有极高的艺术美学价值。

二、亟待修缮的千年古桥

安济桥自隋代建成后,频繁遭受洪水、地震的冲击和战争的破坏,曾多次进行修缮。唐代两次洪水造成两岸桥台石的崩落,小拱券开裂、倾斜。到宋代,用于锚固的“腰铁”锈蚀脱落,引起拱石错动。明万历年间记载,一场大火造成券石出现缝隙,“腰铁”随之脱落,整座桥“弗葺将就颓也”(明·张居敬《重修大石桥记》)。到清代,安济桥出现更为严重的损坏,拱桥的西侧靠外5道拱券坍塌并进行了修复,东侧靠外3道拱券坍塌。同时,因桥两侧券石不断坍塌,栏板也随之落入河中,桥栏也不断更新。在1953年到1957年的河床发掘中,发现了不同时代的栏板和望柱。

新中国建立初期,安济桥损毁已极为严重:原28道拱券尚存25道,东侧3道拱券坍塌,另有2道已开裂外倾约20厘米、行将坍塌,而西侧靠外的5道拱券为清代重砌,也就是说只有20道拱券有可能为隋代原物。同时,整座桥体已出现扭曲,券面石多处风化、酥碱;大券背上的4道小券石早已大部分严重风化残损;南桥墩西侧石块已挤出,且大量桥墩石风化更为严重。桥上西侧石栏为清代补配,雕刻粗陋,东侧则是砖砌栏杆、外抹水泥砂浆,而桥面中央因车辆行驶过多,已不堪重负,在后期加铺一层石面(图4—7)。

图4 安济桥东侧北端修缮前残损情况

图5 安济桥西立面北端修缮前残损情况

图6 安济桥主拱底部修缮前残损情况

图7 安济桥北端桥台东侧修缮前残损情况

三、在争论和不断完善中形成的安济桥修缮设计方案和工程实施

(一)初步修缮工程设计方案的形成

1933年11月,中国营造学社对安济桥进行考察,梁思成先生撰写了《赵县大石桥即安济桥》(载入《中国营造学社汇刊》5卷1期,1934年)。在1935年提交的《重修赵县大石桥计划大纲》中,提出“修补方法,首先须将已崩倒之东面三券,及其次已倾斜之数券,恢复原位,然后将各券之间加以联络,或用钢铁,或用钢骨水泥。石缝之间,全部用水泥灌满,使桥身成为一整体。桥上所缺石栏等等,亦宜补加,以保障行人安全。”

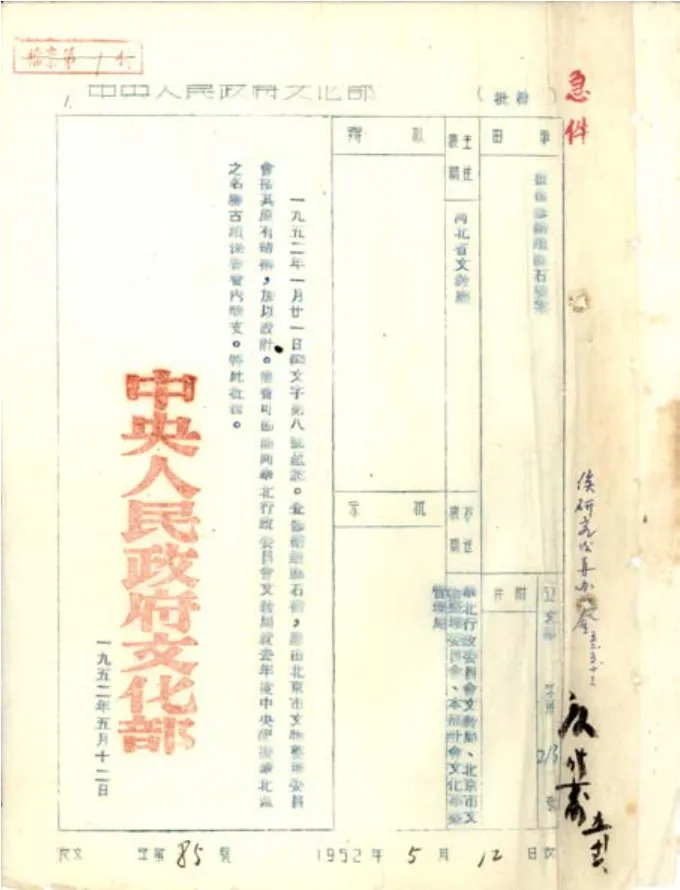

1952年5月,根据河北省人民政府文教厅的报告,中央人民政府文化部下发了《批复修缮赵县石桥案》(图8),安济桥修缮工程启动。

图8 1952年5月中央人民政府文化部《批复修缮赵县石桥案》

1952年11月,文化部社会文化事业管理局罗哲文同志约请清华大学刘致平、天津大学卢绳二位教授,和北京文物整理委员会余鸣谦、李良姣、孔德垿、孔祥珍、王月亭、周俊贤、酒冠五等七位同志赴赵县开展安济桥勘测工作(图9)。考察组完成了《河北省赵县安济桥勘察工作日志》,并在此基础上,由刘致平教授主笔完成了《赵县安济桥勘察》一文。在文中的修缮方针中,刘致平教授提出了“以极力保持桥的外观为主旨,风化残毁过甚石块需更换新石,东侧大券及小券倒塌三道单券须扶起,按原式加铁榫重砌……东侧开裂欲坠之大小券石二道,须重新安砌,俱按原式用铁活。大小券石既是用二十八道单券组成,则在券背上必须加固使成一整体。最有效最易施工,最不伤大券石的方法即是在石券背上(伏石)的地方,改做钢骨水泥的伏券,不过要多加几道伸缩缝。”由此可以看出,安济桥最初的修缮思路就确定了在确保桥体原状的前提下,采取在大券伏石处筑打钢筋混凝土以提高其整体性,同时补配缺失的券石、更换严重酥碱的石料;对于栏板的修缮,提出了“希望在动工时清理桥下积石里可以得到一些原来勾栏的片段残余,然后再行恢复原式。”

图9 1952年12月安济桥现场勘察人员留影

1952年12月,刘敦桢先生致函文化部社会文化事业管理局,就赵县安济桥修缮工作提出三点意见:“1.空撞券上之三角地带,希望仍用条石保存原来形状;2.所用石料不仅质地坚硬、无筋纹,颜色须与下部券石一致;3.桥面石缝如仅用一三水泥沙浆灌满,难免无雨雪浸入,可否将石缝上部半寸浇灌柏油。”刘先生在提出应保持桥体原状和使用与原券石同质地石料的要求以外,还强调应增加防水层。

1953年10月30日,文化部社会文化事业管理局张珩处长陪同交通部公路总局何福照、中央设计院黄强、北京市建设局林是镇到安济桥勘察,认为桥的主拱拱石残破不是十分严重,可采用“压力灌浆”方法注入水泥砂浆加固。

(二)修缮的基本原则之争

在北京文物整理委员会提出的初步修缮方案之后,出现了两种截然相反的修缮意见。

根据孔庆普先生所著的《中国古桥结构考察》一书中的回忆,1954年6月下旬在赵县召开了一次安济桥大修工程技术研讨会,参加会议的代表来自文化部、北京市和河北省交通部门。在讨论过程中,“有人提出应该按照梁思成‘整旧如旧’的原则修复,大修古桥应该按照‘修旧如旧’的原则施工,应该将添配的新石件进行‘特殊技术处理’,使得古桥大修以后依然像是一座千年古桥”。北京市和文化部的代表坚决反对,认为“‘整旧如旧’的意思是,古代建筑在修理过程中一定要保持古建的原结构、原形式,‘整旧如旧’并非‘修旧如旧’”。北京文物整理委员会俞同奎指出,“古代建筑修缮工程,讲究历史的纪实性和可读性,在古代桥梁修理工程中也应该遵循这个精神”。河北省公路局的负责人则认为“从长远考虑,可换可不换的旧石件尽量更换,所有新石件一律不进行‘作旧处理’,但是总体上要保持古桥的原样即可”。

1955年1月,文化部邀请有关单位召开座谈会,讨论安济桥保护修缮问题。主持会议的是文化部社会文化事业管理局陈滋德处长,参加会议的代表分别是蔡方荫(第二轻工业部)、周家模(铁道研究所)、黄京群、庞大为(公路总局)、吕书元、王思武(河北省交通厅)、俞同奎、和良弼、祁英涛(文整会)、张珩、陈滋德、陈明达。根据座谈会记录,在这个会议上出现了“全部重新修砌复原”和“现状保存”两种不同的意见,这应该是公路桥梁专家和文物专家就修缮原则的争论焦点。支持“现状保存”的专家认为,重新修砌等于重造新桥,是违反古建保护原则的。座谈会最终形成的初步意见是,“以现状加固为主,予以适当的整理,尽可能地恢复原状,暂不全部重拆重砌”。会议决定,由公路总局和河北省交通厅负责安济桥修缮工程的具体设计和施工,而栏板设计由北京文物整理委员会负责。

从两次会议的召开情况可以看出,公路桥梁专家希望按原样建一座新桥,而文物专家认为这违背古建筑修缮原则。按常理当然应以文物专家的意见为主导,但文物专家无法回避的现实问题是,具体如何对桥梁结构进行现状加固和对残损部分进行修补,是长期以传统技术实施古建筑修缮的文物专家们所面对的新课题。北京文物整理委员会的工程技术人员虽然提出了技术方案,包括“压力水泥砂浆灌注法”、恢复东侧3道倾塌拱券、加强拱券横向联系和加固基础等,但对于具体的施工工艺,就需要依靠有丰富建桥经验的公路桥梁专家去解决,但很明显这些桥梁专家也没有把握,甚至一度提出重建新桥的意见。不过,最终达成的以现状加固为主的共识,最大限度地尊重了文物部门的意见。

(三)修缮工程最终技术方案和工程实施

1955年6月3日,“赵县安济桥修缮委员会”成立,以该委员会名义拟定的《赵县安济桥修缮计划草案》确定了“修缮计划纲要”,基本内容概括起来是:主券东侧裂开的2道拱券拆除,连同已塌毁无存的3道拱券一并修复,主券采用压力灌浆法加固;西侧主券及小券券顶上使用的伏石酌情拆砌,东侧比照西侧新配伏石,并在东西伏石之间,加用140号钢筋混凝土,浇筑成与伏石同厚之护拱券盖板以加强横向联系;大部分小券的券石疏松破裂,无法再用,需换用新石依原做法砌筑,在小券顶部东西伏石之间用140号钢筋混凝土盖板加强整体联系;拆除西面侧墙,以80号水泥砂浆砌筑复原,尽量使用旧石,修复已无存的东面侧墙;拱腔部分以90号素混凝土加20%的块石作为填料,其上加铺亚麻布及沥青防水层;以及修复和加固金刚墙和砌筑雁翅泊岸等。1956年11月,安济桥的桥身修缮工程完工。

“修缮计划纲要”所涉及的工程内容是公路局负责的桥体修缮部分,很明显这个修缮方案是遵循了北京文物整理委员会制定的最初设计思路,最大限度地尊重文物保护专家提出的“现状保护”要求,并最终得到文化部文物局的批准。然而,在实际工程实施过程中,仍然无法做到完全“现状加固”,虽没有“全部重拆重砌”,但也更换了大量的原石构件:

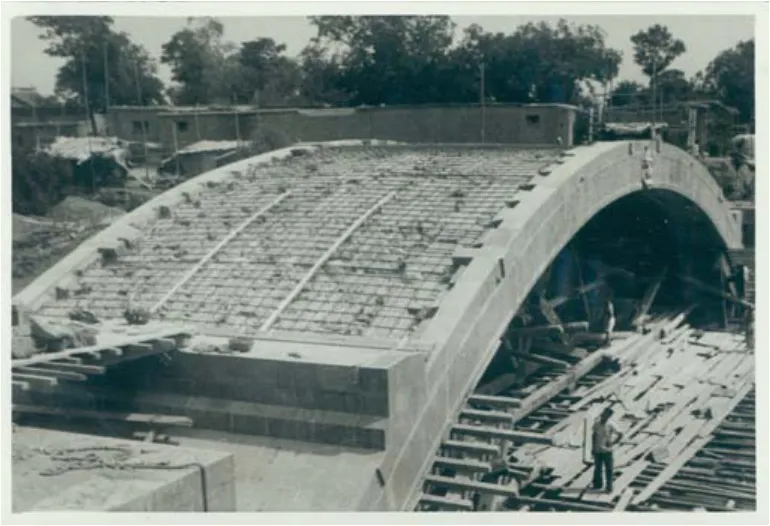

1.将主券东侧裂开的2道拱券拆除,并与塌毁的3道拱券一并修复,以恢复拱券的完整性,修缮后的西侧券石仍保持原有状态,而东侧都是由新石料复原(图10、11)。

图10 主木拱架侧面

图11 主券拱石安装

2.以高强度水泥砂浆灌注法加固已出现变形的主拱券,同时为加强整体性,在大券和小券顶部的伏石之间铺140号钢筋混凝土,同时为防雨水渗入加铺了一道亚麻布及沥青防水层,这一技术措施是在对安济桥开展调查时就确定的方案,并不断加以完善(图12—14)。

图12 主券上钢筋网

图13 盖板浇注混凝土

图14 铺沥青和亚麻布

3.由于大部分小券的券石疏松破裂,于是小拱石几乎全部被更换,且以水泥砂浆砌筑,伏石、仰天石和桥面石全部换新石料(图15、16)。最终整个桥体只有23道原拱券得以保留,其中有18道为隋代拱券,另西侧5道拱券为清代所修复。

图15 安装仰天石

图16 铺砌桥面石

(四)栏板设计方案和施工

1952年,北京文物整理委员会对安济桥开展勘察过程中,就在考虑桥栏板的维修是否按照现存石雕样式修复的问题。刘致平教授在《赵县安济桥勘察》一文中提出:“《朝野佥载》大致是唐人作品,所载石勾栏石狮子,或是像卢沟桥的狮子之类。栏板雕刻也可能像小石桥那样。不过原样如何,希望在动工时清理桥下积石里可以得到一些原来勾栏的片段残余,然后再行恢复原式。”当时安济桥的西侧石栏为清代补配,雕刻粗陋,东侧则是砖砌栏杆,历代雕栏都落入桥下河中,不知具体情况。

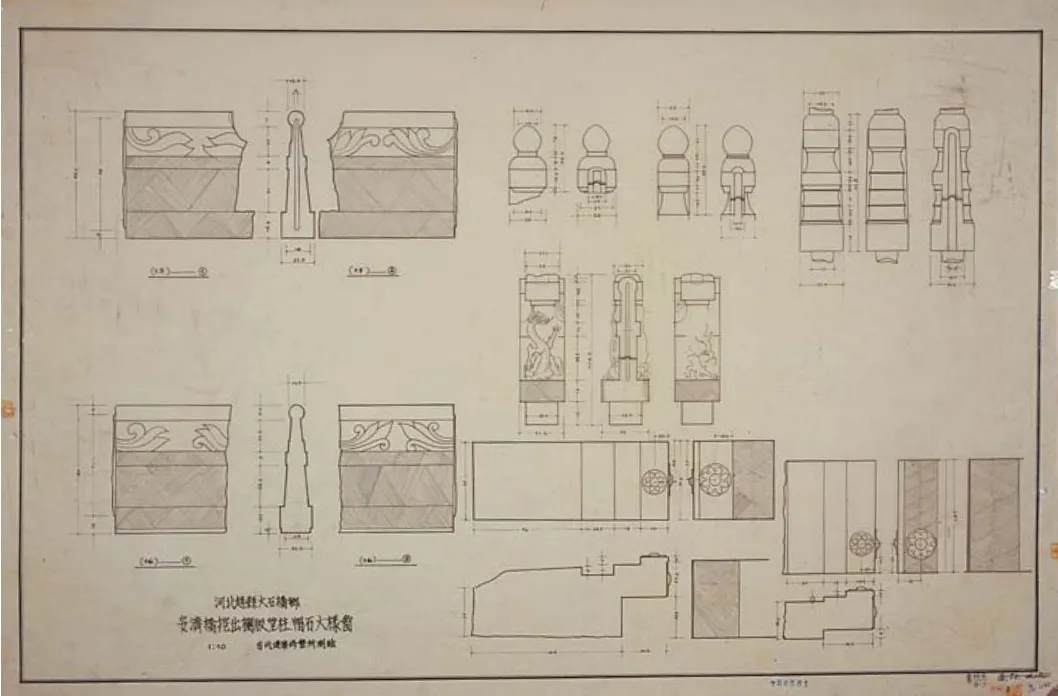

从1953年到1957年,北京文物整理委员会的技术人员经过多次的发掘和整理,挖掘出大量隋代、唐代、宋代和清代等不同时期的石栏板和石望柱,这些栏板在发掘出来后已是支离破碎。根据余鸣谦先生的回忆,“文物局陈滋德处长、罗哲文同志曾来工地拍照及指导工作,依局方指示,把这些支离破碎的石雕拼凑整合,实在费了不少精力,幸亏这些龙栏板具有古典作品中‘形象相似,又不尽相同’的特点,1955年下半年总算大体拼全(有很少部分,1957年又拼上)”。从1953年到1956年,从河床中挖出大小桥石共计1200多块,工程技术人员对其中支离破碎的栏板碎块分别进行了鉴别、拼对、绘制出图样,并结合文献判断栏板的制作年代,这些工作为后来的栏板复原设计奠定了基础(图17—22)。

图17 雕龙栏板“二龙相缠”

图18 雕龙栏板“二龙交缠”

图19 饕餮栏板

图20 雕龙、竹节望柱

图21 挖掘出的栏板大样图(1956年绘制)

图22 挖掘出的栏板、望柱和帽石大样图(1956年绘制)

关于栏板的恢复设计,余哲德先生在《赵州大石桥石栏的发现及修复的初步意见》中提出了四种方案:一是把发掘出来的历代栏板都安装在桥上,但会显得题材过于杂乱;二是全部采用雕龙栏板和龙柱,但由于发掘出的实物较少,不免要有更多的重复;三是雕龙栏板与斗子卷叶栏板间隔使用;四是所有栏板、望柱均不做雕刻,但有似这座古桥穿上了未加剪裁的衣服。另外,还有一种意见是,既然桥栏恢复条件远不够充分,另外设计一套新题材,代替现在的桥栏,但明显与古桥的风格不协调。

经过北京古代建筑修整所(北京文物整理委员会更名)根据“人民来信意见”,制定了《安济桥栏杆恢复第五方案》,确定每边25块栏板,中间13块为雕龙栏板,以正面龙头(饕餮栏板)坐中,其余两边各用斗子卷叶栏板6块。以此方案为基础,通过对挖掘栏板的分析和有关文献的研究,确定了栏板的排列方式。关于栏板的材料问题,在1958年7月制定的《赵县安济桥栏板方案的说明》中提出,“掘出的栏板无论是刻龙或斗子卷叶都碎裂为3块或5块,如果把这些残块用钢楔连结安装在桥两侧,技术上是可能的,但原有数量不能满足现有桥长的要求,势必要新配一部,况且各栏板的原有位置也难于肯定,更考虑到桥身部分大多是新配材料或新加工的石面,为了上下配合仍以全部换用新料为宜。”因此,所有栏板、望柱全部使用新石料制作安装(图22—24)。

图23 赵县安济桥复原方案图(第五方案)(1957年1月绘制)

图24 安济桥栏板复原图

根据档案记载,1957年4月北京古代建筑修整所委托人民英雄纪念碑兴建委员会制作2台点线仪用于栏板的制作,同时借调3-4名技工支援安济桥栏板的修复工作。1958年5月,赵县安济桥修缮委员会从北京市建筑艺术雕塑工厂借调7名工人,着手开展安济桥栏板的雕刻工作。同年9月,又从北京市西城区李广桥办事处模型工厂借调7名石膏模型技工,对残缺栏板、望柱进行翻制工作,以配合栏板的雕刻。1958年11月,安济桥栏板制作和安装任务全部完成(图25—28)。

图25 安装后的龙头(饕餮)栏板

图26 安装后的双龙栏板

图27 望柱加工

图28 安济桥修缮工程竣工后

四、关于安济桥修缮工程“新”与“旧”的争议

安济桥修缮工程完工后,其维修措施和修复效果便饱受各方争议,一直持续至今。最具代表性的是梁思成先生在1963年发表的《闲话文物建筑的重修与维护》一文,提出了“整旧如旧与焕然一新”的问题,指出“把一座古文物建筑修得焕然一新,犹如把一些周鼎汉镜用擦铜油擦得油光晶亮一样,将严重损害到它的历史、艺术价值。这也是一个形式与内容的问题。”他进一步分析说,“在这次重修中,要保存这桥外表的饱经风霜的外貌是完全可以办到的。它的有利条件之一是桥券的结构采用了我国发券方法的一个古老传统,在主券之上加了缴背(亦称伏)一层。我们既然把这层缴背改为一道钢筋混凝土拱,承受了上面的荷载,同时也起了搭牵住下面二十八道平行并列的单券的作用,则表面完全可以用原来券面的旧石贴面。即使旧券石有少数需要更换,也可以用桥身他处拆下的旧石代替,或者就在旧券石之间,用新石“打”几个“补钉”,使整座桥恢复“健康”、坚固,但不在面貌上“还童”、“年轻”。今天我们所见的赵州桥,在形象上绝不给人以高龄1300岁的印象,而像是今天新造的桥——形与神不相称。”梁思成先生通过对安济桥修缮工程提出的意见,进一步阐释了“整旧如旧”的思想,强调要保持文物建筑的“品格”和“个性”。曾主持赵县永通桥修缮设计并参与1978年安济桥水文地质勘察的北京建筑大学夏树林教授在多年之后也谈到,“赵州桥的修复,突出的问题是桥面和栏板全部用了新材料,这个不妥”。

五、关于安济桥修缮工程技术问题的探讨

安济桥修缮工程已过去六十多年,关于它的争议长期存在。但如何看待一项古建筑修缮工程的技术措施和最终效果,应站在时代的角度去分析和认识。安济桥的修复方式含有西方“风格性修复技术”思想,可以从技术的层面作如下分析:

(一)现状加固、恢复原状作为修缮工程的指导思想

刘致平教授提出“以极力保持桥的外观为主旨”,但在具体技术方法上,出现了“全部重新修砌复原”和“现状保存”两种不同的意见,而最终形成的初步共识是,“以现状加固为主,予以适当的整理,尽可能地恢复原状,暂不全部重拆重砌”。这个共识虽然很大程度上尊重了文物部门提出的古建筑维修基本原则,但在实际操作中却很难把控。而在石桥的结构加固上如何实现这一思路,只能依靠拥有桥梁建设和加固经验的公路部门。很明显对于如此复杂的修缮工程,不论对于文物保护专家还是公路桥梁专家来说,都是一个全新的课题。而工程技术的难点不仅在于如何对严重风化酥碱和存在扭曲的主拱券进行压力灌浆和浇筑钢筋混凝土板,更为困难的是在实施上述加固措施之前,势必要将主拱券以上部分全部拆解,从而对桥体造成非常大的扰动,而这些被拆解的石块已经风化、破损严重,还能否归回原位和重复使用,则存在极大的不确定性。

(二)采用压力灌浆和钢筋混凝土加固桥体是基本共识

无论是梁思成先生最早提出的修缮计划,还是1952年北京市文物整理委员会专家组提出的修缮方针,以及交通部专家的意见,都提出了“压力灌浆”和“钢骨水泥”加固的方法。这是针对安济桥的拱券存在严重变形和构件破损的状况而提出的,安济桥在维修前除东侧桥券崩落外,整座桥体已出现扭曲,拱石之间出现不同程度的空隙,存在较大的险情。采取向主券内灌注高强度水泥砂浆的措施,可以有效地加强券石之间的结合。同时在主券顶部、伏石的位置加筑一道钢筋混凝土板,又可进一步提高主券的整体性。

在1950年代,采用水泥砂浆和钢筋混凝土加固技术完整地修复古建筑,是西方古迹修复的常用手段。灌入高标号水泥砂浆后,实际上使拱券的干摆砌筑方式改为水泥砂浆粘接,极大地提高了拱券的整体性,但也改变了原建造工艺,且水泥砂浆对石材具有腐蚀性,桥底长年出现泛碱现象。同时,混凝土盖板直接浇筑在石拱券顶部,进一步加强了拱券的整体性,并使拱券上部所承受的纵向荷载从拱券各处受不同力作用,转为拱券整体承受均布荷载。

(三)桥身两侧补配的石料使桥身显得崭新

安济桥在修缮前,东侧3道拱券全部坍塌,西侧是清代补配,而上部的小拱券石不仅缺失较多,且“大部分风化严重”。这就意味着除西侧券脸石是清代旧物外,其余补配的石构件均需用新石料制作。梁思成先生曾提出券石“表面完全可以用原来券面的旧石贴面”,以及“也可以用桥身他处拆下的旧石代替”,这个意见是基于在形象上要给人以高龄1300岁的印象,而不在面貌上“还童”“年轻”。然而,很明显这个建议是过于理想化了,因为主券是石桥主要承重结构,这就需要每块券石的形态完整、有足够的抗压强度并确保其各个方向上的受力牢靠,而“旧石贴面”或“旧石代替”,用今天的技术也许可以办到,而在当时以传统修缮手段的技术条件下,要将风化残损严重的旧石料在加工后能紧密贴靠,建起完整的券状受力体系,明显存在一定的困难。

(四)对残损构件的修补存在较大的技术难度

在对残损严重的古建筑修缮经验中,建筑原构件拆解下来后将会有一大部分无法再继续使用,主要原因是建筑构件糟朽或风化极度严重,在拆解后便出现严重破损或成不规则状,进而无法再予复位。在最初的设计方案中曾提出,“大小券石残毁约三分之一的换新石,略有残毁的用水泥镶补,稍有残缺的保持原状不动”,因此受技术条件的制约,当时对石构件的维修方法只是用水泥修补,而我国在1950年代还未广泛使用高分子聚合材料的石材粘接技术。安济桥的修缮工程只保持23道原主券石未予拆除,而要进行灌浆和筑打钢筋混凝土盖板则需将主券以上的石构件全部拆解,特别是4个小拱的券石拆下后很难再予归位,则全部更换了新石料。

(五)桥面石残损严重已无法重复使用

由于常年车辆的碾压,桥面石早已碎裂不堪,在历史上不断地进行更换,或在桥面上再铺一层地面石,使得桥面已是面目全非。在最初的设计方案中,刘致平教授曾提出“桥面上亦用钢骨水泥路面,上铺石板保持原状,仅将突出部分落平”。而在残损严重的桥面石被揭开并筑打了混凝土垫层以后,将桥面石再予归位明显也面临很大的难度,更何况对于仍要再继续使用的石桥,残破和坑洼不平的桥面不利于人员和车辆的行走。

(六)严重残缺的栏板难以配置

本次修缮的一大遗憾,是未使一些发掘出的原栏板归回原位,所有栏板、望柱均为新制构件。根据栏板设计方案,从河中挖掘出的栏板数量有限,大量的栏板需要新配,同时考虑到桥身已是大部新配石料,则决定“上下配合仍以全部换用新料为宜”。同时,这些旧栏板都是多个碎块拼接而成,同样受缺乏破损石构件粘接技术的制约而难以修复,特别是栏板缺失部分只能用石膏进行修补复原。虽然考虑可以采取“把这些残块用钢楔连结安装在桥两侧”的方法,明显从观感上过于残破和不协调,这也是旧栏板无法重新安装的原因。

六、结语

安济桥保护修缮工程是新中国在国家经济正在恢复时开展的一项重要文物保护工程,充分体现了中央人民政府对文物保护工作的高度重视。在文化部的直接领导和支持下,指派最高文物保护机构负责安济桥的前期勘察和初步设计工作,并成立了专门的修缮委员会,成员来自中央和地方各级行政机构和专业工程技术单位,组建起高水平的专业队伍是实施修缮工程的重要保证。详尽细致的勘察为修缮设计方案的制定奠定了基础,修缮技术措施的确定是集体决策、多方论证的结果,而在整个勘察和施工中形成的档案资料为后人留下了重要的历史文献,充分体现出了老一代文物保护工作者严谨的工作作风,为新中国文物保护事业留下了极为宝贵的财富。安济桥修缮工程是在特定技术条件和历史背景下实施的一项古建筑修缮工程,虽有其历史局限的一面,但对现在的文物保护工程依然有很好的借鉴意义。

(除特别说明外,本文参考和使用的文件、照片和图纸,均为中国文化遗产研究院藏档案文献。)