基于投入产出法的福建省创新经济规模研究

2022-05-06严圣艳徐凯华

严圣艳, 徐凯华

(华侨大学 经济与金融学院, 福建 泉州 362021)

经济增长的影响因素是经济学中的一个重要课题。格罗斯曼和赫尔普曼在新增长理论中提出在长期内推动创新的力量完全决定了经济膨胀的速度[1]。刘凤芹对比了影响经济增长的制度因素、投入因素和技术进步因素,认为无论从理论上还是实践上说,技术进步是增长的中心已无人怀疑了[2]。郑世林和张美晨估计了中国科技进步贡献率,结论认为1990—2017年科技进步对全国经济增长年均贡献率达48.97%,是中国经济增长的最主要动力源泉,但全要素生产率过快下滑成为经济增速放缓的重要原因[3]。从郑世林和张美晨的数据分析中可以明显看出,2008年次贷危机之后中国科技进步贡献率出现了一定的波动,从2007年的66.43%下降到2013年的44.93%,并在2013年之后逐渐上升,到2017年为58.36%。中央在继承和发展“科技是第一生产力”科学论断的基础上,进一步明确“创新是引领发展的第一动力”,提出“必须把创新摆在国家发展全局的核心位置”[4]。党的十九大报告中强调“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”[5]。 在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标的建议》中,再次强调“坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势”[6]。国家对于科技创新的重视提到了前所未有的高度。在一系列的政策指导文件的延续中,创新作为经济发展的决定力量从理论走进现实,在一系列政策中落地生根的过程中,真正发挥了创新驱动经济发展的作用。在国家战略中以建设创新型国家为基础,在省级层面上推出了创新型省份建设,在区域层面上具体到国家级创新经济试验区,一系列政策措施环环紧扣,推动着创新经济的发展和壮大。

福建省作为一个经济大省,也是创新型省份建设重点之一,拥有6个国家级高新技术开发区(1)分别是福州高新技术产业开发区、厦门火炬高技术产业开发区、莆田高新技术产业开发区、三明高新技术产业开发区、泉州高新技术产业开发区、漳州高新技术产业开发区和龙岩高新技术产业开发区。,在创新上下足了功夫。在《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》中,福建省将“创新”作为经济发展的重要引擎,分三篇十章从创新能力、创新环境、人才建设、创新活力到产业结构和数字经济详细规划了创新的方方面面,并且计划在2025年将科技进步贡献率从2020年的58.08%提高到60%,将战略性新兴产业工业产值占规模以上工业产值的比重从2020年的19%提高到23%[7]。创新在经济中的作用和地位已经成为共识,为此需要更加深入了解创新在经济中发挥作用的方式和机制。

关于创新对于经济贡献的描述,主要从宏观层面经济增长的角度通过全要素生产率以科技进步贡献率进行刻画,但是在中观的产业层面上关于创新对经济的直接贡献和间接贡献,限于行业分类统计口径的不一致和统计数据的缺乏,鲜少有研究能够涉及。本文试图通过投入产出表分析创新产业在国民经济中的规模,探究创新对于国民经济的直接贡献和间接贡献。

1 创新产业分类

创新是经济中的普遍现象。从产业或行业的角度而言,目前公认的创新主要涉及战略新兴产业(2)依据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,战略新兴产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。、知识产权(专利)密集型产业(3)依据国家统计局《知识产权(专利)密集型产业统计分类(2019)》,知识产权(专利)密集型产业包括信息通信技术制造业、信息通信技术服务业、新装备制造业、新材料制造业、医药医疗产业、环保产业、研发设计和技术服务业等7大类。和高新技术产业(包括高技术制造业(4)依据国家统计局《高技术产业(制造业)分类(2017)》,高技术制造业包括医药制造、航空航天器及设备制造、电子及通信设备制造、计算机及办公设备制造、医疗仪器设备及仪器仪表制造、信息化学品制造等6大类。和高技术服务业(5)依据国家统计局《高技术产业(服务业)分类(2018)》,高技术服务业包括信息服务、电子商务服务、检验检测服务、专业技术服务业的高技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务、知识产权及相关法律服务、环境监测及治理服务和其他高技术服务等9大类。)三大类具有较高创新水平的行业领域。2016年,国家统计局发布了《新产业、新业态、新商业模式专项统计报表制度》,除了将传统的工业战略性新兴产业(包括节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车)、新产品、新服务、高技术产业及新技术(包括高技术制造业和高技术服务业)、电子商务纳入创新统计口径之外,还将科技企业孵化器、四众(众创、众包、众扶、众筹)、互联网金融、城市商业综合体和开发园区等纳入了“三新”重点领域,大大拓宽了创新产业的涵盖领域和统计范围。上述分类标准从创新的不同角度对产业进行的重新定义和分类,不同的分类标准之间有较多的重合,同一个产业也可能被划入不同的类目,其间关系颇多繁复。

从产业角度研究创新对于经济的影响,需要对现有的产业数据进行重新分类,所使用的分类方法的不同可能导致研究结果存在较大差异。张车伟等提出对投入产出表中的每个细分行业赋予一个权重,从投入产出表的行业数据中区别出创新经济的份额,然后“利用投入产出表提供的行业关联关系,推算创新经济对经济增长的直接贡献和间接贡献”(6)这种方法同样出现在张车伟等(2017)的另一篇报告《新经济:概念、特征及其对增长和就业的贡献》中,详见第24~27页。[8]。但是张车伟等并没有给出具体权重的计算过程,这就使得权重数据的可信性出现较大问题,例如其对“软件和信息服务”行业赋予的权重为0.39,而在《2017年国民经济行业分类标准》(GB/T 4754—2017)中“软件和信息技术服务业”中类代码“65”下的所有小类均被纳入国家统计局发布的《高新技术产业(服务业)分类(2018)》中,应该完全属于创新经济范畴,这里的权重指标并不可信。同样其对“专业技术服务”等的权重赋值也存在同样问题。除此之外,在第二步推算创新经济的直接贡献和间接贡献的过程中,张车伟等并没有作出行业内的部分行业对于行业间影响具有一致性的假设(7)张车伟等在《新经济:概念、特征及其对增长和就业的贡献》第26页虽然使用了一个例子来说明这里的逻辑过程,但并未进行严格的逻辑证明。,虽然许宪春和张美慧在估算数字经济规模的过程中借鉴了美国经济分析局的方法[9]使用了“各行业数字经济增加值为该行业数字经济总产出与该行业增加值率的乘积”这一一致性假设[10],但是李慧萍等在借鉴许宪春和张美慧数字经济调整系数将数字经济相关产业部门进行拆分[11]的过程中,对于产业进行拆分的做法仍然存在争议。本质上这种做法是对产业内进行异质性区分之后再出于产业关联的需要强行进行同质化假设。本文认为此种假设并不符合实际情况。由于产业关联是高度特殊性而非同质性的,产业内区分赋予了部分产业在与其他产业关联的过程中明确存在异质性,并且此种异质性不可被同质化假设化约,在作出同质化假设的过程中产生的计算误差是完全不确定的(同质化假设存在的前提是误差服从某种可识别的分布)。换言之,“投入产出表格子不可分”。所以,使用上述方法进行的产业分析在数据上存在完全不可知的误差,大大降低了结论的实际应用价值。总结来看,从行业中区分出创新成分本身存在较大偏差,通过这种方式进行数据分析并不可靠。

创新是社会中的普遍现象。创新已经融入全行业、全领域之中,但是某些行业或者细分行业领域中创新现象表现突出。本质上不存在完全创新的行业和完全没有创新的行业,行业创新程度存在明显差距但并不存在本质差异。基于此,本文认为可以通过创新程度的不同在传统投入产出表的行业分类中区分出创新程度较高的行业,通过这些创新程度较高的产业来代表创新产业,以分析创新产业对于经济整体的影响。虽然这条路径在创新产业选择上存在不同的创新程度标准,不同标准之间所度量的数据范围差别巨大,但是误差范围总体可控,具有真实的应用价值。

以第二产业为例,通过新产品开发经费支出数据可以看出,创新已经贯穿到所有行业之中,形成了产业和创新的紧密联系。但是,在各个行业中也存在创新水平的巨大差异,见表1。

经过数据归并整理,以投入产出表典型的42部门行业为基础,并考虑不同行业体量不同加入行业产出和增加值的量纲数据,以新产品开发支出占行业产值(部门总产出)比例、新产品开发支出占行业增加值比例、新产品销售收入占行业产值(总销售收入)比例来对行业创新能力进行评估,以2017年数据为基础并结合《2017年中国投入产出表》得到表2。

表2 2017年规模以上工业企业新产品开发经费支出与销售比例

通过表1数据可以看出,在统计中的38个行业中,前9个行业的新产品经费支出占全部的比例已经达到72.5%。经过行业归并之后,通信设备、计算机和其他电子设备,交通运输设备,化学产品,电气机械和器材,金属冶炼和压延加工品,通用设备和专用设备7个行业的新产品开发经费占全部新产品开发经费的78.7%,已经处于绝对主导地位。从新产品销售占行业产值比例来看,通信设备、计算机和其他电子设备,交通运输设备,电气机械和器材,通用设备,专用设备,仪器仪表6个行业新产品销售占行业产值的比例均超过20%,具有非常典型的创新特征。

从具体的行业范围和特征分析,通信设备、计算机和其他电子设备,电气机械和器材,通用设备,专用设备,仪器仪表创新程度较高,且均出现在战略新兴产业或高新技术制造业行业目录中,是公认的高创新程度行业;交通运输设备中既包含传统的汽车制造业,也包含新能源汽车和航空航天装备制造,但是从新产品销售占比来看,也属于高创新程度行业;化学产品和金属冶炼和压延加工品产业门类比较繁杂,既囊括了传统的并不具有较高创新程度的行业,也包括了医药制造、先进钢铁材料及其压延等高创新程度的行业;其他行业虽然也有一定程度的创新,但是从数据比较分析来看,创新程度相对较低。

通过数据分析,本文认为可以在参考战略新兴产业、知识产权(专利)密集型产业和高新技术产业分类标准的基础上,在具体的42部门投入产出表中通过行业实际创新度对行业创新性进行分类,分为完全高创新性行业(甲类)、部分高创新性行业(乙类)和其他行业(丙类)。

综合来看,本文在投入产出表42部门行业分类的基础上对第二产业进行分类,将通信设备、计算机和其他电子设备,电气机械和器材,通用设备,专用设备,仪器仪表和交通运输设备6个行业作为甲类行业,将化学产品、金属冶炼和压延加工品产业作为乙类行业,将其他行业作为丙类行业。

对于第一产业,通常并不认为具有较高的创新属性,本文将之全部归为丙类行业。对于第三产业,由于行业内部细分数据的缺乏,本文参考上述甲乙丙分类法,将信息传输、软件和信息技术服务,综合技术服务,研究和试验发展作为甲类行业,将批发和零售,交通运输、仓储和邮政,水利、环境和公共设施管理作为乙类行业,将其他行业作为丙类行业(9)由于缺乏统计数据支撑,此处对于第三产业的分类仅仅出于经验考虑,可能存在较大争议,本文姑且依此。。42部门行业分类见表3。

表3 42部门行业分类

2 福建省创新经济规模测度

2.1 行业对经济的直接贡献和间接贡献

一个产业部门对于经济的直接贡献使用行业增加值来表示。同时,一个部门的投入中有一部分是作为其他部门的产出,一个部门的产出中有一部分作为其他部门的投入,前者称为后向关联效应,后者称为前向关联效应。后向关联和前向关联带来的其他部门的增加值称为本部门对于经济的间接贡献。

在投入产出分析中,直接后向关联为

(1)

直接前向关联[12]为

(2)

基于此,部门j对经济的后向贡献为

(3)

部门i对经济的前向贡献为

(4)

式中:VB和VF是以增加值表示的部门对经济的后向和前向贡献;x和v分别为部门的总产出和增加值;下标i和j表示相应的部门;aij和bij为直接消耗系数矩阵中的元素。

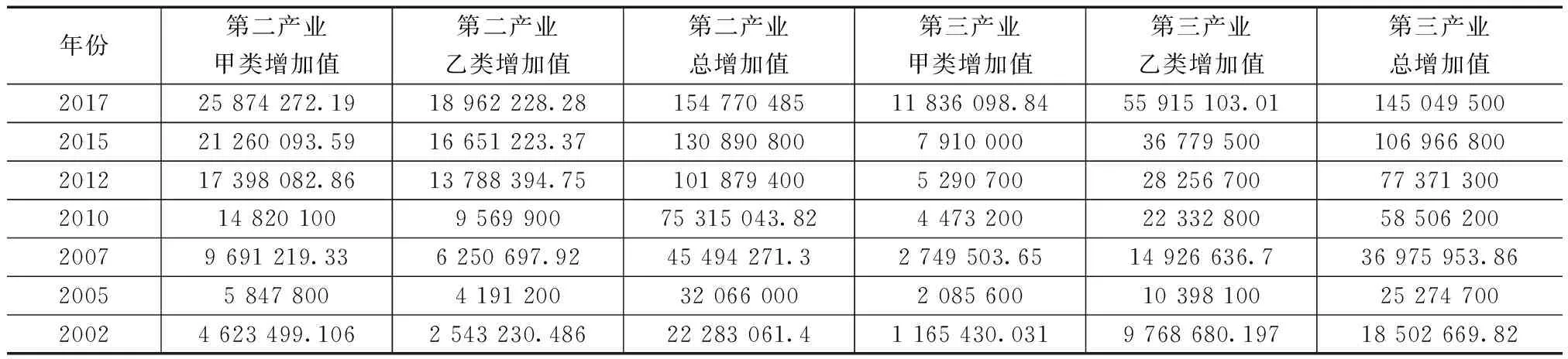

基于以上分析,使用2002—2017年共7张福建省投入产出表(10)分别是《福建2002年投入产出表42部门》《福建2005年投入产出表42部门(延长表)》《福建2007年投入产出表42部门》《福建2010年投入产出表42部门(延长表)》《福建2012年投入产出表42部门》《福建2015年投入产出表42部门(延长表)》《福建2017年投入产出表42部门》,数据来源于福建省统计局。,通过两种方式对创新经济的直接贡献和间接贡献进行估计。第一种使用甲类行业代表创新型行业,第二种使用甲类行业和乙类行业之和代表创新型行业。第一种方式对应着传统意义上的高创新行业,理论上存在低估创新的规模和贡献,而第二种则是相对宽泛的创新行业,理论上可能相对高估创新的规模和贡献。

2.2 福建省创新产业对经济直接贡献的估计

由于不同年份的投入产出表在部门分类上略有不同,本文以2017年为基准进行适当的调整和替代(11)2015年和2012年表中使用“科学研究和技术服务”替代2017年表中“研究和试验发展”“综合技术服务”两项。在2010年和2007年表中使用“通用、专用设备制造业”替代“通用设备”和“专用设备”两项,使用“仪器仪表及文化办公用品机械制造业”代表“仪器仪表”项。使用“交通运输及仓储业”“邮政业”代替“交通运输、仓储和邮政”一项,2005年和2002年除上述变化外,无“水利、环境和公共设施管理业”。。通过对部门增加值加总,得到结果见表4。

通过与总增加值(GDP)比较,得到创新经济对福建省GDP的直接贡献,结果见表5。

表4 甲乙两类产业增加值 单位:万元

表5 甲乙两类对经济的直接贡献

从数据分析可以看出,以甲类完全高创新行业为代表的创新行业对于经济的直接贡献大致在11%~13%,以第二产业中甲类增加值占工业增加值比重作为参考,甲类直接贡献基本接近于描述了高技术产业对于经济的直接贡献。而相比较乙类直接贡献远大于甲类直接贡献,使用甲乙两类直接贡献明显高估了创新对于经济的直接贡献。综合来看,创新对于经济的直接贡献介于甲类直接贡献和甲乙两类直接贡献之间,以2017年数据为准,创新行业对于经济的直接贡献应介于11.68%~34.88%。

另外,从数据中可以看出,福建省甲类直接贡献率从2002年到2017年可以分为3个阶段,2002—2007年呈现上升趋势,2007—2015年呈现下降趋势,2015年之后转为上升趋势。以乙类部分高创新行业为代表的创新行业对于经济的直接贡献可以分为两个阶段,2002—2015年呈现下降趋势,2015年之后转为上升趋势。综合来看,本文认为2007—2015年福建省创新能力持续缓慢下降,在2015年之后才转为上升趋势。同期以科技进步贡献率度量的TFP也存在同样趋势,可相互印证。从经验的角度分析,2007年之后创新能力的衰减可能由2008年美国次贷危机引发,并且与福建省本身外向型经济结构紧密相关,而自2015年之后创新能力的提高是一个好的标志,可能是国家政策重视创新引起的良好转变。

2.3 福建省创新产业对经济的间接贡献估计

根据间接贡献的公式测算,得到福建省创新经济的间接贡献,计算结果见表6。

从表6可以看出,2017年以甲类完全高创新行业为代表的创新行业对于经济的间接贡献在16%左右,而以甲乙两类合计代表的创新行业对于经济的间接贡献为43.27%。从数据分析,甲类间接贡献率同样低估了创新对于经济的间接贡献,而甲乙类间接贡献率也同样高估了创新对于经济的间接贡献,创新对于经济的间接贡献率介于甲类间接贡献率和甲乙类间接贡献率之间。从变化趋势上来看,间接贡献率2002—2015年同样呈现出下降趋势,2015年之后转为上升,印证了直接贡献率的变化规律。

表6 甲乙两类间接贡献的估计

对比表5,以甲类完全高创新行业为代表的创新行业间接贡献率大于直接贡献率,这意味着对于福建省而言,发展创新的收益要大于创新产业本身带来的经济增长。同样,以甲乙两类合计表示的创新对于经济的直接贡献和间接贡献也说明了同样的道理,这对于福建省而言是一个好消息。

3 结论和问题

本文对福建省创新经济的规模进行了一个宽泛的估计,限于行业分类不明确和数据不够详细,并没有一个明确的估计值。只是大致明确了创新对于经济的直接贡献和间接贡献的范围区间。本文认为,创新是经济中的普遍行为,对于创新的认识已经渗透到全行业、全领域,给出一个明确的估计值并没有太大意义。

但是,本文所发现的问题并不乐观。理论上随着经济的发展,创新对于经济的直接贡献或间接贡献应该有一个稳定增长的趋势,但是,从福建省的数据来看,这个增长的趋势在所研究的时间段内并不存在。抛开大环境因素,仅从福建省自身的角度分析,首先,2007年之后创新能力的衰减可能与次贷危机和福建省本身外向型经济结构有关;其次,福建省北邻浙江南邻广东这样的创新大省,在虹吸效应之下,福建省在创新方面实质上处于区位劣势;再次,福建省本身地理禀赋和人力资本都不具有优势,甚至连人力资源都处于劣势,这些原因可能限制了福建省创新经济的发展。自2015年之后创新能力的提高是一个好的标志,可能是政策上重视创新的结果。总的来说,福建省创新经济已经相对落后,其发展之路任重而道远,福建省不能亦步亦趋跟在别人后面,必须闯出一条独具特色的创新道路。