高校智能化日程管理服务平台的构建研究

2022-05-05蔡元萃

摘 要:在教育新时代背景下,高校建设智慧校园并提高师生信息化素养具有重要意义。随着教育信息化的快速发展,数据迅猛增长,节奏日益加快,但同时产生数据利用不充分,时间管理日趋复杂化、多元化和碎片化等新问题。所以,研究时间和信息的关系具有很强的理论价值。构建日程管理服务平台是必要的技术实践。其主要目标是以时间为基准,优化日程数据的组织形式和呈现方式,需要基于高校日程场景进行分析,依托时间管理的科学理论,融合公共日程和个体日程,重新对散落的日程数据进行整理分类,实现统一的聚合和可视化,以智能化手段推动时间管理的变革,最终赋能高校治理现代化,促进高等教育内涵式发展。

关键词:日程管理;智能化;教育信息化;智慧校园

中图分类号:G434;TP315 文獻标志码:A 文章编号:1673-8454(2022)03-0058-06

一、构建日程管理服务平台的重要意义

(一)大学时间管理的重要性

随着新时代教育现代化目标的明确,推进高等教育内涵式发展极为重要,[1]而高校肩负着历史和时代的使命,所面临的挑战更困难、驱动的要素更多元、评价的标准更严格,传统的治理方法已不能满足大变局时代的需要,时间管理作为贯穿所有工作的重要因素,具有提纲挈领的关键作用,做好时间管理将极大地提升教育治理的科学性、全局性和系统性,[2]对高等教育改革具有极强的创新价值。

对于教育工作者来说,随着高等教育管理的精细化要求逐步提高,加上高校工作的日程规律较强,特定时间段出现工作量高度密集的情形日益增多。如何做好时间与任务的平衡,是解决问题的重点和难点,具体思路可以分为两个方面:一是改善工作的节奏,即增强工作预见性,通过合理的时间规划,将部分工作前置或加以调整,对整体工作的日程安排重新排序和布局,形成线性推进的、先后有序的优化状态,全面推动管理效能的提升。二是改变工作的形态,即通过流程再造的方法对业务和分工进行改进,先实现工作的标准化和计量化,通过分析时间使用率和重合率两个重要的工作指标,在全局视角下梳理工作任务的分类及关联关系,对工作任务数量做加法;同时,对工作流程做减法,工作任务在线上线下融合的过程中不断迭代和调整,最终完成主线支线任务的结构化重构,驱动管理工作进行再组织,实现真正意义上的条块结合和统筹推进。

对于学生个体而言,大学生活是走向独立自主的新起点,也是进入社会职业化体系的衔接点,是从理论学习过渡到工作实践的关键时期。如何充分利用大学时光,循序渐进,全面均衡发展,对人生的影响极为深远。大学生作为互联网时代的原住民,面临着巨量信息和多元选择,只有分清轻重主次,才能确立正确的方向和制定合理的目标,形成具体化的日程任务,从而让学生利用好碎片化时间,提高执行力,形成良好自驱力,养成惜时如金、奋发有为的好习惯。[3]

总之,时间管理是加速教育变革的重要生产力,不断加强高校各领域的时间管理,强调工作学习中的时间属性,将极大地提升高校的治理能力,引领新时代新青年具有科学的时间观,成为有效落实“全员、全程、全方位”育人的重要抓手。

(二)建设高校日程管理服务平台的必要性

随着信息技术的不断发展,高校的管理信息化程度不断提高,信息爆炸的现象尤为凸显。大学师生作为最活跃的网络群体,如何充分利用好现有的海量数据,使不同用户角色充分参与信息的生产、分析、利用全过程,这就需要通过“目标—计划—进度—反馈”的日程管理理念,架构设计一套全新的日程管理服务信息系统,有效提高人与信息的融合程度,提升用户的信息化获得感,加强数据的生动性,实现日程的整体化、标准化和可视化,让师生从全局视角、执行视角、比较视角等方面进行时间管理,使师生个体通过平台更充分地利用数据,推动高校科学地利用信息化手段提高综合治理水平,全面提升数字化、网络化和智能化,具有很强的可行性和必要性。[4]

从推进教育信息化发展的角度,高校所有的教育活动都具有时间要素,而日程信息能够构建一个数量多、维度全、分布广的大数据体系。其主要作用包括以下三个方面:一是以用户为中心提升信息化体验与素养,为用户提供可视化的整体日程安排,提供易用性以提高用户参与度,实现智能提醒,增加用户黏性,根据需求提供日程规划模板,定期分析日程的计划和执行情况,为长期目标的实施提供合理性建议,提升执行力。二是以平台为基础提升信息化建设与服务水平,以平台建设为契机,驱动日程数据的全面整合,构建数据共享利用的新模式,增加信息化服务的新内涵。三是提升管理水平,为教育管理者提供全局视角,不断优化管理模式和提升服务效率,为管理决策提供数据支持。充分利用好这一趋势,将有效地推动“人人、时时、处处”“学网、用网、懂网”的信息化氛围的形成,提高用户信息化素养,最终催生“数据—信息—知识—智慧”的人工智能链式反应,构建生动的智慧校园生态。

二、日程平台相关性研究

(一)日程管理方法发展演讲

日程管理方法的演变与媒体技术的发展紧密关联,共经历了三个发展阶段。第一阶段是传统媒体时代,以印刷技术和广播电视技术为典型特征,使用印刷品进行日程管理,通过信箱、广播和电话的方式通知分发,师生个体则普遍采用书写记录的方式完成日程记录。第二阶段是互联网时代,信息技术成为推动教育变革的重要力量。早期是PC的逐步普及,出现了电子校历、电子课表等为代表的电子化资源,传播方式以文件拷贝和网络传输为主;中期出现了网站、电子邮件和管理信息系统,开始使用网站进行信息发布,采用教务系统、电子邮件系统等进行专项日程的管理,传播手段更为丰富,以Web页面和电子邮件为主,在师生个体充分享有公共日程的基础上,大量的个人日程软件应运而生,博客等互联网产品开始出现;后期随着各类管理信息系统快速增长,日程的分类不断增多,产生了数据集成的需要,各业务系统的重要日程通过信息门户统一呈现,但仅仅是改变了传播的效率,日程管理本身并未出现较大变化,针对个体用户的网络版电子日历悄然出现。[5]第三阶段是新媒体时代,这一时期以移动互联技术为典型代表,个人使用的手机、平板电脑、笔记本等终端设备快速普及,产生以用户为中心的自媒体现象,微博等移动互联网产品广受欢迎,同时借助移动互联的概念,催生了一定规模的日程管理APP。[6]所以,在媒体技术加速变革的同时,日程管理的方法和日程的存在形式发生巨大的变化,而这一变化仍呈现加速的趋势。

随着信息技术的日益普及,发布和管理的主体不断由团体向个体化延展,从学校到内设机构,再到师生等个体用户;使用的日程管理手段也日新月异,但在实际数据上并无联系机制。随着移动互联网的出现,更为碎片化的日程数据散落在不同的终端设备、不同的管理系统甚至不同的网络中,日程数据的孤岛化现象日趋严重,日程冲突无法弥合,用户对纷繁复杂的日程进行再组织时面临巨大难题,时间管理的全局化、科学化仍无法得到解决。在这一背景下,万物互联的物联网与人工智能新时代正在到来,日程管理方法亟需融合创新。

(二)日程的分类

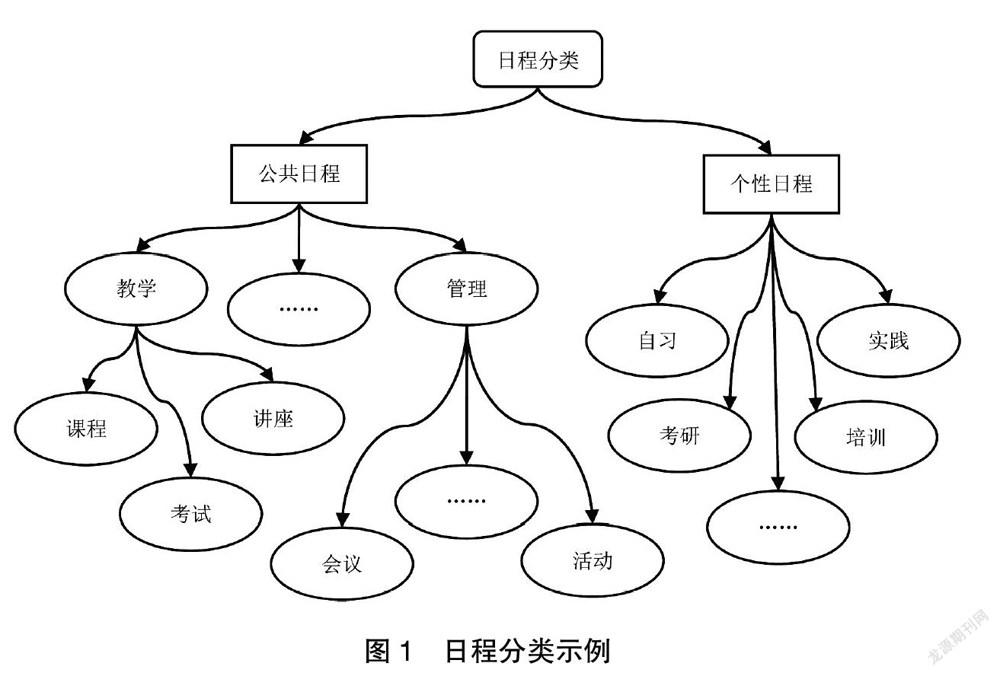

日程分类的主要依据是日程的不同特征,按照数据生产方式划分,日程分为公共日程和个性日程。公共日程按所属业务领域的不同分为教学、科研、管理、综合等,并可以细化为校历、课程、讲座、考试、会议、通知、活动等;个性日程可细分为自习、考研、调研、社团活动、职业培训等。同样的,按级别划分为校级、院系、年级、班级,按来源划分为教学部门、管理部门、外部等,并可以进一步细分为某一系统或某一部门,按时间周期长短分为一次和多次,按进度分为待办、撤销、延期、已办和过期。日程的分类示例如图1所示。

日程分类的方法主要是基于特征和来源建立对应的标签,同一日程可标注多个标签,基于多属性的标签化方法可以构建日程间的关联关系,最终生成复杂的图网络结构,通过这一机制,用户可以根据不同的时期自定义多种模式的日程表,实现个性化和灵活性,体现智能化和敏捷性。

日程分类的最终目标是实现标签自动化,这就需要系统能够精确地识别日程的特征,在平台应用的前期,人工对日程进行分类并手动设定标签,这同时也是人工对数据标注的过程,经过一定时间的积累可以形成高质量的训练数据,而随着人工智能技术的不断成熟,采用機器学习、聚类分析和语义分析等方法来实现自动标签成为可能,思路是依托训练数据进行分类器的训练和优化,最终实现无监督机制的自动化分类任务,同时,系统能够根据标签和用户偏好进行公共日程的精准推送。

(三)平台关联要素分析

信息化的实践创新需要兼顾历史积累,并充分利用好相关资源,避免重复建设,增强可扩展性,所以关联要素的分析非常重要。日程平台是教育信息化发展到智能化阶段的新探索,在内部依赖上需要一定的信息化基础,包括完善的信息系统建设和全维度的数据积淀,它与各类管理信息系统及数据存在紧密的联系,在外部依赖上需要借助成熟的互联网产品,增强用户体验。基于依赖关系,关联要素主要分为保障支撑和生产支持两类,如图2所示。

在保障支撑方面,依托基础平台的优势,可以保证在信息化的统一框架下进行建设,避免新的信息孤岛产生,同时可以借助统一的身份认证、数据标准等资源,减少数据重复集成,增强数据的一致性和业务的连贯性。借助“互联网+”平台充分发挥公共互联网产品的优势,通过边缘计算等方法灵活处理业务边界,同时增强信息安全性和业务敏捷性,使用户和数据的管理更精细。

在生产支持方面,业务系统也称为管理信息系统,是一种信息化范式,能解决专项领域工作的管理规范化问题。由于业务系统建设时主要基于管理者视角,各类日程数据散落其中,相对于日程平台,业务系统管理者生产数据的方式是间接的,数据流向是自上而下的,而用户个性化日程数据的生产和流向与此恰好相反,但两者共同构成了平台的全量数据。

三、日程平台的构建

(一)平台总体架构

日程平台在总体架构上有两个层次的考虑。从较低的层次而言,参照传统的管理信息系统,构建需要满足安全性、稳定性、易用性、兼容性和扩展性等原则,架构设计充分考虑依赖关系进行分层实现,更易于达到“高内聚、低耦合”的效果,在技术上也具有更高的可行性。从更高的层次来说,与传统的管理信息系统存在完全不同之处,平台功能定位是智能人机交互系统,还要突出其智能的属性,即系统包含了主动感知并推送服务的意识,从场景上分析,更接近人工智能的助手角色。总体架构具体如图3所示。

平台通过采用以上架构设计,可以实现一个以平台为聚合中心、以师生用户为主要对象、以日程服务为应用模式、以数据为核心支撑的信息化共同体,其目标就是基于时间维度加强数据的聚合,以智能化的形式感知需求,将数据服务的边界进一步前移向用户,增强人机互动体验,平台的基础支撑、数据治理、应用场景的构建保持一致并进行统一的呈现。

(二)日程数据结构的设计

日程作为贯穿系统生命周期的重要数据,很有必要形成数据标准和规范。其在不同场景下基于需求和属性分析,由物理模型转化为逻辑模型,形成统一的数据结构。为了在原型上增强表现能力,采用基于面向对象的UML方法构建日程基类,按照相关日程的不同特点进行类的继承,最终实现各派生类日程的数据结构设计,并明确了父类和子类之间的关系,如图4所示。

(三)日程大数据的融合研究

在日程平台中,每个用户既是局部数据的生产者又是全局数据的受益者。相比传统业务系统,日程数据具有数量多、分布广、类别杂、变化快的特点,既包括了普遍化、标准化的公共日程数据,又囊括了个性化、碎片化的个体用户日程数据,形成典型的大数据特征。[7]这就要求构建高效的数据存储和访问机制,以便在不同的用户视角下都能呈现出最优的数据价值。所以,在日程数据体系建设中用户与日程、日程与日程的关系管理极为关键。与此同时,也要求数据的构建必须在统一的和标准的结构容器中完成,用户视角下的数据关系如图5所示。

基于日程数据要满足结构简单化但关系复杂化的需求,需要深入研究数据融合的方法,主要包括以下三个方面:一是数据的立体化管理,数据存在复杂的星型、网型、树型关系,需要构建知识图谱化的连接关系,以提高数据的关联度,关联度用数值量化,以达到关系远近的区分。二是按时间和类别进行分层,对于时间较长未使用的数据,采取评估后下沉策略,自动将关联度量的值下调,有效降低数据关联的复杂度,根据日程的属性和类别,采取分而治之的策略,构建不同的数据层,减少层间数据连接的冗余性。三是合理规划数据流向,对于不同的交换频次、访问频率和生产速度,灵活配置数据源连接策略,形成通路的主次关系,优化系统的整体性能。

四、结束语

综上,高校日程管理服务平台是智能化校园的实践探索,在管理、技术和应用上有很强的可行性,在提高管理效能、加强数据利用、提升信息化获得感方面具有显著效果。通过“时间管理+信息化”这一抓手,能够有效牵动高校治理现代化的全局,具有重要的现实意义。[8]同时,日程的管理应用与媒体技术变革、用户理念习惯的变化密切相关,如何在大数据、人工智能技术快速发展的智能信息时代,适应信息爆炸态势,建立合理的引导机制,巧妙地利用关键数据的逻辑特征,有效梳理日程的分类方法和标签机制,建立模型化的数据结构,是进行日程管理这一重要工作的基础和起点。

但是平台的研究也存在不足之处:一是用于分析的日程场景仍未达到全局化视角的标准;二是日程分类的主次关系未定性定量,应用人工智能技术自动识别数据、自动关联信息的能力不够;三是在决策支持等管理环节上对用户隐私的保护机制未深入探讨。这些方面都需要进一步调研论证。

总之,教育信息化的发展不仅仅是平台的建设,更是信息化生态氛围的营造,但智能化信息平台的构建,将更有利于驱动教育改革范式的创新。

参考文献:

[1]邱水平.对新时代中国高等教育内涵式发展的几点思考[J].中国高等教育,2020(19):12-16.

[2]赵文笑.论时间管理在高校中的应用——评《镜像视野下威廉·福克纳时间艺术研究》[J].高教探索,2019(7).

[3]张琦.高校大学生时间管理策略研究[J].大众标准化,2020(14):181-182.

[4]张羽.高校行政办公中电子日程软件应用探讨[J].中国管理信息化,2019(13):56-57.

[5]汪学均,熊才平,刘清杰,等.媒介变迁引发学习方式变革研究[J].中国电化教育,2015(3):49-55.

[6]臧玉婷,崔庆宏,黄清茹,等.智慧校园背景下在校大学生时间管理APP功能设计[J].城市住宅,2020(11):117-120.

[7]马悦.大数据环境下高校教育管理信息化发展研究[J].网络安全技术与应用,2021(8):92-93.

[8]刘璐.大数据时代高校数字化校园建设[J].中国管理信息化,2020(9):212-214.

作者简介:

蔡元萃,中国劳动关系学院网络信息中心主任、高级工程师,邮箱:caiyc@culr.edu.cn。

A Study on the Construction of Intelligent Schedule Management Service Platform

for Colleges and Universities

Yuancui CAI

(Network Information Center, China University of Labor Relations, Beijing 100048)

Abstract: In the new era of education, it is of great significance for colleges and universities to build smart campuses and improve the informatization literacy of teachers and students. With the rapid development of education informatization, data is growing at an accelerating rate. However, new problems such as insufficient data utilization and increasingly complex, diversified and fragmented time management have arisen in the meantime. Therefore, the research on the relationship between time and information has a strong theoretical value and the construction of schedule management service platform will be a necessary technical practice. The main goal of building a schedule platform is to optimize the organizational form and the presentation of schedule data based on time management. It needs to analyze the schedule scene of colleges and universities, integrate the public schedule and individual schedule based on the scientific theory of time management, re-sort the scattered schedule data, realize unified aggregation and visualization, and promote time management reform using intelligent technology. Finally, the platform enables the modernization of university governance and promotes the connotation development of higher education.

Keywords: Schedule management; Intellectualization; Educational informatization; Smart campus

編辑:王天鹏 校对:王晓明