宫颈癌患者心理创伤的箱庭疗法案例研究

2022-04-29郑晴张日昇

郑晴 张日昇

摘 要|本研究旨在发展心理创伤的干预方式,使用个案研究法,探究创伤后成长视角下箱庭疗法心理创伤咨询的过程和效果。对一位术后康复期宫颈癌患者进行共计20次箱庭咨询。咨询前后,来访者创伤后应激障碍检查表—平民版总分由33 分降低到21分,创伤后成长量表总分由24分提升为67分;箱庭过程经历了四个阶段:呈现与准备、内省与抗争、回归与联结以及成长与整合阶段;此外,对箱庭作品的主题内容、人物像和时间线索的变化进行归纳分析。结果表明接受箱庭疗法的心理咨询后,来访者由低水平的创伤后成长发展为较高水平的创伤后成长,创伤后应激症状得到缓解。整体而言咨询效果良好且箱庭疗法在此过程中表现出独特的作用机制。

关键词|心理创伤;创伤后成长;癌症患者;箱庭疗法

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial

4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

世卫组织下属国际癌症研究机构(IARC)的《全球癌症报告》显示,2020年全球新增 1929 万癌症病例,中国新增 457 万例。世界范围内癌症死亡病例

996 万例,中国癌症死亡病例 300 万例。癌症因其致死率高、治疗过程痛苦和复发可能性高等特性令患者感受到较大的压力,精神的痛苦和手术带来身体的改 变容易引发患者的创伤反应,破坏或改变患者关于自己、世界和他人的基本信念, 使患者产生不安全感和对未来的恐惧以及质疑个人的固有价值,影响其人际关 系的维持和发展(Cordova et al.,2017)。

心理创伤是指由于严重的心理压力或身体伤害而导致的心理失衡和精神 或 行 为 状 态 紊 乱(Schnyder and Cloitre,2015)。 在 DSM-5(2013) 中,由特定压力和潜在创伤事件引发的心理障碍被纳入新的诊断类别:创伤及应激相关障碍(trauma and stressor related disorders), 其中包括适应障碍(adjustment disorders,ADs) 和创伤后应激障碍(posttraumatic stress disorder,PTSD)等。超过 70%的受访者报告自己经历过创伤事件,这些创伤事件不可预测、不可控制地发生在人们的生活中,罹患可能致命的疾病比如癌症正是其中之一(Benjet et al.,2015)。DSM-IV-TR(2000)中,癌症被明确认为是一种能够导致 PTSD 的应激源。在此基础上,与癌症相关的心理创伤从概念上逐渐得到认可(Tomich and Helgeson,2012)。Gurevich 等人(2002)发现癌症患者亚临床 PTSD 的检出率在刚确诊癌症的患者群体中为 20%,在经历过手术等治疗后的癌症患者群体中为 35%,而在经历了癌症复发的患者当中则达到 80%。大部分癌症患者符合亚临床 PTSD 症状,即处于未达到诊断标准的中度或轻度水平的心理创伤(Maria,2013),缺乏及时有效地干预会使其伴随着癌症治疗和康复过程进一步发展,对患者身心造成不良影响(Kangas et al.,2002)。因此,研究中应考虑到癌症作为一种创伤事件的特殊之处:长期性、重复性和持续的不确定性。同时,在癌症患者心理创伤评估的过程中应关注个体差异,注意具体症状的表现并关注早期轻度、 中度水平的心理创伤,避免其进一步发展。

存在心理创伤的同时,创伤后成长也是创伤后个体心理发展和应对的一个方向。从积极心理应对的视角出发,癌症患者的创伤后成长也得到了较为广泛的关注。Tedeschi 和 Calhoun 率先提出从“转变”的角度来理解创伤事件以及创伤事件后的个体发展,探究对抗创伤的过程对个体而言的积极面,即创伤后成长(posttraumatic growth,PTG),指与极具挑战性的生活环境进行斗争后产生的积极的心理变化,这种变化可以是对自身力量的感知,积极的情绪体验, 更有意义的人际关系,对生活更多的欣赏、改变的自我和更丰富的精神生活等

(Tedeschi and Calhoun,2004)。Campanella 等人(2017)发现低级别脑胶质瘤(一种颅内恶性肿瘤)患者经历了深刻的心理变化和成长,呈现出较高的 PTG 水平。Wang 等人(2017)也报告了低级别脑胶质瘤患者 PTG 和生活质量之间的正相关。Sawyer 等人(2010)的一项元分析结果显示,癌症患者的 PTG 水平与积极心理健康和自我报告的身体健康正相关,与消极心理反应负相关。综合前人研究, 创伤后成长对于癌症患者而言具有较为重要的意义,可以认为更高水平的创伤 后成长,对于癌症患者的身心有着积极的作用(Liu et al.,2020)。

梳理现有的心理创伤干预手段,Forneris 等人(2013)和 Birk 等人(2019) 的报告主要包括:心理晤谈(psychological debriefing interventions)、心理急救(psychological first aid,PFA)、认知重构疗法、认知加工疗法、暴露疗法、应对技能疗法(如压力预防)、心理教育、眼动脱敏和再加工(eye movement desensitization and reprocessing,EMDR)、认知行为疗法(cognitive-behavioral therapy,CBT)。此外,表达性艺术治疗和游戏治疗在心理创伤干预的临床实践中也展现出其特有的优势(Prager et al.,1991;Talwar,2007),杨淑贞(2010) 总结了表达性艺术治疗针对心理创伤的治疗机制,将治疗过程分为如下三个阶 段:(1)安全机制的建立阶段,非言语的表达使得治疗以间接而安全的形式开展,有助于个体情绪的宣泄与表达,并在这个过程中逐步寻回自主性和控制感;

(2)回顾与哀悼阶段,个体通过创造性表达的过程对创伤事件进行梳理和回顾, 让创伤记忆得以转化,并进一步探索创伤对生命的价值与意义;(3)重建与 正常生活的联系阶段,帮助个体重建对环境的信任,在此基础上重新与外在联 结,回归生活。

上述这些方法可以应用于癌症患者心理创伤的干预(Vasile and Cristian, 2014),同时对于癌症患者群体而言,其心理创伤的特殊性和复杂性也对评估以及必要的心理干预工作提出了较高的要求。除上述广泛应用于达到诊断程度的 PTSD 的心理干预方法之外,针对癌症患者群体的心理创伤,研究者们也在探索更多合适的方法以及心理创伤的早期预防,以期实现更进一步的效果和更长远的作用。例如表达性写作(expressive writing)可以帮助患者重新评估癌症的原因及影响,在表达的过程中患者开始自行采用认知应对策略,将这些认知过程整合到自身现有的图式中,并发展出与以往不同的视角进而减少癌症造成的心理痛苦(Chu et al.,2019)。总体而言,现有的干预方法多关注于癌症相关心理创伤的消极心理反应及其干预,而创伤事件的影响同时存在着消极面与积极面,这需要研究者从更为整合的角度理解癌症作为一个创伤事件的影响及其干预。故而本研究关注创伤后成长在心理创伤干预中的意义,提出将促进创伤后成长作为创伤后心理干预的重要内容,关注患者与癌症抗争这一过程的积极面。

箱庭疗法(sandplay therapy)属于前文提到的表达性艺术治疗,是一种基于荣格(Jung)分析心理学的非语言治疗方式,由瑞士心理治疗师卡尔夫(Kalff)开发。箱庭疗法中,来访者使用各种各样的玩具模型在盛有细沙的木箱里创造出反映他们内在体验的景象,此过程无需使用文字即可产生深刻的自我表达感(张日昇,2006)。箱庭疗法可以帮助来访者用非言语的方式表达内在冲突和创伤以及情绪困扰的深度和复杂性(Kosanke et al.,2016)。在这一过程中,利用可视化的形象作为自我表达的载体,可以释放压抑的痛苦,解决内部冲突并产生整体感,提升自我认知(Doyle and Magor-Blatch,2017)。在由箱庭咨询师创建的安全受保护的空间中,来访者可以自然地加工出现在箱庭中的无意识的情感和未解决的创伤经验(张雯,2012),对其进行处理,获得治愈,达到心身的统一。从心理发展的角度来看,箱庭既能反映人的心理状态和问题,又能够一定程度上反映人的心理特质,提供成长的方向,同时,制作箱庭作品可以通过象征的方式呈现对生命和死亡等人生重大课题的思考(徐洁,2011)。整体而言,箱庭疗法“人文关怀,明心见性,以心传心,无为而化”的咨询理念(张日昇,2006)和“陪伴、见证、欣赏、倾听”的工作方式,与心理创伤干预过程以及促进创伤后成长的积极心理学视角具有较高的一致性。

据此,本研究使用箱庭疗法为一位宫颈癌康复期来访者进行心理咨询,将创伤后成长的视角融合进入癌症患者的心理创伤咨询中,作为对传统心理创伤干预的补充;通过对咨询过程以及箱庭作品的分析呈现咨询效果,探究箱庭疗法的作用机制。

2 研究设计

2.1 研究对象

2.1.1 筛选标准

对自愿参与者进行评估,按照以下标准确定一名研究对象:(1)癌症确诊且自身知情;(2)至少经历了手术 / 放疗 / 化疗中的一种治疗方式,目前处于康复期;(3)存在癌症相关的心理创伤,即创伤后应激障碍检查表—平民版得分 >17 分,提示存在 PTSD 症状;(4)创伤后成长量表得分 <30 分,提示个体的创伤后成长有进一步发展和促进的需要;(5)排除达到 PTSD 阳性标准的患者,排除半年内经历除癌症确诊及手术外其他重大创伤事件的个体。

2.1.2 来访者基本信息

基本情况:来访者 L,女,37 岁,汉族,离异,与前夫育有一女(8 岁), 女儿跟爷爷奶奶生活,L 当前处在一段恋情中,目前为某医院急诊科医生,无宗教信仰。

来访经过:来访者此前未接受过心理咨询,经人推荐预约心理咨询,了解到招募信息后自愿参与研究者“癌症患者的心理创伤与创伤后成长”咨询项目, 来访者对本研究知情同意。

病情资料:来访者于开始咨询前 6 个月确诊子宫颈原位腺癌(早期恶性肿瘤),确诊后即手术切除病灶,保留子宫,后复查出癌细胞,于同年 7 月再次手术,目前体内无癌细胞,未接受放、化疗。来访者有消化道腺癌家族遗传史, 需要定期复查胃镜。

主诉:来访者自手术后复查出癌细胞时开始感受到这一疾病可能对自己的生命造成威胁(有发生卵巢转移的可能,一旦发生意味着病情恶化快且死亡率高),因此心理压力较大;身体因素上,接受手术治疗保留子宫,但导致再次生育的可能性低,风险较高,也因此对自我产生怀疑,在亲密关系中感到不安; 情绪层面,来访者内心压抑,偶尔想到疾病和身体情况,压力较大,想到自己身体情况对目前亲密关系的影响,有时会流泪;社会功能方面,来访者对于工作中的细节会表现出轻度焦虑,对于自己和家人、朋友的身体健康十分关心, 有时会因此影响自己的工作生活安排。

其他信息:家庭关系方面,来访者是独生女,父亲在世时对来访者要求严格同时也十分照顾,家中大小事情都是父亲决定;目前母亲独居,来访者每周一到两次去母亲家中住;来访者女儿跟爷爷奶奶生活,周末或假期来访者会接女儿回来住。亲密关系方面,来访者刚刚交往半年的男朋友比她小 13 岁,在来访者生病手术、恢复期是主要照顾她的人。

总体上,癌症诊断后来访者承担着一定的心理压力,情绪较为压抑,在关系中呈现出犹豫和不自信,对未来有较多的忧虑和不安。

2.1.3 个案评估及概念化

量表得分方面,来访者 L 创伤后应激障碍检查表—平民版得分 33 分,存在轻度 PTSD 症状,未达到 PTSD 阳性标准(临界值:38 分);创伤后成长量表得分 24 分 <35 分,创伤后成长水平低。生理方面,癌症确诊和手术,以及复查发现癌细胞,再次经历手术和术后恢复的过程给来访者带来身心的双重压力。癌 症对于来访者的身体健康乃至生命存在着现实的威胁,手术治疗也对身体造成 了一定的损伤和不可逆的改变,整体来看,癌症患病和治疗可以认为是来访者 遭遇的创伤事件,对其心理产生持续的压力和负面影响。情绪方面,来访者感 到恐惧和对未来的担忧,回避癌症相关的信息,对过往的生活有较多的反思, 对自己产生怀疑。同时来访者较少表露自己的负面感受,情感表达一定程度上 受阻,不能很好地觉察和处理自身情绪,因而产生困扰。环境方面,来访者过 往的成长环境中,并不被鼓励表现出自己的负面情绪和需求,有较多压抑的感受, 亲密的关系对于来访者而言是少有的体验,而当下的亲密关系,既是来访者的重要支持和资源,也成为压力的来源之一。

总体上,来访者经历了癌症以及手术治疗带来的消极影响,内在秩序与控制感受到较大的冲击和挑战。对于负面的情绪更多采取压抑的应对方式,心理能量的流动在一定程度上受阻,而具备一定的自我觉察能力和较稳固、有力的社会支持,是来访者内部、外部重要的资源。在咨询当中给来访者安全、受保护的空间表达和处理创伤,并激发其自我治愈力,进而将现有资源进行梳理与整合,帮助来访者更好的理解与应对创伤所致消极影响的同时,促进其创伤后成长的发展和稳固,是主要的咨询目标。

箱庭疗法在咨询初期能够帮助来访者表达和宣泄负面情绪,呈现创伤的影响;进而推动来访者的自我觉察,箱庭故事的讲述可以促进其对复杂的感受进行梳理和再体验,帮助来访者发现自身资源,看到创伤后成长的可能及方向; 随着咨询的展开,制作箱庭作品能够帮助来访者重新体验对生活的控制感和个人的力量感,从心理创伤中逐渐恢复,同时创伤后成长的部分得到强化和稳固。综合上述信息,选取这名来访者作为本研究的研究对象,采用箱庭疗法为这名来访者进行心理咨询。

2.2 研究者

研究者接受了临床与咨询心理专业系统理论学习和实践训练,完成了箱庭疗法的系统学习和实践,有 300 小时以上的专业心理咨询经验,并在咨询过程中持续接受个体、团体督导,具备使用箱庭疗法开展癌症患者心理创伤咨询的专业胜任力。

2.3 研究工具

2.3.1 箱庭设备

箱庭设备主要包括:玩具架上各式各样的玩具,一个盛有细沙的蓝底标准尺寸沙箱。

2.3.2 记录设备

记录设备主要包括拍照手机、箱庭记录纸,专业录音录像设备。

2.3.3 自编基本信息收集表

内容包括:性别、年龄、工作状态、受教育程度、婚姻状况、子女情况, 以及癌症病种,癌症分期,诊断时间,有无化疗,有无放疗等。

2.3.4 创伤后应激障碍检查表—平民版

创 伤 后 应 激 障 碍 检 查 表 — 平 民 版(PTSD Checklist-Civilian Version, PCL-C),该量表由 17 个条目组成,问题设置为询问来访者过去一个月被题干中描述的问题困扰的程度,五点评分:1(从无)到 5(严重),总分 17 ~ 85 分,分数越高代表 PTSD 症状越严重,总分在 17 ~ 37 分为轻度,总分在 38 ~ 49 分为中度,总分≥ 50 分为重度。该量表是目前面向癌症患者群体较常用的 PTSD 评估筛查工具(Mehnert & Koch,2010),对住院癌症患者的 PTSD 筛查分界点为 38 分(王雪梅等,2013)。量表中文版在癌症患者群体中应用信效度良好(刘娟,2007)。本研究中将其作为来访者心理创伤的评估工具。

2.3.5 创伤后成长量表

创伤后成长量表(posttraumatic growth inventory,PTGI)用于评估来访者经历癌症确诊及手术治疗这一系列事件后内心发展出的积极变化。由 21 个项目组成,测量经历创伤的个体在以下 5 个维度上的积极变化:与他人的关系(7 个项目)、新的可能性(5 个项目)、个人力量(4 个项目)、精神变化(2 个项目) 和对生活的欣赏(3 个项目)。每项评分从 0 分(我完全没有因事件而经历这种变化)到 5 分(我因事件而经历了非常多的变化)。PTGI 具有良好的内部一致性(α=0.90)和重测信度(0.71)(Tedeschi and Calhoun,1996),量表中文版在癌症患者群体中应用信效度良好(董璐等,2013)。癌症患者普遍呈现出中等水平的创伤后成长,即创伤后成长量表得分在 30 ~ 70 分,本研究中将其作为来访者创伤后成长的评估工具。

2.4 研究过程

本研究通过网络广泛发布招募信息,对有意愿者告知具体研究流程和参与方式。接下来发放问卷进行初步筛选,问卷内容包括:人口学信息、联系方式、创伤后应激障碍检查表—平民版和创伤后成长量表,对于符合入组标准的,通知预约流程;对于不符合筛选标准且症状严重的,告知转介资源。研究者与来 访者共同完成初评(半结构化访谈),将评估结果与筛选标准进行对照,根据 初评结果决定进一步的咨询或转介,并最终确定一位研究对象。随后使用箱庭 疗法进行一对一的心理咨询,共完成 20 次箱庭疗法的心理咨询。使用创伤后应激障碍检查表—平民版和创伤后成长量表进行干预前、干预后的数据收集。研 究者通过对问卷数据和咨询过程的照片、文字资料、录音、录像进行整理和分析, 并最终得出结论。

3 结果

本研究通过量表数据变化,箱庭作品所经历的阶段,箱庭作品主题内容变化, 箱庭中人物像的变化,以及作品中的“时间维度”这五个方面,对咨询的效果 进行呈现和分析。

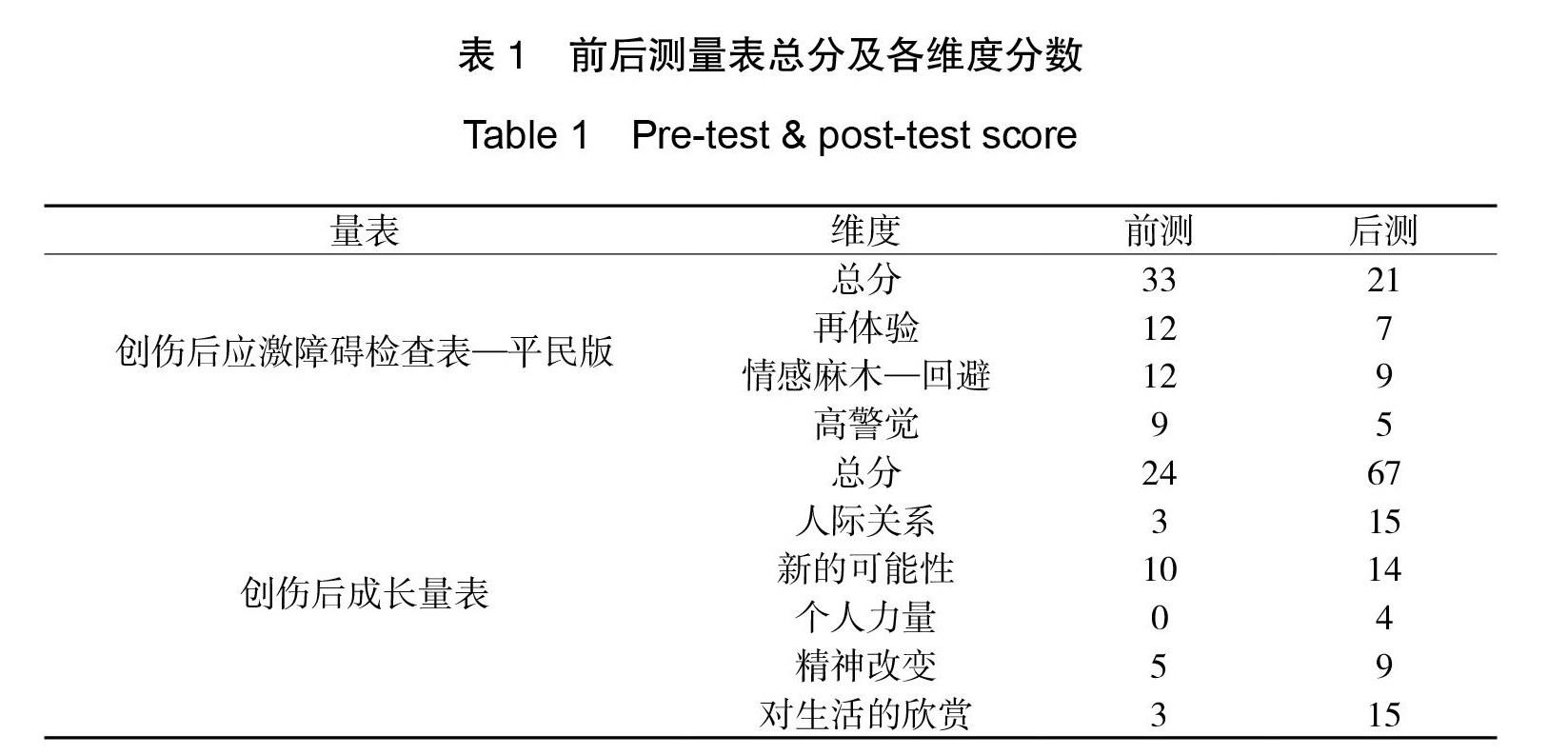

3.1 量表数据变化

量表前后测得分较为直观地呈现了来访者心理创伤水平以及创伤后成长水平的变化。本研究在第一次咨询开始前以及咨询结束后,进行 PTGI 和 PCL-C量表施测,通过量表分数客观地反映咨询前后来访者的创伤后应激症状以及创伤后成长的表现,数据结果如表1 所示。

来访者的 PCL-C 总分由 33 分降低到 21 分,表明来访者创伤后应激症状得到缓解,三个分量表得分均有所下降,结果表明来访者接受箱庭疗法的心理咨询前后,创伤所导致的消极心理反应有所减轻,如一再担心未来健康的闯入性思维程度减轻,情感体验上麻木和失去兴趣的状况得到缓解,较少的由于身体的反应而产生对疾病恶化或复发的高警觉。

来访者的 PTGI 总分由 24 分提高到 67 分,总体上看,来访者经历了由低水平的创伤后成长发展为较高水平的创伤后成长的过程,在五个维度上得分均有 所提升,结果表明来访者接受箱庭疗法的心理咨询前后,其创伤后成长得到促进, 在人际关系方面得到改善,对生活有了新的认识,体验到更强的个人力量感和 内心层面的发展,对生活的态度也更加积极。

此外,横向对比前测中 PTGI 的各维度均分,发现来访者在人际关系、新的可能性以及精神改变三个维度的均分相较于个人力量和对生活的欣赏两个维度的得分更低,即咨询前来访者在各个维度上的成长体验和表现差异较大,发展并不均衡,其中对于人际关系以及生活中新的可能性的感受和理解程度较低。而后测中,除精神改变维度外,其余四个维度均分较为接近,即咨询后来访者在这些维度上的成长体验和表现整体而言更加均衡。

3.2 箱庭作品及过程的变化

参考前文所述表达性艺术治疗针对心理创伤治疗过程的三阶段理论,即建立安全机制,回顾与哀悼,重建和生活的联结,将其与促进创伤后成长的过程相结合,同时参考荣格的个性化进程相关理论,以及咨询者在陪伴与见证过程中的体验与感受,并在此基础上结合 Weinrib 提出的箱庭疗法七阶段模型(陈顺森,2013),对箱庭过程进行阶段划分与分析。

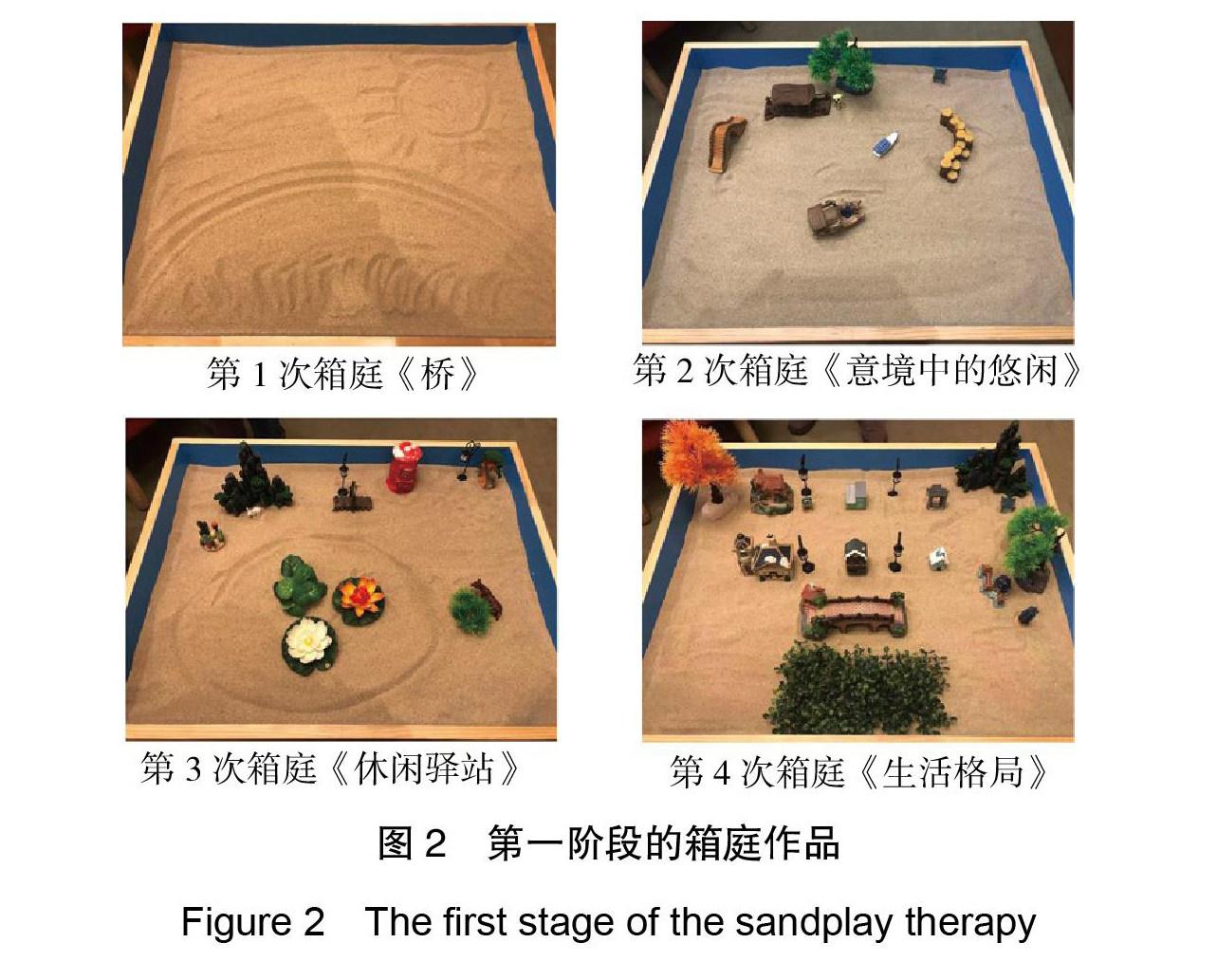

3.2.1 第一阶段:呈现与准备

在第一阶段,来访者在咨询师的陪伴和彻底的倾听当中,逐步建立心理创伤治疗的安全机制,体验安定与沉静的力量,呈现自己的创伤,也呈现创伤后成长的可能,是整理自己的内心,补充能量,为接下来的一步做准备的阶段, 本阶段共包含 4 次箱庭,即 1 ~ 4 次箱庭。

其中,来访者制作的第一个箱庭作品即初始箱庭,初始箱庭对于理解来访 者的问题以及看到治愈的方向具有重要价值。初始箱庭中,来访者用沙画的形 式呈现了一个重要的心象:阳光下贯穿左右的一座桥,并期待这座桥可以让自 己通往想要去的地方,比如人的内心(见图 1)。来访者通过“桥”来强调自己对连接与沟通的需要,也意味着这方面的可能的困扰。而把沙箱当作一个二维 的“画板”,则是用较为抽象却又更加安全的、不需要言明的方式呈现了内心 深处的不安和焦虑。桥的两侧分别是什么目前还尚不清晰,不过“桥”的出现 预示着对立面的存在,在为成长做着准备,方向出现了,而整合也由此成为可能。同时,心理能量的表现也较为强烈,没有摆放玩具,而是用自己的手为一片“沙漠” 添加了阳光、生命和可以跨越的桥梁,箱庭作品在内容和视觉上形成强烈的对比, 给来访者较为深刻的体验感,虽然是试探性的,但是在这个过程中咨询者通过 来访者的讲述,能够较为清晰地发现这个箱庭作品当中蕴含的新生、连接与前 行等治愈像。

整体上,来访者第一阶段的作品中几乎未出现人物,更多的是植物、建筑, “桥”的形象多次出现且较醒目,这一时期来访者在人际关系方面发现了自己的需求,处在有些犹豫和不安的准备过程中,尚未踏出这一步。在这个阶段, 来访者的箱庭作品经历了由二维到三维的过程(见图 2),玩具数量从零开始逐渐增多,空间的利用逐渐均等,但仍有较大的留白,箱庭的以静态场面为主,时间和空间维度静止的感受较强,重生和力量的象征物如小草、高大树木和莲花在这一阶段是箱庭中的突出色彩。在这一阶段,来访者通过箱庭呈现了内心的脆弱和对生命力量的向往,在安全的空间中休息、整理着自己的内心。

本阶段咨询师的主要工作是帮助来访者表达和宣泄负面情绪,倾听来访者讲述创伤的影响,从中探索创伤后成长的可能。

3.2.2 第二阶段:内省与抗争

在第二阶段,来访者向内探索无意识中的心理能量,向外强调生命力,表现对生命力的觉察,也表达患病以来引发的痛苦的体验,这些是与创伤相抗争的源动力,这一过程中,来访者与癌症对自己生命力的削弱相抗争,这一过程如同患病后从疾病手中争夺自己的身体,是来访者和命运的对话。本阶段共包含 4 次箱庭,即第 5 ~ 8 次箱庭(见图 3)。

相较于第一阶段,本阶段的箱庭作品中更直接地表现出了来访者的关系结构,亲密关系是其中最为突出的部分,来访者体验着自己生活中出现的新的可能性,以及逐渐增长的个人力量,这些积极转变的出现与自己内心持续的不安同时存在。整体上,在这个阶段,来访者的箱庭作品经历了由三维到二维再到抽象概括的过程,每一次玩具数量、空间的利用和箱庭的场面均有较大的变化, 这些客观指标上较难总结出这一阶段每次箱庭作品的共性,箱庭作品之间的跳跃、变动也体现了来访者在这个时期内心世界发生着震荡,来访者的心理能量在显现和运动。这个阶段作品中较多地使用了普遍性象征例如“城市”“生命”“爱情”和“人生道路”,通过这些能够更靠近集体无意识,以精神性场面为主, 来访者与自己连接,内部世界与外部世界发生着交互。来访者看到了自己内心的渴望,无意识当中的需求在意识化的过程当中带来一些冲击和挑战,同时也带来了能量。来访者体验着癌症带给自己的影响,触及内心的恐惧,并从关系当中寻找力量与之抗衡,这是成长的土壤。

本阶段咨询师的主要工作是推动来访者的自我觉察,对内心的冲突和矛盾的情感进行体验和梳理,这些正是创伤后成长发生、发展的资源。

3.2.3 第三阶段:回归与联结

在第三阶段,来访者将视角逐渐转回到自己身上,更多地强调自我,对生活有了更真实的体验,通过回归激发了对重建生活联结的渴望。这一阶段中, 箱庭开始作为一个载体,承载来访者的生活和自我的表达,来访者重建和生活的联结,将在咨询中体验的能量感逐渐迁移到现实生活当中。这一阶段共包含 8次箱庭,即第 9 ~ 16 次箱庭(见图 4)。

这一阶段来访者对个人力量的体验增强,更多地从关系中看到自己存在的 价值,在与过往经历联结的过程中,体验着自己原本具备的资源和力量。整体上, 这个阶段来访者的箱庭作品多指向过去,回归是方向,而起点却是对自己当下 感受的捕捉。经历这样的过程使得现在与过去建立起联系,发展和成长中受阻 的部分得以疏通,能量流动更加顺畅,成长的体验也在这个过程中逐渐清晰。

本阶段咨询师的主要工作是作为一个稳定的客体,承载来访者对生活和自我的表达,疏通其发展和成长中受阻的部分,帮助来访者发现自身资源,直观地看到创伤后成长的可能及方向。

3.2.4 第四阶段:成长与整合

在第四阶段,来访者对自己以及发生在自己身上的不幸,有了面对的勇气,理解的智慧和接纳的态度,已然相信“真实的成长”正发生在自己身上。自我 足够确立,可以靠自己的力量多角度地尝试将各方面资源进行整合,最终箱庭 呈现出有序化的当下。这一阶段共包含 4 次箱庭,即第 17 ~ 20 次箱庭(见图 5)。前一阶段来访者对自身具备的资源与力量有了一定的感受,在此基础上本阶段开始对这些积极心理转变进行再一次的回顾和升华。回顾了亲密关系、社会关系,以及在用心经营这些关系的过程中,对自己、他人和环境新的感受和理解,同时也观照自己的内心,感受着自己内在的丰富和充盈,创伤后成长的体验与生活真实的幸福感连接起来。整体上,这一阶段中,来访者在咨询师的陪伴下,自行完成着整理与总结,同时也进行了展望,这一过程中成长的体验是真实而带给人力量的。

本阶段咨询师的主要工作是整理与总结,通过箱庭帮助来访者体验对生活的控制感和个人力量感,使其创伤后成长得到强化和稳固。

3.3 箱庭主题内容的变化

箱庭作品主题内容对于来访者的表现具有概括和提炼的作用(张日昇,2016),为更加直观地展现这名来访者箱庭疗法的历程,将每一次作品的主题及内容进行整理(见表 2)。

就每一次箱庭作品而言,主题与主题之间一定程度上存在前后的延续性和首尾的呼应,如《生命》之后是《爱》,在看到生命的美好之后,也具备了爱的能力;《回家的灯》与《回家吃饭》两次作品连续成为一个流畅的故事;《春游》后是对《沿途风景》的欣赏等。作品之间有着千丝万缕的联系,这种延续性和连接感为来访者创伤后心理的应对与发展带来思路与启发,同时也使得创伤后成长的出现更加有迹可循。

从内容上进行梳理,来访者的箱庭内容整体上是在由静态画面的呈现逐步过渡到动态场景的呈现,最初沙箱更像是来访者的画板,从“太阳下有一座桥,桥下长满小草”的画开始,来访者试探着进行呈现与表达,接着是逐渐大胆一些开始描绘与创造“站在长廊里面看到的风景”和“一个可以去休息的驿站”, 随后拓展为一片住宅区,这是来访者创造力与生命力逐渐显现的过程,也是来访者由于创伤导致封闭和不安的内心世界逐渐走向开放的过程。随后箱庭的场面“热闹”了起来,《生活》的丰富与喧嚣,抽象的概念如“生命”和“爱” 也能够充满创造性地表现出来,进而汇总到一条“路”上,延伸出去。在这之后开始了一段漫长而艰辛的“回归”之旅,场面又趋于平静,这个时期的“静” 是能够给人带来力量的,能够安定下来的。最后再次走向熙熙攘攘的生活,“聚会”和“春游”是市井生活中让人感到热闹、欢乐的场面,身处其间,也学会了欣赏和珍惜,所有的经历,无论苦难还是美好,也都是一种“风景”。

3.4 箱庭中人物像的变化

箱庭当中出现的人物像同样为来访者的改变以及咨询的进展提供了重要的信息,较为常见的分析视角包含人物的种类、数量、样貌、姿态、与环境的关系等特征,及其在箱庭中的意义与价值的把握和理解。其中,自我像的确立或者说找到自己所处的位置,也是箱庭的重要治疗环节。

从自我像的有无和数量来看,箱庭疗法过程中,第一个阶段以及第二阶段的前两次箱庭作品中并未出现自我像,而第 7 次和第 8 次箱庭作品中,所有的女性形象都是来访者的自我像。咨询进程到了第三个阶段,来访者开始出现单一的自我像,到了最后一个阶段,箱庭中的自我像逐渐趋向统一,自我开始走向整合与确立,自我更加强大,对自己的理解也更为深入,多有向内的探索与思考,随之体现为创伤后成长量表中“个人力量”和“精神改变”维度得分的提升。

从自我像与箱庭中其他人物像的关系来看,最先两次出现自我像时,身旁都平行出现一个男性形象,这样的组合在后面第 12 次,第 14 次和第 17 次箱庭中均有出现,反映着稳定的亲密关系对于来访者的自我确立也具有重要意义, 借助亲密关系,来访者的自我得到了成长,并最终走向了人格的完整和独立。这与创伤后成长所包含的“人际关系”这一维度相对应,代表了来访者对与他人的关系逐渐有了更清晰、深入的理解,更能够接纳来自他人的关心和帮助, 也对他人表现出更多的体贴和照顾。

从自我像与周边环境的关系来看,经历了从最开始只有环境没有自我像, 逐渐发展到只表现自我像和他人,没有环境,到最后自我像与环境之间交互, 融洽的过程,来访者能够更好地理解自我与环境的关系,内外逐渐走向和谐一致。

3.5 箱庭作品中的时间维度

心理创伤对个体的影响包含记忆的连续性和时间线索的完整性,来访者将内心世界投射到箱庭作品中,心有所想就会形象化地呈现出来,因此,箱庭作品中时间维度的呈现与否以及时间线索的指向和呈现形式同样值得关注。将箱庭作品中较为明确的时间线索呈现进行整理,四个阶段中,无时间线索以及指向过去、指向现在和指向未来的时间线索所占比例如图6 所示。

从时间维度上看,前 6 次箱庭作品没有明确的时间线索和方向;从第 7次开始出现了指向未来的期待与尚未实现的理想;第 8 次则是在对过去事件的回顾的基础上,感受着当下在生活中与关系中的进程;在第三阶段,即第9 ~ 16 次箱庭中,有一半作品在时间维度上指向过去,该阶段来访者经历着回归,并与当下的体验和感受相联结;第 17 次的箱庭作品“一路走来”将过去、现在和未来串联起来,过去的“足迹”清晰而有色彩,当下的状态直观且真实,未来的方向也表现出其大致的轮廓;最后一次箱庭,来访者感受到“钟楼”代表着时间出现在自己的作品中,时间这一维度也融合进了作品当中,借助象征的手法得以表达。时间,是目的,也指向未来,走向未来,让自己的生命得以延续和展开,对来访者而言就是胜利。而时间这一维度的存在让来访者感到更踏实和完整,在此基础上的创伤后成长才更为真实、可信。在咨询的最后一个阶段,过去、现在与未来的时间线索更为清晰、均衡地出现在箱庭作品当中,记忆的连续性和时间线索的完整性也表明来访者逐渐成长与整合。

4 讨论

从促进癌症患者的创伤后成长的视角出发,将箱庭疗法应用于一位宫颈癌康复期来访者心理创伤的心理咨询,对咨询过程进行整理,呈现咨询效果,并总结箱庭疗法在此过程中的作用机制。

4.1 箱庭疗法的咨询效果

量表前后测数据结果较为直观地反映了箱庭疗法的咨询效果,评估创伤所致负面心理反应的 PCL-C 量表得分由咨询前的 33 分,下降到 21 分,创伤后应激症状的数量和程度均有所下降;来访者创伤后成长量表总分由咨询前的 24 分(低水平 PTG),提升到 67 分(中等水平 PTG),“与他人的关系”“新的可能性”“个人力量”“精神改变”和“对生活的欣赏”五个维度分数都有所提升,创伤后成长得到较为均衡的发展。前后对比说明箱庭疗法的咨询有效。

为进一步呈现箱庭疗法的咨询效果,对箱庭疗法的过程进行了阶段划分, 总结来访者共经历了以下四个阶段:呈现与准备、内省与抗争、回归与联结以及成长与整合。呈现与准备阶段中,来访者呈现自己的问题,处理创伤带来的压力,“打扫干净屋子”,为接下来积极转变的发生与发展做出准备。在内省与抗争阶段,来访者通过箱庭触及无意识当中深层的渴望,并从中汲取能量, 与疾病带来的阴影相抗争,这个过程孕育了创伤后成长。在第三个阶段,来访者与自我、他人以及环境的联系得到恢复和增强,创伤后成长的重要成分“个人力量”“人际关系”和“对生活的欣赏”在这一阶段均有所体现,并适时的被捕捉到。在最后一个阶段,来访者回首自己生病以来的经历,接纳这一过程, 内心重获秩序感,癌症影响的消极面以及与之对抗过程中内心发生的积极转变实现一定程度的整合,这也是这名来访者个性化的成长方向。

整体上,来访者的箱庭作品在内容上经历了与内心世界联结的恢复和秩序感的重建;在自我的表达和与他人、环境的关系方面,关系的意义和自我的位置随着咨询的进程得到具体化的呈现和梳理。作品也从二维平面到三维空间, 又进一步引入了时间这一维度而更具延展性,较为完整地展现了自我趋于整合的过程。来访者箱庭作品各方面的变化也从另一个层面印证了量表数据改变的历程和真实性。

因此,本研究使用箱庭疗法对这名宫颈癌患者进行创伤后成长视角下的心理创伤咨询效果良好。

4.2 箱庭疗法在此案例中的作用机制

在本研究中,箱庭疗法具体表现了出如下几方面的作用机制。

4.2.1 为来访者的成长提供稳定、安全的空间

箱庭疗法强调的母子一体性的咨询关系,来访者经历癌症诊断及手术,身心受到一定程度的损伤,表现出一定程度的创伤反应,稳定和安全的环境可以对其与情感、关系的分离体验进行修复,再度唤醒因创伤而麻木的情绪、情感, 这一过程中“持续而稳定的关系”对于来访者而言尤为重要。

在此案例中,咨询师作为一个稳定的客体,给来访者持续、一致的回应, 来访者获得心理层面稳定的场,同时,箱庭作为现实存在的咨询环境的一部分, 也同样是一个良好的客体,给来访者物理层面稳定的场,双重保护之下,来访者可以静下心来,去深入体验内心,原本表达受阻的情感得到处理,来访者从中获得力量,成长在这个过程中得以发生。

4.2.2 增强来访者的控制感

经历癌症确诊与治疗,来访者内心信念系统和自我价值受到挑战,对于个体而言接纳这一状态的自己并且重新体验对生活的控制感,是成长和发展的基础(Linley and Joseph,2010)。来访者通过制作箱庭, 体验自身本具的力量感,逐步重获控制感和自尊,原本受到冲击而脆弱的自我在这个过程中逐渐走向独立和成长,在此基础上与他人的关系得到稳固和发展(Wen et al.,2011),这符合创伤后成长中“个人力量”这一维度中强调的对自己生活的掌控感。来访者从创伤后的自我封闭,以及关系中的过度依赖,逐渐发展为良好的互动关系,也更多地领悟到关系的意义与价值,是创伤后成长发展的重要资源。

4.2.3 促进来访者非言语层面的表达

来访者在咨询初期的防御有着自我保护的重要功能,言语层面的交流和表达对来访者而言存在一定的风险。而在非言语层面,这种表达更为顺畅和安全, 借由箱庭作品,来访者将癌症这一事件带给自己的种种影响以一种可见的形式加工和处理,最终呈现到自己和咨询师面前。箱庭给来访者提供了一个与自我对话的机会,在咨询师的陪伴下,来访者通过摆放玩具,在沙子上作画等方式, 来访者进行着象征性的表达,意识与无意识之间架起了桥梁,原本受到抑制的情感得以宣泄,创伤记忆也得以被安全地提取(Freedle,2017),附着在当中的能量得到箱庭的承接和传递。与此同时,生活中积极事件的记忆和情感也随之表达,呈现在箱庭中,这符合创伤后成长中“对生活的欣赏”这一维度中所强调的对生活的积极态度的认知和情绪体验,由此通过箱庭可以增强来访者创伤后成长的体验和感受。

4.2.4 帮助来访者更好地理解自己

箱庭可以促进无意识的内容意识化(Allan,1986),制作箱庭和讲述箱庭故事的过程也增强了来访者与自我的联结。可以总结为:来访者通过制作箱庭 作品,讲述箱庭故事完成了“回顾与再体验”,来访者的情绪体验和感受被唤醒。“可能当时发生的事情,我并没有那么深刻的想法,但是在跟你再聊这件事之后,我就发现,我对这个事情其实是很在意的,对我的影响还是挺大的”,原本属于来访者的真实的记忆被再度提取。回顾与体验的内容多样,这当中既包括癌症所引发的消极体验,也包括在与癌症相抗争的过程中,感受到的来自他人的支持和对自身价值的体验。

4.2.5 帮助来访者发现并整合自身的资源

通过箱庭作品可视化的表达,来访者对自己本具的资源进行整合(Chang,2009),过往经验中的积极体验再次得以被“记录与收藏”,来访者可以感知到自己获得的社会支持,以及与疾病抗争过程中发生的成长。因为咨询中时空的限定,咨询中将一段时间发生的心里印象最深刻的事情串起来,形成一个又一个节点,呈现为一个可见的形式——箱庭作品,对来访者而言,生活虽然一直在向前,疾病导致未来充满不确定性,但重要的、有价值的经验以箱庭的方式留下了些痕迹,走过的路变得更加真实,不安也就没那么强烈。

4.2.6 引发来访者进行积极想象

箱庭疗法的过程中,来访者进行着积极想象(active imagination)。伴随着创伤出现的积极心理转变在一开始并不清晰,来访者往往会对和创伤消极面同时出现的积极面报以质疑的态度,与成长擦身而过。做箱庭时,来访者会体验到一种冲动,想要将感受最深刻的,最能够与自己内心产生共鸣的部分通过箱庭作品以可视化的方式展现出来,积极想象在这个过程中得到引发并得以自然地表达(Stewart and Chodorow,2000)。由此,来访者能够更为顺畅地与自我本具的治愈力相联结,并且继续尝试将之呈现在眼前,创伤后成长所包含的积极的力量一次次得到确认和强化,这个过程帮助来访者收获了真实的成长。

5 结论

基于创伤后成长视角下的癌症患者心理创伤箱庭疗法咨询效果良好,同时, 箱庭疗法在此过程中表现出其独特的作用机制。

参考文献

[1]Cordova M J,Riba M B,Spiegel D S.Post-traumatic stress disorder and cancer

[J].Lancet Psychiatry,2017,4(4):330-338.

[2]Schnyder U,Cloitre M.Evidence Based Treatments for Trauma-Related Psychological Disorders[M].Switzerland:Springer International Publishing,2015.

[3]American Psychiatric Association.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.5th ed[M].Washington,DC:American Psychiatric Association Press,2013.

[4]Benjet C,Bromet E,Karam E G,et al.The epidemiology of traumatic event exposure worldwide:results from the World Mental Health Survey Consortium

[J].Psychological Medicine,2016,46(2):327-343.

[5]American Psychiatric Association.Diagnostic and statistical manual of mental disorders 4th edition,text revision(dsm-iv-tr)[M].Washington,DC: American Psychiatric Association Press,2000.

[6]Tomich P L,Helgeson V S.Posttraumatic growth following cancer:links to quality of life[J].Journal of Traumatic Stress,2012,25(5):567-573.

[7]Gurevich M,Devins G M,Rodin G M.Stress response syndromes and cancer: conceptual and assessment issues[J].Psychosomatics,2002,43(4): 259-281.

[8]Maria K.Dsm-5 trauma and stress-related disorders:implications for screening for cancer-related stress[J].Frontiers in psychiatry,2013,4(122): 122-122.

[9]Kangas M,Henry J L,Bryant R A.Posttraumatic stress disorder following cancer.A conceptual and empirical review[J].Clinical Psychology Review, 2002,22(4):499-524.

[10]Tedeschi R G,Calhoun L G.Posttraumatic growth:Conceptual foundations

and empirical evidence[J].Psychological Inquiry,2004,15:1-18.

[11]Campanella F,Palese A,Missier F D,et al.Long-term cognitive functioning and psychological well-being in surgically treated patients with low-grade glioma

[J].World Neurosurgery,2017,103:799.

[12]Wang X,Li J,Chen J,et al.Health-Related Quality of Life and Posttraumatic Growth in Low-Grade Gliomas in China:A Prospective Study

[J].World Neurosurgery,2017,111:24-31.

[13]Sawyer A,Ayers S,Field A P.Posttraumatic growth and adjustment among individuals with cancer or HIV/AIDS:a meta-analysis[J].Clinical Psychology Review,2010,30(4):436-447.

[14]Liu Z Z,Doege D,Thong M S Y,et al.The relationship between posttraumatic growth and health-related quality of life in adult cancer survivors: a systematic review[J].Journal of Affective Disorders,2020,276(1): 159-168.

[15]Forneris C A,Gartlehner G,Brownley K A,et al.Interventions to prevent post-traumatic stress disorder:a systematic review[J].American Journal of Preventive Medicine,2013,44(6):635-650.

[16]Birk J L,Sumner J A,Haerizadeh M,et al.Early interventions to prevent posttraumatic stress disorder symptoms in survivors of life-threatening medical events:a systematic review[J].Journal of Anxiety Disorders,2019,64: 24-39.

[17]Talwar S.Accessing traumatic memory through art making:an art therapy trauma protocol[J].Arts in Psychotherapy,2007,34(1):22-35.

[18]Prager L M,Shafiq S,Matsenko O,et al.Play therapy with children in crisis

[J].Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 1991,48(10):1043-1043.

[19]杨淑贞.创伤复原与疗愈历程之探索:以表达性艺术治疗为例[J].台 湾艺术治疗学刊,2010,2(1):73-85.

[20]Vasile,Cristian.An analysis of psychological trauma interventions[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences,2014,127:781-785.

[21]Chu Q,Wong C,Lu Q.Acculturation moderates the effects of expressive writing on post-traumatic stress symptoms among chinese american breast cancer survivors[J].International Journal of Behavioral Medicine,2019,26

(2):185-194.

[22]张日昇.箱庭疗法[M].北京:人民教育出版社,2006.

[23]Kosanke G C,Puls B,Feather J,et al.Minimizing intense relational dynamics to enhance safety:a thematic analysis of literature on sandtray work with adult trauma survivors[J].British Journal of Psychotherapy,2016,32

(4):502-516.

[24]Doyle K,Magor-Blatch L E.“Even adults need to play”:sandplay therapy with an adult survivor of childhood abuse[J].International Journal of Play Therapy,2017,26(1):12-22.

[25]张雯,张日昇.自我和谐、创伤经历和家庭环境对大学生强迫症状的影响[J].中国健康心理学杂志,2012,20(11):142-146.

[26]徐洁.丧亲青少年的哀伤与箱庭治疗[M].北京:社会科学文献出版 社,2011.

[27]张日昇.咨询心理学(第二版)[M].北京:人民教育出版社,2006.

[28]Mehnert A,Koch U.Prevalence of acute and post-traumatic stress disorder and comorbid mental disorders in breast cancer patients during primary cancer care:a prospective study[J].Psycho-oncology,2010,16(3):181- 188.

[29]王雪梅,刘娟,王倩,等.PTSD筛查量表——城市居民版(PCL-C)的 修订及在住院癌症患者中的初步应用[J].医学信息,2013,26(5): 62-63.

[30]Tedeschi R G,Calhoun L G.The Posttraumatic Growth Inventory:Measuring the positive legacy of trauma[J].Journal of Traumatic Stress,1996,9:

455-471.

[31]董璐,胡雁,徐国会,等.中文版创伤后成长量表应用于乳腺癌患者的信效度分析[J].护理学杂志,2013,28(22):21-23.

[32]陈顺森.箱庭疗法:摆出心世界[M].保定:河北大学出版社,2013.

[33]张日昇.箱庭疗法的心理临床[M].北京:北京师范大学出版社, 2016.

[34]Linley P A,Joseph S.Positive change following trauma and adversity:a review[J].J Trauma Stress,2010,17(1):11-21.

[35]Wen Z,Zhang R S,Haslam D R,et al.The effects of restricted group sandplay therapy on interpersonal issues of college students in china[J].Arts in Psychotherapy,2011,38(4):281-289.

[36]Freedle L R.Healing trauma through sand play therapy:A neuropsychological perspective[M]//B Turner.The Routledge International Handbook of Sandplay Therapy.NY:Routledge,2017:190-206.

[37]Allan J.Sandplay:A Psychotherapeutic Approach to the Psyche,Images of the Self:The Sandplay Therapy Process[J].Art Therapy,1986,3(1): 41-42.

[38]Chang H.A Case Study of Sandplay Therapy for Self-actualization of an Anxious Middle-aged Woman with Low Confidence[J].Korean Journal of Play Therapy,2009,12(1):79-102.

[39]Stewart L H,Chodorow J.Sandplay and Active Imagination[J].The San Francisco Jung Institute Library Journal,2000,18(3),41-49.

A Case Study of Sandplay Therapy for Cervical Cancer Patients with Psychological Trauma

—Based on a Post-traumatic Growth Perspective

Zheng Qing Zhang Risheng

Beijing Normal University, Beijing

Abstract: The purpose of this study was to develop an intervention approach of trauma therapy. A case study method was used to explore the process and effects of sandplay therapy for psychological trauma counseling from a post- traumatic growth perspective. A total of 20 sandplay sessions were conducted with a postoperative cervical cancer patient in recovery. After the counseling sessions, the clients score on the PCL-C decreased from 33 to 21, and the score on the PTGI increased from 24 to 67. The sandplay process went through four stages: presentation and preparation, introspection and resistance, regression and connection, and growth and integration. Meanwhile, an inductive analysis was conducted on the changes of thematic, character portraits and time clues of the sandplay works. The results showed that after receiving sandplay therapy, the client has developed from low level of post-traumatic growth to higher level of post-traumatic growth and the post-traumatic stress symptoms were relieved. In conclusion, the counseling was effective and sandplay therapy showed particular mechanisms in this process.

Key words: Psychological Trauma; Post-traumatic Growth; Cancer Patients; Sandplay Therapy