广东省文物保护单位空间格局及差异特征研究

2022-04-27王志华陈少沛

王志华,陈少沛

(1.南越王博物院,广东 广州 510030;2.广东财经大学公共管理学院,广东 广州 510320)

近10 a来,国内学者基于人文地理学的学科理论和方法开展历史文化遗产的空间分布模式和聚集特征的定量研究逐渐兴起。主要针对国家[1-2,3-6]、省[7-12]到城市[3]各个层面对文化遗产。所采用的分析方法包括核密度[13-14]、最近邻距离指数[15]、区位熵法[16-17]和皮尔森(Pearson)相关系数[9]等。其中,面向省级区域的研究中,相关学者们应用核密度、最近邻指数和皮尔森(Pearson)相关系数方法对江西[7]、湖北[8]、河南[9]和浙江省[10]的文物保护单位的时空分布特征和影响因素进行分析。

作为中华文明发源地之一[21],广东不仅是岭南文化的重要传承地,也是海上丝绸之路的发祥地和中国近代民族革命策源地,保存着极为丰厚的历史文化遗产资源。截至2019年,广东省共有国家级和省级历史文化名城23座,其中国家级8座、省级15座。此外,广东省境内分布着约2.5万处不可移动文物,其中国家重点文物保护单位130处,省级文物保护单位800多处。近几年来,广东省积极推动创新性文化文物保护利用,努力推进岭南文化、广东红色革命文化、海洋文化的创造性转化,将广东建设成为社会主义先进文化广为弘扬、文化和旅游深度融合的世界级文化旅游目的地。因此,研究广东省文物保护单位的时空分布格局,讨论其空间差异及形成背景和原因,从空间视角探索广东省文物保护单位所表现出的岭南文化空间结构特征及地域特点,对更好地保护和传承中华文化具有重要的研究价值。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域与数据来源

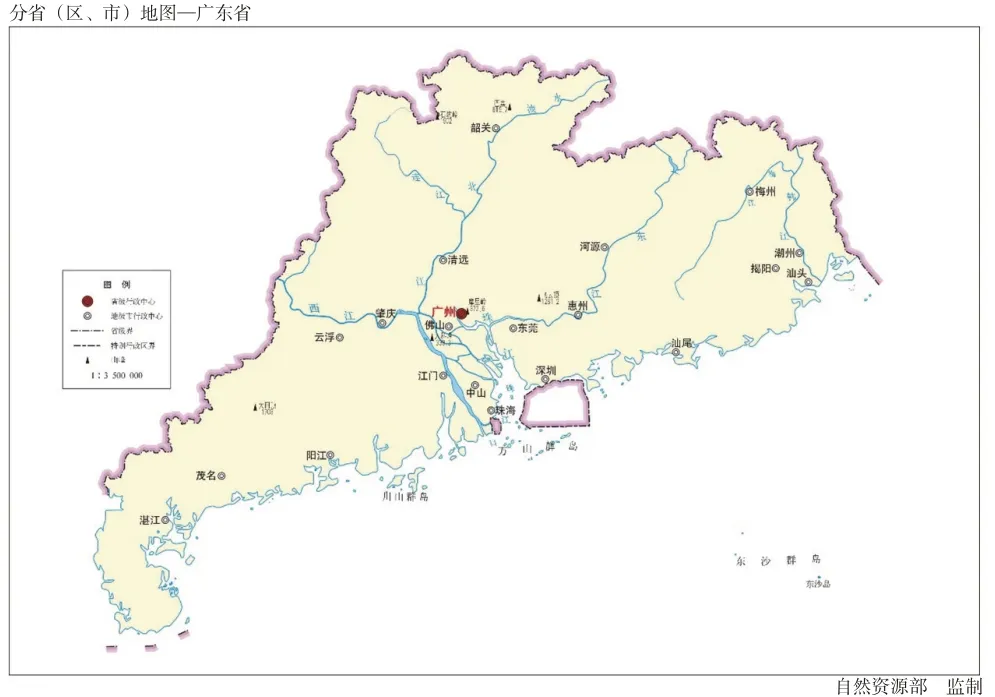

广东省的陆地行政区域面积约为18万m2,东部连接福建省,西部相邻广西省,北部邻接江西和湖南两省,南部濒临南海,中南部珠江出海口东西两侧分别与香港、澳门特别行政区接壤,西南部雷州半岛(湛江)与海南省相隔琼州海峡,沿海分布着759个岛屿(500 m2以上)。目前,广东省的行政辖区由21个地级市构成,共有122个县区(见图1)。广东省的国家及省级文物保护单位(共928处),包括名称、级别、类别和地址等属性数据来源于国家文物局公布的1~8批(1961—2019年)位于广东省境内的130处全国重点文物保护单位,以及广东省人民政府公布的1~9批(1978—2019年)省级文物保护单位目录。部分合并为一处的省级文物保护单位如果位于同一乡镇按1处处理,否则分开标记,最终获取798处省级文物保护单位。依据文物保护单位的名称及地址数据,应用百度坐标拾取系统获取其精确坐标值(WGS-84坐标系)。当文物保护单位无法通过名称进行精确坐标获取时,则根据地址进行人工位置检索,并确保精确到乡镇范围。

图1 研究区域(审图号:GS(2019)3333号)

1.2 研究方法

1.2.1 核密度方法

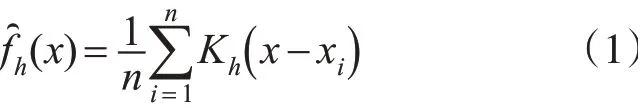

核密度分析主要用于计算点或线要素在其周围邻域中的密度,能直观反映离散测量值在连续区域内的分布情况。较为常用的核密度估计(kernel density es⁃timation)公式如下:

式中,n为样本点数;K为核函数;h>0是平滑系数,通常被称为带宽或窗口;(x-xi)为估值点x到观测点xi的距离。

1.2.2 最邻近距离法

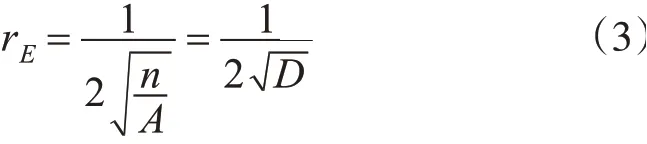

最邻近距离是表示点状要素在地理空间中相互邻近程度的一种地理指标[22]。探讨点状分布图的空间分布形态通常通过计算平均最邻近距离与理论最邻近距离(即随机分布时的理论值)的比值,即最邻近点指数(记为R)。计算最邻近点指数R的计算公式如下:

式中,r v为平均最邻近距离;r E为理论邻近距离;D为点状要素在特定区域内的密度。当R=1,表示随机分布形态;当R>1,趋于均匀分布形态;而当R<1,表现出聚集型分布形态。

式中,A为区域面积;n为观测点的数目。

2 结果与分析

2.1 文物保护单位

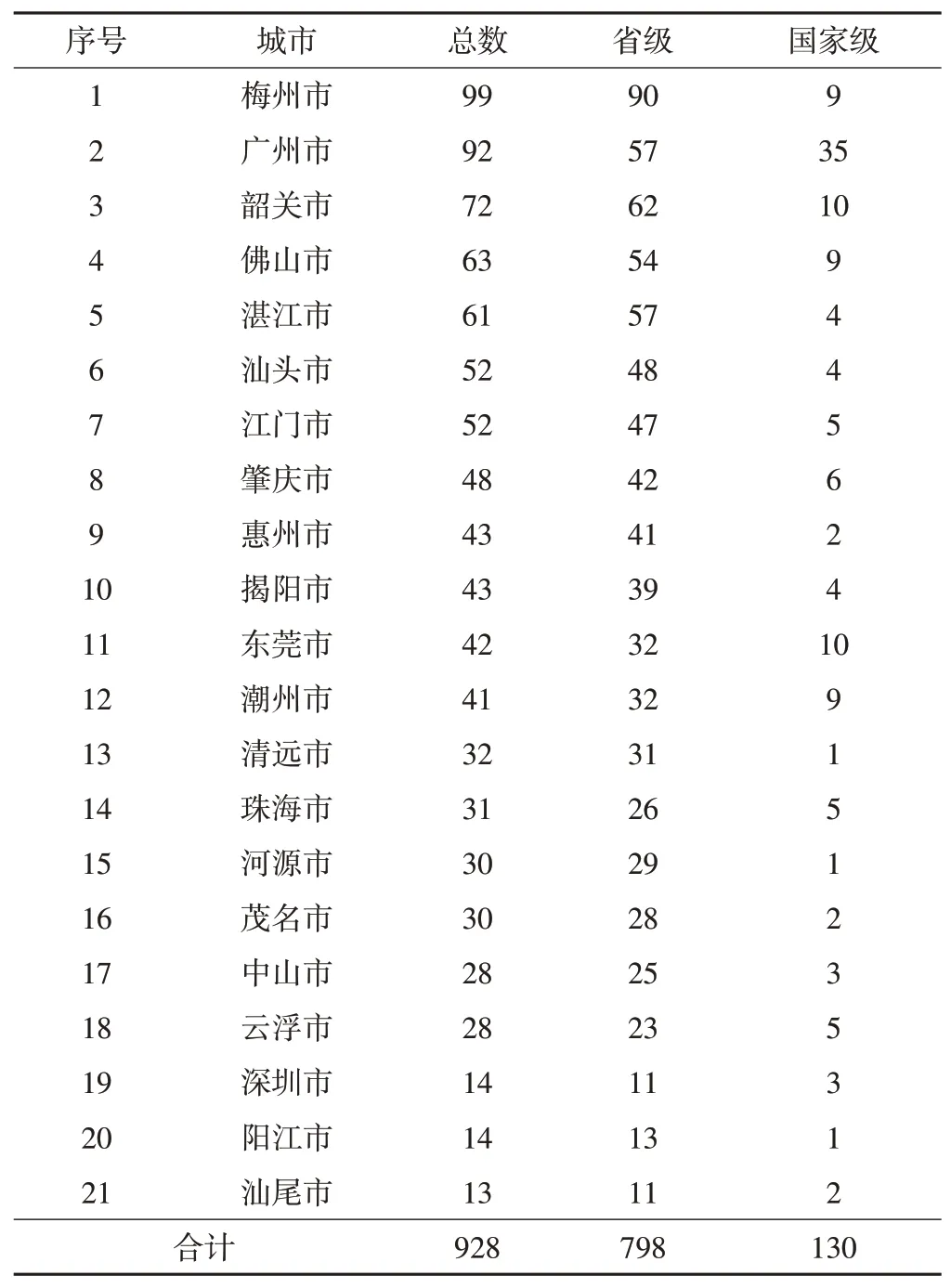

表1显示了广东省各地级市的文物保护单位数量,其中梅州市的数量最多(99处),比第二位的广州市(92处)略多,而深圳(14处)、阳江(14处)和汕尾(13处)的数量最少。从国家重点文物保护单位的数量来看,广州市最多(35处,约占全省的27%),并且明显高于梅州市(9处)。可见,广东省的国家和省级文物保护单位数量在各市域中的分布不均衡,尤其是国家重点文化保护单位的数量集中在广州及韶关、佛山、梅州、东莞和潮州市等城市(约占总量的63%)。从地域角度看,文物保护单位数量集中在4个广东主要地域文化的中心区,即广府文化(珠江三角洲)、潮汕文化(汕头、潮州、揭阳)、客家文化(梅州、韶关)、雷州文化(湛江)。

从1982年广州市入选第一批国家历史名城以来,广东已有8座国家历史文化名城,即广州、潮州、肇庆、佛山、梅州、湛江雷州市(县级市)、中山市和惠州市。省级历史文化名城有15座,包括茂名高州市、清远连州市和英德市、江门新会区和平海地区、河源佗城镇、汕尾碣石镇和海丰县、揭阳市老市区及其管辖的揭西县、韶关南雄市、云浮罗定市、肇庆德庆县、韶关市和东莞市。如表1所示,文物保护单位大部分分布在历史文化名城,尤其是国家重点文物保护单位的分布更为明显。显然,具有深厚历史文化积淀的城镇在一定程度上保留下更为丰富的文化遗产资源。

表1 广东省各市域的文物保护单位数量

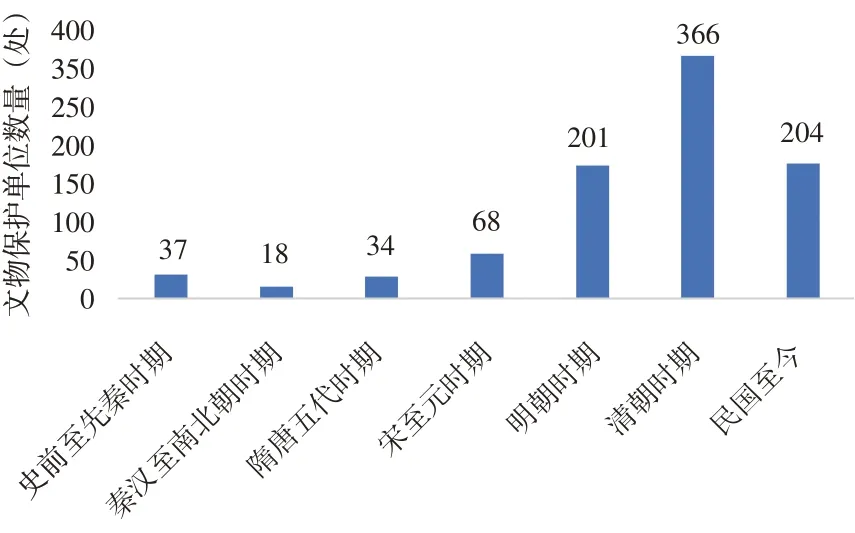

结合前人的研究基础[7]和广东历史沿革的特点,将广东省省级以上文物保护单位的年代划分为7个时期,即史前至先秦时期、秦汉至魏晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋元时期、明代时期、清代时期和民国以来时期。如图2显示,明、清及民国以来3个时期的文物保护单位数量共有771处,占总数量的83%。秦汉至魏晋南北朝时期的文物保护单位数量最少,从隋唐五代时期开始逐步增加,到了清朝时期到达最高峰,这与岭南文化发展至清代达到高峰时期刚好吻合。史前至先秦时期共有37处,其中旧石器时代的有7处,新石器时代有25处,占86%。旧石器时代的文物保护单位主要分布在粤北、粤西南,并集中在韶关、肇庆、清远、云浮、阳江等5个城市;而新石器时代的文物保护单位主要集中在韶关、肇庆、河源、清远、东莞、佛山、珠海、湛江等8个城市。由此可见,史前时期广东古文明起源于北江东岸,即现在的粤北韶关市曲江县(马坝人遗址),随后逐渐向山地西南迁徙,以及由东南迁入珠江三角洲及粤东潮汕地区。先秦时期,由于中原文化影响区域最南只达江淮地区,因此史前至先秦时期人口迁移属于一种自然发展过程,岭南地区以本土文化为主,社会经济发展相对中原缓慢。秦汉至南北朝时期的文物保护单位数量共18处(秦汉时期有17处,南北朝仅有1处),其中广州市的数量最多,共有6处。而明、清及民国以来3个时期的文物保护单位数量激增到771处,占总数量的83%。

图2 广东省各年代的文物保护单位数量

由此可见,广东省各年代的文物保护单位数量变化在一定程度反映了岭南地区社会经济的历史发展过程。自秦始王统一岭南之后,南征军队驻守岭南,并设立南海、桂林、象郡三郡,开始修筑道路、修建关城,广东人口逐渐增多。后期赵佗建立南越国到汉高祖、汉武帝再次统一岭南,使得岭南地区在秦汉时期民族进一步融合,文化经济有了较快的发展,并以广州(番禺)地区最为繁荣。而后魏晋南北朝,政权割据,外族入侵,战火纷乱,岭南地区的社会、经济和文化发展再次受到影响而减缓。但从隋唐时期开始又逐步恢复并持续发展。尤其在唐宋以后,北方连年战乱,国家都城向南向东迁移,经济中心也逐渐南移,两宋时期,经济中心基本转移到了长江三角洲和福建、广东沿海地区。到了明清时期,中国的手工业商品经济和对外海上贸易迅速发展,而广州却作为唯一的通商港口,推动了岭南地区的社会经济和文化发展到达了顶峰。

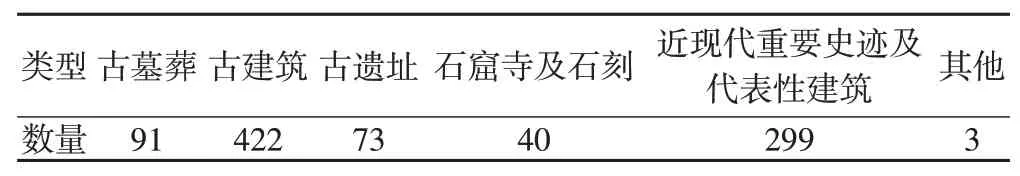

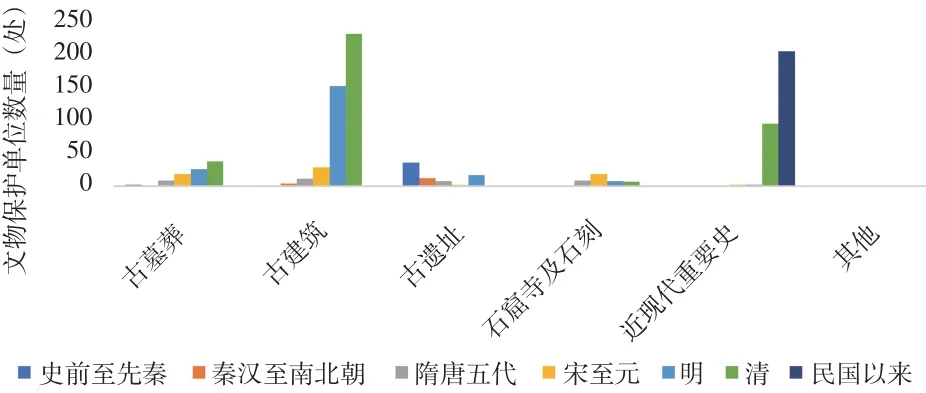

根据我国文物保护单位的类型划分,广东省的古墓葬、古建筑、古遗址、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑及其他共6类的文物保护单位数量如表2所示。广东省各类型文物保护单位数量中,古建筑的数量最多(达422处),其次是近现代重要史迹及代表性建筑(299处),2个类型的数量约占总量的78%。其他类型的文物保护单位数量大小依次是古墓葬、古遗址、石窟寺及石刻和其他。如图3所示,广东省文物保护单位的类型集中在明清时期的古建筑和清至民国以来的近现代重要史迹及代表性建筑,主要原因是明清时期广东地区的文化经济飞跃发展,尤其是海上贸易的繁荣推动了当地生产力的提升,社会富足必定大兴土木,从而留下了大量古建筑。此外,韶关、梅州等城市受到的战争侵扰较少,又是中国近现代革命根据地之一,在某种程度上也保持了社会稳定性,大量古建筑得以保存。

表2 广东省各类型的文物保护单位数量

图3 各年代的文物保护单位数量及类型

2.2 文物保护单位分布的时空演变特征

广东省地处中国大陆沿海丘陵地带,境内河网相对密集,主要河系包括珠江水系(包括西江、东江、北江和三角洲水系)、粤东的韩江、榕江、练江、螺河和黄岗河水系以及粤西的漠阳江、鉴江、九洲江和南渡河等独流入海河流水系等。与世界大多数古代文明相似,河流和海洋是广东古代文明的发祥地。广东省史前至先秦时期的文物保护单位主要分布在珠江的西江、北江和东江流域以及珠江出海口,而粤东榕江、粤西漠阳江流域只有零散分布。秦汉时期随着中原汉文化影响逐步从北向南渗透,这个时期文物保护单位集中分布在北部韶关地区,其他地区的分布相对分散;而隋唐五代时期的文化保护单位呈现在广州境内的珠江及其西江和北江流域的聚集分布特征。广东以其优越的地理环境和传统的外贸优势,到唐代广州港成为海上交通的主要通道,推动陆地内江航运和沿江地区的经济社会的快速发展。到宋元时期,文物保护单位除了集中分布在珠江流域外,一个明显空间聚集特征是粤东的潮汕平原(汕头、揭阳和潮州)和粤西雷州半岛。中原汉文化除了经北江、大庾岭传入岭南,韩江水系和福建沿海也是重要通道。福建地区毗邻经济文化发达的江浙沿江沿海地区,福建移民经沿海和韩江水系向岭南迁移,宋元时期开始与当地土著融合发展形成“潮汕文化”。南宋时期,大量官民从福建、潮州等地沿海岸线迁入雷州半岛,人口渐增,赤坎埠(雷州文化)开始形成。可见,随着中国经济中心在两宋时期完成南移,东部潮汕地区和西部雷州半岛在海洋贸易推动下,经济社会开始快速发展起来。从明代至民国时期,以珠江三角洲中心区(广州、佛山、东莞和中山市)的文物保护单位的空间分布呈现连片聚集特征。同时,潮汕地区和雷州半岛东部沿海呈现出密集分布的特征。此外,地处闽粤赣三省交界的梅州市保存了这个时期的大量文物保护单位。自秦朝统一岭南之后,中原汉人开始进入梅州,唐宋时期又出现大规模的人口迁入,到了明清时期梅州地区的人口增长加速,反映在文物保护单位的时空分布特征是沿着梅江、溯江流域向外扩展。到了明清时期,广东的外向型手工业和海上贸易发展迅速,在清代中叶发展到峰期,此时的广东省经济实力已进入全国先进行列。在中国近代史上,广东成为中国近代思想家的摇篮以及重大革命运动的策源地,广州市和闽粤赣边区域性中心城市梅州市保存大量近现代重要史迹及代表性建筑(分别为49处和47处,占全省近现代重要史迹及代表性建筑总数量的32%)。由此可见,广东省在明清至民国以来的历史进程中创造了辉煌璀璨的文化,留下了大量优秀的文化遗产资源。

2.3 文物保护单位空间分布特征

2.3.1 核密度分布特征分析

通过ArcGIS10.2平台的核密度空间分析模型,对广东省国家和省级文物保护单位核密度分布进行分析,结果显示广州市的文物保护单位核密度值最高,其周边的佛山、东莞和中山市等城市也有较高的核密度值,形成连片的高密度区。以广州为中心的珠三角核心区自秦汉以来是岭南地区的文化、经济和政治中心以及全国对外海洋贸易的主港口,丰厚的经济物质基础和多元的文化交流创造了丰富多彩的历史文化遗产。而潮汕地区的揭阳、潮州和汕头也形成仅次于珠三角地区的文物保护单位高密度区。潮汕平原南临海洋以及境内的韩江、榕江和练江流域孕育了岭南最好最肥沃的土地,丰富的水资源和深厚的中原汉文化基础,经过历史沉淀,形成了颇为丰厚的潮汕文化。此外,西部的雷州市和肇庆市的端州区均有较高的核密度区,但范围及聚集程度都不及珠三角和潮汕平原。北部的韶关市和东部的梅州市虽然都有较大数量的文物保护单位,但其聚集程度对比珠三角和潮汕平原要弱得多。主要原因是受到广东地势北高南低,北部以山地为主,南部以丘陵、台地和平原为主的地貌条件的影响,文物保护单位空间分布格局呈现出沿海平原地区聚集特征越来越显著,在北部山地的韶关地区和原中央苏区、革命老区的东部山地梅州市则较为分散的特征。广东省平原主要有珠江三角洲平原、潮汕平原以及高要、清远、杨村和惠阳等较小面积的冲积平原。因此,广东省文物保护单位主要分布在中部和东南部沿海平面(即珠江三角洲平原和潮汕平原)以及北部和东部山脉之间的谷地和盆地。

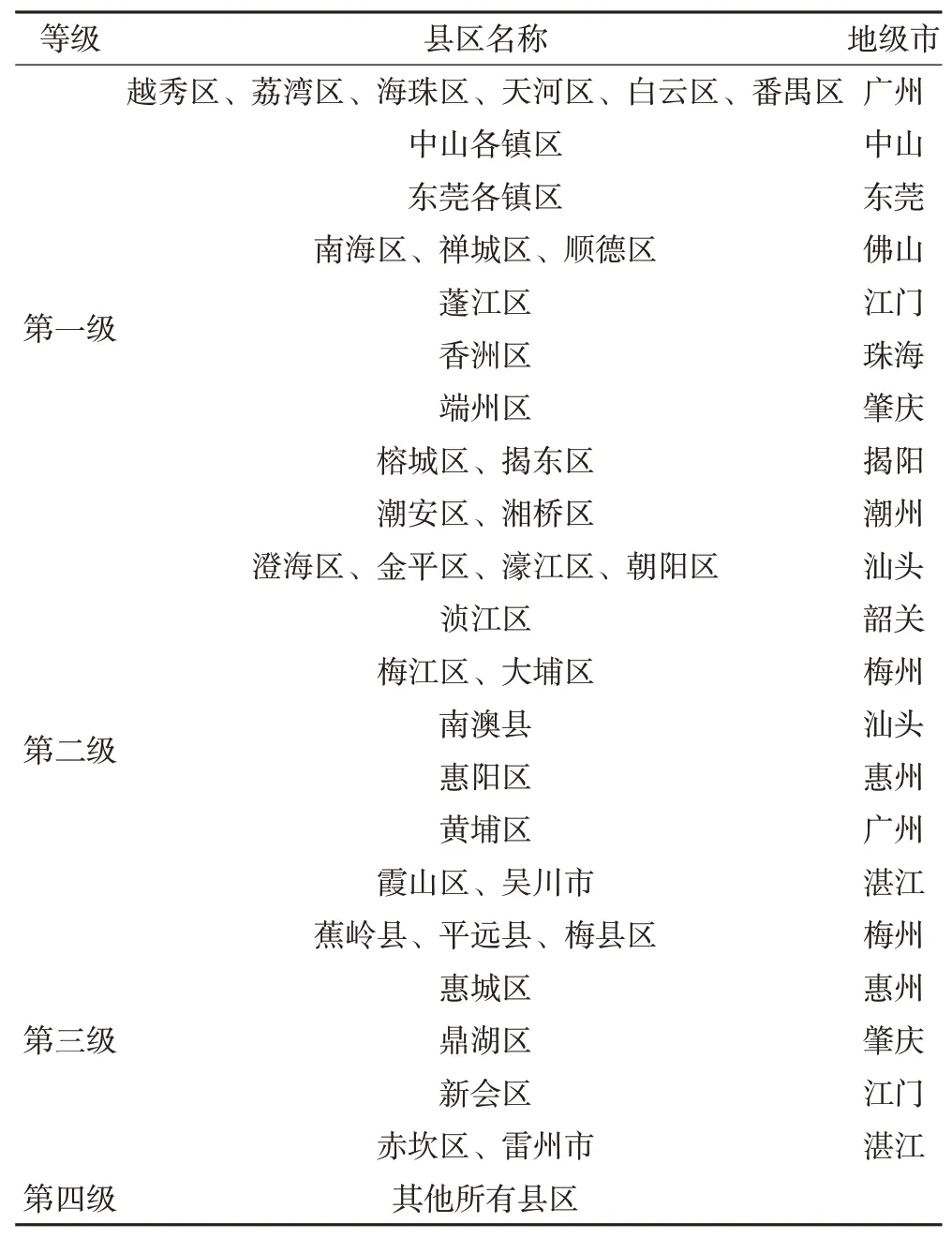

基于文物保护单位的核密度分布,进一步以县区为地域尺度进行分区统计分析。分区统计分析结果显示了广东各县区文物保护单位的核密度值高低状况,可见珠三角和潮汕地区的县区明显高于其他县区,而且基本连接成片。根据分区统计分析结果,应用自然断法对各县区的文物保护单位核密度值进行划分,共分为4个等级,如表3所示。

表3 各县区的文物保护单位核密度等级划分

2.3.2 空间凝聚特征分析

应用ArcGIS10.2软件平台的最邻近距离分析模型,进一步对各地级市的行政区域内的国家重点文物保护单位和省级文物单位(每个文物保护单位被抽象为区域中的一个点状要素)的邻近距离(near distance,ND)进行计算,并基于各地级市行政区域的面积(A)和文物单位数量获取区域的文物保护单位密度值(D),进而应用公式(2)测算各地级市的文物保护单位在地理空间分布的最邻近点指数R,以此分析各地级市的文物保护单位的空间凝聚特征。结果显示除了珠海市是均匀型空间结构类型外,其他地级市的文物保护单位的空间凝聚特征呈现出聚集型空间结构类型(见表4)。在此基础上,通过平均最邻近距离分析,获得广东省的国家和省级文物保护单位的平均观测距离为4.301 7 km,预期平均距离为9.395 1 km,最邻近比率为0.457 868,z得分为-31.594 368,p值为0.000 000,呈现出显著的空间聚集特征。

表4 各地级市的文物保护单位的空间凝聚特征

3 结语

以广东省928处国家及省级文物保护单位为分析对象,在地理信息系统技术的支撑下,采用核密度、最邻近距离和分区统计方法对文物保护单位的统计特征、时空分布特征、区域差异特征进行定量分析,重点研究文物保护单位的时空分布格局和区域差异特征的形成背景与原因,从空间视角探索文物保护单位所表现出的岭南地区的历史文化空间结构及地域特点。然而,目前所涉及文化遗产只限于文物保护单位,而且只包含广东省境内的国家重点文物保护单位和省级文物保护单位,虽然数据没有覆盖全部文化遗产资源,但通过对这些文物保护单位的时空分布格局和区域差异特征及形成背景的深入分析,能够在地理空间视域下了解到文物保护单位所表现出的岭南文化的空间结构特征及地域特点。在未来的研究工作中,进一步将非物质文化遗产等其他文化遗产资源纳入到研究中,将有助于更深入地了解和掌握岭南文化的历史演化进程及特征,更好地服务于中华文化的保护和传承。