孙吴陵墓制度新探

2022-04-27付龙腾

付龙腾

(山东大学历史文化学院 山东济南 250100)

内容提要:孙吴陵墓主要分布在五个地点,包括长江下游的江苏苏州虎丘、南京上坊和安徽马鞍山采石,以及长江中游的湖北鄂州、武汉。下游与中游地区在陵墓制度上存在不同的特征。下游墓区内,从受制于汉魏制度到自成体系,宗室墓与非宗室墓之间产生了相对清晰的等级区分;随葬品则以世俗化、思想内涵杂糅为特点,同时也有通过“复古”来加强礼制建设的迹象。中游墓区内,对下游的等级体系僭越明显,在随葬品方面使用青瓷院落作为宗室礼制标识,又由于中上层文化的断裂产生了独具地方特色的新兴镇墓组合。中、下游陵墓区对立的历史根源主要在于陵墓制度受政治和军事因素的双重影响。

军事与礼制是封建政权生存发展之两端,因此才有“国之大事,在祀与戎”一说。军事手段是世俗权力的保障力量,礼制建设是等级秩序的理论基石。孙吴政权以武立国,内征山越,外抗魏、蜀,在军事方面用力颇多。相比之下,文献所载孙吴礼制建设实在乏善可陈,郊祀、宗庙等方面均是如此。传世文献对此多有体现。《宋书·礼志三》载,何承天曰:“案权建号继天,而郊享有阙,固非也。末年虽一南郊,而遂无北郊之礼。环氏《吴纪》:‘权思崇严父配天之义,追上父坚尊号为吴始祖。’如此说,则权末年所郊,坚配天也。权卒后,三嗣主终吴世不郊祀,则权不享配帝之礼矣。”[1]又《宋书·五行志四》载,“亮即位四年,乃立权庙,又终吴世,不上祖宗之号,不修严父之礼,昭穆之数有阙。亮及休、晧又并废二郊,不秩群神。此简宗庙,不祭祀之罚也”[2]。然而孙吴雄踞于江东半世纪有余,岂会在礼制方面毫无建树,至少应该有过构建礼制的尝试,形成一些尚在发育中的制度。这些动态性的细节很少在传世文献中得到体现。但通过观察遗留至今的物质文化遗存,我们或许能对这些内容进行一定程度的复原。本文即以孙吴时期的陵墓为研究对象,探讨与之相关的制度细节,以期为孙吴礼制的考察提供一个新的切入点。论断不当之处,敬祈方家指正。

在正文开始前,这里先就本文对考古发现“陵墓”材料的选取范围与研究路径作简要界定。陵墓制度研究所关注的核心材料自然是帝王墓。但是,迄今所发现的孙吴墓葬中,墓主可完全明确的帝王墓数量极少,重点墓葬的墓主争议又比较大。面对这一实际情况,本文广泛参考大中型墓葬资料进行类型学研究,从中归纳的等级最高墓葬所具有的、其他等级墓葬不见或少见的“制度性规律”,基本就属于陵墓制度内涵的组成部分。这应是目前较为可行的研究方案,本文的相关研究即循此思路展开。

一、主要陵墓区及其成因

有学者概括孙吴墓葬的集中分布区是曾作为孙吴首都的南京和鄂州的两个区域,两个区域内都各自包括两个集中地点:南京地区一是今南京上坊一带,一是今南京附近的安徽马鞍山采石一带;鄂州地区一是今湖北省鄂州市,一是今鄂州附近的武汉市[3]。除上述地点外,在江苏苏州也发现不少高等级吴墓,只是由于发掘年代较早,很多墓葬缺乏详细资料。但就现有材料看,这些墓葬级别当与孙吴宗室相当,在研究孙吴陵寝制度时,理应也将这一区域考察在内。下面拟对几处陵墓区的分布与历史成因作简要探讨。

首先来看苏州地区。苏州的大型吴墓集中分布于姑苏区虎丘路、北环快速路西侧一带(图一)。主要包括半塘高邮墩三国墓[4],黑松林墓群M3、M4、M6、M7、M8[5],虎丘路新村墓群M1、M2、M5、M8[6]等。由于虎丘路新村墓群 M5 内出有“吴侯”字样的铭文砖,该墓地极有可能就是吴侯家族墓地。如此一来,作为墓地中规模最大、年代在孙吴早期的M1,其墓主很有可能是被曹魏册封为吴侯的孙策。其他几座墓葬缺乏判断墓主身份的直接材料,但据墓葬规模、形制、随葬品推测,至少高邮墩三国墓、黑松林墓群M4墓主的身份当在列侯左右,甚至更高。因此,苏州的虎丘路一带可视为孙吴时期重要贵族陵墓区之一。江东是孙氏发迹之地,吴郡则是江东之重镇。今苏州市汉末为吴县,即吴郡治所所在。孙吴建国以后,孙绍、孙英、孙基等宗室先后承袭吴侯爵,今苏州地区即属吴侯封国。由此,苏州地区在孙吴建国前后均有较高的政治地位,是为这一地区贵族陵墓集中分布之原因所在。

图一// 苏州地区孙吴陵墓分布示意图

安徽马鞍山采石一带相关考古发现包括独家墩三国早期墓[7]、宋山吴墓[8],还有左大司马朱然墓[9]及其家族成员墓[10]等。独家墩墓全长在9米左右,形制为汉代常见的横前堂双后室结构,是目前所知最早葬入采石地区的大中型墓葬。宋山吴墓曾被有的学者认定为孙休的定陵[11],但证据不足;保守推测墓主身份与宗王级别相当应大致无误。墓主较为明确的是朱然墓,墓主身份为重要军事将领。由此可见,采石区墓葬的墓主有宗室、军事将领等重要成员,当为经过规划的重要陵墓区。值得说明的是新近发现的天子坟吴墓,位于采石墓区东南20千米左右(图二),目前看来很有可能是孙休的定陵[12]。下文将会提到该墓在制度上呈现了诸多新动向,我们可以认为孙吴晚期陵墓制度有意创新,这可能也是其有意与采石陵区相隔开来的原因。马鞍山采石一带于两汉时期不算起眼,在孙吴时期亦无独立建制,故在政治区位上无优势可言。然而采石一带的牛渚圻是当时军事重镇之一,对都城之安危举足轻重。孙吴政权在此处设置陵区,应该是出于对其军事地位的考虑,不妨视之为拱卫建业的举措。

图二// 当涂天子坟位置示意图

南京上坊一带所发现的孙吴高等级墓葬主要包括中下村大墓[13]、棱角山天册元年(275年)墓[14]、沙石岗天册元年墓[15]、陈家山凤凰元年(272年)墓[16]等。中下村大墓规模远超其他同期墓葬,墓葬形制、随葬品也独具个性,墓主身份问题自然引起了学界关注。贺云翱考证墓主为权臣孙峻[17],王志高考证墓主为孙皓时期的宗王[18]。虽然墓主身份尚无定论,但该墓之形制与随葬品,很有可能就与孙吴末期帝陵制度相符(容后文详述)。棱角山、沙石岗两地所见天册元年墓,墓砖均模印有“天册元年七月十八日兒侯师李横作甓”“天册元年七月”“兒侯”等文字[19]。有学者考证“兒”即“倪”,墓地近旁有六朝时期倪氏所筑倪塘,或与之有关[20]。陈家山凤凰元年墓的墓制因墓葬被破坏而难以获知,但墓内所出魂瓶装饰有龟趺座圭形碑,上有“长沙太守”铭文,由此可知墓主身份。有学者推测上坊一带是孙皓时期经过规划的一个陵区,其核心或许就是规划之中的孙皓之陵[21],其说可从。上坊墓区位于当时都城建业之南郊,而临近都城设置陵区可视为封建王朝惯例,其成因自然可归结为政治因素。

鄂州高等级吴墓集中分布于西山—少祖山—洋澜湖一带,主要有鄂钢饮料厂M1[22]和临近的 孙 将 军 墓(鄂 城 M2081)[23],鄂 城 M1002、M2113、M2162、M2169、M2215、M5013、M5014[24],以及鄂州塘角头 M2、M4[25]等。鄂钢饮料厂 M1所出铜弩机有“将军孙邻弩一张”铭文,据此基本可认为墓主为宗室成员、夏口沔中督、都乡侯孙邻。孙将军墓的得名在于墓内所出青瓷院落刻有“孙将军门口也”,考虑其与鄂钢饮料厂M1距离较近,二者当有关联,发掘者推测该墓墓主为孙邻之子武昌督、平荆州事孙述。其他墓葬的墓主身份尚难以确定,但墓葬规模和形制均与鄂钢饮料厂或孙将军墓接近,级别或与之相当。因此鄂州一带当为包括宗室墓地在内的重要陵墓区。鄂州一带属于古武昌地区,曾为孙吴早期都城所在,迁都之后太子、皇子及尚书九官仍在此地;更应注意的是,武昌长期为孙吴军事重镇,加之该区出有曾出镇武昌的孙邻之墓,军事因素对本墓区的形成比较重要。

武汉地区也发现不少规模较大的多室墓,如武昌莲溪寺墓[26]、江夏流芳孙吴墓[27]、黄陂滠口孙吴墓[28]等。有学者推测后两者均为孙吴宗室墓,其中流芳吴墓的墓主为孙皎或孙承,滠口吴墓的墓主为降魏后被封为“吴侯”的孙壹[29]。值得注意的是,任家湾吴墓的墓主为道士郑丑[30],武昌莲溪寺吴墓墓主为校尉彭卢,二者的墓葬形制与上述宗室墓差别不大。这提示我们,至少长江中游吴墓的等级体系还需要经过更细致的讨论。武汉地区在孙吴时期属荆州之夏口,“为吴之要害,吴常以重兵镇之”[31]。该区目前所发现墓葬虽分布较为分散,但一定数量大中型墓葬的出现,当与其军事地位有关。

概言之,受政治、军事等不同因素影响,孙吴时期在长江下游地区的苏州虎丘、南京上坊、马鞍山采石,以及长江中游地区的鄂州、武汉等地,形成了几处重要陵墓分布区。

二、对墓葬形制的分析

参考墓葬规模,可将上文所提及主要陵墓区内的孙吴墓葬分为以下几个等级:第一等级为墓室全长在20米以上的特大型墓;第二等级为墓室全长在10~20米的大型墓;第三等级为墓室全长在7~10米的中型墓;第四等级为墓室全长在7米以下的小型墓。其中,第一等级至第三等级墓葬是本文的主要考察对象。但各等级所对应的墓主身份,还需结合墓葬形制进行详细讨论。

墓葬形制方面,本文依据墓室数量的多少,将孙吴大中型墓葬分为A、B、C三个类型。

A型:主体为前后室墓,另附有耳室。根据耳室的位置和数量,可分为Aa、Ab、Ac三个亚型。

Aa型,前室、后室两侧均附耳室。主要有特大型墓中下村吴墓[32](图三︰2),中型墓鄂城M2169[33]、鄂城M2162[34]。

Ab型,仅前室两侧对称分布有耳室,两侧耳室与前室垂直,即很多考古文献所述“十”字形墓葬形制。属于此型的墓例较多,包括大型墓虎丘路新村M1[35](图三︰3)、当涂天子坟吴墓[36]、江夏流芳吴墓[37]、黄陂滠口吴墓[38],中型墓孙将军墓[39]、鄂城 M5013 和 M5014[40]、莲溪寺吴墓[41]、任家湾吴墓[42]。

Ac型,仅前室两侧对称分布有耳室,两侧耳室与前室平行。目前见有宋山吴墓(图三︰4)、鄂钢饮料厂M1两例,均为大型墓。

B型:横前堂,并列双后室墓。主要包括大型墓黑松林 M4[43],中型墓高邮墩三国墓[44]、独家墩三国墓[45](图三︰1)。

C型:前后室墓,无附耳室,有的在前室附1—2个面积在1平方米以内、高度在0.6米左右的小龛。根据前后室之间的连接方式,可分为Ca、Cb两个亚型。

Ca型,前后室之间有短过道相连接。墓例有朱然墓[46](图三︰5)、虎丘路新村 M2[47]、鄂城M1002[48]等,均为中型墓。

Cb型,前后室之间有较长的过道相连接。主要包括沙石岗天册元年墓[49]、棱角山天册元年墓[50]、朱然家族墓[51](图三︰6)、鄂城 M2113[52]、鄂城M2215[53]、鄂州塘角头M4[54],均为中型墓。

图三// 孙吴大中型墓墓葬形制图

粗略看来,墓葬规模与墓葬形制对应规律不明显,似乎不同等级之间墓葬形制多可混用。但若将时间、区位两大维度同时考虑在内(表一),就能对孙吴陵墓的等级体系有更清晰的认知。

表一// 孙吴大中型墓葬年代、区位与等级、形制的对应关系

孙权占据江东的东汉末年至孙吴早期,苏州虎丘一带所发现墓葬数量较多。表中所总结的还只是已发表资料的墓葬,黑松林墓地、新村墓地都还有几座未发表详细资料的墓例,因此虎丘一带该时段的大中型墓葬远多于其他几区。虎丘一带的大型吴墓见有Ab型、B型、Ca型,中型墓则见B型一例。B型横前堂双后室是东汉墓葬的典型墓制,可见这一时期的大中型墓葬对东汉制度有较多继承。Ab型、Ca型是后来孙吴大中型墓葬的主流,在本时段的虎丘墓区内均已出现。并且Ab型墓葬的规模大于Ca型,似乎已经透露出以耳室数量区分等级的迹象。上文已述,形制为Ab型的新村M1,墓主很有可能是吴侯孙策。这样,Ab型当是代表了孙吴统治集团的最高等级形制。中原地区的汉魏墓葬中也有形制为Ab型的墓例,如河南偃师杏园M6[55]和洛阳正始八年(247年)墓[56]等,其等级明显低于后室为正方形的西高穴M2、西朱村M1、曹休墓等。自兴平二年(195年)孙策实际控制江东地区,到延康二年(220年)曹丕称帝,名义上刘氏还是天下共主,孙氏集团自然也要奉汉室为正朔。曹丕称帝之后,孙吴建国条件尚未成熟,孙氏选择向曹魏称藩。因此,在墓葬形制上,孙吴大中型墓葬深受汉制影响,并在一定程度上受到曹魏制度约束。

孙吴中晚期,大中型墓葬基本延续了上一阶段所形成的制度,同时在上坊、采石陵墓区内形成了比较清晰的等级体系。10~20米的墓葬规模往往与Ab型墓形匹配,并且被严格限制,基本可以认为是孙吴宗室成员中地位较高者的专有葬制,甚至不排除帝陵也采用这一墓形的可能性。宋山吴墓一度被推测为定陵,保守估计墓主应为孙吴宗王一级。根据文献所记地望,新近发现的天子坟吴墓为定陵的可能性更大。孙休魂归何处的疑云仍未消散,但这些材料至少可说明当时建业附近墓葬规模、墓葬形制与墓主身份的对应规律。大量墓葬只能采用10米以下的墓葬规模(8米左右最常见),配合以前后室结构。朱然官居左大司马,但其墓室居然只是长8.7米。棱角山天册元年墓,砖铭内容有“兒侯”,墓主身份或为列侯,其墓室长也不过9.5米,墓葬形制上勉强在前室右侧设置一狭窄耳室略具其意。除上坊一带外,南京附近发现有数量众多的墓室长度在7~10米的孙吴墓葬,墓葬结构基本均为单纯前后室,唯有北郊郭家山M7[57]前室两侧附有狭窄耳室,为少数特例。

本时段还有一座墓葬规模远大于其他墓葬,并且在形制上采用于下游地区少见的Aa型,即上坊中下村大墓。关于墓主身份问题,目前有权臣孙峻[58]和孙皓时期宗王[59]两种观点。暂且不论墓主具体身份,笔者认为中下村所代表的有可能是孙吴末期的帝陵制度。通过上文分析,不难看出孙皓在位以前的大部分时间,孙吴最高等级陵墓的形制基本都是Ab型,而这种形制很有可能是受到曹魏制度约束的。孙皓后期的中下村大墓,在后室增加了两个耳室,后室的形状也更加接近正方形,这几乎是复制了可能是曹操高陵的西高穴M2的墓葬形制。孙皓执政期间,孙吴国力大为衰落。但志大才疏的孙皓对此似乎没有太清楚的认知,甚至还轻信谶语有北伐的尝试。虽然北伐的闹剧不了了之,但孙皓的理政思路由此也可窥之一二。在这种情况下,盛行“厚葬”的孙吴晚期并没有像同时代的西晋一样对陵墓形制进行简化,而是直接采纳曹魏最高等级陵墓制度,这背后当有一定的政治意图。孙皓降晋,死后葬于洛阳,最终没有机会修建此等规模的陵墓。但墓主身份显赫的中下村吴墓,提前将这种制度付诸实践,使得孙吴陵墓形制在末期可能存在的变动呈现在了我们面前。除此之外,在上文所述墓区范围内,特大型、大型墓葬在墓内设施方面,也形成了一些相对固定的风尚,用以彰显自身葬制的特殊性。尤为突出的表现在石质设施的使用上,包括覆顶石、石门、牛首石灯台、石棺床等。

虽然制度不甚完善,但下游墓区内仍存在相对清晰的等级体系。若比照这一体系,长江中游的鄂州、武汉两区内存在较多“僭越”现象。在墓葬规模与形制的组合方面,下游二区被严格限制的特大型形制常被中游二区的大型、中型墓葬使用,说明墓葬形制的等级规定在中游二区没有被严格执行。进一步,将中、下游陵墓区内墓主身份较为明确的墓葬进行对比,就更能说明问题。墓主被推测为武昌督孙述的鄂城M2081墓室全长8.5米;墓主为校尉彭卢的武昌莲溪寺吴墓墓室全长8.46米;任家湾吴墓墓主为道士郑丑,墓室通长7.15米。这些墓主的身份虽远不及朱然,应该也不如棱角山天册元年墓墓主“兒侯”,但其墓葬规模却与后二者接近,甚至墓葬形制较这二墓还更为复杂。不过中游二区内墓葬“僭越”之力度也不能过分高估,毕竟下游特大型、大型墓内所见的石门、石棺床、兽首石雕等于中游墓葬内尚未见到。可见,所谓“僭越”尚在可控范围之内。

三、对随葬品的分析

理论上,随葬品的制度内涵可以表现在空间配置与组合两个方面。但是由于绝大多数吴墓都曾被盗掘,空间配置方面的研究暂时不具备展开的条件。不过单就随葬品组合来看,也已经能在很大程度上反映礼制建设的若干趋势。

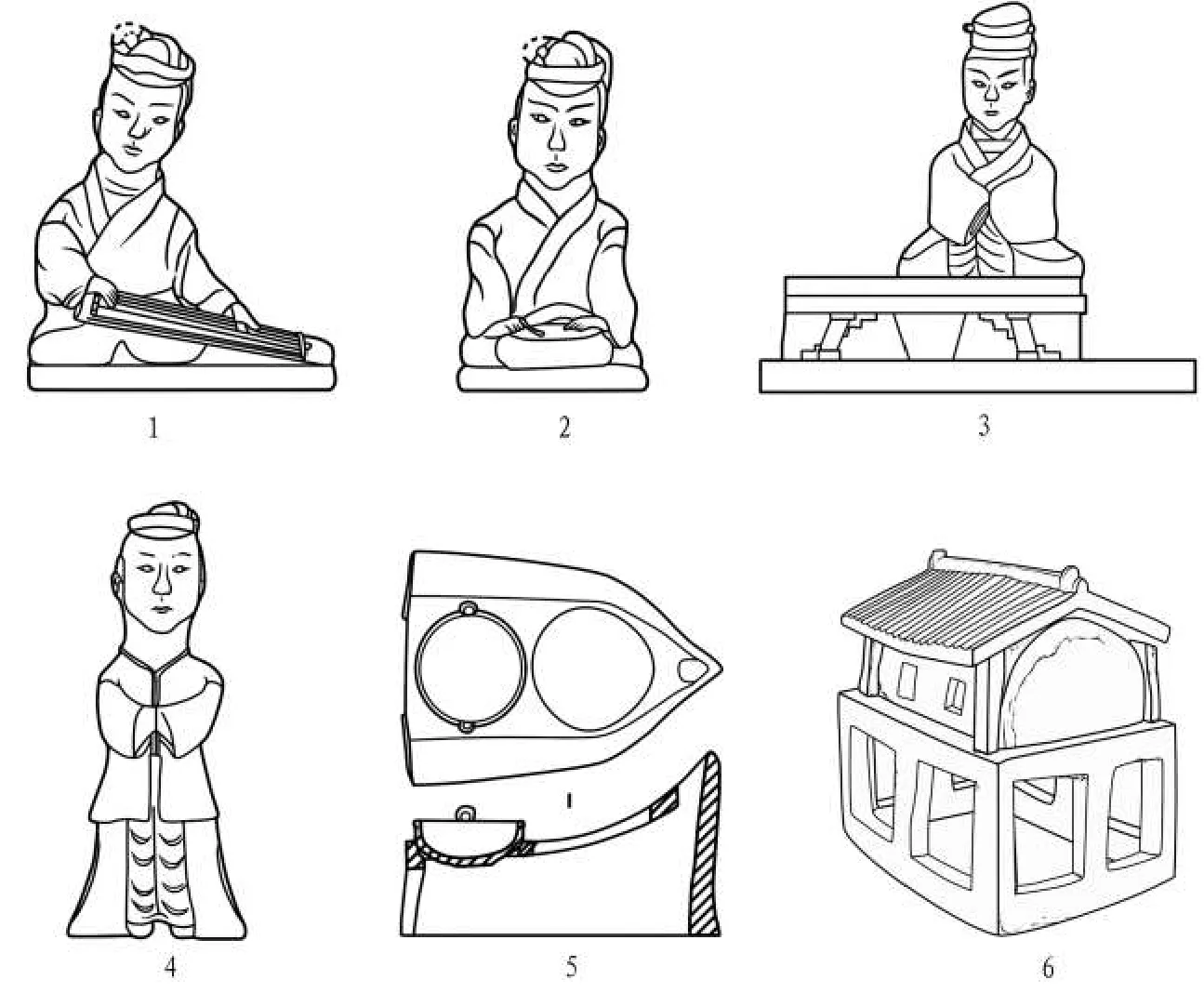

下游墓区内主要陵墓的随葬品组合,主要具有以下时代特色。其一,世俗化倾向显著。大中型陵墓所出绝大多数器物组合与小型墓无太大区别,所能独享的贵重金银装饰品、精美漆器,多数只是财力的表现,而与制度无涉。唯有中下村吴墓内出土大量个性强烈的青瓷精品,尤其是代表墓主形象的坐榻俑(图四︰3),应是为墓主葬仪而专门定制,这样的行为具有一定的制度意味。但即便如此,青瓷器的器物组合也颇涉世俗生活。一方面,相关器物只是将常见于中小型墓的陶质仓厨模型、禽畜模型青瓷化(图四︰5、6);另一方面,围绕墓主形象设置的伎乐俑、侍俑(图四︰1、2、4)、奴仆俑、劳作俑,也是在不厌其烦地复现墓主生前日常生活的不同场景。其二,所包含的思想内涵较为杂糅。中小型墓内,与佛像有关的图像、实物较为常见;朱然墓内的名刺书有“弟子”文字,白彬推测与道教有关[60]。大型墓则有过之而无不及,当涂天子坟吴墓既出有具有早期道教色彩的持节羽人,也出有铜佛像[61]。

图四// 上坊中下村吴墓出土部分青瓷器

孙氏出身寒门,因此对世俗文化颇为倾心,日常生活中多见驰猎、酗酒之举动,思想层面迷信方术,也视佛教为鬼神之道而加以推崇。结合本文这一部分所梳理随葬品组合不难看出,对各种形式世俗文化的热衷可谓是孙吴统治集团生前死后的一贯作风。不过,孙吴中期之后情况有所改变,孙权诸子都受到较多儒学教育,以至于孙登、孙和、孙休等人行为都有“儒家化”的改变。再以上文所论及当涂天子坟吴墓为例,墓内出有陶质九鼎八簋,还出土包括龙首形鎏金铜车构件、铜车缸、银质龙鸟纹车衡末在内的车马器构件[62]。随葬品的鼎、簋组合和车马器,是源于周礼且在汉代仍持续有影响力的重要葬制,所以该墓表现出的是“复古”以彰显礼制的手段。当涂天子坟有意与采石陵区隔开距离,又在随葬品上复古旧礼。这两种现象结合起来,或许表现出孙吴政权有意另辟天地加强礼制建设的意图。孙吴后期,重要陵墓区转移至今南京上坊一带,这些迹象也销声匿迹,很有可能是生性乖张的孙皓对礼制建设不以为意所致。

中游墓区随葬品礼制整体也呈现世俗化的状态,但在具体表达方式上与下游墓区有所不同。中游两个墓区内,中型以上墓葬常见有成组的陶瓷俑、院落、禽舍畜栏、动物模型、牛车等反映身份的随葬品,可以体现某一阶层在某一时期的风尚,具有等级方面的意义[63],可视为礼制表达的手段。特别是造型精致的青瓷院落模型(图五︰2),不见于下游墓区,在中游墓区只见于鄂钢饮料厂M1、孙将军墓、滠口吴墓等几座规模最大者,墓主又多被认为与宗室有关,因此该器物或是葬于中游宗室的礼制标识。思想层面,中游墓区的杂糅程度比下游更甚,主要表现在除道教与佛教因素外,一些巫术信仰在中游吴墓内也有一定表达。一批形状怪异的镇墓兽俑是这方面的集中表现。其中,一般认为口吐长舌俑(图五︰1)与先秦楚文化有一定关联,只是在具体形态上又受到长江上游文化的影响[64]。镇墓神物与日常生活用品不同,特定人群如果不是对背后文化观念已有认同,是很难接受其进入墓葬内的。由此可以认为,先秦楚文化的“信巫鬼,重淫祀”的风尚在故楚地又甚嚣尘上。穿山甲形镇墓兽(图五︰3)的出现也值得关注。穿山甲具有食蚁习性,墓中置该造型兽俑或有确保墓葬免受蝼蚁之害的意图[65]。如此,通过模拟形态来获取相似功能的做法,符合詹姆斯·乔治·弗雷泽(James George Frazer)所定义巫术原理中的“相似律”(Law of Similarity)[66]。可见,随葬穿山甲形镇墓兽颇具原始巫术的特点。

图五// 长江中游墓区随葬品举例

如果说下游墓区随葬品于思想层面的杂糅,还只是源于政局环境和皇室喜好使得东汉末年以来的不同观念都有所表达,那么中游墓区丧葬理念何止杂糅,可谓原始,其发展阶段较汉代还不如。孙吴控制荆州之后,荆州原有的中上阶层或者随曹氏北撤退居荆州北部,或者随刘备入川[67]。引领风气的中上阶层人群产生断裂,必然引发文化发展的断裂、后退乃至重启,此状态从墓葬内镇墓兽俑的文化内涵便可窥得一二。

四、结语:时代特征与历史根源

通过上述分析不难看出,下游墓区与中游墓区在墓葬礼制上形成了不同的局面,这是孙吴陵墓制度最为显著的时代特征。这种时代特征的历史根源主要在于陵墓制度受政治和军事因素的双重影响。正如刘淑芬所总结,都城建业是孙吴的政治中心,而以古武昌为中心的荆州地区则是军事中心所在[68]。终孙吴一代,虽有短暂都于武昌而导致军事中心与政治中心重叠的时段,但二者对立总归是常态。中、下游墓区的对立,正是军事中心、政治中心二元对立在丧葬礼制上的表现。

陵墓分区上,下游墓区的形成主要受到政治中心的影响,这包括上坊墓区及一些中小型墓群。采石陵墓的设置则多少是中央政权对军事因素进行考量后的结果,背后还是以政治中心为主导。中游墓区主要分布在夏口、武昌两处当时的军事重镇,明显是军事中心主导下的产物。

就墓葬形制、随葬品进行分析,政治、军事因素对等级体系、墓葬风格的影响亦较为突出。苏州墓区内三国早期陵墓在墓葬形制上受曹魏制度约束,这与孙氏向曹魏称藩的现实相符。但在大中型墓葬内部,已开始表现出构建自身制度体系之尝试。上坊、采石陵墓区以及南京周边其他墓群内的中型墓,以双室墓为主流墓制,其规模与墓形有着一定的对应关系,代表了宗室墓与非宗室墓之间存在相对清晰的等级区分。但是,在军事中心所在的中游陵墓区,则较少受到上述制度体系的约束,其墓葬规模和墓葬形制没有明确的对应关系,墓主明确的墓葬“僭越”使用下游墓区内更高等级葬制的现象亦不少见。随葬品方面,虽然以世俗化倾向为主,但仍曾试图通过随葬陶礼器、车马器等复古手段强化礼制建设。中游的鄂州、武汉墓区在墓葬形制上对下游墓区等级体系的僭越明显,在随葬品方面使用青瓷院落作为宗室礼制标识,又由于中上层文化的断裂产生了独具地方特色的新兴镇墓组合。这种对下游墓制礼制的对抗应该来源于军事中心对政治中心的离心力。不过应该明确,中游大中型墓葬的建筑设施、随葬品等精致程度还是远不能和下游大型墓葬相匹敌的,故而可以说这种离心力尚在可控范围之内。于政局而言,虽然中游军事将领叛逃之事时有发生,但中游势力尚不能直接威胁江左,东晋时期“荆扬之争”于此时尚未发生,这和丧葬文化所反映的格局也是一致的。

孙吴时期的陵墓制度确实在选址分区、墓葬形制、随葬品等方面形成了相对稳定的内容;但却因受到内部政治、军事因素的影响,制度覆盖的地域范围有限,从而呈现出长江中、下游陵墓区对立之局面。通过考古材料,本文对孙吴陵墓制度的建制倾向得出的以上认识,可在一定程度上弥补孙吴礼制研究中“文献不足征”的局面,这也是为本文写作之宗旨所在。