商标恶意注册中“使用目的”的法律思考

2022-04-27许辰诺杨慧温潘红

许辰诺 杨慧 温潘红

商标的本质,是根据现实中生产经营的需要,利用特定符号在商品与消费者之间建立的一种联系。

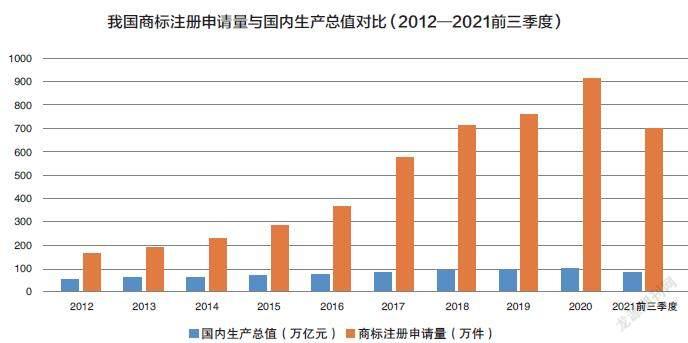

近十年来,我国商标注册申请量持续高速增长。根据“国家知识产权局商标局 中国商标网”官网公布的全国省市县商标主要统计数据,截至2021年第三季度,全国范围内的商标注册申请数量达到了701.3万件,同比增长4.77%。随着商标品牌战略的有效推进,商标注册申请数量依旧保持稳步增长,其中有效注册累计数量为523.1万件,有效注册率91.9%,数据表明我国在知识产权尤其是商标方面的快速发展。

但与此同时,近十年来我国的商标申请数量和增长率均远超国内生产总值及增长率,驰名商标的数量也没有明显增长,这与我国由商标大国向商标强国的转变目标不符。我国商标注册仍未适应由高速度向高质量转变的经济发展趋势,商标注册行为现状、商标真正投入使用情况堪忧。其间,不乏“火神山”“雷神山”等社会热点被抢注商标、“茶颜观色”起诉“茶颜悦色”等一系列商标恶意注册引起的侵权事件。2019年新修订的《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)在多大程度上发挥了其应有的作用值得思考。

首先,商标申请审查阶段规制作用未能体现。

从商标恶意注册行政纠纷案由的角度进行统计,我国商标注册在商标异议阶段以及商标无效宣告阶段的争议最为明显,分别高达41.7%和45%。从商标注册的流程来看,对于恶意商标注册的规制环节相对靠后,基本是通过处理异议商标及宣告商标无效的事后手段进行补救,而前期规制阶段的商标申请驳回纠纷仅占9.6%。这在一定程度上表明商标申请阶段的审查环节可能存在疏漏。

2019年修订的《商标法》中仅规定了对“不以使用为目的的恶意商标注册申请予以驳回”,但并未列明无使用目的的恶意商标注册行为具体种类,也并未细致规定商标注册申请审查人员对于使用目的的正当性的判断标准,导致新增的“使用目的”的审查规则在实践中难以发挥其真正的作用。

商标的注册应以具有真实使用的意图为前提,究其本质,“使用目的”是一种主观心理状态,而商标申请者“使用目的”无法查明,商标管理部门主要依靠注册申请人提供的纸质申请文件来推断商标注册申请是否具有使用的目的。一方面,审查没有统一的判断标准,具有极大自由裁量性;另一方面,书面材料具有固定化、格式化的要求,难以体现申请者的使用意图,使得商标恶意注册行为难以在审查阶段被发现。2019年《商标法》第四条规定的“使用目的”条款在我国现实执法环境中面临缺乏可操作性的情况,我国商标注册申请的审查亟须能够证明商标申请具有真实使用目的的证据规定,来填补这一空白。

其次,“使用目的”规则与其他条款存在冲突。

从商标恶意注册行政纠纷适用法律依据的角度进行统计,仅根据统计出的有效数据显示,程序问题适用的相关法律条款在商标恶意注册行政纠纷中出现频率高达73.8%。商标注册纠纷需要对商标的真实使用意图进行判断,然而我国商标审查部门与司法实践的认定标准存在较大分歧:相似的纠纷事实存在适用不同法条的问题。究其根本,《商标法》中缺失对于商标具体适用规则的解释,有违执法司法一致性的精神。

2019年修订的《商标法》中,新增“使用目的”条款与其他规定之间存在交叉重合,导致审查理由存在竞合,以至于一个行为同时可以适用两个规则进行规制,也是导致商标的恶意注册行为并未得到有效规制的一个重要原因。具体来说,“正当使用目的”可以视为诚实信用原则在商标审查领域的子原则,法院的说理部分也存在将两者混同使用的情况,笔者认为欠妥。商标的“正当使用目的”确立之前,司法实践中常会以“不正当手段”作为兜底性的规制理由对商标进行无效宣告,但由于“不正当手段”的适用具有局限性,商标注册过程中把“使用目的”与“不正当手段”相提并论进行规制的,属于法律思维惯性,应当加以纠正。

商标的“使用目的”要件应尽可能在商标注册全过程有所体现,尤其是应在商标申请阶段着重规范。我国司法实践中暴露出的问题,主要反映在商标申请程序中审查事由具有相对性导致认定标准存在分歧,而在商标异议阶段和无效宣告阶段进行事后规制。鉴于现实情况所反映出的问题,更应明确相关规定,从而在商标注册的各个环节均对恶意注册行为产生有效遏制作用。

立法方面:明确我国对于商标“使用目的”作为审查理由的适用顺序。

为解决“使用目的”规则与其他法律规定事由的适用冲突,可将“缺乏正当使用目的”单独作为一条列明,与“其他不正当手段”地位相同,作为我国商标局不予商标注册的依据。参考德国司法实践的经验,建议可以将商标的恶意注册行为分类,大致分为侵害合法的在先权利、通过不正当手段获取非法利益、抢占社会公共资源等类型。据此,建议按照《商标法》之规定进行如下划分排序:第一,对于侵害在先权利人或利害关系人在先权利的恶意注册行为,适用第十条、第十一条等法定的相对理由予以驳回;第二,对于看似合法的不正当、违背诚实信用原则的恶意注册行为,应按照“欺骗手段”的绝对事由不予认可;第三,对于抢占社会公共资源的商标抢注、囤积等恶意注册行为,可以按照“缺乏正当的使用目的”进行认定,唯有穷尽所有具体规则以及不具备“正当使用目的”的情况下,再考虑以“不正当手段”此类兜底性条款予以规制。依照此种法律适用顺位对商标恶意注册行为予以规制,既可以将现行《商标法》中新增“使用目的”的立法精神在司法层面得以落实,同时也能够解决我国《商标法》先前规则与新增规则之间适用冲突问题。

执法方面:完善我国商标申请阶段对于商标“使用目的”的审查规定。

对于商标“使用目的”审查不能仅停留在法律条文表面,还需要在行政与司法实践落实具体措施,通过总结,将经验上升到法律层面,以实践促进理论的更新与发展。虽然在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中已经列举了审查部门应考量的因素,但由于“商标的近似程度”“申请人的注意程度”等参考标准缺乏可操作性,实践中依靠行政机关的主观判断,易受不可控因素影响,进而引起行政相对人与审查机关的争议纠纷。

参照美国《兰哈姆法》中的商标审查制度相关规定,建议我国行政机关要求商标申请人在提交有关商标申请时附带提供相关证据,通过实体有形的客观证据,来作证其商标的“使用目的”确为善意真诚。为减少商标恶意注册行为的发生,行政机关应要求有恶意注册之嫌的申请人提供书面声明,在审查时特别注意申请人对商标主观方面及客观方面的陈述,包括但不限于申请人先前申请商标的经历、申请人的诚信记录、对于商标构成的解释、申请的商标计划投入使用的领域等大致情况,以便审查机关合理排除商标恶意注册行为。另外,针对我国目前常见的商标恶意注册行为,即“搭便车”的近似商标注册行为和商标抢注囤积行为,此类商标的申请明显存在恶意,行政机关对其申请不予核准后,还可以对恶意申请人进行处罚,条件成熟后可将相关信息公开。在商标的申请阶段就将恶意注册行为进行严厉精准打击,处以特定时期内禁止再次申请注册商标的处罚,以絕后患。

(基金项目:江苏省高等学校大学生实践创新创业训练计划“大数据环境下利用分析模型对商标恶意注册的预测及规制”,项目编号:FX202110329004)

编辑:夏春晖 386753207@qq.com