一流基础学科的科学研究与人才培养

2022-04-26涂静

涂 静

(武汉科技大学恒大管理学院,武汉 430070)

0 引 言

2015年国务院作出统筹推进世界一流大学和一流学科建设的重大战略决策,建设世界一流大学和一流学科对于提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础,具有十分重要的意义[1]。没有一流学科就没有世界一流大学,一流学科是一流大学的核心竞争力。双一流建设方案对人才培养提出的目标是突出人才培养的核心地位,着力培养具有历史使命感和社会责任心,富有创新精神和实践能力的各类创新型、应用型、复合型优秀人才[1]。双一流建设方案对于科学研究的目标是提高基础研究水平,争做国际学术前沿并行者乃至领跑者[1]。人才培养和科学研究既是一流学科建设的基本任务,也承载了一流学科的基本功能。

1 文献综述与研究假设

对于一流学科的科学研究,现有文献聚焦在一流学科的科研产出分布、科研合作和科研产出影响因素等3个方面。通过文献计量和主题探测方法,总结一流学科的科研产出分布,比较我国一流学科与世界一流学科在科研影响力的差距、各自的优势研究方向和学科前沿[2-3]。通过文献统计分析,发现一流学科的科研合作中存在“物以类聚”的现象,以小规模团队为主,打破学科界限开展合作的规律[4-5]。通过计量回归分析,探讨学术氛围、教师队伍年龄结构、学术人才国际流动等因素如何影响一流学科科研产出[6-8]。

对于一流学科的人才培养,现有文献重在论述人才培养在学科建设中的重要性,认为培养一流人才是一流大学的本分和本然价值[9],一流学科建设的过程也是人才培养的过程,一流学科的建设成果也将反哺人才培养[10]。我国一流学科的建设实践中,人才培养的中心地位不断强化。教育部从第四轮学科评估开始凸显人才培养在学科建设中的作用,在评估体系中将人才培养质量从原来的第三位调整到第二位,并开始采用“毕业生质量”作为人才培养质量的重要评价指标,以优秀毕业生职业发展和用人单位评价来体现该学科毕业生质量。教育部第五轮学科评估更是将人才培养质量放到首位。

拔尖人才培养,强基是根本。基础学科是以知识本身为研究对象,探索普遍规律的学科,包括数学、物理、化学、生物学等专业。与建设世界科技强国的要求相比,我国基础科学研究短板依然突出,基础学科仍是最薄弱的环节,顶尖人才和团队匮乏[11]。突出基础科学研究的支撑引领作用,为国家经济发展培养紧缺的基础学科拔尖人才,是一流学科建设的重大战略任务。

现有文献对一流学科中的科学研究和人才培养分别进行了研究。但是对于一流基础学科的科学研究与人才培养的关系,目前研究并没有对此进行解释。本文将关注两个问题:一流基础学科中科学研究如何影响人才培养质量;产业发展如何影响科学研究与人才培养之间的关系。具体研究假设如下。

一流基础学科的人才培养基于具有领先优势的知识体系。学科的知识禀性以及知识的发展性决定了学科既是一个历史的范畴,又是一个动态的概念[12]。知识体系包括存量知识的代际传承,以及新知识对存量知识的丰富完善。离开了知识创造,学科就失去了人才培养的内源性力量。而且一流学科的知识创造往往是教师和学生深入交流和合作探索的过程,不仅能够提高学生的学术能力和学术素养,更对学生的成长和未来发展产生长期影响。由此本文提出假设H1:科学研究的知识创造数量对基础学科人才培养质量有正向影响。

对于基础学科而言,能否做出原创性和引领性科学发现是判断世界一流学科的首要标准。一流学科对知识创造的追求是更高级别的科研高峰,一流的知识成果是一流学科水平最有力的证明[13]。高水平研究成果能够度量学科是否已经从知识创造量变的积累,上升到知识创造质变的原创突破阶段。高水平成果越多,说明学科保持在世界科技前沿,拥有更多世界顶尖的学术力量,从而为科学领军人才和行业拔尖人才培养打下扎实的基础。由此本文提出假设H2:科学研究的高水平成果对基础学科人才培养质量有正向影响。

科研合作是学者之间创造新知识的统一目标而进行的共同工作[14]。与一般高校相比,世界一流高校之间的合作要密集得多,并且一般高校进入由世界一流高校组成的核心合作网络的机会也小得多[15]。一流大学加强与国际知名大学的密切合作与交流对提高人才培养质量有正向影响[16]。通过与世界一流大学的合作与交流,依托国际科研合作平台人才培养新模式,有利于培养面向世界科技前沿、具有国际竞争力的人才。由此本文提出假设H3:科学研究的国际合作对基础学科人才培养质量有正向影响。

一流学科建设理念除了关注学术水平,还要结合服务能力。科学研究受到外部社会需求和学科本体需求的双重驱动,其建设成效要以提供一流的社会服务和占据学科前沿引领地位为核心特征[17]。一方面,高校通过产学合作扩展了科研经费和设备的来源,拓展研究领域与产业需求对接,引导学生研究需求驱动的科学问题,为人才培养提供了更好的学术环境。另一方面,企业通过产学合作实现基础性科学知识的转移转化,提升创新能力和创新绩效[18],从而激励企业对基础学科人才的需求。由此本文提出假设H4:科学研究的产学合作对基础学科人才培养质量有正向影响。

传统线性创新模式采用基础研究和应用研究二分法,认为基础研究获取知识而不考虑实际应用,但它是技术创新的源泉。Stokes(1997)对二分法的局限性进行了反思,将纯基础研究和应用研究之间,由应用引致的基础研究定义为“巴斯德象限”,认为知识发现和知识应用是可以共存的[19]。巴斯德象限连通了基础科学与技术创新,是产业技术突破的原始创新来源。产业在全球处于领先地位,则要求基础科学研究也能处于全球领先地位。由此本文提出假设H5:产业发展越强大,科学研究对基础学科人才培养质量的正向影响越大。

2 研究设计

2.1 研究变量

2.1.1 解释变量

基础学科的科学研究集中于基础研究。根据国家统计局的定义,基础研究主要目的是为获得(已发生)现象和可观察事实的基本原理、规律和新知识,成果主要产出形式是学术论文。世界一流学科的四大权威评选机构(QS、ARWU、U.S. News和THE)的学科排名都基于论文提出了对一流学科科学研究评价的指标体系,并对基础学科的科学研究指标增加了权重。综合四大权威机构的指标体系,本文选取其中具有共性的指标,采用论文数量测量科学研究的知识创造数量,采用高水平论文比率测量科学研究的高水平成果,采用国际合作比率测量科学研究的国际合作。

本文采用产学合作比率测量科学研究的产学合作程度,与知识创造数量、高水平成果、国际合作一起描述解释变量科学研究。

2.1.2 被解释变量

教育部学科评估和QS都采用用人单位评价跟踪学生毕业后的职业发展质量,评价高校培养学生的社会认可度和学用契合度。由此,本文采用用人单位评价测量人才培养质量。

2.2 数据来源

本文以生物学学科为例,探索建设一流基础学科中科学研究与人才培养的关系。

QS是四大权威世界一流大学和一流学科排名机构之一,其发布的学科排名是目前细分学科最详细、涵盖最广的学科排名。本文选择2020年QS学科排名中生物学前150所高校为研究样本。

科学研究数据来源于科研评价数据库Incites,从中获取2016—2020年150所一流生物学科的论文数量、高水平论文比率、国际合作比率、产学合作比率等指标。为了获取世界一流学科的人才培养质量数据,本文采用2020年QS学科排名中的Employer Reputation指标,其评价结果是根据全球44 000多名雇主对各大学毕业生就业能力问卷调查的回复。

2.3 计量模型

本文构建多元线性回归模型,揭示一流基础学科的科学研究对人才培养质量的影响。解释变量为科学研究,包括以下客观指标:知识创造数量(Papers)、高水平成果比率(Top)、国际合作比率(IC)以及产学合作比率(IAC)。被解释变量为人才培养质量(QTC)。考虑到高校人才培养的周期,模型变量采用滞后处理。以5年时间作为平均人才培养周期,科学研究数据选取t-4~t时间区间的累计数据,而人才培养质量选取培养周期最后一期的t时间的用人单位评价数据。滞后处理也消除了可能出现的反向因果关系而导致的模型内生性问题。

用人单位评价能够反映人才培养质量的社会认可度。从QS回收的调研问卷结果来看,不同国家/地区的用人单位评价存在文化、经济以及政治背景导致的主观差异。因此计量模型将高校所在国家/地区作为控制变量,以控制文化经济等因素导致人才培养评价的主观影响。由于科研论文数量变量的分布呈现明显右偏形态,对其取对数能够一定程度地修正数据的右偏形态,从而更接近于正态分布。基于以上考虑,本文的计量模型设定如下:

QTCi,t=α1lnPapersi,t-4~t+α2Topi,t-4~t+α3ICi,t-4~t+α4IACi,t-4~t+i.Country+α0+εi,t-4~t

式中,α1~α4代表对应解释变量的系数,α0表示常数项,εi,t-4~t代表随机扰动项。各变量的下标i、t和t-4~t表示高校i的第t年数据和第t-4~t年区间的累计数据。

3 实证结果

3.1 描述性统计

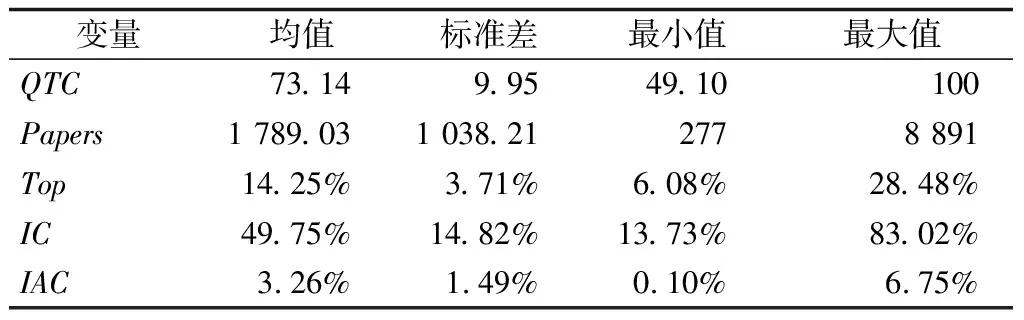

研究样本150所高校数据来自27个国家/地区,世界一流生物学科前150名的描述性统计见表1。与世界一流学科对比,我国在知识创造数量方面超过均值,高水平成果接近均值,国际合作低于均值,最明显的差异是在基础研究产学合作远低于均值。

表1 描述性统计

3.2 回归结果

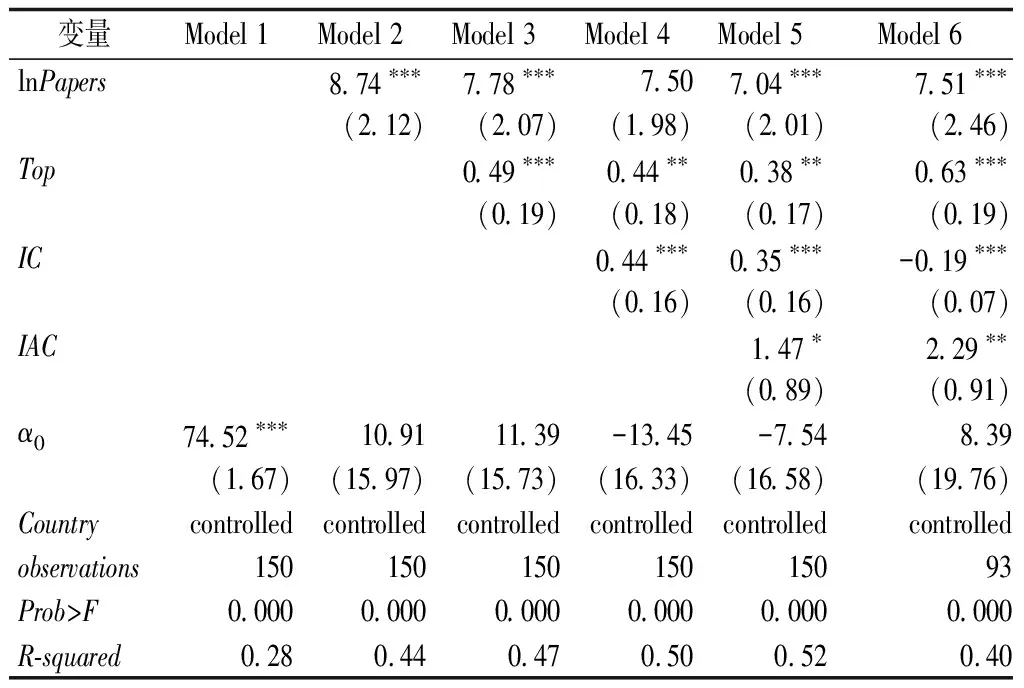

计量模型采用STATA14.0进行分析,为消除随机扰动项的异方差对模型参数估计有效性的影响,取异方差稳健标准误,确保回归结果的稳健性。科学研究对人才培养质量的线性回归模型的OLS估计结果见表2。对所有解释变量,表中列出回归系数、异方差稳健标准误以及显著性。

表2 回归结果

3.2.1 总体样本的回归结果

模型1仅包括控制变量,从模型2到模型5,将解释变量逐一加入,观察当新解释变量加入时,原有解释变量的符号是否发生变化。结果表明模型2到模型5之间的回归结果相当稳定,当新解释变量加入时,原有解释变量系数符号及其显著性都没有发生变化。不仅再次验证了解释变量之间没有多重共线性问题存在,而且拟合优度R-squared逐步增加,说明每个解释变量对于人才培养质量都有独立显著影响。模型5是引入所有解释变量的完整模型,从中可以得出以下结论。

知识创造数量对人才培养质量具有显著的正影响(α1=7.04,p<0.01)。假设H1得到验证,科学研究的知识创造数量提升了人才培养质量。高水平成果对人才培养质量具有显著的正向影响(α2=0.38,p<0.05)。假设H2得到验证,科学研究的高水平成果提升了人才培养质量。国际合作对人才培养质量具有显著的正向影响(α3=0.35,p<0.01)。假设H3得到验证,科学研究的国际合作提升了人才培养质量。产学合作对人才培养质量具有显著的正向影响(α4=1.47,p<0.05)。假设H4得到验证,科学研究的产学合作提升了人才培养质量。

3.2.2 生物医药产业强国的分组回归结果

本文选用PharmExec2020年世界生物医药榜单前20强企业所在国作为生物医药产业强国样本。前20强企业中,美国有10家企业,瑞典有2家占据世界排名前2名的企业,德国、日本和英国各有2家企业,法国和丹麦各有1家企业。经过与生物学一流学科的产学合作数据对比,排名生物医药20强企业也是在生物学科基础研究领域与高校产学合作产出论文数量最多的企业。那么生物医药产业的发展背景是否影响了科学研究对人才培养?

本文将生物医药20强企业所在国家的一流生物学科高校共计93所的数据进行分组统计回归,与整体样本计量回归进行对比,观察解释变量对被解释变量的影响程度,检验两组之间的影响因素是否存在差异,模型6给出回归结果。

从模型6回归系数来看国际合作对人才培养出现了较小却显著的负向影响,与总体样本出现了不一致的方向。通过对数据来源的比对,给出对这一现象的解释:在欧盟科技一体化的长期背景下,联盟内彼此间合作比率高,美国高校的国际合作较低,但人才培养质量较高,导致了国际合作的负向效应在子样本组出现。

模型6其余解释变量的影响方向均与总体样本一致。知识创造数量对人才培养质量具有显著的正向影响(α1=7.51,p<0.01),高水平成果对人才培养质量具有显著的正向影响(α2=0.63,p<0.01),产学合作对人才培养具有显著的正向影响(α4=2.29,p<0.1)。与总体样本的对应回归系数相比:7.51>7.04,0.63>0.38,2.29>1.47。但是数值上比较并不能说明统计意义上二者的差异是否显著。

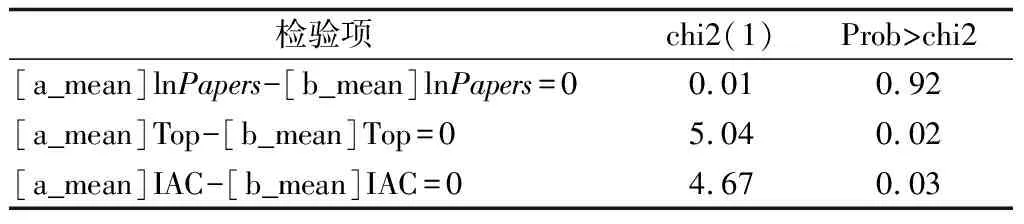

为此采用似无相关模型进行分组检验,结果见表3,其中a表示产业领先组,b表示总体组。从结果可以发现,与总体水平相比较,在产业领先组,知识创造数量对人才培养质量并无差异影响,但是高水平成果对人才培养质量的正向影响显著提高(p<0.05),产学合作对人才培养质量的正向影响显著提高(p<0.05)。因此假设H5得到部分验证。产业领先背景下,科学研究对人才培养质量同样具有显著的正向影响,需要更高的产学合作和更多高水平成果对人才培养形成支撑,但并不需要更多的国际合作和知识创造数量对人才培养形成支撑。

表3 分组检验结果

4 结论及启示

4.1 研究结论

本文以生物学的世界一流学科为数据来源,采用计量回归模型,实证研究了科学研究与人才培养质量的关系,得到以下结论。

科学研究的知识创造数量、高水平成果、国际合作和产学合作都对一流基础学科人才培养质量具有显著的正向影响,验证了科学研究从四个方面对人才培养质量的提升作用。对于世界一流基础学科,产学合作对人才培养质量的正向效应最大,其次是高水平成果,国际合作的影响较小。

产业领先背景下,产学合作和高水平成果对人才培养质量正向影响显著增加,说明产业领先要求基础研究有更多的产学合作和高水平成果对人才培养形成支撑,但是对知识创造数量和国际合作并没有更高的要求。

4.2 实践启示

知识创造数量积累为人才培养提供了完备知识体系与科学方法。高水平成果涌现为人才培养提供原始创新孵化环境。国际科研合作为人才培养提供了国际视野和前沿科技动态。产学合作为人才培养提供了产业急迫需要和长远需求对接。因此,一流学科建设要突出科学研究等对人才培养的支撑作用,与国家和社会对人才培养的要求紧密结合起来。

与世界一流基础学科相比,我国一流学科在知识创造数量上稳居世界前列,高水平成果也接近平均水平,但是研究选题以自由探索为主,存在产学合作率过低的短板。我国生物医药产业已进入世界第二梯队,但还是处于大而不强的阶段,产业研发以跟踪仿制为主、自主创新为辅,基础研究的经费和人才投入不足。上述原因导致了科学研究缺乏产业需求驱动,没有实现对人才培养的提升效应。

在世界经济发展迫切需要新增长点的背景下,产业对原始创新要求很高,大量创新都是基础研究发现再转化为产品开发。处于产业领先的企业都对基础研究进行了大量投入,与高校合作研发,成为源头创新的主力。我国一流基础学科的科学研究选题要坚持需求导向,与产业共通融合,培养基础研究拔尖创新人才,提升人才培养的社会效益和经济效益。产业发展越强大,产学合作和高水平成果对人才培养的促进效应将会显著增加。我国一流基础学科要将科学研究的重心投入到产学合作和高水平成果,为打造世界一流产业提供人才支持。