城市义务教育设施现状评价及实施策略研究

——以襄阳市中心城区为例

2022-04-25牛强程雪飞武汉大学

牛强,程雪飞(武汉大学)

1 研究背景

2017年,国家“十三五”规划建议中提出“推动义务教育均衡发展,全面提高教育教学质量”、促进教育公平”,“加快城乡义务教育公办学校标准化建设”。为落实国家要求,2018年湖北省政府发布《湖北省县城义务教育优质均衡发展督导评估实施方案》,2019年襄阳市政府发布《襄阳市县域义务教育优质均衡发展督导评估规划》,提出“到2030年,全市义务教育阶段区域、城乡、校际差距明显缩小,各类人群平等享有公平而有质量的义务教育,所有县(市、区)全部实现县域内义务教育优质均衡发展,总体实现义务教育现代化”。

2 评价指标体系研究

关于教育设施标准方面,襄阳市的地方标准和国家和省级标准基本保持一致,《襄阳市中心城区普通中小学布局专项规划》中考虑到旧城区资源严重不足的实际情况,适当降低了生均用地面积的要求。本次研究采用了襄阳市地方标准作为评价依据(见表1)。

2.1 问卷调查

通过网络问卷调查的形式,充分征求居民意见。此次调查共收到线上问卷99331 份,剔除无效问卷47 份,得到的有效问卷为99284 份。主要了解居民对教育设施的满意度、上学距离和通学安全性等方面实际情况和接受度。

2.1.1 满意度调查

在对教育设施满意度调查中,部分家长对教育设施满意度较低,在调查不满意的原因中,大班额现象严重、学校活动场地不足占主要部分。同时,也有反映教育资源分布不均、交通不方便造成远距离上学问题,以及穿越马路次数过多、不安全等问题。本次调查结果体现出教育设施资源缺乏且分布不均衡的现象。此外,家长对上学距离和通学安全性等方面也较为关注。

2.1.2 上学距离调查

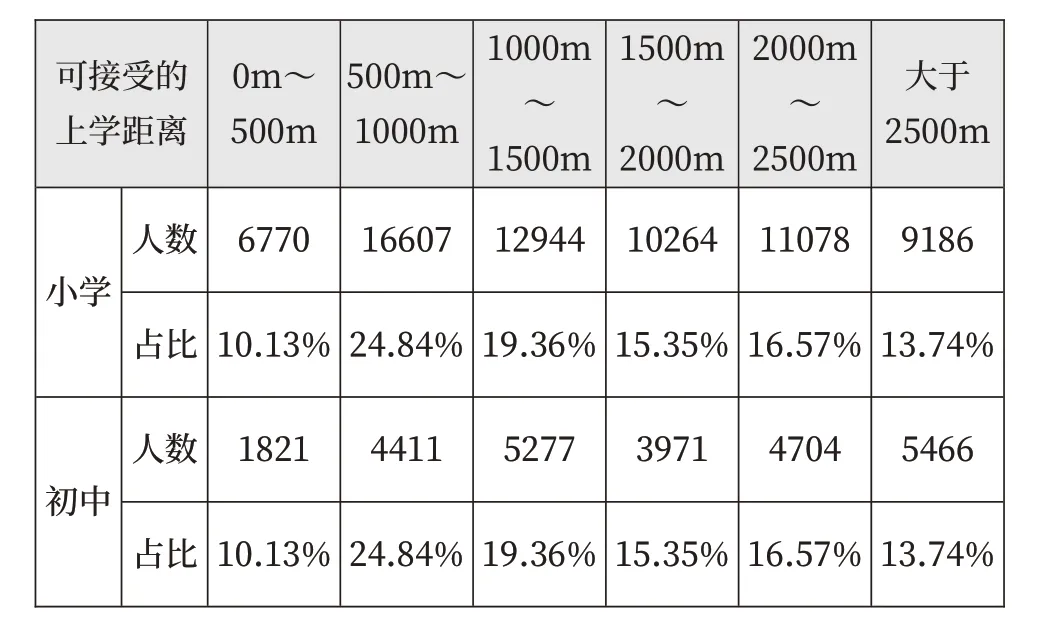

小学生普遍期望上学距离为500m~1000m,与规范要求的区间大致相符,但存在约40%的人口上学距离在1500m以上,产生远距离上学情况,初中群体对距离容忍度更大。本次研究的评价中将会以这个比例分别对城区和郊区的中小学设施的上学距离服务绩效进行评价(见表2)。

表2 义务教育阶段学生上学距离接受度调查统计表

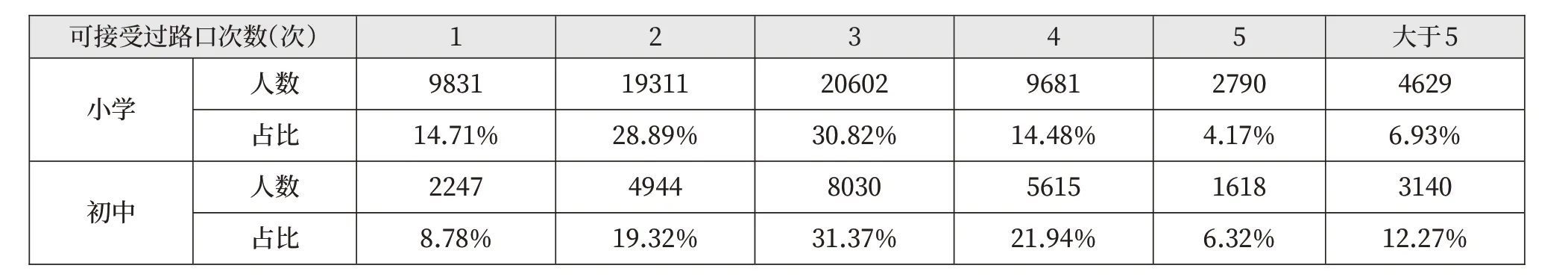

2.1.3 通学安全性调查

对上学安全威胁最大的因素被认为是车流量太大,同时过街次数多和过街设施不完善也引起人们的注意。小学能接受的过路口次数集中在1—3 次,初中则为2—4次。本次研究的评价中将会以这个比例分别评价城区和郊区的中小学设施的安全性服务绩效(见表3)。

表3 义务教育阶段学生过路口次数接受度调查统计表

3 评价指标体系构建

通过文献研究、案例分析、指标解读和问卷调查,经过综合分析,构建了襄阳市中小学评价指标体系。

3.1 承载力研究

承载力的评价依据是《襄阳市中心城区普通中小学布局专项规划》中相关指标(见表1)。本文将现状生均用地满足标准的程度分为四个层级:教育设施用地严重缺乏、基本满足要求、超过标准、用地过剩。

3.2 可达性研究

可达性的评价依据《城市居住区规划设计标准》,以及结合了中小学问卷调查中家长的可接受度设定了本次的评价标准,分为完全满足标准要求、覆盖率良好、覆盖率满足期望、覆盖率较差四个层级。

3.3 安全性研究

安全性的评价主要依据问卷调查中家长能接受的过马路的次数。分为非常安全、安全、不安全三个层级。

4 义务教育设施现状绩效评价

根据襄阳市教育部门提供的数据统计,2019年襄阳市中心城区范围内现有公办中小学130 所,其中完全小学73 所,初中26 所,九年一贯制学校27所,十二年一贯制学校4 所。教育设施的空间分布与人口分布呈现正相关关系。学生人数较多的学校主要集中在老城区,普遍在900人以上,且班额数量较多。

4.1 承载力评价

中心城区范围内小学和初中生均用地面积由外围向内逐渐减少,且分布不均。小学承载力满足标准要求的学校仅占58.4%,初中仅占51.0%。从整体看,教育资源布局与人口需求不匹配,呈现人口密集的老城区教育资源紧缺,而人口相对稀少的郊区教育资源过剩的现象。

4.2 可达性评价

由于学校资源的缺口较大,学区的覆盖范围超出教育设施合理的服务范围,导致中小学可达性较差。小学可达性较差的学区占比达到了42.7%,初中相对较好,可达性较差的学区也占到20.4%。可达性较差的区域主要集中在城市边缘的郊区。

4.3 安全性评价

长距离的通学距离也会带来上学安全性问题,整体看来中小学生过马路次数大部分都在可接受的范围之内,安全性情况良好。仅部分位于城市道路网较为密集的集建区,以及偏远郊区需要远距离上学的居民通学路途中存在一定的安全隐患。

5 实施策略和实施建议

本次研究在充分挖掘襄阳市教育现状问题的基础上,探索教育设施供给与需求平衡发展策略,提升襄阳市教育资源均衡发展水平,提高教育设施服务质量,促进教育公平。

5.1 强化规划引领,优化设施布局

公共服务设施的布局与建设由控制性详细规划进行刚性传导,襄阳市建成区范围内基本实现了控规全覆盖,但在实际建设过程中存在现实阻力,例如拆迁、建设时序滞后等问题。本文建议结合本次对现状义务教育设施的评价结果和《中小专项规划》,对控规中规划的中小学位置和规模开展深入的分析论证,结合实际情况对中小学用地进行调整,补齐教育设施缺口,确保教育资源的均等化,优化教育设施布局。

5.2 分区分类施策,保证规划实施

结合城市发展、棚户区改造等,采用新建、改扩建的模式,增加教育设施,缓解现状压力。在建设条件受限的旧区或老城区,多措并举盘活存量资源,采用企事业单位、驻社区机关资产移交、购换、调剂、改扩建或资源共享等多种方式,充分挖掘学校周边长期闲置、低效用地或待开发土地的建设潜力,优先规划为学校增容预留用地。

5.3 制定三年行动计划

通过制定三年行动计划,意图优化完善中心城区义务教育设施布局,重点解决部分区域义务教育设施严重不足问题,提高教育资源均衡化水平。根据承载力和可达性评价结果,梳理专项规划和控规中小学用地,形成需近期建设的学校列表,并落实到空间上。再结合现状建设情况,根据学校建设的难易程度和可操作性,按各城区制定了中小学三年行动计划。

5.4 增加过街设施,提高通学安全性

在安全性较差的学区,结合现状路网情况增加过街设施,提高通学安全性。本文建议在道路较宽路段设置人行天桥,或修建下穿隧道等过道设施,或在人流密集路口增设人行安全装置,如分时段架设围栏、限流限速等措施,避免学生上学途中的安全问题。同时,可考虑优化路网结构,或调整学区范围,在一定程度上规避通学途中穿越干道的机会。

6 结语

基础教育设施服务效能较差的根本原因是教育设施投入不足,由于教育设施的缺乏,导致部分区域学校服务半径过大,资源分布不均衡,过长的通学距离带来了安全隐患。但是从城市规划的角度也存在规划建设中未提前预留设施发展空间及规划管理缺位问题[1]。因此,对实施策略的探索中,为保证学校建设计划的可实施性,从管理需求的角度提出解决策略,在评价的各个环节渗透规划决策意识,提高管理技术手段,合理增加资本投入[2]。