绘本的图文叙事与意义建构

2022-04-25张园园

张园园

(金陵科技学院动漫学院, 江苏 南京 211169)

在近百年的发展进程中,绘本超越了国度、语言和文化的差异,受到各国儿童的喜爱,被认为是孩子“人生中的第一本书”。图画书作家大卫·威斯纳认为:“为什么图画书重要?当然,部分原因是因为它们是书,但最重要的原因就包含在图画书的名称里——图画。在图画书中,插图与文字协同合作,这种方式有别于任何其他的艺术形式。”[1]在绘本中,图画与文字打破了单一语言的表意系统,共同承担着叙事抒情、表情达意的任务。这里的叙事不单是为了表达自己,更多的是为了把故事传达给别人。绘本依托图和文的各种表现手法形成开放的空间,在开放性的绘本阅读过程中,“能指”和“所指”共同发生作用,读者因自己实际经验的不同,自发地对作品进行有意义的填充从而完成绘本意义的建构。

一、绘本的图文叙事

从柏拉图“图胜于文”的“模仿理论”,到索绪尔和罗兰·巴尔特“图文独立”的“差异原则”,再到德里达“解构主义”强调的文本“开放性”和“无终止性”,许多学者都对图文关系进行了深入思考。在今天的绘本中,文字和图画的关系既独特又复杂,图不再是文的补充、附属,二者是一个互相依存、缺一不可的整体。加拿大佩里·诺德曼教授说过:“一本绘本至少包括三个故事:文字讲的故事,图画暗示的故事,以及两者结合后所产生的故事。”[2]日本图画书研究者松居认为,“文+图=带插图的书,文×图=图画书”,他强调“图文共同叙事”在绘本创作中的重要地位,这也是绘本区别于插图、漫画等艺术形式的关键所在。美国学者珍·杜南在《观赏图画书中的图画》一书中指出:“图画可能会详尽地表现文字内容,也可能会扩充、延展或者补充文字未尽之处。图画还有可能和文字叙述背道而驰,将读者引导至不同的方向。”[3]

“叙事”是发生在时空中的故事,空间的连续性和时间的延续性不断推动故事的发生、发展。文字讲述的故事是线性的、序列的、有因果关联的,各事件按照顺序展开,一个个情节形成整合的关系序列,彼此建立时间关系,从而构成一个故事。而图像通过符号系统、色彩系统、形式要素形成一个组合文本,运用艺术技巧使图画在二维平面上再现三维空间,从而达成绘本视效空间的建立。由此可见,“从图画书叙事的整体效果来说,文字和图画的贡献方式是不同的”[4]228,它们以不同的方式讲述同样的事件。因此,要想对绘本的叙事产生回应就必须将两种关于同一事件的不同叙事方式综合起来,使图像和文本相互配合共同形成绘本的时空逻辑顺序。图文关系在绘本中的表现大致有图文并行、图文互补和图文悖反三种形式。

(一)图文并行

图像和文字的差别是绘本进行意义建构必须重视的一点,绘本最独特之处正是在于利用二者的特殊关系形成叙事。文字虽然具有丰富的含义,却无法像图像那样描述具体的视觉信息。例如,文本用“圆圆的脸蛋”“大大的眼睛”“高高的鼻梁”“有些缺陷的耳朵”描述一个女生的外貌,读者在阅读时就需要根据作者提供的语言序列来构建女生的形象,而不直接呈现给读者一个视觉整体形象。但是图像却有着截然不同的叙事方式,它通过将视觉符号进行一定的排列组合形成秩序感,按照创作者事先设定好的叙事意图安排画面的主次关系。有经验的创作者可以在他自己构建的视觉空间中形成特定的图形关系,让所有的图形符号都围绕创作者设定的逻辑关系展开。

图文并行是指图像和文字利用各自的叙事优势平行叙述一个事件,图像与文字从始至终保持着相同的节奏,呈现出“对称平行”的特质,各说各话,形成两个各自进行的故事。约翰·伯宁罕的《莎莉,离水远一点》中,绘本对页的两幅画分别描绘了两个世界:一边是妈妈不停地唠叨,莎莉的每一步动作都会收到妈妈的提醒,不准这样,不准那样;另外一边却是莎莉幻想的神奇的内心世界。绘本有两条并行的叙事线索,一条是爸爸妈妈的日常交谈和唠叨,一条是莎莉在自己想象的世界里天马行空。菲比·吉尔曼的《爷爷一定有办法》(图1),区区两百字的文字为我们描述了约瑟和爷爷之间的深厚感情。在约瑟眼中,爷爷总能解决一切问题,爷爷为他做的毯子已经破了旧了,他也舍不得丢,因为他相信爷爷总会有办法让它变成有用的东西。在绘本页面的下方,作者用极小的篇幅同时绘制着另外一个故事:小老鼠一家其乐融融;小老鼠们随着约瑟的长大而长大。两条线索看似平行却又互相联系。例如:爷爷为约瑟缝毯子剪下来的碎布成了老鼠们的衣服、窗帘,约瑟的布料越来越少,可老鼠的布料却越来越多,等等。由此看来,绘本中图画的创作往往不局限于文本叙述的故事,而是不断在画面中寻找可以发挥的空间,将事物从一条时间线里抽离出来,通过一张张图画把这些“瞬间”连接起来,使绘本单一画面的视效空间得到延展,完成时间的延续。随着文本和图画的逐渐展开,读者一幅幅地阅读欣赏,透过读画过程中空间和时间两个维度,如同开启了一段旅程,穿过一个个情节和一组组图像去发现其中的故事和细节。这种叙事方法在叙述故事的同时也必定会引起双倍的悬念,激发读者对尚未展开的多个并行场景产生阅读的兴趣和冲动。卡塔丽娜·索布拉尔的绘本《我的爷爷和郑在忙先生》(图2)是以“我”——小孙子的口吻展开的,叙述了他眼中爷爷退休后的闲逸生活。绘本图画是平行的视觉叙事,在描写爷爷闲逸的生活时用邻居郑在忙先生争分夺秒的忙碌生活作对比:爷爷在遛狗时,郑在忙先生准备去上班;爷爷在野餐时,郑在忙先生在吃盒饭;爷爷在做普拉提时,郑在忙先生虽然也出现了和爷爷一样的动作,但是手中却捧着无数个文件……文字虽然描述的是爷爷的故事,但是画面却对比的是郑在忙先生的另一种生活。读者在文字的引导之下观察图画,两边对比的图画序列创造出强大的叙事错觉和更延展的叙事空间,引发读者的思考和判断。

图1 《爷爷一定有办法》[5]

图2 《我的爷爷和郑在忙先生》[6]

(二)图文互补

德里达认为,图像和文字是两种地位相等的文本符号,图像不能代替文字,文字也无法取代图像,两者的异质特性使图文互补成为可能[7]。罗兰·巴尔特在谈论卡通和连环漫画时,特别谈到了一种他称之为“接替”(relaying)的作用,“在这里,语言和图画是一种互补关系;文字是整体语段(syntagm)的碎片,图像也一样,信息在一个更高的层次上达成统一,那是故事的层次”[4]233。他的描述同样也适用于绘本。事实上,这也是较理想的状态,图像的形象性和文字的抽象性在共同叙事过程中呈现出直观性表达与想象性接受之间的张力。

在此类图文叙事关系中,如果没有图画,简短的文字在描述重要信息时是模糊的、不明确的、欠缺表现力的;而如果没有文字,绘本中的图像信息可能会被误解,因为视觉信息是破碎的,读者只能从记忆和经验中得到信息并通过理性和感性思维去理解并感知图画的意义。以被誉为美国“图画书创始以来最伟大创作者”的莫里斯·桑达克的《野兽国》为例,如果仅仅阅读文本,你会感觉这是个可怕的故事,因为故事里有可怕的怪兽,但是当配合着这些“可怕”怪兽的形象阅读时,所有的恐惧都不复存在。Quentin Blake的COCKATOOS(图3)中有一页的文字是:“He climbed a ladder and flashed his torch around the attic. They weren’t there.”[8]读者如果以主人公杜波特教授的视角来看,图画上是看不到任何鹦鹉踪迹的,但是画面却清晰地让读者以第三方的视角发现了一切:每一只行李箱后面都藏着一只鹦鹉。这里简洁的文字和承载更多信息的图画形成了互补关系,营造出幽默的氛围。

图3 COCKATOOS[8]

在此类叙事关系中,文字进行线性的时间叙事,图像进行空间叙事,图和文都针对同一事件进行叙事,彼此让对方更具体,故事也因此层层推进,吸引读者不断看下去。文字要叙述一个故事,需要对开头、中间、结尾进行编排,需要恰当地衔接每一个被描述的瞬间才能满足整体叙事的需要,单独理解某一事件、某一片段都是不完整的。因此,每一个精心安排的事件序列会引发我们不断地追问接下来会发生什么:“我的爷爷老了……”然后呢?“他感觉到很孤独……”然后呢?一个个相互关联的事件序列使得事件不断叠加,最终达到高潮。图像则通过符号系统、色彩系统、形式要素形成一个组合文本,再运用艺术技巧使图画在二维平面上再现三维叙事空间,通过定格画面的增加和视角的变化来调节叙事的节奏。图像和文字相互配合共同形成绘本的时空逻辑顺序和节奏。马丁·萨利斯伯瑞说:“想要保持读者的注意力,就必须考虑到视觉上的节奏。如果书上的图画或书页的形状、颜色、大小给人以重复之感,敦促读者翻阅下去的动力就会削弱。”[9]例如,陈志勇的《抵岸》(图4)常常用几个连续动作的定格画面表现叙事细节,或运用一系列中景和远景视角丰富叙事细节、调整阅读节奏,读者会看到文字中没有提及的动作或者神态表情、空间大小或者窥视角度,等等。这里的文字隐身到图像之后,通过画面上的连续性动作,呈现出一种连续的节奏,为画面提供了一种有趣的视觉秩序,使读者可以快速进入创作者预设的叙事空间。

图4 《抵岸》[10]

(三)图文悖反

图文悖反指的是图文叙事内容之间相互矛盾,这是由图像和文字间的内在差异和矛盾造成的,文字告诉我们图像未展现的内容,图像向我们展现的是文字未讲述的内容。图文叙事的最高境界不是图文并行或图文互补,而是图像和文本各自运用自己不同的艺术特质来完成看似相悖却又高度一致的叙事。索绪尔从符号学的角度解释了图像符号和语言符号并不需要一致才更能达到完整表达的效果。例如,比利时超现实主义画家雷尼·玛格利特的作品《图像的反叛》颠覆了我们的视觉经验,画面中“烟斗”的图像与画面中的文字“这不是一支烟斗”形成互为否定的关系,产生了强大的视觉张力,从而引起读者对图、文以及图文“所指”之间关系的思考。

贝尔当·桑帝尼等的《我是怎样毁了我的一生》(图5)具有明显的反讽意味,图像与文本是如此不同,甚至完全矛盾:“小时候,我住在一个巨大的城堡里”,但是画面呈现的却是破败不堪的房子;“每一天都是阳光明媚”,画面中明明在下雨;“我从来不会感觉孤独”,画面中的小主人公抱着一只鲜艳的玩偶蹲在操场的一角,形成极大反差的是另外一群聚在一起玩耍的孩子。读到这里我们充分感受到了图文之间的反讽关系,我们能相信谁呢?是图像还是文字?这种矛盾引导着读者不断在图像和文字之间寻找答案。这种反讽关系一直延续到最后,“有一天我长大了”“我变得愚蠢”,图中却是主人公拿到博士学位的场景。这本绘本描写了一个男人的成长历程:他小时候虽然物质生活拮据但是内心富足,长大后经历了所谓的“成功”但内心却无比空虚。图像和文本相结合共同营造出一种含混而矛盾的气氛,让这本绘本复杂而又耐人寻味。

图5 《我是怎样毁了我的一生》[11]

在绘本中,文本和图像的叙事节奏也往往是冲突的。阅读绘本时,读者无法在阅读文字时顾及图画,也无法在观看图画时仔细阅读文字,读者需要在这两种不同的阅读方式之间不停转换。大多数读者的阅读顺序是:先看图,接着看文字,再把图重新看一遍,接着翻页,然后是下一幅图,之后再是文字……文本的叙事节奏常常通过叙事铺垫、情节堆叠不断增强,并逐渐形成叙事高潮。但在绘本中,文本常常被分别放置在不同的页面,读者在阅读文字时要先看至少两幅图,每获得一部分文字的叙事信息就会同时获得两幅联结图像的信息,因此文本的叙事节奏常常被打断或者延缓。

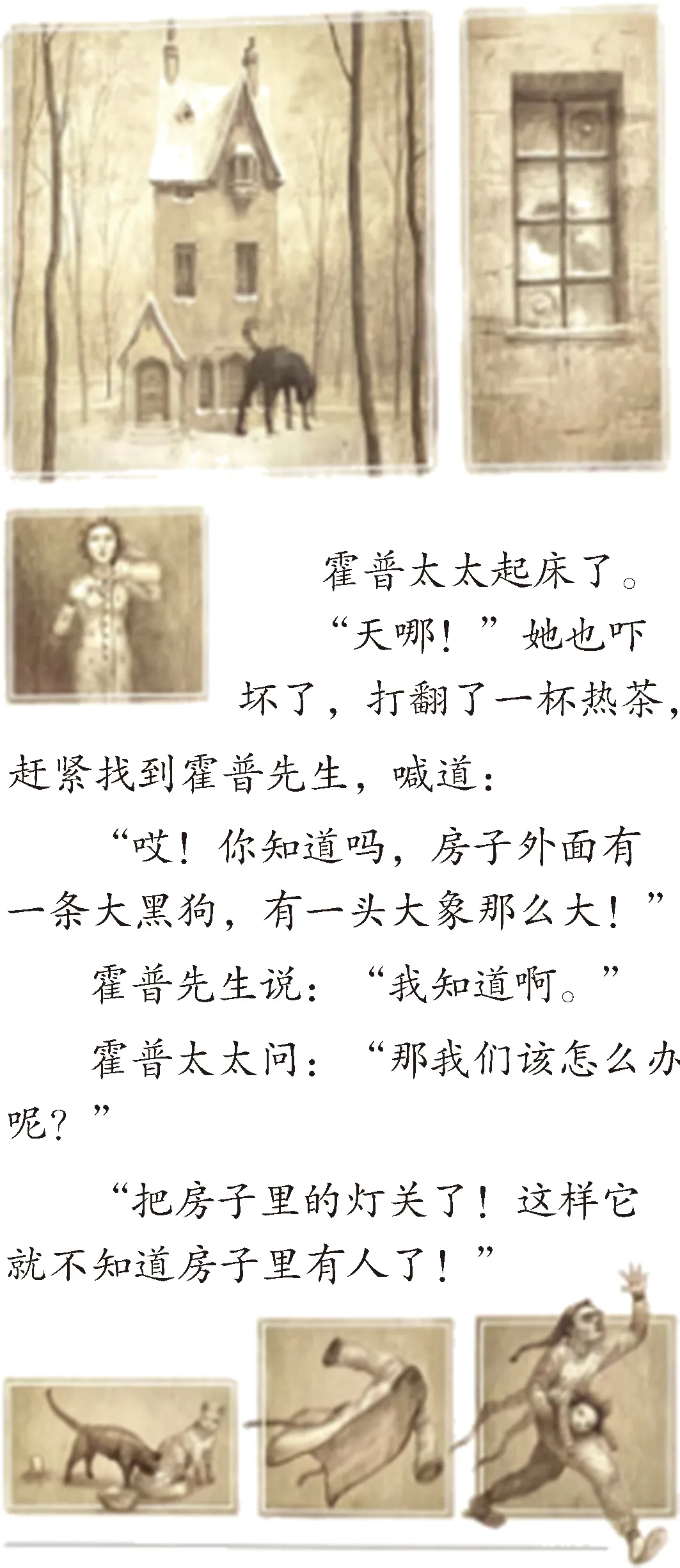

与文字相比,图像天生具有很强的视觉冲击力,因此图像的闯入给绘本带来了强烈的叙事效果,但是其也打断了文本的叙事节奏从而起到停顿的作用。优秀的绘本创作者擅长使用这些停顿来协调图文的叙事节奏。李维·宾福德的《大黑狗》(图6)中的文本都似乎完整并且大多以句号结尾,但是结局并不明朗,引导读者不断翻页,但又强迫读者在翻页之前必须看完图画。这些图画多次打断了文本的叙事节奏,但也正是这种冲突和断裂才构成绘本叙事独特的艺术张力,提高读者参与故事的兴趣。例如,当霍普太太早上看到屋外一条大象般大小的黑狗时,害怕地问:“我们该怎么办呢?”“把房子里的灯关了!这样它就不知道房子里有人了!”这一页的文字结束了,但是我们开始好奇,接下来怎样了呢?读到这里,读者开始习惯性地从图中寻找答案,创作者却不会轻而易举地让你“得逞”,

图6 《大黑狗》[12]

画面中定格的动态、神情、场景等似乎与这部分文本并没有直接的关联,更没有直白地告诉你答案,于是,读者只好带着疑问翻到下一页。创作者正是通过主题或语法将文本划分成若干片段从而制造出各种悬念,当读者从文字转向图画,或者从一张图转向另一张图时,一个独立的意义瞬间随即转向另一个独立的意义瞬间,文本原本不断走向高潮的叙事节奏被弱化,与图画特有的节奏不断冲突,从而形成绘本特殊的叙事节奏。

二、互文关系下的意义建构

互文关系最早是由索绪尔提出的,他认为语言符号由“能指”与“所指”共同作用;罗兰·巴尔特在此基础上又突破了单一的思维模式,提出文本应该是多边界交叉的开放性存在,强调综合多元的异质文本间的“互为文本”概念[13],换句话说,就是沟通中所有行为之间相互关联,它们彼此依赖,共同创造意义。正是这种关联的存在,才为图像中的对象赋予了意义。从上文描述的图文关系可知,从文字叙事到图像叙事,不是一对一的简单复制,而是不断平行、交叉的多次创作,展现出图像与文字间多重互文与对话的关系。

(一)关联与隐喻

从符号学的角度来说,文字和图像都属于构建艺术世界的核心符号系统。恩斯特·卡西尔指出,符号是人类创造的一切文化的标识,是连接人和文化的重要中介,如人类创造的语言、神话、宗教等都是符号[14]。绘本中经过创作者深思熟虑凝练出来的文字和图像符号,具备符号本身的逻辑性、思想性和相似性,更容易与读者的审美经验、当下的阅读语境等相契合,从而促使符号意义的生成。这就是罗兰·巴尔特所说的“在天然语言结构中能指与所指的联系在原则上是约定的”[15],即自然化的第一层含义就是“能指”与“所指”间的约定俗成。文本和图像通过符号的表层“能指”达到多重“能指”建构的“所指”,从而完成意义的建构。

文本和图像既有显性的叙事模式,也具有通过隐喻方式表达意义的功能。互文式隐喻常以关联、映射、对比等方式进行意义建构,文字的内涵和图像的表象会形成语图相互映照的互文关系。艾兹拉·杰克·季兹的《下雪天》中,文字并没有提到肤色,但是从图画可以看出小男孩彼得是一个黑人,这里就隐含着一种包容的态度,图画额外提供的信息让文本多了一层含义。安东尼·布朗的《隧道》(图7)中提到两兄妹时说:“从前,这儿住着一个妹妹和一个哥哥。他们一点儿也不像兄妹,很多地方都不一样。”文字并未清楚地表述兄妹俩是什么性格,但是图画中妹妹的背景是花朵、绿叶和藤蔓,隐喻了妹妹爱幻想和开朗的性格,而哥哥的背景是一堵砖墙,隐喻了哥哥冰冷而坚硬的个性。背景图映射了兄妹俩截然不同的性格,实现了从文本隐含的叙事性到图像构绘的隐喻性的转化,形成了图像与文本的互文。

图7 《隧道》[16]

相似性是隐喻的前提,相似性构建的过程就是创作者通过想象将具有相似性的符号构绘在文本之中形成感性意向,从而生成隐喻表征的过程。例如,安东尼·布朗的《我爸爸》讲述了父子之间深厚的感情,在孩子眼中,爸爸无所不能,爸爸格子睡衣下的病号服成为联结全书情感的重要符号,爸爸即使生病也要是家庭中的“超人”。绘本最后爸爸紧紧搂着他的孩子,身上的病号服也被孩子挡住了,仿佛在孩子面前病痛也会消失得无影无踪;孩子身上的彩虹般的衣服又像是雨后的彩虹,仿佛在说一切都会好起来的。这里的“病号服”和“彩虹”衣服被画家巧妙地运用在图像中从而达成意义的建构。再如,《抵岸》中的黑色巨龙及其投射出的大面积阴影,与压抑、危险、邪恶等内容相关,与整个绘本呈现出的主人公一家移民前后的生活境遇和文化认同感的故事文本构成了具有强烈情绪反差和视觉冲击的互文。

(二)互动与认同

在互文关系中,读者需要积极地参与“解码”,换句话说,语图互文不仅表现在图像与文本之间,还表现在创作者、次文本(文本暗示)和读者之间。读者在阅读绘本的过程中,除了能获得直观表述的表层文本外,还能获得经过潜意识处理后形成的深层文本,二者彼此依赖,共同创造意义。正是基于此,创作者在创作时构建想象空间,读者再依据绘本的视觉形象通过自己的思考形成对绘本的解读和想象,进而形成故事文本与现实情感之间的互文关系。

图像意义在引用、诠释、接受的过程表现为对前图像的记忆重现。意大利插画家罗伯特·英诺森提的作品《铁丝网上的小花》通过写实的表现手法和独特的视角,细腻地描绘出纳粹统治下犹太人的悲惨境遇。文字并没有提及血腥的战争场面,也没有流露出任何愤怒、憎恨的情绪,但是图像却用灰暗的色调和细节化符号暗示悲伤和希望。小主角布兰奇头上的红色蝴蝶结在灰暗的色调中异常突出,不断牵引着读者的视线沿着创作者设定的方向前行;胖市长的造型借用了希特勒的形象,透着一丝讽刺和戏谑。绘本引用有象征意义的符号,承载着对二战的文化记忆,从而完成意义的传递。故事最后,布兰奇站过的地方开出的星星点点的红花,让读者想起了她头上的蝴蝶结。绘本中同样是醒目红色的还有士兵胳膊上的红袖标。根据我们所掌握的知识,很容易判断出虽然都是红色,但这两种红色符号的代指却完全不同:蝴蝶结代表爱与希望,鲜红的袖标代表血腥的罪恶。创造性的隐喻图像作为一种暗示性的解构参与形成了一条独立的线索。读者不再是图像信息的被动接受者,读者在反复阅读绘本的过程中,以记忆的方式使绘本中的深刻内涵与当下发生互动,绘本因此有了超越时空的记忆内核,有了感召人心、打动人心的力量,它不是直白地把故事灌输进读者的大脑,而是作为一种体验留在读者的心中。

绘本作为一个图文符号共生的叙事系统,往往通过文本和图画中的符号、色彩等将最能代表一个民族或国家形象的文化特征呈现出来,让读者在体验视觉愉悦的同时,潜移默化地进行文化传播,唤起读者的文化记忆和身份认同。例如,国内优秀绘本《中国记忆·传统节日》,就是通过图文符号还原读者对中国传统节日的集体记忆。相比成人,儿童更容易通过绘本构建起自己的幻想世界。他们无拘无束,在阅读和聆听时通过与原有故事架构背后的图像互动,延展出新的天马行空的故事,甚至打破原有故事的结构,促使绘本中的角色或位置发生改变,从而影响自我意识的构建。绘本通常是儿童在人生中接触到的第一本书,他们通过绘本认识世界,这一时期的绘本承载着知识传递、情感及审美启蒙等功能,通过对集体记忆的还原与建构,绘本成为儿童文化身份的形塑者。在阅读过程中,那些隐藏在绘本中具有强烈民族文化印记的图形符号、场景都可以潜移默化地形成民族文化和价值认同。例如,《桃太郎》里日本家喻户晓的民间故事、《大卫,不可以》中美国的“超人”形象以及“棒球”元素、《我爸爸》中所展现的英国童谣HeyDiddleDiddle等,都建立起儿童与民族文化的有效联结。熊亮的《年》通过一系列指令性的文本设置,促使读者进入叙事时空并与图像产生互动,增加了读者的情感投入,具有强烈中华文化符号指向性的春节习俗、节日气氛等增强了读者的文化认同感。

优秀绘本作为文化传播的一种重要载体,不仅仅是在叙述一个故事,更是通过图文叙事的特殊技巧呈现蕴含不同文化的符号意象,构建民族文化认同。在日益激烈的文化较量中,绘本更像是一种文化意义的共享,在唤起集体记忆、构建民族文化认同上发挥着重要作用。

三、结语

本文对绘本的图文叙事关系进行了深入研究,认为图像和文字通过并行、互补和悖反等关系相互作用,共同构建话语意义的整体性和协同性。“叙事”是讲述发生在时空中的故事,绘本调动文字和图像进行叙事时空的搭建,并凭借图像的时间和空间张力不断推动故事发生、发展,读者通过反复阅读、观察和思考逐步构筑起个人的想象空间,因此绘本的“叙事”也在空间和时间上得到了延展。

在图像和文本的互文关系中,绘本透过图像承载的文化符号逐步建立起读者与民族文化之间的联结。因此,要积极创作具有民族文化底蕴的原创绘本,不断增强读者对本国文化的认同感和亲近感,树立文化自信。