掌侧单钢板内固定治疗背侧移位桡骨远端不稳定型骨折的临床效果

2022-04-24黄绍东

陈 敏,黄绍东

(广西医科大学附属武鸣医院骨科,南宁 530199)

桡骨远端骨折是以关节面外3 cm内为标准,可合并关节面损伤,进而影响腕关节活动度与稳定性[1],针对此类患者手术成功的关键在于远端骨折的精准复位与稳定内固定[2]。临床上针对桡骨远端不稳定骨折患者,多根据其桡骨远端掌倾角、尺偏角和桡骨远端轴向长度变化,以及关节面塌陷程度和骨折移位情况等,综合进行评估,制订手术方案[3]。但目前针对桡骨远端不稳定骨折多数学者均推荐早期进行手术切开复位,对促进骨折愈合和关节功能恢复有重要价值[4]。其中掌背侧双钢板和掌侧单钢板固定是目前常用手术方法,但具体应用何种方法可获得最佳治疗效果,目前尚无定论。本研究则主要探讨掌背侧双钢板固定与掌侧单钢板固定对桡骨远端不稳定骨折患者的治疗价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年7月至2020年8月本院收治的背侧移位的桡骨远端不稳定骨折患者95例为研究对象。纳入标准:术前通过影像学检查结合临床表现确诊,入组前签署入组同意书并申报医院伦理委员会批准,年龄18~55岁,闭合性骨折;排除标准:精神疾病、签字拒绝入组者、病理性骨折、开放性骨折、陈旧性骨折、活动性出血、尺桡骨双骨折、合并神经损伤、合并肌腱损伤等。按照随机数字表法分为2组,观察组47例:男39例,女8例,年龄18~54岁,平均(41.1±1.2)岁,损伤病因:意外摔伤23例,车祸18例,砸伤6例;损伤部位:右侧29例,左侧18例,损伤至手术时间2~6 d,平均(2.8±0.3)d;对照组48例:男39例,女9例,年龄18~55岁,平均(41.2±1.3)岁,损伤病因:意外摔伤24例,车祸7例,砸伤6例;损伤部位:右侧30例,左侧18例,损伤至手术时间2~6 d,平均(2.7±0.3)d,2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

所有入组患者均在超声引导臂丛神经阻滞下实施手术治疗,对照组行掌背侧双钢板内固定治疗,选择远端腕横纹桡侧近心端5 cm左右实施纵切口,钝性分离,暴露桡侧腕屈肌与桡动脉后,纵行切开旋前方肌暴露骨折端(并在术毕进行修复),并沿旋前方肌桡侧暴露骨折部位,使用复位钳进行骨折复位并置入掌侧锁定钢板固定,建议选择不跨过骨折线螺钉固定背侧骨折块,背侧入路则以腕背Lister结节纵行切开皮肤约6 cm直至第3伸肌间室,分离拇长伸肌腱,以背侧骨折块为标志,选择第2或第4肌腱室剥离骨膜暴露骨折部位,并适当切开背侧关节囊,明视下进行骨折复位后使用低位钢板进行内固定;观察组行掌侧单钢板内固定,切开选择远端腕横纹桡侧近心端5 cm纵行切口,钝性分离,暴露桡侧腕屈肌与桡动脉后,对背侧骨块进行复位处理,针对较大骨块者使用掌侧长螺钉固定并以达到背侧皮质为标准,针对较小骨块者,则可在背侧骨关节软骨下应用枚克氏固定。2组针对尺骨茎突基底部移位骨折者,均通过克氏针张力带行内固定,无移位者则无须特殊处理。术后早期,麻醉恢复后行被动肢体按摩,术后复查X线片提示骨折愈合后开始拄拐并过渡到主动行走的功能锻炼。

1.3 观察指标

比较2组手术操作时间、术后住院时间和骨折愈合时间,统计术前、术后48 h、出院时及术后6个月疼痛数字评分(NRS)变化,及出院时、术后1个月和术后6个月腕关节Cooney评分变化,统计2组术后常见并发症,如关节僵硬、神经损伤、肌腱激惹和血肿的发生情况,比较术后6个月2组桡骨掌倾角、尺偏角、高度及腕关节活动度。

1.4 评定标准

骨折愈合标准:腕关节活动时无疼痛感,腕关节活动度、生理功能恢复至正常,手部握力恢复至正常,X线片检查提示关节面平整,达到骨折解剖复位,骨折线消失;疼痛评估采取NRS评分进行评估,最高10分为无法忍受的剧烈疼痛,0分为无痛,分值越高疼痛越明显;腕关节功能评价通过腕关节Cooney评分进行,综合评估术后疼痛、功能状况、活动范围及握力情况,总分最高100分为正常状态,0分为功能完全丧失。

1.5 统计学处理

2 结 果

2.1 两组手术操作时间、术后住院时间和骨折愈合时间比较

观察组手术操作时间短于术后住院时间、骨折愈合时间短于对照组(P<0.05),见表1。

表1 2组手术操作时间、术后住院时间和骨折愈合时间比较

2.2 手术前后NRS评分变化比较

2组术前NRS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);术后48 h、出院时及术后6个月,观察组NRS评分均显著低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 手术前后疼痛NRS评分变化分)

2.3 术后腕关节Cooney评分变化比较

观察组出院时、术后1个月和术后6个月,腕关节Cooney评分均显著高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 术后腕关节Cooney评分变化情况分)

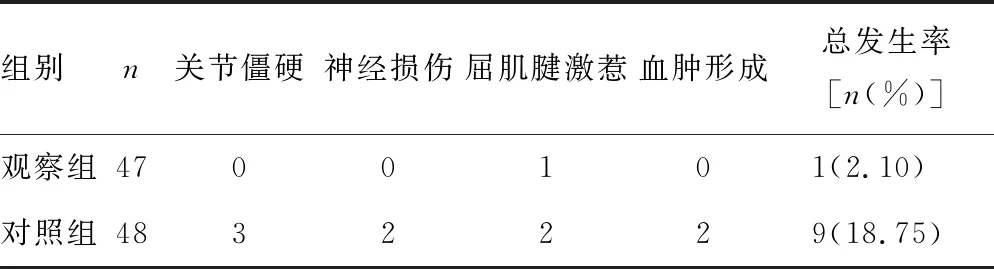

2.4 2组术后常见并发症发生情况

观察组发生关节僵硬、神经损伤、肌腱激惹和血肿总的并发症发生率显著低于对照组(χ2=5.314,P=0.021),见表4。

表4 2组术后常见并发症发生情况(n)

2.5 术后6个月2组桡骨掌倾角、尺偏角、高度及腕关节活动度比较

术后随访6个月,观察组桡骨掌倾角、尺偏角、高度均显著大于对照组,且旋前、旋后、背伸和屈曲角度大于对照组(P<0.05),见表5。

表5 术后6个月2组桡骨掌倾角、尺偏角、高度及腕关节活动度比较

3 讨 论

桡骨骨折约占四肢骨折的15%,为临床较为常见骨折类型[5]。临床上针对稳定型桡骨骨折保守治疗已经取得较为理想的效果,但对于桡骨远端不稳定性骨折,尤其是合并关节面、下尺桡关节分离的不稳定型骨折,常规石膏固定保守治疗无法恢复关节面解剖进而无法确保关节稳定性[6],引起桡腕和桡尺关节骨关节炎的发生[7],进而影响手握力甚至造成顽固性腕关节神经病理性疼痛[8]。目前针对桡骨远端不稳定骨折的手术方法较多,多根据骨折类型、骨折移位情况等进行综合决定,常用的手术入路包括掌侧、背侧及两者联合3种方式[9]。

其中常规的背侧入路手术较易暴露骨折部位及关节面,术中行背侧钢板内固定亦有利于减少骨折块的背侧移位,然而因Lister结节影响及背侧软组织相对较为薄弱等原因[10],导致内固定物难以稳固贴附在桡骨背侧[11],进而导致伸肌腱反复因螺钉刺激而发生肌腱激惹甚至肌腱炎。故针对桡骨远端不稳定骨折有学者提出掌侧单钢板内固定治疗。

针对桡骨远端不稳定骨折,本研究观察组行掌侧单钢板内固定,相对于对照组实施的掌背侧双钢板内固定,观察组手术操作时间、术后住院时间和骨折愈合时间均短于对照组。说明针对桡骨远端不稳定骨折行掌侧单钢板内固定术具有手术操作时间短、术后恢复快等特点。观察组桡骨掌侧骨床相对平坦、置入钢板后贴合性更理想,且手术操作相对简单,与张力带治疗原则相符,同时手术操作步骤相对较少,进而缩短手术时间。另外比较手术前后NRS评分和腕关节Cooney评分变化发现,术后48 h、出院时及术后6个月,观察组NRS评分均显著低于对照组,出院时、术后1个月和术后6个月,腕关节Cooney评分均显著高于对照组。说明针对桡骨远端不稳定骨折行掌侧单钢板内固定术,能有效地改善患者术后疼痛,遗留术后神经病理性疼概率较低,且对改善术后腕关节功能有重要意义。考虑与置入的钢板上方具有旋前方肌等软组织覆盖,有效地减少和避免了术后内固定物反应及软组织粘连、肌腱炎等发生有关[12-13]。避免了反复刺激引起的神经损伤,减少术后疼痛发生率。

针对2组术后常见并发症研究发现,观察组发生关节僵硬、神经损伤、肌腱激惹和血肿的总的并发症发生率显著低于对照组。证明针对桡骨远端不稳定骨折行掌侧单钢板内固定术,并发症少,安全性高。最后比较术后6个月2组桡骨掌倾角、尺偏角、高度及腕关节活动度发现,观察组桡骨掌倾角、尺偏角、高度均显著大于对照组,且旋前、旋后、背伸和屈曲角度大于对照组。进一步说明针对桡骨远端不稳定骨折行掌侧单钢板固定术,对确保桡骨及腕关节相关解剖结构,确保关节功能恢复有重要意义。针对桡骨远端不稳定骨折,本研究观察组实施的掌侧单钢板内固定治疗相较于对照组实施的掌背侧双钢板内固定治疗,与生物力学指标更为相符,有效地避免了背侧入路导致的背侧软组织破坏而影响术后功能锻炼,其在降低手术对Lister结节与肌腱影响的同时,可确保内固定稳定性[14],通过螺钉固定有效地解决了背侧入路内固定不稳定及刺激软组织等问题[15],有效地减少了手术创伤,更利于患者术后腕关节功能的恢复。

综上所述,针对桡骨远端不稳定骨折行掌侧单钢板内固定术,创伤小,更利于患者术后腕关节功能恢复,减少术后慢性疼痛发生率,且并发症少,安全性高。