从民国期刊《装束美》管窥“人生艺术化”的践履

2022-04-23夏雨

摘 要:《装束美》反映了 20 世纪二三十年代社会对艺术美与生活美的思辨,编绘者陈秋草和方雪鸪从“人生艺术化”的角度出发,引领民国女性装束审美的变迁,见证了女性审美意识的嬗变,对民国时期的社会风貌乃至今天的美学思想都产生了不可磨灭的影响。

关键词:民国;《装束美》;白鹅画会;“人生艺术化”

引用本文格式 夏雨.从民国期刊《装束美》管窥“人生艺术化”的践履[J].创意设计源,2022(2):38-42.

A Study on "Artistic Life" in the Periodical Beauty in Costume of the Republic of China Period

XIA Yu

Abstract: Beauty in Costume reflects the social speculation on artistic beauty and life beauty in the 1920s and 1930s. From the perspective of "Artistic Life", Chen Qiucao and Fang Xuegu led the change of women's dress aesthetics in the Republic of China, witnessed the evolution of women's aesthetic consciousness, and had an indelible impact on the social style of the Republic of China and even today's aesthetic thought.

Key words: the Republic of China; Beauty in Costume; Swan Arts Association; "Artistic Life"

20 世纪 20 年代初,上海作为最先浸润西方文明的城市,经济和文化的发展促进了服装行业的兴盛,而当时的人们对于时装的需求也衍生出了一批兼任服装设计工作的画家,陈秋草和方雪鸪便是其中的代表人物。由陈秋草和方雪鸪编绘,上海白鹅画会装饰画研究部出版的《装束美》画集于1926年10月发刊,是一本融合了众多艺术家所想所画的探讨女性装束美的刊物。《装束美》依托社会发展的需要,以其精美的装帧设计和新颖的服装设计履行了“人生艺术化”的理念,见证了女性从封建社会到民主社会在装束乃至生活上思想解放的过程。

一、“云想衣裳”:《装束美》中的新式“仕女画”

《装束美》作为一本服饰文化类刊物,以其“人生艺术化”的理念将生活中所必需的服装与传统观念里高雅的艺术相融合,试图消除国人对艺术即奢侈品的误解,唤醒大众对美的追求。事实上,《装束美》为社会带来的影响远远超出了陈秋草和方雪鸪的预期,一方面,《装束美》中的 20 帧仕女画形象引领了女性在装束上的新趋势,推动了女性审美自由的解放;另一方面,《装束美》所倡导的用艺术美化生活的理念也对 20 世纪“人生艺术化”的美学思想做出了回应。

(一)女性审美意识的觉醒

对中国美术的叙事和創作来说,仕女画和美人画最为潜在而深刻的影响,是以相对狭隘的画科观念置换了女性题材绘画的多维和复杂[1]。《装束美》中的仕女画更接近通俗的美人画范畴,同时又融合了时装设计中的元素,与传统的仕女画相比,更加平民化、大众化。仕女画是中国传统绘画中的一个常见题材,这种以女性为表现对象的绘画为人们构建了一个私密的“女性空间”①。在这个空间里,女性的妆容、发饰、衣着、动作、神态、环境等要素打破时空的限制,满足了人们对女性心理世界的探求。一方面,这种专属于女性的绘画再现了不同时期妇女的生活情态和审美倾向;另一方面,从男权社会的角度来看,这类绘画也满足了在封建社会中男性受众对女性的观看需求。因此,不论是东晋顾恺之的《洛神赋图》中“翩若惊鸿,婉若游龙”的洛水之神,还是唐代周昉的《簪花仕女图》中“艳丽多姿、雍容华贵”的贵族妇女,这些作品中的女性形象经过画家的精心刻画,通常反映了一个时代的审美倾向。然而,这种审美趣味的形成更多时候暗含了男性画家和受众个人的偏好与时代色彩。

民国时期,女性逐步在经济、文化等领域崭露头角,男女平等的口号唤醒了女性自我审美意识的觉醒,她们穿上凸显身材的旗袍和新式的高跟鞋,抑或是剪掉长发、穿着男装走进学堂。穿着上的变化反映了女性正逐步摆脱传统男权社会对妇女天性的压制,而《装束美》正是那个时代女性审美意识开始转变的见证者。正如艺术家鲁少飞在《装束美》的序言中所说:“我国女子素受旧礼教之束缚,致民族性之萎靡,几陷于无以自拔……盖亦知非用解放之手段,将不能拯此沉溺之祸,于是乎新思潮产生之澎湃,一至今日,变成无以自遏之势。”[2]这些同时代的艺术家们深知,想要解放全民族的思想,必须从解放女性思想开始。因此,《装束美》发刊的初衷便是希望用艺术来美化生活,用颠覆传统、潮流前卫的女性形象来构建民族思想解放的新思潮。《装束美》的成功不仅体现了民国时期服装设计与装帧设计的进步,也体现了白鹅画会的成员们希望通过这本画集向公众传达的女性审美形象得到了社会的广泛认可,从而推动了女性审美自由的解放,见证了女性审美意识的转变。

(二)装帧美和内容美

《装束美》中的仕女画不仅设计精美,而且每幅画都配有对应的诗词,甚至为了追求画面效果还专门寄去日本印刷,从内容到装帧无不尽显陈秋草和方雪鸪二人对美感的极致追求。

《装束美》的印刷十分精美,封面采用七色精印,原书 16 开本,并用色线装订,玻璃纸袋包装。《装束美》共 40 余帧,印有仕女画 20 帧,采用双色套印,每帧之间以一层透明薄纸隔开。《装束美》中的仕女画以不同的女性形象展示了民国时期时髦女性的衣着、发型、配饰等装扮,每幅画的女性形象都能与前一页的诗文意境相呼应。1926 年 11 月的《申报》这样描述《装束美》中的仕女画:“为画家秋草雪鸪精心合撰之作,形式内容纯尚艺术化,可谓仕女画装束书籍中最完美之创作。全集有重姿态构图装饰之仕女画 20 余帧,笔意神韵俱极佳妙,装束尤灵奇绝伦,得未曾有。每帧并附艳丽题词,诗画缠绵,更足醉人。”[3]

《装束美》不仅精心绘制了 20 帧衣着各异的女性形象,还邀请了 20 位艺术家为这些仕女画题诗。诗的内容大致分为以下两种类型。

一是描写多愁善感的深闺妇女。如第 1 帧“醁醽潋滟带愁酙,嗞味君省酌”、第 3 帧“若有思,若无思,此时心事有谁知”以及第 8 帧“一寸横波,暗藏着万千情绪”都属于对女性思绪、愁绪的描写;第 11 帧“银蟾已挂柳梢头,问那人知否”、第 14 帧“何物表相思,欲行复止,独立费猜疑”以及第 17 帧“情无那,拟付与啼鹃代诉”描画了女子的相思情态。事实上,诗人笔下哀愁幽怨的女性形象在传统古诗词中并不少见,如著名宋代女词人李清照笔下“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”“物是人非事事休,欲语泪先流”等诗句也同样将女性内心绵密的思绪与充沛的情感展现得淋漓尽致。

二是对女性窈窕身材的赞美。如第 2 帧“试领略这苗条体态娇憨情性”、第4帧“镜鸾对舞,飞燕身材谁许可”以及第16 帧“瘦损小蛮腰,旧事思量,怕重读宝情词藁”,通过运用“苗条”“细腰”“飞燕”等词语刻画了女性的风姿。

由以上可知,伴随着女性身体的解放,社会开始赞扬女性的身体美和曲线美。近代以来,随着“反缠足运动”“天乳运动”“剪发运动”等女性解放运动的开展,女性在装束上实现了前所未有的自由,伴随着思想的开放,社会对女性身体美的追求也逐渐从“窥看”转向为自由的欣赏。

(三)艺术性的追求

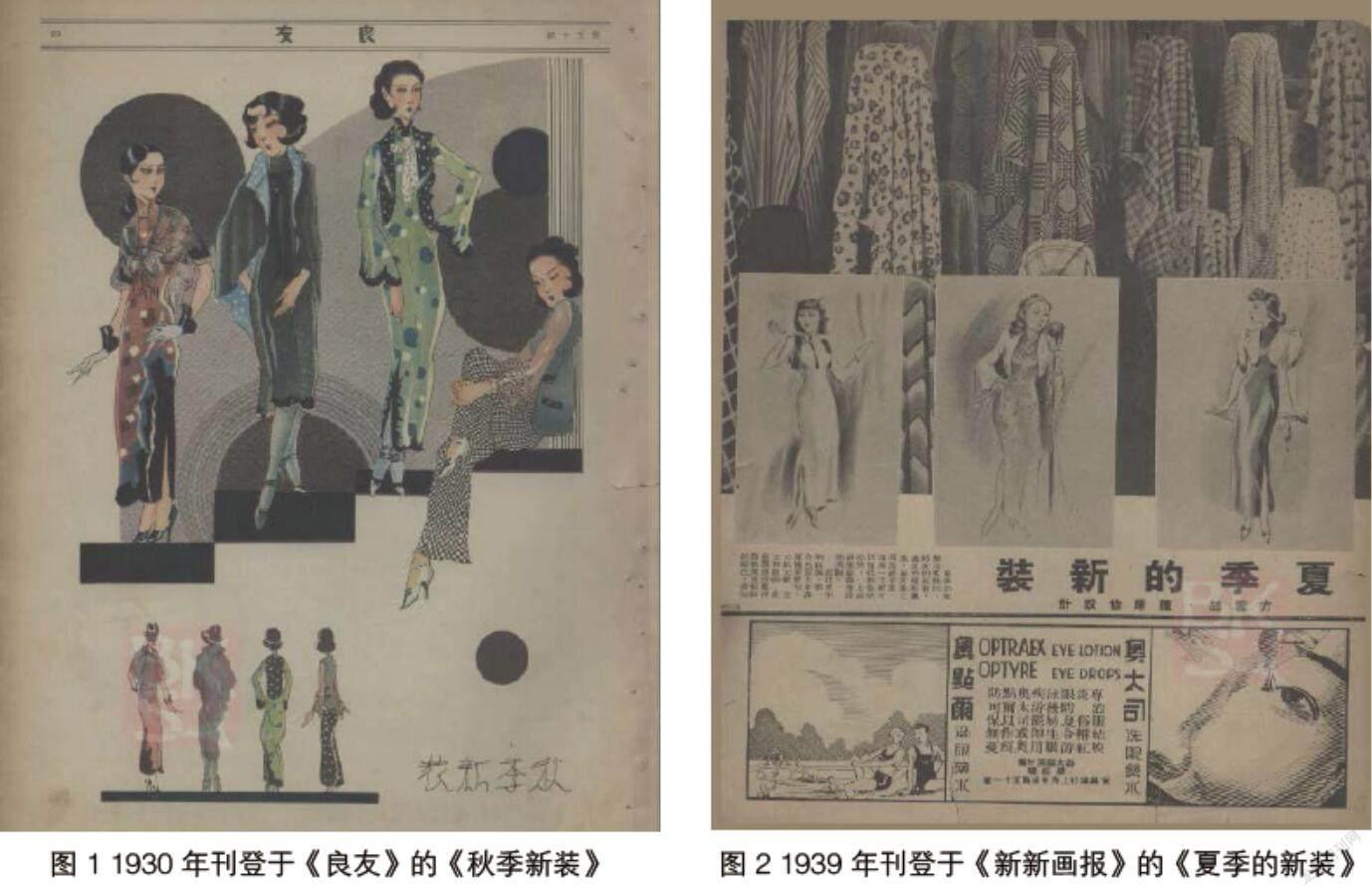

20 世纪 20 年代初,旗袍作为女性的流行服饰登上了历史舞台。张爱玲在散文《更衣记》中这样形容旗袍的演变:“五族共和之后,全国妇女突然一致采用旗袍,倒不是为了效忠于满清,提倡复辟运动,而是因为女子蓄意要模仿男子……她们初受西方文化的熏陶,醉心于男女平权之说,可是四周的实际情形与理想相差太远了,羞愤之下,她们排斥女性化的一切,恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。”[4]正如张爱玲所说,旗袍在流行之初还是宽袍大袖的风格,属于素雅一派,到了 1925 年以后,上海的女学生们率先穿上了改良的旗袍,呈现出时尚而现代的海派风格[5]。反观《装束美》中前卫大胆的旗袍设计,对寻常女性来说是过于时髦的,明显超出了当时的流行范围,其艺术性远超于实用性。如第 1 帧举杯自酌的旗袍妇女,从画面设计上看,绘者以一只开屏的孔雀作为背景,并将羽毛的纹样融入旗袍中,拖地长裙更像是古代衣裙的表现,而袖口的拼接和几处飘带的设计又融合了西式的元素;从审美上看,画家十分注重对女子心理状态的描绘,通过紧蹙的眉头和忧郁的眼神来展现女性复杂的精神世界。反观方雪鸪 1930 年刊登在《良友》上的《秋季新装》(见图 1)和 1939 年刊登在《新新画报》上的《夏季的新装》(见图 2)两幅作品,风格与《装束美》中的旗袍设计截然不同,方雪鸪在《夏季的新装》一栏配文:“衣料可采用绸或纱之类,花纹线条都以细巧别致为宜,整片的大花朵显然是太庸俗了。”[6]这显然是与《装束美》中造型夸张、衣着华丽的设计理念相悖。事实上,这种审美上的不同并非方雪鸪的自相矛盾,而是因为《秋季新装》和《夏季的新装》展示的服装是供女性日常穿着的旗袍,因此在设计上更注重实用性,追求清新雅致。而《装束美》则是在审美的基础上诞生的服装设计作品,因此,关注点也应落脚在作品的艺术性上而非实用

性上。此外,方雪鸪对传统旗袍的袖子也做出了改良,无袖和拼接的工艺在《装束美》中也有所体现。例如《装束美》的第 9 帧和第 20 帧,两位模特均穿着无袖上衣,以薄纱为装饰,第 7 帧和第 8 帧则采用了袖子拼接的设计,这些设计均能体现出绘者的巧思。

《装束美》超前的服装设计样式还受到了电影明星的青睐。据《申报》的报道,在《装束美》尚未正式出版之前,电影演员林楚楚、李旦旦、许盈盈等人就已经通过少数人的介绍,提前拿到了《装束美》画集,以其作为自己装束上的参考和借鉴样式,可见其在潮流女性群体中的受欢迎程度。潘思同在《装束美所给予我的感想》中说:“我们要知道,仕女画虽是想象化和装饰化的绘画,它的价值就是能把女性的优美充分地表现出来,而使我们对于女性的美有高尚纯美的崇仰。”[7]《装束美》中的仕女画融合了服装设计元素,将诗与画、服装与场景和谐地结合在了一起,在审美上兼具实用性和艺术性,可谓是民国时期新式仕女画的创新佳作。

(四)《装束美》与《良友》中的时装美人

据沈从文口述的《中國服饰史》中记载,19 世纪 20 年代以后,女性开始喜爱上由满族服装演变而来的旗袍,这种旗袍在造型上逐渐收紧腰身,突出人体的曲线美,这使得这种改良后的旗袍在成为时装之后也能够不过时[8]。在《装束美》发行的同一年,伍联德在上海发行了第一期《良友》画报,这本囊括了艺术、文化、戏剧、电影等领域的大型综合性画报瞬间成为民国时期上海的时尚风向标。《良友》画报第一期以影星胡蝶为封面,随后几乎每期的封面都会展现一位时装美人,而这些封面女郎穿着的旗袍也成了当时最新的潮流样式。

通过与同时期《良友》画报中的旗袍服饰进行对比,可以更直观地知晓《装束美》中服装设计的风格样式与艺术特色。以《良友》画报 1926 年出版的杂志封面为例(见图 3),可以看出这一时期的旗袍设计以简洁大方为主,衣服的廓型较为宽松,高立领的设计突出了穿着者的优雅气质,模特动作端庄,尽显温婉大气的东方之美。相比之下《装束美》中的服装设计则要大胆的多(见图4),方雪鸪和陈秋草将当时流行的旗袍款式加以改良,融入了流苏、羽毛等时尚元素,在设计上更加注重彰显女性的曲线美,并根据不同的服装风格设计了相应的发型,以模特大幅度的肢体动作展现出服装的剪裁,形成了一种融合东西方时尚元素的前卫风格。

二、艺术与人生:《装束美》中“人生艺术化”的探讨

“人生艺术化”是 20 世纪二三十年代由朱光潜、宗白华、丰子恺等一众文艺理论家提出并践行的一个美学命题。“人生艺术化”最早是在 1919 年由田汉给郭沫若写的信中提出的[9],此后几年,宗白华、梁启超等人在多篇文章和演讲中也提出了类似的概念。20 世纪 30 年代初,朱光潜在《谈美》一文中首次正式提出了“人生艺术化”的命题,他说:“情趣愈丰富,生活也愈美满,所谓人生的艺术化就是人生情趣化。”[10]艺术家们憧憬着通过艺术的影响力来唤醒民族精神,将艺术之趣转化为生活之趣,填补民国时期人民群众在精神层面上的缺失,从而实现人格的重塑以及人生境界的跨越。

《装束美》作为一本成功的服饰文化类刊物,不仅关注女性的着装美,还注重提升读者的思想层次,他们以“人生艺术化”为宗旨,倡导人们用艺术美化生活。发刊之初,陈秋草和方雪鸪便邀请了 11 位艺术界名家为《装束美》作序,其中包括马瘦红、朱应鹏、鲁少飞、但杜宇等人,这一举动在当时的出版界是前所未有的。朱应鹏在首篇序言中指出:“西洋的文明,不仅是靠科学的发达。他们的文化,源于希腊;希腊的文化,简明地说一句,就是人生的艺术化……西洋人不把我们当作是一个优秀民族,就是因为我们的生活,太没有艺术化的缘故。”[11]

在那个民族危亡的时代,艺术家们试图从西方的美学思想中汲取新的养分来滋养禁锢已久的中国传统美学思想,试图开辟出一条艺术化的道路,这条路也正是白鹅画会的成员们所走的路,他们立足实践,从与老百姓生活最贴切的着装出发,以“装束美”引领生活美,消除人们对美的误解,践行艺术的平民化理念。这些艺术家们想通过《装束美》这本刊物告诉读者,美并不需要花多大的代价,它就在我们最基础的衣食住行中。正如青骑在第二篇序言中说道:“一般人不了解,他们以为‘美便是奢华’,其实美的事物,不一定要耗费多大的量和力的;而且能得到巨大之效果——丰满的生活。”[12]又如史东山所说:“中国旧礼教,崇俭,节欲,尚安分,致造成‘怯懦’‘固执’,与‘简陋’而无美感之民族性。”[13]我们的民族性中缺少美,我们的生活中缺少美,而这种对美的追求并不需要付出太多的代价,艺术不仅仅只是艺术家的天职,而是每个人都可以追求的人生态度。中国人过去一直追求节俭安稳的生活,这也导致了中国人的民族性中呈现出顽固和落后的一面,美这个事物脱离人们生活太久了,因而人们离艺术越来越远。为了扭转这一局面,艺术家们开始倡导以艺术美化生活,正如丁谏所言:“社会是堕落的,所以决不能再把艺术抛弃去了,因为艺术不是掩盖一切罪恶的,是创造人类的新生命,和改革旧社会的腐败”[14]。

从这些艺术家们的观点中可以看出,《装束美》发刊的初衷并非追求商业上的成功,而是试图通过服饰唤起人们对美的追求,推动“人生艺术化”的践行。整体而言,笔者认为《装束美》的文化价值远超其商业价值,它将女性的着装艺术化、美感化,倡导生活与艺术相结合,让艺术为生活服务,为读者开辟出一条理想美的人生道路。

1928 年春,方雪鸪画了一幅名为《一个〈装束美〉的读者》的粉画作品(见图 5),这幅作品是方雪鸪为《装束美》的一位读者Y女士的写像之作。画面描绘了一位穿着淡蓝色旗袍、银色高跟鞋的年轻女读者正悠闲地坐在沙发上翻阅《装束美》画集,这位女性的两条麻花辫上还佩戴了淡黄色的发圈,妆容也十分精致,可以看出是一位注重服装搭配的年轻女性。不论是从何种角度出发,《装束美》的服裝设计都成功地得到了女性读者的赏识,这种对服装美的追求不再是一味地取悦,更体现出对生活美的一种精致追求。《一个〈装束美〉的读者》的粉画作品收录于 1931 年出版的《秋草雪鸪粉画集》中,好友陈秋草为这幅画写了一段评述,他说:“十五年春,以写生余闲,戏作仕女二十,一时画得兴起,为要特别注意线条运用的缘故,连废了三本拍纸薄的纸料才得选成,题曰《装束美》,临了又为不易印刷的关系至于寄到日本去印来,结果,形式果然不错,所费却已不赀……不谓三年来仕女写作的画风,甚至于妇女装束的飞迁,竟因此造成一种新的趋向,又未始不是幸事。”[15]从这个片段中,我们可以看出陈秋草、方雪鸪二人对待美术工作一丝不苟的严谨态度,也正是这种细致的工匠精神以及高超的设计才能,造就了《装束美》在商业上尤其是审美上的成功,虽然《装束美》仅仅出版了一期,但其高质量的内容就算放在今天也不会过时。

三、从“出世”到“入世”:“人生艺术化”的当代启示

“人生艺术化”是 20 世纪中国美学的一个重要命题,在过去的百年里,美学家们针对这一命题的可行性做出了丰富的讨论。“人生艺术化”将艺术、人生与审美相融合,秉承着无功利的态度,建构起了从“出世”到“入世”的审美人生。王国维在《人间词话》中曾提出“有我之境”和“无我之境”两种境界[16]。“有我之境”以我观物,融入了观者的主观情感,以情观物,融情于物,是为“入世”;“无我之境”以物观物,不夹杂观者的任何主观情感和性格特征,融通万物,物我合一,是为“出世”。“人生艺术化”正是由超脱利害关系的“无我”状态转化成了“有我”境界,实现了从“出世”到“入世”,从无利害到情感化、艺术化的理想境界,以及对人生美的追求。20 世纪上半叶,“人生艺术化”的理想被困于复杂的政治环境中难以实现,《装束美》从解放女性的审美思想出发,以其优质的内容践行了“人生艺术化”理念。将《装束美》作为 20 世纪上半叶“人生艺术化”理念的一次短暂实践,其意义是不言而喻的。

针对当代生活中的泛娱乐化等现象,以艺术化的方式提升生活品位能够在一定程度上有助于推动国民整体素质的提高。因此,笔者认为,“人生艺术化”这一命题在 21 世纪乃至未来很长一段时间内仍然值得我们关注,在消费主义、享乐主义、快餐化生活的今天,现代媒介应该思考如何以艺术化的方式提升大众的品位,减少为娱乐而娱乐的传播。如果说传统纸媒的式微象征着一个时代的终结,那么在大众传媒各行其道的今天,美学家们又将以何种方式践行“人生艺术化”的理想呢?或许白鹅画会的成员们在近一个世纪以前透过《装束美》传达的对艺术化生活的美好愿望,能给当下的我们一些启示。

四、结语

《装束美》以其独特的审美价值和艺术倾向融合了装帧美、服装美和艺术美三大主题,对研究民国早期女性装束的审美思想具有十分重要的参考价值,是民国时期不可多得的一本美术刊物。一方面,《装束美》以诗描画,将属于中国传统女性的含蓄美与新时代的审美追求相融合,以超前的服装设计引领女性在装束上的新趋势,书写了女性从传统到现代的跨越以及审美意识的解放;另一方面,《装束美》以“人生艺术化”的理念唤醒了大众对生活美的追求,以服饰之美架构起了通往艺术之路的桥梁,试图消除民国时期人们对于艺术即是奢侈品的误解,践行了“人生艺术化”的理想。总而言之,《装束美》的成功不仅推动了女性审美自由的解放,更见证了“人生艺术化”与中国当代美育观的建构,为民国时期的生活树立了美的标杆。

注释

①《陈规再造》中写道:“女性空间”指的是被认知、想象、表现为女性的真实或虚构的场所。”参见巫鸿.中国绘画中的“女性空间”[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019:17.

参考文献

[1]巫鸿.中国绘画中的“女性空间”[M].北京:生活·读书·新知三联书店.2019:3.

[2]鲁少飞 . 序 [J]. 装束美 ,1926.10.30.

[3]《装束美》画集已出版 [N]. 申报 , 1926-11-21.

[4]金宏达,于青.张爱玲文集:第4卷[M].合肥:安徽文艺出版社.1992:32.

[5]刘瑜.民国“文明新装”及其与改良旗袍的流行更替研究[J].装饰, 2020(1):80-83.

[6] 夏季的新装 [J]. 新新画报,1939.7.18.

[7]潘思同.装束美所给予我的感想[J].装束美,1926.10.30.

[8]沈从文,王孖.中国服饰史[M].北京:中信出版社.2018:156.

[9]金雅.“人生艺术化”的中国现代命题及其当代意义[J].文艺争鸣, 2008(1):54-58.

[10]朱光潜.谈美[M].北京:当代世界出版社,2019:153.

[11] 朱应鹏 . 序 [J]. 装束美 ,1926.10.30.

[12]青骑 . 序 [J]. 装束美 ,1926.10.30.

[13] 史东山 . 序 [J]. 装束美 , 1926.10.30.

[14]丁谏 . 序 [J]. 装束美 ,1926.10.30.

[15]陈秋草.秋草雪鸪粉画集[M].北京:商务印书馆,1931:24.

[16] 王国维.人间词话[M].上海:上海古籍出版社,2017:26.

夏雨

杭州师范大学