机场地面交通中心规划设计与优化实践

2022-04-22黄翔

黄翔

现如今,国内民航运输机场数目持续提升,民航发展需要瞄准解决行业快速发展需求和基础保障能力不足的突出矛盾,着力“补短板、强弱项”,大幅提升有效供给能力,加快实现从航空运输大国向航空运输强国的跨越。在补齐基础设施短板过程中,机场陆侧交通问题逐渐被大家所重点关注。传统的机场交通设计过分依赖航站区道路和航站楼车道边,到港和离港人流与车流交错纵横,尤其在高峰时间段发生堵塞的问题极为严重。大型机场正逐步建设地面综合交通系统,其核心就是地面交通中心。针对当前已建成的地面交通中心来讲,其形式与功能每个不尽相同。

因此,从系统设计出发,建造真正高效的机场地面交通中心,研究机场现有地面交通中心,从中找到影响效率的原因,进一步提出优化措施建议,可以帮助现有地面交通中心的运行管理和适应性改建,并为正在规划的地面交通中心提供系统性的设计思路。

一、现代机场地面交通中心规划设计的核心

现代机场地面交通中心的本质是将现有机场单一空陆之间旅客转换升级为空铁、空陆和铁陆之间的换乘中心。原来分离的机场和城际铁路客运站、高速铁路客运站在两大类配套基础网络的基础上整合高效公共系统集散模式和个体机动系统集散模式形成了旅客高效的换乘枢纽。所以现代机场地面交通中心规划设计的核心就是将各类集散模式安全、高效、人性化地融合。机场地面交通中心的本质如图1所示。

图1 机场地面交通中心的本质

现有机场陆侧交通出现的众多问题在很大程度上可以归结为机场陆侧交通资源分配不合理,依靠单一交通工具(即个体机动系统)程度过高所引起。从当前的机场陆侧交通发展趋势来看,未来机场的陆侧交通“公交化”即公共系统集散模式将会越来越明显,成为陆侧交通的主要特色。“公交化”可以承载机场地面交通数量日益增长的旅客量,也会大大减轻机场地面交通的压力。同时也促进了机场地面交通运营方式的优化。如何将个体交通与公交化交通结合好,并在地面交通中心融合航空和商业功能,提升旅客的出行体验,扩大机场的辐射范围,是机场地面交通中心规划设计的核心。

二、机场地面交通中心的规划与设计分析

近日中国民航局发布《四型机场建设导则》,其中特别提到“规划建设科学有序、安全根基扎实牢固、资源保障可靠有力、业务运行协同经济、航旅服务优质便捷、交通衔接顺畅高效、信息系统集成共享、环境友好绿色低碳的现代化机场,代表着未来机场建设方向”。现代机场地面交通中心的规划与设计就是需要体现 “四型机场”建设要点,围绕建设“四型机场”要求,需要在地面交通中心规划和设计中理顺客流和车流组织关系,提升旅客换乘效率。

1.交通中心区位分析

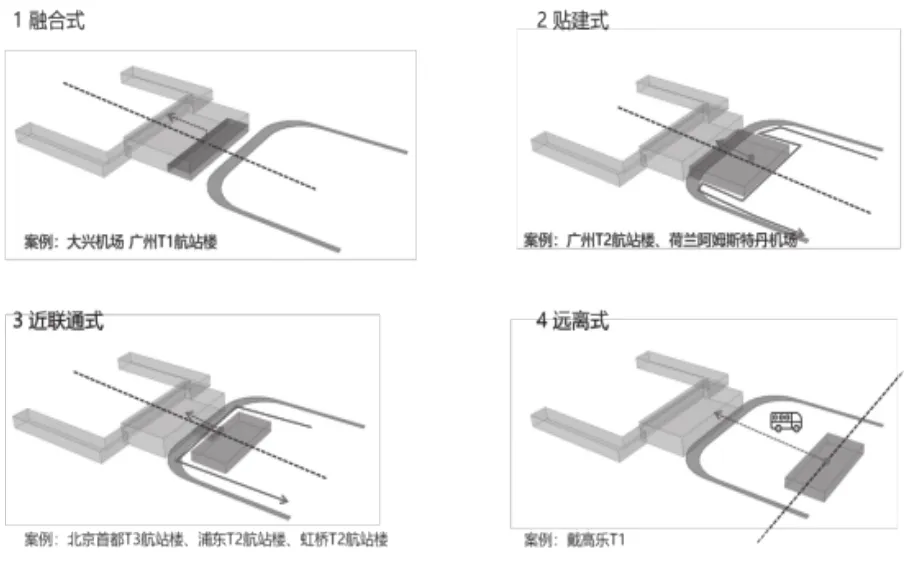

在提升交通中心服务质量上,首先需要考虑交通中心的区位,现有机场交通中心和航站楼根据相对位置关系一般可以分为以下四种,包括融合式、贴建式、近联通式和远离式。

(1)在融合式中交通中心和机场完全结合,轨道交通站的出入口进入航站楼内部,这是交通中心旅客空陆换乘最便捷的方式,但对机场安防和消防要求最高,比如广州T1航站楼、大兴机场、青岛机场等。

(2)贴建式一般是航站楼到达层和交通中心合建,虽然轨道交通站的出入口在航站楼出发大厅之外,但由于到达大厅和轨道交通站融合度高,旅客换乘距离短、商业服务氛围好,避免了轨道交通出入口直接设置在航站楼内,与现有机场安防和消防设计规范吻合度好,比如广东T2航站楼等。

(3)近联通式是航站楼与交通中心通过近距离的联系通道相连,通常联系通道可以设置在出发高架层和到达地面车道之间的夹层,比如首都T3航站楼、浦东T2航站楼、虹桥T2航站楼和大兴机场等。也可以设置在地下层,比如厦门高崎T3航站楼和虹桥T2航站楼等。创建夹层廊桥或者地下通道,能够创建封闭式的乘客换乘步行系统的人与车分离,尤其在到达层的人与车分离。需要通过不同交通方式到达不同地区的换乘点,达到乘客安全性与舒适便捷性的满意度为第一要求,采取封闭式乘客换乘步行系统可以串联起不同地区的换乘点,且经过方便的竖向代步工具抵达不同地区的车道边已成了最直接有效可行的方式。联系通道也常用车道上的人行横道,这是一般中小型机场人流量不大或者早期建设的机场常采用的方式。

(4)远离式,现有案例一般是建造年代比较早,当时还没有交通中心的概念,轨道交通或者大体量的公共交通没有直接引入航站楼前,机场需要提供摆渡巴士来解决交通中心和航站楼之间的旅客联系问题。

航站楼和交通中心区位和联系方式随着轨道交通和机场运输量的不断发展,在不断地向前演变,体现出以人为本、社会效益优先的“四型机场”要求的具体实践。

图2 航站楼与GTC位置关系示意图

2.功能布局分析

陆侧客运交通系统具体划分为轨道交通与道路交通两种类型。其中轨道交通系统具体包括城际或者高速铁路、机场专线轨道、城市轨道交通等,各类轨道交通车站设计及其轨道线路连接交通中心路线设置、接入方法等因素在规划设计中需要首要考虑,既要满足各类轨道交通站的流程设置要求,又要空铁换乘便捷、流程合理、成本可控。其次,道路交通系统具体指航站楼进出场的客运道路系统及其机场巴士站、长途汽车公交站等。道路交通设计与航站楼、交通中心功能布局密切相关,既要满足各类机动车流线顺畅、疏散快捷、公交站点旅客服务水平高,又要尽可能做到人车分流,旅客可以根据标示标识快速到达各类机动车停靠点。旅客与机动车转换系统包含了各种车辆出发、到达车道边、楼前停车库及其城市公交和长途公交站等,其主体功能集中呈现在各种车道边布局上。

尤其在交通中心规划设计中,过往的车道边理念已被注入了全新的定义,其不但包含过往航站楼前出发或者抵达乘客换乘交通工具的人与车转换地区,同时包含了各种交通工具在独立换乘地区用于乘客上下车的暂时停靠地区,比如:旅客安全岛及其公交站等。车道边从单调的航站楼前区域扩张到整体交通中心的数个地区,有效化解了车道边长度不够的问题。机场地面交通中心主体交通设施分布规划设计,集中了人与车分流、车种分流、便捷换乘的规划规则。创建机场交通中心的目的则是为了使得上述设施不但可正常平稳运转,又可互相配合,防止互相影响,每个交通功能在乘客步行系统的有效串联下产生了多元化换乘模式。

在机场各类机动车停靠点的设置中,还应该尽量遵照大体量公共交通优先、商业配套完善的原则。尽量控制旅客步行距离的同时,利用机场人流特征和需求,提供商业配套提升机场的枢纽功能,包括零售、旅游集散中心、会议中心、酒店、办公及会展等。

三、机场地面交通中心换乘流程及其优化措施

1.楼前车道边混乱冲突应对

机场航站楼抵港旅客的疏散方式很多,可以致使传统的车道边车流状况非常繁杂,人车混流问题尤为凸显。当没有高效的交通管理方法,非常有限的车道边资源将形成道路交通的巨大瓶颈。具体优化措施可以包括:接客社会车辆驶入航站区后直接驶入交通中心停车场,受限制进入到达层车道边接客且在停车库和场内增加多层次多模式的陆侧车道边,化解楼前车道边的交通瓶颈;机场巴士、长途汽车或者酒店巴士等车辆遵照适当比例暂停到达层车道边,做到场站分离。旅客与车辆换乘等候区最大程度设立到交通中心内部,同时通过车流优化设计组织确保通行顺畅,可以快速从交通中心集散,降低对其他车辆的影响;去往地面交通中心的乘客最好经过架空廊桥或者专属通道,防止穿过楼前车道边,导致人与车混流。

2.交通中心内部设施使用率提升

当旅客量达到一定程度后,交通中心与航站楼之间需要多层面立体化的联系。具体优化提议包括:完善交通中心枢纽换乘机械代步设备,尤其是竖向换乘设备,其中关键需要强化创建自动扶梯、自动斜步道、自动平步道等大运量代步换乘设备,从而实现高峰时间段手动推行李车乘客的疏散要求,客梯能够化解行动不方便的乘客及其零散客的需求;换乘廊桥等关联着通道与交通中心内部每个地区竖向节点处,为乘客做好引路标识牌,提升廊道和其他楼层之间的直达性,便于乘客换乘;停车场内部设立停车指引系统,包含车位指引空闲车位展示、车位灯指示、反向查询定位灯指引功能,便于驾驶员能够迅速精准地找出空余车位及其乘客返回停车场时便于找寻停车位置;停车库出入口采用“无感支付”模式,最大程度减少车辆排队拥堵现象,大大提升交通中心内部设施使用效率。

3.旅客及车辆导向强化

目前很多机场人车转换系统的标识系统清晰度较差,乘客无法获得正确指引,结果导致乘客走错路或者无效等待,从而人流疏散有效性与便捷性下降;对机场不熟悉的驾驶员不能准确定位各自车辆的停靠点位置,导致车道边乱停乱放现象严重,从而给陆侧交通产生混乱。具体优化提议为:设置有效的陆侧交通引导标识,高效指引车辆进入停车场后能够清晰辨别方向;在航站区域与交通中心交汇处,及其换车廊道和交通中心每个地区的竖向节点处,设立显著的指示牌指引车辆去往所属的不同停车区域;在重要的客流汇聚处,需使用多功能信息指示牌,让旅客可以快速获得各类交通模式的信息,帮助旅客计划行程。

四、结语

交通中心枢纽功能的人性化、公交化、可循环发展要求的不断提升,对于陆侧客运交通资源实施优化整合的要求急迫。从各类交通模式的特征、旅客流、交通流以及航站楼和交通中心功能布局设计出发,配合标识系统和各类配套功能的实施,是机场化解航站区陆侧客运交通组织难题非常行之有效的方法。