品牌代言人负面事件引发的消费者抵制行为研究

2022-04-21毛佳慧

毛佳慧

(上海外国语大学 国际工商管理学院, 上海 201620)

1 文献回顾与研究假设

1.1 品牌代言人负面事件严重程度与消费者抵制行为

负面事件是消费者参与抵制最主要的动机触发因素之一。品牌代言人负面事件严重程度评估来自消费者对品牌代言人负面曝光事件性质的恶劣性、持久性以及严重性的主观评价,它是消费者衡量品牌代言人负面事件性质的重要特征指标。高严重程度的品牌代言人负面事件通常被认为比低严重程度的更加消极和极端,而且对于消费者来说负面事件的严重程度越高,负面信息就越具有诊断性。Finsterwalder等(2017)指出名人代言人负面越轨行为的严重程度决定了消费者的判断和辩解过程,并最终决定了他们愿意原谅名人和品牌的程度;Chang(2017)也再次验证了上述观点,指出严重的负面事件将直接毁坏消费者对代言人的评估,间接毁坏对代言品牌的评估;高严重程度的品牌代言人负面事件会显著降低消费者的购买意愿(Wang & Kim,2020)。由此推测消费者抵制行为强烈程度也取决于品牌代言人负面事件的严重程度,低严重程度的代言人负面事件不及高严重程度负面事件那样传播广泛且令人难以原谅,因而面对高严重程度品牌代言人负面事件时,消费者消极响应行为应该会更负面且激烈。综上,本文提出如下假设:

H1: 品牌代言人负面事件严重程度对消费者抵制行为的影响有显著差异性,即面对低严重程度代言人负面事件其消费者抵制行为显著低于高严重程度代言人负面事件。

1.2 品牌代言人负面事件严重程度与消费者危机情绪的关系

本文中消费者危机情绪是指在品牌代言人负面事件曝光这一特定企业危机情境刺激下, 消费者对品牌评价产生的负面情绪。基于Heider(1958)的平衡理论,消费者对于品牌代言人不当行为的负面认知评价会蔓延到品牌。因为代言人的言行举止在很大程度上代表了品牌形象,负面事件的冲击无疑摧毁了消费者心目中对品牌既有的美好印象。这种心理上认知的不平衡驱使消费者对正在使用该代言人的品牌进行追责、讨要说法以实现再次平衡,最终导致对品牌的态度由积极转变为消极,诱发了消费者的危机情绪。余伟萍(2012)与张蓓(2017)在关于企业产品伤害危机的研究中发现,产品伤害危机越严重,消费者负面情感越强烈。品牌代言人爆发负面事件也隶属于企业负面危机的一种,在此基础上合理类推,企业的品牌代言人负面事件的严重程度越高,消费者对品牌代言人负面事件的关注和重视程度越高,进而消费者对品牌产生的愤怒、厌恶、不满、失望、担忧、尴尬等危机情绪反应也会更复杂、持久且强烈。综上,本文提出如下假设:

H2: 品牌代言人负面事件严重程度对消费者危机情绪的影响有显著差异性,即面对低严重程度代言人负面事件其消费者危机情绪显著低于高严重程度代言人负面事件。

1.3 消费者危机情绪的中介作用

有学者指出危机情绪不仅会降低消费者购买意愿,而且还会导致消费者抱怨、品牌转换和负面口碑传播等行为(Romani等,2012)。顾浩东(2019)指出企业丑闻下产生的负面情绪会对消费者购买意愿产生显著的负面影响。可见消费者危机情绪对抑制消费行为具有强劲的解释力。在品牌代言人爆发负面事件的企业危机情境下,基于SOR理论模型,不同严重程度的品牌代言人的负面事件作为外部刺激,消费者通过对刺激进行心理认知加工,形成了不同激烈程度的消费者危机情绪,包括对品牌选用的代言人爆发负面事件感到愤怒、不满、厌恶、伤心、担忧和尴尬等负面情绪,最终会影响消费者对品牌做出规避性倾向的抵制行为,即不再购买该品牌产品、选择购买竞争品牌产品、呼吁周围人不再购买等现象出现。综上,本文提出如下假设:

H3: 消费者危机情绪在品牌代言人负面事件严重程度与消费者抵制行为之间起到中介作用。

H4: 消费者危机情绪与消费者抵制行为正相关,即消费者危机情绪越高,抵制意愿越强烈。

1.4 品牌承诺的调节作用

品牌承诺指消费者在某一产品类别中对某一品牌存有情感或心理上的依恋,以及希望与品牌保持长期互动关系的行为意图。品牌承诺作为消费者和品牌之间的一种心理联结, 承诺对消费者的品牌态度具有显著的影响和预测作用(田阳等,2016)。面对负面信息,低品牌承诺度的消费者对负面信息给予更多的重视,因为他们认为负面信息更具有诊断性(Ahluwalia等,2000),低承诺度的消费者对信息的处理更加客观,并且更有可能被负面信息的高感知诊断性所影响;高品牌承诺度的消费者为了维护关于品牌的原有认知,会积极搜寻外部支持性信息(如来源可信度),通过筛选甚至曲解来反驳弱化负面信息的影响以支撑原有品牌认知(Chaiken等,1989)。

应用于品牌代言人爆发负面事件的场景,高品牌承诺度的消费者很可能将该负面事件仅归咎于名人本人,品牌作为与其签订商业合作的伙伴也是受害者,遭受了品牌形象与经济上的双重损失,甚至会对品牌产生共感与同情,此时消费者对品牌的危机情绪会有所减弱。但随着品牌代言人负面事件严重程度的增加,负面信息的诊断性增强,致使消费者无法轻易说服自己,则品牌承诺的免疫能力也会消减。综上,本文提出如下假设:

H5: 消费者品牌承诺可能在品牌代言人负面事件严重程度对消费者危机情绪的影响中起到正向调节作用。

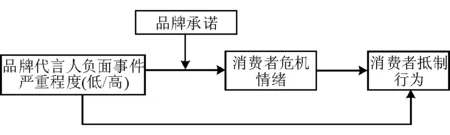

基于上述研究假设,本文研究概念模型如下图1所示:

图1 品牌代言人负面事件引发的消费者

2 实证研究

2.1 研究对象选择

本文研究对象瞄准Z世代年轻消费者群体(泛指1995—2009年出生的一代人),因为他们拥有日益庞大的规模与消费能力。再者,Z世代对于品牌代言人相关信息的获取、关注与响应速度也高于其他代际,作为“数字原住民”的Z世代出于对各类社交媒体的普遍关心和深度使用,可以轻而易举接触到最新的品牌代言人负面事件,他们对品牌及代言人的消费与情感态度变化能在很大程度上主导社交媒体舆论走向并影响后续消费决策行为。

2.2 情境问卷设计与刺激物选择

本研究情景问卷将自变量品牌代言人负面事件严重程度分为高、低两个水平操纵进行被试间设计,操纵变量品牌代言人负面事件严重程度(张圣亮等,2020和Um,2016)、中介变量消费者危机情绪(Romani 等,2012)、因变量消费者抵制行为(刘凤军,2015)及调节变量品牌承诺(Beatty等,1988)均参照前人成熟量表改编后通过李克特七级量表测量。

在问卷设计的刺激材料中在品牌的描述中选取了“运动品牌”这一无论男女都会普遍消费的品类。其次,对于问卷情景阅读材料中品牌代言人负面事件严重程度的操纵,选取了10类违法或违德品牌代言人负面曝光事件诱发消费者抵制行为的典型案例(表1)。

表1 品牌代言人负面事件严重程度前测

在对43个被试在小范围进行前测后发现,被试对室内场合抽烟(M=5.438)和吸毒(M=6.875)的感知严重程度差异最大,故选取“吸毒”和“室内公共场所吸烟”这两种代言人负面事件作为问卷中自变量品牌代言人负面事件严重程度高、低两种水平的刺激材料。

3 结果与分析

本研究通过线上问卷星、Credamo等专业调研平台及线下发放等途径累计回收问卷316份,剔除无效问卷后得到有效样本270份,有效率为86.0%。

3.1 变量操纵检验

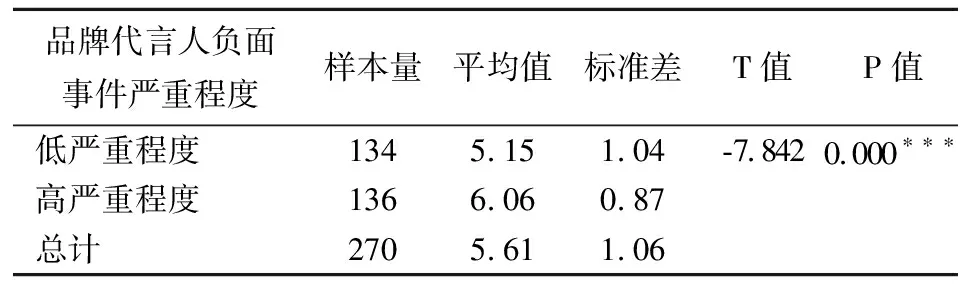

独立样本T检验结果显示,被试对于品牌代言人负面事件严重程度高(M=6.06,SD=0.87,N=136)与严重程度低(M=5.15,SD=1,04,N=134)之间的平均差异显著,t=-7.842,p<0.001。由此证明本文对自变量品牌代言人负面事件严重程度的操纵是成功的。

表2 品牌代言人负面事件严重程度操纵检验结果

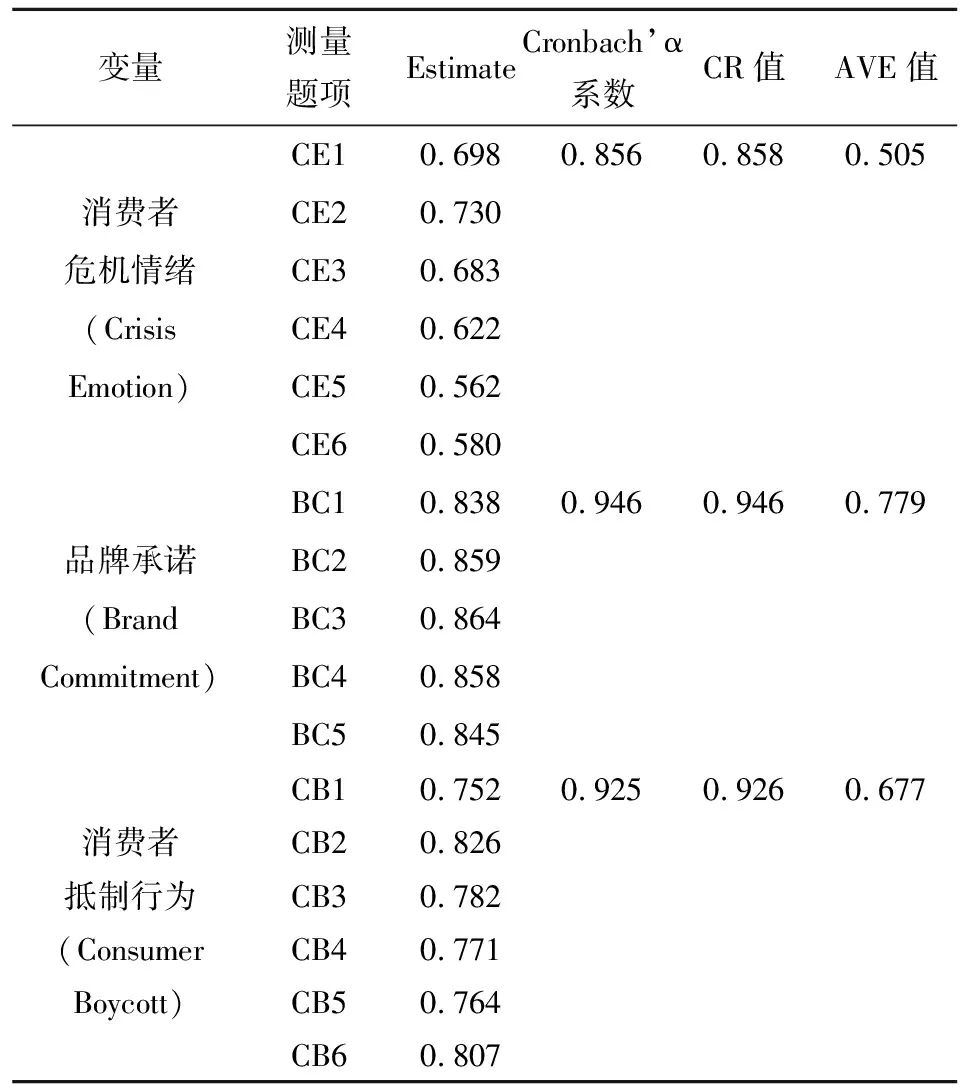

3.2 信度与效度检验

如表3所示,消费者危机情绪、品牌承诺、抵制行为变量Cronbach’α系数均大于0.8,说明本研究数据信度高,具有良好的内部一致性。本研究所有量表均参考国内外学者研究中的成熟量表,在很大程度上首先保证了问卷具备良好的内容效度。然后使用KMO 和 Bartlett 检验进行效度验证,得到KMO度量值为0.917,KMO值大于0.8,Bartlett球形检验近似卡方值为3345.897,自由度为136,P值为0.000,可见研究数据效度非常好。再通过验证性因子分析发现,各变量平均方差萃取AVE值全部均大于0.5,且组合信度CR值全部均高于0.7,证明本次分析数据也具有良好的聚合效度。

表3 信度和效度检验

3.3 假设检验

3.3.1品牌代言人负面事件严重程度与消费者抵制行为的假设检验

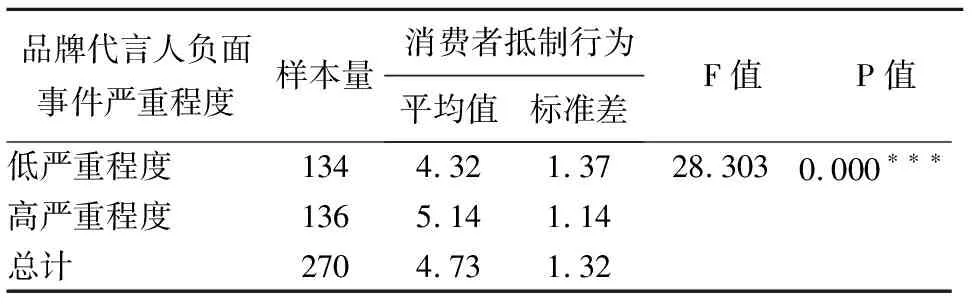

利用单因素方差分析去研究品牌代言人负面事件严重程度对于消费者抵制行为影响的差异性,从表4可以看出:不同严重程度品牌代言人负面事件对于消费者抵制行为有着显著差异性(p<0.001)。具体分析可知:品牌代言人负面事件严重程度的高低对于消费者抵制行为在0.001水平上呈现显著性(F=28.303,p=0.000),且低严重程度品牌代言人负面事件的消费者抵制行为平均值(M=4.32),会明显低于高严重程度时的平均值(M=5.14)。由此可知,H1结论成立。

表4 不同品牌代言人负面事件严重程度下消费者抵制行为

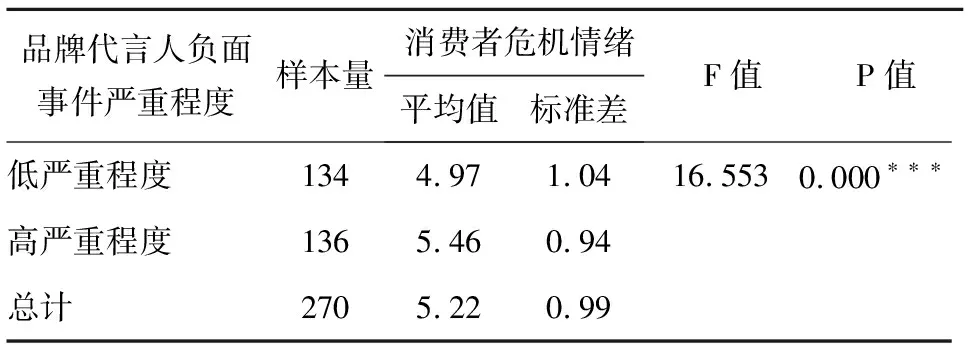

3.3.2品牌代言人负面事件严重程度与消费者危机情绪的假设检验

利用单因素方差分析去研究品牌代言人负面事件严重程度对于消费者危机情绪影响的差异性,从表5可以看出:不同严重程度品牌代言人负面事件对于消费者危机情绪有着显著差异性(p<0.001)。具体分析可知:品牌代言人负面事件严重程度的高低对于消费者危机情绪在0.001水平上呈现显著性(F=16.553,p=0.000),且低严重程度品牌代言人负面事件的平均值(M=4.97),会明显低于高严重程度时的平均值(M=5.46)。由此可知,H2结论成立。

表5 不同品牌代言人负面事件严重程度下消费者危机情绪

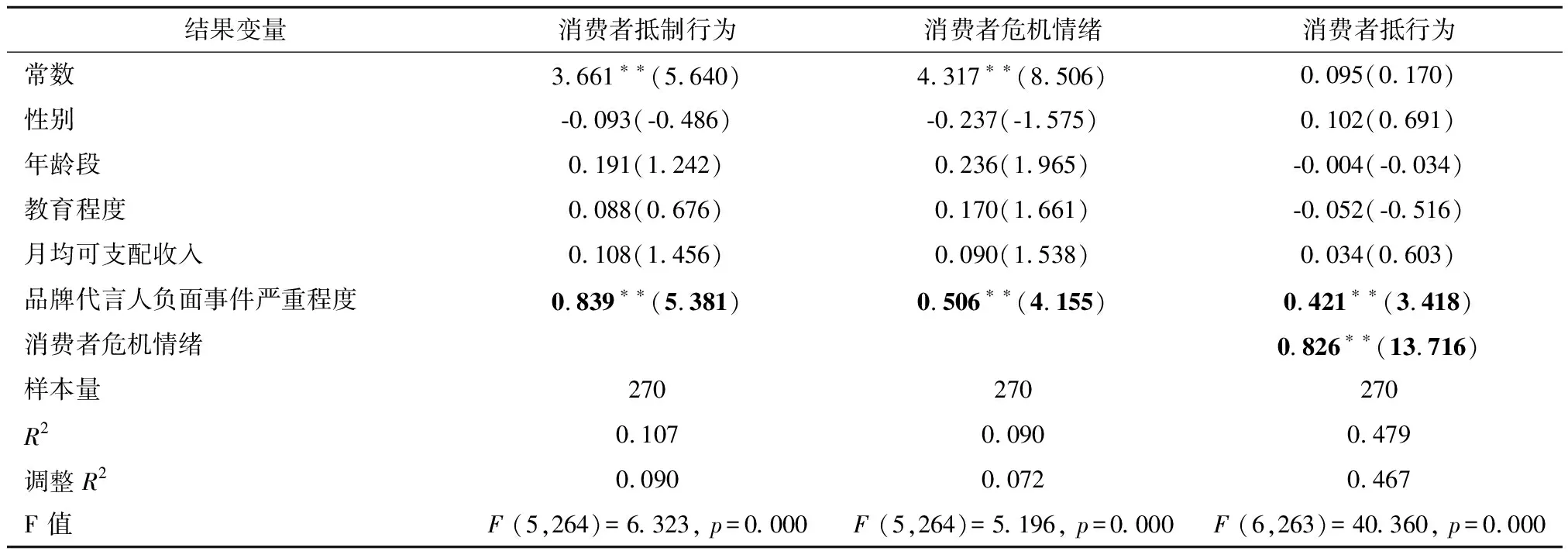

3.3.3消费者危机情绪的中介作用检验

本文采用由Hayes提出的Process插件中的Model 4,对消费者危机情绪在品牌代言人负面事件严重程度对消费者抵制行为影响的中介效应进行检验,并严格将性别、年龄、教育程度与月均可支配收入作为控制变量加入分析过程。

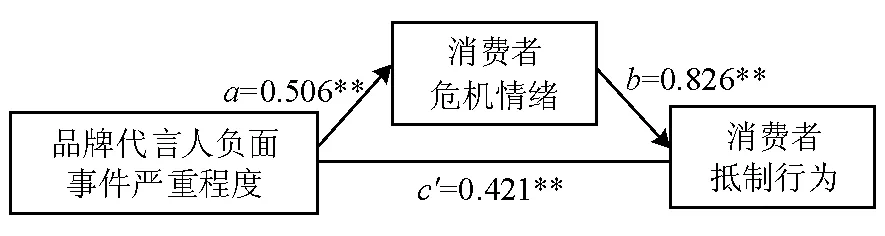

如表6所示,品牌代言人负面事件严重程度对消费者抵制行为的预测作用显著(B=0.839,t=5.381,p<0.01),且当放入中介变量消费者危机情绪之后,品牌代言人负面事件严重程度对消费者抵制行为的直接预测作用仍然显著(B=0.421,t=3.418,p<0.01)。品牌代言人负面事件严重程度对消费者危机情绪的正向预测作用也显著(B=0.506,t=4.155,p<0.01),消费者危机情绪对消费者抵制行为的正向预测作用也显著(B=0.826,t=13.716,p<0.01)。

表6 消费者危机情绪的中介模型检验(N=270)

图2 消费者危机情绪部分中介作用模型

进一步分析可知,a*b的回归系数在Bootstrap95%置信区间内数值为0.080~0.235,均大于0,即不包含0,表明品牌代言人负面事件严重程度不仅能够直接预测消费者抵制行为,还能通过消费者危机情绪的中介作用预测消费者抵制行为,且直接效应(0.421)和间接效应(0.418)分别占总效应(0.839)的50.145%和49.855%。由上述数据分析结果可见,消费者危机情绪具有部分中介作用,H3与H4均成立。

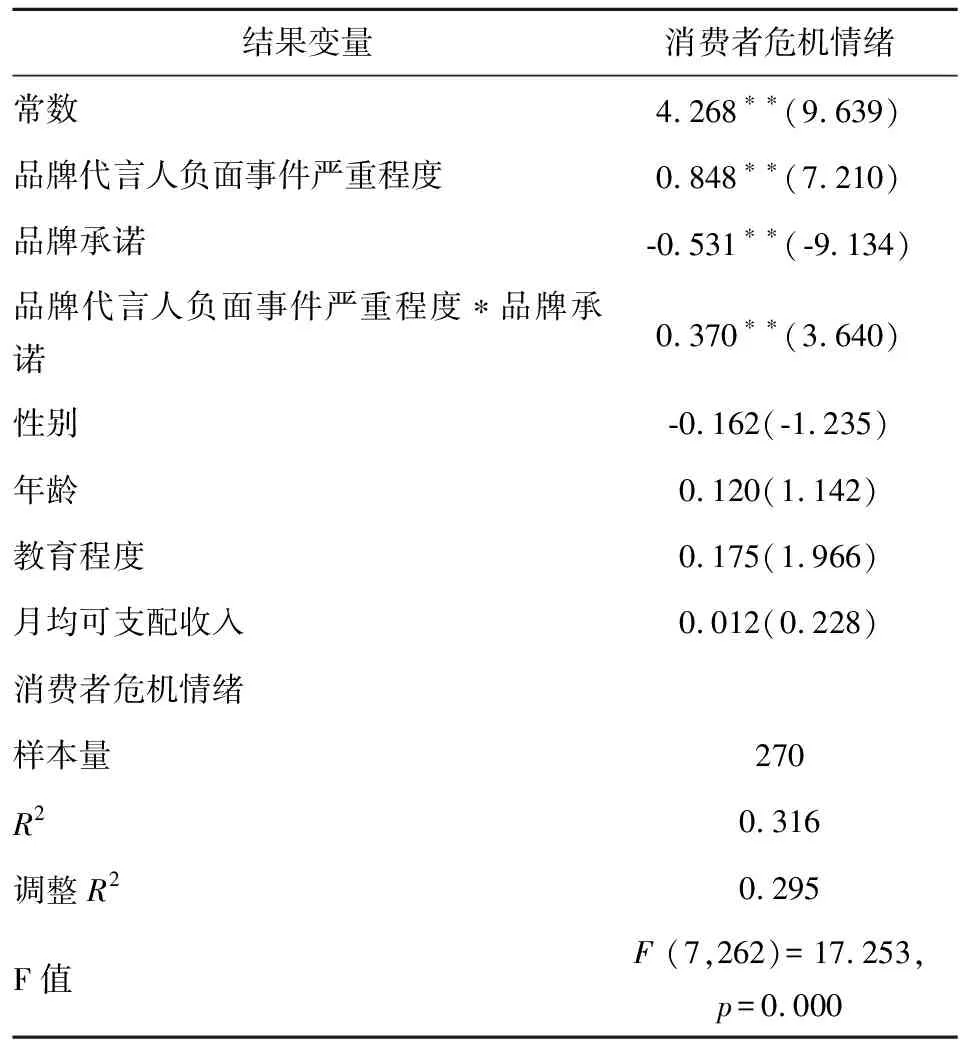

3.3.4品牌承诺的调节作用检验

采用由Hayes提出的Process插件中的Model 7,对品牌承诺在模型中的调节作用进行检验。数据分析结果表明,将品牌承诺放入模型后,品牌代言人负面事件严重程度与品牌承诺的乘积项对消费者危机情绪作用效果显著(B=0.370,t=3.640,p<0.01),说明品牌承诺能够调节品牌代言人负面事件严重程度对消费者危机情绪的预测作用。

表7 有调节的中介模型检验 (N=270)

进一步进行简单斜率分析(图5)发现,对于品牌承诺水平较高的(M+1SD)的消费者,品牌代言人负面事件严重程度对消费者危机情绪具有显著的正向影响作用,simpleslope=1.300,t=8.249,p<0.001;而品牌承诺水平较低的(M-1SD)的消费者,品牌代言人负面事件严重程度对消费者危机情绪也有显著的正向影响,但其影响相对较小,simpleslope=0.395,t=2.154,p=0.023<0.05,表明随着消费者品牌承诺水平的提高,品牌代言人负面事件严重程度对消费者危机情绪的影响呈现逐步提升的趋势。综合上述分析,H5结论成立。

4 结论与讨论

本研究重点考察了品牌代言人负面事件引发消费者抵制行为这一日益频繁发生现象背后的内在机理。从中得知当企业面对突如其来的品牌代言人丑闻,特别是大众眼中高严重程度、性质恶劣的负面事件时更应谨慎应对、审时度势,密切关注社交媒体上消费者对于事件讨论的舆论动向,观察消费者的危机情绪,运用恰当的策略与消费者进行真诚沟通,安抚消费者情绪,竭力避免或减少消费者抵制行为的产生。另外,消费者原有品牌承诺能够有效缓冲代言人负面事件给品牌带来的不良影响,企业应注重通过各项营销活动维系与提升消费者的品牌承诺水平以增加其抗压能力。