华才非成道之器:论易顺鼎填词经历及辍词缘由

2022-04-21张博钧

张博钧

(广东石油化工学院 中文系,广东 茂名 525000)

前言

值得注意的是,如此大量的词作,基本上都完成于光绪十八年(1892)以前,亦即易顺鼎三十五岁之前,三十五岁之后,易顺鼎便鲜少填词,也未见再有词集梓行,少数的零星词作,大都散见于诗集、报刊之中。陈松青《易顺鼎诗文集·集外词存》辑录易顺鼎零散词作二十八阕,其中《摸鱼儿·题雁来红图卷》作于光绪十二年(1886),《齐天乐》(菱塘鱼簖无人路)作于光绪十六年(1890),《还京乐·和袌碧,用清真韵》陈氏未详作年,但若以之与陈锐《袌碧斋词》参照,可知此词乃和韵陈锐《还京乐·寄易实甫武昌,用清真韵》而作,陈锐之词约作于光绪三十二年(1906),故知易氏此词当作于同时或稍后。由此可见,除前述《摸鱼儿》与《齐天乐》二词外,其余二十六阕均作于易氏三十五岁之后,其数量尚不及易氏词作的百分之五。也就是说,在上述词集之中,几已囊括了易顺鼎现存全部词作,而这些词作均成篇于词人十七岁到三十四岁之间,因此陈松青才说其词是“典型的青春文学、才子文学”。

以易顺鼎词作数量之多及前期创作之集中,可知其人于填词一道,用力不可谓不勤。究竟是什么原因让易顺鼎从锐意填词到几乎辍词不为?而这个原因在他学词、填词的经历中,是否有迹可循?本文拟借由梳理易顺鼎词集,参照其生平行迹,期能一探他学词经历,并尝试理解其人辍词不为之缘由。

一 词集编年与易顺鼎填词态度变化

笔者所见易顺鼎词共八集十二卷,创作时间最早的是《湘弦词》,附刻于光绪五年(1879)《丁戊之间行卷》之后,作年约在“癸酉至乙亥”间,即同治十二年至光绪元年(1873—1875),所收词作为易顺鼎十六至十八岁时所作;最晚的则是光绪十七年(1891),与程颂万等人结社联吟的《湘社集》。易顺鼎各词集均有明确系年,时间脉络清楚明晰,故可依据年代先后,顺序排列。除集与集之间时序井然外,易氏各集词作之排次,亦略依时间先后次第排列。以最早的《湘弦词》为例,此集除注明作于癸酉至乙亥年间外,集中作年明白可知者,均按时间顺序编排,如:《齐天乐·七夕》之后接《贺新凉·中秋》,再之后则有《酹江月·甲戌十七初度》《金缕曲·乙亥元日时在鼎州》,从七月初七,到八月十五,乃至易顺鼎生日九月初五,再到来年元日,次序丝毫不错。

此外,未标明作年的作品,虽难以考知创作时间,但据其所记节候看来,实亦略按季节顺序排列,因此自第一首《蝶恋花·春日题桃花源》起,至第十六首《疏影·梅影用红豆树馆韵》止,季节递嬗已由春至冬,可见此十六阕词当作于癸酉年;而第十七首《菩萨蛮》(落红满地香成阵)于秋冬之后,复写暮春,可见作此词时已是来年春天,故此词至第四十首《浣溪纱·湘江舟行》当均作于甲戌年,上述《酹江月·甲戌十七初度》一词即列于此一部分;而第五十首《金缕曲·乙亥元日时在鼎州》以后诸阕则作于乙亥年之后。

另如《摩围阁词》作于光绪四、五年(1878—1879),创作时间接续在《丁戊之间行卷词》的“戊寅之秋”之后,而《摩围阁词》起首之《秋思耗·得湘中故人书用耒边词得秋锦书韵》正作于秋末冬初,且之后词作均按照节候,顺序排列至己卯年暮春。又《摩围阁词》中明确可系年之作,如:第十首《渡江云·十二月十三夜望月和次香韵》、第十八首《满江红·残腊十五日,江路冲寒,赋此为蛮天雪印》、第六十四首《高阳台·上巳日紫帆同次香、敦甫江岸踏青,赋此调寄余古欢阁,即用原韵答之》、第七十八、七十九首《忆旧游·清明和家大人韵二首》以及第九十首《青玉案·闰三月和家大人原韵》等,亦均按时间先后排序。

由此可见,易顺鼎词集之编纂,整体上具有明确的时间刻度,对于了解词人之经历及作品,提供了相当大的帮助。兹将易氏各词集之系年表列如下,以明各集先后次序及承续关系:

(续表1)

根据表1,初步可以看出同治十二年到光绪元年(1873—1875)这段时间,易顺鼎于词之一道兴味正浓,颇见用心,不仅持续创作,成果亦十分可观。光绪二年到光绪六年(1876—1880),是易顺鼎一生词体创作最为繁盛的时期,《鬘天影事谱》《丁戊之间行卷词》《摩围阁词》《楚颂亭词》都先后完成于这段时间,此时词作数量甚至超越诗作。光绪六年(1880)之后,词体创作开始出现间歇现象,可见此时易顺鼎的心态必然发生了变化。光绪十三年(1887)因与郑文焯等人于苏州结社,酒朋吟侣,彼此酬唱,词事稍振,才有《琴台梦语》《吴波鸥语》等词集的出现。但此时易氏致力于词的程度,大不如前,社集消散之后,便即再辍词笔。至光绪十七年(1891)与程颂万等人于长沙结湘社,才又有《湘社集》中的词作传世,《湘社集》之后,易顺鼎就再也不曾大量填词,只有在某些特殊场合才偶有零星词作流传。

表1 易顺鼎词集系年表

以词集类型来看,上表所列前六种均是易顺鼎个人词集,六集之中,有五集成编于光绪六年(1880)以前,后二种则为社集之作,二集之前都有一段填词的间歇期。就词集刊刻状况而言,社集二种中,《吴波鸥语》据龙榆生按语所记,乃朱祖谋手抄本,似未见梓行;《湘社集》兼诗、词、断句、序文为一集,词为其中一卷。其余各集则除《湘弦词》为附刻外,均属单行本。

因此,若综合考虑创作时间、词集类型、刊刻状况等因素,笔者以为可以将易顺鼎整个填词历程分为三个阶段:自学词之始迄于光绪二年(1876)这段时间,为其填词经历的第一期,此期以《湘弦词》为代表;光绪二年到光绪六年(1876—1880)为第二期,此期词作最丰,四集面貌各异,别具特色;光绪十三年(1887)以后为第三期,以《琴台梦语》为代表,《吴波鸥语》《湘社集》附之。一、二两期时间虽然相续,但从易顺鼎以《湘弦词》为附刻这一举措来看,或许暗示这两期的词作存在着些许差别;二、三两期时隔七年,第三期又以社集之作为多,两集之间又相隔四年,实已预示了易顺鼎日后辍词不为的路向。

二 由诗到词,由词到诗:易顺鼎填词经历的两次转向

尽管易顺鼎填词的时间相对集中在生命前期,却不代表他的词作与词学宗尚自始至终都只有单一面向。前文即曾指出,易氏以《湘弦词》为附刻的举动,已有意无意透露出,在他最热衷填词的那几年里,至少存在一次词学转向,也正是此一转向,使得《湘弦词》只能沦为附刻,而不是成为某集的一卷。除此之外,详考易顺鼎早年词集、词作,可以发现,在他于词之一道用力最勤的时候,其实已隐约露出日后辍词不为的端倪。以下兹就上述两方面的路径转换,论述易顺鼎的填词经历。

(1)“始获读宋名家词”:光绪二年(1876)的词学转向

《湘弦词》收录易顺鼎十六到十八岁的作品,乃易氏现存词集中创作时间最早者,但该集并非他首刊的词集,亦非初学填词的成果集结。据易顺鼎《鬘天影事谱自序》《故友蒋君词叙》所述,其初学填词约在十三岁左右,而其《琴志楼摘句诗话》有言:“余十五岁时,刻诗词各一卷,曰《眉心室悔存稿》,自署曰‘忏绮斋’……二十年来,欲求当时刻本,片纸无存。”下有小注云:“此诗有刻本,今久佚。”可知易顺鼎原有《眉心室悔存稿》词一卷,刊刻于十五岁时,距学词之始不过两年,其中文字当可见初学填词之轨迹。但此集久佚,易顺鼎自己也无存本,因此欲考察其填词经历,只能由《湘弦词》入手。

在《故友蒋君词叙》一文中,易顺鼎自述其学词经历曰:“余十二三岁,初至黔,师其名宿芷升莫先生,世所称子偲征君之弟也,朴学而工词。余学为词自莫先生始。”又《鬘天影事谱自序》云:“余年十三四,即学为词。篇成,虽友人称善,未能自慊也。曩岁游京师,始获读宋名家词,如吴君特、周公谨其人者。”据此可见,易顺鼎约在十三岁开始跟随黔地名宿莫庭芝学词,到十九岁创作《鬘天影事谱》时,他的学词路径即出现一明显转折。易顺鼎虽未明言莫氏引领的词学门径为何,但就其《鬘天影事谱自序》所言,约略可以推知莫氏词学取向,当是崇北宋而黜南宋的。顾朴光即指出:“从莫庭芝现存的作品看,他较多地受到韦庄、秦观、周邦彦、苏轼等人的影响,其师承的痕迹,是十分明显的。”莫氏既以北宋词为宗法对象,易顺鼎从其学词,门径自应大致相近,虽然日后回顾,易氏对此时之作“未能自慊”,但当时或许也未明所以,要到光绪二年(1876)入京参加会试,与京师乃至其他地区词人交往后,方能出此反思之语。在《鬘天影事谱自序》中,易顺鼎特地拈出吴文英与周密为“宋名家词”之代表,即显示以吴、周为代表的南宋词人,是他在入京以前较少接触的。获睹宋名家词,词学视野大开,使易顺鼎于词之一道,不论是在兴趣或内容上,都产生了一定程度的变化。

《鬘天影事谱》作于光绪二年到光绪三年(1876—1877),即易氏丙子年会试落第后,到来年入京参加会试的这一段时间内。这部词集接续于《湘弦词》之后,是易顺鼎在“获读宋名家词”,汲取全新的词学养分之后,自觉进行的词体创作。他在序中说自己“自春明下第,万感无聊,而于此道,乃稍稍进矣”,虽然从字面上的表述看来,填词似乎是他落第后百无聊赖、聊以自遣的无意之举,但从“稍稍进矣”四字即可看出,《鬘天影事谱》实是他出于自觉的创作实践,不仅勤于创作,还有意识地与过往作品相较,自觉填词技艺“稍稍进矣”,欣悦之情溢于言表。值得注意的是,在易氏现存诗作中,光绪二年(1876)只录至初抵京城的《都门春感》,光绪三年(1877)所收诗作则始于《抵都门作》,而在《鬘天影事谱》创作的“丙子春仲讫丁丑春孟”这段时间内,乃至于在此期间所记述的所有事件、活动,未见任何诗作留存。若非易顺鼎此时诗作有所散失,则显示他在这段时间将大多心力都放在词体创作上,更可证明易氏此时于词之一道的自觉用心,绝不只是万感无聊下的简单消遣而已。

若将代表初学门径的《湘弦词》,与词学转向的实践之作《鬘天影事谱》参照互观,更可见易顺鼎此时填词路径、态度的明显转变。以选用词牌为例,在《鬘天影事谱》中,不同词牌的大量使用,即可明显见出易顺鼎此时于词体创作进行多方尝试的企图。在《湘弦词》六十七阕词中,易顺鼎所用词牌共二十七调,用调着实称不上多变,且大抵为常人耳熟能详的曲调,兹将该集使用两次以上之牌调统计如下:

从表2可知,使用次数在五次以上的,就有《浣溪沙》十阕,《满江红》《金缕曲》各八阕,《百字令》六阕,皆是常见的词牌,四调相合共三十二阕,已接近《湘弦词》作品总数之半,易氏择调之惯性于此可见一斑。但在《鬘天影事谱》的一百零四阕词中,易顺鼎共选用词牌七十七调、七十八体,仍将其中重复使用之牌调列如下表,以便参照:

表2 《湘弦词》中使用两次以上牌调

由表3所列可知,除《洞仙歌》有六阕,《金缕曲》五阕,《台城路》四阕,《天香》《高阳台》《沁园春》《莺啼序》各三阕,《浪淘沙令》《念奴娇》《一萼红》《风流子》《春光好》各有两阕之外,其余六十五调、六十六体均未重复,且《鬘天影事谱》使用的七十七个词牌中,与《湘弦词》重复者,仅十二个,新用的词牌就多达六十五个。在长调的使用上,《鬘天影事谱》有五十一调,《湘弦词》仅有十调,两者对比悬殊,凡此皆可见易顺鼎在获读宋名家词之后,于择调之际,有意避熟,多方试填新调的用心。

表3 《鬘天影事谱》使用两次以上牌调

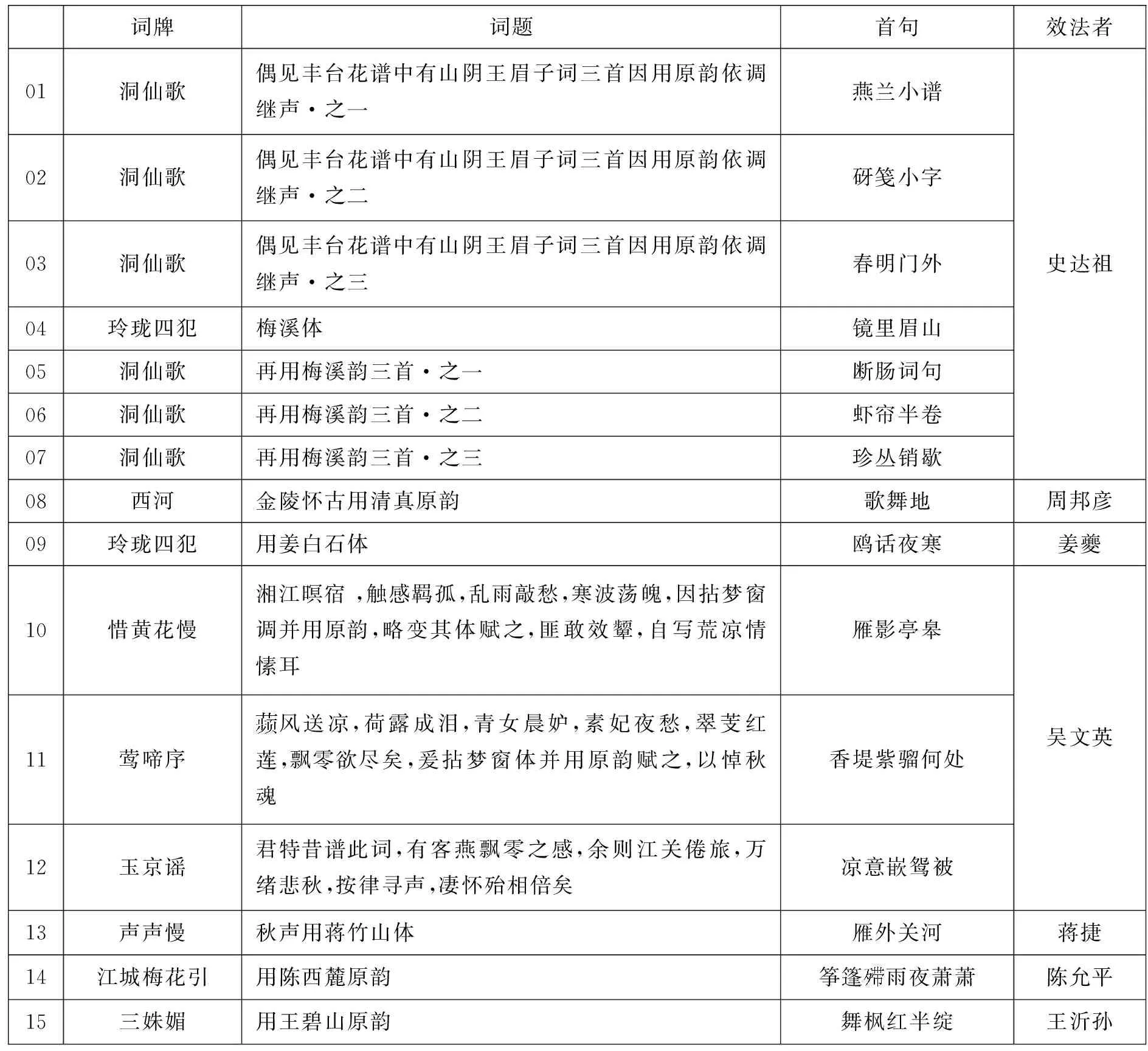

践习新调之余,《鬘天影事谱》中另有多阕用韵、效体之作,明显表现出规仿前人的意图,兹将其用韵、效体之作,整理如下:

由表4可以看出,易顺鼎于词题明白点出的用韵、效体对象中,除周邦彦外,均为南宋词人,被列举为“获读宋名家词”代表的吴文英赫然在列,清楚展现出易氏自觉地对前人之作,尤其是南宋名家词作的取法与学习。这种用韵、效体的情况,在《湘弦词》的作品中尚未出现,由此可见,易顺鼎确实是以不同于以往的心态与眼光在从事《鬘天影事谱》的创作,其用心之深刻,用力之勤勉,透过以上论述即可略见端倪。

表4 《鬘天影事谱》中用韵、效体之作

(2)“壹意为诗”:光绪三、四年间(1877—1878)由词向诗的复归

光绪二年(1876)获读宋名家词之后,易顺鼎于词之一道虽曾积极践习,专意填词,致使诗集出现近一年的空白,但他或许从未有以词立身名世之意,因此在《鬘天影事谱自序》中才会避重就轻地说此乃“春明下第,万感无聊”之作,却又不禁得意于自己词作“稍稍进矣”,呈现一种矛盾心理。这种着意用心于词的创作态度,在易顺鼎创作生涯中堪称昙花一现,作为一个传统文人,面对诗词二体的选择时,他毫不犹豫地选择了诗。

《丁戊之间行卷自叙》略述该集编定缘由时提及:“其壹意为诗,自丁丑岁始也。明年戊寅之秋,余齿亦既二十,赋性昏惰,即兹区区者,亦以菁华告竭为忧,不得已遂举两年所为歌诗,删定数百篇,附以杂文词曲,为《丁戊之间行卷》。”从序文言论看来,此集之所以编定,似是易氏忧心自己“菁华告竭”,因此才整理近两年作品,刊刻出版。但若细玩文意,即可知易顺鼎之所以编定此集,主要原因乃在于他丁丑岁始“壹意为诗”,而《丁戊之间行卷》正是他“壹意为诗”之后的具体成果。该集在当时颇受称道,潘祖荫曾亲口对他表示自己“曾读《行卷》,惊才绝艳,倾倒久矣”,又向刑部衙门诸司官称许其为“空前绝后一枝笔”,可谓赞赏备至。易顺鼎曾以《行卷》呈张之洞,向他请益,又曾以此向王闿运求教,可见他对《丁戊之间行卷》颇具自信,似乎亦有以此集作为其弱冠时期代表作品之意。

易顺鼎既以《丁戊之间行卷》四处呈教于人,显然存在干谒之企图,内容自然要向传统士人之价值观靠拢。杨柏岭曾指出晚清民初词家“无法完全摆脱词为小道、小技的意识,尽管他们认识到为词也是为道之一种,甚至‘然其极至,可以立言’”,但在传统经世致用的士大夫教育之下,文人未必会选择词作为成道之器。杨氏之观点适足以解释易顺鼎何以在光绪二年(1876)用力于词,却在光绪三年(1877)即改弦易辙,由词向诗复归,而易氏之所以特别于序中大力标榜自己“壹意为诗”,该集之编纂亦以诗作为主,实际均是传统观念使然。杂文词曲虽为附带,但毕竟仍是集中的一卷,因此,易顺鼎对收录集中的词作理应经过筛选,以符合他此时的词学期待,或他人对其创作的期许。《丁戊之间行卷词》的题材,主要以题赠酬唱、羁旅行役及闺情侧艳之作为主,整体上不脱前两集之范畴。但从其中收录的词作看来,可以发现侧艳之作明显减少,集中虽仍有部分闺情词,但大多出之以小令,写来含愁脉脉,却不失清丽,如其《采桑子》“缃桃花下留春住,春又匆匆。嫩翠憨红。消得帘钩昨夜风”,《卖花声》“病来和梦说温存。不是红鹃窗外语,忘了残春”,《醉太平》“衫儿醉松。鬟儿睡松。海棠落了轻红。是愁中梦中”等,词写春愁摇漾迷离,看似不着意,却又总是让人难以忽略。这类题材在《丁戊之间行卷词》中多是淡笔轻描,略略点染,少见如《鬘天影事谱》中长调叙情、雕琢精雅之作。此外,集中题赠酬唱之作颇多,几占全集词作的三分之一,这类词作大多是透过回忆或赠友,借题发挥,抒发词人心中感慨。如光绪三年(1877)会试落第,易氏亦作有《大酺》一词,题曰:“王梦湘下第出都,赋此调留别,即用余稿中原韵。春去寻春,客中送客,朝茵白日,相对黯然,因次前韵答之,无当赠言,絮愁而已。”题中即已言明“无当赠言,絮愁而已”,正是易顺鼎此类词作的明显特征。

值得注意的是,同样是下第归里,《鬘天影事谱》收录不少易顺鼎于光绪二年(1876)旅次之中所作的怀古词,抒发其对岁月流逝、历史兴亡的诸多感慨,但在《丁戊之间行卷词》所录光绪三年(1877)词作中,仅有《水调歌头·青溪小住,画桨迎潮,制此词倚楫而歌之,如向廿四桥头,闻箫声隐隐也》一词可以归类为怀古之作。但此词与《鬘天影事谱》所收怀古词的情调明显有别,词中不复满腔天地无情的怨忿,如《念奴娇·江南舟中作》“今古梦痕消不尽,付与败蕉残鹿”“无情最是,秦淮一片寒绿”,反而带点旁观的淡然,清冷地追寻着过往的人事遗迹。“多少龙蟠虎踞。多少莺啼燕语。流水杳难寻”“消他几度斜照。换尽绿杨阴”等语,反复展现人事变换的频繁与不可逆转,但词人并未再出以无情之怨,反而结以“湖为莫愁好,一鸦到如今”“四百画桥月,依旧荡波心”的冷然。淡漠疏离的况味底下,无可奈何的遗憾仍旧充满其中,显然动荡的不仅仅是映照画桥明月的波心,亦是词人深隐的内心。

既然易顺鼎内心依旧因今昔之感而动荡,何以未如去年一般将情感抒发在词作上呢?笔者以为关键正在易顺鼎于此年始“壹意为诗”,因此在传统诗词有别的辨体观念下,他改以诗体负载这类怀古题材的书写,抒发对历史兴亡的种种感慨,在《丁戊之间行卷》所收古今体诗中,即有大量怀古之作,如其《江行杂诗二十首》,几乎每到一地,就有一首怀古诗作,诗中和词同样结合羁旅之感与华年之叹,却往往在抒情之外,加以历史的反思,借古讽今,不仅冲淡了兴亡之哀,还多了点孤臣孽子的声嘶力竭。如其《江行杂诗》之八“歌舞苟未休,战争方未已。武嬉而文荒,其祸乃至此”,之十一“美人与天子,并觉江南奢。惜哉泄已尽,恨亦层层加”等,均展现出不同于词作的诗歌风格,也显示出易顺鼎对于诗词两种文体不同的创作趋向。

三 余固尝悔词:易顺鼎辍词不为之因由

由于本文以词为研究主体,故将《丁戊之间行卷》的“壹意为诗”视作易顺鼎由词向诗复归的表现,但或许对于易氏本人而言,所谓的复归从来就不存在,他一直都服膺于传统士人的价值观,《鬘天影事谱》不过是他人生旅途中,偶然的旁逸斜出。在此之后,易顺鼎虽然没有立即辍词不为,但其创作都是诗词并行,类似光绪二年(1876)那样专力填词,诗作偏废的情况,再未发生,《丁戊之间行卷》以诗为主,自不待言,紧接其后的《摩围阁集》亦是诗词各半。必须特别强调的是,《摩围阁词》之作,实已初步开启日后《琴台梦语》《吴波鸥语》《湘社集》的创作模式,亦即:易氏自发性填词的情况逐渐减少,往往须待诗友之激发,方有大量词作涌现。

易顺鼎《摩围阁词自叙》提及此时与张景昌、蒋文鸿“同居黔东,刻意为词”,又说斯集之成,“皆与二君切磋讲论之功”,可见撰作此集,实得益于蒋、张二人不少。《摩围阁词》集分二卷,卷上署“岁寒三友社言”,卷下署“旧鸥今雨社言”,明言此集所收大都作于结社酬唱之际,即便所作并非社题,往往亦有诗友唱和,如易顺鼎集中有《月华清·春街买鹦,与故禽无二,返魂香耶,再生缘耶》一词,就题中所言看来,此词显然并非社题,只是易氏自述买鹦之事,但张景昌知晓之后,亦填《月华清》一阕,题曰:“实甫得鹦,宛如旧蓄,复填此解,余亦继声。”共同为此调禽弄鹦之类的生活琐事,留下记录。《摩围阁词》既是三人之间“此唱彼和”之作,则此集的结束亦与社集之流散有关。根据集末所收《玉漏迟·题次香悼亡草,即送其游白门》与《采桑子·送紫帆入吴》二词,可知三人的社集结束在光绪五年(1879)春末,当时蒋文鸿将赴南京,张景昌欲往吴门,而易顺鼎留黔,三人前途各异,社集因此结束。易顺鼎后来的词集几乎都是在类似情况下产生,《楚颂亭词》可视之为《摩围阁词》余绪,《琴台梦语》《吴波鸥语》为同时之作,当时易顺鼎与郑文焯等人于苏州缔结吴社,《湘社集》更是社集成果,已非个人别集。

自光绪五年(1879)创作《楚颂亭词》到光绪十三年(1887)创作《琴台梦语词》之间,易顺鼎虽持续将过往词集付梓刊行,如《摩围阁词》刊刻于光绪八年(1882),《楚颂亭词》梓行于光绪十年(1884),但在这段时间内,易氏传世词作绝少,亦未见有完整收录这段时间词作的单行本词集行世,目前所见,仅有零星词作,如光绪八年(1882)的《摸鱼儿·壬午秋送次香重游吴门即题其词卷》以及光绪十二年(1886)的《摸鱼儿·题雁来红图卷》两阕。在七年之间,易顺鼎居然只见两首词作留存,与此前四年的创作力度相去甚远。若撇除词作散佚的可能性不谈,其间所蕴藏之意涵显然颇值得深究。在易顺鼎现存作品中,未见有任何文字记录对此一转变做出详细解释,因此笔者只能透过其他信息,结合易顺鼎此时行迹,尝试理解他此时的心理变化。

其一,易顺鼎于光绪六年(1880)第三次会试报罢之后,纳赀为刑部山西郎中,显示出他对世俗功业萌生了更为积极的追求欲望,或许因此转移注意力,减弱了他填词的兴趣。

其二,光绪六年(1880)春天,张之洞曾对易顺鼎好友王秉恩说道:“实甫旷世天才也。尝以《行卷》求益,若词章固犹不足传耶?度若才,何学术不可跻,而顾画是耶?”王秉恩后来以此语转告,易氏深以为然,因此向张之洞执贽请业。其《摩围阁词自叙》中有言曰:“今年春,余受业于南皮张先生之门,先生于学,靡所不窥。”此序正作于光绪六年(1880)十一月。可见易顺鼎服膺于张之洞词章固不足传,不宜画地自限的建议,故而产生捐弃词章、转向经术的意图。

其三,光绪八年(1882),易顺鼎曾持《行卷》与《经义莛撞》稿本向王闿运请教,王氏诫之曰:“华才非成道之器,然其先不可少。东坡六十而犹弄聪明,故终无一成。”从经学的角度出发,以苏轼为戒,提点喜好诗词的易顺鼎不宜自恃才华,以免一事无成。

其四,张之洞与王闿运的言论,虽非直接针对词体而发,但两人对词体的态度,势必对易氏此时的创作产生影响。张祥龄自述其学词历程时曾言道:“祥龄于他学稍知涉猎,唯词以南皮薄之,湘潭小之,遂决意不为。”可见张之洞与王闿运两人对词体的态度,是一个“薄之”,一个“小之”,遂导致张祥龄于词“决意不为”,自亦有极大可能令易顺鼎在这段时间内辍笔不为。

其五,光绪十年(1889),易顺鼎曾先后刊行了《经义莛撞》《读经琐记》《读老札记附补遗》,此类著作的连续刊刻,明显表露出他自光绪六年(1880)以后的学术转向。

联系上述五点,可见易顺鼎在光绪六年(1880)前后,对于自己的人生事业曾经历一段省思期。在此时期又先后受到张之洞与王闿运的影响,对自己欲以立身之功业学问有所质疑,因此逐渐弃去词章之学,转向经史学术,可惜最终仍无所成。易顺鼎在其《哭盦传》中曾自述其学术经历,曰:“已而治经,为训诂考据家言,治史,为文献掌故家言,穷而思返于身心,又为理学语录家言。然性好声色,不得所欲则移其好于山水方外。所治皆不能竟其业。”据其所述,可知易顺鼎治学路径一再改变,最终皆未能竟业。其学术转向的失败,性格不合乃是明显主因,所以他在《哭盦传》中对此进行反省之后,得出欲将生性所好移于山水方外的结论,故此后则致力于山水诗之创作,最后亦以诗成就了自己,至于词,显然早已不在他成道之器的考虑之中。

既然光绪六年(1880)以后易顺鼎已辍词笔,何以在光绪十三年(1887)又有《琴台梦语词》与《吴波鸥语》之作呢?对此,易顺鼎曾于《琴台梦语词自序》中言道:“且余固尝悔词,悔之而不废者,何也?哀乐难忘,而聚散可感也。”此语透露出的信息有二:

首先,易氏曾经“悔词”,而根据以上论述,他“悔词”的时间,当即光绪六年到光绪十三年(1880—1887)这段时间。由此可知,易顺鼎这段时间的创作空白,显然并非外力阻碍,而是他在反躬自省之后,出于自觉的辍词不为。

其次,易顺鼎之所以在悔词之后,重又填词,其原因乃在于“哀乐难忘,聚散可感”。他在《吴波鸥语·连句和白石词叙》说:“嗟乎,天下虽大,同志良难,文章之事,尤多异轨,或是丹非素,或论甘忌辛,胜己则相倾,歧己则相伐。上下千古,纵横九州,如吾数人之喁于相应,可多得乎?”文中感慨天下之大,文人相轻本是寻常,能与同心友朋共聚,谈诗论文是何等难得,字里行间显见易顺鼎心中对吴社友人的珍视与喜悦。人生感怀导致强烈的抒情冲动,让他在久不为词之后,再次有了提笔填词的欲望,而友朋聚散、诗酒相得更进一步触发了他的填词冲动,因而有《琴台梦语词》和《吴波鸥语》之作。易顺鼎此后的词作,包括《琴台梦语词》《吴波鸥语》《湘社词》及其晚年词作,基本上都是与友朋相互酬答的题赠之作。词之于易顺鼎,似乎已不再是独抒怀抱的抒情载体,而成为友朋聚首时的酬唱之具。

《琴台梦语词》的创作止于光绪十三年(1887)九月,此后直到光绪十七年(1891)间,目前所见除《齐天乐》一阕书赠暴式昭外,未见有其他词作传世,要到《湘社集》酬唱之际,才又有较多且集中的词体创作。联系《琴台梦语词》、《吴波鸥语》以及《湘社集》的创作背景看来,可知易顺鼎自从光绪六年(1880)悔词不作之后,于词体一道基本上已少有自发性的创作欲望,之所以悔而不废,都是源自“聚散可感”的社集活动之触发。前文曾提及此一模式于《摩围阁词》时便已初露端倪,《楚颂亭词》虽可视为《摩围阁词》社集之余波,但该集之作毕竟还是在易顺鼎较为热衷填词的时期,且创作时社集已经结束,集中词作仍是词人“情孰能无所寄”的自发创作,所谓“余波”实指因社集而起,延续未绝的填词冲动。相较之下,《琴台梦语词》创作时间与《吴波鸥语》重叠,都缘于吴社之缔结,属于词人个人的自发性相对较低,此一现象到《湘社集》时期又更为明显。此时,易顺鼎在《湘社集》之外,不仅未再有个人词集刊行,且集中独作者仅二十阕,难与前期的创作盛况相提并论,即便是与吴社时期相较,亦明显不及。《湘社集》之后,易顺鼎再辍词笔,未曾再大量填词,现存的后期少数词作都是与人酬答的题赠之作,散见于诗集、报刊之中,早年出于自觉,锐意填词的易顺鼎,已不复见。

结语

易顺鼎词作数量丰富,创作时间却集中于三十五岁以前,之后便罕有词作。从锐意填词到辍词不为,其间缘由可借由其人填词经历略做考察,从中亦可见传统文人填词之心态。易顺鼎十三岁始学填词,其填词经历可约略分为三期:光绪二年(1876)以前,可视为第一期,此期以《湘弦词》为代表,是易顺鼎从莫庭芝学词,初窥门径的成果展现,词风以北宋为尚。光绪二年到光绪六年(1876—1880)为第二期,此一时期的两次转向于易顺鼎词体创作而言最为关键,易氏锐意填词是在此时,但他日后悔词、辍词不为的缘由亦于此时萌发并逐渐发酵。光绪二年(1876)“始获读宋名家词”,触发他填词的积极兴趣,不仅导致他词学路径的转向,于创作《鬘天影事谱》期间,甚至表现出以词废诗的倾向,堪称他一生中最热衷于词的时期。

光绪三年(1877),易顺鼎开始“壹意为诗”,由词向诗复归的转向,透露出他人生志向的变化。志向变化已约略可见易顺鼎日后辍词不为之端倪,光绪六年(1880)前后,张之洞、王闿运两位前辈“华才非成道之器”的教诲,更加深其省思,日后辍词不为之举措,实亦其来有自。光绪十三年(1887)以后为第三期,以《琴台梦语》为代表,《吴波鸥语》《湘社集》附之。光绪六年至十三年(1880—1887)这段时间,显然是易顺鼎《琴台梦语词自序》所谓“余固尝悔词”的阶段,悔而复作,乃因吴社、湘社同道好友相聚使然,此一“聚散可感”的填词模式,实际上在第二期因与张景昌、蒋文鸿结社而作的《摩围阁词》中已然可见端倪。

光绪十七年(1891)之后,由于人生路向的转变,先后辗转于经术、考证、道学的易顺鼎,填词兴趣早已大不如前,又缺乏吴社、湘社之流的诗友碰撞,无怪乎其人再无词集行世。辍词不为虽是易顺鼎个人的创作选择,但其填词经历与辍词缘由,在某种程度上也反映了传统文人看待词体的复杂心态。