邹汉珍:棒槌叮当寄深情

2022-04-21秦改梅

秦改梅

视频采访接通后,邹汉珍一边与记者聊天一边熟练地编织着花边,一个个小小的棒槌在她的手指间上下飞舞,隔着屏幕,依然能听到清脆的碰撞声。

“从小家里的老人织花边,我在旁边就看会了。”邹汉珍说,在她小的时候,家家户户都会织花边,在栖霞农村大街小巷、农家土炕上,经常可以看到老太太、小媳妇三个一簇,两个一帮地聚在一起,边拉家常边用手熟练拨弄着缠有细绳的小棒槌。

“现在专职从事棒槌花边这一手工制作的艺人是不是特别少?”记者问。

“不是少,是几乎没有,现在靠这个手艺难以生存。”邹汉珍无奈地回答。

“棒槌花边的制作工艺繁复,耗工耗时,成本很高,织出的作品自己看着喜欢,但是根本卖不上价。”邹汉珍说,过去棒槌花边主要销往国外,如今有了机器生产,失去了市场需求,只是偶尔通过展会能售出一两件。

在2019年烟台举办的亚洲散装葡萄酒博览会上,邹汉珍十二生肖作品当中的《龙》和《鸡》,被两位外国友人分别以600元的价格买走。当时她感到很惊喜,“没想到竟然能卖出这么高的价格,平时一件100元都没人要!”大多时候,她的作品只能摆在家里自我欣赏。

过去,织花边是栖霞广大农村妇女的重要经济来源,从业者甚多。如今,随着老一辈艺人的老去,这项靠口传身授并需要长期实践而学成的技艺,也会随之消失。对于肩负着传承使命的邹汉珍来说,拯救棒槌花边技艺是一个严峻的现实问题。

为了向更多人推广棒槌花边,邹汉珍经常会参加各类非遗展览及社会活动,将编织过程进行现场展示。“受疫情影响,我已经连续两年没有出去参加非遗展览了。以往参展,因为花边编织起来观赏度高,围观者众多。现场还会遇到好些专业的老师,他们热心地给出各种指导意见,让我收获很大。”邹汉珍说,每次从展会回来,她都觉得能量满满,又有了坚持下去的心劲儿。

时代在发展,传统的棒槌花边样式已经过时,如何与时俱进,让棒槌花边重新焕发光彩?邹汉珍开始尝试艺术创作,把棒槌花边从生活用品变成艺术品。

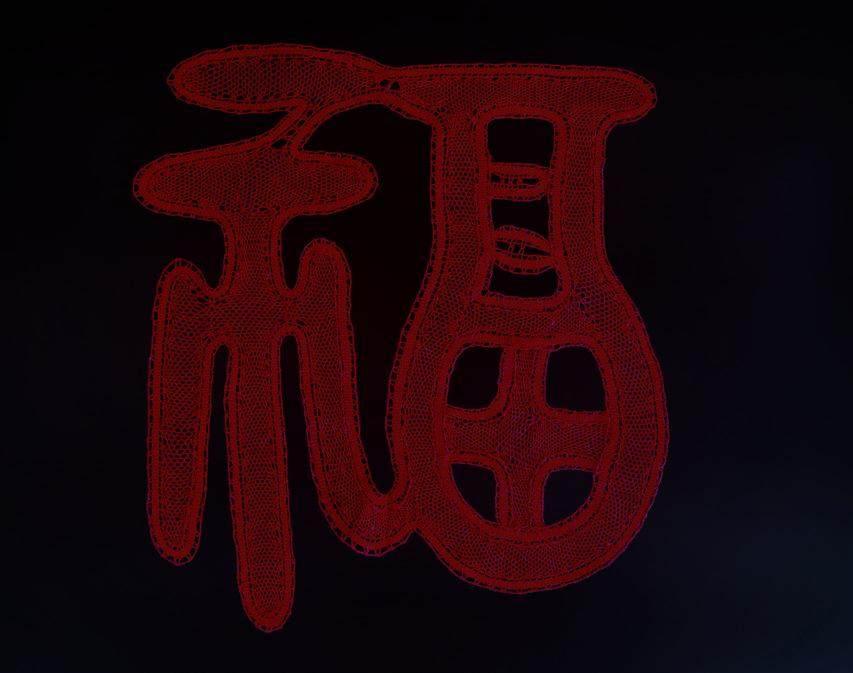

2019年,邹汉珍创作完成了作品《百鸟朝凤》,表达对伟大祖国的祝福。图案中心是一只振翅欲飞的凤凰,向外一层是12只展翅飞翔的小鸟,再往外是12只略大一些的鸟儿,这些鸟儿象征全国各族人民紧密团结在党中央周围。最外层是连绵起伏的龙纹,象征固若金汤的万里长城守护着人民。

邹汉珍坦言,创作的过程令她心力交瘁。棒槌花边需要依托画样进行编织,因此作品制作前需要先设计画样,这可让没有美术基础的她犯了难。为此,她辗转多地,请教了好几位专业的美术老师,不断与之探讨、磨合,最后才完成了适合进行编织的《百鸟朝凤》画样。

画样完成后,经过一个多月加班加点地赶制,才把作品顺利织完。“由于用眼过度,以至于在编织后期得了青光眼,我白天在医院打吊瓶,晚上回家继续赶工。”邹汉珍向记者诉说着当年的心酸历程。

2021年,邹汉珍收到央视《非常傳奇》节目组的邀请,这是一档非遗传承创新类的文化节目。在舞台上,她与6位手舞少年跨界合作,指艺与棒槌花边完美衔接,赋予棒槌花边一种全新的表演形式。

虽然已经过去了一年多,邹汉珍回想起来依旧很欣慰。“想不到我一个小小的手艺人还能登上央视的大舞台。从事这项技艺,有着外人所不知道的辛苦,像是一个‘甜蜜的负担’,有时候又觉得付出值得。”

棒槌叮当,在邹汉珍手中飞舞了40余年,这种难以割舍的情怀化作娴熟的“绕指柔”,编织出平凡手艺人的风采。对邹汉珍来说,技艺的传承是一个痛并快乐的过程,尽管困难重重,有时觉得前路渺茫,但她依然选择坚定不移地把富有栖霞艺术特色的棒槌花边传承下去。

邹汉珍,山东栖霞人,生于1966年,2014年6月入选棒槌花边制作技艺市级代表性传承人。2015年3月,作品《头巾》被山东省非物质文化遗产展示馆收藏并长期陈列宣传展示。2019年,作品《百鸟朝凤》获得山东省文旅设计大赛优秀奖。同年,作品《天使》获得栖霞市第四届文艺创作奖。2021年6月,作品《百鸟朝凤》和《龙腾盛世》在第十三届中国(山东)工艺美术博览会上分别获得金奖和银奖。