山西省1981—2018年农业霜冻危险性时空变化特征

2022-04-20钞锦龙赵德一李浩杰吴林栋李乐乐

钞锦龙 , 赵德一 , 李浩杰 , 吴林栋 , 杨 朔 , 李乐乐

(1.太原师范学院 地理科学学院,山西 晋中 030619; 2.山西省气象信息中心,太原 030600)

0 引言

霜冻是指由于寒潮等冷空气过境产生的降温天气使农作物在生长期遭受持续的温度偏低而导致作物生育延迟、生理障碍并引起减产的自然灾害。霜冻灾害是我国主要的农业气象灾害之一[1-3],严重威胁着粮食生产安全。工业化、城镇化的加速发展与居高不下的人口数量,要求任何时候粮食供给必须充足和稳定[4]。农业是受低温霜冻影响最大的产业,霜冻的发生频率与强度直接影响农业产出[5]。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告指出,1880—2012年,全球平均地表温度上升了0.85 ℃[6],全球气候变暖并非简单温度升高导致极热气候事件,而是导致气候系统不稳定。剧烈的升温会影响霜冻灾害的时空分布,造成霜冻事件的大幅减少,无霜期增加[7-8]。气温升高可能延长作物生长期,对北方种植的影响集中体现在种植边界和适宜的水稻种植区域向西北移动,北移幅度较大[9-10]。已有研究表明,气候变化已导致全国极冷事件显著减少[11],农业气候资源发生重大变化[12-14],这些变化间接地影响了作物的生长分布。我国南北增温差异研究表明,自20世纪80年代开始,全国气候明显变暖,北方比南方增温快,冬季和春季尤为明显[15-16]。山西省作为华北地区平均海拔最高的省份,平均海拔800 m,省内五台山(海拔3 058 m)被誉为“华北屋脊”。山西同时具有悠久的农耕历史,粮食种植广泛,是全国重要的杂粮生产基地。山西省农业生产深受霜冻灾害影响,1990年全省遭受霜冻灾害的粮食作物面积209.33万hm2,占播种面积的54%,成灾面积135.13万hm2,占播种面积的35%,其中粮食作物受灾面积112.47万hm2[17]。然而,山西农业霜冻灾害的时空特征在全球气候变暖背景下的演替特征未见深入阐述,尤其是分区域探讨山西省的霜冻危险级别变化及其对农业生产影响的相关研究较少[18-19]。因此,本研究基于山西省108个气象站点数据,考虑南北农作物生长期差异,通过定量指标筛选、计算,分析山西省1981—2018年38年的农业霜冻危险级别的时空变化特征,旨在为优化山西农业产业布局、调整种植结构及设施农业的发展提供参考。

1 研究区域、研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

山西省位于34°N~40°N,110°E~114°E,下辖11个地级市,117个县级行政单位。地形复杂多样,地势东北高西南低,海拔1 000~2 000 m,属山地型高原地区,既有纬度地带性,又有明显的垂直变化,这些特点决定了山西成为霜冻多发地区[20]。山西省农作物以小麦、玉米、大豆等粮食作物为主,夹杂以棉花、油菜等经济作物,多发的霜冻灾害影响仅次于干旱,是山西省的第二大农业自然灾害。

1.2 研究方法

1.2.1Mann-Kendall突变检验法。Mann-Kendall(M-K)是一种非参数统计检验方法,应用于气候诊断与预测技术,其优点在于待测定数据可以不遵循特定的分布,而且中间某些异常值对整个数据的干扰是可以忽略的,能有效区分某一自然过程是处于自然波动还是存在确定的变化趋势[21]。

1.2.2霜冻频率等级(Pi)及强度指数(AT)。参考李红英等[22]、岳慧欣等[23]的研究方法,对农业霜冻频率(Pi)分级、分站进行统计,对农业霜冻出现时间进行划分:低频率(0,0.2],较低频率(0.2,0.4],中频率(0.4,0.6],较高频率(0.6,0.8],高频率(0.8,1.0]。将数据分为4个时间段,1981—1990年,1991—2000年,2001—2010年,2011—2018年。参考李红英等[22]的霜冻强度指数的计算方法,计算山西省农业霜冻强度指数(AT)。

1.2.3霜冻致灾因子危险性指数(FI)。根据灾害风险理论,霜冻致灾因子危险性需要考虑霜冻强度和霜冻频率两大要素。参照李红英等[22]、岳慧欣等[23]的研究方法,计算各站点农业霜冻致灾因子危险性指数(FI)。

1.2.4农业霜冻站次比(Pj)。参考黄晚华等[24],王秋京等[25]的研究方法、用农业霜冻站次比(Pj)代表农业霜冻发生范围的大小。霜冻影响范围定义:Pj≥50%,研究区域有一半以上站点发生霜冻,为全域霜冻;50%>Pj≥33%,为区域性霜冻;33%>Pj≥25%,为部分区域性霜冻;25%>Pj≥10%,为局域性霜冻;Pj<10%,为无明显霜冻发生。

1.3 数据来源

气象资料来源于山西省气象局,包括山西省108个气象站点1981—2018年逐日最低气温资料,以此为基础,通过数据筛选、修正,构建系统、可靠的数据库。农业数据采用山西省2001—2019年统计年鉴中县市统计资料,筛选各站点逐年粮食种植面积和产量。

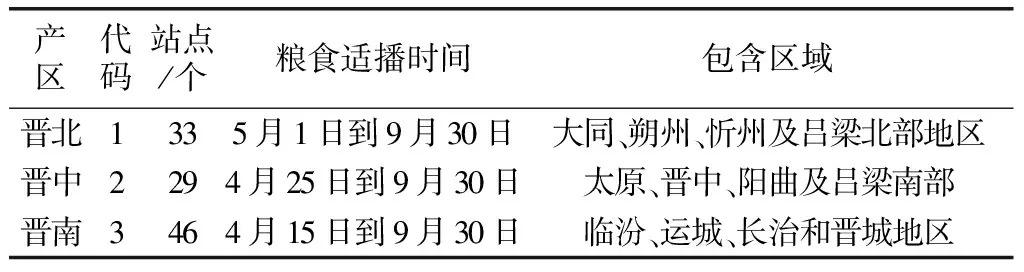

2 区域划分及霜冻识别

针对山西省南北狭长、纬度跨度大、热量条件不同导致境内南北区域农作物生长期存在地域差异的特点,参考山西省农业农村厅《2021年粮食作物生产技术指导意见》中对玉米、谷子、高粱及大豆等粮食作物播种适宜时间,将山西省不同地域进行农业适时划分,划分为晋北、晋中、晋南三大产区(表1)。

表1 山西省粮食适播时间划分

灾害统计使用的是该种灾害发生的次数。霜冻灾害表现为持续遭受低温气象条件致灾,植物受灾时的温度是划分灾害等级的主要依据之一,植物茎叶处温度低于0 ℃时,会受到冻伤,当气温低于0 ℃时,冬小麦幼穗开始受害,-1 ℃时植株和小穗就发生死亡[26-30]。本研究以地面最低温度<0 ℃为霜日界限,将各站点农业生长期内出现的连续两日地表日最低温度小于0 ℃定义为出现一次农业霜冻灾害[1]。据此统计各站点逐年的农业低温霜冻情况,分析山西省各站点农业霜冻受灾特征。

3 结果与分析

3.1 霜冻时空变化特征

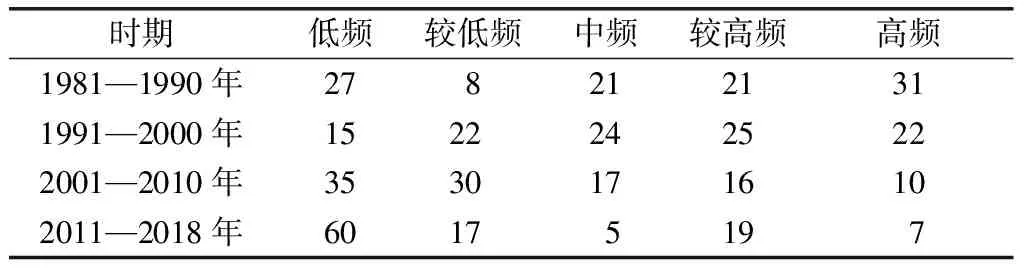

3.1.1霜冻的频次变化。山西省不同年代间不同频率农业霜冻发生次数存在较大差异,总体上看,Pi逐步降低,高频率霜冻发生的次数明显减少,由1981—1990年的31次到2011—2018年的7次;低频率、较低频率霜冻逐步增多,到21世纪,低频率霜冻占据主体地位,且各站点低频率以无霜冻发生为主(表2)。

表2 1981—2018年山西省 各站点发生霜冻不同频率等级(Pi) 次

3.1.2霜冻频次突变分析。M-K突变检验结果表明,在0.05显著性检验下山西省农业逐年霜冻总次数在1998年出现明显的突变点。1981—1997年,各站点霜冻总次数呈先减后增的变化过程,UF曲线自1998年起始终低于0值线参考线,表明霜冻总次数自1998年开始呈减小态势,在2003年后甚至低于0.05的显著性检验线,说明减少态势最为明显(图1)。

图1 1981—2018年山西省 农业霜冻次数Mann-Kendall突变检验Fig.1 Mann-Kendall mutation test for agricultural frost times in Shanxi Province from 1981 to 2018

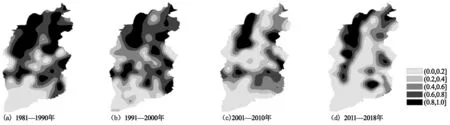

3.1.3霜冻的时空变化。时空分布不均衡,低频率霜冻的站点逐渐增多(图2)。霜冻低频率站点随时间变化向北推进,北部和中部地区(大同盆地、忻定盆地和太原盆地)霜冻频率等级降低明显。38年中各地区发生高频率霜冻的站点越来越少,仅存留于吕梁山区及太行山脉的部分站点。霜冻高频率在20世纪80年代发生最多,进入21世纪后减少;霜冻较高频率站点在1990年后小幅增加,2000年之后明显减少,到2010年后又小幅上升;霜冻中频率的站点在2000年之前的20年间小幅增加,2000年后有所减少,在2010年后减少到最低值;霜冻较低频率的站点在前30年逐渐增多,2010—2018年明显减少;霜冻低频率站点呈增加趋势,且近年来逐渐成为山西省霜冻的主要等级类型。以上变化特点主要是地形和纬度所决定的热量条件的不同所导致的[13]。

图2 山西省不同年代霜冻频率等级分布

从整体看,山西省农业霜冻20世纪80年代以高频率为主,90年代以较高频率霜冻为主,进入21世纪,霜冻以低频率为主。从局部看,山西省南部地区最具代表性,20世纪80—90年代出现的霜冻频率由高到低间隙分布,21世纪初开始,霜冻高频率大幅减少,并呈现了低霜冻频率占优势的局面,21世纪10年代则完全由低霜冻频率占据主导。

为定量化分析霜冻范围的变化,用站次比(Pj)评价霜冻范围的大小(图3)。山西省38年中Pj在4.6%~78.7%的范围波动变化,整体呈下降趋势,Pj变化率为-8.8%/10a。其中,仅有1998年、2016年无明显霜冻发生,其余年份均出现不同程度的霜冻。1981—1985年、1989年、1991年、1993—1997年、2000年和2010年,共有14个年份发生全域霜冻,占整个时间段的37%。1981—1997年发生全域霜冻概率为71%,这一时间段霜冻严重;1998—2018年仅出现两个年份全域霜冻,属于霜冻程度较轻时段。

图3 1981—2018年山西省农业霜冻站次比

3.2 霜冻强度及霜冻致灾因子危险性分析

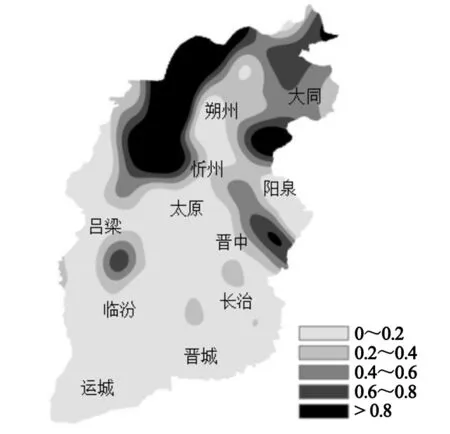

3.2.1霜冻强度指数。山西省农业霜冻强度指数(AT)分布具有明显地域特点(图4)。AT最高的区域集中分布在吕梁山北部,包括左云、右玉和平鲁等,AT>0.8;AT次高(0.6~0.8)区域主要位于西北部的大同、浑源、广灵以及吕梁山南部交口、五台山地区及中东部的阳曲、和顺县;山西省南部地区AT低于北部,大多在0~0.2;忻定盆地北部和大同盆地AT值较低(0.2~0.4)。

图4 1981—2018年山西省农业霜冻强度指数(AT)

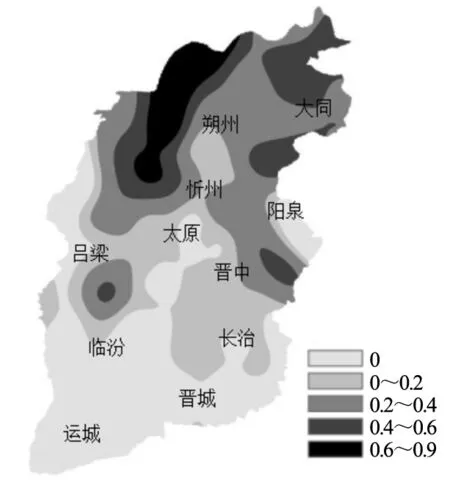

3.2.2霜冻危险性指数。结合山西省农业霜冻发生频率、强度指数,计算出各站点农业霜冻致灾因子危险性指数(FI)(图5)。由图5可知,山西省FI分布具有明显的地域性,呈现由南到北增加的趋势。FI除因纬度差异呈现北高南低外,还受海拔高度的影响,同纬度海拔越高,FI越高。FI分区如下。

无危险区(FI=0)。分布在山西南部广大地区,包括临汾、运城盆地全部,太原盆地的介休、平遥、祁县、太谷和清徐等,晋城地区,长治地区的壶关、长治、长子及平顺等。纬度低是这些地区无霜冻危险性的主要原因。

低危险区(FI∈(0,0.2])。主要分布在吕梁山南部的蒲县、隰县、石楼,太原盆地的古交、交城、孝义、汾阳,长治盆地的榆社、武乡和沁县,最北到忻州地区的原平、定襄。

中危险区(FI∈(0.2,0.4])。分布在关帝山附近的方山、娄烦,邻近管涔山的宁武,东部的左权、寿阳、偏关及大同盆地的广大地区。

次危险区(FI∈(0.4,0.6])。分布于山西省北部的浑源、天镇和大同县等,吕梁山南部的交口县,阳曲山附近的和顺县,恒山地区的五台县,忻州地区的静乐、岢岚、岚县地区。

图5 1981—2018年山西省 农业霜冻致灾因子危险性指数(FI)

高危险区(FI∈(0.6,0.9])。分布于吕梁山北部的平鲁、五寨、左云、右玉等。纬度高和山地地形使这些地区处于FI高值区域。

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)山西省农业霜冻发生频率呈总体降低的趋势,逐渐由低等级农业霜冻占主导,对山西农业种植较为有利。省内高海拔地区种植农作物成为可能。

(2)山西省农业霜冻站次比呈波动下降趋势,平均下降趋势为-8.8%/10a,农业霜冻发生范围逐步减小,根据M-K检测分析,霜冻总次数减少这一突变现象从1998年开始。

(3)山西省各站点霜冻灾害呈现由纬度主导向海拔主导的变化,不同地区受纬度影响产生的霜冻危害逐渐减少,由海拔不同而产生农业霜冻强度的差异增加。

(4)农业霜冻危险性分布呈由南向北增加的趋势,高危险区域主要集中在吕梁山北部地区。

4.2 讨论

(1)寒潮及强冷空气活动南下是影响霜冻发生的重要因素[31],因强烈降温而出现平流霜灾是山西低温冷害的主要类型[32-33]。因此,山西省霜冻危险级别会因冬季风强弱呈现一定的年际间变化[34]。本研究认为,山西省农业霜冻的发生频率呈降低趋势,并逐步由低等级农业霜冻占主导,农业霜冻危险级别空间分布呈现“南低北高,自西南向中东部及北部山区增大”的变化趋势[35],这与全球气候变暖背景下不同区域呈现增温响应有较大的关联。且本研究结果与李艳丽等[20]、李娜等[36]研究结果较为一致。已有研究指出黄河流域小麦霜冻灾害的发生重于华北北部[37-39],这说明研究霜冻灾害的同时,要考虑农作物的发育期、生长期等因子[40]。山西省南北不同区域热量条件不同导致农作物生长季节不一致,根据纬度划分不同产区农业霜冻的时间范围,可以为农业相关部门应对不同等级霜冻、针对性地防灾减灾提供借鉴。

(2)本研究结合山西省各气象站点所在行政县区2001—2018年粮食单产数据,以及相同区域对应年农业霜冻级别变化,发现大部分站点粮食单产与霜冻指标呈现高度相关性。粮食单产高(8~10 t/hm2)的站点明显增多,农业霜冻发生频率降低,霜冻危险性指数下降,会减少农业生产的危害性并相应地提高粮食作物单位产量[29],山西省2011—2018年较2001—2010年大多数县市粮食单产得到了提高。通过对农业霜冻发生频率及危险性指数判断得出不同地区农业生产产出效率,对区域农业生产及农业产业结构的优化调整具有指导意义。

(3)山西农业霜冻的形成是一个综合的过程,是纬度、海拔以及寒冷事件等因素综合作用下形成的。在全球气候变暖的大背景下,纬度对山西农业霜冻的影响力逐步被削弱,地形及极端天气事件等对山西霜冻的影响在逐步体现。近年来全球气温的升高虽然在一定程度上增加了山西部分地区作物产量及可种植品种,但在全省开展结合地域实际优化布局农作物仍是实现山西农业可持续发展的必要保障。本研究对山西省霜冻承灾体的脆弱性、极冷事件未进行探讨,今后将通过不断积累气象观测数据,研究更长时间序列霜冻的发生规律,并将霜冻防灾减灾及准确预报纳入今后研究中。