配电设备异常放电检测装置研制

2022-04-19王新宇郑博文赵振宇

王新宇,任 正,郑博文,赵振宇

(国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010000)

1 现状分析

电网中设备种类繁多,一次设备大部分结构的材质为金属,金属设备端部长期运行中,不可避免的产生结构污染、锈蚀等情况,在电磁环境发生变化等条件下,易发生异常放电情况,严重者会造成开关跳闸、设备损坏,甚至引发设备燃烧、爆炸等危险情况。有研究表明,电弧是电气火灾的罪魁祸首之一,当电弧电流大于0.5 A 时就可能引起火灾,当电弧电流达到2~10 A 时,就能产生2000 ℃以上的高温,高温能量在开关柜等有限空间内聚集,很容易出现燃烧、爆炸。而高温高压下,电气设备产生的有毒气体也可能对设备运维人员造成人身伤害。因此加强设备内部异常放电监测,是保障配电网安全运行、可靠供电的重要方式。

近年来因设备绝缘破坏造成异常放电引发事故的情况多发,如:潮湿环境中封闭式开关柜排风不畅导致进出线电气连接处金具表面凝露诱发异常放电;部分电缆沟封堵不严,灰尘通过柜底缝隙进入开关柜内部,导致设备积污,诱发放电;配电箱及保护屏柜内部元件有时也会因绝缘老化造成异常放电。如图1所示。

图1 部分异常放电损毁的设备

2 原因分析

通过统计分析配电网设备运行环境及放电损坏情况,查找事故原因,总结并归纳出以下几方面:

配电设备故障须人工现场查验,无法远程监测。正常运行的配电设备大多运行于封闭空间,缺乏异常放电检测的传感器,当发生异常放电情况,需要人工根据经验定位排查,不易快速发现故障点,耗时耗力且容易延误抢修时机,导致事故风险增加甚至故障扩散引发大面积停电。

配电设备安装位置空间狭小,光线昏暗。由于传统检修运维手段多为人工现场排查设备故障及隐患点,受限于空间及光线问题,事故排查存在较大“盲区”,需要更加灵活的辅助检测设备,适用于各种配电设备不同安装位置及运行环境,以便于对设备故障及隐患点进行全面排查。

异常放电检测设备成本高,使用不便捷。目前用于异常放电检测的设备多为紫外成像类仪器,其成本高昂,便携性差,工作环境适用性单一,手持摄像的方式也不适用于配电设备空间狭小、光线昏暗的检测环境,存在视觉盲区,急需一套高效且价格低廉的异常放电信号检测装置,克服使用高成本低适用问题,提高检测安全性、准确性及快速性。

3 对策实施

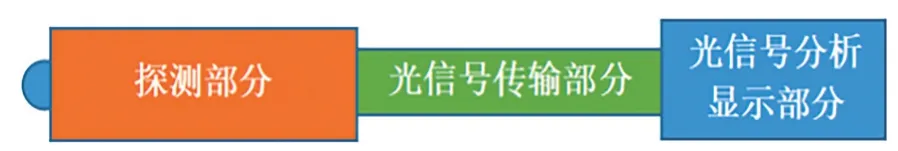

本项目的技术方案主要是开发一套低成本、高效率的配电设备异常放电检测装置,利用紫外光探头检测放电过程中产生的紫外光,通过光传导技术、光谱分析技术、光电转换技术、数字转换传输技术等,将传感器采集的光信号,经光电转换为电信号,再经光谱分析及数字转换后,分拣出异常放电信号达到异常放电检测目的。其整体结构及样机如图2、图3所示。具体方案如下。

图2 整体结构示意图

图3 装置样机

3.1 本地检测模式

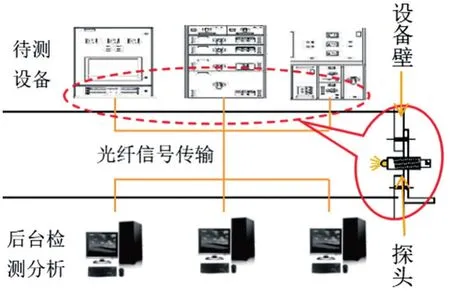

考虑到长期带电运行的配电设备无人值守问题,装置设计了本地检测模式,如图4~5所示,将紫外光探测部分长期驻留在检测区域,通过敷设光纤传输信号至检测后台,实现对设备实时检测,当检测到设备异常放电信号,可实时传输至后台提醒运维人员,并根据设备ⅠD快速定位故障点。

图4 本地检测模

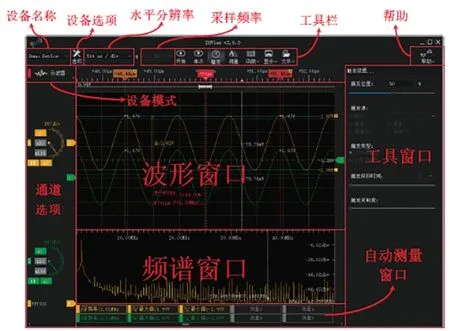

图5 本地检测分析后台界面

3.2 便携检测模式

确定故障点后,运维人员到场处理故障时受限于配电设备安装位置空间狭小,光线昏暗等条件,不便于故障排查的问题,因此,装置设计了便携检测模式,可由运维人员携带至现场,随时随地进行检测,如图6~7所示。采用多级伸缩杆结构,杆首端配有紫外光探头,检测到的放电信号通过尾端的光纤传输至便携分析箱,提高测试安全性的同时增加不同应用场景的适应性,从根本上解决了工作场地空间狭小、光线昏暗等不便于排查的问题及测试人员安全距离问题,实现设备异常放电便携式检测。

图6 便携检测模式示意图

图7 便携式检测

3.3 分体设计一机多用

为降低装置成本,充分发挥装置各部分的功能,增加使用的便捷性,该装置采用分体式设计,每一部分都能实现独立的功能,使得其能应用于不同场合,实现一机多用,如图8 所示。同时,设置了紫外光探头和可见光探头,在检测异常放电发出的紫外光信号的同时,还兼顾检测由电弧引燃的可见光火警信号,具体参数如表1 所示,增强装置的适用性,有效降低检测成本。

表1 弧光探头参数

图8 装置各部分

4 效果评价

配电设备异常放电检测装置采用分体式结构、多用途探测器和多用途传感器,创新探测器结构,创新光源采集方式,实现了配电网电气设备异常放电的安全、可靠探测,大大降低检测成本,使得检测过程变得简单、安全、可靠,大大推进一次设备放电检测的普及化,对改善配电网供电可靠性、保障工作人员安全,能够起到很好的作用,在检测性能及安全方面均有较高的保障。

该装置开发成本低廉,环境适应性强,坚固耐用,由于光纤寿命较长,该装置可作为良好的放电检测无源传感器长期应用于系统中配电设备异常放电检测,对在线监测数据进行有效补充,从而更好地判断故障点。