城市轨道交通上盖开发车辆段7号可动心轨辙叉道岔减振降噪性能研究

2022-04-19刘树松柏成林吴思行

郭 骁 刘树松 柏成林 董 波 吴思行 骆 焱

(1.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055; 2.青岛地铁集团有限公司运营分公司,青岛 266001; 3.青岛地铁集团有限公司第三建设分公司,青岛 266100)

1 概述

目前,我国正处于城市轨道交通快速发展时期,各大城市轨道交通建设规模不断扩大,规划、在建、运营里程日益攀升。城市轨道交通车辆段由于占地面积大、土地利用率低等原因,与日益稀缺的城市土地资源之间产生难以调和的矛盾。为充分合理利用车辆段地上空间,开发“新型土地资源”,实现城市轨道交通与商业、办公以及住宅等各类物业的有机融合,车辆段物业开发已成为一项重要举措。截至目前,国内已建成上盖物业开发车辆段30余处,规划或在建已超过100处[1-3]。

然而,车辆段内列车运行会产生振动、噪声,已成为制约上盖物业开发的关键因素。车辆段内运用库、检修库、咽喉区以及试车线等来往车辆频繁,其中咽喉区是列车从正线出入各库的必经区域,相较于正线,该处存在大量道岔有害空间和钢轨接头,且多为小半径曲线,列车通过时会引起较大的振动和噪声,严重影响上盖建筑物居住者的舒适感。

为提高上盖开发品质,车辆段建设时,需采取针对性减振降噪措施[4-7]。对于轨道结构,减振降噪措施有减振接头夹板、道砟减振垫、轨枕弹性垫、库内减振扣件、钢轨阻尼谐振器、浮置板道床等[8-10];对于建筑物,减振降噪措施有隔振垫、隔声窗等[11-14](见表1)。但这些措施多为面向传播途径和受振体,而轮轨振动与摩擦、钢轨接头及道岔有害空间处轮轨冲击是振动噪声主要来源(见表2),故以上措施没有从振源上控制和解决问题,实际应用效果不佳。

表1 国内典型车辆段上盖物业轨道减振降噪措施

表2 车辆段振动噪声源分布

针对此,提出一种面向振源的上盖开发车辆段无缝化减振降噪技术理念,做到振源减振,并实现减振降噪路径全覆盖。

城市轨道交通车辆段库外线多采用50 kg/m钢轨7号固定道岔,其固有的结构不平顺是车辆段噪声与振动的主要来源,结构不平顺主要包括尖轨活接头结构和固定型辙叉的有害空间。对于尖轨活接头结构,因道岔功能需要,尖轨跟端无法实现焊接或冻结,从而造成接头处的轮轨附加动力响应较大(为正常轮载的2~3倍),而固定辙叉轨线不连续,存在有害空间,车轮通过时重心经过下降和抬高的过程,是道岔乃至整个轨道中轮轨冲击和振动最大的部位,一般车辆通过辙叉时产生的附加轮轨力和振动是静轮载的1.5倍以上,成为道岔最大的振动和噪声来源[15-20]。

道岔转辙器采用弹性可弯尖轨,辙叉采用可动心轨辙叉,可消除钢轨接头和有害空间,是降低道岔区振动噪声的有效措施。

2 可动心轨辙叉道岔结构特点

(1)一般结构

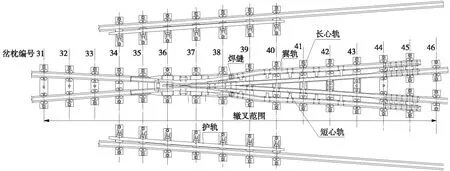

道岔不设轨底,道岔前后设顺坡垫板过渡。道岔转辙器部分设置1个牵引点,电务转换设备按联动内锁闭设计;道岔心轨设1个牵引点,采用钩形外锁闭装置(见图1)。

图1 可动心轨辙叉整体组装示意

(2)转辙器结构

尖轨弹性可弯跟端采用间隔铁结构,基本轨外侧设置轨撑。

(3)可动心轨辙叉

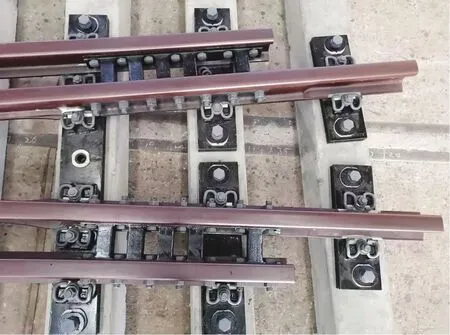

可动心轨辙叉采用双肢弹性可弯结构,长、短心轨采用60AT1钢轨制造,心轨跟端机加工成50 kg/m钢轨形式,扳动过程中,长短心轨间采用心轨错动装置,在两心轨错动时减少摩擦力来实现两轨之间的纵向错动,进而减小心轨在扳动过程中的扳动力(见图2)。

图2 心轨错动装置

翼轨采用整铸式高锰钢摇篮结构,通过闪光焊与50 kg/m钢轨连接,形成整体框架,翼轨跟端用间隔铁与心轨联结(见图3)。

图3 翼轨跟端间隔铁

直侧向均设置护轨,采用UIC33槽形钢,护轨垫板为组合焊接垫板,提高抵抗横向力能力,护轨基本轨内侧采用弹性夹扣压。

3 减振降噪效果对比测试

为对比车辆段碎石道床50 kg/m钢轨7号固定型辙叉单开道岔与50 kg/m钢轨7号可动心轨辙叉单开道岔振动噪声特性差异,在某车辆段进行可动心道岔试铺,并进行现场测试。

3.1 评价指标

根据《城市区域环境振动测量方法》[21],选取列车通过时监测区域受环境振动影响最大的时段进行测量,评价量为最大Z振级VLzmax,频率范围为1~80 Hz。根据《环境影响评价技术导则》 (城市轨道交通)[22],地面线振动测点应将振动传感器置于距邻近线路中心线7.5 m处,距建筑物水平距离3 m以上。

根据《声环境质量标准》[23],A声级能够较好地反映人耳对噪声的强度和频率的主观感觉,评价量为等效连续A声级LAeq,频率范围一般为20~20 000 Hz。现场噪声测点共布置3处,轮轨噪声测点布置在轨旁位置,距轨面1.2 m高;噪声源强测点布置在距邻近线路中心线水平距离7.5 m的地面、距轨顶面以上3.5 m处,为配合噪声方面理论研究,第三个测点布置在距邻近线路中心线水平距离7.5 m的地面、距轨顶面以上1.2 m处。

3.2 测点布置与测试工况

(1)辙叉振动加速度

列车通过道岔区的振动主要集中在有害空间位置,故选取36-37号枕中间的位置布置钢轨垂、横向加速度测点,测点位置见图4,共计2个加速度测点。

图4 辙叉咽喉位置测点(以可动心轨为例)

(2)轨枕振动加速度

轨枕振动加速度测点位于36号轨枕(固定型辙叉)或37号轨枕(可动心辙叉)直股和曲股中心位置轨枕上表面,见图5,共计2个垂向加速度测点。

图5 测点平面位置示意

(3)路基(振源处)垂向加速度测点

路基垂向加速度测点应设置在与36号枕(固定型辙叉)或37号枕(可动心辙叉)位于同一横断面的路基面上,加速度传感器设置在距离线路7.5 m位置,共计1个测点。

(4)环境噪声测点

噪声测点设置在与心轨位于同一横断面的路基上,位置距岔线中心线水平距离7.5 m、距轨顶面分别1.2 m、3.5 m(噪声源强处)两处,以及与轨顶面平齐的轨旁位置(需在限界外),共计3个测点。

道岔测点汇总见表3。

表3 道岔测点汇总

4 数据分析与对比

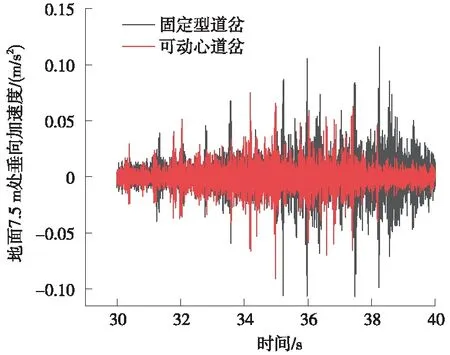

以某组测试数据为例,车辆以10 km/h分别通过固定型道岔和可动心道岔时,钢轨、轨枕、地面振动及噪声对比时程曲线见图6~图9。

图6 心轨钢轨垂向加速度

图7 直股侧轨枕垂向加速度

图8 地面7.5 m处垂向加速度

图9 轨旁噪声

4.1 减振效果对比分析

对本次测试数据进行数理分析和统计,得到分别铺设固定型道岔和可动心轨道岔时各位置的振动情况见表4,表中数据为行车5次得到的平均值,地面数据为距离岔线中心线7.5 m位置的测试结果。

根据表中数据分析得出以下结论。

表4 固定型道岔与可动心轨道岔结构振动数据分析对比

(1)车辆以10 km/h、15 km/h逆向通过道岔直股时,可动心轨道岔翼轨垂横向加速度、直股及曲股轨枕垂向加速度均小于固定型道岔,且曲股轨枕加速度减小最为明显,均减小约95%;车辆以10 km/h、15 km/h逆向通过道岔曲股时,可动心轨道岔各项指标,相较于固定型道岔均有所减小,且翼轨垂横向加速度、曲股轨枕垂向加速度减小较为明显。

(2)随着通过速度的增大,轨道结构的振动加速度值、环境振动值随之增大。

(3)相较于固定型道岔,可动心轨辙叉根据行车方向实现扳动密贴,可消除有害空间(约465 mm),轮轨接触时轨形连续,降低心轨处轮轨冲击作用,翼轨垂向振级明显减小。车辆通过直股,车速为10 km/h时翼轨垂向振动减小4.12 dB,15 km/h时振动减小5.09 dB;车辆通过曲股,车速为10 km/h时翼轨垂向振动减小9.63 dB,15 km/h时振动减小12.14 dB。

(4)相较于固定型道岔,铺设可动心辙叉道岔时,地面源强处(距岔线中心线7.5 m)减振效果明显。车辆通过直股,车速为10 km/h时减振2.16 dB,15 km/h时减振2.5 dB;车辆通过曲股,车速为10 km/h时减振2.32 dB,15 km/h时减振2.68 dB。随着速度的增大,可动心辙叉道岔减振效果可进一步提升。

4.2 降噪效果对比分析

分别铺设固定型道岔和可动心轨道岔时轨旁噪声和环境噪声值见表5,表中数据为行车各5次得到的平均值,环境噪声值为距岔心中心线水平距离7.5 m、距轨顶面分别为1.2 m、3.5 m(噪声源强处)的测试结果。

由表5可知,相较于固定型道岔,可动心辙叉道岔对轨旁噪声和环境噪声(距线路中心线7.5 m,距轨面分别为1.2 m和3.5 m高)降噪效果明显。车辆通过直股,车速为10 km/h时,轨旁噪声降低4.05 dB(A),环境噪声分别降低4.58 dB(A)和5.06 dB(A);车速为15 km/h时,轨旁噪声降低4.11 dB(A),环境噪声分别降低4.65 dB(A)和5.13 dB(A)。车辆通过曲股,车速为10 km/h时,轨旁噪声降低4.24 dB(A),环境噪声分别降低4.64 dB(A)和4.95 dB(A);车速为15 km/h时,轨旁噪声降低4.31 dB(A),环境噪声分别降低4.78 dB(A)和5.09 dB(A)。

表5 固定型道岔与可动心轨道岔噪声数据分析对比

4.3 仿真分析

场段库外线最大行车速度、7号道岔侧向允许通过速度均为25 km/h,受场地线形条件限制,试验段车辆行驶最高时速为15 km/h,为研究25 km/h行车条件下,可动心轨道岔的减振降噪效果,建立道岔-路基-土体有限元动力分析模型,见图10。

仿真分析表明,车速为25 km/h逆向进岔时,相较于固定型道岔,车辆通过可动心轨道岔直股,地面源强处(距岔线中心线7.5 m)减振3.58 dB,轨旁噪声降低4.63 dB(A),环境噪声分别降低5.19 dB(A)和5.63 dB(A);车辆通过曲股时,地面源强处减振3.70 dB,轨旁噪声降低4.75 dB(A),环境噪声分别降低5.26 dB(A)和5.87 dB(A)。

4 结论

(1)城市轨道交通50 kg/m钢轨7号道岔可动心轨辙叉道岔填补城市轨道交通小号码可动心轨道岔的技术空白,可动心轨道岔消除有害空间,有效降低心轨处轮轨冲击受力,相较于固定型道岔,减振降噪效果明显,随着行车速度的提高,减振降噪效果进一步增加。

(2)车辆通过道岔直股,速度最大为25 km/h时,地面源强处减振3.58 dB,轨旁噪声降低4.63 dB(A),环境噪声降低5.63 dB(A);车辆通过道岔曲股,速度最大为25 km/h时,地面源强处减振3.70 dB,轨旁噪声降低4.75 dB(A),环境噪声降低5.87 dB(A)。