构建有中国特色的律学学科:杨荫浏的律学研究①

2022-04-19四川音乐学院四川成都610000

吕 畅(四川音乐学院,四川 成都 610000)

杨荫浏作为近代中国音乐学学术史上桥梁式的大师,在多个学科领域建树颇丰。本文以杨荫浏的律学研究著述为研究对象,从杨荫浏律学著述的民族性出发,探讨其在构建中国特色的律学学科中做出的贡献。

一、以中国为本位

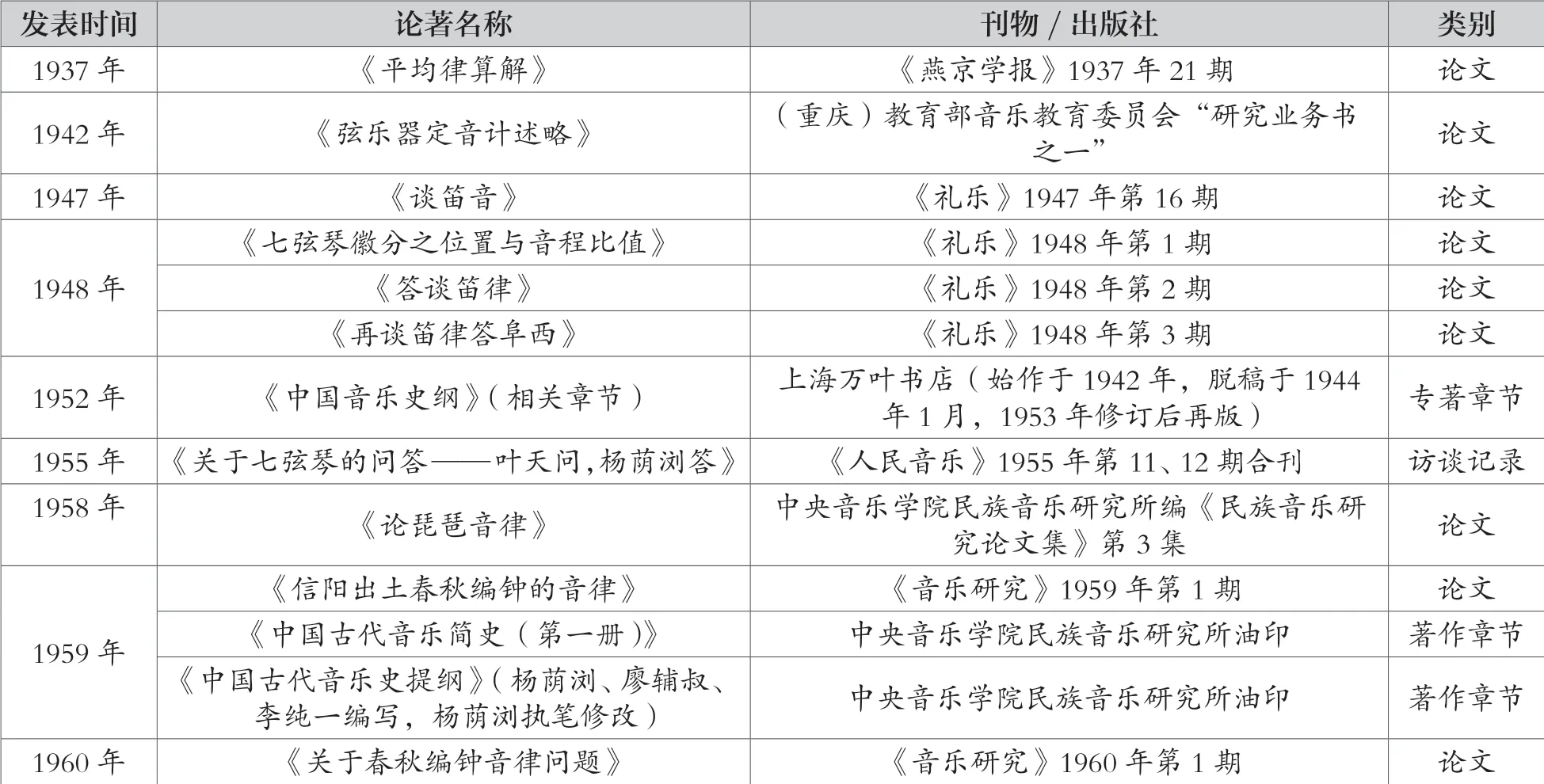

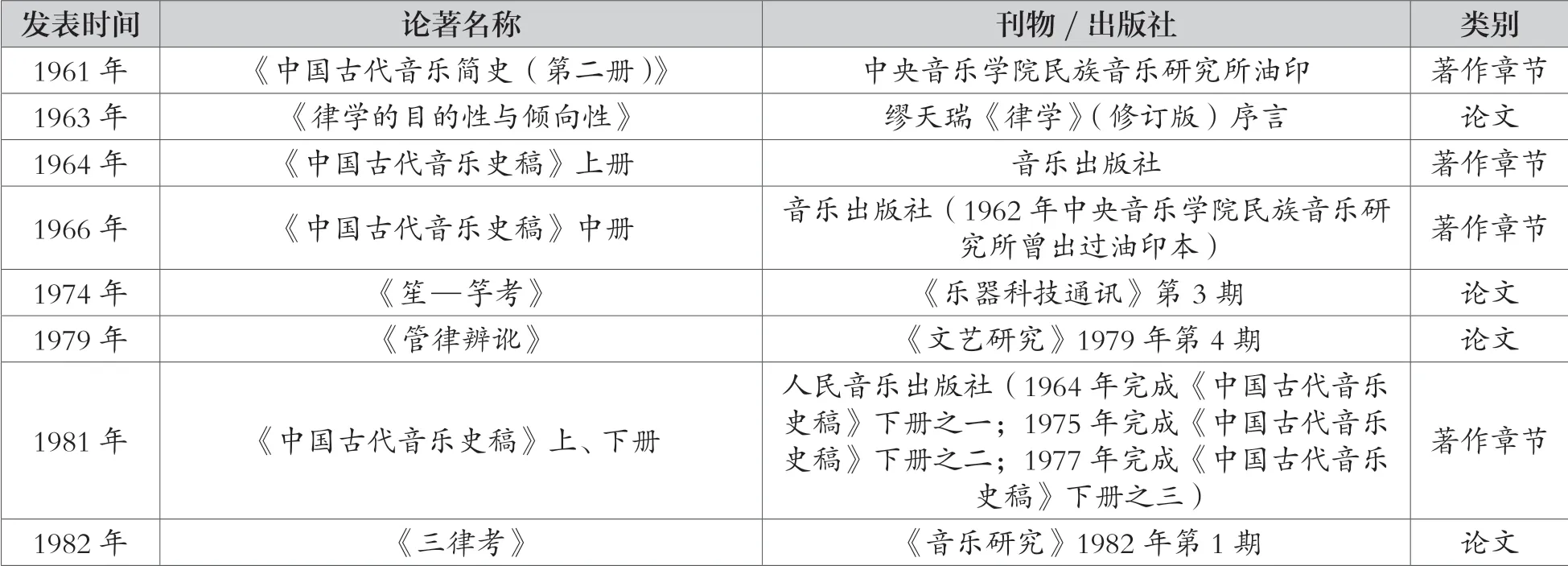

律学研究几乎贯穿于杨荫浏先生的学术生涯,是其学术成就的重要组成部分。从发表于《燕京学报》1937年第21期的《平均律算解》,至发表于《音乐研究》1982年第1期的《三律考》,四十五年间杨荫浏先生撰有专门律学研究论著14种。同时,在杨荫浏最为重要的两部中国古代音乐史巨著《中国古代音乐史纲》《中国古代音乐史稿》中也有相当分量探讨中国古代律学问题的内容。下面,依照发表时间顺序,将杨荫浏律学研究著述制成下表:

表1.

续表

上述成果中的律学专题论文部分,如果按照研究对象与研究范围又可大致分为律学原理、管律研究、弦律研究、钟律研究四类:

表2.

从上二表可以看出,虽然杨荫浏的律学研究范围广泛,但不论是在梳理中国传统律学文献方面用功颇深的《平均律算解》《三律考》,还是以中国竹笛、笙、竽、古琴、琵琶、编钟音律为研究对象的律种研究,均始终紧密围绕中国问题探讨,以中国为本位,以构建中国律学理论为目标。下面通过阐述杨荫浏律学研究在民族性方面的理论特征,探讨其在构建有中国特色的律学学科过程中的意义。

二、将律学研究与民族乐器制作及演奏实践相结合

注重理论与实践相结合是杨荫浏先生学术研究的一大特点。可以说,中国音乐学学术史上将律学研究与民族乐器制作,以及演奏实践相结合,进行科学化、理论化的探究,始于杨荫浏。

在《弦乐器定音计述略》《谈笛音》《再谈笛律答阜西》《笙—竽考》《七弦琴徽分位置与其音程比值》《管律辨讹》等论著中,杨荫浏充分结合琵琶、古琴、笛、笙的乐器制作与演奏实践,探讨律学问题。这方面成就最为突出的,当属杨荫浏律学研究的最后一篇论文《三律考》。

在《三律考》“三分损益律”一节,杨荫浏提出:自清康熙(1662-1722)时期以后出版的琴谱,用的都是此律;近代琴家,如夏一峰、查阜西、管平湖、张子谦、吴景略,以及别的许多人,用的也都是此律。还有,旧时代中国民间乐器店里的工人,在“点笙”校音的时候,常将互成完全五度或完全四度关系的二管同吹,听其和谐关系。我们知道,在这样的两管间最为和谐的,只能是互成五度或四度关系而且和与三分损益律的音。

杨荫浏的律学研究总是聚焦于对中国音乐本体形态规律的探索与总结。琴人的音乐演奏实践、工匠的乐器制作实践在杨荫浏的律学研究中被充分重视,改变了对三分损益律的研究从史籍到理论、长期脱离中国音乐实践的现象。杨荫浏对于当代琴家演奏实践用律的观察,第一次为琴律研究在复杂的理论辩证之外,提供了新的思路。虽然古代律学典籍中早已间或出现过结合笛、琴、钟等乐器进行律学探讨,但始终没有形成与乐器制作实践相结合的成果。例如朱熹《琴律说》、陈敏子《琴律发微》等古代琴律理论著述均不重视演奏实践。陈旸《乐书》、朱载堉《律吕精义》中虽然都有专论“乐器图样”的章节,但是前者仅记录形制数据,后者虽有数理运算与律学原理探讨,甚至琴曲创作,但亦未涉及乐器制造实践。再如王光祈《中国音乐史》,虽然在“乐器之进化”一节以进化论视角考察了民族乐器发展历程,但极为简略,并未涉及律学理论。自《三律考》开始,中国律学史上闭门著书、不习器数的“传统”结束了。

《三律考》中还有一处了不起的学术贡献。在“平均律”一节中,杨荫浏根据琵琶的柱位排列与取音特点推断我国传统音乐实践中“开始应用平均律,约在公元前第二世纪”。

我国从很久以来一直流行着阮咸、月琴、琵琶、秦琴、双清、柳琴等弹奏乐器。这类乐器都是用相和品(古代称“柱”)来节制各音的振动弦长的;每一个品,都要管到几条弦上的音,而且这些相和品的形式都不是曲的而是直的。用一些直形柱位来兼管几条弦上的高低不同的音,就有调和大小音程的必然要求,也就有应用平均律的必然要求。

杨荫浏进一步借助琵琶乐器构造特点具体说明:

山口(空弦发音处)、一相、五品、六品都是直的,在同位异弦上,不能产生大小两个全音程,大全音只能减小一些,小全音只能加大一些,才能凑合着共用相同的直形品位。……大小音程凑合的结果,就只能是平均律。但这种平均律,绝不是抽象地凭空产生,而是在音乐实践中具体地由既已用惯了的律制中经过大小音程的凑合作用而逐渐形成。

正是在理论与实践统一的基础上,杨荫浏的律学著述实现了实证与思辨的高度融合。十二平均律的发明者朱载堉在《律学新说》中讲到“数乃死物,一定而不易;音乃活法,圆转而无穷。”在特定的情况下,尤其是律学理论遇到实际操作的困境时,音乐理论必须要正视音乐演奏的现实。虽然十二平均律理论在琵琶类有品乐器最初活跃于古代音乐舞台之时还远未发明,但十二平均律的实际应用如杨荫浏所说早已肇端。并且,即便在十二平均律理论发明以后,音乐实践的需要也常常凌驾于理论指导之上。

秦序先生在《“精密规定”需不需要也“精密规定”?——乐律学基础理论叩问录之一》中曾指出:“音、数二者,既密切联系,相辅相成,又各具特色,并行不悖,各有天下,所以我们的乐学和律学研究,一方面需要不断深入,精益求精;另一方面也需要更加努力地接近音乐实践,贴近音乐实践,更好地发挥乐学、律学研究的互动互补,以促进音、数各自的发展和共同进步。”从这个角度看,杨荫浏所发现并论证的平均律在有品乐器上的实践问题,对于辩证性地看待律学研究与民族乐器的制作和演奏实践的关系提供了一个极好的例证。

实事求是地看待中国乐器演奏实践中所体现的律学特征还集中体现在杨荫浏先生所提出的“三律并用”现象。《中国古代音乐史稿》中谈到“在我国古代,的确有着异律并用的实例。南朝宋、齐时清商乐的平、清、瑟三调中,都是琴与琵琶并用;隋、唐九、十部乐的清乐中,也是琴与琵琶并用;宋人临五代周文矩的宫中图中有琴、阮合奏的形象。我们知道,那时琴上所用,应是纯律,但琵琶与阮上所用,则只能是平均律。……异律并用,究竟好不好呢?作者以为,并没有什么不好”。三律并用现象是民族融合中乐器发展的事实。

费孝通在《中华民族的多元一体格局》中指出:“中华民族作为一个自觉的民族实体,是近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程所形成的。……它的主流是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合。同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。”可见,是多民族、多地区的不同乐器、乐种在长期音乐实践中逐渐形成的中国音乐的整体形态与一统体系,导致了三律并用的结果。正视中华民族在历史进程中所呈现的多元一体的文化传统,以开放和包容的态度面对中国音乐在长期实践中形成的律学特性,是杨荫浏律学理论的文化根基。

三、对中国古代律学文献研究传统的继承与创新

丰富的文献资料是中华民族学术传统中取之不尽、用之不竭的宝库,而如何继承前人撰写的数量惊人的各类律学史料是每一个中国律学研究者必须面对的问题。王小盾、喻意志在《中国音乐文献学:以杨荫浏为枢纽的两个时期》中已对杨荫浏音乐文献研究的整体特征进行过系统梳理。下面以《平均律算解》为例,说明杨荫浏在律学文献研究方面的特点与成就。

首先,杨荫浏继承了古代律学文献研究注重对前人成果梳理的优良传统。自《汉书·律历志》起,中国古代律学文献无不注重对前代相关典籍的研读与辨析。对前人的批判与继承,以及相对稳定的律历职官系统,使得中国古代律学家群体带有一定学术共同体的意味。这或许是律学研究领域在整个中国古典学术体系中的特别之处。在不断梳理前代学术成就的基础上,中国古代律学研究水平自西汉京房六十律起,到朱载堉“新法密率”,一直处于世界领先地位。

《平均律算解》是杨荫浏先生第一篇专门探讨律学问题的论文,也是杨荫浏所有律学专论中篇幅最大的一种。为探讨中国十二平均律产生的历程,杨荫浏先生在《平均律算解》中对涉及十二平均律求法的古籍《宋书·律历志》《隋书·律历志》《宋史·律历志》《乐律全书》《律吕正义》《律吕新论》《声律通考》,近代《邹征君存稿》、王光祈《中国音乐史》,乃至日本田边尚雄、中村清二的著述中的律学数据一一辨析,详做校订,探讨了平均律发生于中国的各种必要条件。这篇论文在文献解读过程中有意识地对古代律学学术源流进行系统性整理。虽然名为“平均律算解”,实际上是利用律学文献,沿着古代先贤探求平均律理论的历程,以朱载堉“新法密率”为中心,第一次从学术史的角度整理了中国古代律学史。

其次,杨荫浏先生对于律学文献的研究打破了古代文献学崇古非今的旧有研究思路,大胆吸纳西方现代音乐学实证主义思想,为古代律学文献中疑难问题的辨正,走出了一条新路。

就《平均律算解》而言,这类探索比比皆是。其中较为突出的是对于何承天新律的解析,以及以此为基础对《宋书·乐志》所做的校勘,可谓丝丝入扣,堪称经典。在此之前,学界尚无对《宋书·律历志》所载何承天新律运算原理成功阐释的著述。比如,时贤刘复便认为何承天新律的运算公式并不可考:“我把《宋书》中所载数字整整研究了两天,竟找不出丝毫头绪来……他的推算法,是无可考得了。”而《平均律算解》不但将何承天新律的公式列出,还进一步对《宋书·乐志》相关数据进行了校勘。“依上列各数,校《宋志》之表,则‘旧律度’中的‘南吕五寸二分三厘少强’,应作‘南吕五寸三分三厘少强’;‘应钟四寸七分’,应作‘应钟四寸七分四厘强’;‘无射四寸九分九厘半强’,应作‘无射四寸九分九厘半弱’;最后之‘黄钟八寸八分八厘弱’,应作‘黄钟八寸七分八厘强’”。

这种今日看似平常的理论分析与数据校勘,在八十余年前却是石破天惊之举。据陈垣《校勘学释例》,古文献校法有四:对校法、本校法、他校法、理校法。其中理校法难度最大,所谓“最高明者此法,最危险者亦此法”。由于这个原因,历代学者对前代典籍中的律学运算数据坚信不疑,粗疏带过与附会穿凿比比皆是。例如《史记·律书》中的两则长期以来不断争论的数据校勘问题:一为“律数”一节中的“黄钟长八寸七分一”是否为“黄钟长八寸十分一”;二为“生黄钟”一节中“上九,商八,羽七,角六,宫五,徵九”一句的声数搭配是否正确。《史记·律书》在各类数据之前与之后均已对运算原理做过说明,依其算法完全可以自证。但是由于拘泥于古典文献学对于古籍原貌的恪守,历代议论纷出。利用文献自身所载运算原理,解决同一文献中出现的运算数据,一定是校勘疑难最为直接、最为有力的途径。但是这一看似“天经地义”的原则长期受到压制,反而促使学者不断寻找各种与音乐无关,特别是与要解读的文献自身无关的理论来迎合、附会文献中的各类数据。这类研究又以“河图洛书”等阴阳五行理论为重灾区,清代以后以江永、李锴为代表尤为甚之。

据笔者所见,明确以理校法处理古籍中律学运算数据讹误,正是从《平均律算解》的这处校勘开始。杨荫浏认为:“欲明《宋志》原表数字之意义,校后来版本之讹,可先本此理,演成算式。”根据校勘数据与十二平均律相对照,杨荫浏对何承天新律作出评价:“平均律之动机,肇于刘宋之何承天”。“何氏所论为弦律,其律倾向于平均,而究之尚未达近代平均律之程度。”这种评价显然较之王光祈《中国音乐史》直接将何承天新律视作十二平均律更为客观。由于有着坚实的学理基础,杨荫浏这一观点至今仍被音乐史学界广泛应用。

要之,《平均律算解》是中国人撰写的第一种探讨中国律学史中平均律产生历程的专论。可以说,杨荫浏先生的律学研究一开始就处于高峰状态,不同凡响。《平均律算解》在论证中国古代十二平均律求解历程的细致严密方面至今仍无人超越,而这一成就的取得是建立于对中国古代律学文献研究传统的继承,以及对西方现代音乐学学术体系的吸纳两方面共同作用的基础之上的。

在其后的《中国古代音乐史稿》等著述中,杨荫浏进一步完善了他所建立的律学文献整理思路与研究方法,为当代律学文献研究甩掉了枷锁,拓宽了道路。其后的律学文献研究者,均由此受益。

四、坚守唯物史观以解决学术问题为中心灵活利用多种材料

1925年,王国维先生在《古史新证》中提出以实证主义为哲学基础,寻求文献史料与考古发现史料结合互证的二重证据法:吾辈生于今日,幸于纸上之材料外更得地下之新材料,由此种材料我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言亦不无表示一面之事实,此二重证据法惟在今日始得为之,虽古书之未得证明者,不能加以否定,而其已得证明者,不能不加以肯定,可断言也。

虽然限于种种时代条件,杨荫浏先生并没有接触到特别丰富的音乐考古资料。但是在尽可能的条件下,杨荫浏先生有意识地充分运用古代绘画、传世古乐器、出土乐器、古谱、民间乐谱等多种材料解决律学问题,为后人提供了全新的研究方法。

以《笙—竽考》为例,为了理清笙、竽的关系与历史流变,杨荫浏先生运用了《周礼》《仪礼》《礼记》《韩非子》《风俗通》《说文》《广雅》《宋书》《隋书》《乐府诗集》《旧唐书》《新唐书》《元史》《明史》《明会典》、陈旸《乐书》、朱载堉《律吕精义》、明《文庙乐谱》、清《圣门乐志》《律吕正义后编》《文庙礼乐全书》、闫兴邦《文庙礼乐志》、民国许道龄《北平庙宇通检》等数十种古今文献;出土文物方面,运用了马王堆汉墓明器竽;传世古乐器方面运用了自明代传承至今的北京智化寺十七簧笙、清宫廷雅乐十七簧笙;古谱方面,运用了宋姜夔《白石道人歌曲》、明朱权《神奇秘谱》所载宋毛敏仲所作古琴曲《渔歌》、明汤显祖《邯郸梦·扫花》折《赏花时》曲牌、《八义记·观画》折《村里迓鼓》曲牌等;在民间乐谱方面,运用了山西梆子《断桥折》。

傅斯年先生曾言:“史学只是史料学。”中华民族文化的多元一体的属性,决定了包含律学研究在内的中国音乐研究材料上的多样性。正是由于运用了如此种类丰富的史料,杨荫浏先生才将笙、竽两件含混千年、纠缠不清的乐器从形制、律高、奏法、作品来源、审美特征,以及变迁背后的社会经济文化背景抽丝剥茧般阐述得清晰明了。这些带有浓郁民族特征的历史材料在大大拓宽律学研究的视野同时,也为中国特色律学学科的创建打下了良好的基础。

解决学术问题是学术研究天然的使命。灵活调动多种材料的同时,杨荫浏先生并不迷信古人留存的文献史料,或者时人约定俗成的种种说法,而是始终坚守唯物史观,以实证主义的精神,在实践中辩证地解决律学问题。他旗帜鲜明地反对古代律学典籍中出现的将神秘主义思想混入律学问题的做法。因为神秘主义与历史虚无主义在律学研究中不能解决任何有价值的学术问题,只能制造并不存在的“新问题”。在《中国古代音乐史稿》中,杨荫浏对康熙十四律曾有如下批判:“明清两代出现了很多乐律著作,其共同之点,是脱离物质,逃避现实,贩卖神秘主义,说得玄之又玄,而毫不能解决什么问题……这种纯粹出于个人空想的律制(笔者按:康熙十四律),其本身是紊乱无序,与人民的音乐实践毫无关系。”在对蔡元定十八律的评价中,杨荫浏又有如下表彰:“蔡元定的十八律是在理论上合理地解决了三分损益律的转调问题,从而使三分损益律的理论达到了更加完善的地步,因之有着一定的科学价值,与京房、钱乐之等利用了乐律问题,提倡神秘主义,有着天渊之别。”“实践是检验真理的唯一标准”,杨荫浏认为的律学研究的目的最终是为音乐实践服务,这是唯物史观在律学研究中的直接体现。唯物史观“不是在每个时代中寻找某种范畴,而是始终站在现实历史的基础上,不是从观念出发来解释实践,而是从物质实践出发来解释观念的东西”。坚守唯物史观以解决学术问题为中心灵活利用多种材料,是杨荫浏先生能够解决一系列重要中国律学问题的保障,也是杨荫浏学术成果虽然艰深,但却长盛不衰、热度不减的内在原因。

五、实事求是的学术研究态度

中国古代乐律学素以深奥难解被称作“绝学”。在晦涩的古代文献与陌生的考古文物以及口传心授不断流通变异的民间音乐实践中,探求中国音乐最为深层的基础理论,需要在承受极为艰辛的学术工作强度的同时,随时做好前功尽弃、推倒重来的心理准备。在律学研究中,杨荫浏先生自始至终坚守实事求是的态度,以及有错必改的学术原则,为后人树立了榜样。

例如,在《弦乐器定音计述略》中,杨荫浏先生谈到他在琵琶柱位校订方面的研究历程。

二十余年前,著者初觉琵琶柱位,必加校正,曾依等比律列成琵琶柱位之比数。依数排列柱位,初觉比之乐肆所排,较能合律,即暂作为结论,曾贸然附加说明,列诸旧编《雅音集》中……后经多番审听,乃觉各柱发音均失之略高,……今春来重庆,遇乐界中人,以琵琶柱位计算之方相告,谓为非常准确。问其比数来源,则旧著《雅音集》也。告以此法不能应用,辄不加置信。后见其所排柱位,非真准确,乃益觉此法之不适合用。归而更谋所以校正方……猝患恶疟,静卧无聊。思及琵琶,转辗推求,乃重有定音计之作。

虽然已经取得了演奏家的广泛认可,但是杨荫浏先生坚守学术原则,以实事求是的态度看待自己著述中的错误。不仅不回避,不掩盖,而且积极改正。在《三律考》中,杨荫浏先生亦明确提出:

首先,我应该对自己过去所犯的错误进行检讨。我在1958年写的《谈琵琶音律》一文中,从偏信西洋音乐的观点出发,曾对4、7两音取否定的态度。后来渐渐觉察出来,这是十分错误的。错误的产生,是由于没有认真考虑我国人民自己长期的音乐实践,忽视了本国音乐的特殊性。

再如,在《再谈笛律答阜西》中,杨荫浏更为鲜明地提出自己在学术研究中所秉承的原则与态度:

作者所取,是尊重事实,注重民间传统的态度;所反对的,因为要勉强造成某种圆满理论,而抹杀事实的态度。后一态度,足使分歧的问题更加分歧;分歧的理论,足以引起人们的注意,远离事实以外,结果,非但会把应加注意的民间传统置之不顾,抑且会因理论扭曲事实,理论的力量增大了,会使事实改变,而使真正的事实,消灭于无形。这是作者之所虑。

2005年夏,笔者到上音求学时,陈应时师曾在课上提到一件往事。20世纪70年代在北京工作期间,他曾怀着忐忑的心情致信杨荫浏先生商榷某个律学问题。杨先生看到信件后不仅没有生气,反而请他到家中吃饭做客,并将这封信拿给自己的学生传阅。陈应时师用这个例子说明学术研究应当求真,不应惧怕权威,更不要怕得罪人,因为像杨荫浏先生这样真正的大师,一定都是将真理作为学术追求的终极目标。这种实事求是的学术品格,正是杨荫浏先生的学术成果经得起历史考验的重要原因,也是杨荫浏先生留给中国律学学科的宝贵思想财富。

结 语

从杨荫浏先生的律学研究所取得的巨大成就以及广泛而深远的影响可知民族性是中国律学学科的立足之本。作为“继刘复、王光祈之后我国第三位现代律学研究的先驱者”,杨荫浏先生立足于中华民族丰富浩瀚的民族音乐实践以及深厚的律学研究传统,以高度的学科自觉,脚踏实地地打造了一批扎实的律学学术成果,为后人开辟出一条理论与实践统一、实证与思辨融合、多种材料并用的律学研究道路。因此,杨荫浏的律学研究对于构建有中国特色的律学学科具有奠基意义。