路网与疆域:从新疆历代古道路网变迁看中华民族共同体的形成发展

2022-04-15孙海芳刘学堂

孙海芳 刘学堂

[提要]新疆古代“路网”遍布天山南北,在地缘上连通着中原与西域,确保了我国疆域的完整与统一,在情感上促进了中华民族大家庭的水乳交融,蕴含着中华民族共同体形成发展的历史记忆。在整体观的历史视野下,历时性地考察新疆古道考古遗存,可见新疆境内集军事、交通为一体的“路网”体系,与历代中央王朝治理西域的行政设置,及完整的疆域空间布局高度对应。新疆古道是维护我国疆域统一完整的历史之“道”,是保障我国政治共同体不可分割的认同之“道”,更是促进边疆多元族群共生共存的融合之“道”,见证了中华民族共同体形成与发展的历史演进,以及中华民族共同体由“自在”向“自觉”的历史演变。

中华民族共同体的内涵特质是“共同性”[1],即各族人民共同开拓的疆域,共同书写的历史,共同创造的文化,共同培育的精神[2]。虽然“自觉”的中华民族共同体意识形成于近代,但是中华民族共同体的形成,却经历了漫长的历史过程[3](P.3),要认知基于“政治、地理、思想、民族大一统”[4]的共同性,理解中华民族“历史共同体连续叙事”的内在逻辑[5],需要立足于长时段的历史视野中,动态地思考华夏多民族国家从“多元”到“一体”、中华民族共同体从“自在”到“自觉”的历史演变过程。

历史视野是习近平总书记民族思想的理论底色,“几千年来,中华民族始终追求团结统一……历代在民族事务治理观念上,既强调天下一统,又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理观念,对中华民族的形成和发展至关重要[6](P.26-32)。”费孝通先生指出,“民族是在人们共同生活经历中形成的,也是在历史运动中变化的,要理解当前的任何民族决不能离开它的历史和社会的发展过程”[7](P.166),作为“自在”的民族实体,中华民族是在几千年的历史过程中形成的[8](P.1),中华民族成为一体的过程是逐步完成的[7](P.149)。

目前,关于历史演进视角下中华民族共同体形成与发展的研究,涉及理论建构、思想脉络、历史记忆等诸多方面。例如,徐杰舜从理论视角指出,恩格斯的历史合力论、我国传统的“大一统”理念、费孝通的“中华民族多元一体格局”理论为中华民族共同体的研究提供了学术支撑[9]。方堃等探讨了历史变迁中我国各民族之间的共生特征,认为“多元”是中华文明源远流长的根源,“一体”是各族人民共同的心理自觉[10]。李贽等将历史与现实相结合,分析了我国“大一统”的国家政治传统和“多元一体”的民族国情[11]。严庆等人从“大一统”思想的历史演变,思考当下中华民族共同体意识的思想来源[12]。王巧从历史视角梳理并分析了藏族融入中华民族共同体过程中所经历的三个阶段[13]。王文光基于二十四史中关于边疆民族的史料文献,呈现出中华民族共同体形成与发展的历史谱系[14],指出中华民族共同体意识与多民族中国大一统的历史观紧密联系[15]。陈纪等人强调,要充分挖掘各民族历史上的共性要素,即共同的历史记忆等,并重视中华民族共同体的历史基础[16]。

前期研究可见,从历史演进的视角审视中华民族共同体的形成与发展,体现了其“进行时”的动态性,更能呈现中华民族共同体从“自在”到“自觉”的历史真实。本研究以新疆古道遗存为研究对象,是基于三个方面的思考,一是作为物质遗存,考古材料在客观证实中华民族共同体形成发展的历史演进方面,具有比文献材料更明显的优势;二是新疆路网布局与历代中央政权通过行政管理维护国家疆域完整的举措呈现出高度的对应性,道路通达之地皆为国土,路网遗存是通过建构“道路共同体”实现“疆域共同体”与“政治共同体”的物证依据;三是新疆幅员辽阔,有史以来,多元族群交错杂居,共同开发建设边疆,丝绸之路贯穿全境,古道遗存丰富密集,是我国交通网络中最具政治、经济、文化意义的经脉,为中华民族共同体的形成发展做出过极为重要的历史贡献。为此,本文通过归纳整理新疆交通考古资料①,分析不同历史时期新疆的“路网”变迁,思考历代中央政府如何依靠道路建设将新疆纳入到中华疆域之内,如何依据道路维护实现中央对地方的行政管理,如何在道路场域内实现中华民族共同体由“自在”向“自觉”的演变,并实现、维护大一统的格局。

一、汉代开通丝路与“自在”的中华民族共同体的历史建构

交通系统是统一国家形成与发展的首要条件,其完备程度决定古代国家的领土规模、防御能力与行政效能[17](P.2),中国历代中央政府都将交通建设作为国策之重。秦汉时期,我国疆域不断扩展,实现“政治、地理、思想、民族大一统”[4]成为中央政权的最高政治追求。为了建构并加强“政治共同体”,汉代中央政府将这一政治诉求落脚在建立“道路共同体”的具体实践上,即以首都为中心,建立通往全国各地的交通网路体系,以期通过道路的建设实现政治安定、经济繁荣、文化统一与民族团结。在汉王朝开辟的路网系统中,通往西域的丝绸之路意义重大,它第一次借助国家控制的路网系统,使中央的行政力量与国家意志,到达天山南北,将西域纳入“大一统”的“道路共同体”内,并将西域各民族纳入“大一统”的国家体系之中,使之成为“自在”的中华民族共同体的组成部分[14]。

(一)汉代新疆“三通三绝”的道路建设及“新北道”的形成

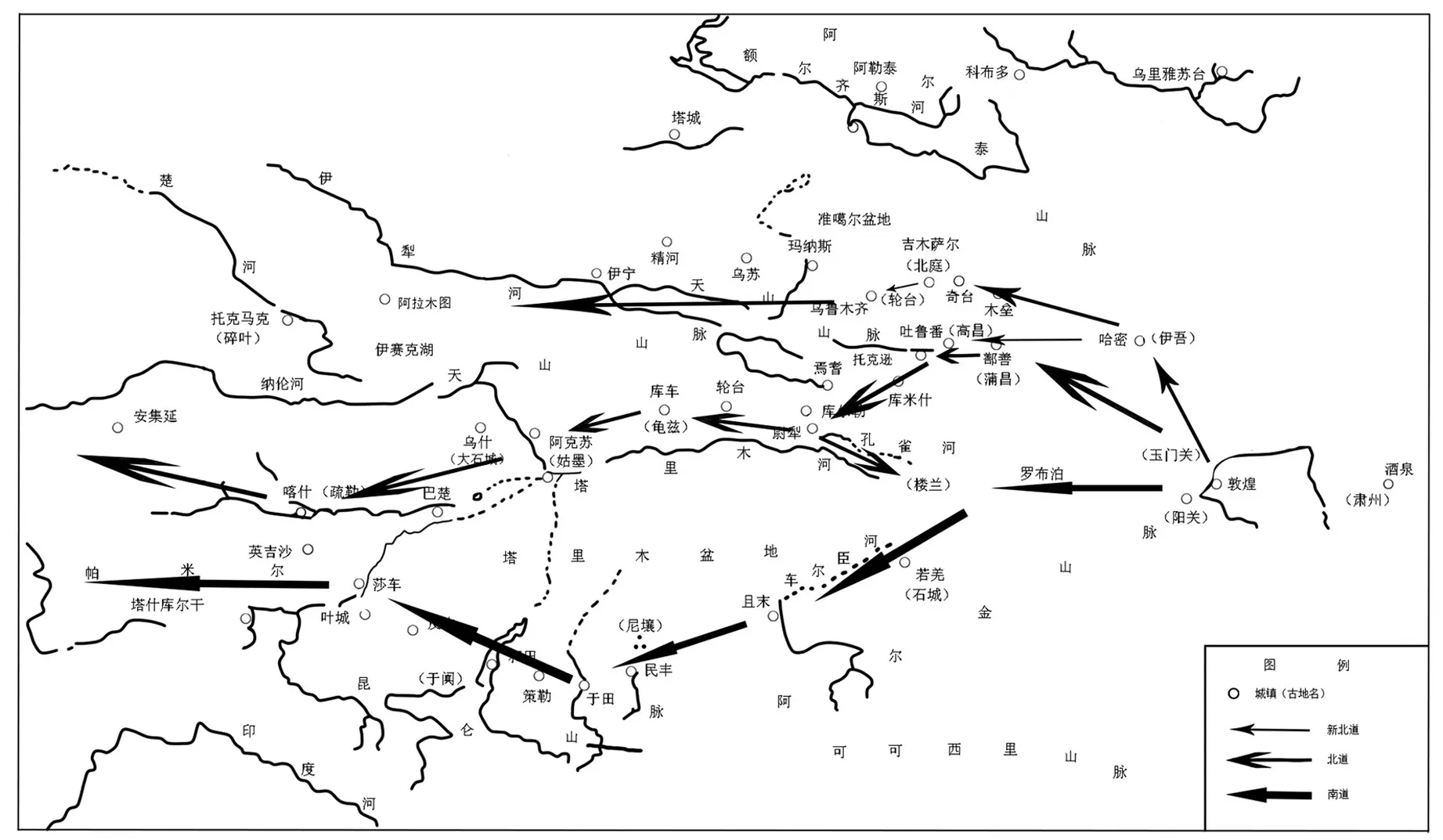

汉王朝开通的丝绸之路(见图1),随着中央政府经营西域的深度逐渐拓展。原有北、中、南三道,由于北匈奴阻拦北道,《汉书·西域传》只记南道与北道(原中道),即“从鄯善傍南山北,波河西行至莎车,为南道;南道西逾葱岭则出大月氏、安西。自车师前王廷随北山,波河西行至疏勒,为北道;北道西逾葱岭则出大宛、康居、奄蔡焉。[18](P.3873)”两条干线之外,又有若干支线。

图1 两汉时期西域主要交通线路示意图

汉王朝统治西域期间,并非一帆风顺,西域之路时通时堵,经历了“三绝三通”[19](P.24)的历程,详述如下:

一通一绝:公元前101年,西汉在轮台(今库尔勒西)、渠犁(库尔勒、焉耆之间)设置“使者校尉”,垦荒屯田,以后又设立“护鄯善以西使者”,其目的是保护丝路的畅通。公元前60年,统领西部匈奴的日逐王率众归属汉王朝,汉王朝任命郑吉为西域都护,都护府设于乌垒(今新疆轮台东),改“护鄯善以西使者”为“都护”,意为兼护南北道在内的整个西域。

公元16年至73年,西汉末年的政治危机,影响到西域交通的发展。东汉政府认为北疆未定,国力未复,不愿再派西域都护,丝绸之路第一次出现短暂的停滞。

二通二绝:公元73年,东汉政权稳定后,依据西汉时期经营西域、管理交通的经验,汉军北征匈奴,继续采取联合西域诸部“断匈奴右臂”的战略措施。鉴于交通要冲楼兰因风沙缺水衰败,丝路线路改变,土地肥沃、宜农宜牧的伊吾(哈密)、车师成为得之则成、失之则乱的交通要点,汉明帝命奉车都尉窦固、耿忠“取伊吾卢地,置宜禾都尉以屯田,遂通西域”,次年,置都护、戊己校尉。

公元76年,章帝因国力不足停止伊吾屯田,召还西域都护及戊己校尉,丝路交通第二次告中断。

三通三绝:公元91年,班超定西域,任为都护,居龟兹,又置戊己校尉,居车师前部高昌壁,置戊候部。公元94年,班超复发龟兹、鄯善等击破焉耆,自此西域五十余部悉数复归内属[17](P.486),丝路再次畅通。

公元107年,汉安帝以“其费不已”为由,撤回西域都护、戊己校尉,丝路第三次中断。

公元123年,东汉王朝拜班勇为西域长史,率兵屯田柳中,次年到楼兰,鄯善归附。他又联合龟兹、姑墨、温宿、鄯善诸部,发兵车师前部,赶走匈奴王伊蠡。公元125年,班勇复发酒泉、敦煌及车师前部、鄯善、疏勒兵马到车师后部,使得丝路再次畅通。车师归汉后,其间道路联结起来,形成了“新北道”的道路网络。

(二)考古所见汉代西域“路网”与“大一统”格局的建构

尽管汉代丝路时通时阻,但是仍然以“通”为主流趋势,新疆第三次全国文物普查所见交通考古遗存,为上述道路开辟及中央对地方的行政管理提供了可靠的物证依据。“汉制,县有蛮夷曰道,正以边疆少数民族地区,主要行政措施惟道路之维持与控制,以利政令之推行,物资之聚散,祈渐达成民族文化之融合耳”[20](P.1),为了保障这些相当于“县”的行政机构,即“道”的畅通,汉政府在西域各道上修筑了许多城垒与烽火台,驻扎戍兵,执行军事任务,兼管交通,重要之处还设置关卡,稽查行旅,形成了点线结合的道路网络。从“自在”的中华民族共同体的视角下,审视现存交通考古遗存,可见“国家在场”视域下道路网络的建构,呈现出多元一体格局的骨架[21](P.686),这种依据国家层面的具体行政策略,对于中华民族共同体的形成发展起到了至关重要的推动作用。汉代新疆的古道遗存,主要集中在阿克苏、巴州、和田及吐鲁番地区,分布规律基本与文献记载中的南道、北道的线路吻合。阿克苏地区为汉政府设西域都护府的辖地,是汉政府西域屯田的重要地区,也是西域汉代军事遗址分布密集的地区之一。现存较好的军事重镇有新和县的乌什喀特古城、玉奇喀特古城等。在玉奇喀特古城中,曾出土过“汉归义羌长印”与“李崇之印”两枚印章,“李崇”为西汉王朝最后一任西域都护,“汉归义羌长印”是汉政府颁发给该区域羌族首领的官印,“归义”则是汉政府给予其统辖的边远少数民族首领的一种封号,可见汉代时,南山羌族与西域其他各族一样,均接受汉政府的统辖[22](P.217-233),已经成为了中华民族共同体中不可或缺的组成部分。

巴州地区罗布泊北缘的楼兰、营盘古城及孔雀河烽燧群等遗存,实证了汉代中央政权对西域的有效治理。以孔雀河烽燧群为例,目前此处已发现的烽火台有11座,自营盘古城以西沿孔雀河北岸呈东南——西北分布,分布线长达120千米,是汉代楼兰道上走向清晰、相互关联并形成系统的军事预警设施,它们承担着军事报警、维护丝绸之路交通安全的职责。再如,位于若羌县的LE古城,曾出土3件汉文木简、一卷完整的汉文纸文书和两张汉文纸文书残片,其中两件汉简的年代分别为公元266和267年,还出过一枚五铢钱,该城被认为是汉代“楼兰道”上的桥头堡。

虽然在两千余年的历史流传中,和田地区仅存麻札塔格戍堡这一处军事遗址,但是也正是这一处古道上的重要遗址,印证了早在汉代,在西域都护府的统辖之下,和田就已经正式归属祖国版图。位于交通要塞之处的尼雅遗址,曾出土汉式斗拱、雕花窗格、汉文木简、汉式铜镜、漆器,以及以“五星出东方利中国”织锦为代表的大量精美的汉式丝绸,西域古精绝国居民的汉化程度之高,也由此可见。吐鲁番的高昌古城,为班超定西域时在车师前国境内的屯兵人员所建,汉代至魏晋时期,均有戊己校尉在此驻扎,管理屯田,故又称“戊己校尉城”,归属汉代中央政权管理,为晋唐时期中央王朝管理新疆奠定了军事基础。

丰富的考古遗存表明,汉代政府为了实现中央集权下地方政府组织的完整性,在统辖治理边疆地区时,主要依靠畅通无阻、机制完整的交通系统,道路开辟与行政管理,相互支持,相伴相生。至于期间“三绝”现象的出现,也是与中原时局动荡、中央权力削弱以及财政紧缩等因素有关,“汉政府每年在国用中提出很大的款项来办理全国的驿传,驿传制度增强了行政效率和中央政府坚强的统治力量。到了东汉晚期,因为财政力量不能再维持交通系统,政府的统治力也随着衰弱了下去”[23](P.28),可见中央政府的统治力与地方交通系统的效能有着密切的关系。

(三)屯田护疆与“自在”的中华民族共同体的凝合

汉朝政府在总结历史经验后,认识到单纯的军事防御劳多功少,只有“徙民守边,亦兵亦农”,才能把建设和保卫边疆结合起来,才能促进中华民族共同体内部的文化认同与水乳交融。自公元前121年,汉朝在西域设立使者校尉(后又称“护鄯善以西使者”),率士兵在轮台、渠犁一带屯田,保障交通与往来商旅。之后,在交通要道沿线的肥沃之地,如轮台、渠犁、车师前部、楼兰、伊循(今若羌)等地,先后设立了屯田基地(见表1),其管理机构也相应有使者校尉、戊己校尉、都尉及司禾府。

表1 汉代屯田区域表②

屯田积谷的举措,起到了足粮强兵、保护道路安全的作用。这一时期,由敦煌至渠犁,烽燧相望,屯田如织,形成了以南北诸道伸向各屯田基地,并相互依存的交通道路网络,中原地区先进的农业生产工具和先进的农耕技术也在道路场域内传播发展,促进了西域各地区的经济发展,加固了中原汉民族与新疆各民族的友好关系。交通系统有机地将军事、政治及当地居民的生产生活结合在一起,我国统一的多民族国家疆域基本形成,“自在”的中华民族共同体在政治共同体、道路共同体的联动下进一步被建构。自此,“西域内服日久,区区东望扣关者数矣,此其不乐匈奴而慕汉之效也”[24](P.2909),“路通”终究促进了“政通”与“族通”,推进了民心相通,中华民族共同体意识进一步被认同。

二、魏晋至宋辽时期巩固道路与“自在”的中华民族共同体的历史建构

古代西域交通作为农耕文化与游牧文化交往与融合的重要条件,具有不可忽视的历史文化意义,在汉代道路开辟与维护的基础上,以华夏族为主体的多民族共同创造的统一文化——汉文化已经初步形成[17](P.5)。公元220年,曹魏统一我国北方,次年开始统辖西域诸地方政权,因匈奴西去,经伊吾沿天山南北麓的“新北道”来往无阻,即由敦煌北上,过流沙至伊吾,沿天山南麓,经高昌、龟兹转入中道,另一路,自伊吾沿天山北麓,经巴里坤西行至吉木萨尔、乌鲁木齐一带,西至伊犁河流域。这条路在汉代时就已通行,其重要性不及南、中二道,故文献中记载不多[25](P.28)。

隋初,突厥占领新疆乌孙故地,北道时通时阻,天山南部部分地区被吐谷浑控制。大业五年(609年)隋炀帝西征吐谷浑后,南、中、北丝路畅通,为唐代进一步经营管理丝路创造了条件。

唐时,西域又全部纳入中原王朝的版图,西域与中原复归统一。南道、中道、北道依旧是基本干线,因北道在地理上避免了葱岭险恶地形的局限,加之西突厥内服,沿线干扰被排除,为此,北道更为繁盛。此时西域境内主要有道路11条,分别为安西道、热海道、南道、拨换城经疏勒至莎车道、焉耆—安西路、银山道、西州道、伊吾道、参天可汗道(回鹘道)、吐蕃道、天山道[19](P.55-60)。考古发掘所见此时期的交通古道遗存,是中央政权通过开路、护路以实现疆域完整、民族团结、文化认同的物证资料。

(一)魏晋时期的交通管辖与考古遗存

两晋与曹魏政权均承汉制,在海头、高昌设立西域长史与戊己校尉,并设属西域校尉和宜禾都尉,协助统管西域。西域长史是西域军事、行政的首脑。戊己校尉的职责是兴办屯田,保障驻军与使商往来的食宿,维护交通安全,遇到军事行动,屯田士卒要参加作战。新疆第三次文物普查中,调查所见此时期西域的军事重镇依旧集中在今阿克苏、巴州、和田等地区,如位于柯坪县的丘达依塔格戍堡(沿用至唐),库车县的乌什吐尔古城(沿用至唐)、夏合吐尔古城(沿用至唐),巴州若羌县的墩里克烽火台、吾塔木烽火台等。

(二)隋唐时期的交通管辖与考古遗存

隋炀帝西征吐谷浑后,在西域建立了且末、鄯善、西海、河源四郡,设官置守,并在北道伊吾郡、南道且末郡驻军屯田,保障交通安全。唐王朝为了加强对西域的统治,对其实行有效管理,在伊吾、西州、北庭、安西设都护府分别辖治西域全境(包括今中亚部分区域),都护府既是行政权力机关,也是军事指挥机构,交通管理是其重要的职能。此外,还下设与内地一致的都督府、州、县等,并在各军事据点设有军、镇、守捉、烽、戍等军事机构,在交通要道上设有众多的驿馆、驿站等,彼此相通,组成纵横交织的交通网,以守卫疆土,维护丝路交通的安全,西域与中原的交通联结为一体。

唐代集军事、交通兼为一体的遗存遍布全疆,发现数量之多,遗存规模之大,结构完整,功能齐全,为历史时期之最。其中,阿克苏、昌吉、吐鲁番数量最多,分布最为密集,这些交通军事遗存,围绕着不同等级的统治中心形成大小不一的遗址群,然后再以东西方向呈线状布列。从遗址鸟瞰唐代军事交通的设置,它们沿着塔里木盆地和准噶尔盆地东南西缘,呈环状链接,所处区域及布局,均与唐王朝治理西域的行政设置高度对应。例如,在今阿克苏地区,现存唐代军事重镇18处,如唐王城、阿艾古城、硝力汗那古城、羊塔克古城、卡拉萨古城、庭木阿拉卡尕古城、通古斯巴西古城等;戍堡遗址6处,即脱盖塔木戍堡、吾孜塔木戍堡、克日希戍堡、吐尔拉戍堡、喀拉库勒戍堡、盐水沟关垒;烽燧遗址21处,如脱盖塔木烽火台、吐孜吐尔烽火台、塔什吐尔烽火台、塔什吐尔烽火台、别迭里烽遂(始建于唐代,清复用)、八卦墩(始建于唐代,清代复用)等。

昌吉地区现存唐代军事重镇5处,如墩古城遗址(北庭都护府治下的蒲类县县城)、昌吉古城遗址(系唐代丝路“新北道”上与北庭都护府同时期的城池之一,用至宋元)、北庭故城遗址(唐代庭州、北庭都护府、北庭大都护府所在地,丝路北道必经之地)等;戍堡遗址5处,如冯洛守捉遗址、沙钵守捉遗址、塔西河古堡等;驿站遗址6处,如下叶家湖遗址、大坑沿遗址、叶家湖青圪垯遗址、高窝堡营盘遗址等;烽燧遗址4处,即土墩子烽火台、阿克木那拉烽火台、五工台烽火台、烽火台村烽火台。此外,该区域内现在还遗存有唐代古道遗址4处,即唐朝路遗址、二工河东岸道路遗址、车师古道遗址、下叶家湖古道遗址。

吐鲁番地区,现存军事遗址4处,即交河故城(高昌国、唐西州时在此设郡,安西都护府一度驻扎在此)、柳中古城(上限当在唐或者更早,下限应在宋以后)、大阿萨古城(该城占据通往柳中或高昌古城绿洲的交通要道,时代在唐至元代)、七克台古城(“鞑子城”,唐代的赤亭、宋代的泽田);军事戍堡3处,分别为木尔吐克萨依戍堡、阿萨墩戍堡(唐至清)、阿拉沟石垒;烽燧遗址5处,为赛克散烽火台、二塘沟烽火台、连木沁大墩烽火台、七泉湖萨依烽火台、考克烽火台;古道遗存4处,即突波道、乌骨道、萨捍道、他地道(是西州西部北通庭州的重要通道)。

如此密集的交通遗存,或位于咽喉之地,或地处丝路要隘,绵延相望,错综交织,形成了相互补给、相互联通、互为一体的“路网”体系,为唐代在西域戍兵屯垦,保障交通安全,巩固边疆统一,促进文化认同与民族团结提供了坚固稳定的交通舞台。

这一时期,唐王朝广拓道路,发展边疆,是由殷实的国力所使然。“政治、经济、宗教、军事与其他一切社会现象之成立,当依赖于交通之支持”[26](P.37),为了巩固中华民族“海内为一”的统一局面,唐王朝积极拓展道路空间,夯实“道路共同体”,并在地方道路空间内彰显中原主流文化的表达态势,主导中央与西域地方文化的深度交融,地方文化在主流价值观的形塑下形成共性特征,呈现出国家认同的总体趋势,更加完善和加固了“自在”的中华民族共同体的历史建构。

(三)宋辽时期对西域管辖

公元947年,契丹改国号为辽,天山南北大部属辽管辖,西域各地地方政权每3年遣使一次,高昌回鹘王要经辽册封[19](P.80)。960年,宋朝建立后,因忙于与辽、西夏等政权的征战,加之海上丝路的开通,对西域事务管控较少,但是西域一带的西州回鹘(高昌回鹘)、于阗等均与宋朝保持着政治、经济联系,如宋太宗太平兴国六年(981年),高昌阿厮兰汗就曾遣都督麦索温前往宋京朝贡,太宗盛情款待后,并于同年5月,派遣供奉官王延德等率百人使团出使高昌。在民族关系方面,朝贡体系是对直接的地方行政制度的间接补充[21](P.688),使得中央与地方政权之间达到一种“平衡”,而这一内在的平衡逻辑,也是“族和”的必然条件,更是中华民族共同体“自在”的凝合机制。

三、元明时期拓展道路与“自在”的中华民族共同体的历史建构

元定都中原后,在草原本位疆域观与汉地天下观的基础上[27],将拓展疆域作为实现多民族国家政治认同的主要路径。为维护、继承并拓展历史疆域,元朝政府在全国范围内各地遍设驿站,通往新疆的道路四通八达,交通道路由西域伸向更远的西方,中华文化的影响前所未有地到达了西亚与欧洲。元朝政府在南疆东部设三路宣慰司,在斡端设宣慰司元帅府等军政机构,并沿塔里木盆地四周及天山以北广设站赤,以传军报、政令,并以北庭都元帅府驻地别十八里(今吉木萨尔)为中心,分东、西、南、北四路,加强新疆与内地的紧密联系。

成吉思汗在新疆交通方面,最大的成就就是开辟了塔勒奇山道,即漠北路的西段,使得西去阿力麻里不用再绕道阿尔泰山或天山,为丝路北道开辟了新道,并逐渐成为西域向西通向中亚、西亚,向东通向漠北、中原的重要通道,其重要性不言而喻。元代通过在西域境内拓展与管辖道路,维护疆域完整,实现了多民族国家的政治认同。

明代政府为了保障对新疆的统治,先后在嘉峪关到哈密一带设立八卫③。1408年,明政府与瓦剌建立隶属关系,1415年,又与火州、柳州先后建立隶属关系,并规定往来贡使必须取道哈密,哈密成为明王朝统治新疆的政治、军事及经济的重镇,因察合台后裔势力、闭关锁国等因素影响,于1429年,以嘉峪关为界,停止对新疆的管辖。

尽管明代末期国力不支,但是在新疆北部遭遇天灾之时,仍然全力支援救济,维系民心相通。史料载:天顺八年(1464年)六月,哈密忠顺王毋累奏:“禾苗无种,乞赐赈济”,明朝当即“给哈密大小麦种子一百石”[28](P.154)。成化十一年(1475年)正月,哈密遭遇荒年,巡抚右副御史朱英等,“恐奏报延久,不能猝济,已发布三百匹、粮五百石赈之”[29](P.2809)。也由此可见新疆各族人民与中原汉族人民的情谊之深,“政通”与“情通”“心通”兼施,进一步巩固了“自在”的中华民族共同体历史建构。

四、清代保障道路与“自觉”的中华民族共同体的形成发展

清初,西北边事不宁,历经康熙、雍正、乾隆三朝,清廷屡次出兵,至乾隆二十四年(1759年),新疆境内复归安定统一。至此,新疆至内地的交通互动,天山南北道路通畅,管理也趋于健全。清同治四年(1865年),浩罕军事头目阿古柏与英国、沙俄、土耳其等国家的统治阶级相勾结,入侵新疆,“自在”的民族实体在抵御外敌入侵、保护边界中形成了休戚与共的“自觉”的民族实体。

(一)管理交通,保障疆域完整

清朝统一新疆后,在行政和军事方面实行了军府制,伊犁将军掌管新疆军政事务,是西域都护、安西都护、中书省等历代中央政府对西域管理体制的继承和发展。1884年,清政府在新疆建省,最高军事行政长官新疆巡抚受甘肃总督节制,并在北方边疆地区广泛设置更番候望之所,又分常设、移设、添撤卡伦三种,负责稽查行旅、管理游牧、拘捕逃犯、维护地方治安、保证交通安全。清代新疆通往内地的线路有新兰线、新绥线、新青线、新藏线[19](P.121),全疆驿道互相联结,另有许多驮马小道[19](P.126)。

清初,为了稳定新疆局势,因战争需要,清王朝十分重视新疆的交通管理,为了确保军公文报的及时传递和往来官员换乘食宿的需要,康熙帝谕示理藩院:“自屯军之地至汛界,酌派喀尔喀人等,安设驿站”④。除了根据进军需要增设的新驿站外,还对原有驿站,进行调整充实。雍正二年(1724年),雍正帝曾御批:“阿勒泰路军台共四十七处,内除十二站照旧不移外,其自杀虎口至扎克拜达里克城,所设军台三十五站,水草不佳,道路迂远,请移在张家口外一路安设”⑤。清朝为了用兵新疆,采取了许多实际措施,使交通运输条件得到很大改善,促进了新疆道路交通事业的发展,也因为道路的改善,使得清军行军作战、给养运输方面有了可靠的保障。

为了加强中央对新疆的领导,铸牢疆域统一与民族团结,便于政令通达,清政府对驿站管理更加严格,制定了完备的管理与奖惩制度,并加大经济给养,确保道路通畅。同治、光绪年间,中俄重新分界后,清政府又在内缩的边界重要地段、隘口处重新安设卡伦(瞭望、哨所之地)。目前在察布查尔县、霍城县保存有多处清代卡伦,其中一半多保存较好,在维护地方治安、保证交通安全、维护国家统一方面都发挥了重要作用。

(二)军事筑路,捍卫边疆统一

左宗棠进剿阿古柏时,一面进军,一面修路,对新疆道路交通作出了贡献。例如,在哈密到巴里坤段,命张曜凿平艰险,减低坡度,并立石贯木,回绕三十六盘装设扶栏,整修后路面宽一丈五六尺;在哈密到吐鲁番南道中瞭墩到七克腾木(鄯善东)段,将南路台站移至北路,添建房屋,供应饮食草料,等等。左公之所以能在三个月内收复北疆失地,在于他清醒认识到:“粮、运两事,为西北用兵要着,事之利钝达速,机括全系乎此……”⑥,这场收复之战,充分显示了中华民族同仇敌忾,势驱入侵之敌,收复祖国河山的决心,也是依赖于交通建设,来实现军事固边的重要历史事件。

(三)移民屯田,促进民心相通

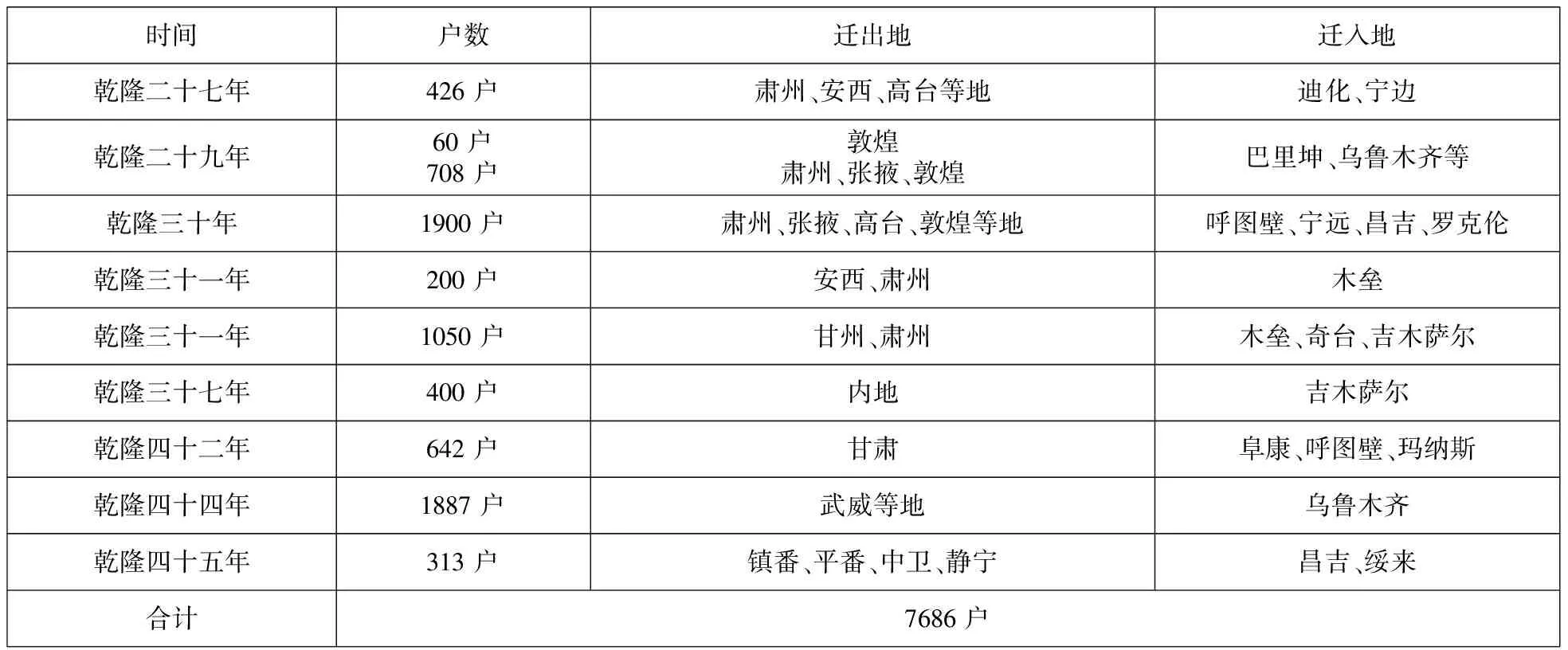

公元1759年,平定新疆叛乱后,北疆地区地广人稀,生产落后,影响着新疆的政治稳定与交通安全。于是,乾隆下令从内地移民屯田,充实边疆人力,进一步促进了“自在”的中华民族共同体的内在凝合(见表2)。

表2 乾隆年间移民入疆屯田情况表⑦

清代的屯田主要集中在北疆,南疆较少,其原因主要是由于清政府为了巩固北疆边防,将其统治中心置于北疆,派驻大批官兵,并允许商人、农民等携带家眷安家屯田,促进了北疆道路建设迅速发展,出现了清代北疆交通比南疆更为便捷顺畅的局面,也正是依托这种中央政府主导的、可持续生产的经济行为,进一步深度促进了新疆与外界、疆内各民族之间的交往交流交融。

五、结语

在中国传统“大一统”理念的支配下,汉朝国家政权主导的丝绸之路的开辟与畅通,第一次从国家层面打通了河西走廊,开拓了通往“西极”的国际通道。西域境内纵横交错的道路网络,以及道路沿途建构的亭障遍地、烽燧林立与烽火相接的交通体系,更是中国多民族国家“大一统”地理空间观的历史实践,标志着我国“天下一统”的国家疆域的完整,大一统“政治共同体”专制统治的广度与强度均达到了空前的历史水平[17](P.510),屯田护路保疆的举措以及农耕技术的交流普及,将西域诸部纳入“经济共同体”之中,道路场域内的文化认同与交流,促进了“文化共同体”的形成发展,交通网络体系内不同民族的深度交流交往交融,参与到“自在”的民族实体的历史建构中。

基于汉晋时期西域交通网络体系的建设,隋唐时期为夯实国家疆域内的“道路共同体”,进一步完善、拓展西域“相互联通、互为一体”的路网体系,以巩固边疆统一,并促进文化认同与民族团结,完善和加固了“自在”的中华民族共同体的历史建构。元时以拓展西域道路为实现多民族国家政治认同的主要路径。明代后期虽然闭关锁国,但是当新疆遭遇自然天灾之时,依旧全力支援救济,“自在”的中华民族共同体依旧牢固。清代边事不宁,英国、沙俄、土耳其等扰乱中国边界,“自在”的民族实体疆域边界意识不断增强,新疆各民族在抵御外敌入侵、保护边界中形成了休戚与共的“自觉”的民族实体,与此同时,清政府移民屯田,充实边疆人力,进一步促进了中华民族共同体的内在凝合。

中国传统“大一统”理念蕴含着“政治、地理、思想、民族”[4]等诸多层面,是中华民族共同体意识的思想来源之一[12],考古所见古道遗存呈现出新疆“路网”的变迁历程,是“大一统”理念的可靠物证。历史视域下中华民族共同体的形成发展,离不开中国古代疆域史的研究,历时性地考察新疆古道考古遗存,可见这些纵横于祖国新疆境内的“路网”,是中国疆域完整的物质经络,是见证我国疆域不可分割的历史之“道”,是“华夏一统观”的思想之“道”,更是中华各民族血脉相融的融合之“道”。

其一,完整的道路网络与国家疆域空间布局基本对应,“天下一统”的地理观念深入人心,在“自在”的中华民族共同体的历史建构中发挥着重要的凝聚作用。现代中国完整的疆域空间,是中国各族人民在历史长河中共同缔造、共同维系的,基于道路空间的疆域认同是增强国家凝聚力的表现形态之一,分析新疆古道考古遗存及其背后的历史记忆,以物质形态呈现出中国历代中央政权对地方疆域的保障与维护,可见边疆地区的道路建设是国家主权的宣示,在道路场域内夯实了各民族同呼吸、共命运的政治认同,形成并发展了“自在”的中华民族共同体。

其二,新疆“路网”布局的建构是“国家在场”视域内的行政举措,是国家治理地方的重要策略,具有一定的政治性,“疆域一统”是目的,“道路一统”是途径,建构“道路共同体”的目的之一是维护中国政治版图的统一,即巩固“政治共同体”。就新疆历代“路网”空间的分布与变迁情况,可见历代中央政权对新疆有效管理,呈现出“新疆是祖国不可分割的组成部分”的历史事实,见证了“自在”的中华民族共同体的历史建构。

其三,在“疆域一统”“政治一统”等“大一统”理念的支配下,清末新疆各民族在抵御外敌入侵、保护疆域边界中形成并增强了边界意识,由“自在”向“自觉”转化的中华民族共同体的形成与发展则是历史必然。因此,历代中央政府行政主导下,在新疆境内建构的“相互联通、互为一体”的路网体系,在政治层面促进了我国“政治共同体”的形成发展,在疆域史的层面见证了我国疆域与主权的不可分割,在中华民族共同体的凝合层面,它推进了中原汉民族与西域各民族的水乳交融,使得新疆诸民族成为我国统一的多民族大家庭中血肉相连的重要成员,建构起“你中有我、我中有你”的中华民族共同体。

注释:

①本文研究所涉及的古道遗存,源自《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成》(全30册,科学出版社,2011年),此为新疆第三次文物普查中取得的成果,材料均为考古工作者实地调研所获。笔者对其中涉及古道驿站、军事戍堡等进行分类、分期梳理,以期增强“中华民族共同体”历史建构的材料充实度与学理性。

②此表依据新疆维吾尔自治区交通史志编纂委员会编《新疆古代交通史》38-39页改编。

③八卫,即哈密卫、赤金蒙古卫、安定卫、曲先卫、阿端卫、罕东卫、罕东左卫及沙州卫(转引自新疆维吾尔自治区公路交通史编委会《新疆公路交通史·古道篇》(上册)(内部资料),1983年,第108页。

④新疆民族研究所《清实录新疆资料辑录(第一册)》,内部资料,1978年,第81页。

⑤新疆民族研究所《清实录新疆资料辑录(第一册)》,内部资料,1978年,第515页。

⑥(清)左宗棠《左文襄公奏稿》光绪十六年刻本,转引自新疆维吾尔自治区交通史志编纂委员会《新疆古代交通史》,人民交通出版社,1992年,第157页。

⑦此表依据新疆维吾尔自治区交通史志编纂委员会编《新疆古代交通史》,第174页内容改制。