资源枯竭型城市转型发展中城市功能建设比较研究

2022-04-15卢俊汝

汪 毅,卢俊汝

(陕西理工大学马克思主义学院,陕西 汉中 723000)

改革开放以来,资源型城市凭借资源优势进行粗放式发展,大规模不合理的开采与加工活动导致资源浪费。随着资源总量的逐年降低,城市发展模式日渐呈现出适应性不足的特征。2008-2012年,国家发展和改革委员会与原国土资源部、财政部分三批,确定了69座资源枯竭型城市。这就为资源型城市的传统发展模式敲响了警钟,也为资源枯竭型城市的转型发展按下了加速键。

1 中国资源枯竭型城市发展与转型

1.1 相关概念

1.1.1 资源型城市

资源是生产资料和生活资料的天然来源,资源型城市就是以资源的开采和加工为主要产业的功能性城市,通过资源开采和加工向社会和周边城市提供基础性资源和初加工产品。资源型城市的建立有多种方式。有些是依城而建的资源型城市,如大同、焦作等,本身有一定的城市基础;有些城市是随着资源的开采和加工而形成的,如攀枝花、六盘水等,在城市发展过程中,城市功能不断完善和丰富。

1.1.2 资源枯竭型城市

资源型城市一般要经历兴起与形成、发展与成熟、衰退与转型三个阶段,而资源枯竭型城市就处在第三个阶段——衰退阶段。形成资源枯竭型城市的主要原因有两点。第一,资源型城市过分依赖与资源相关的产业,开采力度过大,总量下降迅速,从而导致资源枯竭。第二,资源利用效率不高。我国工业发展初期,技术水平有限,加之生产方式粗放,导致大量资源开发和利用存在浪费现象。

1.2 中国资源枯竭型城市的形成和发展

资源型城市的发展具有周期性,中国的资源型城市也不例外。它经历了兴起与形成、发展与成熟、衰退与转型三个阶段。而不同的城市由于资源开发的早晚不同,资源的储备量和消耗速度不同,在不同的历史时期可能处于不同的城市发展阶段,但大体上可根据中国社会主义建设的不同时期来划分阶段。

1.2.1 中国资源型城市的形成和发展过程

第一个阶段是从中华人民共和国成立到改革开放以前。中国刚刚经过战乱,百废待兴,但国际形势严峻,中国的工业基础又很差,必须尽快恢复国民经济体系,建设一批重工业产业。在苏联援建的156个大项目中,资源型工矿项目就达到45项。在第一个五年计划中,资源型城市的建设和发展成为重点,鞍山(钢铁)、大同(煤矿)等原先有一定产业基础的资源型城市首先发展起来。到20世纪60年代,由于战备需要,国家提出要推进“三线建设”,出于国防、科技等目的,又一批资源型城市被建设起来,典型的包括攀枝花和六盘水,他们依托自身的矿产资源,逐步建立起资源为支柱产业的资源型城市。

在计划经济体制的背景下,这一阶段的资源型城市严格按照国家计划生产,当地政府和企业依据国家计划开展经济活动。由于资源型城市先建设企业后建设政府的实际情况,政府职能与企业行为相互交织、难舍难分,从而出现政企合一现象。企业在一定程度上发挥着政府职能,形成了诸多设备完善、功能丰富,拥有医院、学校等配套设施的资源型大企业。

第二阶段是从改革开放到21世纪初。在此期间,中国资源型城市的发展有三大表现。第一,中国由计划经济向市场经济转变,由于政策的不断调整和科学技术的不断进步,资源开采效率不断提升。随着中国经济的不断发展,资源需求逐步提高,导致资源无节制地消耗。第二,在市场化影响下,资源型城市对资源的管理和开发过分强调经济增长,部分官员过分在意自身政绩而忽视自然发展规律,导致资源过度开采甚至资源浪费。第三,资源型城市的粗放式发展、资源型企业和相关企业的发展使得一小部分人拥有大量资本,无形中导致城市贫富差距变大,这是资源型城市的典型表现,是制约城市发展转型的重要因素。

1.2.2 资源枯竭型城市的发展现状

第三个阶段,由于资源型城市的不科学发展,资源枯竭型城市逐渐产生,在此阶段,资源枯竭型城市的主要表现有3点。第一,资源开采量已达到可开采的储备资源量的2/3甚至更多,剩余资源量已经不足以保障城市按照原来的发展模式发展,或者不能满足整个社会和周边城市对资源和初加工产品的需求。第二,对资源的一味开采和加工导致环境急剧恶化。工业化产生的废气、废水、废渣直接排放到环境中,对环境造成难以修复的破坏。对渔业资源和林业资源的不科学汲取导致生态系统崩溃,对地下矿产的不科学采掘导致地质结构变化。第三,工业产值增长的停滞导致从业者收入无法提高,加之各种职业病的产生,劳动力逐渐脱离采掘业和相关工业。污染的影响逐步加剧,导致空气质量下降,居民用水质量下降,食品安全得不到保障,进而导致市民生活质量下降,幸福感降低,最终导致市民离开资源枯竭型城市。

1.3 资源枯竭型城市城市功能建设

中华人民共和国成立后建设起来的资源型城市往往具有一些特殊性。例如,安徽省铜陵市作为国家确定的第二批资源枯竭型城市,铜陵的工矿企业时刻伴随着铜陵的城市建设。1965年,铜陵有色金属公司正式成立,在铜陵有色金属工业发展的过程中,铜陵市城市发展也逐渐步入正轨。

首先,工业的发展促进了人口的聚集。建市以前,铜陵地区的人口主要是铜官山矿务局职工及其家属。1953年6月统计,全局人口为17 112人。1982年第三次全国人口普查结果显示,铜陵市区共有人口20 2578人,增长了11倍。

其次,作为工业的补充和保障,农业也得到了长足的发展。中华人民共和国成立初期,铜官山地区农业基础薄弱,生产能力几乎为零。随着工业的发展,农业也做出了相应的调整,通过推广双季稻和油料、棉花种植,铜陵市农业生产能力不断提高,农业人口不断增多。农业产值从1957年的5 629万元增长至1985年的10 133万元。

最后,城市基础设施不断完善,市民需求不断满足。1958年底,铜陵建成了第一座码头和汽车站。在此后的十余年间,铁路、公路等交通设施逐渐完善,水、电、气管道和通信基础设施不断建设。在政府的主导下,城乡关系不断协调发展,城镇化进程不断推进。

但必须明确的是,资源型城市由于其功能的单一,在城市建设的过程中必然会出现发展不平衡不充分的问题。城市功能包括城市的经济功能与社会功能。经济功能是指城市需要完成产品与资本的集聚与扩散;社会功能是指城市需要保障市民的各项权利,包括安全、医疗、教育、艺术和基本政治权利等。从这个意义上讲,铜陵早在铜官山矿区阶段就逐渐形成了城市的功能。

人的需求是人从事一切活动的内在动力。按照马斯洛需求理论,人的需求分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五个层次。人首先满足的就是生理需要,正如马克思所说“第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料”。而资源型城市建立时,最初的主要目的并不是满足人最基本的需要,而是为了社会主义工业化建设,这在一定程度上导致了资源型城市功能的不健全。因此,城市功能的建设就是满足市民需求的过程。在资源枯竭型城市转型的过程中,必须加快城市功能建设。

2 研究对象

本文将因子分析与层次分析法相结合,从固定资产投资、社会经济运行、基础设施建设等方面构建资源枯竭型城市城市功能综合评价指标体系,在中华人民共和国成立后建立的资源枯竭型城市中选取若干,研究2014-2019年城市功能与各因子变化特征。

2.1 研究城市

除铜陵市以外,再挑选第一批资源枯竭型城市萍乡市和第三批资源枯竭型城市铜川市进行比较。铜陵市、萍乡市和铜川市在资源型城市发展前期都是由工矿企业建设带动城市经济发展和城市功能建设的。铜陵有色金属集团控股有限公司、江西萍钢实业股份有限公司、江西省萍乡矿业集团安源煤矿、陕西煤业化工集团有限责任公司等几家国有控股的资源工矿企业都有着60多年的历史,其对企业附属职能的完善就是对三座城市城市功能的建设和发展。

2.2 研究时间

以2014年作为研究时间范围的起点,是由于2013年国家颁布了《全国资源型城市可持续发展规划(2013-2020年)》,将资源型城市转型作为一项国家战略任务来抓,提出建立相关的政策体系,为推动资源枯竭型城市转型提供了坚实的制度保障。党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。在此背景下,资源枯竭型城市必须坚持绿色转型,将生产力的发展建立在尊重自然、保护自然、顺应自然的基础上,实现城市环境宜居、人与自然和谐、社会永续发展。以2019年作为研究时间范围的终点,是由于2020年疫情的影响导致固定资产投资必须向医疗卫生行业倾斜,而疫情防控的要求也导致以服务业为主的诸多产业发展速度放缓,因此暂不研究2020年后三座城市的发展状况。

3 研究方法

3.1 指标体系构建

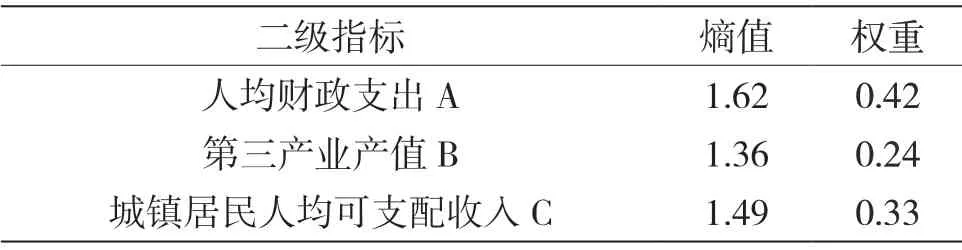

城市功能评价是一个混沌而复杂的系统,财政支出、人口增长、地区经济发展水平、第三产业的发展等因子都会对其产生影响。因此,本文遵循科学性、可比性和可操作性原则,从相关领域人均财政支出、第三产业产值和城镇居民人均可支配收入等3个方面构建资源枯竭型城市城市功能评价指标体系。一级指标为城市功能水平;二级指标为相关领域人均财政支出A、第三产业产值B和城镇居民人均可支配收入C;三级指标为教育支出A、科学技术支出A、文化体育与传媒支出A、医疗卫生支出A、交通运输支出A、环境保护支出A,其均为二级指标相关领域人均财政支出A的子指标。

3.2 数据来源

铜陵市统计数据来源于2014-2019年的铜陵市统计年鉴、铜陵市国民经济和社会发展统计公报等资料,萍乡、铜川两城市的数据均从相应的统计年鉴和统计公报中获取。

3.3 评价方法

评价指标的权重决定了各个因子对城市功能的贡献程度,本文运用熵值法来确定权重。熵值法是通过突出局部差异来确定指标权重,进而计算各样本综合得分,它是一个相对值,因此,熵值法适用于多指标的相对评价。数据利用Excel软件进行处理。对于某项指标,信息熵值越大,指标值的变异程度越大,则该指标在综合评价中的作用越大。以x表示第年第项指标值,则熵值法计算综合发展水平的步骤为:一是将各指标同度量化,计算比重s,如式(1)所示;二是计算指标的熵值e,如式(2)所示;三是计算第项指标的信息效用值g,如式(3)所示;四是计算指标x的权重ω,如式(4)所示。

3.4 数据处理

一是确定三级指标权重。计算指标A~A的权重,如表1所示。二是确定二级指标权重。计算相关领域人均财政支出A、第三产业产值B和城镇居民人均可支配收入C等二级指标的权重,如表2所示。

表1 三级指标的熵值和权重

表2 二级指标的熵值和权重

4 实证研究

4.1 铜陵市城市功能水平变化特征

将主成分分析确定的指标层权重和层次分析法确定的准则层权重应用到层次分析模型中,对指标进行统一化处理后,根据式(5)计算城市功能建设发展水平(C),得到铜陵市2013-2019年城市功能水平总得分图,如图1所示。数据来源于2014-2019年铜陵市统计年鉴。通过图1可知,铜陵的城市功能建设呈逐年上升态势,2013-2015年增幅为29%,2016年并入枞阳县导致分数下降,增速放缓,但各年仍然增幅明显,成绩逐渐回升。

图1 铜陵市2013-2019年城市功能水平总得分图

4.2 与其他资源枯竭型城市城市功能建设比较

在探索经济转型的过程中,铜陵市、萍乡市、铜川市等资源枯竭型城市都加大了对城市功能的建设。由于枞阳县对铜陵市城市功能建设形成了干扰,下面选取三座城市2016-2019年的城市功能水平得分,分析其城市功能建设差异,如图2所示。数据来源于2016-2019年铜陵统计年鉴、2016-2019年萍乡统计年鉴、2016-2019年铜川统计年鉴。

图2 三市城市功能水平得分对比图

5 经验总结

铜陵城市功能建设成就突出,归纳并总结其城市发展经验,对其他资源枯竭型城市实现现代化建设具有一定参考意义。

5.1 明确政府职能,以推动城市稳步有序发展

中国的城市建设中,政府扮演了重要的角色。政府通过制定一系列的政策来推动、规范、引导城市的发展,又通过行政区划的改变,加快城市建设进程。对于我国资源型城市而言,政府主导的产业模式较为适合我国国情,但同样要重视市场的功能,充分认识市场在资源配置中起到的基础性作用。

铜陵依托铜都文化和长江文化,对文化和基础设施的投资力度逐年增大。与此同时,教育和医疗水平也逐年提高,社会保障不断完善。2019年,铜陵以中部第二的成绩创成第三批国家公共文化服务体系示范区,中国数字铜博物馆、智慧图书馆建成运行,年末,全市共有2.53万人享受城镇居民最低生活保障,2.20万人享受农村居民最低生活保障。

5.2 建立“城市超脑”,以创新社区治理

为增强市民对城市的认同感、归属感,保证人口资源不流失,铜陵从2010年开始,以社区综合体制改革为切入点,开展以“撤销街道、强化自治、提升服务”为核心内容的社区综合体制改革,增强城市社会功能。同时,不断推进“城市超脑”建设,构建起“城市超脑+部门行业子脑+社区微脑”体系,满足市民需求,推动城市治理数字化、智能化、精细化。2021年7月21日,铜陵市正式发布《铜陵城市超脑2.0建设规划方案》。在现有基础上,重点推进城市超脑运营管理中心建设工程、数字城市操作系统建设工程、决策分析综合应用平台建设工程、“一网统管”综合应用平台建设工程、应急指挥综合应用平台建设工程、城市超脑产业创新中心建设工程等六大工程建设。

5.3 促进企业绿色转型,以还城市绿水青山

资源型城市大多走的是先污染后治理的道路,但在治理的过程中必须严格把控生产。山水林田湖草是生命共同体,要提升资源所在地与相关厂房周围环境质量,保证整体环境实现良性循环。通过绿色转型,实现生产型城市向“三生(生产、生活、生态)共赢”型城市的转变。

铜陵作为传统工矿城市,在工业生产的过程中产生了大量的废气、废水、废渣,对生态环境和市民生活造成了恶劣影响。立足新发展理念,铜陵积极培育高端制造业,发展现代绿色工业。率先创立试点指标体系,通过考察调研,在产业集中度、能源利用、污染治理、机制创新等方面为不同的企业设置对应的评价指标,促使企业绿色转型。同时,要求企业加强对资源的高效利用,实现产业低碳化、资源节约化,通过技术革新降低能耗,减少对资源的浪费,降低对生态环境的破坏。全面推行林长制、河长制、湖长制,创新实施矿山山长制,合理限制矿产开采加工对环境的影响。