欧美媒体涉华疫情报道态度资源研究

——基于语料库的批评话语分析

2022-04-13李环珠

唐 军,李环珠

(合肥工业大学 外国语学院,合肥 230000)

新冠肺炎疫情席卷全球,其感染范围广、传播速度快、 防治难度大,被世界卫生组织列为“国际公共卫生突发事件”。作为第一个向世卫组织和国际社会报告此次疫情的国家,中国如何处理和应对引起了世界各国的广泛关注,相关媒体涉华舆论态度复杂。

外国媒体关于中国疫情的报道,多聚焦于特定媒体[1-2]或特定国家的主流媒体[3-5]以及中外报道对比研究[6],且主要侧重于涉华报道数量、报道态势和报道主题的统计与分析[7],运用评价理论对欧美媒体涉华疫情报道态度进行批评话语分析的研究少见。批评话语分析以功能语言学理论为主要分析工具,非常重视语言的功能、语境以及语言与意识形态的关系。当前,研究语言态度意义的有效理论首推James Martin的评价理论[8],该理论着眼于语言三大元功能中的人际功能,填补了传统系统功能语言学在赋值语义研究上的空白[9]。尤其是评价理论中的态度系统,作为文本分析工具,能够有效探究文本语言的表达意义,揭示语言背后隐藏的意识形态等问题[10],十分契合欧美媒体涉华疫情报道文本的话语解读实践。

鉴此,本文拟依据Fairclough三维分析框架,采用James Martin评价理论中的态度系统对作者自建的欧美媒体涉华疫情报道小型语料库中的文本进行梳理,辨析其中态度语言资源的分布情况,尝试阐释欧美媒体报道的态度取向及其构建的中国国家形象,并结合社会实践背景分析隐藏在话语之间的意识形态及其他影响因素,以期为中国对外传播工作提供有益策略与建议。

一、欧美媒体涉华疫情报道的文本分析

(一)自建语料库简介

为增强研究结论的效度和信度,作者自建了欧美媒体涉华疫情报道小型语料库。语料库建设基本情况如下:首先,选用2020年1-10月期间11个欧美国家的70篇涉华报道(共计60 590词)作为研究语料。语料涉及报纸、广播、杂志等19家媒体,具体包括:美国《华盛顿时报》《华尔街日报》《纽约时报》和《华盛顿邮报》,英国广播电台BBC、《卫报》和杂志《经济学人》,法国《世界报》和《费加罗报》,德国《明镜》周刊,加拿大《省报》和《多伦多星报》,西班牙《起义报》和《世界报》,意大利《共和国报》,丹麦《日德兰邮报》,葡萄牙《公报》,瑞典《每日新闻报》和希腊《每日报》。其次,输入上述选用语料进行人工整理、校对、划分,保存为TXT格式。最后,利用Emeditor进行去噪、添加对齐界定标记、检索设置等处理,保存建成欧美媒体涉华疫情报道小型数据库。

将自建数据库文本导入Antconc进行关键词检索(如 China、Chinese、virus…),人工筛选出相关度较高的疫情报道话语后,即可依据评价理论下的态度子系统进行分类整理。

(二)态度词汇统计概况

Martin认为,评价理论是关于评价的,即语篇中所协商的各种态度、所涉及到的情感的强度以及表明价值和联盟读者的各种方式[11]。它是一整套运用语言表达态度的资源,包括三大主系统:态度、介入和级差。其中,态度系统位于整个评价系统的中心,包含情感(态度主体内心的感觉)、评判(态度主体对他人行为的评判)和鉴赏(态度主体对事物的评价)[12]。

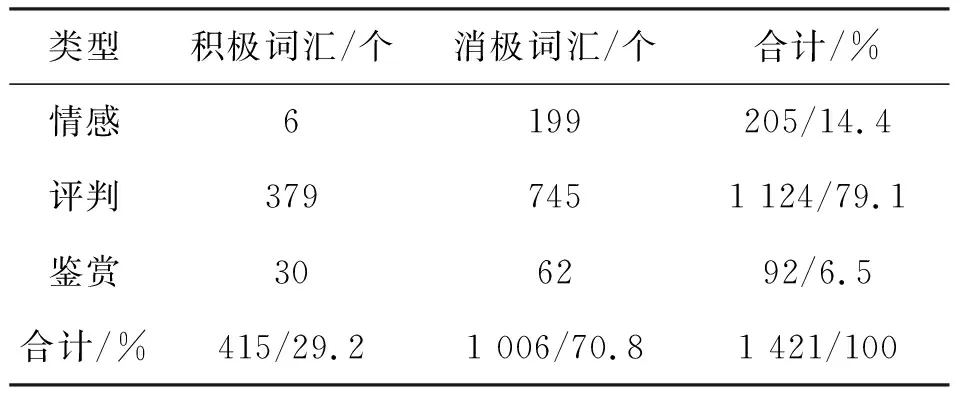

情感用于表达人们情绪的反应;评判指运用一系列制度规范对人的行为进行评价;鉴赏主要用于表达人们对事物的评价,包括反应、构成及价值[13]21。三个维度均包含积极和消极两个层面的含义。情感涉及事件及人物是否令人合意,会让人产生喜悦拥护的积极情感和悲伤抵触的消极情感;评判涉及主体行为是否可取,当其符合评价者的是非标准时,会引发表扬、赞美等积极评价,反之会引发批评、谴责等消极评价;鉴赏涉及事物的特征(反应、构成、价值)是否令评价者喜欢,会引发其对事物的积极鉴赏和消极鉴赏[14]。利用自建数据库,本文对所选用的70篇涉华报道中的态度词汇进行了统计,结果如表1所示。

表1 态度词汇统计概况

如表1所示,选用的70篇欧美媒体涉华疫情报道中共有态度词汇1 421个,其中,积极词汇415个(29.2%),消极词汇1 006个(70.8%)。通览语料发现,欧美媒体关于中国疫情报道的态度褒贬不一,但消极评价话语偏多,其中评判子系统的消极词汇使用量最多(745个),情感子系统次之(199个)。

(三)态度词汇呈现

1.情感:对华人及其行为的情感表达。情感子系统主要包括快乐/非快乐、安全/非安全、满意/非满意、倾向/非倾向等情感。其中“快乐/非快乐”与所涉及的情感和心情有关,如快乐、悲伤、憎恨等;“安全/非安全”与人际交往状态有关,如信任、焦虑、害怕等;“满意/非满意”与对目标的追求有关,如不满、尊重等;“倾向/非倾向”与做某事的意愿有关,如愿意、拒绝等[13]22。据数据库统计发现,所选语料中的积极词汇表达了“快乐”的正面情感,消极词汇反映了“非快乐”“非安全”和“非倾向”的情感。

疫情暴发初期,中国的疫情局面逐渐严峻,BBC、《纽约时报》、《多伦多星报》在其报道中使用了“anti-Asian hatred” “anti-Chinese sentiment” “hostility” “exnophobia” “sinophobia” 等过激的情感词汇表达对于中国的抵触,用“panic” “fear” “worry” “concern” “anxiety” 等明显的消极词汇显露其对于中国感染人数日益增多的忧虑和害怕,目的是借此唤起受众“非快乐”和“非安全”的情感。而且,据《华盛顿时报》报道,在美华人受到了当地人的排挤,被禁止出入公共场合( no entry for Chinese, refuse to accept Chinese, block or expel Chinese);《省报》也报道了校园内华人社区的边缘化现象(marginalization)。这些报道词汇都透露出“非倾向”的消极情感。

随着中国疫情防控工作的迅速、有力开展,中国国内疫情得到有效控制,此时BBC使用“awe” “admiration” 等词语表达对中国抗疫行为(尤其是10天内建成火神山医院)的敬慕之情,使用 “sympathy” 表达对中国新冠病毒感染者的同情之心,有效激发了受众的积极情感反应。《华盛顿时报》在报道中国新病例的数量减少后,使用“optimism” 表达了对中国疫情能够得到控制的乐观情绪;该报也描述了中国和国际专家小组的密切合作,运用“encouraged”抒发了备受鼓舞的积极情感。

2.评判:对中国抗疫表现的话语评价。评判可分为社会尊重(与评价对象的行为规范、做事才干、能力、顽强等有关)和社会约束(与评价对象是否真实可靠、行为是否正当等伦理观念相关)[15]。本文认为所选研究语料中的积极评判是对中国行政能力和品质的表扬和赞美,消极评判是对中国抗疫行为的真实性、可靠性和正当性的质疑和谴责。

在疫情暴发前期,中国国内局势不容乐观,个别欧美媒体或不明真相,或出于某种不言而喻的目的,对中国抗疫表现的真实性和可靠性提出了质疑。如《纽约时报》指责中国隐瞒信息(withheld critical information、suppressing important information)、推卸责任(denied responsibility),《华尔街日报》谴责中国掩盖问题(conceal the true scale of the problem)、限制信息的流通 (limiting the flow of news and information),《卫报》使用“doubt”“mistrust”“sceptical”“ question”“ manipulate” 等词质疑中国的疫情数据,《每日新闻报》“tvivel kring、tvivlar”“manipulerades”“ skepsis”“skeptiska””和西班牙《世界报》“desconfía”“dudas”“ en duda”等词语的使用也明显是对中国政府数据表示怀疑。甚至还有些许报道对中国抗疫行为的正当性进行了别有用心的指责。如《纽约时报》评价中国的封城行为付出了惨痛代价(at a painful cost),不仅给人民的生活和自由带来了巨大损失(at great cost to people′s livelihoods and personal liberties),还给居民带来了心理上的痛苦(a psychological toll on residents)。在中国疫情防控取得有效成果后,《卫报》和法国《世界报》竟然将中国援助其他国家抗击疫情的行为分别描述为对外宣传的工具(propaganda tool )和面具外交(diplomatie du masque)。

随着中国防控措施效果逐渐显现,不少欧美国家的媒体纷纷称赞中国的抗击疫情行动,其中不乏对中国行政能力的赞美。如《经济学人》称赞中国的表现比之前更成功 (identified the virus speedily and reported it punctually、greater transparency、sterner party discipline),《华盛顿时报》引用世卫组织专家的讲话评价中国的抗疫表现 (responding in an unprecedented manner、have bought the world time),BBC报道使用“significant travel restrictions”“ effective lockdown” 等词汇来肯定中国的抗疫措施,《起义报》表示中国强有力的防疫措施(fuertes medidas preventivas y de control)为全世界争取了时间 (ha dado mucho tiempo al mundo para prepararse),《共和国报》声称中国所采取的抗疫措施堪称成功典范 (un esempio di successo nella lotta al virus)。还有部分媒体运用“relentless efforts”“determination”“commitment ” 等词赞美中国及中国人民抗击疫情的顽强意志与坚持不懈。

3.鉴赏: 对病毒及其相关事物的评估。鉴赏包括对事物的反应、对事物构成的认知以及对事物价值的评价[16]。本文认为所选研究语料中的积极鉴赏类词汇表达的是对我国新冠病毒防控措施的积极反应以及对新冠病毒特征的正面评价,消极鉴赏类词汇表达的则是对病毒构成的错误认知的反应以及对中国疫苗价值的负面评估。

在疫情暴发初期,个别欧美媒体曲解新冠病毒的源起。如《华盛顿时报》居然毫无根据地妄称这一病毒来源于中国的秘密生化武器项目 (covert biological weapons program),且在其报道中使用“ Wuhan coronavirus”“Chinese coronavirus”等字眼恶毒形容新冠病毒,污蔑中国。中国疫苗研制成功后,《纽约时报》很可笑地使用“unproven vaccine”“unknown efficacy”“harmful side effects” 等词汇表达其对中国疫苗功效的质疑。

随着国际疫情局势逐渐严峻,《每日报》在其报道中,针对新冠病毒给中国以及世界带来的威胁,呼吁国际社会团结起来,开放共享关于病毒的最新信息(appeal for solidarity、open and equitable sharing),采取积极行动努力抗击疫情,展示了对新冠病毒防控的积极反应。在中国疫情逐渐得到控制之后,《卫报》在报道中使用“controllable”“preventable”“curable”等词汇描述病毒可被预防和控制的特性,表达了对其特征的客观评价,体现了对新冠病毒防控的正面鉴赏。

二、欧美媒体涉华疫情报道的社会实践分析

新闻报道是对客观事物进行报道,反映在新闻信息中的内容必须是真实客观的[17]。但是新闻话语的客观性在很大程度上是话语构建的语言表象,其背后所传达的态度会带有一定的意识形态色彩[18]。批评话语分析的一项重要功能便是揭露隐藏于语言之外的意识形态和权力斗争。Fairclough认为,话语或任何一个话语实践都是一个由文本、话语实践和社会实践组成的三维统一体,即描写—阐释—解释,其中“解释”层注重语言生成的社会文化背景及隐含于语言中的意识形态及其他因素[19],权力利益、价值观念和话语角色这几个概念是不可或缺的。

(一)评价主客体的意识形态差异

意识形态指观念上的上层建筑,是特定社会集团与群体对外部世界和社会所持的整套紧密相关的看法和见解。新闻报道具有意识形态性,这在东西方已经基本达成共识。当意识形态和客观公正产生矛盾时,客观公正就会丧失,结果就必然导致新闻失实[20]。

中西方在执政党的指导思想、人民地位、国家制度和道路、社会主流价值观等意识形态及主要相关因素方面存在着差异,且这种差异在新闻学中得到了比较充分的体现[21]。新闻学的研究对象与意识形态有着千丝万缕的紧密联系,特别是在国际新闻报道上,传播者会不自觉地以自己所在集团利益为出发点,以国内的意识形态来衡量他国事务。中国作为一个发展中的社会主义国家,国家制度、社会信仰、执政党的指导思想以及所代表的阶级利益等与欧美资本主义国家存在着差异,而这种差异会造成欧美舆论构建的中国国家形象有失实失真之处。

在选用的涉华疫情报道中,可以发现有部分欧美媒体摆脱了本国意识形态的影响,对中国抗疫作出了客观公正的评价。如称赞中国采取的遏制新冠肺炎疫情的措施延缓了疫情向世界其他地区蔓延,为世界争取了时间(have bought the world time)。但部分媒体的报道则暴露了其根深蒂固的意识形态偏见。如《华尔街日报》在《中国是真正的亚洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)一文中毫不避讳地将中国人称呼为“东亚病夫”,《华盛顿时报》《经济学人》等多家报刊将新冠病毒命名为“中国病毒”,其种族主义歧视心态和意识形态偏见显露无疑。

(二)欧美国家的利益关注

任何国家对外政策的首要目标都是维护本国国家利益。欧美媒体在传播和塑造中国抗疫形象时也必然会以本国利益为出发点和落脚点。

新冠肺炎疫情考验着各国的综合国力和治理能力。中国作为世界上首个向世界卫生组织报告遭遇新冠病毒冲击的国家,在中国共产党与国家领导人的正确领导与战略部署下,全国人民万众一心,同舟共济,以顽强的战斗精神与肆虐的疫情作战,目前抗疫已取得阶段性的重大胜利,全国各地全面进入复工复产,全国已基本步入后疫情时代。然而,疫情在欧美国家持续蔓延恶化,防控形势不容乐观,此形势下相关媒体在涉华疫情舆论方面态度较为复杂。大众传媒很大程度上受制于国家利益和国家政策,其报道必须与国家的对外政策保持一致[22],维护本国利益。因此,为了维护自身国家利益,某些欧美媒体在报道中国疫情时不惜用谣言来诋毁中国人民抗击疫情的努力,其实质无外乎就是误导其国内民众或推卸本国防疫不力责任或外移国内诸多矛盾。如《纽约时报》评价中国的封城行为付出了惨痛代价 (at a painful cost),恶意报道中国采取的这一防控措施比新冠肺炎本身更糟糕(the cure is worse than the disease);《卫报》等媒体也多次质疑中国官方数据的准确性,其不实报道已经违背了新闻报道的客观性原则。

(三)评价者的新闻价值观念导向

新闻价值观念是人们对新闻价值的一系列比较稳定的观念,决定着新闻价值创造活动的主导方向,决定着新闻传播的目标追求和理想境界[23]。

欧美国家在长期的新闻实践中逐步形成了自己的新闻价值理念,但这种观念的确立主要是受到商业利益的驱使和受众需求的影响[24]。因此,在涉华疫情报道前期,个别欧美媒体为了追求新闻的实时性和吸引力,获取更大的商业利益,罔顾事实,向受众展示了一个不完整的中国国家形象。由于新冠病毒是一种全新的病毒,中国政府、媒体以及民众对它的了解需要一个过程,相应的防控措施的执行及其效果的显现也需要一个过程。但个别媒体在经济利益的支配下,片面追求新闻的时效性和轰动效应,在无暇顾及或者说本来就不想去深入调查中国当时所面临的真实疫情情况下,就迫不及待、争先恐后地报道这一重大事件,缺乏细致的背景分析,或居心叵测,自然导致新闻报道失实。如,以《华尔街日报》为首的欧美媒体盲目指责中国防控前期隐瞒信息、掩盖疫情(withheld critical information、conceal the true scale of the problem),从而导致疫情的大规模爆发。随着中国疫情防控形势逐渐好转,在中国政府赢得越来越多的国内外民众的赞赏之后,为了满足受众追求疫情真相的阅读需求,也有部分欧美媒体在报道涉华疫情时,较为客观公正地评价了中国的抗疫行为,称赞中国的防疫措施有效,为其他国家树立了成功典范(fuertes medidas preventivas y de contro、un esempio di successo nella lotta al virusl)。

(四)传播者的话语角色认知

话语角色是指参与交际的任意一方与话语信息之间的相互关系。根据会话生产者对所传递信息所负责任的大小程度,可以将这类话语角色类型细分为5种具体的话语角色:说话者、作者、传递者、代言者和传声筒[25]。

在新闻报道中,新闻传播者不仅是说话者或作者,更是承担着传递者和代言者的话语角色,他们理应传递客观真实的话语信息。而且受其社会角色的影响,他们的话语在一定程度上也代表着所在媒体机构或者政府的态度。因此,他们对所传递的信息负有一定的责任。一个眼界开阔并有真知的传播者,会把中国在应对疫情过程中的经验乃至给西方意识形态造成的冲击,都客观地传递给受众,鼓励西方社会去反思他们意识形态以及价值观念中有失偏颇的地方[26]。但在数据库所选取的欧美媒体涉华疫情报道中,部分报道人不仅未能正确认知自己应承担的话语角色,反而加强与读者之间的联盟,在报道中任意地添加个人评价话语。但是当评价话语不是句子的主旨时,评价的位置越不显眼,就越能成功地操纵读者[27]。因此,部分媒体报道人在描述新冠病毒时,在前面擅自加上“中国”或“武汉”二字,其实质就是试图潜移默化地传递出自己的态度和价值观念,借此影响读者的正确价值判断。

三、 欧美媒体涉华疫情报道对于中国对外传播的启迪

在这场突发的国际公共卫生紧急事件中,中国政府积极作为,广大民众团结奋战,竭尽全力控制国内疫情。但部分欧美媒体涉华疫情报道与事实严重不符,这种他塑中国形象的缺陷需要中国媒体自塑国家形象的补足与修正。因此,必须加强媒体对外传播能力建设,关注新闻受众的阅读态度,从而提升新闻舆论工作效度,这些是传播中国抗疫故事及其他故事的有效策略。

(一) 强化媒体对外传播能力建设

一方面,中国官媒有必要及时调整对外传播策略,采用并实施相关举措,提升国家形象塑造力度,推动中国故事和中国声音的全球化表达。如加强后疫情时代重点话语议题设置,适时调整话语策略;有力回应偏见,及时澄清谣言,引导国际舆情;鼓励和引导民众积极配合国家公共外交战略,有效参与中国话语体系建构。另一方面,在互联网高度发达和普及的背景下,政府和官媒需要充分发挥民间自媒体作用,有效引导并利用网民发声,推动中国故事的区域化表达、分众化表达、生动化表达。正如习近平总书记在中共中央政治局第三十次集体学习时强调,讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、立体、全面的中国,是加强我国国际传播能力建设的重要任务。要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性,下大气力加强国际传播能力建设,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权[28]。在不断做大做强自己媒体的同时,探讨一种更加自信、谦和、包容的话语表达方式,在东方优秀文化特质的基础上展示中国的大国形象,这需要政府、媒体以及民众的共同努力。

(二) 关注新闻受众的阅读态度

任何新闻报道都不是绝对客观的,一定程度上都会带有评价者显性或隐性的评价话语。因此,受众需要学会从已有的评价资源中推知作者的立场、观点和态度,对语篇中的评价资源具有一定的敏感性。评价性阅读要求受众不仅能理解语篇中的评价资源,而且在阅读时要持有批评的态度,对语篇作出客观的评价[29]。主体性意识、批判性思维和新媒介素养是评价性阅读必不可少的要素,但由于受众的新闻素养参差不齐,导致其对信息的接受程度与态度因人而异。欧美媒体涉华疫情报道中已有的态度评价资源容易误导新闻受众的阅读态度,这就为中国对外宣传的媒体提供了重要参考:需要重视新闻报道内含的评价资源与新闻受众阅读态度之间显性与隐性的关联。

1.主体性意识的强弱。受众主体性意识体现为受众对新闻选择性地、情感参与性地接受,并以其接受倾向反作用于传者。它的核心是人的能动性问题[30]。对于欧美媒体涉华疫情报道,主体性意识强的受众能够根据自己的需求和兴趣出发去选择信息,不会受新闻报道的意识形态影响而简单地接受或排斥报道所呈现的涉华信息。并且,这类受众能够充分发挥主观能动性,不依赖于新闻媒体,也不会被其所在社会对中国固有的价值偏见影响自己的价值判断,因而也不会盲目地追从外国媒体对华人个体或群体产生消极情感。相反,主体性意识弱的受众很容易受到意识形态、传统文化和社会心理等因素的影响,被动地接受欧美媒体所呈现的有关中国负面形象的信息,个体能动性受到抑制,主体性意识逐渐缺失。

2.批判性思维的差异。批判性思维是信息受众必备的一种技能,借助批判性思维,受众对所接受到的信息进行阐释、分析、评估和校准,可以有效地甄别信息的可靠性和可信性[31]。但由于受到的教育程度不同以及思维方式有差异,个体间的批判性思维能力有强弱之分。针对欧美媒体涉华疫情报道,批判性思维能力强的受众能够在海量的涉华信息面前明辨是非,对中国抗疫表现作出客观评判,而不是被媒体牵着鼻子走;相反,批判性思维能力弱的受众容易在虚假信息面前迷失主体,盲目地相信欧美媒体所塑造的中国国家形象。

3.新媒介素养的高低。新媒介素养,是指在社交网络革命、互联网革命和移动革命的背景下,个人为了适应新的媒介环境和社会关系变化与构建更大、更好的社交网络应该掌握的新的能力。它的核心内容是信息管理能力,包括筛选能力、甄别能力和整合能力[32]。身处信息过载时代,面对信息量的暴增和信息传播速度的飞速提升,受众的新媒介素养参差不齐,因而对信息的综合处理能力也存在巨大差异。对于欧美媒体涉华疫情报道,新媒介素养高的受众能够筛选出评价者对于疫情有关事物的评价,辨识文字背后评价者的意识形态及价值导向,并根据自己的认知对所接受到的信息进行整合,从而使得信息更加全面有效;相反,新媒介素养低的受众容易受到评价者的态度话语影响,无法甄别信息的真假,从而形成关于中国抗疫形势的片面错误的理解。

因此,面对中国形象他塑与自塑的差异化表现,中国官媒及自媒体有必要加强对外传播能力建设、关注并引导新闻受众的阅读态度,强化自塑意识,挖掘富有中国特色又彰显国际风范的抗疫好故事,让世界摒弃偏见,了解更真实的中国。

四、结论

根据作者自建的欧美媒体涉华疫情报道小型语料库,本文基于Fairclough三维分析框架及James Martin评价理论中的态度系统,对所选用的报道进行了文本分析,发现报道态度有褒有贬,但消极评价话语偏多,折射了部分报道语言现象背后所隐藏的意识形态偏见、权力利益关注偏差、新闻价值观念偏颇以及话语角色认知的失调。因此,面对欧美媒体他塑中的中国形象,一方面,中国官媒以及自媒体可以检视传播内容、方式及效果,调整对外传播策略,提升对外传播效度,向世界展示可亲、可信、可敬的中国形象;另一方面,也有必要关注新闻受众的阅读态度,重视跨文化传播中的中西差异,着力书写新闻报道中内含的积极评价资源,唤起受众的共情与共鸣,从而更好地讲好中国故事,塑造良好中国形象,有效传播中国声音。