工作场所危害因素监测研究进展

2022-04-13李康祥余清玥

李康祥,余清玥

(1. 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司,江苏 南京 210019;2.加拿大滑铁卢大学,加拿大 滑铁卢 N2L 3G1)

1 研究背景

目前我国工作场所的危害因素主要分为物理和化学因素,物理因素主要有噪声、紫外线、高温、辐射等;化学因素主要包括一些对人体有害的化学物质如苯、一氧化碳和重金属等。针对不同的工作场所危害因素选取合适的采样方法和监测方法,以保证监测水平的合理性与科学性,尤其是对化学危害因素的监测,需要由具有相应资质的服务机构和人员现场采集样品后,按照标准检测方法进行分析评价。对监测结果进行统计学分析,使得结果更具科学性。国家制订了相关的政策文件如《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫健委令第5号,2021年2月1日实施)、《建设工程项目职业安全卫生监察规定》等,以规范职业病监测的方法和标准,为职业病防治提供基础。本文对国内外关于工作场所主要危害因素的监测方法、技术装备、评价手段及效果比对与应用进行了探讨。

2 主要危害因素及监测方法

2.1 噪声

噪声是在生产型企业中高频出现的危害因素,长期处于噪声环境会对劳动者的耳道和听觉系统造成不可逆的损伤,严重者还会影响中枢神经功能。噪声会对人体造成严重的慢性危害,但由于其一般不会导致急性事故的发生,故企业及作业人员往往不够重视[1]。

为了了解工作场所职业病危害因素的分布情况和危害程度,全国多地,如天津[2]、河南[3]、苏州[4]、广州[5]、海南[6]等,均开展了工作场所职业病危害因素监测。数据结果表明:以噪声为主的物理危害因素普遍合格率较低,是工作场所最主要的危害因素之一。有关研究也表明,天津市2017 年对1000 个重点危害因素监测点、5000 名监测人群的职业病危害因素监测中,噪声的超标率达31.99%[2];2013~2017 年对苏州工业园区进行了工作场所危害因素监测,企业数从160 家上升到293 家,监测点数由 592 个上升到1082 个。结果表明:噪声在所有危害因素中超标率最高(26.6%~55.2%)[4]。噪声合格率较低的行业主要为水泥制造业、石材加工行业、石棉矿及其他非金属矿采等[3],主要是由于这些行业企业作业环境较差,设备布局密集,生产工艺相对落后,设备老旧,自动化程度较低,职业卫生防护设施配备不全以及不合理延长工人工作时间等[4]。

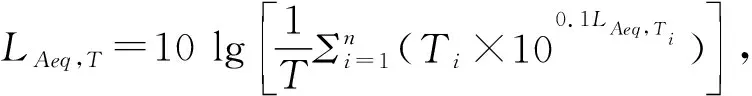

目前,我国对于噪声的监测多采用声级计、个人噪声剂量计等设备,声级计用于监测固定的工作岗位;个体噪声剂量计主要用于流动的工作岗位,流动岗位还可以通过对不同的工作地点使用声级计分别测量,并计算等效声级的方法来监测[8]。欧美发达国家的噪声监测设备也与国内类似,主要以声级计、个体噪声剂量计等设备进行检测,如英国的CaselladBadge防爆个体噪声剂量计、美国的PTI粒子碰撞噪声监测仪等。美国职业安全与健康管理局(OSHA)除声级计和个体噪声剂量计以外,还使用倍频带分析仪来进行噪音分析[7]。由于大多数声音不是纯音调,而是几种频率的混合。了解声音的组成频率有助于确定最大限度地降低噪音的材料和设计。因此,八度频带分析仪可用于帮助确定控制个别噪声源以达到消减目的的可行性,并评估听力保护器是否提供足够的保护。

国内外关于监测抽样对象的选择基本相同。国内有关噪声的监测方法参照GBZ/T189.8—2007《工作场所物理因素测量第8部分:噪声》[8]规定方法测量,进行数据质量控制和一定比例的现场验证。在测量时,我国要求传声器应放置在劳动者工作时耳部的高度,并将测量仪器固定在三脚架上;若不适于放三脚架,则保持测试者与传声器的间距>0.5 m,通过手持声级计进行测量[8]。OSHA要求将传声器放置在头部周围2 英尺宽的球体区域内[7]。并指出当工人两耳的噪音水平不同时,必须取样较高的水平以确定是否符合要求。同时考虑到噪声源和传声器之间的其他接触的影响,比如身体和其他设备,OSHA建议可以在适当的地方设置一个风屏,以便进行测量[7]。

由此看出,美国OSHA对噪声监测的要求更加具体细致,并且与听力保护计划同步且互相补充。我国也应通过细化噪声监测的要求,对可能产生的不确定性给出指导,并进一步加强对声源的分析,从而为后续的听力保护计划和源头改造提供基础。

2.2 粉尘

长期接触工业性粉尘会导致尘肺病及其他呼吸系统疾病。据2019年《公报》全国职业病报告显示,职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病在各类职业病新病例(共19428 例)中占15947 例[12]。尽管此类疾病近年来均呈下降趋势(2017 年较 2016 年下降15.7%、2018年较 2017 年下降14.2%,2019 年较2018 年下降18.1%)[12],粉尘依旧是最主要、最严重的职业病危害因素。

在我国近年来开展的工作场所危害因素监测中,石材加工行业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、有色金属矿采选业等行业粉尘超标率较高[3];粉尘超标率较高的岗位主要为粉体生产投料[3]、破碎、包装、混料[13]、切割打磨等。粉尘危害因素主要是矽尘超标[4],木粉尘和大理石尘也是超标率较高的因素[4,13]。以贺州碳酸钙行业为例,2019 年粉尘监测结果表明,贺州碳酸钙加工企业超标达47.9%,岗位超标达26.7%[13]。

生产设备老旧,工艺落后,自动化程度低,未设置防护措施或防护措施不完善等是粉尘超标的主要原因[3]。同时,粉尘浓度较高往往是尘粒质量较轻,飞扬至空气中并长时间悬浮导致的[13]。此外,作业空间狭小、通风条件或除尘设施达不到规范要求[1]也是粉尘容易超标的原因。

空气收集器和空气采样器是工作场所主要用于采集空气中气态、蒸气态和气溶胶态有害物质的仪器[14],我国市面上主要采用LD系列、防爆粉尘仪系列、国产防爆粉尘仪、激光粉尘仪来进行监测,并依据 GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》[14]进行采样。我国主要采用定点采样,较少采用个体采样,以长时间(1 h以上)采样与短时间(15 min以下)采样相结合的方式进行现场采样。采用个体采样,要求采样对象必须包括接触有害物质浓度最高和接触时间最长的劳动者,其余的采样对象则随机选择。

发达国家如美国,一般采用个体采样的方法[15],使用Casella CEL-712、Microdust Pro等实时粉尘监测仪仪器,来进行粉尘的检测。美国较少采用定点采,采样对象的选择方式与我国基本相同。美国国家职业安全卫生研究所(NIOSH)将粉尘采样方式分为4种,并建议按照以下采样方法的优先顺序进行样品采集:①全工作日连续采样:检测多个样品,总采样时间为 8 h;②全工作日单样品采样:检测单个样品,总采样时间为 8 h;③部分工作日连续样品采样:检测1个或者多个样品,总采样时间为 4~8 h;④短时间采样:总采样时间为十几分钟或者几分钟。我国的采样方式分类除部分工作日连续样品采样以外,与美国NIOSH大体相同。但美国对每种方式的采样时间进行了具体的限定,如将全工作日采样时间规定为8 h。我国对于长时间采样方式的规定不够明确,如采样仪器满足8 h连续采样,则采用全工作日连续采样;或者需在全工作日内进行2 次或2 次以上的采样[14]。此外,美国NIOSH对选择采样方式的优先级给出了建议,我国并没有规定在何种情况下优先使用何种采样方式。

我国将采样结果按照《工作场所空气中粉尘测定第1部分:总粉尘浓度》(GBZ/T 192.1-2007)[16]和《工作场所空气中粉尘测定第2 部分:呼吸性粉尘浓度》(GBZ/T 192.2-2007)[17]要求进行检测分析。通常情况下,采用将检测结果的最大值与接触限值标准进行对比的方式。 NIOSH采用 95%置信区间,引入了采样和分析的偏差系数,并基于不同的采样方式计算得到置信上限和下限。这样就考虑了使用不同采样方式、不同行业、不同岗位进行监测造成的误差。

在监测频次方面,我国只做了原则性规定,要求每年至少进行一次职业病危害因素监测,然而并未考虑到实际暴露情况。美国则是依据职业暴露的评级情况,来确定检测的频次[15]。

2.3 化学有害因素

在生产型企业和项目现场,化学有害因素出现的频率极高,苯、甲苯等有机化学物质;铜、汞、镍等重金属都会对劳动者的生命健康产生极大的危害,因此对于该危害因素的监测十分重要。

目前,国内外有关工作场所空气中化学有害因素的采样及测定方法类似。采样方式均是通过容器捕集法、固体吸附剂采样法,挥发性有机物的检测采用气相色谱-质谱法进行,目前国际标准化组织ISO已制定了关于空气中挥发性有机物分析有ISO16017溶吸附管/热解吸/气相色谱仪法、ISO16200-2001溶剂解吸/毛细管气相色谱仪法等标准方法,国内也出台了《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)[18]等操作规范。工作场所空气中重金属是通过原子吸收、石墨炉等方法进行检测。现阶段,市场上便携式气质联用仪器GC-MS的推广和应用,可以快速地测定工作场所中苯系物等52 种挥发性有机污染物[19]。

在我国近年来开展的工作场所危害因素监测中,化学因素检测合格率普遍较高,其原因主要是企业和劳动者对其认识度比较高;但化学有害因素依旧是职业病危害因素之一,长期暴露在化学毒物超标的环境下容易导致各种慢性职业病发生[20]。因此,对化学有害因素的防治仍不能放松,尤其是在小微企业,要加强防护用品的配备和有关职业危害因素的宣传教育。

2.4 其他物理危害因素

2.4.1 高温

高温广泛遍布于工业生产的行业,尤其是在冶金行业中。若高温超过限度,则会引起生理上的不良反应,甚至引起病变。《高温作业分级》(GB/T 4200-2008)[21]规定了高温作业环境热强度大小的分级以及高温作业人员允许持续接触热时间与休息时间限值。

温度测定一般采用WBGT指数测定仪直接测量,或采用干球温度计、自然湿球温度计、黑球温度计,在同一地点分别测量计算[21]。按照WBGT指数和接触高温作业的时间将高温作业进行分级,级别越高表示热强度越大;已经确定为高温作业的工作地点,采用工作地点温度对于高温作业允许持续接触热时间限值,以便于用人单位管理和实际操作。此方法已被美国等发达国家用于评价高温车间热环境多年,ISO国际标准化组织也采用此法作为对热强度的检测标准(ISO7243)。

2.4.2 辐射

《电磁辐射防护规定》(GB/T8702-1998),职业照射在每天8 h工作期间内,任意连续6 min按全身平均的比吸收率应小于0.1 W/kg,公众照射在24 h内,任意连续6 min按全身的比吸收率应小于0.02 W/kg。国内外的电磁辐射分析仪种类较多,美国的HOLADAY HI200 电磁辐射分析仪HI-2200可作为手持式电磁测量系统用来检测。我国的OS-4P选频式电磁辐射监测仪、Smarts Ⅱ系列电磁辐射区域监测仪等同时也具有小巧轻便和高灵敏度的特点,并具有接入辐射环境监测管理平台,支持监测数据频谱图及报告无线上传辐射环境监测管理平台的功能。

3 危害因素监测技术研究

随着我国职业病监测市场需求逐渐扩大,监测技术不断提高,传统的固定实验室已不能满足各类现场监测的需求,这一增长的需求促进了我国移动实验室产业的发展[22]。工作场所危害因素监测技术一般分为三类:一类是以传统的实验室监测仪器和方法为基础[22],对现场采集来的样品进行分析检测,这种检测方法比较精确但缺点是效率低下,不能及时反应危害因素的检测水平;另一类是以现场快速监测仪器和方法为基础,仪器多为便携式或移动式,可以满足在现场进行快速监测活动[22];还有一类为前两种的结合,采用现场-实验室联合方式来进行监测。

我国工业化的不断发展对工作场所危害因素的监测水平提出了更高的要求,因此监测仪器的发展趋势开始走向便携化、小型化和智能化[22]。例如,以往典型的噪声剂量计包括一个小的可定位麦克风,通过细电缆连接到剂量计。然而,微型电子和无线技术的进步允许制造商在更广泛的物理形式中提供类似的功能(例如,夹在工人肩膀上并将信息传回基站的无线麦克风,测量工人耳朵中的声音等级的微型麦克风)[7]。英国的CaselladBadge2防爆个体噪声剂量计就可以使用蓝牙连接,并远程控制(用于移动设备的Airwave App程序)。波兰的Svantek104A个体噪声剂量计同样也支持蓝牙通信;并且可以从键盘中选择根据ISO 9612以及OSHA、联邦矿业安全与健康监察局(MSHA)和美国政府工业卫生师协会(ACGIH)标准进行噪声测量,所有设置都可以在PC中进行配置并储存。英国casella CEL-712 Microdust Pro实时粉尘监测仪是一款手提式数据记录仪,同时也具备远程操控功能,机身集成了MiniUSB通讯接口,可以方便地连接Microdust Pro到电脑,配合专业的‘WinDust Pro’软件,操作者可以快速地将机身数据下载至电脑进行分析。此外,这款监测仪可以操作13 h,满足全工作日连续监测8 h的要求,如果在我国推广,则可以避免全工作日多次采样带来的误差。相关研究成果表明,移动实验室的主要测试手段将通过快速监测仪器和方法实现,鉴于此种趋势,一些国家颁布了部分便携式检测技术的方法标准,规范了移动监测基础的使用[22]。

4 前景与展望

为提高工作场所危害因素的监测效果,有效遏制职业病危害加剧,加强卫生监督监测技术手段,从监测技术方法和便捷型设备上寻求突破,建立危害因素监测方法体系包括监测、评价和后续保护措施,使科学、便捷的监测方法和完善的监测体系为工作场所危害因素监测提供快速有效的设备势在必行。

工作场所危害因素的治理应从源头入手,改善生产工艺流程,引进更自动化、先进的设备,进行合理布局,以机器化、自动化代替人工作业[5]。对于噪声超标的行业应采取隔音和消音措施对噪声进行控制;粉尘超标的行业应当配备完善的职业病防护设施对粉尘危害进行控制,配备抽风除尘设施等,定期对地面进行清扫,防止二次扬尘;对于高毒作业岗位,应定期保养已设置的排风扇、水轮机等,确保其正常使用,并采取最先进的技术措施及个人防护,如采取有效密闭措施、通风排毒措施及佩戴个体防护用品等方式[20]来减少接触机会,尽可能地保持最低的接触水平。

关于监测技术方法,首先,可以从检测的采样方式上明确采样方式的优先顺序,对每一种采样方式的时长进行具体的规定;此外,完善数据的统计处理方式,运用基于不确定度的处理方法[21]。

在职业卫生领域,除了现有的工作场所危害因素监管相关文件,检测技术的发展与迭代也应受到重视,在一些发达国家已经出台重金属测定的相关技术标准。美国环境保护署EPA出台《环境颗粒物中的金属元素X射线荧光测量方法》来规范便携式X射线荧光(XRF)的使用。美国NIOSH颁布的《现场便携式XRF测定铅及其化合物》标准方法,以监测工作场所空气中铅及其化合物。欧盟颁发的《关于电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》中也规定了以XRF测定重金属元素(铅、镉、铬、汞)的方法。我国近年来陆续制定了关于《环境空气 挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法》(HJ 919-2017)、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1132-2020)、《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 便携式气相色谱-质谱法》、《固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定便携式傅里叶变换红外光谱法》等国家环境保护标准。

制定国家标准有助于进一步规范符合规定的各类工作场所危害因素检测技术的性能特点和技术要求,更加标准、规范的指导性文件,是保证管理科学化、规范化的基础,对劳动者生命健康安全和职业病危害水平等问题评估具有重大意义。

在危害因素方面,建议对标准限值的要求进行功效学考量,除保证劳动者的生理健康以外,还应从心理健康的角度设定限制,以保证其工作效率。并且,由于不同作业类型的危害因素强度要求不同,建议对工作场所的噪声进行功效学分区。在工业噪声标准制定上,对多种声级水平噪声的评估方法可以借鉴美国OSHA的标准进行简化[23]。

在管理措施方面,美国的职业卫生监管经验可作为参考,在制定标准的同时进行风险分级,并依照职业暴露监测的结果来构建风险分级与评价体系[24],进行差异化管理,对不同等级的危害因素制定相应的保护相关条例。如,对于噪声超标的工种,应制定听力损失预防计划[11],包括暴露评估、听力评估、提供有关职业病防护的岗前培训等[11];根据粉尘职业暴露水平制定定期检测周期与频次、职业健康监护和个体防护用品配备等,避免造成人员和资源的浪费。

综上所述,建议采用便捷型的监测设备和科学全面的监测技术,完善危害因素监测方法体系,从源头上减少危害因素的影响,保障工作场所人员的身心安全。