绘事之外(三则)

2022-04-13董婷竹

董婷竹

兰花无味

兰花大概和我命里相克,从养花开始,兰似乎就没有间断过,花市买、朋友送。对于这花中君子我一直分不清它们的品种,国人爱兰,自是品阶众多、品种无数,说草树之香里属它为最,为王者香。不过再名贵也还是草,像竹子一样,就算长得比树还高也还是草本。我固执地以为草的生命总会自己找到蓬勃之路,而实际上它脆弱骄傲得如富家小儿女般地难侍奉,眼见得叶短色悴,不想和我共生,竟自顾自地萎了。萎了的兰还真是草,在紫砂的盆里没有一点花的样子,倒是显了盆的精致耐看,总以为只有兰才配得起一个好花盆,而且要明式素面的紫砂才好。兰花盆我偏爱签筒式的清水或朱泥的样式,不只是看得到的老泥料,还有紫砂师的好手艺,已经不记得每一个盆换养过几次花了,只是我养兰的心不死,又重来,但结局从未变过。如今也还有三盆,不打算发芽开花地活着。

前不久在花市观兰,我说,这花开得一点也不香,卖花人说,有的人闻不到。他拿给和我同去的人闻,真香啊,她说。我不信,找了一个不认识的买花人闻,那人说,这花真香。我还是不信,贴到花上又闻,真是无味呀。

门前野榆

总是要好好地生长,倚墙的野榆自顾茁壮。它到底不是名贵的树,种子落在了碍不到人的荒处,长到这般大,也要十年八载吧。修房子的时候我不忍伐了去,就改小了门廊,它便倚着门廊之侧的小窗,舒展着枝叶,仿佛给门庭撑着一把伞。每次从外面回来,见它立在那里,就心生温暖。春来时它把圆薄的翅裹在枝条上串成一条条的翠玉流苏,在风里酣舞,舞着舞着,那绿就成了微黄,再看时,早已飞落如雨,铺满阶庭。转瞬便是葱郁蔚然,绿冠如云似的撑起一片清凉。夏蝉的第一声鸣唱便隐在这幽绿里,然后是一整个朱夏密密麻麻的此起彼伏。

在暮色秋阳里的榆树金碧辉煌、仪态万方地站在我的门前,恍惚千年前刘禹锡也站在那里,正抬望眼,一脸光芒地说:“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”这是中国人对晚境的期望。而那个画《呐喊》的挪威人蒙克在他五六十岁的年纪也画过榆树。那是一大片的榆树林,春、夏、秋的榆树林风景大概有十几幅之多,我惊讶于他技法的简单,简单到像是一个得了癔症的人在无助与绝望里奋力地涂抹,然后那画里的老干新枝也如他一样因为焦虑不安而颤抖,仿佛尖叫的长音刺向天空,颜色在燃烧,蓝绿橙红,似乎是对一切悲苦的蔑视。艺术是病,也是酒,我听见他醉里含混地说:“作画对我来说是一种癔症,一种酩酊,癔症使我不至于意志消沉,酩酊,正是我渴望的。”

酩酊,正是我渴望的。山顶的杜牧隔空送过来一句话:“但将酩酊酬佳节,不用登临叹落晖。”

播种者

人到中年,仿佛每个细胞都昏昏欲睡,集体沉沦到虚空里,不肯自救。这世界在内卷,我也是,大夜里听了半宿的《拉斯普京》,荒谬的故事配热血的音乐,我尝试着画那幅凡·高学习米勒时的素描习作——播种者。

凡·高的少年播种者嘴角用力地向下,步伐坚定得像是天地间的舞者,手中向上扬起的种子如飞鸟般腾起。少年身在辉光里,那似乎不是这世界里晨暮的光,倒更像极昼极夜的光,他的眼藏在帽遮的阴影里,有着茫然的执着和谜一样的欢脱与勇敢。在梦一样的荒原上,他步伐轻快地走向笃定的前方。那绝不似廉价的诗意,那是奇异的、不安于现实的理想。

米勒的播种者不这样。米勒的播种者将种子撒在厚实的大地上,鸟在晨光里飞翔,逆着晨光的播种者左手握紧装满种子的布袋,仿佛握着自己未知的命运,微张的嘴,和着大地与季节的呼吸,和着阳光的暖、泥土的香,大步向前,那是劳动者的行歌。

午夜,在《拉斯普京》激情戏谑的背景乐里画这播种者真是荒谬。凡·高的线条热情果敢,他将米勒质朴的笔触舞动成对这世界的热望,而音乐里的拉斯普京一直在讲述一个西伯利亚农民如何变成妖僧神棍的荒谬而诡异的一生。那个遭世人唾弃的农民拉斯普京,因他而谱写成的词曲是如此激情澎湃、活力四射!节奏感真是好极了!20世纪八九十年代我们听着这曲子,快乐地跳着舞,虽然不知道其中讲述了什么,就像年少时对凡·高和米勒的不知一样。少年时,每一个细胞都只一意向前,只是后来为理想吃了苦才发现那理想已经剩下很少很少,而那很少的一点又是那么渺茫,可又因为在这其中吃过苦,才让保留的这一点看起来反而比从前的更好。

胡适说:怎么收获,怎么栽。像这播种者,像米勒,像凡·高,或者这首《拉斯普京》的曲子,他们用生命成就的经典,大概就是时间放在我们想去的山顶的旗帜,那些想去的人有时会以为很近,有时又以为太远。

董婷竹 牛弹琴 38cm×50cm 麻纸石色 2021年

董婷竹 出函谷 38cm×50cm 麻纸石色 2021年

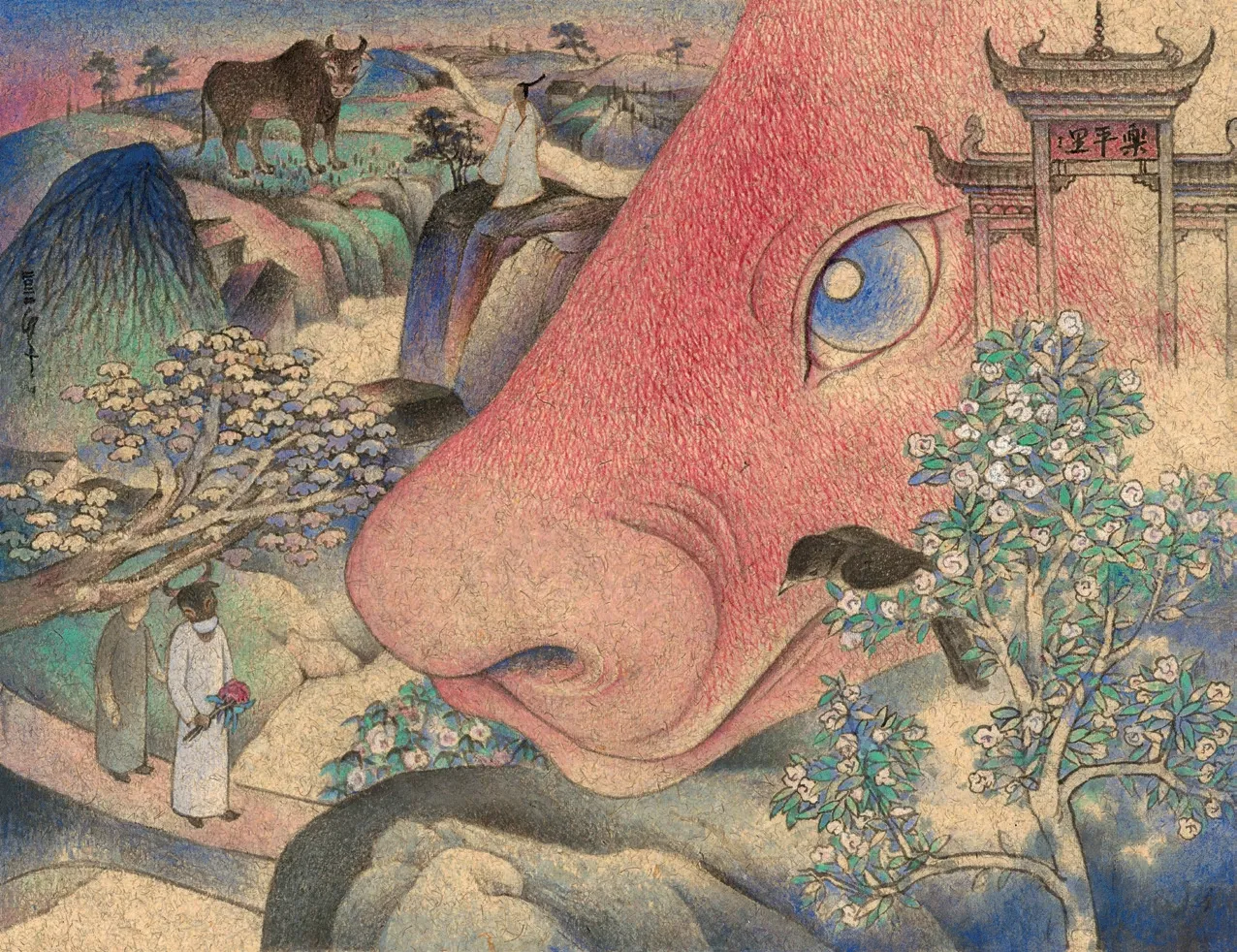

董婷竹 乐平里 38cm×50cm 麻纸石色 2021年