基于文本挖掘的中外游客文化感知差异

2022-04-13郑淞尹孙传明谈国新

郑淞尹 孙传明 谈国新

摘要:解析跨文化群体在遗产旅游中的感知差异及影响因素,有助于遗产景区制定差异化服务策略,提升游客满意度。以10个国内世界遗产地为研究对象,利用机器学习和内容分析法对中英文旅游评论进行情感分类、词频分析和语义网络分析,从感知内容和情感特征两个层面揭示中外游客的文化感知差异。研究发现:1.评论内容与评分值相结合的分类方法可以有效提升文本情感分类的准确性;2.中外游客在感知内容和情感特征上均存在较大差异;3.中外游客均对讲解服务高度敏感,同时发现语言障碍并不显著影响外国游客进行文化感知。

关键词:旅游大数据;中外游客;文化感知;世界遗产地

作者简介:郑淞尹,华中师范大学国家文化产业研究中心博士研究生,主要研究方向:文化旅游、旅游信息化(E-mail: zhengsongyin@126.com ,湖北 武汉 430079)。孙传明,华中师范大学国家文化产业研究中心副教授,国家语言资源监测与研究网络媒体中心研究员,理学博士,主要研究方向:文化旅游、旅游竞争力。谈国新,华中师范大学国家文化产业研究中心教授,博士生导师,工学博士,主要研究方向:文化科技融合。

基金项目:故宫博物院开放课题(202111037);國家文化和旅游科技创新工程项目(2019-008);国家自然科学基金(42801295)

中图分类号:F592.3文献标识码:A文章编号:1006-1398(2022)01-0064-14

在中国旅游经济持续增长的同时,文化遗产旅游已成为旅游消费的重要组成部分。相关研究认为,遗产旅游者的动机是通过体验遗产地的文化魅力来满足其内心感知多样文化的需求,文化遗产旅游实际上是一种精神文化活动,游客的体验满意度主要取决于其对遗产地文化的感知程度。遗产地文化既包括建筑、雕塑、壁画等物质文化,也包括节庆习俗、民间传说、手工技艺等非物质文化。对于内容丰富、形式多样的遗产地文化,文化背景各异的中外游客会产生怎样的感知差异,同时又会因感知差异引发怎样的情感特征差异,都是值得研究的问题。

随着移动互联网的快速发展和智能手机的广泛普及,游客可以随时随地分享自身的旅游体验,由此便产生了大量覆盖面广、真实性高、时效性强的旅游评论信息。旅游评论能够客观、全面地展现游客的感知和态度,这有助于研究者从游客视角出发,更加准确地获知游客的旅游偏好和情感特征。因此,本文从游客文化感知视角出发,以世界遗产地为研究对象,通过对中英文旅游评论的分析,从认知和情感两个层面揭示跨文化群体的文化感知差异。

一文献综述

(一)遗产地游客感知

感知理论最早运用在心理学领域,“感知”是客观事物通过感觉器官在人脑中的直接反映,由感觉和知觉两部分组成。游客感知是感知理论在旅游领域的延伸,是旅游者通过感官对旅游对象、旅游环境等信息进行心理认知和思维转换的过程,感知的主要内容包括目的地的资源、环境、管理和服务等。

梳理已有文献发现,遗产地游客感知的研究主要集中在感知维度、感知内容、感知价值、感知影响因素、感知评价方法、不同类型目的地感知差异以及不同群体感知差异等方面。研究方法主要分为两类:第一类是基于问卷数据的定量研究。例如Medina等以西班牙世界遗产地乌韦达和巴埃萨的游客为样本,通过问卷调查对旅游动机、游客感知和游客满意度的关系进行实证研究,发现游客文化动机与满意度之间存在显著正相关关系。Weng等认为旅游解说是帮助游客感知遗产价值的重要途径,以遗产景区武夷山为案例地,对有无导游解说的两类游客群体开展对比研究,发现人员解说(导游)可以比非人员解说(宣传册、语音导览、解说板)更加有效地向游客传递遗产价值。田彩云等在问卷调查的基础上,对北京圆明园游客感知价值、游客满意和忠诚的关系展开了实证研究。第二类是基于网络文本数据,将定量研究与定性研究相结合。Kim等认为目的地个性与游客的体验和情感密切相关,以遗产地“济州岛”为关键词,在游记平台travelpod搜集了来自东西方不同国家游客的332篇博客文章,结合已有文献和对博客数据的分析确定了描述济州岛个性的8个不同特征,并对比分析了东西方游客对目的地不同个性特征的感知差异。刘娟等以网络评论为数据源,采用内容分析法研究了游客对遗产旅游的价值感知情况,并根据价值感知差异将遗产旅游者划分为不同类型。白丹等运用扎根理论,基于游客点评提取出秦始皇兵马俑游客感知评价的5个主范畴和32个子范畴,并从空间结构、感知过程和感知内容三个方面构建了遗产地游客感知评价模型。王敏以安阳殷墟为研究对象,通过对网络文本的分析,将游客感知形象归纳为景区空间环境形象、旅游景观形象、旅游服务形象和旅游体验认知形象4个维度,并认为导游讲解是十分重要的感知因素 。上述研究虽从多个视角对遗产地游客感知进行了探讨,但均未聚焦于遗产地最核心的文化层面深入分析游客的感知内容和情感特征。

(二)游客文化感知

文化感知是游客在旅游活动中结合感官体验和自身文化背景对旅游地文化进行认知的过程。文化感知研究按侧重点的不同可分为两类:一类侧重于不同文化类型,如慢文化感知、乡愁文化感知 、红色文化感知;另一类侧重于特定的案例地,如福州三坊七巷、京杭大运河、安徽黄山。研究内容主要包括感知维度、感知层次和感知影响机制等。例如,李东晔等将慢文化感知划分为慢文化氛围感知和慢文化产品感知两个维度;王新歌等认为影响游客乡愁文化感知的因素有年龄、到访次数、休闲体验动机、购物动机等;尹小娜等以三坊七巷为案例地,发现游客对物质文化的感知强于对非物质文化的感知以及游客的文化感知存在差异;Wei C等以黄山为案例地,探讨了游客所具有的文化世界观与获得的文化体验之间的关系。世界遗产地具有独特的文化资源和深厚的文化底蕴,可为游客提供丰富的文化体验,但现有研究对遗产地的关注较少,对游客情感特征的分析也相对薄弱。此外,文化感知研究多从单个视角切入,对不同群体的文化感知差异关注较少,更是鲜有对跨文化群体文化感知差异的对比研究。

综上,可从四个方面对已有研究进行总结。在研究对象上,大多数研究都是选择单一的遗产地作为研究案例,目的是通过对游客感知的分析来发现遗产地在服务和营销方面存在的不足。但因研究对象较为单一,在游客偏好与特征方面所得结论存在一定的普适性和代表性问题。在研究视角上,国外针对不同群体感知差异的对比研究已有较多案例。但国内多从单个主体切入,针对中外跨文化群体开展的对比研究相对较少。在研究内容上,大多数研究的关注点主要是遗产地的整体形象,而没有聚焦于文化层面,因此没有对游客文化感知的相关内容进行深入研究。在研究方法上,已有研究对游客情感倾向的分析多是采用词频统计法获取情感高频词,或利用文本分析工具对评论进行情感分类。以上方法存在两个问题:一是情感高频词无法与内容要素进行关联,因此无法获知游客产生该情绪的原因;二是旅游评论情感分类的精度得不到保证,常用的内容挖掘软件如ROST CM6虽然词频统计可信度高,但情感分类却并不准确。也有学者通过构建游客情感评价词库和制定计分规则来判断游客评论的情感倾向。,但却没有使用测试集对分类精度进行验证。据此,本研究从游客视角出发,以世界遗产地为研究对象,利用机器学习、自然语言处理以及内容分析法等技术方法,深入分析不同群体的文化感知差异及影响因素,以期为世界遗产地制定差异化服务策略提供理论依据和实践指导,也为跨文化群体感知差异的解释性研究做出有益补充。

二研究方法与数据

(一)研究对象

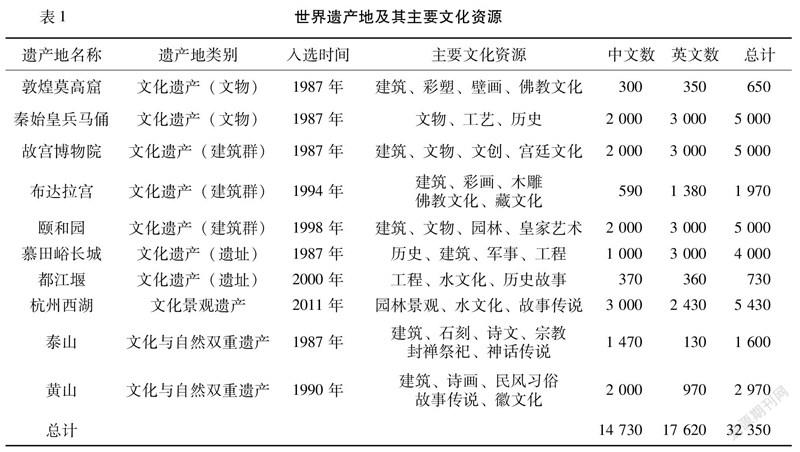

截至2021年7月,中国已有56项遗产入选《世界遗产名录》,其中世界文化遗产(包含文化景观)38项、世界自然遗产14项,世界文化与自然双重遗产4项。本研究的对象是人文类世界遗产地,即世界文化遗产和世界文化与自然双重遗产。根据《世界遗产公约》对遗产第二个阶层的分类,可将世界文化遗产分为文物、建筑群和遗址三个类别。研究对象选取的主要依据有两点:一是该项遗产入选《世界遗产名录》的时间较早,在国内外均具有较大的知名度和影响力;二是除特殊情况外,每个类别的遗产在旅游评论网站Tripadvisor上的中英文评论数均不少于3000条。根据以上条件,本文共选取了10个世界遗产地作为研究对象(见表1)。

(二)数据采集

Tripadvisor(tripadvisor.cn)是世界知名的旅游信息在线服务平台,拥有逾6亿条来自全球旅游者的点评和建议。本研究使用Python语言编写网络爬虫程序,从Tripadvisor网站的用户评论页面采集上述10个世界遗产地的评论数据,采集的每一条评论都包含景点名、用户名、用户居住地、评论标题、评论内容、评分和评论时间等信息,采集时间截至2020年1月。在获取数据后,对数据进行了去重、删除缺失值、删除无效字符等处理,最终得到有效评论32 350条,其中中文评论14 730条,英文评论17 620条。

(三)数据处理

对中英文评论进行情感分类是构建正负面语义网络图和研究游客情感特征的基础,情感分类的精度将对研究结果产生直接影响。已有研究发现,旅游点评的评分与内容之间有时会存在不一致性,如果只根据评分值来判断评论的情感极性会存在不准确的情况。因此,为进一步提高分类精度,本研究将对比多种机器学习模型,并采用将模型分类结果与评分值相结合的方法来完成对所有评论的情感分类。具体处理过程如下:

1.情感极性初步标注。从原始数据中提取出景点名、评论内容和评分等信息,然后根据评分值对评论的情感极性进行初步标注:分值为4~5分的评论初步认定为正面评论,标注为“1”;分值为1~2分的评论初步认定为负面评论,标注为“0”;分值为3分的评论初步认定为中性评论,暂不标注。

2.构建训练集和选取分类模型。用于模型训练的数据集由中文正负面评论各5 400条,英文正负面评论各4 200条,共计19 200条评论构成。在分类模型选取上,机器学习模型和深度学习模型都可用于完成情感分类任务,本研究选取了机器学习算法朴素贝叶斯(Naive Bayesian, NB)、逻辑回归(Logistic Regression, LR)、支持向量机(Support Vector Machine, SVM)和深度学习算法双向长短期记忆网络(Bidirectional Long Short Memory Network, BiLSTM)进行对比实验。

3.设计对比实验组。在确定分类模型后,首先需要将待分类的文本转化为向量,才可输入模型进行计算。文本向量化常用的方法有:词袋模型(BOW)、词频-逆文档频率(TF-IDF)、N-Gram和Word2Vec,已有研究表明使用Word2Vec训练所得的词向量可以更好地对词序和语义进行编码,在多种自然语言处理任务中都使模型性能得到了提升。使用Word2Vec获得词向量有两种方式,自训练和增量训练。自训练指完全使用自己构建的语料库,并利用Word2Vec中的CBOW或Skip-Gram模型,从零开始训练得到每个词的词向量;增量训练指在已有模型的基础上利用自己的语料库对词向量进行微调。增量训练有两个优势,一是可以利用已经在大规模语料库上训练好的模型,进行迁移学习;二是可以不断加入新的数据对模型进行更新。本研究选取了TF-IDF、Word2Vec自训练和Word2Vec增量训练三种不同的词向量获取方法,并设计了多组对比实验,以验证不同模型与不同词向量组合后的实际分类精度。

4.精度检验与分析。最终得到各方法的分类精度如表2所示。每一种分类模型都对应了三种不同的词向量获取方法,以朴素贝叶斯为例,NB表示算法名称,tf-idf、w2v、w2v_incremental分别表示TF-IDF、Word2Vec自训练和Word2Vec增量训练三种不同的词向量获取方法。由表中数据可知,无论是中文评论还是英文评论,基于增量训练的词向量都比自训练的词向量具有更高的分类精度,这与预期相符。但也发现两处与预期不符的地方:一是对于英文评论,基于Word2vec词向量的分类结果普遍没有TF-IDF准确;二是基于深度学习算法BiLSTM的分类精度低于部分机器学习算法。上述情况的出现可能与样本的数据量有关,通常训练样本越多,深度学习算法才越能发挥出更好的性能。为了验证结果的可靠性,本研究重新使用了三份样本量差距较大的数据集进行了同样的实验,一份微博数据(中文,正负面评论各59 990条),一份电商评论数据(中文,正负面评论各10 680条),一份电影评论数据(英文,正负面评论各5 330条),将每份数据按5:1的比例分为训练集和测试集。在微博数据的实验中,深度学习算法BiLSTM在测试集上的准确率为95%,比分类精度最高的机器学习算法LR(w2v_incremental)高約4%;而在电商评论数据中,BiLSTM的准确率和LR(w2v_incremental)相当;在电影评论数据中,BiLSTM的准确率不如LR和SVM,基于Word2vec词向量的分类性能不如TF-IDF。由此可得出以下结论:1.深度学习算法需要足够多的训练样本才能表现出比机器学习算法更优的性能;2.不同的文本向量化方法会对模型性能产生较大影响。这对于研究的启示是:选择何种模型取决于样本量的大小,对于人文社科领域中的许多问题,普遍都较难获取大量的标注数据,此时应优先选择机器学习模型。以本研究为例,游客对世界遗产地的评论中负面评论的数量远少于正面评论,要获取大量的负面评论非常困难,而训练集的构建需要正负面评论样本的数量基本一致,以避免由于样本不平衡造成模型偏差,这使得整体样本规模受到了负面评论数量的限制。从最终结果看,深度学习模型BiLSTM(w2v_incremental)在中英文评论上的整体准确率也较高,分别是89.18%和83.89%。但机器学习模型LR(w2v_incremental)和SVM(tf-idf)性能更佳,分别是92.71%和86.29%。

5.情感分类。基于实验结果,分别选取在中英文评论上整體准确率最高的LR(w2v_incremental)和SVM(tf-idf)模型,并结合评分值完成对所有评论的情感分类。对于高分(4~5分)和低分(1~2分)评论,前面已根据分值进行了初步标注,对比模型分类结果与标注结果,如果结果一致则保留,不一致则删除;对于3分评论,直接根据模型分类结果标注情感极性。经过以上处理,最终得到中文正面评论11 859条、负面评论1 046条,英文正面评论13 387条、负面评论910条用于中外游客的情感特征分析。

三实证分析

中外游客文化感知差异的实证分析由感知内容差异和情感特征差异两部分构成,评论的高频词反映了游客的共同关注点,通过对文化相关属性高频词的解读可以分析游客对遗产地文化资源的感知和体验情况。首先编制中外游客文化感知高频词条,从不同维度解析中外游客文化感知的内容差异;然后利用内容挖掘软件KH Coder和已完成情感分类的中英文正负面评论构建语义网络图,进一步分析中外游客的情感特征差异。

(一)感知内容差异分析

文化层次理论将文化分为三个不同层次:物质文化、制度文化和心理文化。已有研究对游客文化感知的维度划分有两种方式:一种分为物质文化感知和非物质文化感知;另一种分为文化氛围感知和文化产品感知。本研究在文化层次理论和已有研究的基础上,结合遗产地自身的资源特性,将游客在遗产地的文化感知分为文化氛围感知、物质文化感知、非物质文化感知、文化景观感知和服务体验感知五个维度,通过解读不同维度下文化相关属性高频词来分析中外游客文化感知内容的差异(见表3)。需说明的是,对于英文中由两个或多个单词组成的专有名词将进行单独分词和提取,例如“summer palace(颐和园)、su causeway(苏堤)、the welcoming pine(迎客松)”等。

文化氛围感知指游客对遗产地独特的文化环境,包括物质文化、非物质文化、文化景观、配套设施以及服务体验的整体感受。遗产地自身的文化资源、文化内涵以及展示方式都会对游客文化氛围感知产生直接影响。如评论所写“一进入展馆,仿佛千军万马袭来,震撼之感无以言表”“走入故宫的深处仿佛穿越了时空,感受着古老文明的气息,享受着奢华的宫殿旅途”。由表中数据可知,中国游客文化氛围感知明显强于外国游客。“仿佛、体会、气息、穿越”等高频词表明中国游客在遗产地感受到了浓厚的历史文化氛围,有身临其境之感。相比之下,外国游客文化氛围感知的词条数远低于中国游客,虽然也出现了“history、feel、culture”等高频词,但查看评论发现大部分都只是对遗产地形象的概要性描述,而不是因环境和氛围产生的感知。

物质文化感知指游客对遗产地文化实体的认知和印象,主要针对遗产地的显性文化要素,包括宫殿、园林、碑刻、雕塑等 。表中数据显示中外游客均对物质文化有较强感知,“建筑(building)、园林(garden)、葬坑(pit)、壁画(painting)”等高频词表明遗产地自身的文物古迹是中外游客都十分关注的核心吸引物。中外游客的感知差异主要体现在两个方面:一是中国游客对遗产地的特色景点,如“断桥、雷峰塔、苏堤”等认知度较高,而英文高频词中则没有出现任何特色景点的具体名称;二是外国游客对遗址、建筑的细节较为关注,代表词如“size、structure、scale”,而中文高频词中很少出现类似描述。

非物质文化感知指游客对发源于遗产地的各种文化表现形式和文化空间的认知和印象,主要针对遗产地的隐性文化要素,如节庆习俗、故事传说、手工技艺等。分析发现,虽然中外游客对非物质文化感知的词条数不少,但实际感知的内容却非常有限,从“古代(ancient)、皇帝(emperor)、故事(story)”等高频词可以看出,感知内容主要是历史故事和古人智慧,结合具体语料发现,中外游客的感知几乎都来源于导游的现场讲解,以及根据故事或场景产生的联想,而对遗产地的各类非物质文化鲜有提及。文中作为研究对象的遗产地大多蕴含着丰富的非物质文化资源,例如:秦始皇兵马俑的陶俑、陶马等制作工艺;莫高窟的彩塑技艺和佛教文化;布达拉宫的建筑艺术与宗教文化;西湖的白蛇传、梁山伯与祝英台、苏小小等民间传说;泰山的政治权力象征、封禅祭祀文化以及盘古开天、东岳大帝等神话传说;黄山的猴子观海、梦笔生花等故事传说。但高频词里只有中文评论出现了“白娘子”这一与民间传说有关的词汇,词频数也仅有154次。查看更多关键词发现,中文评论里“佛教”出现了82次,“工艺”72次,“神话”42次,“技艺”41次,“封禅”21次;英文评论里“Buddhism(佛教)”出现了48次,“religion(宗教)”35次,“technology(工艺)”25次,“white snake(白蛇)”24次。由此可知,大部分游客对非物质文化感知很弱,只有少部分游客在评论中提及了相关内容。同时研究发现,中国游客对非物质文化的感知并没有明显强于外国游客。

文化景观感知指游客对遗产地特色文化景观的感受和印象,文化景观是自然与人类创造力的共同结晶,反映了区域独特的文化内涵。从“日出(sunrise)、云海(cloud)、荷花(flower)”等高频词可知,游客对文化景观感知的内容主要在其自然属性方面。值得注意的是,中国游客对“十八盘、西海、万寿山、迎客松”等特色景观的感知明显强于外国游客,这一差异与中外游客对物质文化的感知差异相似,英文高频词中虽也有“bridge、pagoda、trees”等词,但却未出现任何类似于断桥、雷峰塔、迎客松等景点或景观的具体名称。考虑到遗产地无论是路线指示牌、景观名称或是景观的详细介绍都包含了中英文两种语言,由此可推断不会是因为语言问题而导致外国游客无法在评论中清楚地表述出景观名称。通过查看更多关键词发现,具体的景点或景观名称在英文评论中也有出现,但频数均不高,“leifeng pagoda(雷峰塔)”出现了52次,“broken bridge(断桥)”28次,“sea of clouds(云海)”25次,“su causeway(苏堤)”17次,由此可进一步确定英文高频词中没有出现特色景观的具体名称不是因为语言问题,而是因为景观自身没有成为大部分外国游客体验感知的主要对象,所以在评论中便少有被提及。

服务体验感知指游客对遗产地配套设施和管理服务的综合感受,從“导游(guide)、讲解(explain)”等高频词可知,对于以文化资源为核心吸引物的世界遗产地,中外游客均对导游的讲解服务有强烈需求。中外游客的差异主要体现在活动体验上,外国游客在遗产地的活动参与度明显高于中国游客。查看具体语料发现,中国游客提及“缆车、雪橇”等服务设施时,多是描述其具体位置和价格,以及作为交通工具的便利,外国游客则主要是分享体验时的感受。

通过以上对比可知,中外游客的感知内容在多个维度上都存在差异,这些差异既与常识判断基本相符,同时也可以通过集体记忆理论得到解释。集体记忆是社会心理学中的概念,近几年受到了越来越多旅游学者的关注,其定义是“一个群体里或现代社会中人们所共享、传承以及一起建构的事或物”。在本研究中对于中国游客,遗产地的物质要素和非物质要素都是其集体记忆的载体,是对过往从课本、书籍、手机、电视中获取的遗产地知识的共同回忆,例如莫高窟的壁画、秦始皇陵的陶俑、故宫的建筑以及西湖的雷峰塔等文物景观对于大部分中国游客而言早已耳熟能详,即使未曾前往,也在心中有深刻印象。因此,遗产地的特色文物和景观既是吸引中国游客前来旅游的重要因素,同时也成为了游览时感知的主要对象,故在评论中多次提及。外国游客对中国遗产地的集体记忆是基本缺失的,即使有一些印象,但其记忆的强度和细粒度都远不及中国游客,外国游客的记忆中更多的是遗产地的整体形象而不是具体的文物景观。集体记忆差异导致了中外游客在旅游过程中关注对象的不同,进而引发了文化感知内容的差异。已有研究表明,游客的集体记忆感知对旅游体验具有显著影响,游客对文化旅游地集体记忆感知是产生地方依恋的心理归因,也是游客体验文化旅游地的前提和基础,这与本部分的发现相吻合。

(二)情感特征差异分析

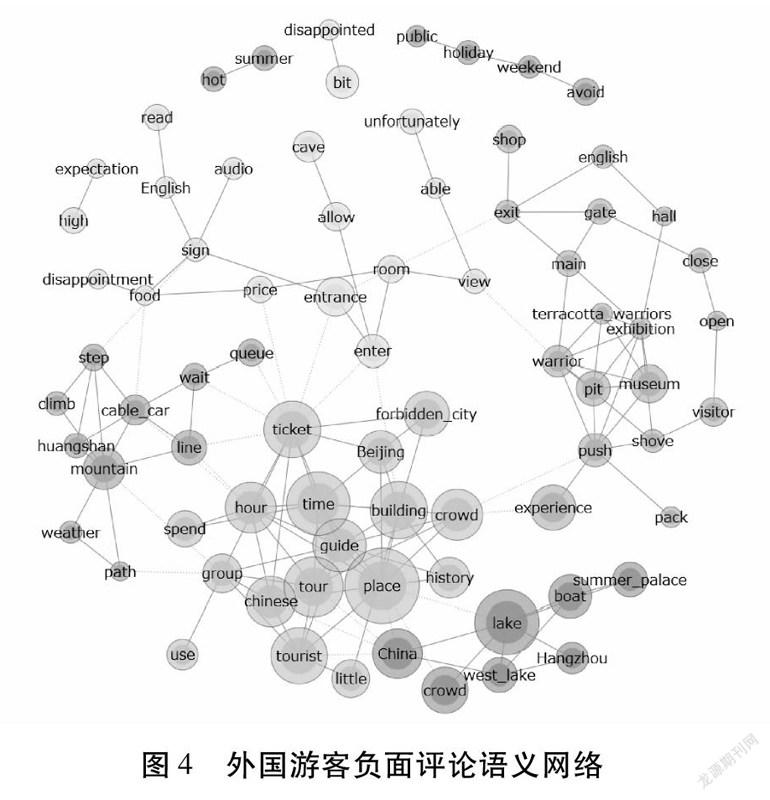

虽然通过高频词分析获知了中外游客文化感知的主要内容,但却并不清楚与感知内容相关联的情感特征,不同偏好的游客对同一感知对象可能会产生不同的情感倾向,因此利用已完成情感分类的中英文正负面评论分别构建语义网络图,进一步分析中外游客的旅游偏好和情感特征,以及引发正负面情感的文化因素。语义图以共现的文化属性高频词和情感属性高频词为节点,节点的大小与频数成正比,节点间的连线表示高频词间的语义关系。

1.正面情感特征比较

对比发现,中外游客正面评论语义网络图(图1和图2)在结构上较为相似,均呈现出以遗产地名称为子网络核心节点的多中心结构。但进一步分析子网络的结构和具体要素内容可以发现两者存在较大差异,主要体现在以下方面:

第一,对于文化遗产类旅游地,以敦煌莫高窟、秦始皇兵马俑、故宫博物院和颐和园为例,中国游客的各遗产地子网络间关联较强,这说明中国游客对同一类型的遗产地具有较为相似的感图1中国游客正面评论语义网络图2外国游客正面评论语义网络知。子网络中与中心节点链接的要素数量多,要素内容以文化属性词汇为主,情感属性词汇次之,根据要素内容和频数可知,遗产地的整体文化氛围、物质文化和特色文化景观是让中国游客产生正面评价的主要原因。相比之下,外国游客的各子网络间关联较弱,这是因为外国游客对遗产地的感知更加直观、表层,评论的内容多是对物质文化或特色景观的概要性描述,如“horse、pit、statue”,因此当不同遗产地的文物、景观不同时,遗产地之间便不会因其更深层次的要素,如历史背景、文化内涵或艺术价值的相似而被关联起来。例如在中国游客的子网络中,故宫和兵马俑因为悠久的“历史”和同是“中华—民族—文化—遗产”被关联起来,兵马俑和莫高窟则因为都需要“文物—保护”被关联起来,但因文化背景差异,这些关联关系在外国游客的网络中没有显现。

第二,中国游客的子网络中颐和园和西湖虽有一定关联,但被明显区分在不同的集群里,外国游客的子网络中两者却被聚为一类,产生这种差异的原因是颐和园和西湖具有部分相似的旅游吸引物,如湖、船、桥、塔、岛。对于颐和园的“佛香阁、十七孔桥”与西湖的“雷峰塔、断桥”,中国游客结合背景知识能清楚地知道阁和塔的区别以及此桥非彼桥,因此能获得不同的感知。但对于外国游客,如果对其造型结构或文化内涵没有足够强的感知,便会认为上述景观具有一定相似性,从而获得的感知也较为相似和单一,这就是外国游客语义网络中与中心节点链接的要素数量小于中国游客的主要原因。

遗产地的文化吸引物可分为两部分:一是文物古迹本身,二是与文物古迹相关联的历史文化。根据语义图可知,这两者都是引发中国游客产生正面感知的核心要素,其原因可从文化认同和地方依恋的角度进行解释。文化认同是“对群族集体文化价值观的同意”,高频词“中华、文明”“民族、文化”“智慧、奇迹”“佩服、感叹”等都体现出中国游客对文化的认同和对民族的自豪。地方依恋是“人与地方之间基于情感、认知和行为的一种联系”,已有不少学者将其运用于游客对特定目的地的态度、情感、行为和体验的研究之中。具有深厚文化底蕴的地方往往更容易让人产生依恋感和归属感,从高频词“喜欢、值得”“深刻、印象”“人间、仙境”以及具体评论语料“在西湖旁漫步,很悠闲,很放松”“来到夜色中的布达拉宫广场,晚风习习,惬意无比”“敦煌是丝绸之路上最喜欢的一站,有神秘的莫高窟和淳朴的民风”等,都体现出游客对遗产地自然环境或人文风情的依恋。已有研究发现,文化认同可显著提升游客对旅游地的依恋,文化认同既可以直接影响游客情感,也可以通过地方依恋间接影响游客情感。文化认同和地方依恋的共同作用促使了中国游客正面情感的产生。相比之下,外国游客只对文物古迹本身的文化感知较强,而对深层次的历史背景和文化内涵感知较弱,且对遗产地文物古迹的感知较为直观和浅层,但为什么外国游客仍然普遍感到满意并给予好评?该现象可从旅游需求的角度进行分析和解释:外国游客前来中国旅游的主要目的是希望能够体验丰富多样的异域文化,中国是东方文明古国,与西方文明之间存在着巨大的文化差异。对于外国游客而言,这种文化差异本身就已经形成了很强的吸引力,它既是外国游客出游的动机,也是满足其旅游需求的关键因素。加之中国世界遗产地的文物古迹,无论是秦始皇兵马俑的葬坑与陶俑、故宫和颐和园的建筑与藏品,还是莫高窟的彩塑与壁画,都是极具特色的艺术珍宝,虽然外国游客的文化体验中大部分都只是视觉上的感知,但仍然满足了其求新求异的旅游需求,因此具有较高满意度。

同时,也可从文化距离的角度解释上述发现。文化距离指两个国家在文化规范与实践上存在的差异。不同国家游客群体文化差异的程度取决于国家之间文化距离的大小,文化距离理论中的一个观点认为,文化差异可以是吸引旅游者、满足旅游者求新求异心理的重要因素,这与本部分的研究发现相吻合。

2.负面情感特征比较

中外游客负面评论所构建的语义网络图(见图3和图4)中,与文化感知相关的负面因素可分为讲解服务(如丰富性、趣味性)、核心吸引物(如文物、古迹)、旅游体验(如商业化、拥挤)和旅游设施(如标识牌)4个类别。中外游客在表达负面情绪时均对讲解服务高度敏感,从“历史、导游、了解”“介绍、不够、细节”“故事、无聊”“history、tour、guide”等高频词可以看出,中外游客都因为导游的讲解存在内容粗略、故事无趣或交流不畅等问题,导致无法更深层次地感知遗产地的历史文化而感到失望。中国游客对核心吸引物的负面感知因素多于外国游客,如“建筑、现代”“博物馆、展品、不多”“兵马俑、电视”等,表明中国游客因遗产地建筑经过复建而显得现代化、藏品数量不多、兵马俑不如电视上壮观等原因而感到遗憾。在旅游体验方面,中外游客均对拥挤非常敏感,在高频词中多次出现。对于商业化现象,中国游客的敏感度高于外国游客。除此之外,从“近距离、失望”“gate、close”“cave、allow、enter”可知,中外游客分别对不能近距离观看文物,以及部分建筑和洞穴不能进入表示遗憾。在旅游设施方面,外国游客的负面感知因素多于中国游客,“sign、entrance、exit”表明外国游客因无法通过标识图3中国游客负面评论语义网络图4外国游客负面评论语义网络牌找到出入口或旅游路线不明确而感到不满,也有游客抱怨部分地方缺少标识牌。结合具体语料得知,“audio”反映了部分外国游客对语音导览设备定位的准确性和内容的丰富度不够满意。

整体上看,外国游客的负面感知因素少于中国游客,这同样可以根据文化距离理论进行解释。Weiermair认为,旅游目的地的文化距离越大,游客对该旅游目的地各项服务的要求就越低而且越包容,反之亦然,上述观点与研究结论相符。中国游客对讲解服务质量、文物展览方式、整体游览氛围的要求都明显高于外国游客。现有部分研究认为语言障碍是导致外国游客产生负面情绪的重要因素之一,主要体现在看不懂景区标志、无法与导游和中国人交流等方面。但本研究发现语言障碍并不是主要的消极感知因素,相反,在积极感知因素中,外国游客多次提到景区配有英文游览手册、英文标识牌、英语导游以及英语语音导览等,由此可知大部分外国游客对遗产地的语言服务较为满意。可推断出现上述结果的原因有:第一,根据外国游客的实际需求,大部分遗产地都对服务人员进行了英语培训;第二,遗产地的游览路线、景点介绍、服务设施都有明确的英文标识;第三,中国游客的英语能力不断提升,可为外国游客提供帮助;第四、部分外国游客已经学会使用少量中文进行简单交流;第五,手机翻译软件的使用为交流提供了便利。

四结论与启示

(一)结论

在情感分类上,评论内容与评分值相结合的方法可以有效提升文本情感分类的准确性;分类模型的选择取决于样本量的大小,目前机器学习和深度学习已被越来越多地应用于人文社科领域,但人文社科中的许多实际问题,都较难获取大量标注数据,此时应优先选择机器学习模型。

在感知内容上,中国游客对文化氛围的感知明显强于外国游客,对遗产地的特色景点认知度高,对旅游活动参与度低。外国游客则更关注文物古迹本身的属性,对遗址的大小、规模,建筑物的风格、结构等具有较强感知。本研究认为,集体记忆差异是导致中外游客感知内容差异的重要因素,游客的集体记忆感知对旅游体验具有显著影响,集体记忆差异导致中外游客在旅游过程中关注对象不同,进而引发感知内容差异。

在情感特征上,通过对正面情感特征的比较发现,文物古迹本身以及与之相关联的历史文化是引发中国游客产生正面感知的核心要素,中国游客基于背景知识既能清楚地区分不同遗产地的核心吸引物,又能在一定程度上感知到不同遗产地在历史背景、文化内涵或艺术价值等方面可能存在的一些更深层次的关联。同时研究发现,对遗产地的文化认同和地方依恋是促使中国游客产生正面情感的重要因素。相比之下,外国游客的感知更加直觀、表层,对于核心吸引物较为类似的遗产地,外国游客的感知往往是相似且单一的。但即便如此,遗产地的文物古迹仍然是使外国游客产生正面评价的核心要素,本研究基于文化距离理论,从旅游需求和文化差异的角度进行了解释。通过对负面情感特征的比较发现,中外游客均对讲解服务十分敏感,可见游客的感知情绪与导游的讲解质量成高度正相关关系。中国游客对整体游览氛围和文物展览方式有较高要求,外国游客则对拥挤程度和旅游设施服务更为在意。整体上,外国游客的负面感知因素少于中国游客。通常认为语言障碍是跨国旅游需考虑的首要问题,但本研究发现只有很少一部分外国游客的负面感知涉及到语言障碍问题,大部分外国游客对遗产地的语言服务较为满意。

(二)启示

基于上述发现,并结合文化旅游发展趋势,对世界遗产地的营销和管理提出以下建议:

1.充分挖掘和宣传遗产地特色文化,增强文化吸引力。第一,对遗产地文化进行差异化宣传。研究表明遗产地特色文化是中外游客都最为关注的旅游吸引物,但构成吸引的原因存在差异。对于中国游客,在宣传时应通过文字、图片、视频等媒介尽可能完整、真实地展现出最能表征遗产地集体记忆的文化载体,拉近游客与遗产地的距离,提升其出游意愿。对于外国游客,由文化距离产生的文化差异本就具有很强的吸引力,因此可将独具特色的异域文化作为旅游吸引物加以宣传和强调。以非物质文化为例,外国游客对民俗活动等传统文化具有较大兴趣,如果能在宣传遗产地物质文化、文化景观的同时,也对当地民俗文化活动、传统手工技艺等非物质文化进行挖掘和宣传,将进一步增强外国游客对异域文化的好奇和向往;第二,对遗产地文化进行差异化展示。根据中外游客正面评论中的核心要素可知,充分挖掘并打造具有独特性、故事性、多样性的遗产地特色文化,对不同文化背景的游客进行差异化展示可有效提升游客满意度。例如可开发形式多样的游览路线和解说系统,通过文化资源的差异化供给,以满足不同群体游客的多样化需求。第三,注重营造遗产地文化氛围。文化认同和地方依恋是游客产生正面情感的重要因素,将遗产地文化的精神内涵充分融入到旅游项目中,通过风格统一的地方建筑、独具特色的文化景观、丰富多彩的民俗活动等元素加强遗产地文化氛围的营造,有助于激发游客的文化认同和地方依恋,增强游客与遗产地的情感联系。

2.重视遗产地内部建设,依托特色文化资源和新兴技术提升中外游客感知体验。第一,遗产地应立足信息化和智慧化建设,提升游客的个性化服务水平。例如针对中国游客在负面评论中反映的无法近距离观看文物的问题,可通过运用VR、AR等人机交互技术对文物古迹和历史故事进行虚拟展示,为游客提供真实、立体、全方位的互动式体验;第二,创新文化旅游体验模式。针对外国游客文化感知单一的问题,遗产地可通过创新旅游项目,举办参与性和趣味性强的文化活动,丰富游客的文化体验;第三,提高讲解人员国际化服务水平。导游讲解服务的质量对中外游客的感知体验都具有显著影响,相比于中国游客,外国游客对讲解服务的需求更加强烈,但因文化背景差异,对中国的传统文化和历史知识了解较少,如果只是将中文解说的内容进行简单翻译,则很难使外国游客感受到隐藏在遗产地实物背后的文化内涵,因此需设计有针对性的解说内容和解说方式,对讲解人员进行专业培训,提高讲解人员的跨文化沟通能力和国际化服务水平。

Cultural Perception Differences Between Chinese and Foreign Tourists

about World Heritage Sites Based on Text

ZHENG Song-yin, SUN Chuan-ming, TAN Guo-xin

Abstract: Analyzing the perception differences and influencing factors of cross-cultural groups in heritage tourism can help heritage sites to formulate differentiated service and improve tourist satisfaction. Taking 10 domestic world heritage sites as the research object, this paper uses machine learning and content analysis method to analyze sentimental types, word frequency and semantic network in Chinese and English tourism reviews, and reveal the cultural perception differences of Chinese and foreign tourists from two levels of perceived content and emotional characteristics. This research found that: (1)The classification method combining the comment content and rating value can effectively improve the accuracy of text sentiment classification; (2)There are big differences between Chinese and foreign tourists in perceived content and emotional characteristics; (3)Both Chinese and foreign tourists are highly sensitive to interpretation services, and it is found that language barriers do not significantly affect the cultural perception of foreign tourists.

Keywords: tourism big data; Chinese and foreign tourists; cultural perception; group differences; world heritage site

責任编辑:吴应望