我的“花痴”生活

2022-04-12刘珈辰

在某些场合—比如去学校给同学们做讲座,我会提到自己曾经是一个“书痴”,就是爱书成癖的人,旨在鼓励大家多读书。但我绝少提到自己的另一癖好—“花痴”,这个词有个不好的延伸义,大家知道的。其实它的本义,对照“书痴”,应该是“爱花成癖的人”。

从记事以来,我就极爱花。小时候生长的大环境,人们还在为饮食操心,花这一类中看不中吃的东西,一般没人在意。换句话说,除了山上的野花—奇怪的是,那时野花也少—基本上没人种花,就是想种,也买不到。所以可想而知,我要经营起自己那一片“小花园”—有含羞草、指甲花(凤仙)、胭脂粉(紫茉莉)、苕菊(大丽花)、棋盘花(蜀葵)、蝴蝶兰—那是凭着多大热情,费了多大工夫!

好在我的父亲是一个例外,他曾经帮我弄到一个仙人球(我们管它叫“天鹅蛋”),并且帮我扔到青瓦屋顶上—据说那才是养“天鹅蛋”的正确方法。后来,它果然在遥远的屋顶上开出金色的花朵。爸爸有一次从单位回家,给我带回一朵罕见的红色大花。当他从公文包里掏出来时,它已经半蔫了。我拿着那朵花,玩了整整一个下午。现在回想,那应该是一朵扶桑。

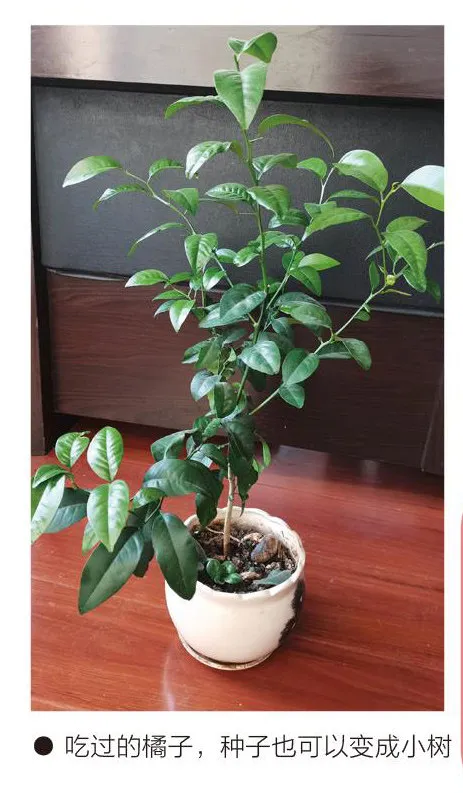

大人们种植的花树,印象中只有刺槐(我们叫它洋槐树,它来自美国)和橘子树。当然,那都并不是当作花来种植的。那是个贫瘠的年代,橘子树从来不结果。不挑肥瘦的刺槐倒是年年春天满树雪一样的白花。我们常常把刺槐花一串串地拎在手里,将花蕊挨个咂一遍。它的花蕊和油菜花蕊一样,甜甜的,而它的凉凉的清香更胜过油菜花的浓腻。有谁读过我的“狸猫村”系列吗?那里面常常出现的刺槐树—包括猫猫湾桥头院坝里的刺槐,包括狸猫村山岗上,那棵巨大的、几乎可以香遍整个老鸹山的刺槐,它们都是我童年里的花树。

这些,都是我上小学时或上小学之前的事。后来我离家上大学,进而工作,重新在身边经营新的“小花园”,把童年的花园遗留在人去屋空的老宅了。那些失去管理的花,大多不知踪迹,蝴蝶兰却蔓延到整个院子,并且向屋后的小山爬去。也许某一次,当我回老家时,会看到一座栖满蓝色“蝴蝶”的山。