第三系含水砂岩隧道地表深井降水研究

2022-04-10姚建青

姚建青

(中国铁路兰州局集团有限公司 银川工程建设指挥部,宁夏 银川 750002)

0 引言

第三系含水砂岩在我国西北地区分布较广,该地层岩性较单一,多为粉细粒结构,呈泥质弱胶结,具有高水位、低渗透性的特点,且水稳特性较为敏感,其单轴抗压强度、抗剪强度随含水增大而大幅度下降,开挖扰动后自稳能力极差,在地下水影响下,极易由原始固结状态向流塑状态转变[1-2]。若处理不当极易发生涌砂等工程问题,造成掌子面前方及拱背围岩发生滑塌,形成空腔,施工安全风险较大,支护容易因此发生侵限及破坏,给保障现场施工人员安全和工期顺利完成带来了极大挑战[2-6]。

近几年,我国铁路隧道修建时曾多次遇到此类地层,如程儿山隧道[7]、桃树坪隧道[8]、胡麻岭隧道[9]等,大量专家学者对此类围岩进行了研究。在施工工法方面,祁卫华[5]针对第三系砂岩的工程性质,对该类隧道的各种施工工法进行了对比分析,提出“重降水、辅注浆、强支护、快封闭”的设计施工理念。在围岩特性方面,高勤运等[10-12]从现场监测数据出发,对砂岩隧道的变形特征进行了分析,揭示了砂岩遇水失稳的机理,得到含水率与围岩稳定性的关系,指出降水是保障此类隧道工程施工安全的关键。

因此,针对该类围岩特殊工程特性,需要制定相关降水措施以提高围岩稳定性,降低此类围岩隧道发生工程事故的概率。在降水措施方面,毕焕军[9]依托胡麻岭隧道施工,针对第三系富水砂岩提出了洞内深井与轻型井点相结合的施工降水方案,张建奇[7]则提出轻型真空井点降水与管井降水相结合的降水措施,在第三系含水砂岩隧道均取得了良好的应用效果。在降水井设计方面,徐志平[13]通过大量现场降水试验,剖析了第三系含水砂岩的水文地质特性,对地表降水井设计参数进行了确定。

基于相关工程建设经验可知,针对埋深200 m以内第三系富水砂岩隧道施工,常规的洞内降水措施不仅需要施工前进行降水,并且受限于地层特性,降水效果并不理想,工程进度依然缓慢,因此有必要考虑洞外地表降水措施,以保证第三系含水砂岩隧道的施工安全性和施工进度。

鉴于以上研究,依托香山隧道第三系含水砂岩段,制定地表超前深井群的降水方案,并通过现场监测,对降水前后的地下水位高程及掌子面含水率变化规律进行分析,对地表深井降水方案的应用效果进行评价,为此后相关隧道工程的安全施工提供借鉴。

1 工程概况

香山隧道位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇水车村至乱井子附近,穿越香山山脉,隧道起讫里程为DK39+990—DK57+753.3,全长17 763.3 m,是新建中兰铁路的重要组成部分。

1.1 地质及水文特征

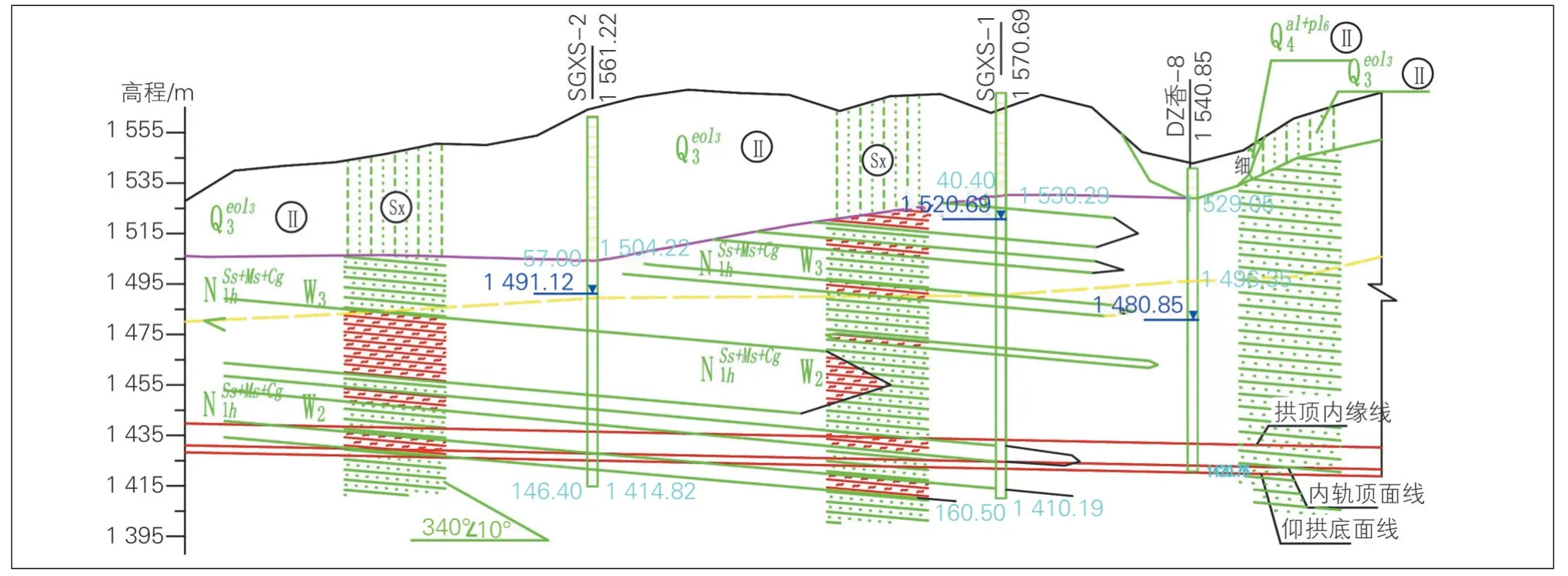

依托香山隧道1#斜井大里程上第三系砂岩段进行试验研究,隧道地质纵断面见图1。根据设计地质调查和勘探,1#斜井DK43+925—DK44+515 段围岩岩性为上第三系中新统砂岩夹泥岩、砾岩,弱风化,成岩作用差,粉细粒结构,局部为中细粒结构,泥质胶结,矿物成分以长石和石英为主,围岩级别为Ⅴ级。该段内大部分地下水位至仰拱底部距离较大,平均厚度约70~80 m,隧道洞身附近天然含水率约10.5%~14.5%,大部分岩层含水率大于塑限含水率。

图1 第三系砂岩段工程地质纵断面示意图

1.2 工程难点

由于第三系砂岩具有结构脆弱、强度低、复杂的水稳特性,以及遇水时工程性质迅速恶化的特性,在前期施工时,掌子面及拱部背后常伴有涌水、涌砂等现象,造成掌子面滑塌,进而导致支护侵限等工程问题(见图2)。不仅施工安全风险较大,还由于需要对上述地段采取反压回填、注浆加固、支护拆换等处理措施,耗费时间较长,致使施工进度缓慢。

图2 香山隧道含水砂岩段工程问题

无地下水时,围岩整体稳定性较好,当地下水发育时,受水浸润或浸泡后,围岩软化,施工扰动后多呈粉细砂状,呈蠕变流态。基于现有研究,香山隧道含水砂岩段制定“重降水、密导管、强支护、辅注浆、快挖快支快封闭”的施工原则,降水主要采用轻型井点降水和洞内真空负压降水,但洞内降水效果不明显,砂岩地层含水率随着降水时间的增加变化较小,仍时常出现涌砂等情况,施工进度仍然缓慢。因此,结合现场实际施工情况,对隧道降水方案进行调整,针对性地提出地表深井降水的辅助施工措施。相比洞内降水方案,在地表施作对洞内施工干扰较小,可以超前隧道掌子面一段距离施作并提前排水,降水效果容易控制。

2 地表深井降水原理及计算

第三系含水砂岩含水较为均匀,可将该类地层概化为大厚度均质潜水含水层。从井中抽水时,井中和四周附近地下水位降低,在含水层中形成以井中垂直轴线对称的浸润漏斗面,对于单排井抽水,在土体水平各向同性条件下,降水漏斗则为以抽水井中心线为对称的平面曲线(见图3(a))。但实际隧道施工时,为达到更好的降水井效果,常采用双排井同时进行降水,此时降落漏斗相交处会形成干扰水位(见图3(b))。

图3 降水井降水示意图

在计算降水井设计参数前,需对场地含水层水力特征进行概化,概化内容主要包括3方面:一是渗流是否符合达西流;二是水流呈平面运动还是三维运动;三是水流呈稳定流还是非稳定流。根据现场实际施工揭示第三系含水砂岩的地下水位变化情况,计算含水层厚度取60~120 m,根据现场资料确定降水井降深为50~90 m,根据现场试验,渗透系数取0.02~0.05 m/d。

参考JGJ 120—2012《建筑基坑支护技术规程》[14]和JGJ 111—2016《建筑与市政工程地下水控制技术规范》[15]地下水控制中降水井设计方法,基坑地下水位降深应满足:

式中:Si为基坑内任一点的地下水位降深,m;Sd为基坑地下水位的设计降深,m。

降水井深度未至含水层的隔水顶板,理论上应为潜水非完整井,但降水井的有效区影响深度H0按最小取值,为1.3Hs(Hs为水位降深和过滤器长度之和),已大于含水层的104 m,即有效区影响深度深入至含水层下部隔水底板以下,故基坑降水总涌水量可按潜水完整井计算:

式中:Q为基坑降水总涌水量,m3/d;H为含水层厚度,m;k为渗透系数;Sd为基坑地下水位的设计降深,m;R为降水影响半径,;r0为基坑等效半径,(F为井点系统的围合面积,m2)。

降水井数量n按下式确定:

式中:q为单井设计流量,m3/d;rs为过滤器半径,m;l为过滤器进水部分长度,m。

将相邻降水井间的隧道概化为基坑降水进行计算,初拟降水井距正洞两侧结构外缘净距5 m,按照隧道进度暂按16 m/月考虑,基坑宽为24 m,长度为16 m。计算含水层厚度H取90 m,降水井降深Sd为70 m,渗透系数k取0.035 m/d,则降水影响半径R计算为248.5 m,基坑面积A为360 m2,等效半径r0为10.7 m,计算出基坑总涌水量Q为265.9 m3/d。过滤器半径取0.15 m,过滤器进水部分长度取10 m,则单井流量q为187 m3/d,拟定开挖长度16 m 内需要2 孔降水井。

按照规范要求,根据式(5)对井点布置方案进行验算,满足Si≥Sd。

3 试验段地表深井降水方案

3.1 降水井位置布置

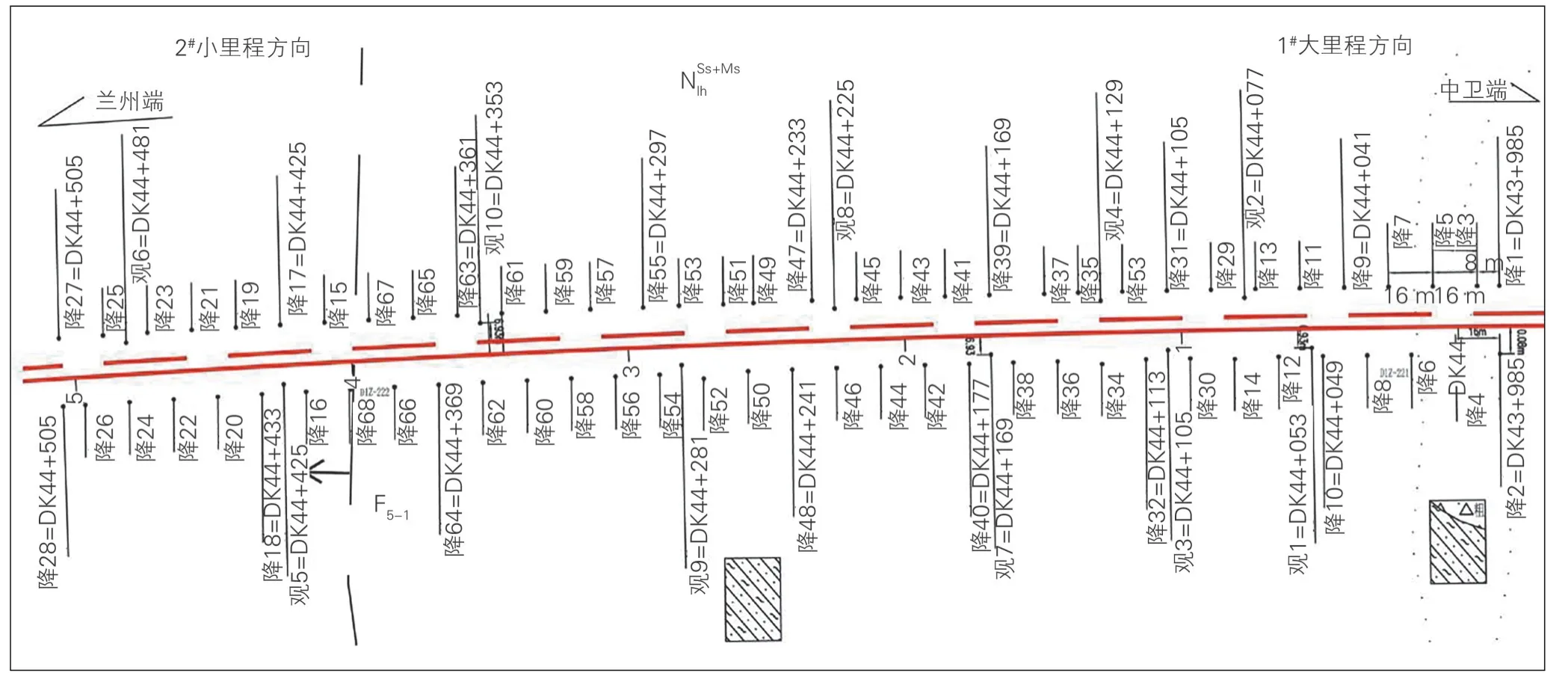

根据上述降水原理及计算方法,降水井距正洞两侧结构外缘净距5 m,隧道单侧间距16 m,两侧梅花形布置,具体位置可结合现场地形进行微调。针对香山隧道第三系含水砂岩段隧道施工,通过查阅相关文献[2,9,13-14],综合考虑隧道宽度、降水井深度、成井工艺、降水时间等综合因素,拟在第三系含水砂层试验段共设68 口地表降水井,降水采用自然降水方式。根据施工进度,选择在1#斜井大里程方向DK43+985—DK44+113 段和2#斜井小里程方向DK44+409—DK44+505 段分别先行设置18 口和14 口降水井,共计32 口(见图4)。此外,在相关试验段附近设置共7 口观测井,以长期对地下水位进行观测,观测井距正洞两侧结构外缘1 m,两侧交错布置。

图4 降水井和观测井平面布置图

3.2 降水井成孔方式及参数

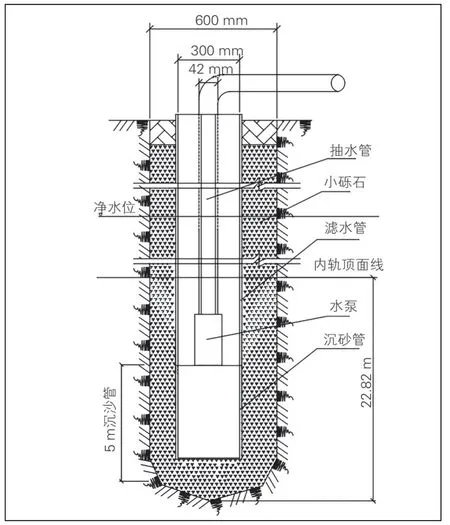

根据文献[2],100 m 以上的地表降水井可采用反循环钻成孔,该依托工程的降水井成孔直径为600 mm,井管直径为300 mm,井深到仰拱下20 m,其中1#斜井大里程方向设计井深为140.7~170.5 m,平均井深为157.3 m;2#斜井小里程方向设计井深为111.6~133.4 m,平均井深为125.5 m,因此均采用泵吸反循环成井工艺。

泵吸反循环是直接利用砂石泵的抽吸作用使钻杆内泥浆上升而形成反循环。相较于正循环成井,反循环上升速度较快,排渣能力强,孔壁不易坍塌。根据前述设计计算,降水井详细构造示意见图5。此外,为保证降水效果,采用群孔降水的方式进行降水,每组不少于6~8 眼,且降水实行超前降水,超前量不低于2周,并根据降水效果适时进行调整。

图5 降水井构造示意图

4 试验段地表深井降水效果分析

分析评价地表深井降水效果,一是可以通过观测地下水位数据进行分析,二是可以根据隧道洞内施工时的围岩开挖情况进行揭示。

4.1 地下水位高程变化

在降水井成孔、洗井成功后,对各降水井静止水位进行观测,通过3~4个月的深井降水后,对各降水井及观测井的动水位高程进行观测统计,得到试验段降水前后地下水位高程对比(见图6)。分析图6可知:

图6 降水试验段降水前后地下水位对比

(1)降水前,两试验段内各降水井静止水位高程不一,基岩孔隙裂隙水含水层厚度不均匀,其中1#斜井大里程方向地下水位至仰拱底部距离较大,平均距离70~80 m,2#斜井小里程方向地下水位至仰拱底部平均距离为20~30 m。

(2)地表深井降水后,试验段内地下水位降低明显,平均降低30~40 m,尤其是已施工段的降水井(降2#井、降3#井和降4#井),且由于该处降水井施作及工作时间较早,现平均总抽水量已超过800 m3,动水位已降至仰拱底以下2.5~12.0 m,地表深井降水基本达到降低地下水位的效果,掌子面的稳定性明显提高;其余降水井目前虽未降水至仰拱高程以下,但随着工作时间的推进以及抽水量的进一步增大,动水位高程能够进一步降低,进而可保障香山隧道第三系砂岩段施工的安全性。

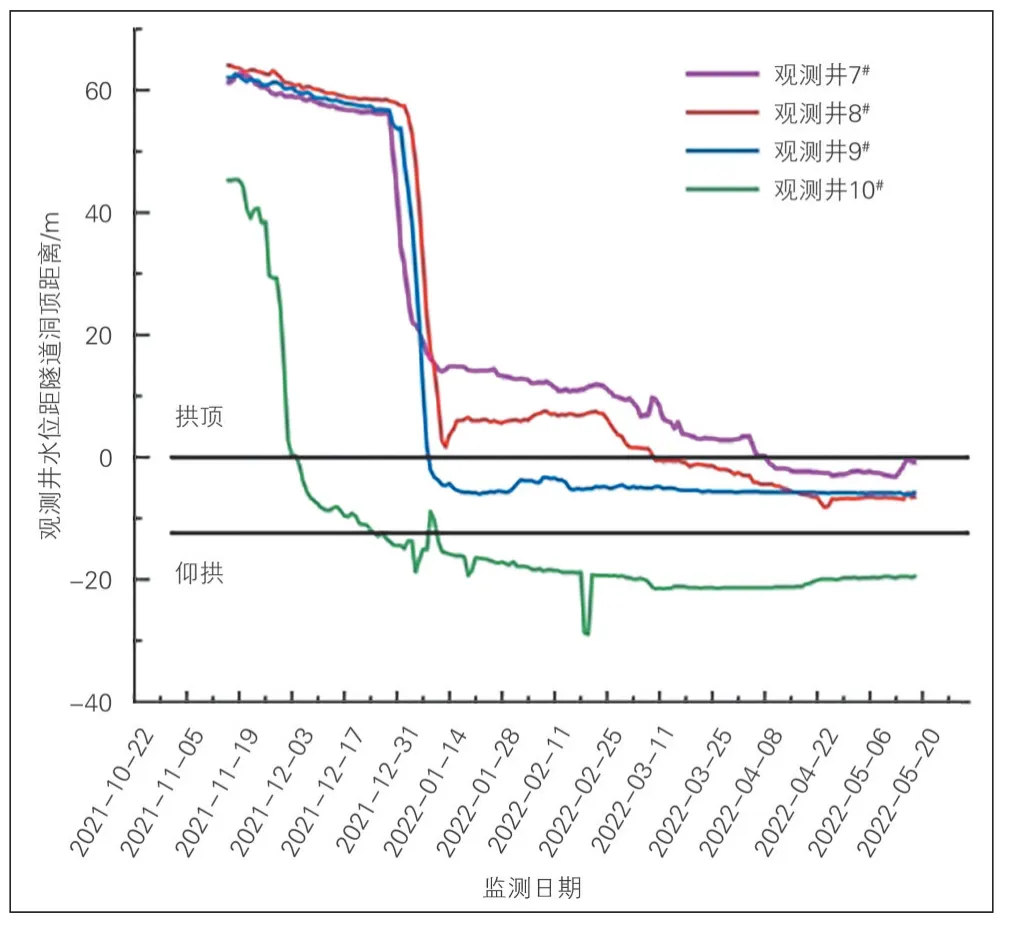

为更为直观地对地表深井降水效果进行分析,绘制观测井7#、观测井8#、观测井9#及观测井10#的水位变化曲线见图7。分析图7 可知,4 口观测井均从2021 年11 月16 日开始观测,观测井地下水位高程在附近降水井开始抽水后迅速下降,平均下降水位40~50 m,之后水位呈缓慢下降趋势,但整体水位均低于拱顶,观测井10#水位更是低于仰拱高程,地表深井降水效果显著,保障了第三系含水砂岩隧道的安全施工。

图7 降水试验段观测井水位变化

4.2 洞内围岩性状变化

(1)未进行地表深井降水前,香山隧道第三系含水砂岩段1#斜井大里程方向施工时掌子面开挖情况见图8(a),现场检测该掌子面围岩含水率为16%~17%,开挖过程中在掌子面拱部和边墙出现砂岩软化、流塑状外涌,围岩稳定性差,采用洞内真空降水效果不佳,且对施工干扰较大,影响施工进度和施工安全。

(2) 进入地表深井降水段后,掌子面情况见图8(b),洞内施工较为顺利,尤其进入地表降水群井效应区域后,洞内开挖未见明显线状和股状渗水,掌子面含水率明显降低,含水率多在11%~14%,且未出现集中的涌水涌砂现象,基岩裂隙水明显减少,开挖后围岩有一定的自稳性,基本能够满足隧道正常施工要求。

图8 地表深井降水前后掌子面围岩对比

综上分析,通过地表深井降水后,地下水位降低明显,已施工段降水漏斗基本形成,动水位高程基本降至仰拱以下,但其余降水井降水深度仍未完全达到预期效果,应结合降水井抽水量大小与时间的关系,动态调整各降水井抽水、关泵时间间隔和频率,建议通过加大泵流量及持续降水来增大降水井的抽水量,保证各降水井动态水位低于隧道开挖面以下,进而保障第三系含水砂岩隧道的施工安全。

5 结论

依托香山隧道工程,通过对现场施工进行动态调整,提出针对第三系含水砂岩的地表深井降水方案,并从地下水位高程、掌子面围岩变化情况2方面对降水方案应用效果进行分析,主要结论如下:

(1)针对第三系含水砂岩隧道,降水是保障施工安全的关键,而洞内真空负压降水效果并不明显,围岩含水率变化较小,可采用隧道地表深井降水的辅助施工措施对该类围岩隧道施工进行处理。

(2)根据地表深井降水原理进行计算,综合考虑隧道宽度、降水井深度、成井工艺、降水时间等综合因素,确定降水井距正洞两侧结构外缘净距5 m,隧道单侧间距16 m,在第三系含水砂层试验段共设68 口地表降水井,满足计算降水需求。

(3)采用地表深井降水后,试验段内地下水位大幅降低,平均降低30~40 m,尤其是已施工段的降水井(降2#井、降3#井和降4#井),动水位已降至仰拱底以下2.5~12.0 m,并且能够明显降低掌子面的含水率,有效提高开挖后围岩稳定性,满足隧道正常施工要求。

(4)通过现阶段地表深井降水后,取得了良好的降水效果,但部分降水井降水深度仍未完全达到预期效果,应结合降水井抽水量大小与时间的关系,动态调整各降水井抽水、关泵时间间隔和频率,以确保降水井动态水位低于隧道开挖面以下,保障第三系含水砂岩隧道的施工安全。