常用胺类抗氧剂的耐高温性能及油泥沉积倾向

2022-04-08张洋

张 洋

(中国石化润滑油有限公司上海研究院,上海 200080)

涡轮机油主要用于涡轮机及其联动机组的滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统的润滑。随着电力工业的发展,超临界汽轮机、燃气轮机、燃气-蒸汽联合循环机组获得应用,设备工况愈为苛刻,操作温度大幅提高,导致涡轮机油快速氧化,出现油泥、漆膜沉积,造成伺服阀门堵塞和轴瓦温度波动[1-6]。

油泥和漆膜是涡轮机油的氧化产物,一般认为其来自于基础油或抗氧剂的氧化降解[7-9]。基础油烃类物质的氧化遵循链式反应机理,反应产物为酮和羧酸等物种。抗氧化剂能够捕捉润滑油氧化过程中产生的自由基,终止基础油氧化的链反应,抑制基础油的氧化[10]。涡轮机油中常用的抗氧剂有2,6-二叔丁基对甲酚、高分子酚类化合物、烷基化二苯胺、N-苯基-α-萘胺和烷基化苯基-α-萘胺等。其中,2,6-二叔丁基对甲酚在高温下易挥发,不宜用于运行温度较高的涡轮机油;高分子酚类抗氧剂的挥发性较低,运行温度大幅提升,抗氧化效果优于2,6-二叔丁基对甲酚[11];而芳胺型抗氧剂,如烷基化二苯胺、N-苯基-α-萘胺和烷基化苯基-α-萘胺等,具有较好的高温抗氧化性[12]。研究表明:添加N-苯基-α-萘胺,可以显著延长涡轮机油的使用寿命,但添加N-苯基-α-萘胺的油品在使用中产生的油泥较多[13];而使用烷基化苯基-α-萘胺调配的涡轮机油既具有较长的氧化寿命,又具有较低的油泥生成量[14]。

目前,对涡轮机油用抗氧剂的研究主要集中于优化不同抗氧剂的组合使用方案,以提升油品的氧化安定性;但对抗氧剂影响油泥形成方面的研究很少。本研究通过对涡轮机油的油泥进行表征,分析油泥产生原因以及胺型抗氧剂对油泥形成的贡献,希望为高性能涡轮机油的研发提供参考。

1 实 验

1.1 原 料

基础油HVI Ⅰb150和HVI Ⅱ6,中国石化上海高桥石油化工有限公司产品,其主要性质如表1所示;烷基化二苯胺,巴斯夫有限公司产品;N-苯基-α-萘胺,朗盛化学有限公司产品;正庚烷,分析纯,国药集团化学试剂公司产品;铜丝钢丝圈,满足标准ASTM D7873对材质的要求,由国药集团化学试剂公司订制;铜丝圈,满足标准SH/T 0193对材质的要求,由国药集团化学试剂公司订制;聚四氟乙烯滤膜(孔径1 μm),美国密理博公司产品。

表1 基础油的基本性质

1.2 涡轮机油样品的配制

按照表2所示涡轮机油各组分质量组成配比,选用基础油和抗氧剂调合涡轮机油样品1,2,3,4,其中抗氧剂的质量分数均为0.2%。

表2 涡轮机油样品组成 w,%

1.3 性能测试方法

1.3.1氧化安定性测试

依据标准试验方法SH/T 0193,利用大连智能仪器仪表有限公司生产的DZY-028AZ型全自动润滑油氧化安定性测定仪评定涡轮机油样品的氧化安定性。试验时,将试样、水和铜丝圈催化剂置于氧弹中,充入氧气,压力为620 kPa,放入150 ℃恒温油浴中进行试验;氧弹压降到规定值时所需的时间即为油样的旋转氧弹时间。

1.3.2Dry-TOST试验

Dry-TOST试验是一种加速氧化试验方法,用于考察涡轮机油在高温氧化条件下的寿命以及不同氧化阶段的油泥生成量,试验结果与工业实际运行结果间具有较好的相关性[13]。依据标准方法ASTM D7873,利用由美国科勒仪器公司生产的K12239型氧化油浴进行试验。试验时,将360 mL试样和铜丝钢丝圈催化剂装入氧化管中,通入流量为3 L/h的氧气,120 ℃下恒温氧化。在不同氧化阶段测定样品的旋转氧弹时间,并用聚四氟乙烯滤膜过滤样品,测定油泥生成量(每千克试验油中的油泥含量)。

定义Dry-TOST试验过程中某时刻,油样的旋转氧弹时间与新油的旋转氧弹时间之比为该时刻油品的旋转氧弹时间保留率,当试验油品的旋转氧弹时间保留率为25%时,Dry-TOST试验时长即为该油品的模拟氧化寿命,此时的油泥生成量则为油品寿命终点时的油泥生成量。此外,依据Dry-TOST试验条件对API Ⅰ、Ⅱ类混合基础油进行氧化试验,时间为24 h,测定混合基础油油泥。

1.3.3油泥成分分析

使用美国尼高力公司生产的Nicolet 6700型傅里叶变换红外光谱仪,分别对油泥和抗氧剂进行表征,获取其主要官能团结构,分析油泥的化学成分。使用美国EDAX公司生产的Falion 60S型的X射线能谱仪(EDS),以点分析的方式测定油泥的元素组成。

采用裂解气相色谱-质谱联用法(PY-GC-MS)分析油泥裂解产物的组成,通过裂解产物推测油泥的原始成分。分析时,先用美国CDS Analytical公司制造的CDS2000型裂解器在600 ℃、N2气氛下将油泥裂解为小分子物质,然后用美国安捷伦公司生产的Agilent 6890-5973型气相色谱-质谱联用仪测定小分子裂解产物的组成。气相色谱选用DB-5MS毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm),柱箱起始温度为40 ℃,保持2 min后以10 ℃/min的速率升温至280 ℃,并保持20 min。

2 结果与讨论

2.1 旋转氧弹时间

氧化安定性试验测得油品1、油品2、油品3、油品4新油的旋转氧弹时间分别为1 127,1 952,148,141 min。由此可见,与烷基化二苯胺相比,添加N-苯基-α-萘胺调合的涡轮机油(油品1和油品2)的旋转氧弹时间显著增长,说明N-苯基-α-萘胺提升油品氧化安定性的性能明显优于烷基化二苯胺。使用N-苯基-α-萘胺时,基础油为API Ⅱ类油时(油品2)的旋转氧弹时间较基础油为API Ⅰ、Ⅱ类混合基础油时(油品1)明显更长,这是因为API Ⅱ类基础油采用加氢工艺制得,饱和烃含量高,对抗氧剂的感受性更好。当使用烷基化二苯胺时,油品的旋转氧弹时间均较短,说明烷基化二苯胺对基础油氧化安定性的提升幅度较小。在这种情况下,基础油自身的氧化安定性决定了油品的旋转氧弹时间;由于API Ⅰ类基础油中含有少量含硫化合物,具有提升油品氧化安定性的作用[7],使得混合基础油的氧化安定性比API Ⅱ类基础油更好。

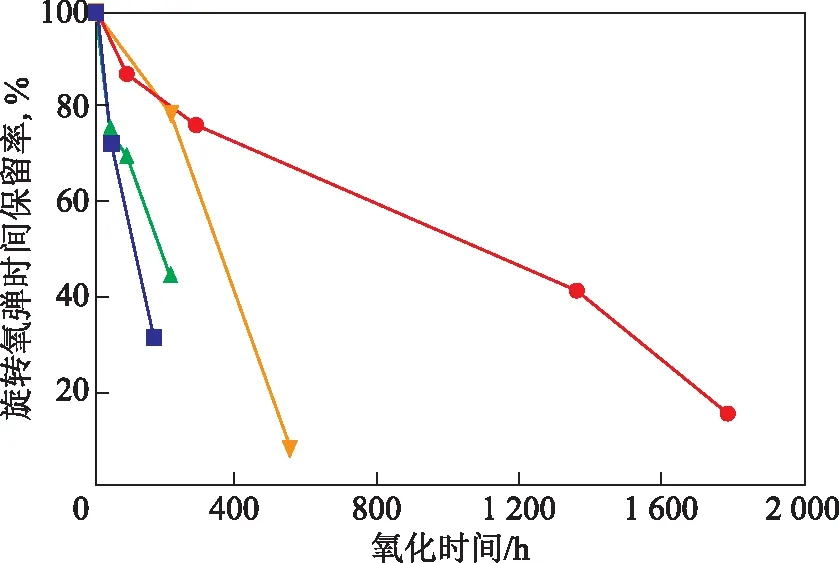

2.2 油品的氧化寿命

Dry-TOST试验中不同油品的旋转氧弹时间保留率随着氧化时间的变化如图1所示。由图1可知:油品1的旋转氧弹时间保留率的下降速率大于油品2,油品3的旋转氧弹时间保留率的下降速率大于油品4,说明由APIⅠ、Ⅱ类混合基础油调合油品的氧化寿命比由API Ⅱ类基础油调合的油品短;对比油品1与油品3,油品2与油品4的Dry-TOST试验结果,可推测:为了提高涡轮机油的氧化寿命,当用APIⅡ类基础油调配涡轮机油时,宜使用N-苯基-α-萘胺抗氧剂;当用APIⅠ类基础油调配涡轮机油时,宜使用烷基化二苯胺抗氧剂。

图1 油品旋转氧弹时间保留率随氧化时间的变化■—油品1; ●—油品2; ▲—油品3; 油品4

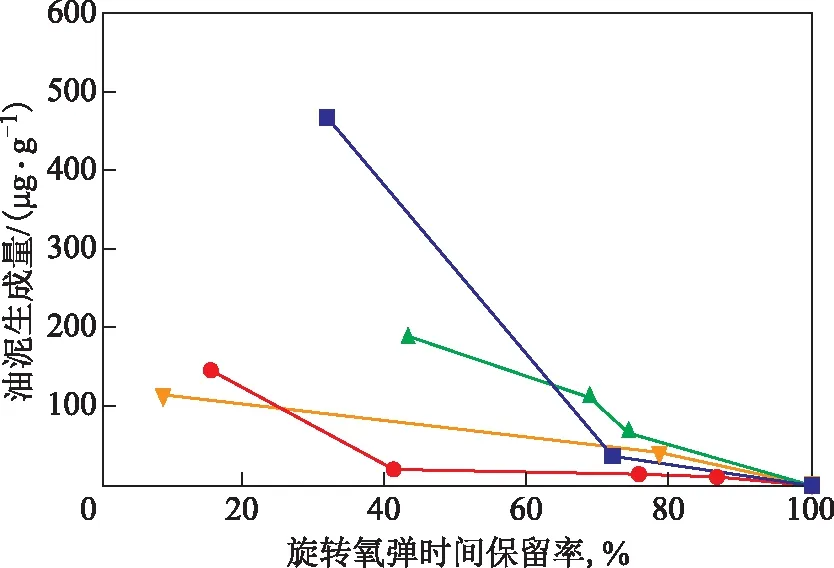

2.3 油品的油泥生成量

图2 油品油泥生成量随其旋转氧弹时间保留率的变化■—油品1; ●—油品2; ▲—油品3; 油品4

试验油品的油泥生成量随旋转氧弹时间保留率的变化如图2所示。由图2可以看出,随着油品旋转氧弹时间保留率的下降,4种油品的油泥生成量均不断增加。对于油品1和油品3,其基础油为API Ⅰ、Ⅱ类基础油的混合物。当旋转氧弹时间保留率下降至75%时,其油泥生成量明显增多,特别是油品1的油泥生成量大幅增加。这是因为两个样品使用的API Ⅰ类基础油中芳烃及杂原子化合物含量较高,其氧化安定性较链烃化合物差;随着基础油氧化程度的加大,其氧化产物更易缩合形成油泥沉积物[15-16]。对于油品2和油品4,其基础油为API Ⅱ类油。随着旋转氧弹时间保留率降低,其油泥生成量增加较为平缓;但当旋转氧弹时间保留率低于40%时,油品2的油泥生成量增幅明显变大。该试验结果表明,用API Ⅰ类基础油调制的油品在应用中可能产生较多油泥;而用API Ⅱ类基础油时,则更需关注油品氧化衰减后期的油泥生成情况。

由图2还可以看出:当油品旋转氧弹时间保留率较高时,油品1和油品2的油泥生成量小于油品3和油品4;随着旋转氧弹时间保留率降低,油品1和油品2的油泥生成量会发生突增,氧化试验后期会大于油品3和油品4的油泥生成量。这是因为N-苯基-α-萘胺抗氧剂比烷基化二苯胺的抗氧化效果更好,能够更有效抑制基础油的氧化以及沉积物的形成,因此在氧化初期油品1和油品2的油泥生成量较低;但是,N-苯基-α-萘胺抑制氧化反应的产物在基础油中的溶解度较小,随着基础油氧化程度的加大,抗氧剂氧化产物不断积累后析出、沉积形成油泥。因此,氧化程度加大后油品1和油品2的油泥生成量出现突增[13,17]。对于油品3和油品4,烷基化二苯胺的反应产物在基础油中溶解性较好,不易析出沉积,因而其油泥生成量增长较缓慢。

2.4 油泥来源分析

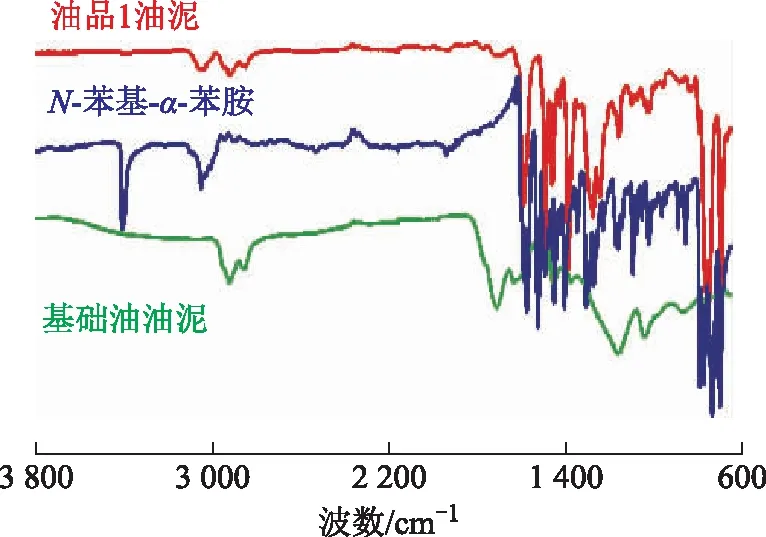

2.4.1添加N-苯基-α-萘胺油品的油泥

油品1的油泥在波数3 050,1 400~1 600,650~900 cm-1等处存在红外吸收峰,表明其可能含有N-苯基-α-萘胺类物质;在波数2 922,2 855,1 632 cm-1处有红外吸收峰,说明其可能含有基础油的氧化产物。此外,油品1油泥的红外光谱与N-苯基-α-萘胺的红外光谱具有更高的相似性。这说明油品1的油泥中含有较多N-苯基-α-萘胺反应产物,以及少量基础油的氧化产物。

图3 油品1油泥、混合基础油油泥和N-苯基-α-萘胺的红外光谱

油品1油泥的EDS谱如图4所示。由图4可知,油品1油泥中含有C,O,N元素,其质量分数分别为78.27%,7.05%,14.68%。其中,C和O元素来自于酮类和羧酸类物质,N元素的存在说明油泥中含有N-苯基-α-萘胺类衍生物或其反应产物。

图4 油品1油泥的EDS能谱

油品1油泥的PY-GC-MS总离子流谱如图5所示。由图5可知,油品1油泥的离子流色谱中有两个较强的离子峰,其保留时间分别为13.70 min和17.96 min,前者为N-苯基-α-萘胺,后者为2-(2-萘基)-3,5-二苯基吡咯;此外,谱图中还有苯胺、萘和N,N′-二-2-萘基对苯二胺等物质的离子峰。这说明N-苯基-α-萘胺在高温下可能发生了分解,而且其分子间或分解中间体间可能发生了二聚或三聚等聚合反应[13]。因此,油品1油泥的裂解产物中含有相对分子质量较大的含氮化合物。

图5 油品1油泥的PY-GC-MS总离子流谱

2.4.2添加烷基化二苯胺油品的油泥

油品3油泥、混合基础油油泥和烷基化二苯胺的红外光谱如图6所示。由图6可见,油品3油泥与混合基础油油泥的红外光谱具有较强的相似性,说明该油品油泥的主要成分是基础油氧化生成的酮类和羧酸类物质。此外,在波数1 508 cm-1处,油品3油泥和烷基化二苯胺均出现吸收峰,归属于烷基化二苯胺苯环结构的骨架振动,而基础油油泥无该吸收峰。因此,油品3油泥主要来源于基础油的氧化降解,同时可能含有少量烷基化二苯胺的降解产物。

图6 油品3油泥、基础油油泥和烷基化二苯胺的红外光谱

油品3油泥的EDS谱如图7所示。由图7可见,油品3油泥中含有C,O,N,S元素,其质量分数分别为78.53%,13.22%,5.25%,3.00%。其中,C和O元素的存在说明油泥中含有酮类和羧酸类物质,N元素的存在说明油泥中含有烷基化二苯胺的衍生物或降解产物,S元素来源于API Ⅰ类基础油中杂环化合物的沉积[7-15]。

图7 油品3油泥的EDS谱

油品3油泥的PY-GC-MS总离子流谱如图8所示。图8中出现连续的大包峰,并且含有数个响应较强的尖峰。大包峰主要为酮和羧酸的谱峰,来自基础油的氧化产物,含量较高;少量尖峰主要归属于9-叔丁基吖啶、叔辛基二苯胺、4,4′-二叔丁基二苯胺和4,4′-二辛基二苯胺等,其来源为烷基化二苯胺衍生物或其降解产物。因此,油品3油泥的主要成分来自于基础油的氧化降解,而烷基化二苯胺衍生物沉积为油泥的倾向较小。

图8 油品3油泥的PY-GC-MS总离子流谱

综上所述,油品1和油品3在其氧化寿命内均产生明显的油泥沉积,油泥中均含有基础油和抗氧剂的氧化降解产物,但油品1油泥的主要来源为N-苯基-α-萘胺的反应产物,而油品3油泥的主要来源为基础油氧化产物。

3 结 论

对于润滑油常用的胺型抗氧剂,N-苯基-α-萘胺的高温抗氧化效果较好,可显著提升油品的高温氧化安定性和氧化寿命,但N-苯基-α-萘胺的氧化产物直接导致油泥的产生;烷基化二苯胺的高温抗氧化效果弱于N-苯基-α-萘胺,但其氧化产物不易沉积为油泥。

添加不同润滑油抗氧剂的涡轮机油,产生的油泥成分不同。这主要与抗氧剂对基础油的保护效果及抗氧剂氧化产物在基础油中的溶解性有关。由于抗氧剂N-苯基-α-萘胺对基础油的保护能力远优于烷基化二苯胺,而且其氧化产物在基础油中的溶解性较差,导致油品油泥主要由N-苯基-α-萘胺氧化衍生物构成,而基础油的氧化产物较少;使用烷基化二苯胺的油品油泥则相反,主要为基础油的氧化产物,原因在于烷基化二苯胺中的烷基结构提高了其氧化产物在基础油中的溶解性。

综上所述,使用抗氧剂N-苯基-α-萘胺比使用烷基化二苯胺更易产生油泥。因此,在开发有低油泥特征要求的涡轮机油时,需综合考虑抗氧剂类型对油品氧化安定性和油泥生成倾向的影响。