中国食品安全风险的空间扩散与驱动机制研究※

—— 基于监管力度视角

2022-04-07聂文静

聂文静

内容提要:食品生产与消费的跨区域交互特征日益凸显,演变出食品安全风险的复杂性与食品安全监管的新挑战,有效识别食品安全风险的空间扩散规律及驱动因素是强化精准施策、靶向治理的新型食品安全监管的重要手段。利用2017-2019年全国30个省份34类食品862.86万批次的监督抽检数据和基于时空固定效应的动态空间杜宾模型,从政府监管力度视角实证分析中国食品安全风险的空间扩散与驱动机制。研究发现:食品安全风险的区域差异明显,食品安全风险由南部地区向西北地区扩散;餐饮食品和加工食品相比食用农产品的风险更为突出;政府监管效果、监管力度、食品质量信息、食品行业发展状况、安全事件披露强度对食品安全风险的空间格局演化产生积极影响。最后提出推进大数据时代背景下食品安全信息化管理、优化食品安全风险识别与预警机制、稳步提升政府监管效能等政策启示。

一、 引 言

食品安全历来是产业发展、城市社会治理等领域关注的热点。无论是2018年发生的非洲猪瘟疫事件、2019年末爆发的新冠肺炎疫情事件,还是随后全国多地在2020年出现的进口冷链食品检出新冠肺炎病毒事件,均严重威胁着人民生命安全,对正常的生产生活带来巨大冲击(叶兴庆等,2020),这一方面凸显了中国食品区域间调运存在风险扩散的趋势,需要充分考虑当前食品安全风险在空间维度的扩散规律,另一方面也再次警示了食品安全监管的重要性和必要性。自2015年起,国家和省级市场监管部门开始大力推进食品安全监督抽检体系建设,利用随机抽检手段减少食品安全隐患,监督抽检总批次大约以每年50%的速率等比级增长(1)国家市场监督管理总局公布的数据显示,2016-2019年食品安全监督抽检批次总量分别是149.90、173.13、305.37和384.35万批次。,政府监管力度不断加大。2021年中央一号文件再次明确了“加强农产品质量和食品安全监管”、“进一步提高农产品质量和食品安全水平”的目标任务,对国家食品安全监管工作提出了更高要求和更严标准。因此,在强化政府监管力度的同时,如何准确识别食品安全风险的发生源头,厘清食品安全风险的空间扩散规律及驱动因素,以此防范区域性和系统性食品安全风险,进而提升食品安全监管效能,成为政府和学界广泛讨论的重要议题。

随着区域经济一体化进程的不断加深,食品科技、物流电商持续升级,食品行业呈现着多业态分散经营、多渠道大规模流通的新特征,食品安全事件一旦爆发,其风险扩散区域极易突破传统监管的行政管辖范围,食品安全风险表现为明显的跨区域特征(鄢贞等,2020)。而且,食品价格的空间集聚性增强(闰梅等,2019),食品消费方式也日趋多元,食品生产和消费在空间地理上表现出更加广泛的交互性。因此,为应对食品安全风险表现出的复杂性与食品安全监管面临的新挑战,亟需运用更客观的食品监管数据、结合地理空间信息和空间计量方法,从政府监管力度视角深入开展中国食品安全风险的空间扩散与驱动机制研究,以期找准容易引发食品安全风险的问题食品和重点区域,从而研判国家食品安全形势及政府监管效能,为改善食品安全风险预警的动态管理和有效部署重点区域的监管力度提供参考借鉴。

二、 文献综述

食品安全风险本质上是由信息不对称引发的。当食品安全事件发生时,生产者、消费者、政府部门及新闻媒体等多个市场主体参与利益博弈过程。生产者为了减少食品安全事件对品牌声誉造成的损失,或者为了降低违规经营行为带来的处罚成本,存在掩盖食品安全信息的动机(聂文静等,2020),同时地方政府食品监管情况与其政绩考核结果直接挂钩(袁文艺和胡凯,2014),监管部门存在“捂盖子”的激励(倪国华等,2019),导致厂商寻租者与政府监管者合谋隐瞒食品安全事件,政府监管效果甚微(周洁红等,2018),食品安全风险反而加大。媒体作为食品信息传播的中介选择性地向社会公众披露或隐匿食品安全事件的不良影响,通过干预风险信息传播渠道进一步加剧食品安全风险的不确定性。当前,有关食品安全风险及政府监管效能的已有研究可以归纳为以下两个方面。

一方面是关于食品安全风险评价。前期研究大多以食品安全事件、食物中毒事件或是食物中毒死亡人数等作为评判食品安全风险的衡量指标,分析食品安全空间分布特点与变化趋势(李靖光等,2016),或者分析某省市的食品安全态势(王常伟和顾海英,2013)。世界卫生组织WHO将食品安全事件定义为“当食品中含有的有毒或有害物质超过一定限度而影响到人体健康所产生的公共卫生事件”,已有学者进一步指出,由于问题食品对人体健康的危害需要积累到一定程度才能升级至食品安全事件,而且食物中毒事件曝光频次与媒体关注度有关,因而利用上述一系列指标评价某地区实际的食品安全风险可能会出现偏差(张红凤和赵胜利,2020)。尽管部分学者开始尝试用更为客观的食品抽检合格率来评价食品安全风险(王常伟和顾海英,2017),但是受到样本数据的局限,并不能刻画和反映食品安全风险的地域空间格局。

另一方面是关于政府监管效能优化。前期研究从激励不相容视角分析了食品企业违规经营、监管者对公众隐瞒真实食品安全信息的行为决策(龚强等,2015),从规制俘获视角揭示了地方政府食品安全监管低效、食品安全事件层出不穷的内在动因(刘长玉等,2019),从多环节监管视角评价食品安全监管效率,探寻监管优化策略(王冀宁等,2018),还有部分研究根据信息经济学原理,运用逻辑演绎或数理经济模型,讨论供应链主体的利益博弈过程(张红霞等,2014),提出增强监管责任、加大处罚力度的监管思路(牛亮云等,2019)。当前,地理学分析框架下的政府监管效能时空分异研究多是聚焦在环境污染、资源消耗和绿色生态发展等问题(于博等,2019;杨建辉,2018),从政府监管力度视角聚焦食品安全风险问题的地理空间分析尚不多见。而且,食品安全监管机制优化的目标是化解食品安全风险,但是对于食品安全风险空间格局的演化规律并没有清晰的认识,有关食品安全风险扩散溢出效应及驱动机制的实证研究有待拓展。

尽管已有研究成果为深入了解中国食品安全风险的空间分布特征提供了有益借鉴,但是受限于客观数据可获性,当前文献未能对中国食品安全风险的扩散溢出、空间分异等问题进行有效识别,也未能从政府监管力度视角整体把握食品安全风险的空间格局,更没能探讨不同类型食品在跨区域范围的风险扩散路径及其主控因素。因此,本文从国家和省级市场监督管理局的监管数据库中分类提取2017-2019年30个省份34类食品862.86万批次的监督抽检数据,识别我国食品安全风险的空间扩散规律,揭示食品安全风险空间格局演化的驱动机制,为强化精准施策、靶向治理的新型食品安全监管提出优化对策。

三、 数据来源与方法

1. 数据来源

本文使用的数据来源于国家和省级市场监督管理局建立的食品监督抽检数据库,该数据库包含全国范围的“抽检批次”“抽检合格率”“不合格抽检批次”等监管信息,从中分类提取34类食品862.86万批次的监督抽检数据,涉及全国30个省级行政区(不包含中国台湾、香港、澳门和西藏),以此形成省级层面监管数据,为本文的大样本数据分析提供有力支撑。其中,34类食品包括粮食加工品、调味品、肉制品、乳制品等30类加工食品,以及食用农产品、餐饮食品、食品添加剂和其他食品4类食品。事实上,从2016年第3季度开始,国家市场监督管理总局大幅度调整食品抽检种类,在原有26类食品的基础上,增加了淀粉及淀粉制品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、方便食品、速冻食品、食用农产品、饼干及糕点8类食品。为了保持食品种类统计口径一致,选用2017年之后的监督抽检数据,刻画中国食品安全风险的空间分布特征,进而识别风险来源与扩散路径。此外,在食品安全风险空间格局演化的驱动机制分析中,除了食品监管数据以外,还涉及地区生产总值、人口密度、居民消费水平、消费价格指数等社会经济数据,来自于《中国统计年鉴》《中国住户调查主要数据》等统计资料。

本文重点围绕“抽检合格率”“抽检批次”和“不合格抽检批次”三个指标,其中,“抽检合格率”客观反映不同监管力度下各地区食品安全风险状况;“抽检批次”衡量地方政府监管力度,间接反映抽检工作的财政投入水平,该项财政支出不仅包含行政人员的抽检执行成本,更多用于高昂的食品检测费用;“不合格抽检批次”通过各地区问题食品发生的数量来衡量食品安全风险高低的相对水平。

2. 研究方法

首先从不同区域和不同类型食品两个视角揭示中国食品安全风险的空间扩散规律,基于此构建“动态空间杜宾模型”,实证分析食品安全风险动态空间格局演化的驱动机制。为有效度量邻近地区食品安全风险空间扩散的影响因素及空间效应,空间面板模型的一般形式如下:

(1)

其中,抽检合格率yit的一阶滞后项是yi,t-1;ρw′iyt是被解释变量的空间滞后项,w′i是空间权重矩阵W的第i行,ρ是空间自回归系数;δd′ixt是解释变量的空间滞后项,d′i是空间权重矩阵D的第i行;λm′iεt是随机扰动项的空间滞后项,m′i是扰动空间权重矩阵M的第i行,随机扰动项vit不存在空间滞后效应;i、t分别表示地区和年份,ui、γt分别表示地区i的个体效应和时间效应。

空间面板模型通常可以转换成空间杜宾模型、空间自回归模型和空间误差模型等多种形式。如果λ=0,即不存在随机扰动项的空间滞后效应,则为“空间杜宾模型”(Spatial Durbin Model,简称SDM):

yit=τyi,t-1+ρw′iyt+x′itβ+δd′ixt+ui+γt+vit

(2)

由于一阶滞后项yi,t-1为解释变量,且包含时间和空间双重效应,因而上式亦为基于时空效应的“动态空间杜宾模型”,同时考虑因变量和自变量滞后。在另两种情景中,如果λ=0且δ=0,即不存在随机扰动项和解释变量的空间滞后效应,则为“空间自回归模型”(Spatial Autoregressive Model,简称SAR);如果τ=ρ=0且δ=0,即只存在随机扰动项的空间滞后效应,则为“空间误差模型”(Spatial Error Model,简称SEM)。可以看出,空间杜宾模型(SDM)是空间自回归模型(SAR)和空间误差模型(SEM)的拓展形式,优势在于即使真实的数据生成过程是SAR或者SEM,仍可得到无偏估计,而且对空间溢出效应的大小不作限定。

另外,由于食品安全风险受到地理区位和社会经济因素的影响,为更好拟合空间格局演化趋势,将地理距离和经济距离同时引入空间权重矩阵W,用以反映不同地区的空间依赖关系。根据矩阵元素设置方法的不同,经济距离矩阵指标选用“2017-2019年地区间人均GDP差额的倒数”,地理距离矩阵指标选用“地区间经纬度距离平方的倒数”。

四、 食品安全风险的空间扩散路径

1. 不同区域的风险扩散

全国东、中、西和东北地区的食品安全风险和监管力度情况如表1所示。2017-2019年全国30个省份及直辖市在农产品和食品交易场所依法抽取并购买食品样本,共完成862.86万抽检批次,其中,抽检合格食品842.66万批次,食品总体抽检合格率97.66%。整体上来看,食品安全风险和政府监管力度存在区域性差异。东部和中部地区的抽检合格率低于东北地区,西部地区的抽检合格率最低,而东北地区的抽检合格率最高,说明食品安全风险区域差异明显,总体是西部地区存在较高的食品安全风险,东部和中部地区的食品安全隐患需要防控,东北地区的食品安全状况良好。尽管东部地区的政府监管力度最大,抽检批次明显高于其他三个地区,但是东部地区的食品安全风险并没有因此而减弱,监管效能有待改善,而东北地区在较低监管力度下食品安全风险的防范效果最佳,监管资源配置效率较高。

三年间政府监督抽检力度持续加大,食品总体抽检合格率保持高位,食品安全状况总体呈稳中向好态势。需要说明的是,政府监管部门对问题食品秉承“零容忍”的监督抽检原则,各地区抽检合格率的数值差异较小并不代表食品安全风险的地区差异较小。《“十三五”国家食品安全规划》规定食品抽检合格率不能低于97%,说明食品合格率的安全范围在97%-100%,以此评估的风险减益程度表示食品安全水平的提升情况,其所反映的地区差异更加明显,数值越大表示地方政府的风险防控能力越强。

表1 四大区域食品安全风险和监管力度情况

图1 食品安全风险和监管力度的区域分布情况

北京、天津、上海和重庆四个直辖市的抽检合格率维持在98.60%以上(图1),食品安全水平处在全国前列。食品安全风险比较突出的地区是四川、广西和甘肃三个西部省份,抽检合格率低于97.20%的水平。整体来看,以抽检批次衡量的政府监管力度和以抽检合格率衡量的食品安全风险没有呈现明显的相关关系,抽检批次排名靠前即监管力度较高的部分地区仍然面临较为严重的食品安全风险,可见造成地区食品安全风险的因素除了政府监督力度,还需结合其他社会经济因素综合考虑。但是可以确定的是,当前严防、严管、严控的食品安全风险管控措施需要完善,风险源头治理成效有待提升。另外,云南省和海南省的监管力度过低,人均抽检批次全国最少,抽检结果不具有明确的统计意义。

进一步利用不合格抽检批次指标测度问题食品发生的集中度(2)集中度指数是指各地区不合格抽检批次占全国不合格抽检总批次的比重。,衡量各地区食品安全风险高低的相对水平。表2显示近三年低等风险省份(集中度小于1%)的数量基本保持稳定,中等风险省份(集中度介于1%-2%)的数量在减少,但高风险省份(集中度大于2%)的数量在增加。东部和中部地区的高风险省份从2017年的3个增加到2018-2019年的4个,东北地区的高风险省份在2018至2019年维持在一个省份。需要警惕的是,西部地区的食品安全风险逐渐加剧,高风险省份从2017年的3个、到2018年的4个、再到2019年的5个,这表明西部地区是食品安全的高风险发生区域,和表1的论点保持一致。

表2 四大区域食品安全风险的集中度分布情况

2. 不同类型食品的风险扩散

三大类食品安全风险和监管力度的区域分布情况显示(图2),不同类型食品安全风险的区域差异亦为明显,总体是餐饮食品的食品安全风险最高,加工食品次之,食用农产品的食品安全风险最低。绝大多数省份食用农产品的抽检合格率超过97%,符合《“十三五”国家食品安全规划》对食用农产品安全标准的规定,而海南省的食用农产品是风险源头,抽检合格率仅有96.42%。加工食品的抽检合格率普遍超过96%,安全隐患分别集聚在抽检合格率95.79%、94.04%的广西省和四川省。对比发现,餐饮食品的政府监管力度相比食用农产品和加工食品更为薄弱,食品安全问题也最为严重,食品安全风险的多发地区集中在四川省,抽检合格率仅为83.12%,以及青海(92.64%)、山东(93.10%)、湖北(93.20%)和甘肃(93.20%)四省。餐饮食品的食用安全隐患与自身特性有关:一是餐饮行业进货渠道灵活,供应品种繁多,菜品在运输和加工过程容易引发原料变质、储存不当、餐具污染、人员带菌等危险因素;二是即时加工、即时消费的方式使餐饮食品无法在食用之前先行检测;三是餐饮行业技术含量低,从业人员流动频繁且食品安全认知水平参差不齐,因而餐饮食品的食品安全风险高于工业标准化食品。可见,“源头到餐桌”食品供应链上的各个环节是一个由简单到复杂的动态过程,食用农产品、加工食品和餐饮食品分别对应生产、加工和流通环节,三个供应链环节的监管难度和由此引发的风险溢出依次加大,其中加工环节和流通环节是风险重发环节,加工食品和餐饮食品则是引致食品安全风险的关键食品种类。

图2 三大类食品安全风险和监管力度的区域分布情况

分食品种类来看,餐饮食品的供给弹性较大,餐饮提供者进出市场的限制壁垒较低,特别是外卖或小型餐饮经营者的违规成本相对容易规避,因而餐饮食品的食品安全风险扩散距离最大、波及范围最广,因此餐饮食品是风险重要源头,也是政府食品安全监管的重点方向。食用农产品的食品安全风险由西南向东北反方向扩散,可能因为餐饮食品和部分加工食品可以直接食用,食用农产品需要进行初次或二次加工,因而食用农产品和加工、餐饮食品具有一定的替代关系,食品安全风险也呈现出相反的扩散路径。食用农产品的生产环节受自然地理条件约束,食品安全风险的扩散距离最小,波及范围受限,适合采用控制生产源头的产地监管。

表3 不同类型食品安全风险空间重心的动态扩散轨迹

五、 食品安全风险扩散的驱动机制

1. 空间计量分析

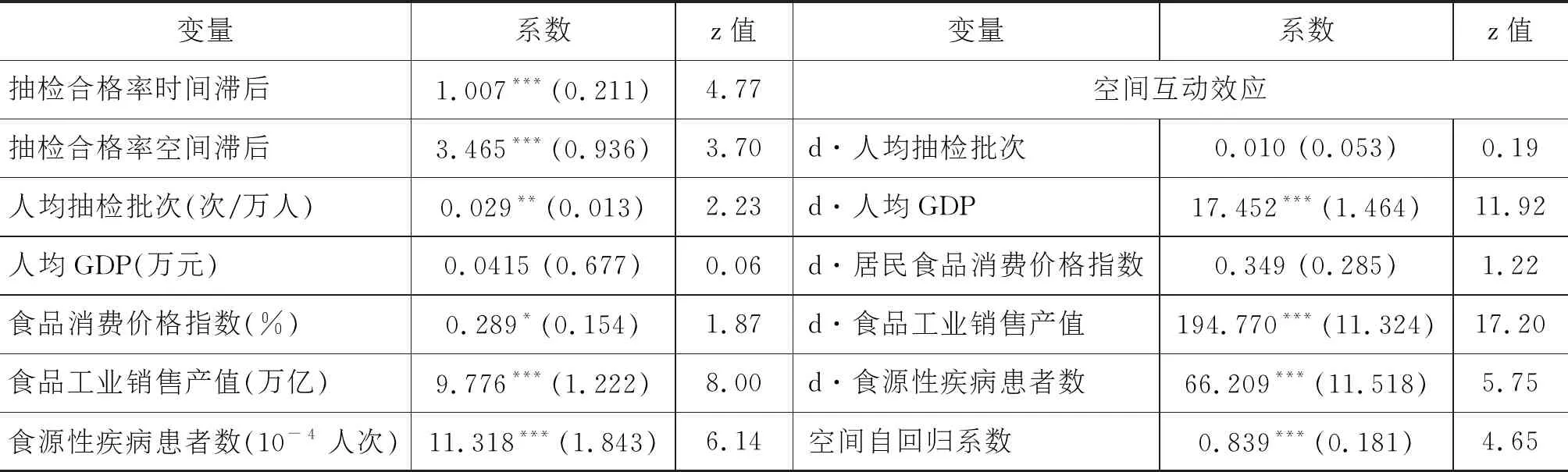

鉴于食品安全风险的空间扩散性易使食品安全格局发生改变,因而有必要利用空间计量模型揭示食品安全风险空间格局演化的驱动机制。LR和Hausman检验结果均在1%水平上拒绝了原假设,空间杜宾模型(SDM)退化为空间自回归模型(SAR)和空间误差模型(SEM)的可能性很小,故而基于时空固定效应的“动态空间杜宾模型”是研究食品安全风险扩散驱动因素的合适方法。国家市场监督管理总局会在年初制定食品安全监督抽检年度计划,根据上一年度的监督抽检情况安排本年度抽检对象、频次和区域等抽检任务以期达到预期监管目标,由于被解释变量“抽检合格率”会受到上一年度抽检合格率的影响,故而考虑时间和空间的双重滞后效应,将“抽检合格率的一阶滞后项”作为解释变量引入模型。除此之外,解释变量还包括衡量政府监管力度的“抽检批次”、衡量地区经济发展水平的“人均GDP”和衡量食品质量信息传递的“食品消费价格指数”;由于34类食品监督抽检数据中加工食品占较大比重,解释变量加入与食品行业密切相关的“食品工业销售产值”;由于人口密度和经济发展的同趋势明显,选用“食源性疾病患者数”作为人口密度的替代变量(4)以1981年全国各省人口密度作为工具变量,利用“广义空间两阶段最小二乘法”处理食源性疾病患者数和抽检合格率之间的内生性问题,估计结果显著并通过稳健性检验。,动态空间杜宾模型的估计结果见表4。

表4 动态空间杜宾模型估计结果

系数估计结果显示(表4左侧),食品安全风险存在显著的时间和空间滞后效应,且显著性水平在1%以上,说明某省份上一年度抽检合格率会积极影响邻近省份本年度抽检合格率的空间分布格局,即地方政府的监督抽检效果能够积极抑制本地及邻近区域食品安全风险的空间扩散趋势。其他社会经济因素对食品安全风险的空间演化格局具有不同程度的正向促进作用,如人均抽检批次、居民食品消费价格指数、食品工业销售产值和食源性疾病患者数,对抑制食品安全风险的空间扩散起到良好的空间协同效应。

空间互动效应显示(表4右侧),人均GDP、食品工业销售产值、食源性疾病患者数的空间滞后系数在1%的水平上显著为正,表明此三个因素对抑制食品安全风险的扩散产生显著的正向溢出效应,而人均抽检批次和食品消费价格指数的空间滞后系数为正但不显著,尚不能认为两个因素对抑制食品安全风险的扩散未产生溢出效应。另外,刻画区域间食品安全风险空间依赖性的空间自回归系数在1%的水平上显著为正,表明邻近省份的食品安全风险存在明显的空间集聚效应,说明某省份抽检合格率的降低会通过负向溢出效应对邻近地区产生作用,进而加速邻近省份食品安全状况的恶化,进一步验证了空间重心变化分析中有关食品安全风险存在空间扩散效应的结论。

2. 空间效应分解

进一步将食品安全风险的空间效应分解为直接效应、间接效应和总效应,依次表示本区域、邻近区域和所有区域变量对本区域被解释变量的直接、间接和总体影响,效应分解结果见表5。

第一,人均抽检批次对于提高本地抽检合格率具有积极作用,说明市场监管部门的监管工作是以发现食品安全问题为导向,紧盯重点食品和重点区域,因而随着政府监管力度的不断加大,区域性和系统性食品安全风险得以防范;人均抽检批次的间接效应和总效应并不显著,这是因为监督抽检实施方案由地方政府制定和执行,地方政府的监管职责仅针对管辖区内的食品安全问题,体现出属地责任管理的现行食品安全监管体制。第二,人均GDP的直接效应和总效应显著为正,说明随着经济发展水平的提高,居民对食物安全的诉求持续加强,地方政府会增强食品安全风险管控能力,利用随机抽检手段排查并化解食品安全隐患,努力提高本地食品安全水平。第三,在信息完备、优质优价市场中,食品价格可以反映食品质量优劣,估计结果显示食品消费价格指数的总效应显著为正,说明网络购物、直播带货等日益多元的消费方式促使食品价格信息突破地域限制。通过食品质量信号传递来影响食品供给者的生产决策,积极引导安全优质食品供给。第四,食品工业销售产值的间接效应和总效应显著为正,说明在区域经济一体化背景下,交通运输成本的下降使得食品加工行业跨区域交易的规模和频率呈指数级增长,邻近地区的食品加工行业对抑制本地食品安全风险产生明显的外溢效应。第五,当前政府和媒体对食品安全事件的信息披露程度明显加大,消费者食品安全意识也在逐步健全,不论是本地、邻近地区还是所有地区食源性疾病患者数的增加,都会引致政府决策者基于政绩考核压力迅速作出反馈,推动食品生产经营者履行主体责任,改善食品安全状况以保障居民饮食安全。

表5 动态空间杜宾模型的空间效应估计结果

六、 结论与建议

利用2017-2019年全国30个省份34类食品862.86万批次的监督抽检数据和基于时空固定效应的动态空间杜宾模型,从政府监管力度视角揭示中国食品安全风险的空间扩散与驱动机制。尽管中国食品安全状况总体保持稳中向好态势,食品安全突出问题治理取得积极成效,然而中国食品生产经营主体多、消费体量大、产业链条长,食品安全形势较为复杂。目前中国食品安全风险的空间扩散表现出如下特征。

总体来看,食品安全风险正从南部地区向西北地区扩散,而且风险区域差异明显,表现为西部地区的食品安全风险较高,东部和中部地区的食品安全隐患需要防控,东北地区的食品安全状况良好;政府监管力度不足或监管效能偏弱的部分地区仍然面临较为严重的食品安全风险。具体来说:从不同类型食品来看,食用农产品、加工食品和餐饮食品的食品安全风险依次升高,餐饮食品和加工食品是风险扩散的重要源头。从扩散诱因来看,上一年度抽检合格率、人均抽检批次、食品消费价格指数、食品工业销售产值和食源性疾病患者数,是抑制本省和邻近省份食品安全风险扩散的主控因素,进一步说明政府监管效果、政府监管力度、食品质量信息、食品行业发展状况和食品安全事件披露强度,对食品安全风险的空间格局演化产生积极的溢出效应。根据上述结论提出以下政策建议。

首先,近年来食品安全监管力度的提升对于食品安全空间格局的改善效果有限,需要在加大政府监管力度的同时,充分落实监管任务,合理分配监管资源,扎实做好监管工作,稳步提高食品安全监管效能。在风险严防严控过程中,准确识别食品安全风险发生源头和扩散路径,瞄准问题食品和高风险区域的安全隐患,将风险突出的西北部地区和餐饮食品以及加工食品列为优先实施监督抽检的重点对象。

然后,重视跨区域食品安全监管的空间关联性,市场监管部门应在食品安全风险扩散区域开展风险联防联控工作,加深食品供应链溯源管理能力,督促企业落实主体责任,形成良好的食品安全监管制度约束,着力提升源头治理成效。同时,完善联合惩戒制度,增强区域间协同治理能力,加强地区间监管信息公开和风险交流力度,防范区域性和系统性食品安全风险,警惕食品安全风险进一步扩散,通过齐抓共管实现多赢。

最后,遵循食品安全社会共治的监管理念,将政府、公众、行业、媒体等社会主体纳入食品安全风险治理框架,根据食品安全风险扩散的主控因素,持续提升政府监管效能、加大政府监管力度、优化市场信息传递方式、推进食品行业健康发展、完善食品安全事件披露制度,充分发挥各方比较优势,深化监管体制机制改革,推进大数据时代背景下食品安全领域国家治理体系建设和治理能力现代化。