2009年以来苏南地区乡村聚落空间变化特征与影响因素研究

——以常熟市为例

2022-04-06张峰松

吴 菊,郑 俊,张峰松

(江苏省规划设计集团城规院,江苏 南京 210036)

0 引言

乡村聚落是乡村地区人民生活、生产的空间载体[1].随着城镇化和工业化进程的不断推进,乡村聚落的空间布局、演变规律受到自然环境、人文环境、区位条件以及社会经济的影响而呈现出不同的特征.一方面,乡村用地出现无序扩张、侵占农田的现象,乡村地区随意改建、扩建,村容村貌混乱;另一方面“乡村病”现象突出[2-3],大量农民外出就业,抛荒弃种,土地资源浪费严重.在美丽乡村建设和实现乡村振兴战略背景下,关于乡村聚落的研究受到众多学者的重视,研究主要围绕乡村聚落的空间格局、类型划分、形态特征、景观格局、影响因素与驱动力等[4-5]内容.孔雪松等[6]从省域、县域及地块等多个尺度深入研究了江苏省乡村聚落空间演变特征和空间关联性.李红波等[7]聚焦于苏南地区,深入分析了乡村聚落的空间特征和影响机制.林金萍等[8]基于地理探测器,认为到乡镇道路可达性、到县城道路可达性、坡度以及到河流邻近距离是影响新疆绿洲乡村聚落空间分布的主要因素.也有学者重点从乡村聚落的功能转型[9]、空间重构[10-11]、精明收缩[12-13]等方面入手,研究方法以定性与定量相结合为主,主要采用空间自相关分析法[5]、景观格局指数分析法[14]、邻域缓冲区分析法[15]等.研究多采用遥感影像处理后提取农村居民点数据,其解译精度存在一定局限性.2007年,我国公布了第二次全国土地调查分类标准(GB/T 21010—2007),有效避免了土地管理基础数据数出多门,口径不一等现象,并以2009年12月31日为统一时点数据,在此基础上进行年度变更形成历年变更调查数据.本文采取1∶5 000的年度变更调查数据作为数据源,数据具有连续性和统一性,地类认定标准具有一致性.

本文聚焦长三角地区,选取经济发展水平较高、乡村用地变化较明显的常熟市为例,对常熟市乡村人居空间变化特征以及乡村用地扩张规律进行深入研究,从宏观视角揭示2009年以来乡村用地空间变化特征的影响因素,进一步完善乡村振兴相关理论体系,以期为欠发达地区寻求乡村转型发展,实现精明收缩提供理论指导.

1 研究区与数据

1.1 研究区概况

常熟市位于江苏省的东南部(图1),属于苏州市下辖县级市,市域下辖虞山、古里、碧溪、海虞、梅李、沙家浜、辛庄等10个镇(以2009年变更调查数据为主).在2018年全国综合实力百强县中,常熟市排名第4,全年实现地区生产总值2 400.23亿元,人均地区生产总值(按常住口径计)158 332元,三次产业比例为1.66∶51.25∶47.09.2018年末常住人口151.58万人,人口城镇化率为68.54%.

据统计,2009年,常熟农村人口为59.54万人,2018年减少至47.72万人(常住口径),农村人口呈现下降趋势,同时间段的乡村用地却呈现增长趋势,年均增长308 hm2.第三轮土地利用总体规划编制启动后,常熟市充分借助增减挂钩/工矿废弃地复垦等政策,对低效、闲置和利用粗放的土地进行整理、复垦,极大程度优化了城乡用地格局.此外,苏州市还实施了“三置换”“三优三保”等工作方案,让布局散乱的农村住宅、村民企业以及商业用地逐渐集聚[2].

图1 研究对象地理位置图Fig.1 Study area

1.2 数据来源与处理

本文共涉及人口、经济、土地3种数据类型,其中人口数据源于各社区派出所年度人口统计数据,由于2015年人口统计口径发生变化,为保证数据统计的准确性和一致性,凡涉及人口分析均以2015年作为分界点分段表述观点;社会经济数据主要源于苏州市和常熟市统计年鉴,部分数据来源于常熟市国民经济和社会发展统计公报;土地利用数据来源于常熟市年度变更调查数据,根据变更调查数据库中的地类图斑(“DLTB”)提取农村居民点用地数据(“203”).2017年,常熟市调整行政区划,虞山镇被撤销,新设立琴川、虞山、常福及莫城4个街道,较2009年乡镇(街道)数量增加,为保证数据分析的统一性,乡镇和村域尺度下的土地数据仍然以2009年土地利用变更调查数据库的行政区划进行统计,人口数据统计也依据对应的行政区划进行了整合.

2 方法

2.1 乡村人居空间变迁模型

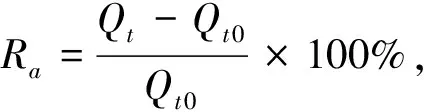

2000年以后中国的人口城镇化发展迅速,乡村人口外流呈现加速化发展趋势[2],根据《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,2000—2011年,中国农村人口减少1.33亿人,而乡村用地却增加了20 300 km2,土地利用较粗放.尽管江苏省推行“三集中”政策,引导农村精明收缩,但仍处于“人缩地扩”的局势[2],因此本文引入农村人居空间变化模型[16]来探析农村人地关系变化特征,模型建构过程为

(1)

(2)

(3)

式中Ra为人居活动变化率,Qt为研究期期末人口规模,Qt0为研究期期初人口规模;Rs为人居空间变化率,Qs为研究期期末乡村用地规模,Qs0为研究期期初乡村用地规模;It为人居空间变迁弹性系数.根据Ra、Rs的正负以及It的大小,将人居空间变化6种类型(表1).

表1 农村人居空间变化类型与人居空间变化现象Tab.1 Types and phenomena of rural residential space change

2.2 扩张强度指数分析法

基于GIS工具获取研究期初和研究期末乡村用地扩张面积并形成乡村用地扩张矢量图,以村为尺度计算相应扩张强度指数,并通过自然断点法分级显示乡村用地扩张特征,公式为

(4)

式中Y表示乡村用地扩张强度指数,Nt表示研究期末乡村用地面积,Nt0表示研究期初乡村用地面积,t表示时间间隔,本文时间间隔为9年,S为研究区面积.

2.3 核密度估计模型

乡村聚落具有空间离散、点多面广的基本特征,难以直观识别其时空的整体性和连续性,核密度模型能有效测度乡村聚落分布的空间差异性和连续性[7],其计算公式为

(5)

式中f(x,y)为位置(x,y)的乡村聚落变化密度估计,n为观测数量,h为带宽或平滑参数,k为核函数,di为位置(x,y)距第i个观测位置的距离.核密度值越高,说明乡村聚落空间分布越高[7].

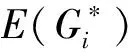

2.4 局部Getis-Ord Gi*指数

局部Getis-Ord Gi*指数是基于距离权重矩阵的局部空间自相关指标,可用来检测乡村空间在局部地区是否存在高值或者低值集聚区,高值集聚区称为热点,低值集聚区称为冷点,本文用来研究乡村用地发生变化的局部相关性,公式为

(6)

(7)

3 结果与分析

3.1 乡村空间变化特征分析

3.1.1 乡村人居空间变化特征

3.1.1.1 县域尺度乡村人居空间变化特征

2009—2014年,常熟市农村人口减少趋势明显,人居活动变化率Ra为-7.77%.同时间段的常熟市乡村用地规模却呈现增加趋势,2009年,常熟市乡村用地为17 380.27 hm2,至2014年为20 105.57 hm2,人居空间变化率Rs为15.68%,乡村人口流失但乡村用地呈现扩张趋势,人居空间变迁弹性系数It为-2.02,乡村人居空间特征表现为稀释状态.据统计,2009年以来常熟市人均农村居民点面积保持在300 m2以上,用地集约水平较粗放;2015—2018年乡村人居空间特征与前一时间段表现出截然相反的现象,人居活动变化率Ra为0.92%,人居空间变化率Rs为-1.16%,人居空间变迁弹性系数It为-1.25,人居空间表现为紧缩特征,主要原因是受政府政策驱动,2015年以来,苏州推行“三优三保”以及土地整理政策,不断优化城乡布局,使得乡村用地规模得到有效控制,用地水平得到提升.

整体而言,2009年以来,常熟市农村人口呈现减少趋势(Ra<0),而乡村用地呈现增加趋势(Rs>0),乡村人口活力正在衰减,人缩地扩现象明显,“离乡不离土”的生活和就业特征使常熟市村庄空心化现象愈加明显.

3.1.1.2 镇域尺度乡村人居空间变化特征

由于“人地不对应”统计口径的历史原因,导致虞山镇人居活动变化率指标出现异常值现象,所以在镇域尺度下仅分析除虞山镇以外的其他9个乡镇.据统计,2009—2014年,常熟市沙家浜镇、梅李镇、海虞镇等8镇农村人居活动变化率Ra均大于0,其中辛庄镇最高(Ra=11.29%),其次是海虞镇(Ra=9.00%),仅有古里镇乡村人口处于收缩状态,Ra为-7.88%.而本时期内各乡镇乡村人居空间特征均表现为扩张特征,其中沙家浜镇、碧溪镇、古里镇Rs均大于30%,分别为35.25%、42.25%、33.51%.各镇人居空间变迁弹性特征以蔓延和膨胀为主,其中沙家浜、碧溪镇、梅李镇、尚湖镇为蔓延,海虞镇、支塘镇、辛庄镇、董浜镇为膨胀,古里镇表现为稀释;2015—2018年,常熟乡村人居活动变化率表现出两极分化现象,沙家浜镇、海虞镇、碧溪镇、梅李镇乡村人口增加,其中碧溪镇Ra最高,为66.64%,支塘镇、尚湖镇、古里镇、辛庄镇、董浜镇乡村人口表现为收缩.乡村人居空间变化呈小幅下降,除碧溪镇和尚湖镇以外,其余7镇乡村用地呈减少趋势.乡村人居空间变迁弹性系数以萎缩、紧缩为主,兼有稀释和膨胀,其中支塘、古里、辛庄、董浜表现为萎缩,沙家浜、海虞、梅李表现为紧缩,碧溪镇表现为膨胀,尚湖镇表现为稀释,镇域尺度上的人居空间变化特征明显.

整体来看,2009年以来仅有古里镇乡村人口为减少趋势,古里镇位于常熟主城东侧,距离主城不到5 km,根据《常熟市城市总体规划(2010—2030年)》,城市发展方向为向东外扩,古里凭借环境优美、生态宜居、文化冶人,逐渐成长为城市东边户,对加快城镇化进程,引导乡村人口向镇区、城区集中具有重要作用.2009年以来人居空间变化率呈现正增长的仅有碧溪镇和尚湖镇,其中碧溪镇用地规模增加最多.碧溪镇在20世纪80年代以“离土不离乡,进厂不进城”的“碧溪之路”享誉全国.2010年,常熟实行撤镇建立街道,设立碧溪新区,并投入大量的资金用于基础设施、公共服务配套等建设;滨江新区也逐渐成长为吸纳外来人口集中居住的根据地;同时依托于国家级经济开发区、常熟港口等重要载体,大量工业企业向经济开发区集中,吸引了大量外来就业人员落户碧溪.苏通长江大桥、苏嘉杭高速以及沿江公路交汇等便捷的对内对外交通条件让碧溪更具吸引力,因此碧溪的农村人居活动变化率和人居空间变化率呈现双向增长特征.

3.1.2 常熟市乡村用地扩张强度变化

2009—2018年,常熟乡村用地净增长2 769.68 hm2,乡村用地扩张强度指数为0.24%.乡村用地主要由耕地(2 534 hm2)转化而来,其次是其他农用地(708 hm2).同时,乡村用地主要流向耕地997 hm2,流向城镇用地91 hm2.镇域尺度上,除董浜镇乡村用地为净减少外,其余乡镇均为增长状态,其中碧溪镇乡村用地扩张强度指数最高(0.78%),其次是古里镇(0.47%)、沙家浜镇(0.41%),董浜镇最低(-0.06%).

以村级行政区为评价单元,计算常熟市各乡村用地扩张强度指数.据统计,常熟市共283个行政村(以2009年变更调查数据为准),其中杨园集镇区、虞山镇泰慈村、东南开发区(沙家浜)、虞山林场建成区、珍门建成区均为城镇用地,故不参与评价.由图2知,常熟市103个村庄乡村用地呈现减少态势,175个村庄乡村用地呈现增长态势,占总参评单元的63%.从扩张强度指数来看,常熟市经济开发区、高新区、虞山高新区、新材料园、虞山-尚湖西南片区扩张强度指数相对其他区域较高.

3.1.3 常熟市乡村用地空间分布演变

2009年,虞山镇、尚湖镇、支塘镇、海虞镇、碧溪镇乡村用地占县域乡村用地均在10%以上,其中虞山镇占比最高(20%).2018年,虞山镇、碧溪镇、尚湖镇乡村用地规模仍然较高,占县域乡村用地分别为20.01%、12.92%和11.74%.

用Kernel法[7]生成常熟市两期乡村用地核密度分布图(图3).2009年,常熟市乡村用地密度最高值为74个/km2,乡村用地密度较高值集聚在尚湖镇、虞山镇、海虞镇,并在虞山镇昆承村形成了密度超过60个/km2的密集分布中心.总体来说,常熟市北部区域乡村用地分布较为集聚,而南部区域相对稀疏,平均密度都小于25个/km2.2018年,常熟市乡村用地密度最高值达到112个/km2,在尚湖、虞山、梅李、海虞、碧溪等镇都形成较大集聚区域,乡村用地空间分布密度形成了超过39~112个/km2的密集分布中心.整体而言,2009—2018年,常熟市乡村用地分布的集聚水平空间分异明显,集聚程度不断增强.随着土地利用总体规划和城乡总体规划实施的不断推进,以及近年来苏州推行的“三优三保”行动工作方案,政府对农民住房要求、选址进行严格限制,使得常熟市乡村用地逐渐向镇区、城区以及新社区集中.

(3) 孤岛检测技术 孤岛检测是微网安全稳定运行过程中的重要技术环节。为了实现微网并网,孤岛模式的无缝切换,采用主动检测方法实现非破坏性无盲区孤岛检测,也是微网研究者们未来的一个研究热点。

图3 2009年和2018年常熟市乡村用地核密度空间分布图Fig.3 Nuclear density of rural land spatial distribution in 2009 and 2018

3.1.4 局部相关指数特征

为深入分析乡村用地演化特征的空间关联性,本文运用ArcGIS软件采用Getis-Ord-Gi*指数来识别常熟市乡村用地空间变化的冷热点区域.以村级单元乡村用地规模增/减占行政村面积的比例为分析对象,以此获取常熟市乡村用地冷热点分布图(图4).同时结合上文提及的冷热点分级标准,结果显示,常熟市绝大部分村域单元的乡村聚落增减变化处于不显著状态,即Z∈(-1.65,1.65).但在局部地区仍然可以观测出常熟市乡村用地增减变化的冷点区域和热点区域.市域内乡村用地变化显著性热点地区(Z>1.96,且符合在95%置信度(P<0.05)的区域)主要集中在主城区和园区(高新区、经开区),乡村用地变化特征主要表现为乡村用地规模增加,扩张强度指数大于0,并且在碧溪镇东江村Z>6,是常熟市乡村用地增加最为明显的地区.

图4 常熟市乡村用地变化热点分布Fig.4 Hot spots of rural land change in Changshu city

3.2 乡村用地演化的影响因素分析

通过实地调研以及查阅相关文献[2,18-19]得知,影响乡村用地变化的因素是多样的,并且经济发展水平的不同、地形地貌的差异对乡村用地演化具有不同的影响力.结合前文分析,总结常熟市乡村用地变化的四大影响因素:

1)政府调控政策.政府的宏观调控对乡村用地的空间形态具有重要影响,主要体现在布局引导、规模管控等方面.各级政府通过《中华人民共和国土地管理法》《江苏省土地管理条例》《农村宅基地管理办法》等相关政策对农村宅基地规模和选址进行管控,如《镇村规划标准》规定人均用地标准为150 m2.《江苏省土地管理条例》规定,农村村民一户只能拥有一处宅基地,城市郊区和人均耕地在十五分之一hm2以下的县,每户宅基地不得超过135 m2.对于农村建造住宅包括新建、扩建、拆建等也应当符合相关审批程序,征得相关部门许可或同意.随着城乡建设用地增减挂钩政策的逐渐深入,乡村用地在规划引导下,实行有计划地“拆旧”和“建新”,并且随着镇村布局规划的推进,有计划地实施撤村并镇、新社区建设、中心村建设等工程,在一定程度上对乡村聚落空间格局产生了较大的影响.尤其是2015年苏州市推动“三优三保”行动试点工作,积极盘活低效利用存量建设用地,促进土地利用方式转变,使土地使用效率得到提高,城乡用地布局更趋优化,节约集约利用水平进一步提升.2015—2018年碧溪镇、古里镇、沙家浜镇、虞山镇、支塘镇等10个乡镇均完成了“三优三保”第一、二批专项规划,核密度结果显示,“三优三保”建新区域与高值集聚区具有高度一致性.以尚湖镇为例,尚湖对零星乡村用地约46 hm2,涉及农户约660户,进行低效用地盘活,异地盘活涉及搬迁农户安置到南湖苑、陈塘、新和等安置区,该区域出现核密度分布高值集聚区,其他乡镇的建新区域与核密度集聚区也出现高度吻合的特点.

2)农户自发行为.因农户自发行为使乡村用地空间布局发生变化主要有两种可能性,一种是原址扩建,另一种是分户分宅.常熟位于经济发展水平较高的苏南地区,位列苏南“四小龙”,随着社会经济发展水平的提高,常熟市村民收入水平持续增长,对生活质量、居住条件、居住环境的要求不断提高,因此修建、扩建老宅基地的现象较多.再者,由于农村拆迁补偿标准的不断提高,村民在规划条件允许范围内翻建、扩建老宅基地以获得更多补偿价款,甚至“一户多宅”的现象也层出不穷.此外,农村有2个及以上子女的家庭,子女成家立业后,在符合相关政策的情况下可以另行申请宅基地,也由此使乡村用地出现扩张态势.

3)城镇化和工业化进程.城镇化发展水平与其所处的发展阶段也会对乡村用地空间布局产生重要影响.随着城镇化和工业化进程的进一步加快,政府投资建设一大批产业园区,积极开展基础设施建设,为过剩的劳动力提供了更多的就业岗位.常熟市乡村用地的扩张强度指数的较高值区域主要集中在经济开发区、高新区、新材料园等产业园区.譬如,碧溪镇依托强劲的产业优势、大量的资金投入和便捷的交通条件,吸引了较多劳动力落户,乡村用地也呈现较强的增长趋势.沙家浜镇、尚湖镇、梅李镇、辛庄镇等乡镇依托园区建设,乡村用地扩张也较为迅速.

4)交通、水文等因素.常熟市乡村用地空间布局受交通、河流等线状要素影响较明显.交通路网的布局以及便捷度对乡村聚落的空间形态、聚集热点都具有重要影响.近年来,常熟市大力推进交通基础设施建设、完善县域交通网、修建高铁站,进一步促进了乡村用地的聚集,并且随着出行方式的多样性以及交通路网的逐渐完善,乡村空间格局的转变将会更加明显.以交通道路(不包括乡村道路)进行100、300、500 m以及500 m以上的缓冲圈层分析,发现常熟市85%以上的乡村用地分布在距交通道路500 m范围内,体现出乡村用地沿路分布的特征.常熟市因“土壤膏沃,岁无水旱之灾”而得名,县域内水系密集、河流纵横,对农业灌溉、农业发展有着举足轻重的作用.以2018年变更调查数据的河流水面作为水文分析的首要因素,并依次向外缓冲200、400、600 m以及600 m以上,结果表明,在距离河流200 m以内的乡村用地占比高达95%以上,充分体现了长江中下游地区乡村聚落依水造势、主水而居的典型特征.

4 结论与展望

本文聚焦长三角沿海地区乡村用地发展特征与规律,从乡村人居空间变化模型、乡村用地扩张强度指数、核密度模型以及局部空间自相关模型4个方面深入研究了2009年以来常熟市乡村用地演变特征与影响因素,形成结论如下:

1)在农村人口外流背景下,2009—2014年,常熟市呈现“人缩地扩”、用地水平粗放的特征,镇域尺度上常熟市乡村用地特征主要以蔓延和膨胀为主;2015—2018年因政策大环境发生变化,人地关系有所缓和,人居空间由稀释转为紧缩特征,各乡镇人居空间变化特征以紧缩、萎缩为主.

2)村域尺度上常熟市约63%的乡村用地呈现扩张态势,乡村用地增长极主要集中在经济开发区、高新区、新材料园等工业企业活动密集区域;核密度结果呈现“北集南疏”的空间集聚特征,并且随着时间的推移,常熟乡村用地集聚程度将进一步增强.

3)研究发现,政府采取系列集中居住、撤村并镇的宏观政策对乡村用地格局产生了重要作用,因分户建宅、原址修建等农户自发行为对乡村用地扩张产生了重要推力,城镇化与工业化的不断推进对乡村用地的布局、规模是深远的,也是直接促成乡村用地空间格局分异的重要因素,交通、河流等线性因素对乡村用地形态、布局的影响较为明显,距交通道路500 m范围内乡村用地规模占比高达85%,距河流200 m范围内乡村用地占比高达95%,充分体现了常熟市小桥流水、人家枕河的乡村聚落格局.

研究发达地区的乡村聚落空间演变规律对引导欠发达地区乡村有序、和谐发展具有重要的借鉴意义,但由于数据收集的有限性,本文仅从县域以及镇域尺度剖析了乡村用地演变的特征,在村域尺度上并未进行深入探讨,故而在揭示乡村用地变化的驱动机制时,难以挖掘产业发展、农村道路等重要因素对乡村聚落空间形态、布局的影响力.随着乡村振兴战略的提出,坚持农业农村优先发展,未来我国乡村用地将在存量化甚至减量化规划的引领下更集约,人居环境将得到更大改善.