智慧社区建设的“社区性”*

——基于技术与治理的双重视角

2022-04-06陈福平

陈福平

一、引 言

智慧社区是指在信息和通信技术基础设施的支持下,通过综合服务平台,以方便、高效和主动的方式向居民提供多种本地服务的城市住宅社区。近年来,智慧社区建设被日益重视。我国“十四五规划”强调,要“推进智慧社区建设”,并“依托社区数字化平台和线下社区服务机构,建设便民惠民智慧服务圈,提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务”。(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》,中国政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm, 2021-03-13。在新冠肺炎疫情发生后,社区成为联防联控的第一线,也是“外防输入、内防反弹”最有效的防线。智慧社区的相关服务,如社区出行码、智慧门禁、智慧物流、无接触式缴费、小区购物群等在抗击疫情的成功实践中发挥了不可替代的作用。

但部分社区的抗疫实践也出现了“智慧失灵”的新问题。例如,虽然社区建有信息化平台,但各级机构仍使用层层填表的方式收集信息;一些居委会还在以打电话的方式通知信息;居民依然需要纸质通行证和纸笔登记出入社区;有些社区安装了智能门禁、摄像头、智慧家居设备等设施,却还是离不开人工管理模式。上述现象暴露了疫情防控中智慧社区建设项目脱离社区实际的短板,社会舆论也出现了“智慧社区不智慧,遇事还靠土办法”、(2)王井怀、刘慎真、邓浩然:《智慧社区不智慧,遇事还靠土办法》,《半月谈》2020 年第5 期。“手段工具‘花架子’,关键时刻‘掉链子’”等尖锐批评。(3)吴帅帅:《数字治理实战暴露三大短板》,《半月谈》2020 年第7 期。有研究者指出,一些智慧城市和社区建设相继暴露出了“建设盲目化、思维短视化、数据碎片化、群众边缘化”等问题。(4)田娇、张德锦:《应对公共危机智慧城市建设的再思考——基于新冠肺炎疫情防控实践》,《上海城市管理》2020 年第3 期。其中一个重要原因是,日常的智慧社区建设效能脱离了居民需求,存在应用和实际需求的错位。根据对“健康码”项目成功实践的分析,这项创新并非来自市级政府自上而下的“顶层设计”,也不是大企业主导研发,而是企业对接基层需求的敏捷项目,“关键在于能否理解基层需求,真正解决问题”。(5)史晨、钟灿涛、耿曙:《创新导入的接力赛——健康码案例中的初创企业、平台企业和地方政府》,《科学学研究》2021 年第1 期。缺乏了居民的实际参与,问题无法得到及时反馈,先进的设备和应用也可能成了“摆设”。因此,如何让智慧社区建设与居民需求更加匹配是当前应考虑的关键问题。

目前对如何提升智慧社区建设效能和需求问题主要有四种研究思路。第一,加强建设力量。该思路指出,政府是智慧社区建设的主要承担者和推进者,(6)伍堃:《智慧社区建设中政府的主导作用》,《河北学刊》2013 年第5 期。应加强其角色功能,同时推动由政府主导、企业参与的政企合作。(7)陈立文、赵士雯:《智慧社区运营管理体系及平台构建研究——基于利益相关者视角》,《当代经济管理》2018 年第8 期。第二,改进管理能力。由于社区层面的信息化薄弱和部门的数据孤岛问题,需要加强智慧社区建设的顶层设计,(8)葛天任、裴琳娜:《高风险社会的智慧社区建设与敏捷治理变革》,《理论与改革》2020 年第5 期。同时协调建设主体利益和构建公共服务精准平台,(9)宋晓娟、王庆华:《智慧社区:主体间新关系与治理新形态》,《电子政务》2020 年第4 期。最终解决信息孤岛、数据整合等问题。(10)兰旭凌:《风险社会中的社区智慧治理:动因分析、价值场景和系统变革》,《中国行政管理》2019 年第1 期。第三,提升技术水平。该思路主张以更先进的技术解决应用问题,通过引入GIS、区块链、智能城市仪表盘等新技术,(11)Lin Y., Zhang X., Geertman S., “Toward Smart Governance and Social Sustainability for Chinese Migrant Communities”,Journal of Cleaner Production, Vol.107, No.16, 2015, pp. 389-399; Maria-Lluïsa, Marsal-Llacuna, “The People’s Smart City Dashboard(PSCD): Delivering on Community-Led Governance with Blockchain”,Technological Forecasting and Social Change, Vol.158, No.4,2020, pp. 120-150.以及加强信息架构和业务模型,来提升智慧社区的建设效能。(12)Zhang N., Zhao X., He X., “Understanding the Relationships between Information Architectures and Business Models: An EmpiricalStudy on the Success Configurations of Smart Communities”,Government Information Quarterly, Vol.37, No.2, 2020, pp. 1014-1039.第四,提升居民认知。该领域研究强调问题的关键是智慧社区技术的居民认知度不高。因此相关研究以技术接受模型等理论为框架,相关分析从如何提升智慧社区的心理接受度方面展开。(13)Li R., Huang Q., Chen X., Zheng B., Liu H., “Factors Affecting Smart Community Service Adoption Intention: Affective Community Commitment and Motivation Theory”,Behaviour & Information Technology, Vol.38, No.12, 2019, pp. 1324-1336.

总体而言,建设力量、管理能力和技术水平方面的讨论,强调了技术水平不高(引入新技术)、技术投资不足(需要强有力的主导)、技术管理能力不够(发展管理新模式)等问题。虽然提升技术认知的视角关注智慧社区的居民接受和使用能力建设,但也潜在假定提高新技术的有用性和易用性就可以满足居民的需要。事实上,这四种思路都倾向于特定的“技术中心主义”,也更多体现出智慧社区建设层级的“自上而下”视角。智慧社区的“智慧性”被高度重视,它的“社区属性”却往往被忽视了。一方面,由政府、企业主导的智慧社区建设,其建设主体具有自己的利益诉求、行业视野和发展能力的局限。(14)梁丽:《北京市智慧社区发展现状与对策研究》,《电子政务》2016 年第8 期。而居民才是真正的智慧社区用户,也才真正知道何为“好用”,何为“摆设”。智慧社区建设过程中,居民的认同和参与最为重要。(15)申悦、柴彦威、马修军:《人本导向的智慧社区的概念, 模式与架构》,《现代城市研究》2014 年第10 期。另一方面,智慧社区建设项目的日常应用和运行反馈嵌入在社区现有的治理结构中。社区既存的软件和硬件条件、组织结构、管理风格以及社区治理多主体关系等元素都可能制约了技术效用的发挥。但目前研究和改进方案缺乏对这种社区属性与新技术应用之间关系的讨论。

因此,本研究希望回答的问题是,在强调以提升居民需求为导向的智慧社区建设中,社区性结构起到了何种作用?这个过程中,技术应用和社区治理能力二者之间存在何种关系?基于此,本研究将利用一项社区调查数据,以居民对智慧社区项目的需求为研究对象,从数字化背景下的技术应用和治理结构相互作用的角度出发,尝试剖析上述问题的关键要素。

二、理论与研究假设

(一)智慧社区建设的技术层面

技术接受模型(Technology Acceptance Model, TAM)是解释为何接受和使用新技术的经典框架。该模型的主要元素包括“感知有用性”(认为技术对自己有用)和“感知易用性”(认为技术使用起来不费力)。(16)Davis Fred D., “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”,MIS Quarterly,Vol.13, No.3, 1989, pp. 319-340.这两个方面水平越高,用户对新技术的态度就越积极,进而对技术有更强的接受意愿。感知有用性也直接影响了技术的接受意愿。朱琳和刘晓静对智慧社区应用的采纳程度进行的实证分析表明,感知有用性、易用性和主观规范、用户信任以及服务质量能够提升公民对智慧社区应用的采纳。(17)朱琳、刘晓静:《基于移动互联网的智慧社区服务公众采纳实证研究——以打浦桥街道“IN 标签”为例》,《电子政务》2014 年第8 期。根据北京市的调查,平台易用性、安全性和响应感知,提高了用户的使用和期望感知,进而提高了用户对智慧社区的满意度。(18)梁艺琼、张媛:《O2O 智慧社区平台用户满意度实证研究——以北京市丰台区方庄社区为例》,《中国管理科学》2016 年第1 期。感知有用性也体现为人们对新技术的绩效评价。(19)Sang C. P., Ryoo S. Y., “An Empirical Investigation of End-Users’ Switching toward Cloud Computing: A Two Factor Theory Perspective”,Computers in Human Behavior, Vol.29, No.1, 2013, pp. 160-170; Weerakkody V., El-Haddadeh R., Al-Sobhi F.,Shareef M. A., Dwivedi Y. K., “Examining the Influence of Intermediaries in Facilitating E-Government Adoption: An Empirical Investigation”,International Journal of Information Management, Vol.33, No.5, 2013, pp. 716-725.因此,根据感知有用性和技术态度的假设,居民对智慧社区项目的效能评价越高,则越可能认为需要这种新技术。即:

假设H1a:智慧社区的效能评价越高,对其需求也越强。

而感知易用性不仅影响了对技术的态度,也影响了感知有用性。(20)Venkatesh, V., “Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Control, Intrinsic Motivation, and Emotion into the Technology Acceptance Model”,Information Systems Research, Vol.11, No.4, 2000, pp. 342-365.但是对技术是否易用的感知却因人而异,而且技术接受模型也受到“忽视外部社会影响”的批评。事实上,以心理变量为主要解释的路径仍然容易陷入“技术效用不足”,进而需要“改善产品”的技术中心主义窠臼。作为外在于心理机制的变量,个体数字能力是塑造易用性感知差异的重要因素。数字能力是能够更有效地使用数字技术的知识和能力,例如操作软硬件系统的能力,了解获得数字服务能够解决何种问题的能力。必要的数字能力是人们能够接触和感知到特定数字技术的基础。已有研究表明,数字能力越强,越有可能接纳新型电子政务服务。(21)Bélanger F., Lemuria C., “The Impact of the Digital Divide on E-Government Use”,Communications of the ACM, Vol.52, No.4,2009, pp. 132-135; Ferro, E., Helbig, N. C., Gil-Garcia, J. R., “The Role of IT Literacy in Defining Digital Divide Policy Needs”,Government Information Quarterly, Vol.28, No.1, 2011, pp. 3-10.因此研究者提出,在学校、工作场所以及社区等方面应当加强互联网的多维度使用,以培养互联网使用习惯和数字技能,减少“数字鸿沟”现象。在一项对肯尼亚数字扶贫政策的评估研究中,通过问卷调查,研究者发现贫困社区居民普遍存在数字技能不足的问题。而在经过社区技术中心为期五周的数字扫盲并提供四个月免费上网服务后,学员的数字能力得到了提高。当他们再次评估时,学员的感知有用性、网络效能感和期望等技术感知也显著提升,进而影响了这些居民继续使用的意愿。(22)Wamuyu P. K., “Bridging the Digital Divide among Low Income Urban Communities. Leveraging Use of Community Technology Centers”,Telematics and Informatics, Vol.34, No.8, 2017, pp. 1709-1720.基于此,我们提出假设:

假设H1b:居民的数字能力对智慧社区效能评价有正向影响。

假设H1c:居民的数字能力对智慧社区需求有正向影响。

(二)智慧社区建设的治理层面

智慧社区建设将信息技术融入传统社区发展框架中,其社会性因素处于核心位置。(23)Servon L. J., Nelson M. K., “Community Technology Centers: Narrowing the Digital Divide in Low-Income, Urban Communities”,Journal of Urban Affairs, Vol.23, No.3-4, 2001, pp. 279-290.智慧社区发展建立在新型社区治理体系构建的基础之上,也就有赖于社区现存的治理水平。在硬件上,智慧社区技术价格昂贵且其推广需要一定的基础设施。(24)Spicer Z., Goodman N., Olmstead N., “The Frontier of Digital Opportunity: Smart City Implementation in Small, Rural and Remote Communities in Canada”,Urban Studies, Vol.58, No.3, 2019, pp. 535-558.对那些环境条件差、服务能力不足的社区来说,新技术的建设、使用和维护都可能存在困难。而在软件方面,智慧社区建设也需要社区具备相应的管理能力。智慧社区建设需要横向发展的主体结构、事前延伸的作用边界以及共治型运作方式,是社区多方行动者汇智聚力的结果。(25)宋晓娟、王庆华:《智慧社区:主体间新关系与治理新形态》,《电子政务》2020 年第4 期。因此,这种协作治理的有效运行,需要社区具备信息透明、多元互动和行动力强的管理能力。综合已有分析,社区治理水平的高低可能影响了智慧社区所发挥的效能和人们的接纳态度,社区软件和硬件条件共同构筑了智慧社区的基础结构。鉴于此,我们提出:

假设H2a:社区治理水平对智慧社区效能评价有正向影响。

假设H2b:社区治理水平对智慧社区需求有正向影响。

居民的社区参与是智慧社区建设中另一个维度的“社区性”。目前智慧技术多以web2.0 为基础架构进行建设,其技术特点是利用用户的力量来增加价值,共同创造产品。因此,基于用户参与的平台思维本身就是智慧社区建设的内核。而作为主要受益者,居民应该在意见提供甚至决策中发挥更大作用。(26)Goodman N., Zwick A., Spicer Z., Carlsen N., “Public Engagement in Smart City Development: Lessons from Communities in Canada’s Smart City Challenge”,The Canadian Geographer, Vol.64, No.3, 2020, pp. 416-432.一方面,社区参与增强了居民之间、居民与社区管理和服务人员之间的联结,能够潜在提升居民对社区的感知,进而接纳和促进社区的新技术应用。根据对数字政府创新服务的接纳研究,居民的使用意愿受到他们先前的社区服务经历和对社区关系的感知影响。(27)Gwebu K. L., Wang J., “Adoption of Open Source Software: The Role of Social Identification”,Decision Support Systems, Vol.51,No.1, 2011, pp. 220-229.Li 等研究者发现居民的社区认同和归属感积极影响了他们对智慧社区服务的接纳意愿。(28)Li, R., Huang, Q., Chen, X., Zheng, B., Liu, H., “Factors Affecting Smart Community Service Adoption Intention: Affective Community Commitment and Motivation Theory”,Behaviour & Information Technology, Vol.38, No.12, 2019, pp. 1324-1336.另一方面,当智慧社区建设需要公众意见和反馈时,社区参与在其效能提升过程中也可能起到重要作用。根据一项针对公众参与智慧城市建设的研究,公众参与的行为态度、主观规范和感知行为控制对其参与意愿均具有正向的直接影响,而参与意愿直接正向影响了参与行为,进而能够提高智慧城市的建设绩效。(29)崔庆宏、薛凯、王广斌:《公众参与智慧城市建设的意愿、行为与绩效关系研究》,《现代城市研究》2019 年第11 期。因此,我们提出:

假设H2c:居民的社区参与对智慧社区效能评价有正向影响。

假设H2d:居民的社区参与对智慧社区需求有正向影响。

此外,根据社会资本理论,公民参与网络有助于生成信任、互惠和社会规范,而这些元素构成了社会“善治”的基础。(30)Putnam R. D., Leonardi D. R., Nanetti R.Y.,Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, 1994.社区参与已被视为社区治理结构的重要组成部分。相关实证研究表明,社区参与对社区治理绩效有显著的正向作用。(31)杨秀勇、高红:《社区类型、社会资本与社区治理绩效研究》,《北京社会科学》2020 年第3 期。鉴于此,我们提出:

假设H2e:居民的社区参与对社区治理水平有正向影响。

(三)智慧社区的两种鸿沟

“数字鸿沟”问题的实质是人群中数字能力始终存在差异。早期互联网研究关注人们在计算机购买和互联网接入能力上的差距,而随着个人电脑和网络普及,研究者则着力于探讨哪些人具备利用互联网从事“资本提高型”活动的能力。研究表明,男性、年轻人、体现社会经济地位的高学历和高收入群体在这方面的数字能力突出。(32)Van Deursen A. J. A. M., Van Dijk J. A. G. M., Klooster P. T., “Increasing Inequalities in What We Do Online: A Longitudinal Cross Sectional Analysis of Internet Activities among the Dutch Population (2010 to 2013) over Gender, Age, Education, and Income”,Telematics and Informatics, Vol.32, No.2, 2015, pp. 259-272.最近的研究显示,包括数字能力和能力积累水平的“数字资本”与年龄、收入以及教育程度紧密相关,但性别的影响则不明显。(33)Ragnedda M., Ruiu M. L., Addeo F., “Measuring Digital Capital: An Empirical Investigation”,New Media & Society, Vol.22, No.5,2020, pp. 793-816.因此,当审视这些人口特征变量与数字公共服务接纳的关系,相关研究也反映出年轻人、高学历群体会对电子政务有更高的感知易用性和感知有用性,进而有更强的使用意愿。(34)Colesca S. E., Dobrica L., “Adoption and Use of E-Government Services: The Case of Romania”,Journal of Applied Research and Technology, Vol.6, No.3, 2008, pp. 204-217.在我国城市,男性、高学历和高职业地位群体会更多登录政府网站或使用网上办事大厅。(35)梁洁珍、刘伟章、杨瑩:《广东省网上办事大厅的公众持续使用意向研究》,《广东行政学院学报》2015 年第5 期。而在农村,年龄、受教育程度和家庭经济地位等因素对政务微信使用具有显著影响,但性别的影响不明显。(36)王泽亚、马亮:《中国农村居民移动政务的使用及其影响因素——以政务微信为例的调查研究》,《华南理工大学学报(社会科学版)》2021 年第3 期。Shin 等学者考察了韩国居民对智慧城市创新技术中如AI 语音、智慧家庭、混合现实等七个项目的接受意愿,结果显示,年龄越小、教育程度越高,越倾向于接受所有各类新技术,而收入提高了居民对其中四类项目的接纳。(37)Shin S., Kim D., Chun S., “Digital Divide in Advanced Smart City Innovations”,Sustainability, Vol.13, No.7, 2021, pp. 4076-4098.因此,我们提出:

假设H3a:特定人口特征(性别、年龄、教育程度等)群体有更高的数字能力。

但在社区层面,同时存在着情况相反的“参与鸿沟”。根据已有研究和田野观察,那些数字能力较弱的群体例如女性、老年人以及退休人员,却会更积极地参与社区活动与居委会活动。居民收入与受教育水平通常与社区参与成反比关系,这些人群也有更强的社区活动参与意愿。(38)桂勇、黄荣贵:《城市社区:共同体还是“互不相关的邻里”?》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2006 年第6 期。这包含了两个方面的解释:一是制度逻辑。低保制度的约束性、福利制度的属地化管理以及传统单位制的习惯等让部分社会经济地位低、离退休人员有更多参与社区活动的要求。而社区活动的“小额礼品”也对那些中老年居民和低社会经济地位群体更有吸引力。(39)杨敏:《作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究》,《社会学研究》2007年第4 期。二是认同逻辑。居住时间、社区关系和社区情感等元素是居民参与公共事务的基础。由于亲子照料、全职居家、生活半径受限等主客观情况,女性和中老年人通常在社区拥有更多的社会关系,并可能有更强的社区认同。鉴于此,我们提出:

假设H3b:特定人口特征(性别、年龄、教育程度等)群体有更高的社区参与水平。

三、数据与研究设计

(一)数据来源

研究数据来源于2016 年笔者在福建省厦门市进行的调查。我们从502 个社区的名录中随机抽取了 22 个社区,并利用居民人口信息系统进行系统抽样,最后对每个社区抽取的50 位居民进行了面访式调查。调查获取了971 个有效样本,完成率为88.3%。根据研究目的,我们使用了其中804个互联网用户样本进行了分析。根据第九届中国智慧城市发展水平评估结果,厦门入围全国十强并获得2019 中国智慧城市创新示范奖。而在2014 年,厦门市就提出了年底“全市普及智慧社区”的目标。(40)《“智慧社区”年底在全市普及》,《厦门日报》2014 年7 月15 日。综上,厦门市社区样本反映的经验和不足具有一定的典型性和代表性。

(二)测量与操作化

1.被解释变量: “智慧社区”需求

为简化分析项目,研究将调查中16 项智慧社区服务分为智慧居住、智慧服务和智慧沟通三个模块。(41)不同城市和社区的实践中,智慧社区应包含哪些数字技术和服务其实并无定论。根据本研究调查地的官方和民间提法以及社区的实际应用,我们设计了这16 个项目作为考察智慧社区建设的内容。受访者根据自身对项目的需求情况,选择“没有需求”“不太有需求”“比较有需求”和“非常有需求”(1—4 分)。为了简化评估指标,研究将上述各类项目的需求应答转换为0—100 的标准化得分,并依据三个模块分类进行加总平均。具体测量模块所含的项目分别是: (1)智慧居住,包含“电子门禁”“物业在线支付”“物管在线评价”“物业呼叫系统”“物管在线交流平台”和“社区电子眼/监控”6 个项目,均值为66.3,标准差为26.4,信度系数为0.892; (2)智慧服务,包括“信息化监护系统”“诊疗信息化”“就业服务信息化”“法律服务信息化”,以及社区的各类“咨询/办理服务信息化”5 个项目,均值为67.5,标准差为27.7,信度系数为0.897; (3)智慧沟通,包括“在线社区资讯”“社区微信公众号”“社区微博”“社区网站/APP”和“社区QQ 群/微信群”5 个项目,均值为57.0,标准差为30.9,信度系数为0.933。

2.中介变量

(1) “智慧社区”效能。效能的测量采用了与智慧社区需求相同的项目,考察了居民对各项服务的评价。测度包括“非常不满意”“比较不满意”“比较满意”和“非常满意”(1—4 分)。研究同样将各项目标准化(0—100 分)后,进行了三个主模块的加总平均。最后智慧居住效能的均值为26.1,标准差为24.4,信度系数为0.894;智慧服务效能的均值为21.0,标准差为25.5,信度系数为0.923;智慧沟通效能的均值为21.8,标准差为24.4,信度系数为0.946。

图1 居民智慧社区项目效能和需求的均值散点图

图1 为智慧社区各具体项目的效能和需求的平均值情况。图中虚线显示了16 项智慧社区服务的总体效能和需求的均值水平。结果显示,智慧社区建设效能要远低于需求水平,并且二者之间也没有呈现出高度相关性。这潜在说明了除了技术特征,居民对新技术的需求还有其他决定因素。另外,除了涉及“智慧居住”和部分“智慧服务”的项目外,绝大部分项目都处在“低效能-低需求”的区间。这也反映出智慧社区建设实际尚未得到居民的了解和认同。

(2)数字能力。研究利用网络信息搜索、内容下载、在线商业活动和学习等6 种互联网活动频率来衡量居民的数字能力。具体测度为“从不使用”到“每天几次”(0—4 分)。该模块重点考察了互联网使用的信息和工具行为,潜在反映了居民学习和使用更多数字技术应用的能力。为便于后续研究,我们通过主成分因子分析得到数字能力的因子得分变量。

(3)社区治理水平。包括了社区硬件和软件两个方面:第一,社区硬件水平,具体为居民对社区居住环境、公共设施和周边配套三个方面的满意程度(“非常不满意”到“非常满意”,0—4 分)。第二,社区管理,该指标基于居民对地方社区管理者和相关管理部门的评价。我们通过量表设计考察了居民对社区管理工作在“及时性”“透明性”以及“问题解决效果”项目的评价(“非常差”到“很好”,0—4 分),以此反映社区管理的回应性、透明性和有效性。通过因子分析,得到每位居民对社区硬件和社区管理评价变量。

(4)社区参与。研究使用了里克特量表测量了10 种社区活动的参与程度,涵盖了社区信息交流、邻里互助和社区相关议题的行动。研究同样使用了主成分因子分析,提取了一个综合性的社区参与指标。

表1 显示了数字能力、社区参与以及社区硬件和管理水平的因子分析结果。结果显示所有项目的因子负荷值都高于基准值0.6。各因子的解释方差比例高于基准值0.5,克伦巴赫-a 信度系数值和因子可靠性(KMO)得分也都高于0.7 的基准值。这些结果表明研究的测量模型有较好的信效度。

表1 数字能力、社区参与、社区硬件和社区管理水平的因子分析结果

3.解释变量

结合研究假设和已有文献,本文主要考察了性别、年龄、受教育年限和收入水平这四个人口特征变量的影响。其中性别赋值是男性为1,女性为0 (参照组)。样本中男性占比46.1%,女性占比53.9%。年龄为连续变量,样本平均年龄为39.96 岁,标准差为12.86。样本学历变量也为连续变量,平均受教育年限为13.90 年,标准差为2.86。收入情况上,根据月收入水平,以1000 元为组距,将“无收入”到“收入为10000 元以上”的区间划分为11 个收入等级的连续变量,样本平均收入水平为4.92,标准差为2.74。

(三)统计模型

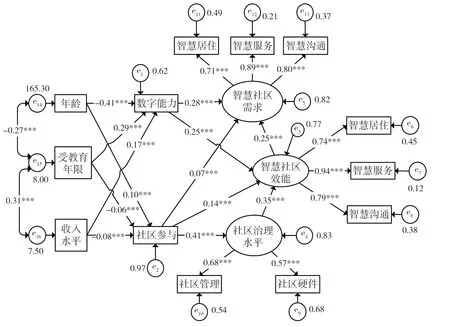

基于假设之间的联系,本研究的统计模型设定如图2 所示,拟对智慧社区需求建构的技术和社区两种路径进行综合考察。研究将利用结构方程模型(Structural Equation Modeling, SEM)进行统计分析和检验。与一般线性回归分析相比,结构方程模型能够估计变量间的多元关系,纳入潜变量测量结构,也可以评估特定变量的间接(中介)效应,还提供了各类可用于模型比较的整体拟合优度指标。

图2 统计模型

四、分析结果

(一)结构方程模型分析结果

图3 为结构方程模型的初步拟合结果。初始模型结果显示,大部分变量之间关系都具有统计显著性,基本符合理论预期。但与已有研究发现相似,性别变量的影响不显著。在数字技术使用和社区参与方面的“性别鸿沟”已不明显。此外,社区治理水平对智慧社区需求的影响也不显著,但对智慧社区的效能具有影响。因此,社区治理更多是通过提升建设效能,从而影响了居民的需求。

在模型拟合指标上,初始模型的卡方与自由度比值x2/df 为4.48,高于建议值1-3。近似均方根误差RMSEA 为0.066 (建议值<0.05),比较拟合指数CFI 为0.936 (建议值>0.9),塔克-刘易斯指数TLI 为0.910 (建议值>0.9)。总体上,初始模型的拟合指标欠佳。鉴于分析结果和评价指标,我们对模型进行了修正,删除了模型中不显著的路径并对模型进行重新拟合。

图3 初始模型注: (1)系数为标准化路径系数; (2) ***p<0.001,**p<0.01, *p<0.05

图4 为修正后的最终模型结果。最终模型的各项拟合指标显示,x2/df 为2.534,RMSEA 为0.044,CFI 为0.965,TLI 为0.977。上述指标都优于建议值,而且较之初始模型,模型拟合效果也有较大提升。模型显示了以下结果:首先,在智慧社区建设的技术链条上,其建设效能对需求有积极影响,而且数字能力对智慧社区效能和需求都有积极影响。假设H1a、H1b 和H1c 得到了支持。其次,在社区链条上,社区治理水平越高,智慧社区建设的效能越高,这支持了研究的假设H2a。但是社区治理对智慧社区需求没有直接影响,假设H2b 没有得到支持。而“社区性”的另一方面,社区参与对社区治理水平、智慧社区建设效能和需求都有显著的积极作用,假设H2c、H2d和H2e 得到了支持。最后,模型考察了一些关键性人口特征变量对数字能力和社区参与的影响。研究发现,那些年龄越大、体现社会经济地位的教育和收入水平越低的居民,数字能力也会越低,这与目前“数字鸿沟”研究的发现相一致。但这些人群在社区参与上的表现却完全相反,与那些年轻的、高学历和高收入的居民相比,他们会有更高水平的社区参与。因此,假设H3a 和H3b 也得到了支持。

(二)基于bootstrap的中介效应检验

研究发现,年龄、教育程度和收入水平变量对社区参与和数字能力都具有显著影响,但二者的作用方向恰恰相反。由于这些人口特征到智慧社区需求之间具有多重的中介链条,为了评估两类路径的总和中介效应和提高验证精度,研究使用了基于bootstrap 方法的中介效应检验,通过1000 次的样本抽样,构造了偏差校正标准误和参数百分位bootstrap 法95%置信区间。

如表2 所示,年龄大、教育和收入水平低的人群通过数字能力的中介来提升智慧社区需求的影响为负,这表明数字能力不足是这类人群提高智慧社区需求水平的重要障碍。但另一方面,他们通过社区参与来促进需求提高的路径影响为正。这意味着更高的社区参与是他们克服数字能力障碍的潜在方式。对两类路径的中介效应量进行比较,可以发现,社区参与路径的效果较弱,但这一发现却有重要意义。因为其提供了居民在智慧社区建设中对抗“数字鸿沟”的契机和新思路。

图4 最终模型注: (1)系数为标准化路径系数; (2)***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05

表2 两类路径的中介效应检验

五、结论与启示

数字化趋势使中国基层公共服务发生了日新月异的变化,但也对服务接受者的能力、基层社区的治理结构提出了新要求。本文以智慧社区建设需求为研究对象,探讨了基于技术应用的能力要求和治理的“社区性”元素两种路径的影响。研究发现,数字能力、社区参与对智慧社区建设需求都产生了直接和间接的作用,而社区参与则能够通过提升社区治理水平,进而影响建设效能。在这两种路径中,数字能力和社区参与形成了作用相反的互补效应。因此,本研究有以下几个方面的理论和政策启示。

首先,居民对智慧社区的效能评价和需求受到自身数字技术使用能力的影响。这意味着技术接受的障碍不完全取决于技术先进与否和技术管理水平的高低。事实上,技术接受的障碍在居民接触和认知新技术的机会层面就已存在,并影响了不同群体的感知和判断。智慧社区建设不仅依赖于政府或企业的“智慧”,更建立于“智慧公民”(Smart Citizen)的基础之上。因此通过宣传引导来精准提升特定人口特征的居民关注相应服务,并以数字教育和培训等手段发展居民的数字技能来激发公共服务需求尤为重要。

其次,社区参与既能够直接加强居民对智慧社区服务的认知和理解,也可以通过促进社区治理,进而提升智慧社区服务的效能和需求。社区参与和社区治理的软硬件条件是智慧社区建设的“社区性”基础,但目前研究却时常忽视了这一基础。实际上这种“社区性”并不要求与智慧技术直接相关,居民也不一定需要直接参与到智慧社区建设过程中。构建良好的社区硬件和管理环境,开展广泛的居民活动都可以帮助新技术更好地落地社区。居民对社区公共事务的参与,一方面能够自下而上地通过与社区和邻里的互动,提升居民对新型服务的认知和使用机会;另一方面,也有利于数字公共服务的接受者更清晰地表达自身意见。若结合有效的社区管理和回应能力,就能够自上而下地促进服务提供者更好地进行项目设计,让智慧社区服务更加贴近实际。事实上,“社区性”建设才是智慧社区建设的“本”。

再次,研究揭示了智慧社区建设中跨越“数字鸿沟”问题的新思路。虽然年长、低社会经济地位的居民存在数字能力不足的问题,但他们与社区的“亲和性”,赋予了这类居民群体接触和了解智慧社区服务的优势。虽然目前研究强调智慧城市或社区建设中公众参与的作用,但也低估了这种参与对不同人群的效用。参与,不仅仅是数字治理的内在要求,也是数字弱势人群对抗数字化过程中不平等问题的最重要“武器”。

最后,研究虽然强调需求在智慧社区建设中的重要意义,但也认为需要警惕单纯以“需求”或“效能”为导向的智慧社区建设模式。基层数字化服务实践往往采用以绩效为核心的项目化或“试点”“示范”等典型模式,希望产生更好的推广效应。但根据本研究,那些居民素质高、社区治理条件好的社区会有更高的智慧社区建设效能,也会有更高的需求。而对那些居民参与少、治理水平低的社区来说,就容易陷入传统服务和数字服务都不足的双重弱势。单纯追求智慧社区建设“项目绩效”的发展,可能造成社区结构性的“马太效应”风险,不利于公共服务的均等化。因此,也应摒弃智慧社区建设中简单以“需求”或项目绩效作为评价标准的弊端。也就是说,要重视“需求”,更要通过发展居民数字技能素养和社区性来创造“需求”,从构筑社区基础能力的方向来推动智慧服务的普惠化。