失独父母生活体验质性研究的Meta 整合

2022-04-06钱湛杨晓婷耿可林觐民

失独父母遭遇失去独生子女的强烈负性应激事件后,会出现抑郁、焦虑、孤独感、自责等心理困扰

;他们的生活也会因此发生巨大变化,包括家庭结构和功能的重新调整、养老及物质保障危机、社会支持网络缺失等困境

。当前国内外已有学者探究失独父母体验和感受

,但是单一研究结果无法呈现出失独父母生活体验的全貌。故本研究采取Meta 整合方法,尽可能考虑失独父母生活体验相关质性研究的哲学理念、思想以及探究方法学的特异性、多元性,充分明确相关研究结果,对失独父母生活体验的现象进行重新诠释、形成新解释,从不同维度、更高层次诠释失独父母生活体验的现象,注重多个失独父母生活体验相关的质性研究结果的整合,形成较为完整的失独父母生活体验的质性循证证据,以期帮助社区医务人员理解失独父母的感受并制定有效的心理干预和帮扶措施,为提高失独父母的生活质量提供参考和依据。

1 资料与方法

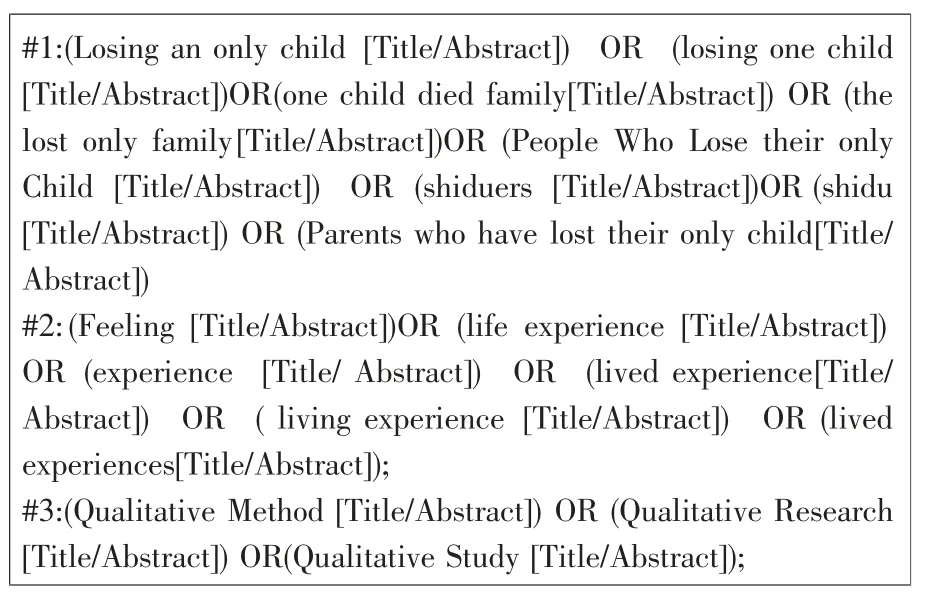

1.1 检索策略 检索PubMed、The Cochrane Library、CINAHL、PsycINFO、Embase、Web of Science、EBSCO、中国知网、万方数据、维普中文期刊服务平台、中国生物医学文献服务系统从建库至2021 年8 月30 日收录的关于失独父母生活体验的质性研究。中文检索词包括失独家庭、失独父母、失独、体验、生活体验、质性研究、质化研究、定性研究等;英文检索词为losing an only child/losing one child/one child died family/the lost only family/People Who Lose their only child/Parents who have lost their only child/shiduers/shidu,qualitative research/qualitative study/Qualitative Method,Life Experience/Feeling/lived experience/living experience/lived experiences 等。以PubMed 示例,检索策略详见图1。

1.2 文献纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准 (1)研究类型:包括描述性质性研究、扎根理论研究(包括经典扎根理论、程序化扎根理论、建构扎根理论)、现象学研究(包括描述性现象学、解释性现象学、解释性现象学分析)等不同类型的质性研究;(2)研究对象:失去独生子女并不再领养或不再生育子女的父母;(3)研究现象:失独父母的生活体验或者失独后感受。如果研究中仅仅将失独父母的生活经历作为亚主题,则也纳入该研究,但是仅提取失独父母生活及心理体验的相关内容;(4)情景:父母失去独生子女后的生活全过程。

1.2.2 排除标准 (1)研究内容局限于失独父母心理、文化及社会影响因素而不探究失独父母生活和心理体验的研究;(2)无法获得文献全文、数据存在缺失或者遗漏的文献、重复出版的文献、非中英文形式发表的文献和会议论文等。

本刊严格执行稿件三审责任制,来稿发表刊登的栏目类别由终审时根据杂志对文章的要求决定,以发表时为准。凡正在本刊审阅的稿件,作者如欲投他刊,请务必事先与本刊联系并撤稿,切勿一稿两投。

1.3 文献筛选与资料提取 2 名循证护理研究者(已接受循证护理学教育和培训的护理学硕士)独立进行文献整体筛选及数据提取工作,如果在操作过程中遇到分歧,则由本研究小组的第3 名研究者进行审慎判断和决定。运用Endnote X7 软件删除检索结果中重复文献。然后认真阅读文献题目,剔除与本研究主题(失独父母生活体验)明显无关的文献;再仔细查阅剩余文献的摘要、关键词及全文等内容,最终确定纳入文献。资料提取内容包括第一作者及发表年份、国家、研究方法、研究对象、样本量、研究主题、研究结果及主题相关证据内容。

1.4 文献质量评价 根据澳大利亚JBI 循证卫生保健中心制定的质性研究质量评价标准(2016)对纳入文献开展方法学质量评价

。方法学质量评价工作由2 名循证护理研究者独立进行。以“是”、“否”、“不清楚”、“不适用”的评价标准对每篇文献进行评价。如果符合全部质量评价标准,则判定为A 级;如果部分符合质量评价标准,则判定为B 级;如果全部不符合质量评价标准,则判定为C 级。质量评价过程中处理意见分歧的方式是由第3 名研究者对文献进行评价,以最终确定是否纳入该文献。最终仅纳入B 级及以上的文献。

市场经济体制建立的渐进性,决定了机构改革的过渡性[11]。在我国的经济体制改革过程中,本身就内蕴着同行政体制改革的斥体耦合关系,将本不应该在经济领域发挥的政府权力与职能剥离出去,将必要的政府权力与职能予以保留,直至合理划分政府与市场的边界、找准二者的最佳结合点,依然是二者协同改革的难点与重点;但二者又在绝大部分领域存在着共体耦合关系,这不仅加大了经济体制改革与行政体制改革的难度,更是加剧了二者协同改革的复杂性。

2.4.1.4 类别4 承受孤独和痛苦 失去孩子的陪伴,孤独往往长期伴随失独父母,他们会羡慕完整的家庭和感慨自己命运的不幸。例如“有时候也感到挺孤单的,看到别人一大家子,觉得自己的命运怎么这样

”。时间治愈不了失独父母内心的痛苦,痛苦只会随着时间与日俱增。例如“时间对于治疗我们这种痛苦是没有用的,我们这种痛没办法治,时间再长也没有用。

”

这两种技术在使用的时候都像巧妙的剪刀一样,在目标编码位点上剪开植物DNA的双螺旋。剪切后的DNA会自我愈合。此时,断裂处的基因或被删除或被扰乱,从而有效“关闭”目标基因的表达。

2 结果

2.1 文献检索结果 通过计算机检索11 个数据库后获得694 篇文献,运用Endnote X7 软件剔除重复的文献,剩余425 篇文献;然后认真阅读文题和摘要、文献全文,经过严格的方法学质量评价后,最终纳入14 篇文献

,其中包括2 项扎根理论研究

,7项现象学研究

。5 项未注明具体的质性研究方法学

。文献筛选流程及结果详见图2。

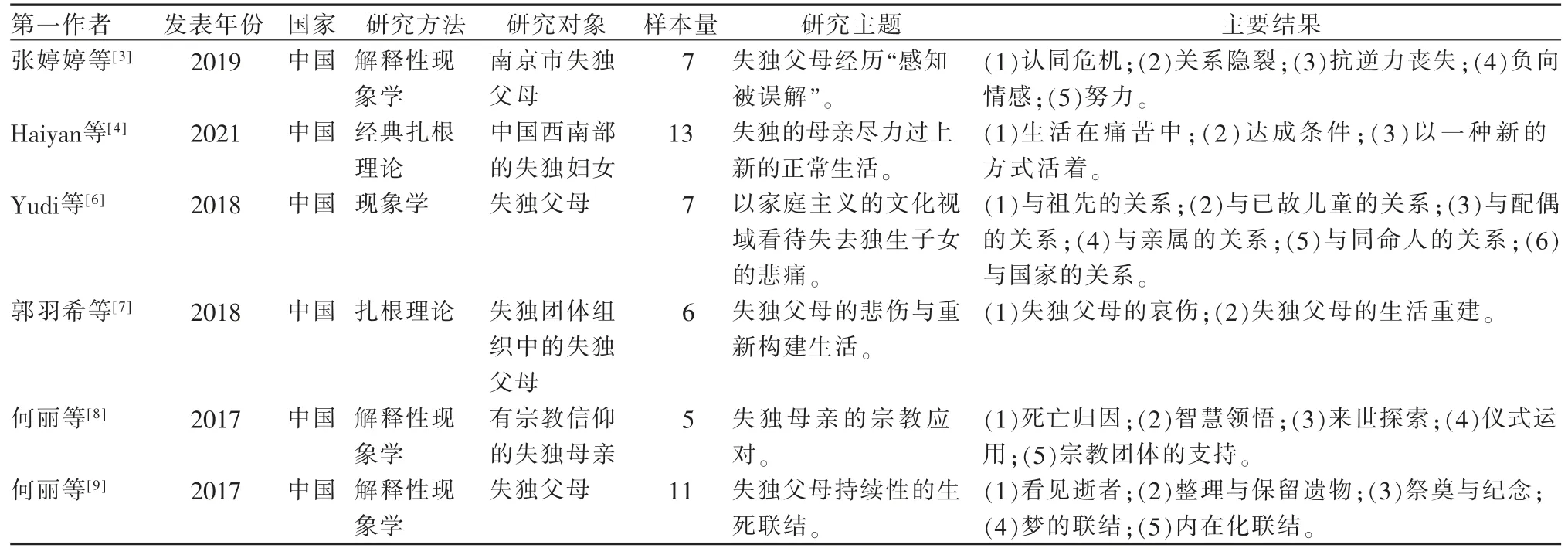

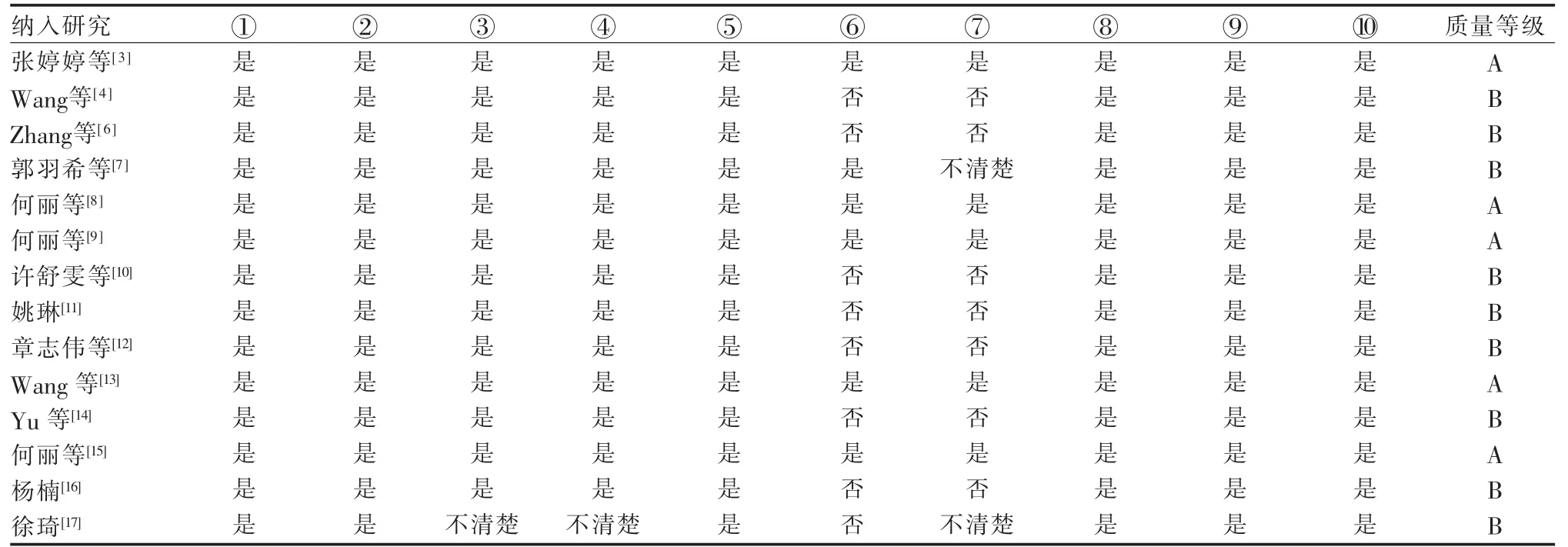

2.2 纳入文献的基本特征 14 项研究的基本特征包括第一作者及发表年份、国家、研究方法、研究对象、样本量、研究主题、主要结果,纳入文献的基本特征详见表1。

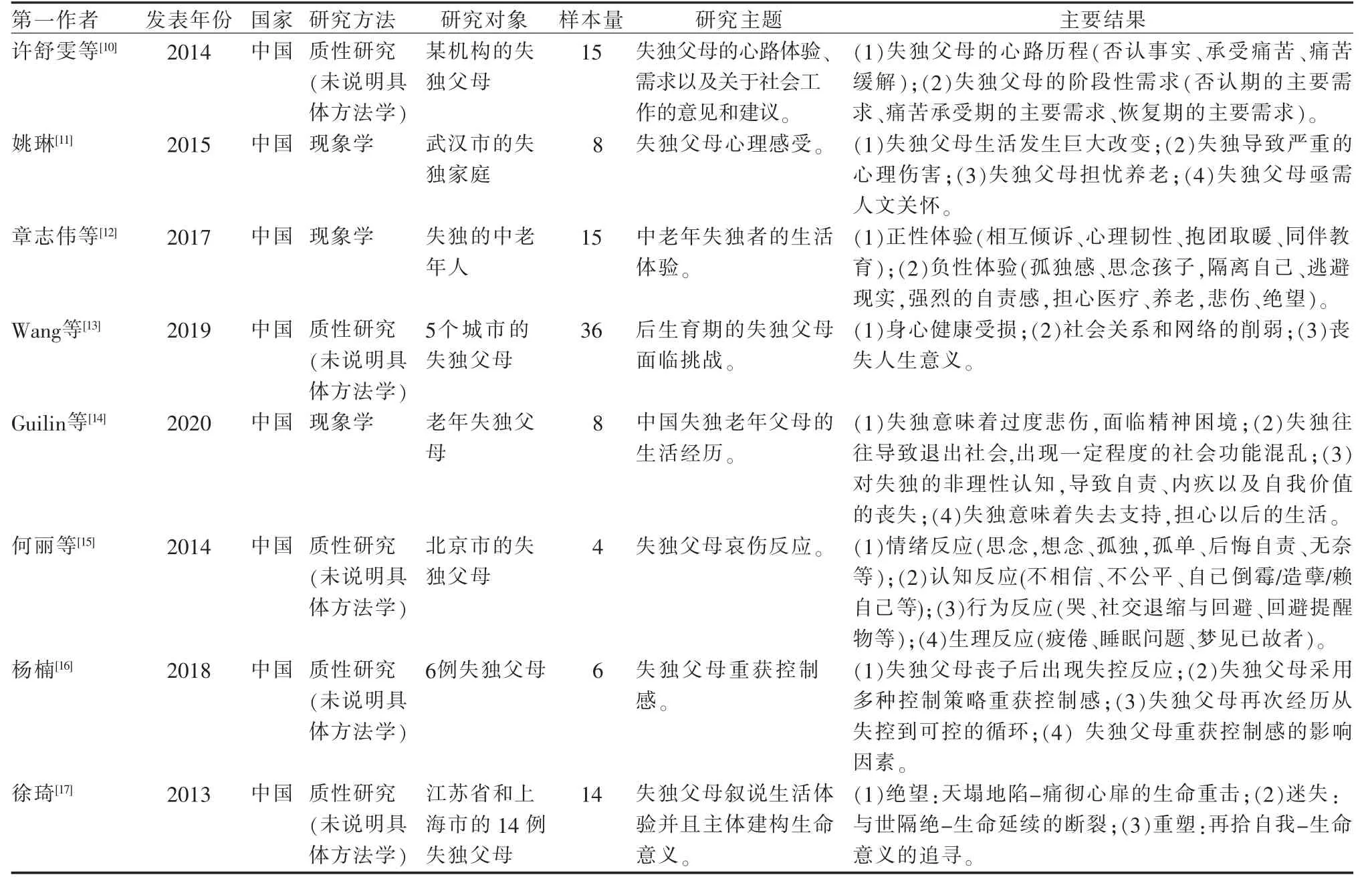

2.3 纳入研究的方法学质量分析 本研究所纳入的14 篇文献经过方法学质量评价

,其中A 级5 篇,B级9 篇。14 项研究中,包括2 项扎根理论研究

,其中Wang 等

明确采用了经典扎根理论研究方法,郭羽希等

未明确采用了哪种流派的扎根理论;7 项现 象 学 研 究

,其 中3 项 明 确 了 解 释 性现象学

,4 项研究未明确使用何种流派的现象学研究方法

;5 项研究仅介绍采用了质性研究

。同时大多数研究在第6 项和第7 项质量评价标准,这2 个方面说明情况不够或存在缺陷。纳入文献的方法学质量评价结果详见表2。

简化检定法要点:在每个仪器站上用望远镜盘左和盘右对每个目标点进行观测,获取目标点的三维坐标(x,y,z),这样在2个仪器站上共获得16组目标点的三维坐标测量数据。每次设立仪器站,仪器度盘的初始方向无特定要求,可以是任一数值,但在整个观测期间,需要保持目标点稳定可靠。

2.4 Meta 整合结果 从14 项研究中总共获取52个原始研究结果,然后经过分析和整理,初步归纳形成22 个关于失独父母生活体验的新类别,最终将不同新类别综合为6 个整合结果。

也有过绝望的时刻。同来的五个人,被分为两组,李高明和朋友在一个山头,另外三人在另一个山头。一天,李高明在山头上看到另外三人背着行李,对着他喊他们要回家了。李高明身边的朋友当即扔下了锄头,奔着去追。“一下子我就觉得被抛弃了。”

2.4.1 失独后的挑战与压力

2.4.1.1 类别1 关系隐裂和疏远 原来良好的人际关系因为失去独生子女而出现裂缝,并且失独父母产生主体远离意识,不愿意与他人继续相处。例如“原来很好的关系也会有裂痕了……心里已经没有什么想跟她们在一起的想法了。

”独生子女的去世使得亲朋好友的关系开始疏远,失独父母怕影响别人的情绪和生活,更不愿意谈及与孩子相关的话题。例如“孩子死后,我们与亲朋好友疏远了。我们不知道在他们面前说什么。当谈论我们的悲伤时,我们害怕影响他们的情绪。我们这个年龄的人总是谈论彼此的孩子,以及孩子的婚姻和生育,这肯定会伤害我们。

”

2.4.1.2 类别2 认同危机 失独父母发现自己无法归属于特定的社会群体,缺乏社会群体归属感和存在于社会群体中的价值及意义,并且时常感到被社会排斥和拒绝。例如“就觉得自己格格不入,……只有你一个人跟人家不一样……感觉我融不进去,不合群。

”失独事件破坏了失独父母的社会归属感,也使其产生强烈的自我认同危机,他们觉得自己不再是一个正常人,失去了正常人所具有的能力。例如“你就觉得自己干什么都不行……弄得我自己都感觉自己不是一个正常人了。

”

2.4.3.1 类别1 不愿接受(回避和逃脱)失独事件是强烈的负性应激源,失独父母内心极度抗拒突然而来的打击和挑战,更倾向于逃避现实和封闭自我,例如“我们不停地求大夫再救救她,再努力一下,再坚持一下,小君就会回来。

”失去独生子女使他们害怕回家,害怕接触到与孩子相关的环境,更害怕空旷的房间。例如“我现在真的很怕回家,看见那个空荡荡的大屋子我就害怕。

”

1.5 资料分析 根据澳大利亚JBI 循证卫生保健中心制定的Meta 整合方法

,反复多次阅读文献全文,重复比较、分析研究结果间的关系和异同,在充分理解和诠释关于失独父母生活体验原始研究结果的内容、价值、概念的前提下,将类同的原始研究结果进行重新归纳和综合,生成新的类别。然后将不同的新类别归纳成几个高度概括的整合结果,对失独父母生活体验的现象进行新的诠释和理解,最终形成可靠的质性循证证据。

2.4.2 感受社会支持

老陈坐了半个小时才走,等他走出门,我发现自己出了一身汗。关上门,直到老陈的脚步声再也听不到了,我的心才平静下来。老陈留下三个烟头,每个烟头都抽到过滤嘴他才按灭。老陈真的能唠叨,也不管别人爱不爱听,他自顾自地说着。老陈不仅能说,还喜欢多管闲事。老陈就是这么说的,还故作神秘地压低了声音:过去,这房子里曾住过一个女人。那个女人,是干那个的。

2.4.2.1 类别1 家人和“街坊”的关心 家人们同情失独父母并愿意提供其物质或情感帮助。失独父母罹患疾病时感受到了来自家人的关心和支持。例如“(和亲戚在一起)有时我们互相拜访;有时他们会过来看我们。例如,如果我生病住院了,他们都会来医院来看我。这一点很关心,对吧?

”伴侣双方经历相同的痛苦并身有同感,互相的理解与支持能够促进生活重建,相互的同理心是社会支持系统中的关键内容,能促进关系巩固和支持促进。例如“我们孩子走了,也没有互相抱怨,这个时候2 个人的相互支持那是相当重要的。

”街坊邻居过年过节的问候和理解也能够温暖失独父母的内心,哪怕是简单“几个桃几个枣”这样的小礼物,例如“我们旁边那街坊,过春节……搁几个桃几个枣给我送过来了……一直暖到我的心啊。

”

2.4.3.6 类别6 人前恢复,人后流泪 部分该群体在失独之后假装坚强地活着,他人无法理解或者体会他们内心的痛苦,同时他们也拒绝谈及自身不幸。例如“在人前装没事,回家了自己看着照片抹眼泪是小君爸爸最常见的状态。

”

具有相同遭遇的同伴能真实体验到彼此的感受和心理,同伴的支持和鼓励有利于增强失独父母的心理韧性,并且给予他们温暖和感动。例如“有姐妹生病的时候,我们会组织有过同样经历的成员去以自己的切身经历去鼓励他们。

”构建有益的失独组织,使得失独父母主观上感觉“好了很多”,例如“比如你们现在组织的……给我们这样的人群搭建了一个新的平台,我们觉得真的好了很多。

”

2.4.3 产生不同的应对方式

2.4.1.3 类别3 担忧自己缺乏照顾和养老保障 失去独生子女后,当事者担心无人照顾,对未来充满不确定,甚至担忧自己就算死亡也无人发现。例如“我的身体不好。我不知道将来该做什么,也不知道谁会照顾我。现在我担心如果有一天我死在家里,会没有人找到我。

”没有子女使得老年失独父母担忧养老保障问题和缺乏情感支持,尤其是那些没有存款及经济收入的老年人。例如“我今年62 岁了,几乎没有存款。我不能在老年期工作,也没有养老金。我所依赖的是政府的补贴,但很少,每月只有几百元(相当于70~80 美元)。我没有基本的养老保障,更不用说情感支持了。与那些被孩子和孙子、孙女包围的世界截然不同。

”

2.4.3.2 类别2 情绪表达应对 失独父母感慨生命的脆弱和人生无常,会产生自杀(跳湖)的悲观想法。例如“人在这些自然面前,简直就是太脆弱了,我当时很想就跳进湖里算了。

”不良的情绪(痛苦)通过哭泣的方式表达和发泄。例如“我们家庭遇到这么大的事情,我们所有家里人全都哭得不行不行的。

”还有失独父母表现为烦躁,尤其是空闲和安静的时间。例如“一到休息,闲得没事儿,特别烦,就莫名其妙地烦。

”

2.4.3.3 类别3 转移注意力 部分失独父母尝试通过参加许多有意义的活动降低对于“失独事件”的关注度,从而获得心理缓解。例如“我每天就往外跑,安排满。早上,下去锻炼……时间就过掉了。忙起来也觉得好一些。

”失独父母采取“自然疗法”会暂时忘记失独带来的痛苦,减轻失独带来的心理负担。例如“一起……出去踏个青……去看看不一样的风景,确实心里会舒服点。

”

我们除了要保持住民族的审美特性之外,还要拓展新的审美精神,大胆吸取现代审美理念以及趣味,使作品充满具有时代感的审美精神。当代粉彩没骨花鸟画的审美精神应当吸取西方先进的审美理念,更加贴近生活,贴近自然。这样符合生活,且具有文化底蕴的作品才能够具有这个时代的审美特点。

2.4.3.4 类别4 自我安慰 自我安慰是指通过发展各种策略来安慰和鼓励自己,比如自言自语,强迫自己积极思考,假装坚强,建立一个自信的外部形象。例如“我告诉自己,孩子在看着我。如果我不高兴,她就会很伤心的。

”失独父母相信他们死后会与孩子重逢,自我安慰使他们能平静地活下去。例如“在将来,我会和我的女儿在一起。我们将在那里见面。她肯定在等着我。她认为我越晚来越好。她那里很好。我不需要匆忙地去那里。

”

汉晋之际,晋室东迁,大量士族纷纷南下,在江南这片热土上,江南艺术世家呈现出鲜明的特色。这一时期,江南艺术世家产生了众多的艺术家,他们有着多种艺术才能且独具个性,这一时期的艺术传承方式秉承家族式的传承方式,琅邪王氏和陈郡谢氏便是这一时期江南艺术世家中的佼佼者。

2.4.2.2 类别2 失独组织和(或)同伴给予的温暖

2.4.3.7 类别7 宗教应对 部分失独父母产生出宗教应对,认为失独的苦难是上帝安排的人生必经之环节,需要和上帝沟通以面对挑战。例如“我说上帝怎么给我安排这么多的环节……只能是把你这些要求都跟上帝提出来(温柔)。

”宗教信仰伴随着他们走过丧子之痛,例如“我不信教,但是我就是宁信其有不信其无。

”

2.4.3.8 类别8 向下社会比较 俗话说比上不足比下有余,失独父母遇到条件和资源等境遇更差的群体时,会利用向下社会比较而产生心理安慰。例如“看到那些残疾人……也挺不容易的,我想想我比她还幸福哈。

”失独父母认为比自己生活更艰难的人还是存在的,自己过得并不是最差的。例如“你说比咱好的没法比,有的是,比咱差的人也不能说一个没有。

”

2.4.4 失独后衍生特殊需求

2.4.4.1 类别1 亟需各方面人文关怀 失独父母期望得到社会志愿者的关注,获得更多沟通的机会,反映出他们寂寞的内心和渴望关怀。例如“社会志愿者可以陪我们聊天谈心……很多跟潮流的东西我们不熟悉,年轻志愿者们也可以教我们。

”失独父母表达了他们失去孩子后的自卑感,期望获得精神上(如理解、尊重、护理、爱)支持的强烈愿望

。例如“本来小孩没了,跟人家在一起就很自卑了,现在越交往越有挫败感……你做的事情在他们看来都是没用的。我只能偷偷的,给你看,别人来我是不给的,因为他们不理解。

”失独父母希望被周围环境尊重和理解。

2.4.3.5 类别5 接受现实 随着时间推移以及社会互动,失独父母对于失独事件产生升华或者补偿的认识和理解,明白世事无常,不能尽如人意,懂得接受才能获得新的自我和生活。例如“我通过学习交流……有了更多认识。人生真的是很无常的,接受吧!

”生活依旧,失独父母意识到必须直视生活,继续他们的生活,并不是失去了儿女就意味着生活的终止,例如“生活还要继续啊,然后我们还有个孙女,其实相对来说已经是比较好的了。

”

2.4.4.2 类别2 期待国家政策的保障 传统 “养儿防老”的模式和路径中断,失独父母表达了渴望获得来自国家、政府的养老和医疗保险支持的需求,例如“希望国家能设身处地为失独父母考虑,踏实处理失独群体的医疗难题。

”他们缺乏来自子女的经济支持并处于失业状态,生活变得更加艰辛。例如“我家经济条件本就不太好,现在又老年丧子,没有多余积蓄又没有工作,生活艰难啊。

”2.4.5 持续地思念孩子和纪念

2.4.5.1 类别1 看见逝者(幻觉现象)由于思念和不愿遗忘,许多失独父母会在恍惚间将与子女身形、外貌相似的对象认为是自己已故的子女,当他们意识到认错人的时候,失望和现实的打击会触发情感的失控,才清楚地明白自己的孩子已逝,永远地走了。例如“我就意识到,那不是女儿,我就忍不住大哭起来,她说,阿姨,你有事吗?我说没有(哭泣)……

”失独父母虽已明确孩子的逝去,但他们无法忘怀孩子,会产生“逝者尤存”的幻觉,包括听见孩子声音和看见孩子等。例如“晨晨妈依然保留着儿子房间的所有摆设……好多次她都听见了晨晨说话的声音……却总是发现空无一人。

”

2.4.5.2 类别2 保留遗物与纪念 既已失去孩子,失独父母选择以纪念和“送东西”的方式,包括放河灯、送寒衣等形式来关心已故的子女。失独父母仍保留子女生前的日常用品(遗物),他们认为物品是与孩子相联系的媒介,欺骗自己孩子还在这个世界上。例如“我孩子的东西一直都保存着……我就觉得她还在。

”

随着水平井技术在埋藏深、厚度薄、分布散的稠油油藏大规模应用,较充分地动用了该类难动用储量。但是随着热采吞吐周期的增加,地层能量越来越差,周期产量越来越低,周期效益逐渐变差。水平井蒸汽驱技术能够解决开发后期的生产矛盾,现河采油厂在乐安油田草33稠油油藏开展水平井井网下的蒸汽驱技术研究,优化转驱时机、注采参数等油藏工程参数。

2.4.5.3 类别3 内在化联结 虽然孩子已经逝去,但是内心仍坚信其存在于世,伴随着失独父母,给予失独父母力量和勇气。例如“我第一个10 000 m 都是在与儿子的日子里面做的……我跑马拉松特累的时候,我会念叨他。他会给我力量……而且我所到之处,我觉得我都带着他。

”照片是已故孩子珍贵的影像资料,影像记录资料联结着孩子,倾注着他们对于孩子的想念,照片的陪伴抚慰着失独父母的心,仿佛孩子与他们同在,例如“我用我儿子的照片做了一条项链……我戴着它,我觉得我的儿子是和我在一起。

”

2.4.5.4 类别4 梦的联结 由于长期思念孩子,失独父母经常梦到孩子,这使他们更加思念孩子。例如“一个梦一个梦,就让我觉得,哎呦,我孩子非常好,真是挺好的。

”梦的联结往往得不到周围人的理解和认可,但是他们仍然认为是有意义的。例如“就好像我说的都是假的,我跟我们家人讲。

”

2.4.6 创伤后成长

2.4.6.1 类别1 变得更加勇敢和坚强(获益)失独后的精神与情感压力持续刺激失独父母,失独父母开始适应压力并且调节到良好的稳定状态,他们开始重新思考苦难(失独)带给他们的意义和价值,他们开始变得更加勇敢且坚韧。例如“我们要从悲伤中走出来,要勇敢地面对生活。

”失独父母学会微笑地面对生活,意识到不能活在痛苦的回忆中,应该坚强地承担生活的责任并继续走好未来的路。例如“我要微笑着面对生活……不能沉浸在痛苦当中,应当收起眼泪,坚强地活下去。

”

2.4.6.2 类型2 生活意义重构和互构 失独父母遭遇失独事件,却能够从苦难的阴影中走出,走向感恩和服务社会的道路,是生命成长中意义建构的升华过程。例如“我一直就怀着一颗感恩的心,可是我现在还能力不够,以后我有能力我会做有利于社会,帮助社会的事情。

”失独父母认为自己从孩子身上学到了很多,他们重新定义了失独带来的意义和价值,例如“孩子们在Push(推动)家长要进步。所以,我要活出他希望我活出的样子。

”

3 讨论

3.1 促进融入社会和环境,提高自我认同和价值感本研究发现失独父母在失去独生子女后,其关系网络和社会互动受到损害,害怕自身不良遭遇和情绪影响他人,并且出现自我隔离的现象。这与胡叠泉

的研究结果基本一致,究其原因,失独父母受到了来自传统文化和思想的重压(失独父母失去独生子女,意味着与子女相关的社会地位和社会资本发生巨大变化,并且在文化惯习的压力下被迫通过边缘化来保护自己)

;同时伴随时间推移,亲友对于失独父母的关心和支持将会日趋减少。此外,失独父母为了避免情感和心理冲击,无法与周围非失独父母谈论与子女相关的话题,造成了话语互动方面的自我隔离。为了改善失独父母的处境,应该积极鼓励其参加群体活动和主动修复社会关系网络。社区工作人员应致力于促进失独父母开展社区居民的团体兴趣活动和项目,以此来增进关系和提高失独父母的活跃度,淡化因失去子女而产生的孤独感。众多社会工作者应致力于成立更多贴近失独父母实际生活和情感需要的专业帮扶组织、社交平台,改变现在失独父母自群体较少、组织功能薄弱、社会参与度低等不良状况

。同时针对失独父母自我认同危机,社会工作者可通过精神信仰的慰藉等,促进恢复失独父母的自尊,重拾信心,充分理解失独父母生活世界的内容,积极引导其重构自我和生活

。

这句话中的“…I want you to remember this…”可以理解为祈使句“Remember this!”。希拉里用陈述句的语气表达出来是为了缓和语气,能够拉近与听众的距离,同时也用陈述语气代替祈使语气也能使人们更容易接受。而说这句话的目的是为了引起听众的注意,同时也强调后面内容的重要性。

3.2 建立和完善养老和社会保障体系 本研究结果显示,失独父母面临着无儿女赡养的困境,担心自己缺乏照顾(包括情感支持)和养老保障,尤其是那些失业或者具有多种慢性疾病的老年失独父母群体,他们面临着更多与经济、情感、养老等方面的问题。国内有研究指出大多数失独人群(61.17%)更倾向于社区居家养老的模式

,同时受到“养儿防老”等传统观念的影响,父母一旦失去独生子女——养老的可靠支柱,意味着“养儿防老”的养老途径和保障模式的终止

,养老问题也日渐凸显;同时失独父母群体在物质资源、卫生保健服务、照护服务等维度的养老需求普遍高于非失独群体

。虽政府已有立法规定独生子女伤残死亡家庭的扶助政策,但仍满足不了失独父母的生活和照顾需求

;并且救助方式注重经济扶持,精神和情感关怀不足。应由政府主导、社会扶持,建立健全失独父母医疗保障制度和长期照护保障体系,建立失独家庭的专门优质养老护理院

。增加必要的社会工作介入,构建社区支持、团体互助、灵性支持的良好扶助平台,提供有效的精神与情感关怀

。

供给情况:上周国内尿素企业开工率有所反弹,但仍保持低位,整体开工率在56.87%左右。原料方面,受环保和限行政策影响,无烟煤产量和运输受到限制,价格整体有小幅上涨;天然气价格上周先涨后跌;合成氨方面,价格有小幅下跌。

3.3 引导接受失独现实 本研究发现失独父母极度思念已逝去的儿女,时常幻想看到逝者或者持续性地多梦、保留逝者生前遗物和居住环境、学习和举行悼念仪式(或者宗教应对)等,失独父母采取自我安慰、压抑、否认、隔离等多种应对方式来处理失独事件带来的影响。这与陈建世

的结果相似,认为大多数失独父母采取消极的应对方式;还有失独父母采取以情绪导向为主的应对方式,包括恐怖、抑郁、偏执、敌对等

,并且有研究表明高水平的情绪导向应对方式的失独父母报告的悲伤得分更高,依赖情绪应对策略将无益于调整失独父母的身心状态

。失独父母长期的自我安慰、回避、不愿接受现实的态度对家庭及生活造成不良的影响。主要因为儿女是父母的精神寄托,失去该心理支持后精神受到重创,无法从丧子之痛中走出

,双方的情感联结也无法在短时间内切断。为了改善失独父母的心理情感现状,心理护理专家及心理医生应该尽早介入,加强心理疏导,促进正确认知(改变非理性观念、调节认知过程),引导其正确认识和接受现实,意识到不能一直停留在过去的伤痛中,应该积极地调整生活的规划和方式

。

采用SPSS 19.0软件处理此次研究所得数据,数据资料采用例数(n)、百分数(%)表示,组间比较计数资料采用X2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

4 本研究局限性及展望

本研究纳入14 篇有关失独父母生活体验的中英文文献,但是研究内容均来自于中国,这14 个研究显然不能够展现出“失独父母生活体验”的完整面貌;同时因为研究对象在社会、文化、经济背景的异质性和多元性方面存在不足,所以对研究结果的阐释带来影响;此外,本研究局限于中英文文献,并未纳入其他语言的文献和未发表的灰色文献,所以对研究结果造成一定的偏倚。未来的应该应该增加其他语言、社会文化背景的研究和纳入高质量的灰色文献,有利于提高纳入研究的异质性和多元性,增强研究结果的完整性和可靠性。

[1] 王安妮,张雯,郭玉芳,等.失独父母抑郁的心理弹性多因素作用模型[J].中南大学学报(医学版),2021,46(1):75-83.DOI:10.11817/j.issn.1672-7347.2021.190301.

[2] 赵仲杰,都天虹.生态系统视角下农村失独家庭的困境应对策略研究[J].南方农机,2021,52(1):1-5.

[3] 张婷婷,张曙,虞骥,等.你并不理解我:失独父母体验“感知被误解”的质性研究[J].中国临床心理学杂志,2019,27(5):913-918.DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2019.05.012.

[4] Wang H,Chaiyawat W,Yunibhand J.Struggling to Live a New Normal Life among Chinese Women after Losing an Only Child:A Qualitative Study[J].Int J Nurs Sci,2021,8(1):43-50.DOI:10.1016/j.ijnss.2020.11.004.

[5] 胡雁.循证护理学[M].2 版.北京:人民卫生出版社,2018:159-160.

[6] Zhang Y, Jia X.A Qualitative Study on the Grief of People Who Lose Their Only Child: From the Perspective of Familism Culture[J].Front Psychol,2018,9:869.DOI:10.3389/fpsyg.2018.00869.

[7] 郭羽希.失独父母的哀伤及其生活重建研究[D].武汉:武汉大学,2018.

[8] 何丽,王建平.失独父母宗教应对的质性研究[J].中国临床心理学杂志,2017, 25(5):970-975.DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2017.05.039.

[9] 何丽,唐信峰,王建平.生死相连:失独父母持续性联结的质性研究[J].中国临床心理学杂志, 2017,25(4):697-703.DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2017.04.023.

[10] 许舒雯.“失独父母”:心路历程,阶段性需求及社会工作建议—基于x 机构15 名“失独父母”的质性研究[D].上海:华东理工大学,2014.

[11] 姚琳,余桂林,郑一瑾,等.失独父母心理状况的质性研究[J].中国实用护理杂志,2015,31(27):2082-2085.DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2015.27.017.

[12] 章志伟,戚铁宁,徐英,等.失独中老年人生活体验的质性研究[J].解放军护理杂志,2017,34(3):8-12.DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2017.03.002.

[13] Wang N, Hu Q.“It is not Simply the Loss of a Child”:The Challenges Facing Parents who Have Lost Their Only Child in Post-Reproductive Age in China[J].Death Stud,2019(1):1-10.DOI:10.1080/07481187.2019.1626941.

[14] Yu G,Lenny C H,Yu F,et al.Exploring the Lived Experience of Older Chinese“Shidu”Parents Who Lost Their Only Child:A Phenomenology Study[J].Cult Psychol,2020,26(4):837-849.DOI:10.1177/1354067X20936937.

[15] 何丽,唐信峰,朱志勇,等.殇痛:失独父母哀伤反应的质性研究[J].中国临床心理学杂志,2014,22(5):792-798.

[16] 杨楠.失独父母重获控制感的质性研究[D].北京:北京理工大学,2018.

[17] 徐琦.绝望,迷失,重塑:失独父母生命意义的主体建构[D].上海:华东理工大学,2013.

[18] 胡叠泉.失独家庭社会隔离现状及形塑机制分析[J].三峡论坛(三峡文学·理论版),2019(2):98-103.

[19] 张春泰.从原子化到共同体:失独父母的身份认同重构研究[D].武汉:华中师范大学, 2017.

[20] 徐晓军.失独父母边缘化的路径、类型与社会风险——基于个体与群体关系的视角[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,53(6):22-30.

[21] 陈莹.情境危机:失独老人的自我标签过程解读[J].重庆工商大学学报(社会科学版), 2016, 33(3):89-94.DOI:12.3969/j.issn.1672-0598.2016.03.013.

[22] 罗蓝,曾巧,何中臣,等.重庆市失独家庭父母养老意愿及影响因素[J].中国老年学杂志,2021,41(20):4550-4553.DOI:10.3969 /j.issn.1005-9202.2021.20.057.

[23] 方曙光.社会困境与自我隔离:我国农村失独家庭社会支持系统的建构——基于安徽湖北两省的实证研究[J].中国农村研究,2015(1):246-260.

[24] 戴卫东,李茜.不同居住方式对农村失独家庭养老需求的影响——基于四川省H 县的调查[J].人口与发展,2020,26(1):85-96.

[25] 肖云,杨光辉.优势视角下失独老人的养老困境及相应对策[J].人口与发展,2014,20(1):107-112.DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2014.01.012.

[26] 陈筠.失独家庭的养老困境与社会支持研究[D].南京:南京理工大学, 2014.

[27] 李松攀,严艺文.社会工作介入失独烈属老人生活问题的策略探究[J].社会与公益,2020(6):31-32.

[28] 陈建世.失独父母心理弹性和应对方式特征及其对抑郁症状的影响研究[D].长沙:湖南农业大学,2020.

[29] 王海彦,李莹霞,周梅,等.昆明市300 名城市社区失独父母心理健康状况及影响因素分析[J].护理学报,2017,24(22):1-6.DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2017.22.001.

[30] Anderson MJ, Marwit SJ, Vandenberg B,et al.Psychological and Religious Coping Strategies of Mothers Bereaved by the Sudden Death of a Child[J].Death Stud, 2005,29(9):811-826.DOI:10.1080/07481180500236602.

[31] 刘延涛.农村失独家庭的社会支持网络及社会工作介入策略——基于对山东省C 镇三个农村失独家庭的个案调查[J].社会福利(理论版),2017(3):58-61.

[32] 焦孟琳.认知行为理论下失独家庭情感困境分析及帮扶对策[J].南京医科大学学报(社会科学版),2017,17(4):309-311.DOI:10.7655/NYDXBSS20170412.