新安沉船打捞出水卵白釉瓷初步探讨

2022-04-05余金保

余金保

【关键词】新安沉船;卵白釉瓷;景德镇窑;元代中期

1976 年韩国渔民在全罗南道木浦县新安海域发现一艘沉船,同年11 月韩国文化财管理局等单位组成联合水下考古队对其进行了水下考古调查。1977 年夏至1982 年,正式对新安沉船开展水下考古发掘,期间共进行了8 次考古调查与发掘工作,采集瓷器标本17947件,其中白瓷多达4813件[1(] 一说共进行了11 次考古调查与发掘工作,出水瓷器20679 件[2])。

研究表明,新安沉船是一艘从事海外贸易的商船,元英宗至治三年(1323)六月自浙江宁波沿海港口出发,目的地可能为日本,在途经韩国海域时沉没[2,3]。根据已刊布资料[4],新安沉船出水白瓷多数为景德镇窑产品,以青白瓷居多,卵白釉瓷次之,兼有少量米黄釉瓷器①等。然而,由于国内外鲜有学者涉足元代卵白釉瓷研究,新安沉船出水卵白釉瓷并未引起学界关注。同时,这批卵白釉瓷分藏于韩国多地博物馆[5],相关著录价格高昂且数量有限(目前国内仅北京大学图书馆收藏有宿白先生捐赠的一套《신안전:백자 기타유물》[5]),想要获取较为全面的新安沉船资料较为困难。考虑到新安沉船是一艘有确切纪年且以陶瓷为大宗商品的远洋贸易船[3],其装载的外销商品瓷具有批量化生产的特征,能够较为完整地反映出元代中期景德镇制瓷手工业的生产面貌,加之国内出土元代中期卵白釉瓷资料较少,故而新安沉船出水卵白釉瓷资料对于研究元代中期景德镇窑的卵白釉瓷生产状况具有十分重要的价值。在多方协助下,笔者搜集、整理了新安沉船出水卵白釉瓷的基本资料,并进行了初步研究,现将研究所得介绍如下。

需要说明的是,笔者在查阅相关书籍内容[5—7],对比2012 年浙江省博物馆展出的新安沉船出水部分元代景德镇窑单色釉瓷器实物资料[6]后发现,同一件器物不仅在不同著录中呈现出一定釉色差异,而且照片与实物的釉色也是相去甚远。因此,为避免盲目扩大考察范围继而对结论的适用性和可靠性产生影响,本文仅以釉色明确的卵白釉瓷器为研究对象。

一、器类与形制特征

资料整理结果显示,沉船出水卵白釉瓷绝大多数都是圆器,仅少数为琢器。从器类来看,以碗、执壶、瓶三类最为丰富,盘和高足杯次之,水盂、炉、鸟食器、瓷塑和杯最少。

1. 碗器型较为丰富。根据口沿和腹部的差异,可分为五型。

A 型敞口,斜弧腹。根据弧腹的深浅不同,又可分为二亚型。

Aa 型浅弧腹。小圈足,内壁模印鹤纹和牡丹纹(图一,1)。

Ab 型深弧腹。挖足較浅的小圈足或饼形足。小圈足者内壁模印莲瓣纹(图一,2),饼形足者内壁模印梅花、牡丹、菊花、荷花等花卉纹(图一,3)。

B 型敞口,斜直腹。小圈足,挖足较浅,内壁模印双凤纹(图一,4)。此类造型始见于两宋时期,俗称“斗笠碗”。

C 型折沿,鼓腹。挖足较浅的小圈足或饼形足。小圈足者内壁模印不甚清晰的缠枝花卉纹(图一,5),饼形足者内壁模印莲荷纹(图一,6)。

D 型侈口,深弧腹。小圈足,内壁模印不甚清晰的缠枝花卉纹(图一,7)。此类造型始见于元代,延续至明代,俗称“墩式碗”。

E 型敞口,折腹。上腹部饰一周弦纹。

此类造型始见于两宋时期,俗称“折腰碗”。

根据上腹形制,可分为二亚型。

Ea 型上腹微外撇,小圈足,内壁及内底模印菊瓣纹,口沿满釉(图一,8)。

Eb 型上腹斜直,假圈足,内壁纹饰不清,内底模印牡丹纹,芒口(图一,9)。

2. 执壶根据腹部的差异,可分为三型。

A 型圆弧腹。小口,无颈,壶身一侧有流,另一侧为螭龙形把手,平底(图二,1)。此类造型始见于元代,俗称“梨形壶”。

B 型葫芦形腹。小口,短颈,平底。此类造型由宋代延续而来,俗称“葫芦壶”。根据腹部的差异,又可分为二亚型。

Ba 型圆腹。螭龙形或圆形泥条状把手,器身素面或饰不规则斑点状褐彩(图二,2、3)。

Bb 型扁腹。圆形泥条状把手,素面(图二,4)。

C 型瓜棱形腹。小口,圆唇,短颈,短流,螭龙形把手,圈足。腹部饰点状褐彩(图二,5)。

3. 瓶根据口、颈及腹部的不同,可分为七型。

A 型撇口,细长颈,垂腹。圈足(图三,1)。此类造型出现较早,宋代景德镇窑即有烧造,俗称“玉壶春瓶”。

B 型唇口,细长颈,鼓腹。圈足外撇。

颈部两侧对称贴塑两方形耳,腹部贴塑梅枝纹样(图三,2)。

C 型唇口,短直颈,鼓腹。圆肩,圈足微外撇,挖足较浅(图三,3)。此类造型俗称“梅瓶”。

D 型盘口,细长颈,鼓腹。圈足。颈部饰一周凸弦纹,肩部饰三周凹弦纹,腹部饰两周瓦棱纹(图三,4)。

E 型直口,斜直颈,鼓腹。颈部饰一周凸弦纹,肩颈转折明显。下接五边形如意式底座。底座中空,上出檐,中部镂空后呈如意头形,足部略外撇,座身饰不规则形点状褐彩,足部无釉(图三,5)。此类造型与两宋时期的净瓶较为相似,但宋代净瓶无底座。

F 型撇口,粗长颈,鼓腹。颈部贴塑一对S 形耳,足端外撇,下接四边形如意式底座。瓶身饰不规则形点状褐彩(图三,6)。

G 型微侈口,粗长颈,垂腹。颈部贴塑一对S 形耳,足端外撇,下接四边形如意式底座。瓶身及耳部饰不规则形点状褐彩(图三,7)。

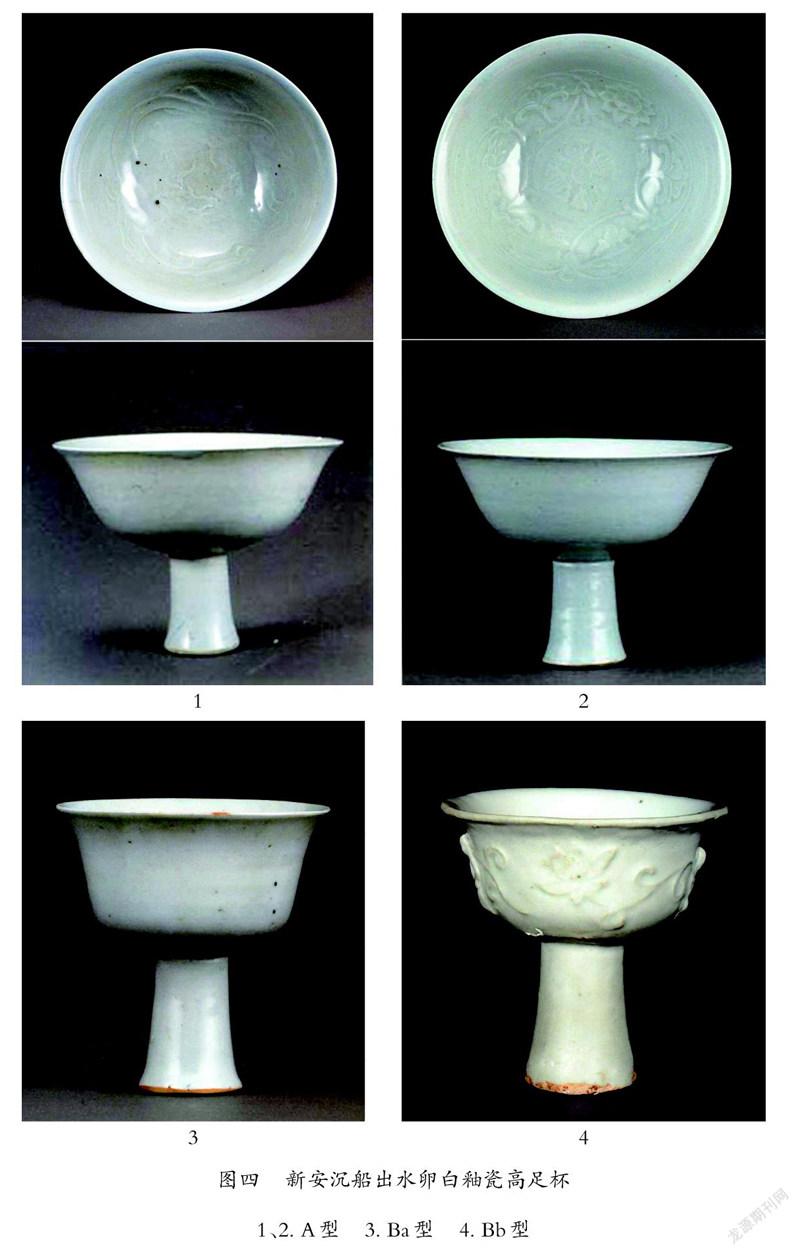

4. 高足杯喇叭状高圈足外撇。根据杯部形制,可分为二型。

A 型碗状,斜弧腹。内壁模印龙纹或缠枝花卉纹(图四,1、2)。

B 型杯状,深弧腹。根据口沿的差异,可分为二亚型。

Ba 型侈口,内壁模印月影梅纹,外壁素面无纹饰(图四,3)。

Bb 型撇口,内壁素面无纹饰,外壁模印童子持莲荷纹(图四,4)。

5. 盘浅圈足。根据口沿的差异,可分为二型。

A 型敞口。根据腹部的差异,可分为三亚型。

Aa 型斜腹。有的在内壁模印菊瓣纹,内底模印4 组缠枝莲纹(图五,1),有的则在内底饰褐彩花卉(图五,2)。

Ab 型斜弧腹。内壁模印缠枝菊纹,内底模印不甚清晰的4 組缠枝莲纹(图五,3)。

Ac 型斜弧腹微下垂。有的内壁及底皆模印菊瓣纹(图五,4),有的则分别在内壁及底模印缠枝菊纹和4 组缠枝莲纹。

B 型敛口。斜弧腹。此类盘装饰极为简单,仅在内底刻划一朵简易花卉(图五,5)。

6. 其他瓷塑见有两种。一种为三个孩童围绕一桃形物,背面及底部露胎(图六,1)。另一种则为童子造型,头部缺失,一手托举某物,一手放于腿上,双腿盘坐,底部露胎(图六,2)。

炉仅见一种。盘口,短颈,圆弧腹,平底,三兽面足外撇,颈部两侧对称贴塑一对如意形耳,底部露胎(图六,3)。

水盂仅见一种。整体造型为一童子趴伏在牛背上,牛头上仰,牛背一侧留有一孔,牛嘴开孔用于出水(图六,4)。

鸟食器见有两种。一种器身呈竹节状,一侧横向贴塑一中空的圆柱状系,平底,底部露胎(图六,5)。另一种器身较为扁平,唇口,浅腹,器身一侧贴塑一圆环状系,平底,口沿及底部皆露胎(图六,6)。

杯仅见一种。直口,微束颈,弧腹微下垂,小圈足外撇,挖足较浅(图六,7)。

二、胎釉与制作工艺

因尚未见到新安沉船出水瓷器的实验室化学检测数据,故本文仅对其釉色特征和修足工艺等问题进行论述。

梳理新安沉船出水卵白釉瓷资料可以发现,其釉色并非均为纯正的卵白色,而是存在明显的差异。以瓷碗为例:有的釉色呈纯正的卵白色,这类碗的印花较为模糊,基本看不清纹饰,如前述Aa 型碗(图一,1)和Ea 型碗(图一,8);有的釉色则介于卵白和青白之间,即偏鹅蛋青色,这类碗的印花装饰较为明显,立体感强,如前述Ab 型碗(图一,3)和Eb 型碗(图一,9)。值得注意的是,沉船出水瓷器中有部分碗的造型、纹饰等与前述各型卵白釉碗完全相同,但釉色呈现出非常典型的青白釉特征[5]。可知,以新安沉船出水卵白釉瓷器为代表的元代中期景德镇窑卵白釉瓷的釉色面貌并不稳定。

这一点在窑址出土遗存中也有所体现。

如湖田刘家坞窑址元中期99HL③层所出卵白釉瓷“除釉色与元后期纯正的卵白釉有区别外,此时釉质还不显乳浊,且流动性较强,在器物的口沿下一周都可见流釉痕,但又比宋青白釉显得肥厚、温润,具有从宋青白釉到元卵白釉过渡阶段的特征。”[8]景德镇老城区落马桥窑址元代中期堆积层T3H5①出土卵白釉瓷也是如此,有的釉微泛青(如T3H5①∶215),有的则是半失光(如T3H5①∶221)[9]。

从目前公布的相关研究成果来看,元代中期卵白釉瓷釉色不稳定可能与当时釉的配方尚处于摸索阶段有关。如徐文鹏等对景德镇落马桥红光瓷厂窑址出土元代白瓷进行成分分析后指出,元代中期“卵白釉中CaO 含量波动范围(5.37%)较大,表明釉灰的加入量尚处于摸索阶段”[10]。此前学界普遍认为,以耶律铸夫妇合葬墓出土高足杯为代表的元代卵白釉瓷创烧时间是至元二十二年(1285)[11],至大德九年(1305)烧造已趋于成熟,出现了典型的卵白釉瓷器,如北京小红门张弘纲墓出土的卵白釉瓷三足炉[12]。按理,出现典型器物表明卵白釉瓷已经走过了配方摸索阶段,但是新安沉船和落马桥窑址(烧造时间为1300 年前后至14 世纪30 年代之间)出土(水)的元代中期卵白釉瓷釉色面貌仍呈现出不稳定形态,足以说明元代景德镇制瓷工匠对卵白釉配方的探索并不是以往所认为的在元代中期前段就已完成,而是一直持续到该段末期,接近落马桥窑址第三期第三段起始点(14 世纪30 年代中期)。

新安沉船出水元代卵白釉瓷碗、盘的修足方式呈现出三种情况:一是饼足底,二是包括假圈足在内的浅圈足底,三是大圈足底。

饼足底如前述Ab 型碗(图一,3)。景德镇湖田窑考古发掘资料[13]和耶律铸夫妇合葬墓出土青白釉瓷斗笠盏[14]似乎显示,元代景德镇窑碗盘类器物饼足底的出现时间至迟不晚于前至元二十二年(1285),且仅见于青白釉瓷,而新安沉船中饼足底碗盘的存在则表明该修足方式不仅延续使用至元英宗时期,而且还运用到了卵白釉瓷的生产制作中。浅圈足底如前述Eb 型折腹碗(图一,9)。众所周知,瓷器中假圈足的出现与覆烧工艺存在直接的关系,而圈足向假圈足的转变更是与装烧工艺的发展变迁有着千丝万缕的关系[15]。新安沉船出水卵白釉瓷中既存在少量芒口覆烧工艺下假圈足的情况,又存在大量仰烧工艺下挖足较浅的情况,这两种修足方式并存的局面表明,元代中期卵白釉碗盘类器物的足部可能存在两个演变路径,分别为饼足向圈足过渡和假圈足逆向发展为圈足。大圈足底如前述Aa 型盘(图五,2),其圈足较之同期所见景德镇窑产品要大,足径接近口径的三分之二。

类似修足工艺在落马桥窑址第三期第二段末期(14 世纪30 年代中期以前)已经出现[9],在以往景德镇湖田窑发掘出土的元代晚期卵白釉瓷中也有发现(如99HL·G∶03)[8]。但是这种修足方式不见于两宋时期或元代早期景德镇窑产品中。鉴于新安沉船出水的部分大圈足瓷器内底装饰月影梅纹、吴牛喘月纹、牡丹纹、兔菊纹、鹿衔灵芝纹等,而这些纹饰题材常见于有大圈足的金银器或漆器装饰中,如陕西历史博物馆所藏唐代折枝花卉纹银鎏金碟[16],因此笔者推测大圈足卵白釉瓷的出现很可能是受到了早前或同期金银器、漆器制作工艺的影响[17]。相较于落马桥窑址第三期第三段(即元代晚期)出土卵白釉瓷普遍使用小圈足的修足方式,新安沉船出水卵白釉瓷多种修足方式共存的现象,应与其釉色具有多种面貌的内涵相一致,具有较为明显的过渡特征。

三、纹样与装饰工艺

总体来看,前述新安沉船出水卵白釉瓷的装饰工艺大致有印花、点彩或彩绘、刻划花3 种。仔细分析可以发现,这几种装饰工艺所涉及纹样有着不同的来源。

新安沉船出水卵白釉瓷以印花装饰为主,其纹样题材及风格归纳起来共有三类:第一类,花瓣式,装饰在内壁,如前述Ab 型小圈足碗(图一,2),内壁模印莲瓣纹。此种装饰风格与金银器等高档材质器物的装饰及制作工藝存在一定的联系[18],很可能是景德镇窑制瓷工匠受到了以蒙元统治者为代表的元代上层社会偏好使用贵金属材质生活器用的影响[19]。第二类,独立或混合四季花卉纹,装饰在内壁,如前述Ab 型饼足碗(图一,3),内壁模印四季花卉纹饰。此种题材及装饰风格在两宋时期的景德镇窑青白釉瓷上即已出现[20,21],卵白釉瓷中的此类装饰可能是继承自早前或同期的青白釉瓷。第三类,缠枝花卉纹,大多装饰在内壁及内底,少数装饰在外壁。同时在内壁和内底装饰缠枝花卉应是元代新出现的设计样式[22],基本布局为内壁模印缠枝菊纹,内底模印4 组缠枝莲纹,如前述Ab 型盘(图五,3)。值得注意的是,有少数器物内底平素,仅在内壁使用缠枝花卉装饰,如前述D 型碗(图一,7),这种花卉纹中的花朵并没有像常见的缠枝花卉纹一样直接装饰在呈S 形缠枝的中间部位,而是自独立枝头牵引而出。此类纹样的来源,既有可能是由元代新出现的模印在内底的4 组缠枝花卉样式改变而来,又有可能是从金银器或漆器上的缠枝花卉纹演变而来[17]。仅在外壁装饰缠枝花卉纹的器物较少,其纹样无疑是受到了两宋时期瓷器或铜器的影响,如Bb 型高足杯外壁所饰纹样(图四,4),虽然与上述碗盘类器物内壁所饰缠枝花卉纹颇有几分相似,但纹样中还贴塑有童子,其题材无疑是宋代各窑口瓷器上常见的童子持莲荷纹,只是在构图上设计成了连续分布的样式。从上述分析可以看出,以新安沉船出水瓷器为代表的元代中期后段卵白釉瓷的印花装饰及其来源呈现出多元化趋势。

少量新安沉船出水卵白釉执壶、瓶及盘采用了点褐彩和简单褐彩彩绘装饰。其中,执壶和瓶使用了斑点状褐彩装饰,如前述Ba型执壶(图二,3)和F、G 型瓶(图三,6、7),盘类则采用了简单褐彩彩绘装饰,如前述Aa 型盘(图五,2)。目前所见最早有褐彩装饰的景德镇瓷器,是九江市博物馆所藏延祐六年(1319)墓出土塔式罐,其腹部饰褐彩缠枝牡丹纹,吴水存等学者曾认为其着色剂是钴元素,从而提出该器为早期青花[23],但上海博物馆熊樱菲先生检测后指出其着色剂并不含钴,而是铁元素[24]。需要指出的是,新安沉船出水的部分青白釉瓷盘也使用了褐彩装饰[5],这一现象说明元代中期景德镇窑单色釉瓷器可能皆尝试过使用褐彩装饰。耐人寻味的是,此类褐彩装饰并没有在落马桥窑址第三期第三段(14 世纪30 年代中期到1352年)单色釉瓷器中出现[9],也没有在元代晚期湖田窑中出现[25]。简言之,至元代晚期,点褐彩或褐彩彩绘装饰已基本从景德镇窑单色釉瓷器中消失不见,故卵白釉瓷褐彩装饰的使用时间也应仅限于元代中期。笔者推测,卵白釉瓷褐彩装饰的短暂出现可能是由延祐六年塔式罐类宗教用器转向日常生活用瓷的一种探索或试用。

相较于印花和褐彩装饰,刻划花装饰在新安沉船出水卵白釉瓷中的使用极少,仅见于前述B 型盘(图五,5)。不仅如此,新安沉船中与卵白釉瓷同出的青白釉瓷中也极少用到刻划花装饰。但到了元代晚期,卵白釉瓷中刻划花装饰开始明显增多[26],如:江西乐安元代窖藏出土大雁云纹“ 枢府”款卵白釉碗[27],其外壁口沿下方刻划连续S 形水波纹,腹部近底处刻划仰莲瓣纹;内蒙古元集宁路古城房址窖藏出土墨书“ 窦”字款卵白釉盘[28],其内底刻划一朵荷花。这些刻划装饰纹样不仅较新安沉船卵白釉瓷上的复杂,而且纹饰题材也有所增加,然而,相较于这一时期印花装饰的主流趋势,卵白釉瓷中的刻划装饰依然属于少见的一类。笔者推测,刻划装饰较少可能与卵白釉较低的透明度有关——卵白釉属于乳浊釉[29],如果刻划线条不够深,阴纹很容易被釉层遮盖,致使刻划纹饰无法清晰显示。总而言之,新安沉船出水卵白釉瓷使用刻划花装饰可能带有较大尝试性,即处于探索阶段,而也正是这一尝试为元代晚期卵白釉瓷装饰工艺的拓展做了重要铺垫。

四、产地及窑口推断

根据目前已发表的陶瓷考古资料,可以明确元代卵白釉瓷的烧造地仅限于江西景德镇地区[30],且窑场主要分布在景德镇老城区、竟成镇湖田村南河两岸、昌江河渡峰坑段至历尧村历尧小学段三个区域[31]。以下结合景德镇地区窑址调查和考古发掘资料对部分新安沉船出水卵白釉瓷的窑口进行分析。

对比来看,在昌江河渡峰坑段至历尧村历尧小学段区域内的窑址中发现过较多与新安沉船出水部分卵白釉瓷形制完全相同或装饰风格相近的标本[31,32]。其中,C 型莲荷纹折沿鼓腹饼足碗(图一,6)广泛见于昌江河渡峰坑、枫树山庄坞下、历尧中石化油库月山坞、历尧村原养猪场等多个窑址(图七,1)。Ab型缠枝菊纹盘(图五,3)多见于历尧中石化油库月山坞窑址,如内壁模印缠枝菊纹的玉兔捣药纹盘、鹤纹盘、龙纹盘(图七,2—4)等;在枫树山庄坞下窑址也曾采集到类似标本,如一件内壁模印缠枝菊纹、内底模印莲纹的盘(图七,5)。A 型龙纹高足杯(图四,1),在昌江河渡峰坑、历尧中石化油库月山坞两处窑址中曾采集到相似标本(图七,6)。在历尧中石化油库月山坞窑址曾采集到与Ba 型执壶的螭龙形把手(图二,2)类似的标本。由此笔者推测,沉船出水部分卵白釉瓷很可能是由景德镇昌江河渡峰坑段至历尧村历尧小学段的窑场烧造的,换言之,烧造外销瓷是该区域内窑场的主要生产目的之一。

此外,新安沉船出水卵白釉瓷中有一类内壁模印双凤纹的B 型斗笠碗(图一,4),在景德镇老城区落马桥窑址第三期第二段堆积层中也有发现(T3H51①∶29)[9],但二者在修足方式上存在一定差异,新安沉船所出为浅圈足,落马桥窑址所出挖足略深。鉴于新安沉船出水同一类造型的卵白釉瓷兼有饼足和圈足的情况,似可说明修足方式并不会影响对瓷器窑口和年代的判别,由此推知,落马桥窑址很可能也是当时生产外销卵白釉瓷的窑场之一。

至于新安沉船出水的其余卵白釉瓷在何处烧造,笔者认为其涉及窑口可能较多,而不仅限于上述窑场。由于当前景德镇地区元代瓷窑址考古调查和发掘工作尚不够深入,对于沉船出水卵白釉瓷窑场的甄别工作,有待今后相关工作的进一步开展。

五、余论

新安沉船出水景德窑瓷器的数量并不是很多,但其在一定程度上反映了元代中期景德镇制瓷业生产格局的转变,对于景德镇窑的研究意义重大。

新安沉船出水景德镇窑瓷器以青白釉瓷数量最多,其次为卵白釉瓷,兼有少量各式彩绘瓷器[4]。其中,青白釉瓷存在两种面貌:一是带有明显南宋时期风格的芒口印花青白釉瓷,此类产品与南宋时期的同类产品完全一致;二是与卵白釉瓷风格非常接近的青白釉瓷,无论是器形还是装饰,均不同于两宋时期的青白釉瓷,应属元代新出现的产品。新安沉船出水青白釉瓷以第二种情况为主,第一种情况较少,由此可以得出两点结论:其一,至元英宗时期,景德镇窑所烧造的青白釉瓷器面貌已基本具备本朝特色,而两宋风格青白釉瓷器的烧造虽然一直延续到元代中期后段,但数量减少的趋势较为明显。其二,前文已论及,元代中期卵白釉瓷尚处于摸索阶段,而新安沉船出水卵白釉瓷相较于青白釉瓷虽然在数量上不占优势,但两者的生产制作和装饰风格非常相近,这一共通性在一定程度上揭示了这两种单色釉瓷在当时景德镇窑制瓷业生产中的进退关系。尤其是结合落马桥窑址元代晚期单色釉产品以卵白釉瓷为主的情况[9],可以推知,新安沉船所处时代的景德镇窑已经开始从造型与装饰两个方面探索和生产能够彰显当代审美趣味的单色釉瓷器。

尽管在新安沉船中没有发现元英宗时期景德镇窑已有的红绿彩瓷器,但却出水了褐彩瓷器和釉里红瓷器[6],这两个品类的出现表明,元代晚期大放异彩的两种主要釉下彩绘产品——青花瓷和釉里红在元代中期的景德镇窑已经出现初级产品。其中,釉里红瓷器已使用了多种装饰方法,不仅存在釉里红斑点状装饰,还出现了叶纹釉里红托盘这样的简单釉里红彩绘装饰产品[5]。毫无疑问,这些产品都应该是元代晚期景德镇窑釉里红瓷器的前身。而新安沉船出水的部分褐色点彩和简单褐色彩绘瓷器,虽然没有在元代晚期景德镇窑生产中得到广泛实践和应用,但其极有可能是元代晚期景德镇窑釉下青花瓷产品的前身,不容忽视。现有证据及研究显示,青花瓷在元代晚期的大规模烧造和成熟画风具有很大的突然性[33],笔者认为,釉下青花装饰在不能溯及自身源头的情况下,更有可能是受到以新安沉船出水简单褐色彩绘产品为代表的元代中期景德镇窑釉下褐彩装饰的影响而出现的。当然,也不能排除其与先期的釉里红瓷器有关的可能性。但相較于同出的釉里红瓷器,新安沉船出水釉下褐色彩绘瓷器在绘画内容方面无疑表现得更为丰富。

综上所述,可以看出以新安沉船出水卵白釉瓷为代表产品的元代中期景德镇窑不再拘泥于生产青白釉瓷等已有的单色釉瓷器品种,而是开始酝酿产品种类方面的变革,丰富多彩的釉下彩装饰在这一时期也有所突破,为元代晚期景德镇窑的全面发展奠定了重要基础。

在国内考古发掘出土元代中期卵白釉瓷资料匮乏的情况下,新安沉船出水了如此丰富的卵白釉瓷,不仅弥补了资料缺憾,而且为研究元代中期景德镇窑的生产状况提供了重要素材。以往对于元代卵白釉瓷资料的整理和深入研究极少,笔者以本文抛砖引玉,希望能够引起更多研究者的关注,同时希望韩国方面尽可能多地公布和展陈新安沉船出水卵白釉瓷资料,为学界的深入研究提供便利。

附记:本文新安沉船出水卵白釉瓷资料主要由吉林大学考古学硕士研究生张馨芳和景德镇陶瓷大学考古学硕士研究生赵晓东提供。在此一并致谢!