《妻妾成群》的听觉叙事研究

2022-04-05武文婧

摘要:《妻妾成群》是作家苏童的经典之作,“声音”是小说中的一个重要元素。本文以听觉叙事理论为基础,揭示《妻妾成群》中“声音”在建构小说听觉空间、表现权力等级、影响人物命运与作品主题方面的重要作用。

关键词:《妻妾成群》苏童声音听觉叙事

苏童迷恋于描绘图像:“比如说一个院子里的一口井,我一定要把它写到你能闻到水井里的气味,能摸到水里的青苔为止。”这种迷恋使得极强的画面感成为苏童的一个创作特色。所以,对其作品的研究多集中于视觉图像的破译。然而,视与听是无法割裂的。文字作为视觉媒介,其前身是听觉性的语言,必然具有听觉属性,苏童对图像的迷恋离不开对声音的捕捉。既有研究对“图像”的偏爱一定程度上遮蔽了“声音”在苏童作品中的作用。因此,分析《妻妾成群》中的“声音”就显得十分必要。

一、以声音暗合人物命运

在讨论“听觉空间”前,首先需要引入“聆察”的概念。“聆察”是学者傅修延提出的与“观察”相平行的概念。“观察”指向视觉,“聆察”则是人调动听觉捕捉声音并进行揣摩和做出反应的一种能力。空间包括物理形态和抽象形态。“抽象形态”的空间指“具有文化属性的社会人用各类符号建构起来的认知和表征空间”,是通过“身体对自身能量器官的运用”产生的。《妻妾成群》中的“听觉空间”即是由叙述声音的发生和人物听到声音后进行的一系列活动建构起来的。

“花园”既是小说中重要的物理形态空间,也是抽象的听觉空间。颂莲居住于南厢房,与花园仅一墙之隔,所以她能够“聆察”到花园之中的种种声音。借由颂莲的聆察角度(平行于“视角”),小说建构出了作为听觉空间的“花园”。随着人物心境的由喜入悲,颂莲对花园中的声音进行了选择性的“聆察”。花园从“闲适”逐渐变成“死寂”。

第一次聆察花园,颂莲欣喜又懵懂。彼时的她虽然不得不告别青春少女的幻梦,但嫁到富人家庭的喜悦冲淡了这种哀伤。因此,她聆察到的是“蝉也在紫藤枝叶上唱”a 。第二次聆察花园是颂莲在陈府生活的顶峰期,已尝人事的颂莲表现出蓬勃的欲望。“雨声”成为颂莲聆察的对象,成为颂莲欲望的背景音,同她的生命融为一体:“秋天里有很多这样的时候,窗外天色阴晦,细雨绵延不绝地落在花园里,从紫荆、石榴树枝叶上溅起碎玉般的声音……颂莲面色绯红地侧身躺在长沙发上,听见窗外雨珠迸裂的声音,颂莲双目微闭,呻吟道……”

“碎玉般的”和“迸裂”两种声音极富力量感,颂莲肉体的生命力也和这雨声一样呼之欲出,可陈佐千的性无能让她陷入了欲望无处宣泄的苦闷。因此苏童笔锋一转,让雨声变得绵柔无力:“花园里秋雨萧瑟,窗内的房事因此有一种垂死的气息。”颂莲的情欲就像花园中的雨声,暧昧潮湿,又如隔靴止痒般无力。

大院中的女人只能依附于男性。在与陈佐千产生嫌隙后,颂莲的地位急转直下,心境也愈发阴郁。此时颂莲聆察到的不再是安逸的蝉的“歌声”,而是“凋零的紫藤在风中发出凄迷的絮语”。

与人物命运的走向相对应,小说开始放大颂莲聆察到的花园中的“灵听”,以声音外现她内心的煎熬和恐惧。“灵听”即“灵异之听”,是听觉感知不确定性的产物之一,是人物听到的某种神秘的声音。对灵异声音的聆察与人的情感和精神状态密不可分:“人是情感的动物,当我们的身心为某种情感所主宰或控制时,大脑神经中枢便会悄悄地对注意力分配做出调整,赋予听觉神经对某类声音的特殊敏感。”

小说中灵听的含义随着颂莲命运的起伏而变化。梅珊与高医生的不正当关系让颂莲觉得既兴奋又不安,兴奋是因为她发现了释放欲望的方法,不安是因为她明白这种“张狂”的行为败露后的下场。此时的颂莲在诱惑面前摇摆着、煎熬着,所以她聆察到的是“隐晦地呼唤着”的“某种启迪的声音”。

在彻底失宠后,颂莲的欲望被宣判死刑。在颂莲听来,这些声音清晰地变为死去女眷們的召唤:“颂莲,你下来。颂莲,你下来。”“灵听”是对颂莲悲剧命运的预言:在毫无生气的封建家族之中,欲望是无法生存之物。诡异的灵听与暧昧的欲望交叠,生成了小说中“人鬼难分、荒诞奇幻、迷离恍惚的‘现代’生存处境”。

二、以声音表现权力与秩序

声音具有社会性。“听觉本身就是不断被文化所建构的,包括声音意义的赋予、倾听的方式、声音的内容和听觉的主体。”物理意义的声音一旦被人聆察,就会成为以人为中心的具有社会、文化或历史意义的“听觉”问题。

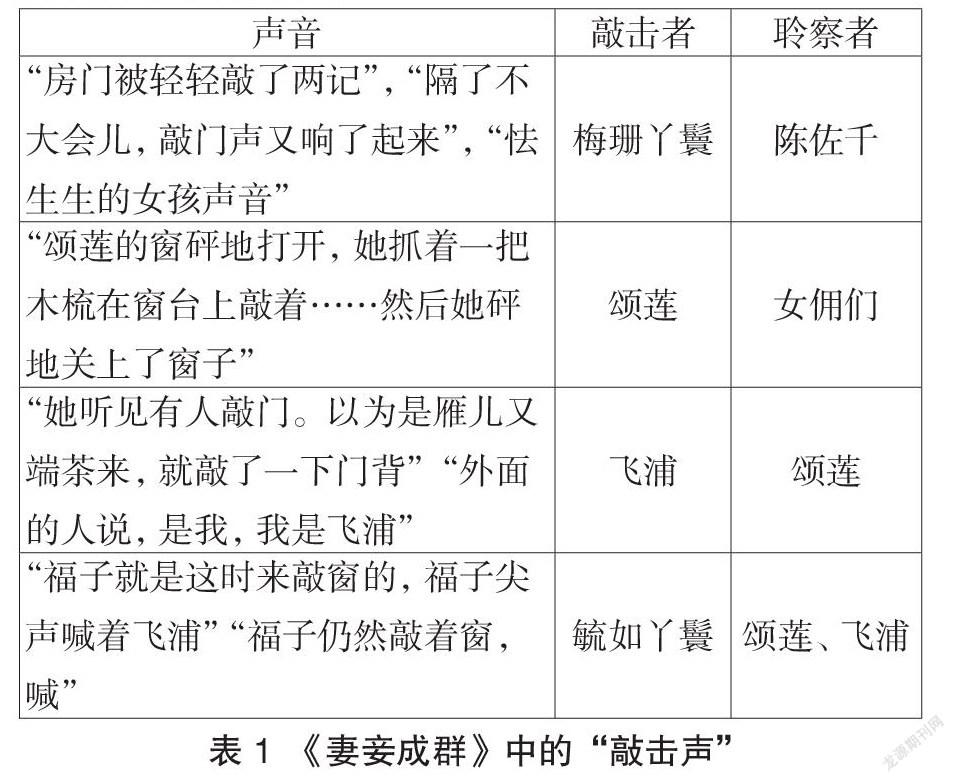

小说中多次出现了“敲”的动作,敲击必然伴随着声音的产生。敲击者往往带有提示、警告的意图,再由聆察者对敲击声产生反应。在“敲击—聆察—反应”的过程中能够体现敲击者与聆察敲击者之间的权力、等级关系。

福柯将空间视为权力的载体,“禁闭已成为各种滥用权力因素的大杂烩”。通过将人禁闭于被监视的环境中,空间配合权力实现对人的规训。陈府这个封建家庭是“禁闭”空间的典型,权力与秩序对人的规训渗透在其中各处,具有社会性的声音也不例外。

通过聆察者对敲门声做出的不同回应,人物间的权力关系清晰明了。陈佐千处于权力金字塔的顶端,带有叨扰性质的敲门声无疑是对其权力的挑战,所以他丝毫不能忍受,便“跳起来,恼怒地吼起来”质问敲门者;而敲门的小丫鬟处于等级秩序的最底端,在冒犯陈佐千和违抗梅珊之间进退两难,所以只能怯生生地“轻轻”地敲。但是,如果她害怕迁怒于陈佐千胜过迁怒梅珊,小丫鬟完全可以不去敲门,佯作陈佐千不肯来去向梅珊交代。可她没有,说明梅珊作为她朝夕侍奉的直接“上级”与她之间的利害关系更紧密。

之后,颂莲对着女佣们大声敲击木梳,意在喝令对方以展示自己作为“主子”的身份。在颂莲的认知中,她是四太太,身份自然是要比女佣人高的。但是对于聆察的佣人们来说,颂莲显然高估了自己。他们并不惧怕颂莲,转头就去请示家里更高等级的“当权者”大太太毓如,甚至直接表现出对颂莲的不满:“四太太的脾气越来越大了。”

颂莲的抱怨很快产生了连锁反应,因为她的敲击意味着对毓如“发妻”地位的冒犯。毓如随即在晚宴上给了颂莲下马威,表现出尊位者对卑位者的轻蔑:“你颂莲在陈家算什么东西?”这也是在颂莲日渐失宠后,作者借毓如之口说出的陈府上下对颂莲的评价。颂莲在陈家只是妾,甚至是一个失宠的妾,完全没有家主的权力。至此,颂莲也意识到自己已经失去了“主人”的权力,滑向等级金字塔的边缘,所以她也再没有发出表示震慑、警示意图的声音。

我们同样可以通过敲击声来理解飞浦与颂莲的关系。小说中有这样一个情节:被毓如羞辱后,颂莲负气离席,误把门外的飞浦当成雁儿,不肯给他开门。颂莲之所以将飞浦误认为雁儿,是因为她是依据权力和等级的内在逻辑对敲门声进行判断。雁儿是颂莲房里的丫头,她在请示主子时发出的敲门声必定较为柔和;而飞浦把颂莲视作在这个家的“朋友”,他发自内心把颂莲当作一个“人”,所以发出的必然也是带有尊重和关心情感的柔和的敲击声。基于此,颂莲的误认才具备合理性。

此外,人物敲击的位置也需要特别注意。同样是发出敲击声,不同等级身份、不同目的的人敲击的位置各有差异。飞浦以拜访者的身份前来,自然是选择敲门而非敲窗。而颂莲误会是来伺候的雁儿,便敲门回应表示拒绝。正常情绪下若有不便不能开门只需要说话传达给门外的人即可,可此时的颂莲心情低落,“下人”的打扰无疑加剧了她的烦躁,因此她的敲击表现出对外界强烈的抵触。敲在同样的位置上则是颂莲在利用声音回绝对方“开门”的请求。同时,直接敲门回绝这个行为并不合乎礼仪,颂莲敢这样做是因为她认为自己作为主子完全有呵斥下人的权力。若“大少爷”飞浦直接自报家门,颂莲的这一敲未必会发生。

最后一处“敲”是毓如的丫鬟福子来喊飞浦。福子是毓如派来的“信使”,是毓如的代言人。因而她面对四太太颂莲毫不畏怯,丝毫不收敛声音,一次敲窗不成便一直敲,底气十足地要把飞浦拉走。福子的目的是叫走飞浦,并不打算进入颂莲的“地盘”,所以她只是敲窗户而不是像飞浦那样去敲门。

通过对各种“敲击声”进行分析可以发现,声音作为一种媒介,具有无形的侵入功能,即“听觉被利用为防御、操控、攻击的武器”。通过声音去冒犯“权力”,反观冒犯性的声音所激起的权力主体的反应强度,就能够从聆察者的反应中获得对人物关系、权力大小和等级秩序的直观认识。

三、以声音奏响“人”的悲歌

颂莲和梅珊分别代表一个人灵与肉的两面。梅珊是肉体层面的一半,象征旺盛的爱与欲。最终疯魔的颂莲是象征精神的一半。小说结尾,梅珊受难和颂莲发疯意味着人在灵与肉上的双重毁灭,所以在颂莲问梅珊“你知道是谁死在这井里吗”时,梅珊才会回答:“一个是你,一个是我。”然而,“人”的悲剧并没有结束。新进门的五太太看着颂莲问“她是谁”,同开篇时雁儿问颂莲“你是谁呀”如出一辙,新的轮回随即开始。

《妻妾成群》通过声音搭建了一种“对位”的隐性结构,这种“对位”产生了前后遥相呼应的效果,为这出“人”的悲剧染上了强烈的宿命色彩。

苏童写梅珊的戏,不是直接写梅珊在“唱”,而是让颂莲去“听”。文中一共三次提到颂莲听梅珊唱戏,通过“唱戏/听戏”来衔接人物间的情感共鸣。梅珊、颂莲生命的毁灭对应在她们所听、所发之声中。一个死,一个疯;一个唱,一个听。声音成为联结她们的纽带,把她们凄凉的命运紧紧相连。没有声音的联系,作品就缺乏把悲剧效果推向更高潮的工具。

第一次,颂莲被“窗外飘过来几声悠长清亮的唱腔”惊醒,颂莲觉得梅珊的《女吊》“唱得凄凉婉转,听得心也浮了起来”。从那之后,颂莲开始和梅珊有了“不冷不热的交往”。第二次,颂莲“听得入迷”,对梅珊说“别唱了,再唱我的魂要飞了”。听着这曲《杜十娘》,颂莲发觉自己“不恨梅珊,至少现在不恨,即使她出语伤人”。第三次,“颂莲又听见了梅珊唱她的京戏,有点不相信自己的耳朵,屏息再听,真的是梅珊在受难夜里唱她的京戏”,颂莲听着《霍小玉》的唱段辗转难眠。

通过三次听戏,人物命运与戏曲实现对位。梅珊和颂莲的命运和戏文何其相似。“女吊”即是女性的吊死鬼,杜十娘和霍小玉都是薄命女子,她们性格刚烈却遇人不淑,最终都含恨死去。三段戏暗合了她们的一生。梅珊的一生都像是在做戏,在戏班子是在台上做戏,嫁给陈佐千后是在深宅做戏。

音乐是富有情感的声音,“我们把音乐直接理解为意志的语言,感到我们的想象力被激发起来,去塑造那向我们倾诉着的、看不见的,却又生动激荡的精神世界。另一方面,在一种真正相符的音乐的作用下,形象和概念有了更深长的意味”。戏曲表演者通过唱曲用声音制造出一個听觉空间,将听者包裹于其中。梅珊唱得动情,聆察者颂莲也完全被戏曲构建的听觉空间包裹,以至于每每听戏都会产生强烈的心理波动。

有声的戏曲是连接这两个女人的媒介,使她们在共同的苦难面前惺惺相惜。梅珊在受难夜里的京戏让小说的悲剧意蕴达到了最高潮,如同电影的背景音乐一般环绕不绝。结尾更是直接用声音来还原梅珊的死亡:“窗外一阵杂沓的脚步声惊动了颂莲,脚步声从北厢房朝紫藤架那里去……颂莲就听见一声沉闷的响声,好像井里溅出了很高很白的水珠。”一瞬间,各种声音狂响,仿佛交响乐的最强音,让梅珊的受难产生出巨大的悲剧力量。

通过声音的大开大合,我们得以窥见个体生命在封建大家庭中迅速走向枯竭的过程。在逼仄得难以喘息的深宅大院中,权力、欲望和痛苦无孔不入,《妻妾成群》中的各种“声音”正是揭示这些在绝境之中挣扎无果而走向毁灭的“人”的生存状态的重要媒介。在视觉媒介大行其道的当下,人类面对应接不暇的图片和视频,往往不自觉地将声音视为第二性的辅助媒介。而对于文学研究而言,聆听作品中的“声音”或许是批评者们面对“视听失衡”危险的一种文学自觉。

a苏童:《红粉》,浙江文艺出版社2016年版,第11页。

参考文献:

[1] 苏童,张学昕.回忆·想象·叙述·写作的发生[J].当代作家评论,2005(6).

[2] 傅修延.论聆察[J].文艺理论研究,2016(1).

[3] 傅修延.叙事与听觉空间的生产[J].北京师范大学学报(社会科学版),2020(4).

[4] 苏童.红粉[M].杭州:浙江文艺出版社,2016.

[5] 傅修延.幻听·灵听与偶听——试论叙事中三类不确定的听觉感知[J].思想战线,2017(3).

[6] 程宁.“鬼魅性”:虚构与真实的一种关联[D].安徽大学,2019.

[7] 周志高.流动在时空中的听觉文化与声音景观[J].中国文学研究,2019(1).

[8] 谢欣然.权力与知识的空间化——福柯理论中的空间层域关系研究[J].陕西理工大学学报(社会科学版),2020(4).

[9] 王敦.声音的风景:国外文化研究的新视野[J].文艺争鸣,2011(1).

[10] 柴橚.东西方悲剧意识与中国先锋小说创作[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

作者:武文婧,天津大学外国语言与文学学院在读硕士研究生,研究方向:中国现当代文学。

编辑:曹晓花E-mail :erbantou2008@163.com