背包客身份认同对主观幸福感的影响

2022-04-02赵丽君陈钢华胡宪洋

赵丽君,陈钢华,2*,胡宪洋

(1.中山大学旅游学院,广东 珠海 519082; 2.中山大学旅游发展与规划研究中心,广东 广州 510275;3.陕西师范大学地理科学与旅游学院,陕西 西安 710119)

改革开放以来,随着我国经济、社会的迅猛发展,社会利益日趋多元,社会心态也逐渐分化。部分个体积极向上、理性和平、自尊自信;另一部分个体则对自我的认识、定位愈发模糊,容易产生焦虑、不安等情绪,威胁其心理健康[1]。背包旅行能为当代个体提供一种追寻自我的途径[2]。由于旅行持续时间较长、行程安排自主、注重交流与互动,能为背包客提供展露自我的“自由空间”,构建与“生活世界”不一样的自我,即建构背包客身份认同[3-7]。已有研究表明,农村流动人口、党员等群体的身份认同能显著提升其主观幸福感[8-10]。那么,背包客在“旅游世界”中形成的身份认同是否也能显著提升其主观幸福感,从而为他们的心理健康带来积极效益呢?这是一个亟待系统研究的理论问题。

背包客身份认同是个体对背包客群体的归属认知,包含自我归类、群体自我评价、群体自我价值3个维度[11]。 根据社会认同理论(social identity theory,SIT),个体对于群体属性的内化程度影响个体心理塑造[12],促进积极的自我概念[13],并能增强个体归属感、信任感、安全感和支持感,为个体提供应对变化、挫折、挑战的心理资源[14],最终形成持续的幸福感源泉。 且根据自我决定理论(selfdetermination theory,SDT),关系、自主和能力3 种内在的基本心理需要的满足从根本上决定了一个人的幸福感[15]。自我归类是指将自己归属于背包客群体的一员,带来群体归属感,并与其他群体成员建立友好关系,彼此相互提供社会支持[16],满足“关系”需要;群体自我评价中的“独立”“自主”[3,6,11],能满足背包客“自主”的基本心理需要;群体自我价值所蕴含的背包客身份的价值和意义,能提升背包客对自我能力的感知[17],满足“能力”的需要。基于上述理论和对文献的梳理,有理由推测,背包客身份认同可通过满足以上3 种基本心理需要,提升其主观幸福感。

为进一步检验背包客身份认同对主观幸福感的影响机制,本文引入自尊作为中介变量。自尊是社会认同影响群体成员心理和行为的重要解释变量,是社会认同与心理健康两者关系中的重要中介变量[18-19]。具体而言,根据社会认同理论,人们通过群体间的社会比较,肯定“内群体”相对于“外群体”的优势,从而提高自尊[18],而自尊是主观幸福感的重要预测因素[20]。由此,推测自尊在背包客身份认同与主观幸福感的关系中可能存在中介作用。

综上,本研究将在社会认同理论和自我决定理论的双重指引下,尝试构建背包客身份认同、自尊和主观幸福感之间关系的理论模型,并进行实证检验。在理论方面,将进一步完善有关背包客心理健康和生命质量的研究体系;同时,将对身份认同与主观幸福感关系的研究拓展至非惯常环境,为这一领域的研究提供新的理论视角。在实践方面,对进一步在我国推广背包旅行与促进可持续发展具有指导意义。

1 文献回顾及假设的提出

1.1 背包客身份认同

人们渴望冲破生活的“牢笼”,寻求生命的自由与解放[21]。旅游世界便是作为自由空间而存在的。在此,旅游者可以揭开“面纱”,展露真实的自己,甚至建构另外一个自我[3]。在众多旅游体验类型中,背包旅行因持续时间较长、采取自主旅游形式、热爱与他人互动,最能担此重任[3]。背包客在旅游世界中探索到与日常生活世界不一样的自我,从而建构背包客身份认同[3-7,22]。

在背包客身份认同的3 个维度中[11],背包客自我归类,即认同自己为背包客群体的一员,突出群体成员身份意识。例如,背包客通常将自己与普通大众游客做比较,用“我们”和“他们”相互区分,认为自己是“背包客”“旅行者”,拒绝别人称他们为“旅游者”“游客”,认为自己与普通旅游者,存在“依赖与独立”“一致与个性”等本质区别。总之,背包客通过自我归类提高群体认同感并巩固其社会身份[11]。

群体自我评价蕴含个体对背包客群体共有特征的评价,代表背包客群体的行为规范。背包客拥有独特的旅行方式和旅行文化,例如,在旅游世界中的穿着打扮、旅行装备。具体而言,背包客的通常形象是“身着冲锋衣、肩负背包、脚穿登山鞋”。这些装备不仅是他们应对户外恶劣环境的惯用工具,而且成为他们身份的象征符号[3,11]。背包客采用自助旅行的方式,独立制订弹性旅行计划,限制旅行预算,偏好长期旅行,积极与其他旅游者和目的地居民进行互动、交流,具有冒险精神,不畏风险,偏好远离大众游客的旅游目的地,追求原真性的旅行体验等[4,7,11],遵循群体规范,将自己与普通大众游客相区分,在背包客群体内为自己赢得更高评价,并将一些不符合背包客群体规范及价值观的人称为“伪背包客”,不承认他们是背包客群体成员[23]。

群体自我价值反映了个体对背包客身份价值的感知和评价,具体包含:首先,背包旅行(当一名背包客)对个体的成长和发展具有重要意义[6-7,11]。陈钢华等[24-25]将通过背包旅行实现的个人发展划分为能力的提升、技能的丰富、世界观的改变、自我意识的增强、情绪的调整。其次,背包旅行能积极促进背包客的人生转折。许多背包客将背包旅行作为人生的过渡阶段(例如,毕业后步入社会、发生家庭变故、经历感情危机、遭遇工作瓶颈等)。最后,背包旅行(作一名背包客)对于目的地和社会发展有重要意义,不仅能促进目的地的经济发展(例如,提供就业机会,宣传和提升目的地形象)[26-27],而且对增强目的地居民的文化自信、保护目的地传统文化、促进社区文化变迁有积极意义[28]。背包旅行注重保护目的地生态环境,有利于促进旅游可持续发展[29]。

1.2 背包客身份认同与主观幸福感的关系

主观幸福感是指人们对生活质量的总体评价以及由此产生的积极情感主导的心理状态,具有一定的主观性、稳定性和整体性[30]。DIENER 等[30]将主观幸福感划分为生活满意度、积极情感和消极情感3 个维度。生活满意度是个体按自己的标准对生活状况的总体评价,为主观幸福感的认知成分。积极情感和消极情感则是个体在实际生活中感受到的情感体验,为主观幸福感的情感成分[31]。

社会认同理论认为,个体对于群体属性的内化程度影响个体心理的塑造[12-14],能增强个体的归属感、信任感、安全感和支持感,为个体提供用于应对变化、挫折和挑战的心理资源[20]。此外,来源于所属群体的价值观、目标也能赋予个体生活的目的和意义,为个体提供生活、奋斗的动力[32],从而为个体带来持续的幸福感源泉,减少抑郁,促进积极情感,增加生活满意度等[33]。

针对农村流动人口[9]、党员[11]和教师[34]的研究都证实了身份认同对主观幸福感的积极影响。此外,现有研究也表明,维持高水平的民族认同对主观幸福感有积极影响[35]。由此可见,背包客身份认同与主观幸福感之间可能也存在显著正相关。

根据自我决定理论,关系、自主和能力是跨人群、跨文化普遍存在的心理需要;对3 种基本心理需要感到满足的程度与幸福感呈正相关,且每种需要对幸福感的贡献都是独一无二的[15,36]。如果基本心理需要得到满足,那么个体就会沿着健康的道路发展,从而体验持续的幸福感[37]。因此,有利于满足关系、自主、能力等基本心理需要的因素可提升幸福感;相反,有损于满足基本心理需要的因素则会降低幸福感。

在实证方面,已有研究证实基本心理需要的满足对幸福感有积极的预测作用[36,38]。例如,REIS等[38]的研究表明,3 种基本心理需要的满足程度能独立预测积极感情水平。MILYAVSKAYA 等[36]则在家庭、工作单位、学校等生活领域证实了基本心理需要的满足与主观幸福感之间存在正相关关系。

在3 种基本心理需要中,“关系”是指能得到重要人的关怀与接纳,具有归属感,得到较高的社会支持[39]。人际关系是幸福感的本质特征,是幸福感最活跃、最突出的构成要素和影响因素[40]。由此可见,“关系”对幸福感而言是十分重要的。

对背包客而言,通过自我归类,将自己归为背包客群体成员,产生群体归属感,并与群体内其他成员建立联系[6-7,11],从而可能促进个体“关系”心理需要的满足和幸福感的提升。据此提出以下假设:

H1:背包客的自我归类对主观幸福感产生正向影响。

H1a:背包客的自我归类对生活满意度产生正向影响。

H1b:背包客的自我归类对积极情感产生正向影响。

根据“自主”被定义为自我管理的自由,是一种促进成长与适应功能的心理需要[15]。“自主”基于个体的内在兴趣和价值观[41],具有独立、自由、自我调节、自我管理的涵意[42],能够使人感到活动和目标是自我选择的。在以往研究的基础上,苗元江[43]提出,自主是一种自我调节、内部控制的感觉。有研究表明,缺乏自主性会降低个体生活满意度,并令个体对生活产生沮丧或其他消极情感[44]。

在背包客群体自我评价中,独特的旅行方式、旅行文化和个性特质等是个体对背包客群体共有特征的评价,同时也是背包客“自主”的集中体现。首先,背包旅行作为一种特殊的出行方式,蕴含个体强烈的内在动机(例如,自我成长、人际交往等),个体处于内在兴趣、自我选择的状态[45]。其次,背包客倡导自主精神,按照自我意愿,自由、独立地制订旅行计划,并采取自助旅行的方式[6-7,11],体现个体自我调节、自我管理和自我控制的能力。此外,背包旅行有利于锤炼其独特的个性特质,例如,独立、自主、自由等特质[11]。这些特质均能增强个体的自主性。

基于上述分析,有理由推测,个体在通过背包旅行体验构建身份认同的过程中,随着群体自我评价水平的提升,个体“自主”心理需要的满足程度也得以提升,从而获得更高水平的主观幸福感。据此提出以下假设:

H2:背包客的群体自我评价对主观幸福感产生正向影响。

H2a:背包客的群体自我评价对生活满意度产生正向影响。

H2b:背包客的群体自我评价对积极情感产生正向影响。

“能力”是指个体能有效改变内外环境,有较高的效能感。持续的效能感对幸福感的提升有积极作用。BANDURA[46]的研究发现,自我效能感通过影响个体处理应激能力及个体的动机与行为保持心理健康。自我效能感令个体变得乐观积极,自信心增强,从而提升主观幸福感[47]。在背包旅行情境下,有理由推测,背包客群体自我价值中蕴含的自我成长、社会贡献等能提升背包客的效能感[17],提升个体的自信心和乐观积极的水平,从而提升个体的主观幸福感。据此提出以下假设:

H3:背包客的群体自我价值对主观幸福感产生正向影响。

H3a:背包客的群体自我价值对生活满意度产生正向影响。

H3b:背包客的群体自我价值对积极情感产生正向影响。

1.3 背包客身份认同与自尊的关系

已有研究普遍证实了民族认同、种族认同、国家认同等与自尊之间的相关性[48]。根据社会认同理论,积极地进行群体区分可有效提高社会认同,从而提升自尊水平[49]。因此,对于背包客而言,自我归类表明个体认同自己是背包客群体一员,将背包客群体划分为“内群体”,将大众游客群体等划分为“外群体”。群体自我评价蕴含的内容是背包客群体的行为规范,也是与大众游客群体进行比较时的重要维度。基于此,个体将自己所在的背包客群体与大众游客群体进行积极区分,形成比较优势,从而提升自尊水平[7,11]。

此外,自尊包含个体对自我能力、价值的评价[50]。群体自我价值也可能通过改变个体对自我价值、自我能力的感知和评价影响自尊水平。据此提出以下假设:

H4:背包客身份认同对自尊产生正向影响。

H4a:背包客的自我归类对自尊产生正向影响。

H4b:背包客的群体自我评价对自尊产生正向影响。

H4c:背包客的群体自我价值对自尊产生正向影响。

1.4 自尊与主观幸福感的关系

自尊涉及个体对自身的总体判断,主观幸福感则是个体对生活的总体判断,两者均属于总体评价性变量[51]。个体自尊对主观幸福感正向影响的预测作用已被证实[20,52]。例如,严标宾等[52]提出,自尊与主观幸福感显著正相关。对背包客而言,同样可能存在更高水平的自尊带来更高水平的主观幸福感的情况。据此提出以下假设:

H5:背包客的自尊对主观幸福感产生正向影响。

H5a:背包客的自尊对生活满意度产生正向影响。H5b:背包客的自尊对积极情感产生正向影响。H6:自尊在背包客身份认同对主观幸福感的影响中起中介作用。

基于以上分析,构建如图1 所示的概念模型。

图1 概念模型Fig.1 Theoretical model of this research

2 研究方法

2.1 测量量表

对背包客身份认同的测量选用陈钢华等[11]编制的背包客身份认同量表(16 个题项)。代表性的题项有“我是一名典型的背包客”“背包客有独特的旅行方式”和“背包旅行(作一名背包客)能增强我的自我认同感”等。测量主观幸福感的量表来自苗元江[43]编制的综合幸福问卷(11 个题项)。生活满意度维度的代表性题项有“我的生活大多数方面与我的理想吻合”和“我的生活状况良好”;积极情感的测度则从“高兴”“爱”“愉快”“感激”“快乐”和“自豪”6个题项展开。自尊测量采用的是罗森博格自尊量表的中文版[53]。自尊量表的措辞效应为二因子结构,即正向陈述题项和反向陈述题项各属于一个独立因子,而实质上2 个维度测量的是同一自尊特质[54]。由于,负面陈述题项存在一定的测量偏差,影响测量效度[55],因此,本研究只保留6 个正向陈述题项。

预测试于2019 年8 月5—9 日在成都梦之旅国际青年旅舍进行。向中国背包客发放问卷48 份,回收有效问卷48 份(有效率100%)。对33 个题项的描述性统计结果表明,26 个题项的得分均值接近或大于4,说明受访者普遍认同所测项目。从数据偏度和峰度看,偏度绝对值低于1.093,峰度绝对值低于1.300,符合正态分布标准。由此可见,问卷的题项设置基本合理。

2.2 数据收集

基于以往研究[6,11,24-25],本研究将背包客操作性地定义为大多数时间居住在青年旅舍、以背包作为主要行李工具的自助旅行者。问卷发放的对象为中国背包客。问卷发放和回收的时间及地点如下:

第1 阶段为2019 年8 月10—31 日,在成都梦之旅国际青年旅舍,共发放问卷271 份,回收有效问卷262 份,有效回收率96.68%。

第2 阶段为2019 年12 月26 日至2020 年1 月9日。在丽江背包十年青年旅舍,共发放问卷140 份,回收有效问卷138 份,有效回收率98.57%。

在上述2 个正式调研时段,合计发放411 份问卷,回收有效问卷400 份,有效回收率为97.32%。

3 数据分析与结果

3.1 旅行特征和社会人口统计学特征的描述性分析

在旅行特征方面,受访者普遍具有丰富的背包旅行经验,背包旅行次数为4~10 次和10 次以上的受访者分别占39.00%和27.50%,背包旅行次数为1~3 次的受访者占33.50%。在旅行时长方面,普遍较长,旅行时长在6~10,11~20 和20 d 以上的分别占31.25%,31.25% 和26.75%;旅行时长在1~5 d的仅占8.25%。在性别及年龄方面,男性略多(58.25%),且普遍较为年青(21~35 岁,占71.75%;20 岁及以下,占19.25%;36~50 岁,占8.50%;51~65 岁,占0.50%)。在教育背景方面,受访者的受教育程度普遍较高,50.75%的受访者具有本科学历,其次分别为大专(20.50%)、高中(13.75%)、研究生及以上(13.00%)。在职业方面,学生(34.25%)和企业职工(24.00%)较多,其次分别为个体工商户(10.25%)、政府及事业单位职工(7.75%)和其他(23.75%)。在收入方面,个人月收入低于1 500 元的受访者最多,占33.75%,其次分别为高于7 500 元的(30.25%)和6 001~7 500 元的(10.75%)。

3.2 正态性、信度和效度检验

各测量题项偏度的绝对值均低于1.118,峰度的绝对值均低于0.717,表明数据符合正态分布标准(偏度绝对值小于3,峰度绝对值小于8)[56],可进一步分析。用SmartPLS 3.0 软件中的验证性因子进一步检验各个构念(潜变量)的信度、聚合效度和区别效度,结果发现,题项PA-6、BIS-11 的因子载荷较低(<0.7),分别为0.497 和0.674。参考以往研究[17,57],按照因子载荷由低到高的顺序逐一删除上述题项,删除后模型中仍有足够数量的可靠题项,可再次进行验证性因子分析和其他统计分析。

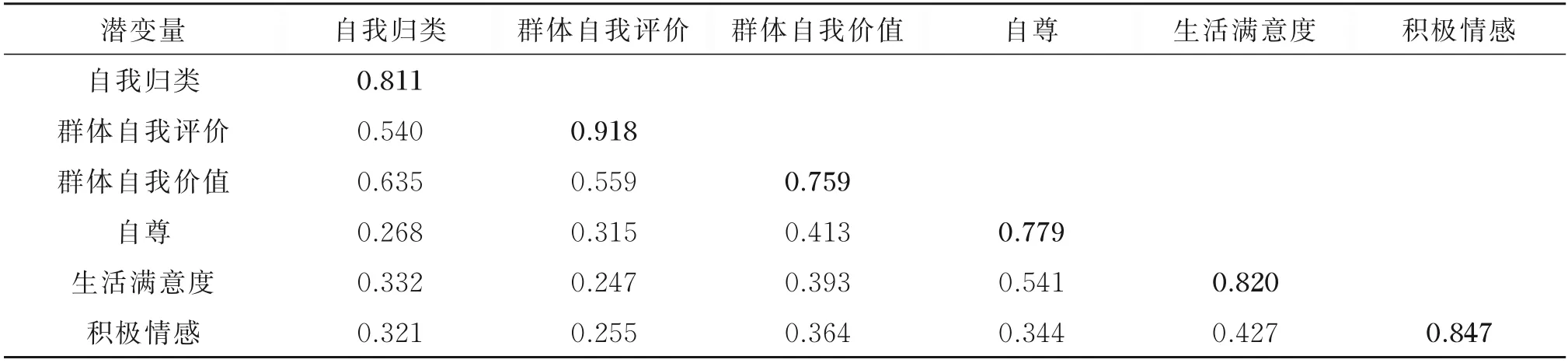

用Cronbach'sα系数检验量表的信度。如表1所示,各个潜变量的Cronbach'sα系数均高于0.7,表明内部一致性良好。聚合效度指同一结构维度(潜变量)下不同测量题项(观察变量)的相关程度。所有测量题项(观察变量)的因子载荷均高于推荐门槛值0.7,所有潜变量的平均方差提取量(AVE)均大于临界值0.5,组合信度(CR)均大于0.7,表明聚合效度良好。就区别效度而言,各测量题项在所属潜变量上的因子载荷均大于在其他潜变量上的因子载荷;AVE 的平方根均大于其与其他潜变量的相关系数(表2);任意2 个潜变量之间的区分效度异性单性比(heterotrait-monotrait ratio,HTMT)均在0.279~0.627,小于阈值0.85。以上结果表明,潜变量之间存在足够的区别效度。

表1 聚合效度、内部一致性参数Table 1 Convergent validity and reliability

表2 构念相关系数及AVE 平方根矩阵Table 2 Correlations for the constructs and the square root of AVE

3.3 多重共线性和共同方法偏差检验

多重共线性是指构念之间存在较高的相关性,导致模型估计失真。因此,采用方差膨胀因子(variance inflation factor,VIF)检验多重共线性。SmartPLS 3.0 分析发现,外部模型VIF 值为1.607~3.852,内部模型VIF 值为1.221~2.040,小于阈值5,表明多重共线性不会威胁后续研究模型验证的有效性。

共同方法偏差指由相同的测量环境、相同的数据来源、测量题项本身的特征、共同的题项语境等造成的人为共变,这种人为共变可能导致研究结果出现偏差[58]。因此,采用成熟量表,并在不同时间段、不同地点分别进行2 次数据收集,以尽可能避免出现偏差。研究还通过Harman 单因素检验法检验共同方法偏差[58]。具体而言,用SPSS 22.0 软件进行探索性因子分析发现,第1 个因子只能解释33.21%的方差,低于40%的阈值[58]。表明不存在某个因子解释力过大的情况。因此,共同方法偏差不会影响后续研究结果的有效性。

3.4 研究假设检验

用SmartPLS 3.0 软件对数据进行迭代运算,并根据运算结果评估结构模型:(1)用R2判断模型的预测能力。判定系数R2用于衡量内生潜变量的总变异程度,FALK 等[59]推荐的R2的最小容忍值为0.1,表1 中,所有潜变量的R2均超过0.1,表明模型的预测能力符合要求。(2)用Q2衡量内生潜变量的预测相关性。通过运行SmartPLS 3.0 软件的Blindfolding 程序计算Q2,表1 中,所有内生潜变量的Q2值均大于0,表明模型具有良好的预测能力。(3)通过整体拟合优度(GoF)判断模型的整体预测能力。GoF 为共同度均值和判定系数R2均值的几何平均数,其中,共同度均值等同于AVE,本研究模型的GoF 为0.395,高于临界值0.36,表明模型具有较强的整体预测能力。

通过SmartPLS3.0 软件的Bootstrapping 程序检验假设路径。将抽样次数设置为5 000,结果如图2 和表3 所示,(1)自我归类与生活满意度呈显著正相关(β=0.151,t=2.628,p<0.01),假设H1a 成立。(2)自我归类与积极情感呈显著正相关(β=0.147,t=2.305,p<0.05),假设H1b 成立。(3)群体自我评价与生活满意度、积极情感的正相关关系均不显著,拒绝假设H2a、H2b。(4)群体自我价值与生活满意度(β=0.139,t=2.307,p<0.05)、积极情感(β=0.172,t=2.371,p<0.05)呈显著正相关,假设H3a、H3b 成立。

表3 路径假设检验结果Table 3 Results of path hypothesis test

图2 结构模型结果Fig.2 Results of the structural model

注 对角线上的数值为AVE 的平方根。

在背包客身份认同的3 个维度中,群体自我评价(β=0.131,t=2.053,p<0.05)、群体自我价值(β=0.359,t=5.481,p<0.001)与自尊呈显著正相关,因此,假设H4a、H4b 成立,拒绝假设H4c。自尊与生活满意度(β=0.461,t=8.417,p<0.001)、积极情感(β=0.232,t=4.283,p<0.001)呈显著正相关,假设H5a、H5b 成立。

3.5 中介效应检验

利用SmartPLS 3.0 软件的Bootstrapping 程序检验中介效应。将抽样次数设置为5 000,首先,需要判断间接效应是否显著,若不显著则表明不存在中介效应,若显著则需进一步判断直接效应是否显著,若直接效应显著,则存在部分中介效应,若直接效应不显著,则为完全中介效应。

群体自我价值对生活满意度的间接效应显著(β=0.166,t=4.642,p<0.001),且如表3 所示直接效应显著(β=0.139,t=2.307,p<0.05)。因此,自尊在群体自我价值与生活满意度之间起部分中介作用。群体自我价值对积极情感的间接效应显著(β=0.083,t=3.203,p<0.01),且如表3 所示直接效应显著(β=0.172,t=2.371,p<0.05)。因此,自尊在群体自我价值与积极情感之间也起部分中介作用。可见,自尊仅在群体自我价值与主观幸福感(生活满意度和积极情感)之间起部分中介作用,而在自我归类、群体自我评价与主观幸福感之间的中介作用不显著。

4 结论与讨论

4.1 结 论

研究结果表明,背包客身份认同的自我归类维度、群体自我价值维度均对背包客的主观幸福感存在显著正向影响;同时,自尊在群体自我价值和主观幸福感之间存在部分中介效应。基于此,进一步对背包客心理健康与生命质量的研究体系进行完善。

4.2 理论启示

4.2.1 背包客身份认同与主观幸福感的关系

研究发现,背包客的自我归类水平越高,越认可自己为背包客群体成员,其群体归属感越高,并得到更多来自其他群体成员的社会支持,从而提升个体“关系”基本心理需要的满足水平,以增加主观幸福感。同时,背包客群体自我价值水平越高,通过背包客身份获得的自我价值感、自我效能感的提升越大,对生活更加乐观、自信,从而以更加积极的态度认识和应对事物,体验更多的积极情感,并影响个体对自身生活质量的评价,生活满意度得以提升,主观幸福感也更强。

4.2.2 背包客身份认同与自尊的关系

研究发现,背包客身份认同的群体自我评价、群体自我价值维度能显著正向影响自尊。其中,群体自我评价聚焦于背包客的独特旅行方式、旅行文化、个性特质,而这些内容构成了与普通大众游客区分的重要维度。背包客据此与普通大众游客进行比较,并认为自己的旅行方式、旅行文化、个性特质等“优于”普通大众游客,因而获得比较优势,提升自尊水平[7]。群体自我价值则蕴含“背包客”身份给予个体的价值体验,包括通过背包旅行实现个人成长、提升自我认同,以及背包旅行过程中对目的地和社会产生的贡献等[11]。自尊则是个体对自我能力和自身价值的整体性评价和情感体验。因此,背包客群体自我价值通过影响个体的自我价值感建构,从而对自尊产生正向影响。

4.2.3 自尊与主观幸福感的关系

背包客的自尊对主观幸福感有显著正向影响。与普通个体一样,自尊是主观幸福感最可靠、最有力的预测指标[20,52]。高自尊水平伴随更高的群体自我评价,从而促进个体生活满意度的提升[52]。并且,自尊蕴含个体的自我接纳与自我喜爱,因此,背包客自尊水平越高,对待自己的态度越积极,越容易带来积极的情感[20]。

4.2.4 自尊的中介效应

中介效应的检验结果表明,自尊在群体自我价值与主观幸福感之间存在部分中介效应。群体自我价值注重对能力的认知和评价,自尊则是个体对自我能力和自身价值的整体性评价和情感体验[50]。群体自我价值有助于建构个体对自我的认知和评价,进而影响情感认同,塑造自尊。因此,群体自我价值感知越高的个体产生的自尊水平越高,对自己持有更加积极的态度,带来更高的主观幸福感体验[20,52]。本研究在旅游情境下验证了自尊作为社会认同与群体成员心理解释变量的中介作用。

4.3 实践启示

首先,研究证实了背包客身份认同为背包客个体带来的幸福效益,进一步挖掘了背包旅行的积极意义,有助于更全面地认识背包旅行,消除对背包客、背包旅行的偏见,打消“背包旅行浪费时间”等顾虑。其次,各级政府、非政府组织应鼓励背包旅行,并将其作为一种与正规教育互补的促进心理健康发展的重要渠道进行宣传。同时,需增加对背包旅行产业的政策及资金支持力度,完善相应的法律法规,加强背包旅行的安全保障,营造良好的发展环境。此外,应考虑优化调整我国休假制度,为背包旅行创造更有利的闲暇时间和条件。最后,研究结论有利于加强背包旅行相关产业发展的信心,并更好地理解背包客市场,改进运营模式和服务水平。

4.4 研究局限及展望

对背包客身份认同与主观幸福感之间的关系进行了积极探索,但从研究内容和研究设计看,仍存在一定的局限性。首先,采用自陈量表测量主观幸福感,尽管这一方法有良好的测量信效度,但自陈量表测得的幸福感易受思维定式、记忆偏差等因素的影响,也可能会随当时心境及其他因素的变化而变化。因此,自陈量表无法全面、准确地揭示幸福感。未来,可采用混合研究方法,即采用自陈量表和非自陈量表相结合等方法(例如,生理和行为测量法、昨日重现法等)进行数据采集,以更全面地测量幸福感。其次,虽然考察了背包客身份认同对幸福感的影响及自尊的中介效应,但背包客身份认同对幸福感的影响还可能通过其他中介变量实现。因此,未来可引入其他中介变量(例如,社会支持等)和调节变量(例如,人格特质等),以完善有关背包客身份认同影响主观幸福感机制的研究体系。