宫颈癌术后容积调强放疗CT定位中不同标记方法效果的比较研究

2022-04-01苏晓科谷晓华胡艳微王倩青

苏晓科,谷晓华,胡艳微,王倩青

新乡市中心医院(新乡医学院第四临床学院) 妇瘤二科,河南 新乡 453000

引言

宫颈癌是女性生殖系统最常见的恶性肿瘤,手术治疗和放射治疗是最重要的治疗方法[1]。对于术后病理提示存在任何一项复发转移高危因素或≥2个中危因素者[2],术后辅助性放疗可改善患者的预后[3]。容积调强放疗(Volumetric Modulated Arc Therapy,VMAT)可以使肿瘤区域受到更加精确的照射,同时降低危及器官的受照剂量,更好地保护正常器官[4]。在实施精确放疗计划过程中,治疗位置的精确性和可重复性是影响疗效关键因素之一[5]。一般需在患者体表进行标记,后在CT模拟机下定位扫描图像,待放疗计划设计完善后再根据患者体表标记进行首次摆位验证。不同的体表标记定位方法可能会影响VMAT的效果。本研究选择两种不同的体表标记方法进行CT定位,分析两种方法实施时患者摆位的误差,以期为需要宫颈癌术后VMAT治疗的患者合理选择CT定位方法提供参考。

1 材料与方法

1.1 一般资料

采用随机抽样法选择2019年2月至2021年2月新乡市中心医院收治的50例宫颈癌术后需补充VMAT的患者。患者年龄33~68岁,中位年龄51岁。纳入标准:① 手术方式为腹腔镜下宫颈癌广泛全子宫+双附件切除加盆腔淋巴结清扫术;② 术后具有任一复发转移高危因素(阴道残端切缘阳性、宫旁浸润阳性、盆腔淋巴结转移阳性),或2个或以上中危因素(原发肿瘤>4 cm、脉管瘤栓阳性、浸润宫颈深肌层)。排除标准:① 术后患者膀胱功能恢复差、拔除尿管后不能自主排尿或有尿潴留者;② 既往行静脉化疗或靶向治疗导致严重骨髓抑制或胃肠道反应不能耐受放疗者。术后患者均采用6 MV X射线VMAT技术进行放射治疗。

1.2 实验设备和软件

使用PHILIPS big bore CT模拟定位机、戈瑞体位固定架及热塑膜烘箱,采用热塑膜法对患者行CT扫描定位。使用美国瓦里安公司TRILOGY直线加速器和瓦里安公司Eclipse计划系统工作站。

1.3 技术方法

将选取的50例宫颈癌术后需补充放疗的患者分为实验组和对照组(n=25),所有患者均采用腹部热塑膜进行体位固定。

(1)根据患者自身舒适度让患者仰卧于定位床上,双上肢上举放置于臂托上,双手紧握固定杆,双腿并拢。定位前1 h嘱患者喝水800 mL。

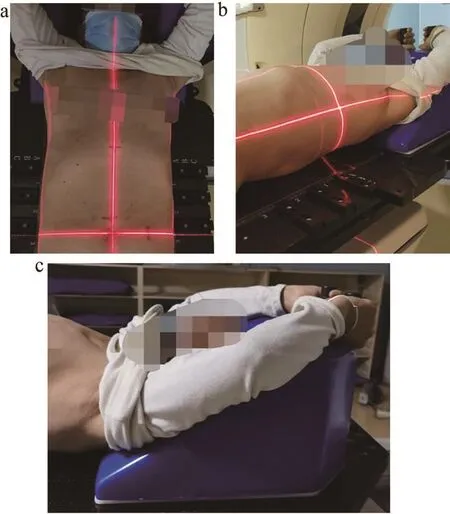

(2)两组患者定位时矢状位激光线与患者剑突-肚脐中心连线(即体中线)相重合,冠状位激光线与定位床面平行且与患者腋中线重合,以保证患者体位的平直(图1a~1b),为保证治疗时双手上举位置与定位时一致,需要使用臂托和握杆(图1c)。

图1 两组患者的定位图

(3)实验组患者在CT定位前于体中线上,目测在肚脐中点下方2 cm处贴上一枚直径约1 mm的铅点标记;对照组患者在CT定位前,分别在患者腹部同一横截面左侧、腹侧和右侧皮肤处粘贴3枚直径约1 mm的金属标记[6],进行热塑膜固定。

(4)CT定位扫描后于相应标记点使用专用的皮肤墨水画出相应的标记线。实验组患者均于体中线脐下2 cm,位置显眼可随时寻找到该标记点位置,故患者无须刻意注意体表标记。对照组患者必须注意体位并保持3枚体表标记点在显著位置。

(5)由放疗医师参照2019年RTOG靶区勾画共识对所有患者的图像进行靶区勾画。临床靶体积(Clinical Target Volume,CTV)包括阴道残端、阴道上段 1/2 及宫颈旁间隙和盆腔淋巴结引流区域,其上界可达第4~5腰椎间隙腹主动脉分叉水平,下界达耻骨联合下1 cm。CTV 在三维方向均外放0.7 cm得到计划靶体积。危及器官(Organ at Risk,OAR)包括膀胱、直肠、小肠、股骨头等。所有计划均采用VMAT技术,实验组患者均以体中线脐下2 cm处铅标记点为计划原始零点,对照组患者则选取3个在同一横截面的金属标记点作为计划原始零点。

(6)全程摆位验证:每次治疗时患者均完全按照定位时的体位仰卧于治疗床上(图2),由医师、物理师、放疗技师按治疗计划给出的坐标值移动治疗床,找到治疗中心。所有患者在全部25次的治疗过程中均进行全程位置验证[7]:应用瓦里安公司TRILOGY的锥形束CT对患者进行扫描,得到的位置图像与瓦里安影像系统的定位图像进三维刚性配准,记录患者在左右方向、头脚方向、腹背方向的误差数值(图3)。

图2 治疗位置图

图3 患者在左右、头脚、腹背方向的误差

1.4 统计学分析

本研究采用SPSS 18. 0统计软件进行统计分析,摆位误差数值采用±s表示,计量资料采用t检验进行分析,计数资料采用χ2检验进行分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

两组各25例患者的所有25次放疗均进行位置验证,共625组数据。治疗全程位置跟踪结果显示在左右方向、头脚方向和腹背方向上,两组差异均无统计学意义(P>0.05)(表1)。全程位置验证在左右方向、头脚方向和腹背方向上,均符合目前摆位要求(>95%)。三个方向上摆位误差大于10 mm、治疗时需进行调整的次数,两组差异均无统计学意义(P>0.05)(表 2~4)。

表1 两种方法全程位置验证误差的比较(mm)

表2 左右方向摆位误差分析(n=625)

表3 头脚方向摆位误差分析(n=625)

表4 腹背方向摆位误差分析(n=625)

3 讨论

根据美国国家综合癌症网络指南[8],宫颈癌根治术后复发转移的“高危因素”有淋巴结阳性、切缘阳性和宫旁浸润;“中危因素”指原发肿瘤体积较大、脉管癌栓阳性和浸润深层间质。对于有复发转移任一高危因素或≥2个中危因素的患者,术后放疗是其主要的治疗方法[9]。VMAT技术采用逆向计划设计,通过多叶光栅技术对射线束强度和形状的调节,提高靶区剂量和适形度,更好地保护周围危及器官,提高肿瘤的控制率[10]。宫颈癌术后放疗患者一般使用真空垫或热塑膜固定,在患者同一截面皮肤的不同位置标记不同标记点,但由于患者皮肤有松紧的不同,尤其是老年女性,皮肤松弛程度重,标记点位置容易改变[11]。同时,因为患者膀胱的充盈程度不同,造成的治疗时摆位误差也不相同[12-13]。为了最大限度发挥VMAT的效果,本研究在采用新技术对放疗靶区进行剂量学优化[14-15]的同时,还比较了不同标记方法对患者治疗过程中摆位误差的影响。

为了做到更精确的摆位,临床工作中会尝试不同的定位方式以确保每次VMAT治疗针对的患者位置的精确性和可重复性,目前宫颈癌放疗最常用的定位方式是仰卧位使用热塑膜固定的方式[16]。该方法的优势是可保证患者治疗过程中尽可能小的位置偏差。在临床定位时,通常在同一横截面处左侧、腹侧及右侧粘贴3枚直径约1 mm的金属标记点,使用特制记号笔进行标记。在首次摆位时根据这3枚标记点找到患者治疗中心确定治疗位置,以确保患者治疗的精确性和可重复性。但是首次治疗摆位时间较长,且若患者体表标记消退、指示标识不明显就会增大患者摆位误差。为了提高摆位精确性,Li等[17]、陈利军等[18]探讨利用图像引导系统及红外光学方法减少由于患者呼吸引起的表面配准误差,提高腹盆腔肿瘤放疗的准确性。谷晓华等[19-20]采用单次曝光技术对放疗患者全程摆位过程进行了位置验证,提高了摆位效率和精度。本研究结果实验组利用人体固有体表标记——剑突与肚脐连线即体中线与左、右两侧腋中线,以体中线脐下2 cm处固定点作为体表标记点,确定治疗中心,记录定位标记点到治疗中心的坐标数值,保证患者每次治疗时的摆位精度和准确度。在本研究所选择的50例患者的全程位置验证中,单标记点定位方法在头脚、左右和腹背方向的误差与多标记点相比,差异均无统计学意义,说明单标记点定位方法在患者放疗摆位治疗中可以做到治疗的可重复性和保证精确性,从而保证患者放疗质量。首次摆位时间较3枚标记点方法大大缩短,摆位效率更高。因人体肚脐点不需要专门的标记,且其位置较固定,在以后每次摆位时寻找方便,以此作为放疗摆位参考点的方法可重复性好、准确率高。本研究在患者进行全部25次放疗的全程位置验证显示,在左右、头脚和腹背方向上的摆位精度均符合目前摆位要求。故即使患者治疗期间因其他因素如出汗较多、衣服摩擦或洗澡等导致体表标记线丢失,亦可通过既往记录的标记点到治疗中心的数学坐标数值,相应地移动治疗床,从而确定患者治疗中心,不影响患者以后的摆位和治疗。为了提高定位标记点的准确性,目测肚脐中心与CT图像中心一致性的研究正在进行中。但是由于本研究样本量较小,且每次治疗过程中影响患者摆位误差大小的因素复杂,比如膀胱充盈程度对腹背方向的影响、矢状位激光指示与体中线一致性对左右方向的影响等,今后在临床治疗中还需改进体位固定方式如俯卧体位、综合固定、尝试坐标定位法[21]、无标识定位方法等,扩大样本量,进一步探讨定位方式的精确性与可重复性。

4 结论

综上所述,在宫颈癌术后患者进行VMAT治疗时,利用体中线脐下2 cm处作为单点标记点完全满足目前放疗的摆位精度要求,能够实现患者治疗定位的重复性,操作时间短且患者治疗期间日常生活不受影响,提高了患者的生活质量,故该CT定位方式值得在临床中应用。