组织变革对组织绩效影响机制研究

——基于组织创新惰性的中介作用

2022-04-01施必林余雁

□余 薇 施必林 余雁

一、引言

在数字化、智能化浪潮扑面而来,VUCA(不稳定、不确定、复杂和模糊,下同)环境不断加剧的时代,工业4.0和“互联网+”思维渗透至各行各业,成为国家智造新平台、产业升级新路径、核心竞争力新焦点(余薇,2021)。由新一轮科技革命和产业革命所催生的新产品、新服务、新产业、新业态、新模式等组成的新经济综合体(Tolentino,2017)在向传统经济“赋能”的同时,对企业创新能力也提出了新的要求和挑战,建立新模式、新方式和新规则成为企业应对新经济结构的必然选择(王碧峰,2018)。“双循环”新发展格局下的经济形势和消费模式给企业带来了新的机遇,而新冠疫情的间歇式爆发与不定点式持续,给全球经济格局、大多数企业的生存和发展带来巨大挑战。怎样快速应对传统市场紧缩,适应并创新消费需求环境,成为企业创新发展、稳步提升组织绩效的关键。近年来,一批高速成长的创新型企业,颠覆了传统产业的发展模式,逐步成为新经济发展的重要主体和区域科技创新的推动者(王丽平、代如霞,2020)。

为什么这些创新型企业能够取得很好的创新成果,其背后的成长逻辑是什么?影响企业绩效的因素众多,但企业适应新环境,创新新技术,构建新模式,生产新产品,提供新服务,实现新的绩效增长,首要的任务是组织变革(胡笑寒、万迪昉,2005),组织变革是企业在竞争中获得长期生存和发展的重要手段,可以为组织在动态环境中赢得可持续发展空间(赵宜萱、赵曙明,2017)。

长期以来组织变革被认为是企业适应环境变化的主要方式,但实践中的组织变革往往很难成功(Cyert、March,1963),因为企业在成长过程中总是伴随着组织创新惰性现象(Christensen等,1996)。保持组织效率与适应环境往往让组织陷入两难的境地,要想达到组织的高效率运转,就必须在运营过程中不断制度化和规范化(秦丽媛,2015)。但是,当组织面临突变的环境时,这些条条框框往往会阻碍变革,组织创新惰性成为限制组织变革的重要因素。不少学者挖掘过组织变革与组织惰性之间的关系,赵杨等(2009)基于组织理论视角,提出组织惯性(结构惯性和竞争惯性)对组织变革的影响效果是两面的,其效果受到组织所处环境变化程度的影响,看待组织惰性应采取辩证态度。赵娅和付春香(2016)构建出组织变革中组织惰性的价值链模型,并从管理者和一般员工两个层次分析出:要想更加有效管理组织惯性,促进组织变革,管理者就须调整认知模式、重塑组织结构和营造创新氛围,一般员工须增强个体与团队学习、主动参与变革。但是现有研究鲜有从惰性视角探究组织变革与组织创新惰性之间的关系,尚未明晰组织创新惰性对组织变革的影响机理,怎样在组织变革中克服组织创新惰性、提升组织绩效的研究成果还很鲜见。

因此,从提升组织变革效率的角度来看,解答下列问题有利于企业更好地致力于组织创新和发展:组织变革的主要依托是什么?实施组织变革的阻碍主要存在于哪些方面?动态环境的复杂程度对组织实施变革会产生哪些影响?组织变革过程中如何通过克服组织创新惰性促进组织绩效的提升?这些是企业界在变革和创新过程中最为关注的现实课题,也是本研究需要探寻的重点问题。

本研究将综合运用内生成长理论、组织变革理论、权变理论、创新理论,进一步剖析组织变革的内涵,并通过对组织创新惰性的分析,关注组织持续的、权变的、渐进的变革,探索在动态环境下,组织结构、流程以及激励变革怎样有效克服组织创新惰性,实现高效率的组织创新,提升组织绩效,尽快实现企业的转型升级,在信息化产业时代赢得一席之地。

二、文献回顾与研究假设

(一)组织变革与组织绩效

学术界现有对组织变革的研究主要是从变革角度、变革手段以及变革宗旨这三个层面出发(邱菊、周菲,2017)。变革角度层面上,冷志明等(2017)认为组织要想实现敏捷供应,须及时准确地传递需求信息,而组织结构变革(扁平化变革和关系化变革)可以提高需求信息的传递效率,避免其在供应链中扭曲和间断;刘钢等(2012)通过对创业企业扎根理论分析,提出具有潜力的创业企业往往通过人力资源管理策略组合来转变员工的角色与行为,从而服务于企业的组织变革。变革手段层面上,张雪冰和杨忠(2006)通过理论分析提出知识经济条件下的组织学习与组织变革之间的关系;曾楚宏和吴瀚(2010)以粤港两地的制造型企业为研究对象,实证分析出RFID技术的运用可以通过影响组织变革行为,进而提高企业的经营绩效。变革宗旨层面上,孟晓斌等(2008)梳理出了应对组织变革的能力架构和适应机制,为我国企业的发展指明了道路;董甜甜等(2019)从个体层次研究群体工作不安全感对组织变革与组织绩效之间的影响机制。从上述研究中可以发现,大多研究注重的是组织变革这一“因”而产生的“果”。对于组织变革中,特别是企业多年积淀的、创新过程中存在的阻碍,还未深究其原因和生成机制。现有研究还未将组织变革与组织创新效率相关联,因而不能从效率的角度对组织变革的有效性进行分析和评判。

环境的动态性、复杂性以及不确定性给企业的生存和发展带来了极大的威胁,企业要想在新的竞争环境中取得竞争优势,必须进行组织变革。孟范祥等(2008)认为,只有不断地进行组织变革和改进组织的适应性,组织才能保持高水平的绩效,并实现可持续增长;王玉峰和杨多(2014)认为组织变革已成为当代企业在日益激烈的竞争中赢得竞争优势的关键;杜旌等(2019)认为,组织只有通过不断进行变革,才能实现可持续经营。一系列实证分析结果支持了上述观点。解学梅和吴永慧(2013)的研究表明,组织变革对组织创新绩效有显著的正向促进作用;董甜甜等(2019)的研究揭示,组织变革在作用于组织绩效路径上有显著正向作用。

随着社会经济环境的变化,组织变革已司空见惯。因此,本研究关注的是持续的、权变的、渐进的变革,借鉴孙怀平等(2017)的观点,将组织变革定义为结构变革、流程变革以及激励变革。其中,结构变革是指企业在拟定发展目标、事务和人力分配、岗位和任务划分、工作授权以及部门与组织功能方面的变革;流程变革是指企业在信息化、引进和保养设备以及各项流程方面的变革;激励变革是指企业在员工的学习和管理等方面的变革。

在组织结构层面上,提高组织运行效率,降低组织运行费用是组织结构设计的传统目标(胡斌、刘作仪,2018)。组织权变理论认为,必须变革组织结构,以确保高水平的绩效。合理的结构变革能够促进组织学习,构造学习型组织(胡笑寒、万迪昉,2005),而组织学习能够促进组织创新,正向影响组织绩效(陈国权、王晓辉,2012)。

在组织流程层面上,剧烈变化环境中的企业实施组织变革,需要不断打破现有规则和惯例(陈笃升、王重鸣,2015),克服创新中的组织惰性(Rindova等,2010),避免核心能力转变成核心刚性(岳金桂、于叶,2019)。林海芬和苏敬勤(2012)认为,流程变革意味着重置业务流程的各个环节,能够提高企业流程运行效率,改善以往效率低下的问题;李立(2016)的研究表明,推动组织向生态化发展方向改革能够促进其持续性发展。

在组织激励层面上,激励理论认为,需要产生动机,动机决定行为,行为决定结果(董甜甜等,2019)。组织在进行变革时,员工往往会产生不安全感,进而导致绩效下降。企业在员工学习和管理等方面进行激励变革,如提供进修机会、人性化管理等,能够减少矛盾和冲突、降低成本等(李洪山、叶莹,2012)。

综上所述,本研究提出以下假设:

假设H1:组织变革对组织绩效有着显著的正向促进作用。

(二)组织变革与创新惰性

所谓组织创新惰性,特指组织在面对重大的外部环境变化时内部变革缓慢,甚至束手无策(Miller等,1981;Tushman等,1985)。现有关于组织创新惰性的研究,大多从技术标准锁定和产业集群两大视角出发。胡彬和万道侠(2017)将创新惰性定义为企业偏向易于模仿的工艺创新,忽视研发产品或服务创新的现象;而汪秀婷和戴蕾(2014)将技术创新惰性定义为企业在进行技术创新时,由于倾向于维持原有状态而不愿作出改变的心理和行为倾向。本研究将创新惰性定义为企业因过往的成就、现有的技术优势等而安于现状、不思进取或忽视创新的心理和行为倾向。在组织变革中,创新惰性产生了重大的阻碍作用,因而组织变革的成功往往取决于对组织创新惰性的克服情况。

企业拥有难以模仿、不可替代、价值稀有的核心资源成为其创新能力形成基础,但企业核心能力的形成,还有赖于良好的资源配置与管理。孟贵珍(2018)认为,若企业既没有突破已有技术的限制,又无法持续引进专业人才,就很容易形成组织创新惰性。企业在发展过程中,往往会把其取得的成就归功于当前技术与产品的适用性(刘建国,2017),因而产生战略刚性型思维定式,形成路径依赖(张军、龚建立,2002),忽视顾客市场变化的动态性,最终陷入创新惰性的境地。此外,集群企业合作关系紧密,规模化效应产生巨大利益,滋生出协同式创新惰性(李煜华等,2007)。组织惰性的存在导致企业安于现状,长此以往使得企业缺乏核心技术和产品(肖迪等,2007)。因此,企业要想实现突破性技术创新与产品创新,就必须先进行组织变革,以解决组织惰性问题(陈晓春等,2006)。虽然目前尚缺乏组织变革对组织创新惰性影响的实证研究,但现有研究表明,组织变革对开放式创新、创新能力以及组织创造力等具有积极影响。

在组织结构层面上,组织结构变革着眼于完善现有组织机制(倪庆萍,2006),适应环境变化。因此,通过组织变革建立新的组织结构,能够提升企业的适用性和经营绩效(魏江等,2011);同时,组织结构变革和制度建设有利于促进企业开放式创新(Chesbrough,2003),创新惰性作为创新的隐形伴侣(汪秀婷、戴蕾,2014),往往会在组织结构变革中被克服。

在组织流程层面上,流程变革意味着组织对组织流程进行再造与重组(倪庆萍,2006)。因此,实施流程变革的企业可以避免来自组织内部的旧知识和旧经验的刚性约束,而采用先进的流程,提高企业的创新能力(许侃、张力,2015),构建出新的知识体系,推动组织创新产品或服务(Akgun等,2006),提高组织绩效。

在组织激励层面上,有关调查显示,我国大部分企业存在着激励机制缺乏、不完善等问题,这便制约了企业的技术创新。马喜芳等(2018)的研究揭示,组织发展激励对组织创造力有显著促进作用;高中华等(2020)认为愿景激励型领导通过描绘企业愿景提高员工的工作激情,从而发现企业的发展机会和增长点。

综上所述,本研究提出以下假设:

假设H2:组织变革对创新惰性有着显著的负向抑制作用。

(三)创新惰性与组织绩效

内生成长理论认为,内生的技术进步是保证经济持续增长的决定因素(Romer,1986)。企业是经济增长的最终推动力,技术创新是组织绩效增长的不竭之源。已有研究发现,创新投入对企业财务绩效具有积极影响(李琳、田思雨,2021),然而创新惰性与组织绩效之间关系的研究还处于空白状态。惰性与创新是一对矛盾体(肖鹏、余少文,2013),惰性负面影响着创新进程,只有降低企业惰性,才能激发企业开展创新活动的积极性。现有研究表明,创新惰性的出现会削弱企业自主创新意识(汤临佳、范彦成,2015),企业的创新活动也会随之减少,这将遏制企业创新与成长(罗航、刘江涛,2019)。此外,对于集群企业而言,他们较容易产生创新惰性,坐享其成的心理和搭便车的行为会抑制企业的创新欲望(朱方文等,2009)。因此,本研究提出以下假设:

假设H3:创新惰性对组织绩效有着显著的负向抑制作用。

(四)创新惰性的中介作用

结合假设H2和假设H3,本研究推测创新惰性在组织变革对组织绩效的影响中发挥中介作用。惰性是一种存在于组织自身的反学习机制,阻碍着组织变革(付晓蓉等,2019)。组织实践过程中必然会出现惰性(Cyert、March,1963),创新惰性的出现导致企业对外界环境变化的敏感性和应变能力的降低(吴卫红等,2018),使得组织变革速度赶不上环境变化速度,适应不了外部环境的变化(白景坤等,2016),最终阻碍企业的创新,降低企业的绩效。企业须积极组织变革,打破企业的创新惰性,从而在竞争中取得优势地位。因此,本研究提出以下假设:

假设H4:创新惰性在组织变革对组织绩效的影响中发挥中介作用。

(五)环境动态性的调节作用

在数字化、智能化飞速发展、强力渗透的时代,企业所处的环境模糊性、多变性、不可预测性越来越明显。要想生存下去,企业就必须拥有主动迎接挑战、快速适应变化的能力(王健、黄群慧,2019)。本研究基于陈国权和王晓辉(2012)的观点,从本企业的竞争对手行为、市场和客户需求、合作伙伴的行为、相关政府部门的政策和要求、所在行业中的产品或服务的类型、相关的技术发展以及相关的整个行业发展的变化程度来定义环境动态性。

在环境相对稳定的情况下,传统的组织结构、流程和激励机制可以提升企业的运营效率,然而环境动态性的增加要求组织及时地对动态变化作出反应,原有的组织机制达不到新环境的要求,组织创新惰性也越来越严重。而组织变革是企业应对变化、提升适应能力的有效手段(Ramezan等,2013),它能有效降低组织机制的僵化,克服组织创新惰性。张奥等(2017)认为在高环境动态性下,企业倾向于选择组织变革,以提高组织效能。王凤彬等(2018)则指出在复杂多变的环境下,企业应更频繁地实施组织变革以克服组织运行的惰性。学者们认为,稳定环境下的组织变革同样会发生,但其力度和突破性会大打折扣,因此变革所带来的效果并不理想。创新惰性理论认为,惰性是事物发展过程中所经历的一种固有模式,这种模式是未来创新路上的最大障碍(孟贵珍,2018)。若企业不积极谋求变革以适应环境变化,其发展或将受限或停滞。组织变革不能一蹴而就,与稳定环境相比,高环境动态性下组织变革需要企业有更加长远的战略眼光、更加完备的预案谋划、更加精准的人员激励,进而有效降低创新惰性,有效应对外界环境快速变化。因此,本研究提出以下假设:

假设H5:环境动态性强化组织变革对创新惰性的克服效应。

结合假设H4和H5,本研究推测环境动态性会进一步调节创新惰性在组织变革与组织绩效之间的中介作用,即有调节的中介。随着组织制度化惯例和规范增加,企业在运作过程中可能会产生一定的惰性(Lubatkin et.al,2006),动作会变得缓慢,阻碍其发展。动态环境下,组织变革是克服组织惰性的重要手段(白景坤,2014)。组织变革在调整组织结构、流程和激励机制的过程中会降低组织创新惰性。可见,当环境动态性高时,组织变革对创新惰性的负向影响会更强,通过创新惰性传递的组织变革对组织绩效的间接效应也会更强。因此,本研究提出以下假设:

假设H6:环境动态性对创新惰性在组织变革与组织绩效之间关系的中介作用产生调节效应。

图1 本研究框架图

三、研究设计

(一)样本与数据

为了保证数据的准确性和有效性,本研究选取企业的中高层管理者为调查对象,并通过问卷星进行推广。在此基础上,本研究设定了样本的筛选标准:(1)剔除数据不全的样本;(2)企业的成立时间在3年以上(本研究选取2018年7月1日之前成立的企业)。最终,研究问卷共收回1080份,通过人工筛选和逻辑分析得到有效问卷323份,问卷有效回收率为29.907%。

(二)变量测量

本研究需测量的变量主要包括:组织变革(结构变革、流程变革和激励变革)、环境动态性、创新惰性以及组织绩效。为保证量表的信效度,本研究在搜寻各个变量的量表时,遵循以下三个原则:(1)量表须源自国内外期刊文献;(2)若量表源自国外期刊文献,须根据实际情况校正翻译;(3)最终量表使用前须进行测试,以此剔除不符合要求的题项。

本研究采用李克特5级量表测量各个变量。在变量量表的选取方面,本研究借鉴孙怀平等(2017)的量表测量组织变革;借鉴黄虞(2019)的量表测量创新惰性;借鉴陈国权和王晓辉(2012)的量表测量环境动态性;借鉴董甜甜等(2019)的量表测量组织绩效。其中,由于国内外期刊无法搜寻到有关创新惰性的量表,只能使用黄虞(2019)硕士学位论文里的量表,为保证该量表的信效度,本研究给予了信效度检验。

四、研究结果与分析

(一)信度与效度分析

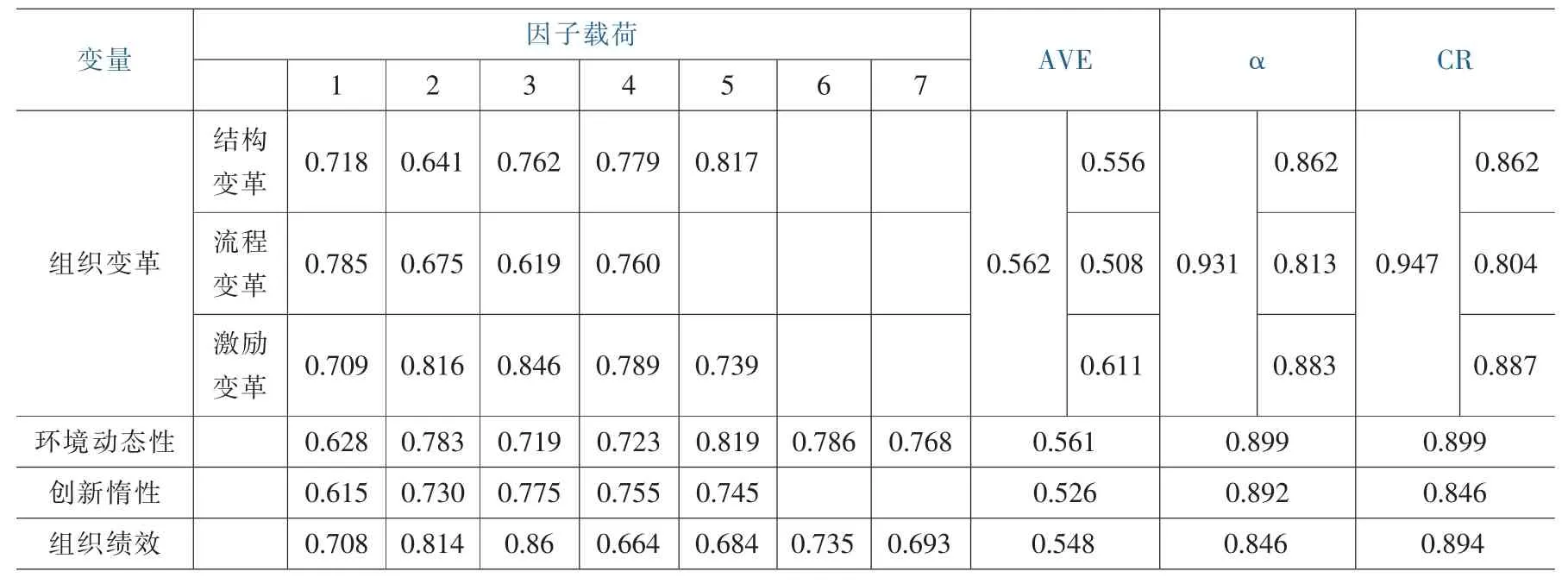

在量表的信度方面,本研究通过α系数和组合信度CR来检验(见表1)。(1)使用SPSS 26软件来计算变量组织变革(结构变革、流程变革和激励变革)、环境动态性、创新惰性和组织绩效的信度,结果表明:各变量的α系数均大于0.800,说明量表设计的内在信度高;(2)组合信度CR通过验证性因子分析计算得出,结果表明:各变量的组合信度CR均大于0.800,说明量表的信度较好。

本研究通过使用KMO和Bartlett球形检验数据,结果表明:变量组织变革、环境动态性、创新惰性和组织绩效量表的KMO值分别为0.929、0.880、0.846和0.894,均大于0.800;与其相对应的Bartlett球形检验值均为0.000,小于0.05,表明测量题项适合因子分析。

在量表的效度方面,本研究通过验证性因子分析来检验(见表1)。结果表明:(1)各个变量题项的因子载荷均大于0.5,结构效度良好;(2)各个变量的平均变异萃取量(AVE)值均大于0.500,收敛效度良好。区别效度在相关性分析中予以验证。

表1 量表信效度检验结果

(二)相关性分析

本研究通过使用SPSS 26软件对变量组织变革、环境动态性、创新惰性和组织绩效进行相关性分析,结果如表2所示。结果表明:(1)各个变量的均值和标准差均相差不大,不存在异方差问题;(2)组织变革对创新惰性具有显著负相关关系,组织变革对组织绩效具有显著正相关关系,创新惰性对组织绩效具有显著负相关关系。这些结果初步验证了本文的核心假设;(3)各个变量之间的相关系数均小于AVE的平方根,区别效度良好。

表2 相关性分析结果

(三)共同方法偏差

为评估共同方法偏差,本研究采用Harman单因素检验分析法,具体为:对4个变量33个题项进行探索性因子分析,并提取特征值大于1的主成分。结果显示:第一公因子的方差解释百分比为37.685%,低于临界标准40%,即本研究不存在严重的共同方法偏差。

(四)路径分析和调节/中介效应检验

本研究采用INTEGRATION算法,在MPlus 8.3软件下对研究框架进行SEM路径分析,结果如图2和表3所示。由于有中介的调节模型在MPlus软件上只能输出非标准化效应值,因此本研究以下有关SEM路径分析的篇幅均使用非标准化数值,该做法也被多位知名学者采用(方杰、温忠麟,2018)。由表3可知,组织变革与组织绩效之间的路径系数为0.222,对应的P值为0.000,远小于0.05,说明组织变革对组织绩效有着显著的正向促进作用(假设H1成立);组织变革与创新惰性之间的路径系数为-0.533,对应的P值为0.000,远小于0.05,说明组织变革对创新惰性有着显著的负向抑制作用(假设H2成立);创新惰性与组织绩效之间的路径系数为-0.493,对应的P值为0.000,远小于0.05,说明创新惰性对组织绩效有着显著的负向抑制作用(假设H3成立);组织变革和环境动态性的交互项与创新惰性之间的路径系数为-0.201(组织变革与创新惰性之间的路径系数为-0.533),对应的P值为0.001,远小于0.05,说明环境动态性强化组织变革对创新惰性的克服效应(假设H5成立)。

表3 路径分析结果

图2 SEM路径分析图

组织变革通过创新惰性间接影响组织绩效。组织变革对组织绩效产生的间接效应为0.263,95%的置信区间为[-0.320,-0.081],不包含0,说明间接效应成立(假设H4成立)。具体而言:低环境动态性下,其间接效应为0.164,对应的P值为0.000,远小于0.05,说明低环境动态性下的间接效应成立;高环境动态性下,其间接效应为0.362,对应的P值为0.000,远小于0.05,说明高环境动态性下的间接效应成立。有调节的中介效应为0.099,对应的P值为0.005,远小于0.05,说明有调节的中介效应成立(假设H6成立),无论是低环境动态性还是高环境动态性,间接效应都是显著的,调节效应图如图3所示。此外,低环境动态性下,组织变革对组织绩效的总效应为0.386,间接效应占总效应的42.487%;高环境动态性下,组织变革对组织绩效的总效应为0.584,间接效应占总效应的61.986%。

图3 调节效应图

五、研究结论、理论意义与实践启示

(一)研究结论

基于后疫情时代动态环境情景,本研究从创新惰性视角解释组织变革提升组织绩效的机制。通过理论分析和实证检验,本研究主要得到以下结论:(1)组织变革有助于促进组织绩效;(2)组织变革有助于克服创新惰性;(3)创新惰性对组织绩效有着显著的负向抑制作用;(4)创新惰性在组织变革对组织绩效的影响中发挥中介作用;(5)环境动态性在组织变革和创新惰性间发挥着调节的作用,环境动态性越高,组织变革的作用发挥得越好,越有利于克服创新惰性;(6)环境动态性对创新惰性在组织变革与组织绩效之间关系的中介作用产生调节效应。

(二)理论意义

本研究以后疫情时代动态环境的变化特征为背景,以组织变革与组织创新惰性的矛盾为切入点,剖析了企业在新经济时代和“双循环”新发展格局下组织变革的主要因素,特别是组织创新过程中逐渐产生并不断增加的惰性对组织变革的影响,建立了动态环境下组织变革和组织绩效的关联路径。这是对克服组织创新惰性这一中介机制研究的深入揭示,也是对组织绩效中组织对环境动态性这一特性适应过程的完善与拓展。因此,本研究的成果可为后疫情时代动态环境下组织变革因素的研究提供丰富、独特的素材,推动企业适应性研究及理论的发展。

(三)实践启示

1.克服企业创新惰性。数字化、智能化转型是企业系统性、根本性制度重塑,但期间由创新惰性产生的迟疑、震荡甚至反复等阵痛均会阻碍变革的正常进行。企业高管团队应审时度势,从环境感知视角主动谋划,开展渐进性组织变革,准确把握改革切入点,找准改革侧重点,以建设性、包容性的心态,正确看待组织发展中产生的积极惰性,不断破除旧经验和旧流程的刚性约束,通过顶层组织战略设计与规划、中层组织架构更新与升级、底层流程改造与重塑,适应数字化转型的发展要求。

2.构建学习型组织。VUCA时代给企业生存发展环境带来激变,产业升级、行业竞争、技术更新等,都让企业不得不以变革为抓手,以创新为动力,摆脱生存困境,实现转型发展。企业领导者应正面应对动态环境中产生的问题与困扰,反思存在问题,明辨机遇和挑战,加强学习型组织建设,尤其加强数字化时代战略管理、组织架构、平台生态等新理论的学习和研究,摆脱员工单一、独自学习产生的创新惰性,构建开放式、共享式、互动式团队学习模式,构建大中台式团队支持平台,针对市场和客户动态需求产生的企业难题建立团队成员协同性、共创式解决机制,通过有效的认可式激励激发员工的创新热情,变新机为商机,化危机为转机,有效提升组织绩效,促进企业创新发展和转型升级。

3.加强政府政策支持。政府应该明智地认识到企业变革的积极作用,以大智之政治心态、大勇之政治举措,加强企业数智化转型激励机制设计,以“善治”来激发企业变革,引导、帮助企业克服创新惰性,助力企业充分利用时代变迁释放的机会,加快“数智”制造、智能服务的战略布局和高质量发展,为企业转型升级营造适应性政策环境。