工作面冲击危险区域的多因素耦合划分

2022-04-01黄河

黄河

【摘 要】论文以抚顺泰和煤炭开发有限公司泰和煤矿一层煤为研究对象,结合构造、煤柱尺寸、底煤厚度、回采特殊时期、切眼及停采线,确定工作面发生冲击地压的危险区域,并以此为基础进行设计,最终实现正常采掘作业。

【Abstract】This paper takes the first layer coal of Taihe Coal Mine of Fushun Taihe Coal Development Company Limited as the research object, combines the structure, coal pillar size, bottom coal thickness, special mining period, cutting hole and stoping line to determine the dangerous area of rock burst on the working face, and designs on this basis to finally realize normal mining operation.

【关键词】冲击地压;多因素耦合;区域预测

【Keywords】rock burst; multi factor coupling; regional prediction

【中图分类号】TD324 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2022)01-0185-03

1 概况

1.1 矿井概况

泰和煤矿井田位于抚顺煤田的东部,原龙凤井田的北部,地理坐标为东经:123°58′23″~123°59′09″,北纬:41°51′27′~41°51′59′。走向平均长度1.845 km,南北宽1.567 km,井田面积1.644 6 km2。矿井核定生产能力90万吨/年,2017年生产煤炭76.9万吨,截至2017年底剩余可采储量792万吨。

1.2 煤层概况

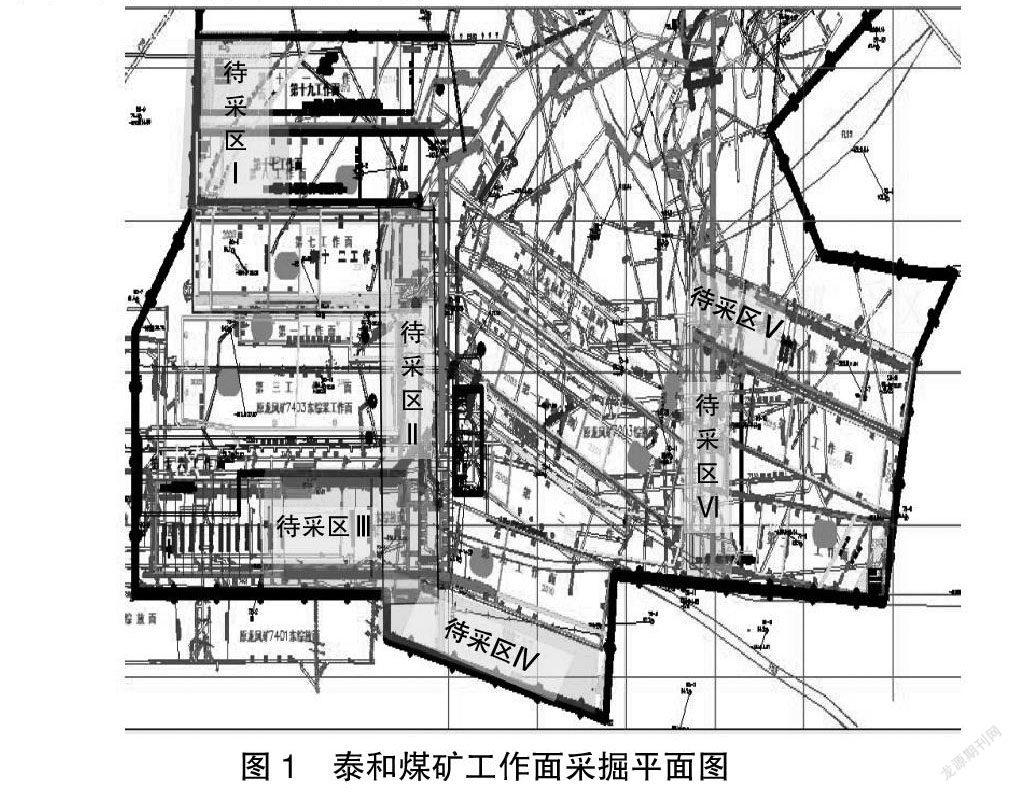

本层煤采用斜井开拓方式,现有4条斜井布置在井田中央,井筒净断面均为14.56 m2,共分为西部和东部两个采区,西部采区现回采第十三综放工作面,第十五、十七、十八工作面为后备面;东部采区现回采第三工作面,回采工作面采用炮采放顶煤、整体悬移支架支护、采空区自然垮落回采工艺。泰和煤矿工作面采掘平面图如图1所示。

1.3 煤层赋存情况

矿区内含煤地层主要为古城子组,该组含特厚煤层即称为一层煤或本层煤,是煤矿开采的主要煤层,该煤层分为三、四、五、六4个分层,煤层顶板为一层煤的老顶油母页岩,全层发育一般为褐色,层状构造,参差状断口,具油脂感,性脆易碎,风化后呈片状,含有完整的动植物化石,层厚90~120 m。

1.4 煤层顶底板情况

可采主煤层由煤层及页岩、砂岩夹石层构成,坚固性系数最小为1.0,最大为2.0,一般為1.2~1.5,属中硬煤(岩)层,顶板是油页岩,坚固系数为2.0,亦属中硬岩层,一般成块状结构,整体性较差。底板是页岩,其下为凝灰岩和玄武岩层,坚固性系数为3.7~6.7,一般为5.2,属坚硬岩层,其凝灰岩具有遇水松软、膨胀的特征。

1.5 地质构造

本层煤地质构造比较复杂,由于受原始大地构造喜马拉雅造山运动的影响,在近南北方向挤压力作用下,煤岩层原始状态发生了形变,遭到破坏,并产生了较大型的褶皱与断裂构造。

1.5.1 褶曲

东部采区:本区域煤层赋存状态变化比较大,由南向北为一连续的缓波状向背斜褶曲,并逐渐向北越过F1断层,煤层抬起倾角变大,截止于F14号断层上盘。向背斜褶曲轴线呈缓波状,贯穿于本区东西,并由东西两侧向南偏移,呈弧形扫帚状排列,两端收敛,东部撒开。轴线走向方向一般在N70°~80°W或N65°~85°E变化,轴部平缓,煤层倾向NE或SE,倾角12°~35°。位于本区西部向斜褶曲构造内的南北缓背斜褶曲,由F23号断层下盘向北倾状,并逐渐消失于向斜北翼所代替。西翼煤层倾角:14°~18°,东翼煤层倾角:9°~17°。由于成煤基底凹凸不平,加之后期改造在两次大的构造运动挤压力作用下,煤层中的小型褶曲比较发育,造成本区煤岩层产状变化较大,规律性不强,煤层厚度由南向北逐步变薄,由东向西增厚。

西部采区:本区煤层赋存状态变化比较大,由南向北为一连续的缓波状向背斜褶曲,并逐渐向北越过F11、F3、F2断层,煤层抬起向南倾斜倾角变大,一般在10°~65°变化并截止于F18、F13号断层。向背斜褶曲轴线呈缓波状,贯穿于本区东西,并由东西两侧向南偏移,呈弧形分布,东西撒开,中间收敛。轴线走向方向一般在N45°E,N80°W,呈波状分布,向西倾伏角为12°~21°,向东倾伏2°~8°,轴部平缓,煤层倾向NW、NE或SE,倾角7°~65°。由于成煤基底凹凸不平,加之后期改造在两次大的构造运动挤压力作用下,煤层中的小型褶曲比较发育,并造成本区煤岩层产状变化较大,规律性不强,煤层厚度由南向北逐渐变薄,由东向西增厚。

1.5.2 断层

东部采区:本区在近南北方向挤压力的作用下,产生了F14、F24、F15、F23及F1、F9较大型断裂构造,其中F14、F23为本区南北边界断层,由于这些断裂构造的破坏和影响,并派生数条较小的断层及近东西向,向背斜褶曲。大多数断层为北西向断层,近相间平行斜列,大多数斜交断层被走向断层切割。区内大多数断层为NW向断层,倾向NE,少部分断层为NE向断层,倾向SE。

由于这些断层的存在,从而促使煤层发生了不同程度的破坏,并将煤层切割数段。主要影响采区设计及回采的主要断层为:F24、F7、F12、F4、F2、F1、F11、F9号断层。这几条断层在走向、倾向、倾角、断层落差上变化较大,多数断层及煤层赋存状态向本区东部扩展,但控制程度不够、依据不足,只有F24号断层由勘探钻孔70-1号控制,其他断层根据-530 m、-570 m水平原龙凤矿掘进的东大巷实践或推测判断而确定。

西部采区:本区在近南北方向挤压力的作用下,产生了F18、F13、F24、F23及F3、F8、F9较大型断裂构造,其中F18、F13为本区北部边界断层。由于这些断裂构造的破坏和影响,并派生数条较小的断层及近东西向和南西向,向背斜褶曲。由于后期改造在近东西方向挤压力作用下,从而促使断裂构造更加复杂,大多数断层为北西向断层。同时本区向背斜褶曲变化复杂,西部褶曲逐渐向中部抬起而尖灭,东部褶曲由东向西倾伏并逐渐向南西方向发展截止于F23号断层及F16断层。

由于这些断层的存在,从而促使煤层发生了不同程度的破坏,并将煤层切割数段。主要影响采区设计及回采的主要断层为:F23、F3、F4、F8、F9、F10、F5、F23、F29、F31等断层。这几条断层在走向、倾向、倾角、断层落差上变化较大,并派生数条较小的斜交或近平行的断层,也将给二幅回采带来不利的因素。

2 冲击危险区域的多因素耦合划分

2.1 多因素耦合分析法

为了更加准确地指导冲击地压危险预测、监测和防治工作,需对未采区域进行不同冲击地压危险评价,划分危险区域。

2.2 煤层冲击危险因素

根据实践和相关研究,分析冲击区域的压力分布状态及其值的高低,对防治冲击地压具有重要作用。多数情况下,巷道和采面围岩的应力越高越集中,该区域越容易积聚大量的弹性能,更容易引发冲击地压。

2.2.1 煤柱尺寸

煤柱是产生应力集中的地点,孤岛形和半岛形煤柱可能受几个方向集中应力的叠加作用,使得煤柱附近煤体应力集中程度大,因而在煤柱附近最易发生冲击地压。区段煤柱留设尺寸影响煤柱及巷道圍岩的应力分布。

在冲击危险性评价与预测过程中,应重点考虑大巷保护煤柱、采区巷道保护煤柱及回采巷道保护煤柱对冲击危险程度的影响。

2.2.2 底煤厚度

泰和煤矿煤层巷道布置不留设底煤,大大降低了底煤留设造成的冲击地压危险性。但在断层区域,会留有部分底煤,因此实际生产过程中应针对留底煤区域采取底板卸压措施。

2.2.3 回采特殊时期划分

第一,工作面老顶初次来压与周期来压;第二,工作面覆岩“见方”垮落;第三,工作面过断层及褶曲轴部期间。

2.2.4 切眼及停采线位置

切眼及停采线位置对于初、末采期间冲击危险影响显著,受工作面停采线及后期邻近工作面停采线的影响,应力集中程度高,应加强停采线附近的监测,对该区域应采取措施,防治冲击地压的发生。此外,护巷煤柱段应为冲击危险重点防范区域。

2.3 工作面开采分析

分析冲击区域的压力分布状态及其值的高低,对防治冲击地压具有重要作用。多数情况下,巷道和采面围岩的应力越高越集中,该区域越容易积聚大量的弹性能,更容易引发冲击地压。所以,在一定的采掘范围内,分析应力集中程度的大小和应力的变化对进行冲击危险程度评价,确定冲击危险区域,以采取及时的防治措施具有重要意义。

2.3.1 工作面开采模拟方案

为了更好地研究-440 m水平的应力分布状况及其变化规律,以东部区正在开采的第三工作面为例进行数值模拟,考虑到东部区第三工作面南部紧邻第一工作面采空区,停采线靠近采区上山,第三工作面回采区域的应力分布受第一工作面采空区的影响。因此,为了较为真实地反映第三工作面和巷道的受力情况,对第三工作面附近区域巷道的采掘工作面工况分别进行了模拟。

2.3.2 数值模型建立

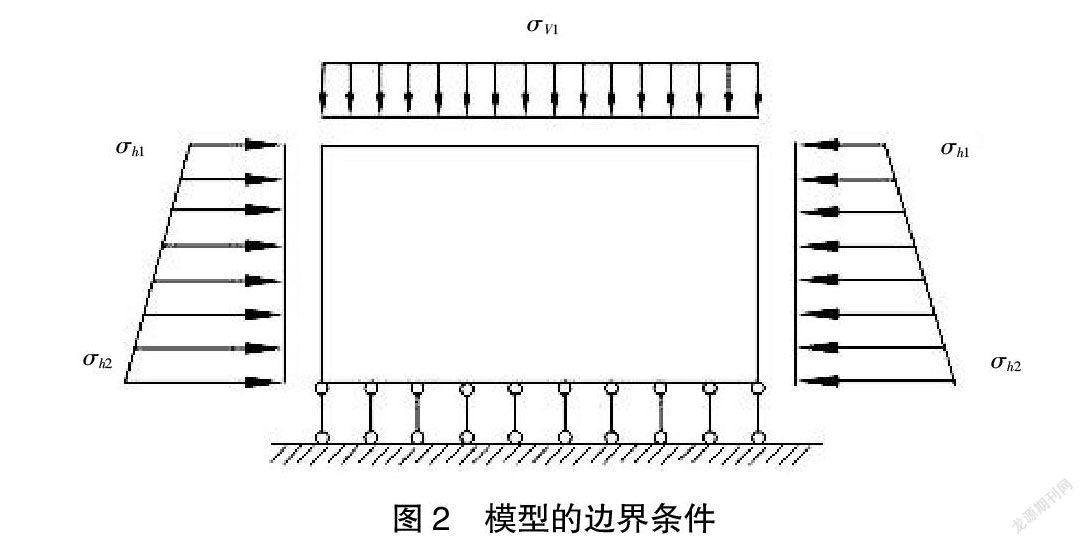

①计算模型。充分考虑第三工作面采场及其相邻采空区、巷道的应力分布和变化情况,建立的模型尺寸为:160 m×420 m×60 m,选取模型第三工作面底板右下角为零点建立,采空区宽度30 m,上下顺槽为5 m,考虑到应力的影响范围,下顺槽向外扩展25 m为左右边界。②边界条件。基于地应力实测结果,最大水平主应力σmax=15.3 MPa。随着埋深的增加,模型Z方向所受到的约束力呈现增加的趋势,假设该点在煤层巷道底板处,第三工作面最大埋深h为612 m。模型水平主应力大小为:σmax=γh×h=15.3 MPa,h=612 m,γh=2.5×104 N/m3,则σh1=σh-γh×h0=13.8 MPa,σh2=σh+γh×h0=16.8 MPa。模型竖直应力为:由于σv=15.3 MPa,根据巷道底板上部煤岩体参数(厚度和密度),则模型顶面竖直应力为:σv1=σv-ρ2h2-ρ3h3=14.27 MPa。因此,模型的前后边界为固定位移约束,模型的左右和上下边界条件如图2所示。

2.3.3 模拟结果

为了研究工作面回采前后采场周围应力的变化规律,结合现场工作面开采顺序,模拟掘进第三工作面上下顺槽、工作面分布开采过程中应力场分布情况。

①研究平面的选取。应力集中区域分为竖直应力集中区域和水平应力集中区域。为了便于研究不同应力的集中区域分布规律,分别对第三工作面上下顺槽掘进和工作面推进过程中的应力集中区域进行分析,并得出:煤层竖直应力集中区域在顺槽顶板中部附近,煤层水平应力集中区域为上下顺槽的两帮处。②第三工作面上下顺槽掘进后应力集中区域分布。对第三工作面上下顺槽进行数值模拟,得出煤层应力云图和应力分布曲线。由于上下顺槽的开挖,对采掘周围岩体进行了扰动,应力重新分布,形成了应力集中区域。第一,竖向应力集中区域分布。竖向应力从下顺槽到上顺槽逐渐降低,下顺槽附近应力最大为13.77 MPa。这是由于第一工作面煤层开采后,围岩压力已经释放,顺槽附近应力重新分布,逐渐达到平衡。当第三工作面下顺槽在煤层中掘进,掘进后导致采区边界围岩应力重新分布,矿山压力向实体煤侧转移,内部支承压力明显升高。离采空区距离愈远,应力受采空区影响愈小,采场应力逐渐增大。由于第一工作面已回采完毕,顶板岩层基本稳定,对第三工作面影响较小,且第三工作面整个采场内应力集中程度较大,因此,第三工作面中部应力集中区发生冲击地压的可能性较大。第二,水平应力集中区域分布。煤层中部出现水平应力集中,最大值达到5.77 MPa,上、下部顺槽全长段水平应力均较小。由于第一工作面采空区的影响,下巷水平应力影响范围较大。向煤层内部延伸,大大增加了水平应力的集中程度,造成水平应力迅速增加,中部位置应力最大。巷道开挖后,顶板、底板一定的范围内水平应力急剧增加,不利于围岩的稳定性。煤层中部水平应力很大,集中系数很高,易发生冲击地压,造成顶板的冒落、底板隆起。③第三工作面推进过程中应力集中区域分布。第一,竖向应力集中区域分布。随着工作面的推进,煤层顶板的竖向应力最大值呈现先减小后增大的趋势,应重点对高应力区进行卸压,预防冲击灾害发生。第二,水平应力集中区域分布。水平应力主要集中在煤层中部和两帮,随着工作面的推进,应力集中不断发生变化。综上所述,重点应对煤层中部进行卸压,保证工作面开采过程中的安全稳定,对下巷底板采取加强支护,防止底鼓的发生。上下巷两帮压力较大且不稳定,应防止偏帮的发生。

3 结语

通过危险区的多因素叠加,危险区域及其危险性等级将随工作面的具体接续计划而变化,监测、支护亦可随其动态调整。①针对第十七、八工作面西侧下幅区域,即待开采区域Ⅰ,由于上幅已经开采,起到了保护层作用,大大降低了其设计开采的冲击危险性,划分为无冲击危险区域。②集中巷两侧煤柱区域,此区域是孤岛煤柱,即待开采区域Ⅱ,主要冲击危险区域包括孤岛效应、断层危险区,整体划分为中等危险区域,局部大断层、两侧采空区边界划分为强冲击危险区域。③第十三工作面,现采区域Ⅲ,该区域主要包括断层危险区、空区边界效应、遗留煤柱危险区等,整体划分为弱危险区域,局部大断层分布区划分为中等冲击危险区域,其中,原龙凤矿7402工作面采空区下保护层卸压区域可划分为无冲击危险区域,龙凤矿7402东停采线为强冲击区域。④第十五工作面区域,即待开采区域Ⅳ,该区域已进行两顺布置,因此受开采技术条件影响的冲击危险因素较大,该区主要受到周围采空区分布、断层分布的影响,整体划分为弱冲击危险区域,局部大断层分布区划分为中等冲击危险区域。⑤第三工作面区域,即开采区域Ⅴ,该区域已经进行两顺布置,因此受开采技术条件影响的冲击危险因素较大,该区主要受到断层分布、停采线位置、联络巷及巷道交叉、留设底煤、第一工作面采空区和巷道错层交叉的影响,整体划分为弱冲击危险区域。⑥第六工作面区域,即待开采区域Ⅵ,该区域尚未进行两顺布置,因此受开采技术条件影响的冲击危险因素较少,该区主要受到断层、煤柱拐角、区段煤柱、底煤、采空区边界的影响,整体划分为中等冲击危险区域。