低氧训练对我国运动员血红蛋白水平影响的Meta 分析

2022-03-31张思奇江兴豹王军利

张思奇,刘 涛,江兴豹,樊 冲,王军利*

低氧训练在近些年被广泛应用, 是在运动训练过程中持续或间断地采用低氧条件刺激, 主要利用高原自然低氧环境或人工模拟对人体产生特殊生物学效应,配合运动训练来增加机体的缺氧程度,以调动体内的机能潜力, 从而产生一系列有利于提高运动能力的抗缺氧生理反应与适应, 进而达到提高运动成绩的目的。 随着低氧训练探索研究不断深入,训练模式也从传统的高住高练(Living High-Training High,HiHi),逐步向高住低练(Living High and Training Low,HiLo)、高住高练低训(Living High-Training High-Training Low,HiHiLo)等方面发展。但通过低氧训练获取理想的训练效果,需要考虑诸多因素,如训练模式的选择、 上高原或入仓的时机、 训练持续时间、负荷的量和强度、训练内容安排、出仓或下山时间以及训练后调整到最佳竞技状态所需要的时间等。 同时,低氧训练也是一把“双刃剑”,安排得好可以提高比赛成绩;安排稍有失误,可能适得其反。

目前国内对低氧训练研究报道相对较多, 但绝大部分为动物实验及运动员实验研究, 运动员实验研究报告主要突出运动成绩或某些生理生化指标。 不同研究的结果不尽相同,就训练模式而言,主要集中于传统高原训练与人工模拟低氧环境训练, 二者是不相同的训练模式,在低氧暴露时间、环境压强、缺水状况和紫外线强度等都存在较大差异;许多研究也表明,不同低氧训练模式的缺氧程度对血液动力学指标的影响存在明显差异。 目前,国内的低氧训练Meta 分析着重开展了不同性别、年龄、持续时间以及训练频率等提升有氧能力的效应研究,不同训练模式之间的比较研究甚少。本研究对相关文献进行定量系统综述,分析不同训练模式、 结局指标测试时间及训练持续时间对血红蛋白(Haemoglobin,Hb)水平的影响。 以期为低氧训练安排提供参考意见,助力我国竞技体育事业发展。

1 研究方法

1.1 文献来源

从中国知网(CNKI)、万方、维普、Web of Science及Pubmed 数据库进行1999 年至2020 年10 月7 日文献检索。 检索词中文以 “高原训练”“高住高练”“高住低练”“高住高练低训”“低氧训练” 为主题词进行组合式混合检索,英文以“hypoxic training”“altitude training”“Haemoglobins” 等主题词进行综合检索,并通过EndnoteX9 软件,将5 个数据库中根据检索式检索到的、 初步判断符合本研究内容的文献全部导入。 再采用EndnoteX9 软件的去除重复文献功能,检查并手动去除部分重复文献。

1.2 文献纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

文献筛选依据循证医学PICOS 方式,考虑文献参与者(participants)、干预措施(interventions)、对照组(comparisons)、研究结果(outcomes)和研究设计(study design)5 个因素。 具体文献纳入标准:(1)参与者为运动员;(2)干预措施为HiHi、HiLo、HiHiLo;(3)文献类型为实验类文章,均为自身对照;(4)实验结局指标为Hb 浓度;(5)实验设计方案中有明确的样本量、训练持续时间、结局指标测试时间及性别。

1.2.2 排除标准

排除标准为:(1)不符合纳入标准的文献;(2)排除动物实验以及非运动员实验;(3) 残疾运动员;(4)非我国训练场地及运动员;(5)除低氧训练外无其他手段干预;(6) 实验结局指标不符合纳入标准;(7)无法获取全文的文献。

1.3 文献编码、数据提取与评价

根据所纳入的文献特征,结合Hagger 等的调节变量编码,主要由2 名检索人员采用独立双盲的方式对所纳入文献依据纳入标准进行编码提取,主要包括文献的第一作者、发表年份、性别、低氧训练模式、样本量、训练项目类型、训练持续时间以及结局指标测试时间。 对于一些数据信息不全的文献通过邮箱联系作者获取。

本研究对低氧训练模式进行分组分析,即HiHi、HiLo、HiHiLo,并按以下3 个调节变量进行亚组编码:(1)研究结局指标测试时间,分为低氧训练中后期测试组及低氧训练结束即刻测试组;(2) 训练持续时间,大于4 周小于8 周、4 周及小于4 周(纳入文献实验持续时间多为4 周,故以4 周为分界点);(3)性别,男性运动员和女性运动员。

研究人员采用经典Jadad 质量评价表将所纳入文献进行评价,分数取值范围为0~5 分,其中,1~2 分为低质量,3~5 分为高质量。

1.4 数据统计分析

首先运用Excel软件对所纳入文献结局指标进行描述性统计,其次运用CMA 3.0 软件对所纳入的文献进行分析。 为了更好研究低氧训练对运动员Hb 的影响, 本研究主要使用Cohen’s d 作为实验前后对照组对比的效应指标; 效应量的评价标准为:d≤0.2 为小效应;0.2<d<0.8 为中等效应;d≥0.8 为大效应。 异质性主要采用Q 检验和I统计量检验。<0.1 代表存在异质性;I统计量判断标准为I=0 研究间不存在异质性, 仅由抽样误差引起;I<25%, 异质性较小;25%<I<50%,中等的异质性;I>50%,高度异质性。对于Meta 分析效应量和并一般采用固定模型或随机模型2 种方式。 由于本研究纳入文献在训练模式、结局指标测试时间、训练持续时间、性别以及训练负荷强度等方面都存在差异, 这些差异都很有可能对Hb产生效应,故选择随机效应模型进行Meta 分析。

2 研究结果

2.1 文献筛查与纳入文献基本情况

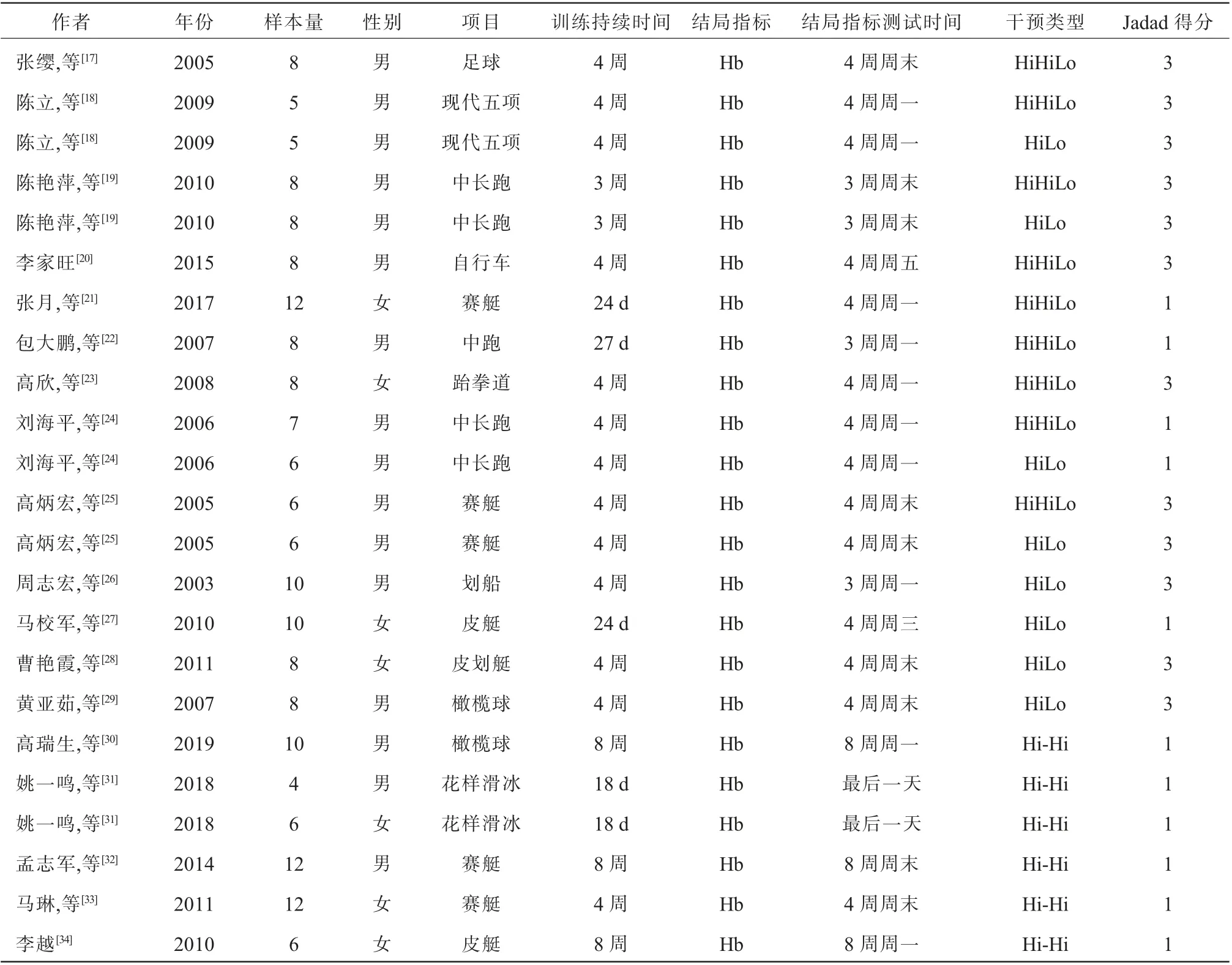

通过对数据库的检索得到1 595 篇文献,由2 名评价者依据纳入与排除标准独立筛查文献, 从初筛到复筛,最终得到文献24 篇(图1),基本特征见表1。

表1 文献纳入基本特征Table1 The basic characteristic of included documents

图1 文献检索流程图Figure1 The process chart of document retrieval

共纳入24 篇中文文献,包含有31 个独立效应量(即Hb 结局指标),关于3 种低氧训练模式的纳入文献情况分别是HiHi 6 篇、HiLo 8 篇、HiHiLo 10篇。 其结局测试指标均为Hb 浓度, 且实验设计中明确了具体测试时间,其中低氧训练中后期测得指标有17 个独立效应量, 结束后即刻测得指标有14个独立效应量。 运动项目主要包括单一动作结构项目(赛艇、皮划艇、划船、中长跑、游泳、自行车、竞走)与多元动作结构项目(现代五项、跆拳道、花样游泳、足球、橄榄球)。 低氧训练周期的持续时间主要集中在4 周,持续时间最长未超过8 周,其中低于4 周(7个独立效应量),4 周 (16个独立效应量),4~8 周(6 个独立效应量)。 样本量共计289 人(男177 人,20 独立效应量;女112 人,11 个独立效应量),包含HiHi 158 人(13个独立效应量),HiLo 61 人(8 个独立效应量),HiHiLo 70 人 (10 个独立效应量)。

作者 年份 样本量 性别 项目 训练持续时间 结局指标 结局指标测试时间 干预类型 Jadad 得分陶小平,等[35] 2010 12 男 划艇 4 周 Hb 4 周周一 Hi-Hi 1陈琳[36] 2010 12 男 游泳 4 周 Hb 4 周周一 Hi-Hi 1郭艳艳,等[37] 2009 12 男 竞走 6 周 Hb 6 周周四 Hi-Hi 1樊小兵[38] 2008 10 男 中长跑 30 d Hb 最后一天 Hi-Hi 1樊小兵[38] 2008 7 女 中长跑 30 d Hb 最后一天 Hi-Hi 1陈伟[39] 2007 12 男 皮艇 4 周 Hb 4 周周一 Hi-Hi 1陈彩珍[40] 2005 43 女 花样游泳 4 周 Hb 4 周周一 Hi-Hi 1

2.2 纳入文献结局指标的描述性统计

表2 纳入文献结局指标的描述性统计结果(±SD)Table2 The descriptive statistics of included documents′ outcome indicator(±SD)

2.3 效应量及异质性估计

对纳入的24 篇文献进行分析(图2),低氧训练对运动员Hb 水平影响的总体效应量d=0.524(<0.1),95%CI 为[0.045,1.002],属于中等效应量。 总体效应量的异质性检验结果,Q=198.914,I=84.918%。 说明低氧训练对提高我国运动员Hb 水平可能有一定效果。因本研究存在高度异质性,采用一次移除一个研究(One study remowed)方法来进行敏感性分析,分析结果显示Q=198.914,<0.001,I=84.918%, 依然具有高异质性。 认为可能不同训练模式间存在差异较大,故以训练模式进行分组分析(表3)。 结果说明HiLo 训练模式对提高运动员Hb 水平可能最佳。 但Q=44.625(<0.1),I=84.172,异质性较大,认为其中可能存在重要的潜在调节变量,故进行亚组分析。

图2 各项研究中Hb 水平效应量及总体效应量的森林图Figure2 The forest plot of Hb level effect and overall effect in different researches

表3 不同训练模式效应量及异质性估计结果Table3 The heterogeneity estimation results and different training mode effect

通过对HiLo 训练模式亚组分析,结果显示:(1) 训练结束时测的Hb 效应量d=1.343,95%CI 为[-0.591,2.746],Q=16.689,I=82.024 属于大效应量;训练中后期测得的Hb 效应量d=0.456,95%CI 为[-1.147,2.069],Q=23.133,I=87.032 属于中等效应量,说明在低氧训练中后期到训练结束这段时间,Hb 水平可能呈递增趋势且高于低氧训练前水平。(2)当训练持续时间低于4 周时,效应量d=-0.369,95%CI 为 [-1.674,0.936],Q=3.700,I=72.975%属 于负效应量; 当训练持续时间为4 周时, 效应量d=1.363,95%CI 为[0.115,2.610],Q=29.918,I=83.288%属于大效应量,说明HiLo 模式下,训练持续时间对Hb 水平影响具有调节其异质性的作用, 且训练持续时间为4 周时更有利于提高运动员Hb 水平。 (3)男性的效应量d=0.914,95%CI 为[-0.129,1.958],Q=23.345,I=78.583%,属于大效应量; 女性的效应量d=0.816, 95%CI 为[-2.858,4.489],Q=19.847,I=94.961%,属于大效应量,具有同质性且两者都属于大效应量,差距不明显。

2.4 发表偏倚分析

为了检查本研究在文献获取过程中是否发生偏倚,通过漏斗图进行分析(图3),结果发现漏斗图呈现左右不对称分布,说明存在一定程度的发表偏倚。若仅应用漏斗图的方法,分析相对较为单一,统计检验效果较小,故研究采用失安全系数(Nfs)进一步探讨。 当Nfs 大于临界值5K+10(K 指纳入元分析的独立效应量个数), 说明存在发表偏倚的可能性较小,而本研究Nfs 为254,明显大于临界值165(<0.05)。异质性分析结果显示仍然较大,2 种检验方法出现不一致性,因此引入秩相关检验(Begg and Mazumdar rank correlation)与线性回归检验(Egger’s regeression intercept)进一步验证。 分析结果显示>0.05,最终证明本研究存在发表偏倚的可能性较小。

图3 发表偏倚漏斗图Figure3 The publish bias funnel plot

3 讨论

低氧训练主要分为传统高原训练和模拟高原的低氧训练2 种类型,即HiHi、HiLo、HiHiLo,其目的是使运动员同时承受运动负荷和高原低氧双重刺激,从而提高运动员有氧代谢能力及抗氧能力。由于以往研究的实验设计相对不够严谨, 以至于低氧训练的研究结果受到一些学者质疑, 甚至部分学者认为低氧训练并不能达到提高运动表现的目的。

3.1 不同类型低氧训练影响Hb 浓度提升效果

本研究结果发现, 低氧训练后的Hb 浓度平均升高5.57 g/L。 其中HiLo 模式对提高运动员Hb 水平的效果最为显著,高于其他训练模式。但有研究表明,HiHiLo 模式对Hb 浓度提升表现最佳。 与本研究分析结果存在偏差。 在研究低氧训练过程中各阶段Hb 浓度时,训练结束时比训练过程中Hb 浓度要高。 有相关研究证实这一观点,王亚兰对32 名游泳运动员以海拔高度为条件进行随机分组, 进行为期4 周的HiLo 模式训练, 结果表明除海拔高度为2 500 m,Hb 浓度在第2 周略有下降趋势,其余都随着训练时间推进Hb 浓度逐日递增, 其中部分差异认为可能是海拔高度的差异。 但这与冯连世在对20 世纪高原训练成果综合后提出的规律相背离,认为高原训练过程中Hb 浓度变化规律为高原第1 周有所升高, 第2 周接近平原时水平,3~4 周略显下降。 目前,低氧训练的最佳持续时间一直未有定论。本研究结果显示4 周训练持续时间对Hb 水平影响效果最佳, 明显优于训练持续时间不足4 周的低氧训练。 综合前人研究, 国内学者也普遍认为4~6 周的高原训练比较合适。 原因可能是运动员从普通环境到低氧环境需要一个适应过程, 训练时间过长不利于机体低氧后调整, 时间过短不利于机体产生适应性变化。此外还发现,不同性别的亚组分析结果无显著差异。 但有学者持相反态度,认为女性Hb浓度提升幅度大于男性。

一般而言,运动员进入低氧环境后,由于体液从血管内进入组织液和细胞内, 血浆量减少,Hb 浓度增加。 低氧环境还可以促进体内促红细胞生成素升高和红细胞增多,并促进Hb 水平提升,从而提高运氧能力。 尽管不同低氧训练模式在训练内容、手段、负荷控制等方面存在差异,但其在促进Hb 浓度提升的原理上比较相似, 都是通过缺氧刺激提高血液中促红细胞生成素的含量, 血液中红细胞数量增加并提升Hb 浓度,增强血液携氧能力,从而提升机体长时间工作的能力水平。 现有文献报告的结果或多或少存在一定的异质性, 可能是被试对象和实验设计的差异所致,原因需要进一步探讨。

3.2 低氧训练过程中影响Hb 浓度的其他因素

3.2.1 海拔高度(模拟海拔高度)的选择

随着海拔高度不断升高, 大气压和氧分压不断降低,氧从肺泡到肺毛细血管的扩散能力受到影响,动脉血中氧饱和度降低。在这种条件下,机体组织氧供应能力不断适应环境而发生变化,Hb 浓度升高至峰值就是其适应性表现之一。 海拔高度与Hb 浓度变化呈正相关, 海拔每升高1 000 m,Hb 浓度提升4%。 因纳入统计分析的文献依据不同海拔高度而设计,故结果存在一定差异。 有学者分别探究了HiLo模式在2 000 m、2 500 m 及3 000 m 等模拟海拔高度时对Hb 浓度的影响,显示2 500 m 增加最为显著(平均增加8.4 g/L),3 000 m 增加最不显著(平均增加5.3 g/L)。 王瑞元等认为适宜的高度应具备2 个条件,一方面是此高度对机体产生的深刻缺氧刺激,另一方面是机体承受较大的训练负荷。 虽然海拔高度与训练负荷密切相关, 但高原训练负荷的“剂量”理论认为,高原训练效果主要取决于在适宜的海拔高度上停留足够长的时间, 以提高Hb 浓度和维持效应。鉴于此,在实施高原训练计划时,教练员不仅需要考虑海拔高度的因素,还要密切关注运动员机能变化和训练负荷反应, 实时进行科学调整。

3.2.2 低氧训练的暴露次数

有无低氧训练经历的运动员, 训练过程中Hb浓度产生效应不同。 当有过低氧训练经历运动员再次暴露于低氧环境时,体内血浆腺苷水平升高,从而引起Hb 浓度迅速上升, 并在原始基础上重新上升一个更高水平,这一特征与适应速度呈正相关。换言之,红细胞具有“缺氧记忆”功能,当运动员之前有过低氧训练经历时,它可以促进机体更快适应缺氧。国内研究发现运动员连续3 次高原训练后Hb 浓度呈现出递增式变化特点。 孟志军等通过实验证实,高原训练结束后,有过多次(3~4 次)高原训练经历运动员能把高原训练的良好效应保持2 周。 国外研究也进一步验证了这一观点,随着低氧暴露次数增加,低氧训练后效应更加明显。 此外,与有过多次低氧暴露经验的运动员相比, 初上高原运动员的训练安排应有不同,如整体训练周期更短,训练负荷强度更大。

4 结论

本研究通过循证医学系统评价的方法,对24 篇文献中289 名成年运动员的Hb 指标进行Meta 分析,研究发现:(1)低氧训练对提高运动员Hb 浓度有一定效果,其中HiLo 模式对提高运动员Hb 水平最为显著,HiHiLo 模式次之,HiHi 模式收效甚微;(2)在HiLo 模式训练整个过程的Hb 水平不同,训练结束即刻测得Hb 水平相对较高;(3)HiLo 模式对不同性别运动员Hb 浓度影响无显著差异。

不同类型低氧训练方法对提升Hb 浓度水平的效果存在差异性,可能是低氧训练整体时间的安排、海拔高度选择、训练负荷控制等因素造成的。