自然取向·经典遵循*

——武汉大学早期校园规划理念的源流再探

2022-03-30程世丹

程世丹,彭 昱,刘 炜

武汉大学早期校园在中国近代建筑史上占有独特的地位。作为民国时期少有的全新建设的国立大学校园,它从一开始就被赋予了不同寻常的历史使命和文化意涵,承载了近代中国知识精英建设新式现代大学校园的意志和复兴中华传统建筑文化的期望[1]。这一使命的践行通过美国建筑师凯尔斯(Francis Henry Kales)及其设计团队的规划与设计,在“荒凉冷僻之境”构筑起“伟丽之建筑”1),塑造出如画风景般的学府,其“校址之佳,计画之大,风景之胜,均可为全国学校所无”2),一度被视为近代中国进步的样板3)。如今,这片历史性的校舍区不仅是武汉大学深厚人文底蕴的代表性场所,也成为城市绝佳的风景名胜地。

有关国立武汉大学珞珈山校舍建设的历史研究一直备受关注,成果渐丰。然而,由于相关史料的欠缺,使得早期校园空间存在多种解读。部分前期研究基于当下所见,从中国传统文化的角度推断校园规划的源流,将其与中国官式营建体系、中国园林,甚至风水理论相联系,较为主观[2-4]。近年的研究注重史料的挖掘,从民国的政治、经济和文化背景,以及中西方文化碰撞的语境中探寻早期校园空间的建设脉络,取得不少成果[1,5,6]。然而,目前的研究对校园规划理念的解读过于宽泛,一是基于凯尔斯的身份和教育经历,将近代美国校园的影响笼统归于弗吉尼亚大学“学术村”模式或布扎体系,但并未提供针对性的史料佐证和相关影响的具体分析,也忽略了其他的重要影响因素;二是基于时代建筑风尚,将建筑形式与技术特征的分析替代规划思想的阐释。这使得武汉大学早期校园空间的独特性还没有充分揭示,也影响其学术价值的完整呈现。

凯尔斯之前未有任何被记载的建成作品,也未发表过论文或著作,但其设计不可能凭空想象,离不开对相关案例和著述的研习,其中最有可能的来源是当时美国校园规划业已累积的经验。本文拟在梳理校方建设愿景与美国校园规划传统的基础上,通过对建成环境和书面文献的比照与分析,探寻珞珈山校舍与美式校园可能的关联,以揭示早期校园空间形态背后的规划理念。

1 早期校园的建设愿景与域外影响缘起

武汉大学从无到有,完全因理想而实现4)。1928年5月时任南京政府大学院长蔡元培从全国高等教育与学术中心布局出发,将筹建中的武汉大学定位为国立大学。其后,建设一个新的好的大学就成为早期校园创建者们的共同希望5),他们中的大多数有留学欧美的经历,对新式现代大学的憧憬不可避免地会从西方人的建设样板中寻找参照[7]。以李四光为代表的校筹委会成员认为当时国人的建设意识不足,尤其在教育方面,国立学校校舍与外国人办的学校相形见拙,主张郊外另择新址6),建设一个宏伟美丽的大学,替国家一壮观瞻7)。首任校长王世杰将武汉与美国的芝加哥相比照,认为九省之中央的武汉理应办一所规模宏大的大学8)。在这些近代中国知识精英心目中,国立武汉大学的校园建设已不仅仅是在环境优美的郊外营造一个新的校舍,更是要为中国建设树立一个标杆9),实现“启发文化、为天下先”10)的社会理想。

美国建筑师凯尔斯有幸成为这个充满挑战性的建设项目的设计者,他被选中的原因有多种推测,如麻省理工学院的建筑教育背景、中山陵竞赛获奖、美国教会的供职经历、了解中国传统建筑、设计收费不高等等。不过,毕竟凯尔斯之前没有任何实际工程的业绩,仅凭这样的履历就获此重任似乎另有原因,一个较大的可能因素是凯尔斯提出的校园规划理念非常符合校方的期望,从而获得充分的信任。这从后续凯尔斯的建议和方案总能获得支持中可见一斑。值得注意的是,凯尔斯1929年2月被聘为珞珈山校舍总建筑师之前曾于1928年8月经纽约入境短暂回美国11),虽然回国原因不详(不排除为承接项目做准备),但作为建筑师,他本能地会关注美国的建筑动态。20世纪初,美国大学数量和规模迅速扩张,校园建设成为美国建筑界的热门话题之一,《建筑评论》(Architectural Review)、《建筑实录》(Architectural Record)等美国主流建筑杂志上已常刊载校园规划案例和相关论文。此外,1922年黑格曼(Werner Hegemann)和皮茨(Elbert Peets)合著出版的《美国的维特鲁威:建筑师的城市艺术手册》(The American Vitruvius:An Architects'Handbook Of Civic Art)一书中收录了美国从殖民时代到20世纪初的重要校园规划实例和方案,曾经启发过其后的一些大学校园规划[8]。有理由相信,凯尔斯在介入武汉大学项目时,脑海中已形成源自美国经验的理想校园的初步设想。否则,他不可能在最初的探勘现场就对珞珈山新校舍的选址和布局提出一些根本性的建议12)。

2 美国校园规划传统中的环境启迪理念

美国的校园历史并非始于“学术村”,而是发端于殖民时代。从一开始,美国校园建设就摒弃了欧洲传统的封闭式结构,走上一条开放式校园的发展之路,并致力于学生和教师共同生活的大学社区理想。在300多年的发展历程中,美国校园经历了一系列创新性的变革,形成“学术村式”(Academical Village)、“如画风景式(Picturesque Nature)”、“布扎式(Beaux-Arts)”等诸多校园规划范式,被认为是最具美国特色的建筑与规划实验室[9]6。在这种变化而连续的探索中,美国大学不断地通过校园实体环境的结构和形象的塑造,传达教育理念与乌托邦式的社会愿景。19世纪之后,环境对学生的启迪作用逐渐成为一种明晰的理念,大学校园不再只是满足各种功能的物质空间,而是被看作大学教育的重要组成[10]13。为了实现这一理念,校园被构想成一个理想化的社区环境:乡村中的城市或城市中的乡村。在那里,学生们将感受到自然的纯净气息,接触到建筑的文明力量,反映出美国大学校园规划的两个重要主题。

2.1 倡导自然体验

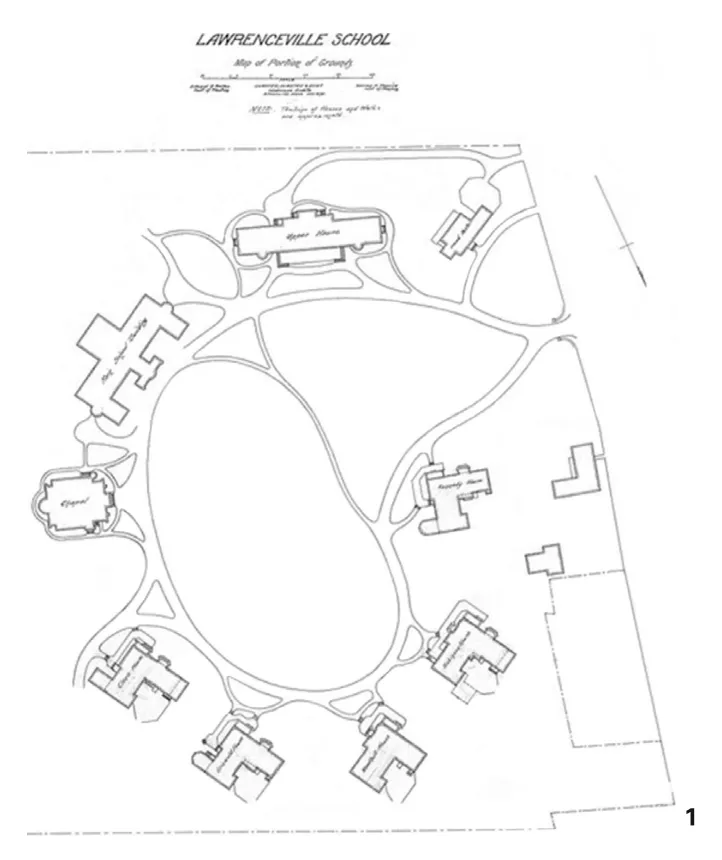

美国校园规划对自然的偏爱由来已久,殖民时期的学院就将校舍建于乡村,甚至是荒野,目的是为“逃离腐败的城市,享受纯洁的自然”[9]4。这种在开阔的绿野中建立起来的校园造就了美国大学特有的“自然”基因。与早期大学对自然的清教徒式关注不同,19世纪之后,自然的审美和道德优势被同时发掘[9]101,并作为一种理念逐步融入大学教育体系。虽然少数教育者仍然为城市大学辩护,认为城市可以提供有益约束的公众观察;但大多数教育家和规划师都更支持乡村大学,人们普遍认为自然环境有利于学生的健康和品德[10]13。因此,自然的吸引力成为美国大学选址和规划的强烈动机之一,山上或水边的校园选址更受青睐,可以使师生从校园中感受到周边壮丽的自然环境。1878年,美国评论家斯温(Charles Thwing)断言:“如果耶鲁位于威廉斯敦(Williamstown),哈佛位于汉诺威(Hanover),哥伦比亚位于伊萨卡(Ithaca),那么他们学生的道德品质就会像自然风景一样得到极大的提升……会更加美丽[11]”。在倡导自然的教育作用方面,景观设计大师奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)是一位重要的推动者,他相信在规划的国立郊区大学中创造公园般的环境,可以向学生灌输文明和开放的价值观[9]142。为此,他将自然景观的体验带入校园规划,创造了一种如画风景的规划模式,其特征是非对称的布局结构、相对独立的建筑设置、连续的大片绿地和遵从地形变化的路径等。19世纪60~70年代的美国“赠地学院”(land-grant colleges)13)的规划中普遍采用这种公园式的、非规则的建筑群布局形式(图1)。

图1 赠地学院校园之一 ——劳伦斯维尔学校(Lawrenceville School)

2.2 崇尚经典秩序

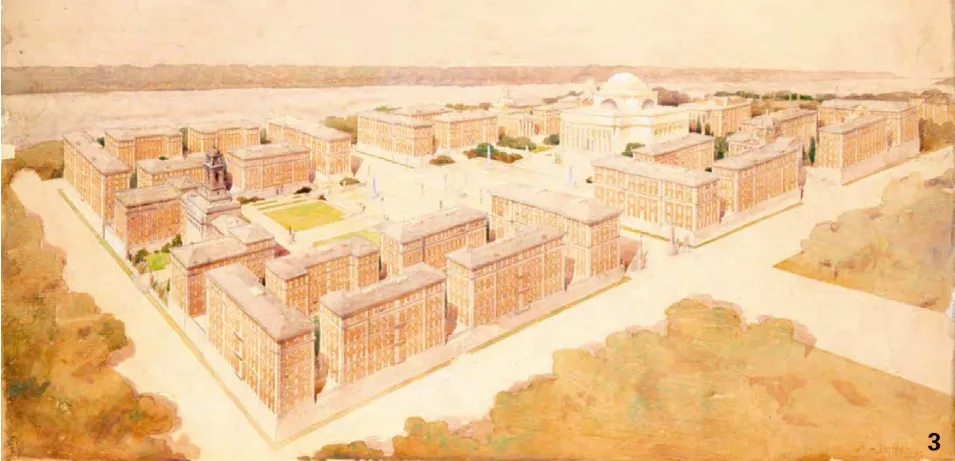

美国校园规划的另一个主题是对经典秩序的推崇,运用古典建筑风格和法则,营造一种秩序性和神圣感,将校园建筑环境升华为一种文化愿望和人格塑造的象征。殖民时期的学院以牛津和剑桥为榜样,建筑模仿英国风格,以表明其英属文化的权威性。在弗吉尼亚大学的“学术村”,环境启迪理念首次被系统体现,杰弗逊(Thomas Jefferson)试图依据纯粹、正统的古典秩序将建筑群塑造成一部严密的教育机器,以指导学生体悟科学的理性,并对学生的审美和道德修养施以潜移默化的影响[12](图2)。19世纪之后,美国校园建设被赋予更多的社会使命和文化担当,尤其当高等教育在迅猛发展中面临诸多困境及质疑时,古典建筑被用来强化大学作为古老智慧化身的地位。先期的希腊复兴式建筑不仅代表一种建筑风格,也蕴含着雅典民主、纯洁、智慧和独立的精神内涵,并且与古典课程传达的理想和高贵品质相契合[13]。美国独立后,哥特式建筑因其古老和高耸的形象满足了年轻国家对大学永恒性和崇高感的向往而逐渐兴盛。芝加哥世博会后,布扎式的规划方法在校园风靡一时(图3),它结合更多的古典语汇,将“学术村”的单一轴向空间演变成多轴向空间,使得规模更大、功能更复杂的现代大学校园可以有序组织,为高等教育注入一种宏大的城市形象,目的是使学生相信传统的必要性和文化进化的可能性。

图2 弗吉尼亚大学(University of Virginia)

图3 布扎式校园的代表——哥伦比亚大学晨间高地校园

3 武汉大学早期校园规划的自然取向和经典遵循

在很大程度上,一座校园的空间格局和构成特征是由其规划模式所决定,背后体现的则是规划理念。例如,“如画风景”模式围绕自然构建校园,试图表达健康文明的潜力。布扎体系则拒绝自然,代之以一种秩序化的城市发展模式,力图成为宏大的城市场所[10]14。从设计者的角度看,国立武汉大学校园作为民国政府最宏大的工程之一,被期望建设成中国的样板项目,其规划唯有对标历史上的经典案例,方能与其定位相匹配。20世纪初,美国现代大学崛起,校园建设蓬勃发展,汇集了众多规划范式和历史风格,为凯尔斯的理想校园创作提供了充足的案例。另一方面,从珞珈山校舍的建成环境和规划图纸中可以较为清晰地读取来自美国校园规划的影响,感受到校园空间图式所折射出的规划理念——对自然的尊崇和经典的崇尚。

3.1 自然滋养——规划布局中的绿色基质

无论在形式上还是气质上,武汉大学早期校园都是一座令人愉悦的公园,在其间生活和学习的经历是与山、水、地形、植被、动物、光影、色彩等自然要素密不可分,这种体验不仅来自视觉,也来自听觉、嗅觉和触觉。斯坦福大学历史学者特纳(Paul Venable Turner)在《校园:美国规划传统》一书中写道:“完美的自然教育在理论上不需要建筑”[9]101。校园的自然特性不仅有助于学生陶冶性情、激发情感,而且建立了一种受人尊重的校园身份,武汉大学也因之赢得了最美校园的声誉。可以说,正是凯尔斯的选址建议和规划设计将这种自然世界的品质融入到校园之中。

3.1.1 “山上学院”的选址意向

不可否认,以李四光为代表的筹委会关于郊外另建新校舍的主张为创造环境优美的校园奠定了前提条件。但凯尔斯的选址建议至关重要,他将校方推荐的珞珈山以南的平坦区域向北调至地形较为复杂的丘陵地带[1]199-202。这个建议无疑是大胆的,即便今天来看依然如此,它不仅增加了工程难度,也使造价大幅攀升。然而,新的选址带来更为壮丽、丰富的自然景观,除了本身风景优美,还可居高眺望周边开阔的湖面和朦胧的远山,并且给人们提供了一个观赏校园建筑的远景视角14)。实际上,山上建校在19世纪的美国曾被视为一种理想的大学校园型式[9]106,例如,纽约的日内亚学院(Geneya College)建在可以俯瞰萨内卡湖的悬崖上,其他如塔夫茨学院(Tufts College)、东田纳西学院(East Tennessee College)等都是著名的山上学院(图4)。同时,山体还形成校园的天然屏障,将学校与世俗的纷扰隔开,营造出纯粹安静的环境。1930年时任武大副校长兼教务长的王星拱曾总结在珞珈山建设新校舍的三大好处:“能够领略自然的美;可以观察自然的秩序;可以领略自然界的清洁”[14],这个概括与美国大学校园传统的选址理念非常接近,也是对凯尔斯建议的高度认同。

图4 :19世纪美国校园理想形式之一——“山上学院”

3.1.2 “如画风景”的空间格局

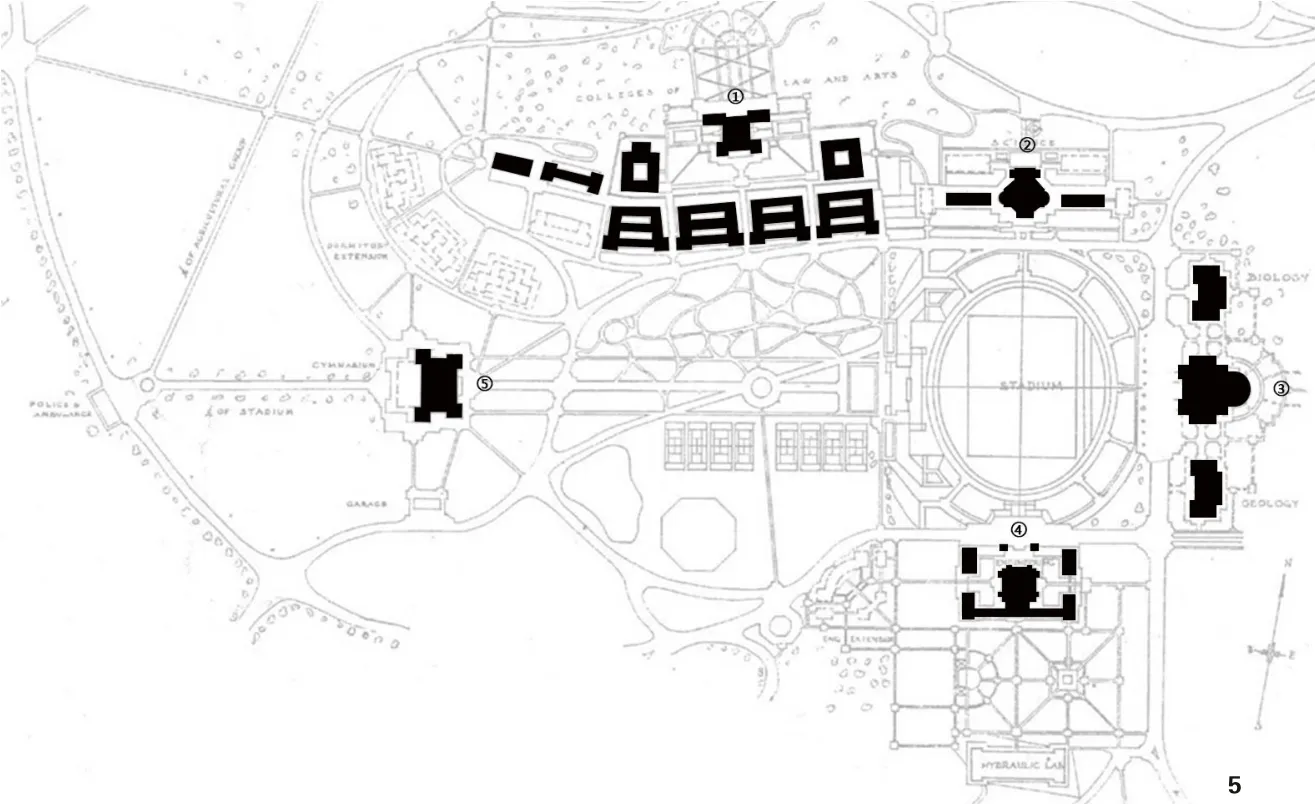

凯尔斯的山上校园从利用地形开始,基地原址山岗环列,形成一个向西围合的高地,天然地具备了学术村的U型形态。不过,凯尔斯从一开始就未考虑建立一个连续、完整的U型空间体系,而是采取一种分散策略,以北部的狮子山为主要校舍建设区,不同学院的建筑分别布置于各山头,相互之间有意保持距离,使其相对独立。很显然,珞珈山校舍的整体格局更多借鉴了奥姆斯特德的如画风景模式,依据不同山岗的特点,灵活设置建筑组群,其中,北侧两组顺应地形东西展开,并考虑了未来向西发展的可能;东、南高地上各设一组,西面仅布置一栋建筑,保持面向城市一侧的开放性;总体上形成一种较为稀疏的不对称结构,其间配置着流畅弯曲的道路,大片的绿化,为学校增添了浪漫和如画的视野(图5)。

图5 1936年国立武汉大学校园核心区规划总平面图

3.1.3 绿意盎然的开放空间

从规划结构看,珞珈山校舍的开放空间极具美式校园的特征。从殖民时代开始,几乎所有的美国校园都采取面向开放空间的布局形式[9]188,中央区域被设想成一个休闲、交流的空间,也作为接触自然和社区的媒介。许多美国校园都有其开放空间的遗产,斯坦福大学以其户外空间的多样性和质量而闻名,弗吉尼亚大学的方院草坪是其“历史中心场地”,康奈尔大学将其特定的景观列为校园值得保护的特色,重新予以加强[15]。凯尔斯构筑的早期校园开放空间同样值得珍视,它为武汉大学赋予了独特的场所感。在其中,绿色景观被处理成与建筑群组平等而平行的语言,而不是依附于后者,并在中央的谷地展现为一系列高低不同、形态各异的绿色活动空间(表1),地形承载的自然力量控制着中央区域的基调,山岗既是被观赏的对象,又是观赏和眺望的场所,坡地上蜿蜒的路径表达了一种郊外公园的氛围。绿色景观也将建筑组群环抱,并延伸至周遭的丘陵、湖面,构成一个更大的公园体系。在武汉后续建设的众多大学中,不乏有良好山水条件的学校,但是没有一所大学能像武汉大学早期校园一样,将以地形、水体和植被为代表的自然转变成一种无所不在的校园特征。

表1 武汉大学早期校园开放空间类型

3.2 经典浸染——空间组织中的古典秩序

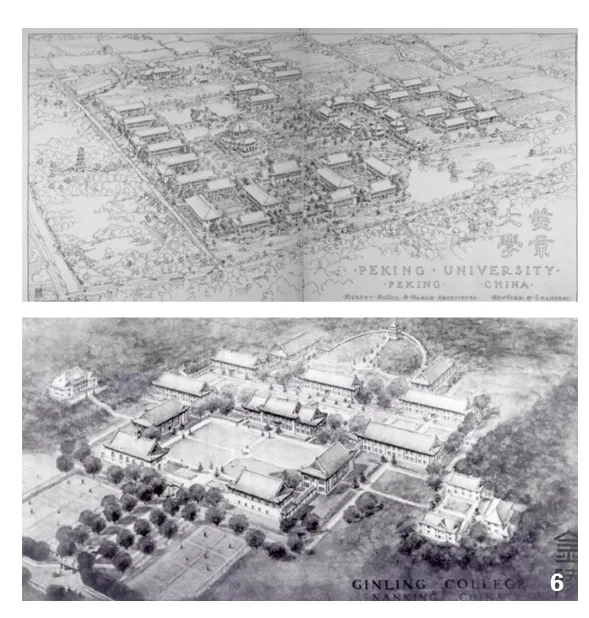

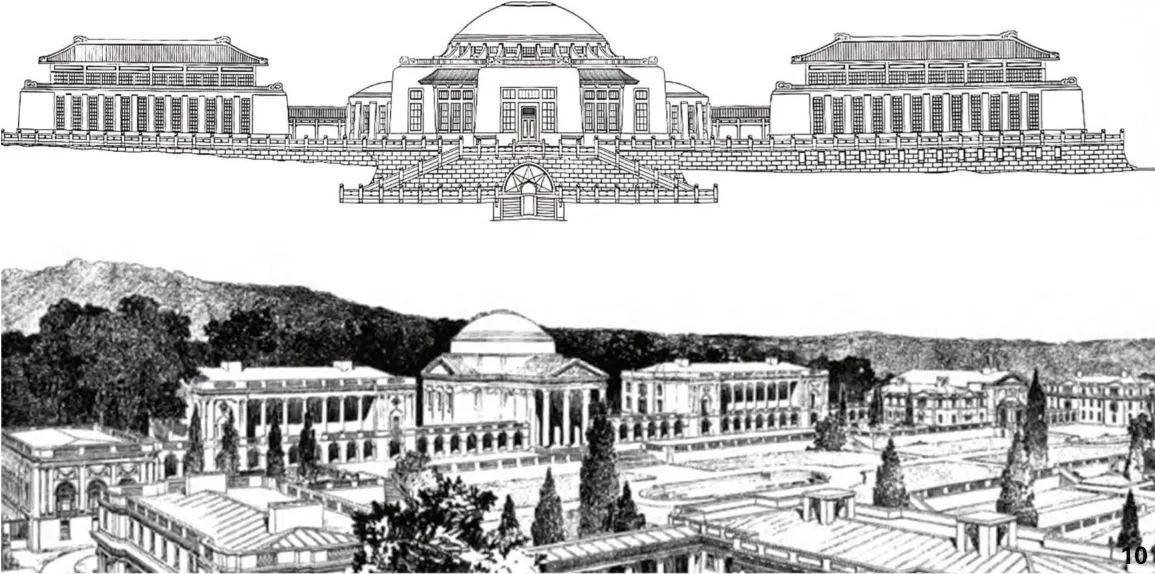

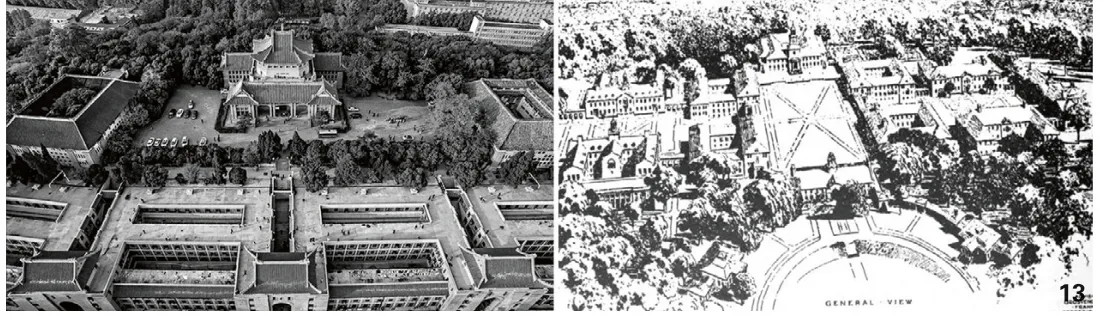

武汉大学早期建筑群的特征在许多文献资料中常被概括为:“轴线对称、主从有序、中央殿堂、四隅崇楼”,试图说明凯尔斯汲取了中国传统建筑的精华。然而,在可查询到的信息中,这十六个字最早出现在张锦秋院士1991年9月发表于建筑学报的“陕西历史博物馆设计”一文中,用以说明其创作对中国传统宫殿构图模式的借鉴,后被移植到武汉大学早期建筑群的描述中15)。事实上,这些表述大部分都是建筑秩序组织的基本原则,在中西历史建筑中均有佳作体现,但具体表现方式有较大差异。美国建筑师墨菲(Henry Killam Murphy)规划的金陵女子大学、燕京大学等校借鉴了故宫的空间组织结构,沿一条主轴布置多进院落,形成明显的主从有序的空间序列(图6)。而凯尔斯设计的珞珈山校舍并无层层递进的空间特征,整体结构也无对称感,且多个焦点建筑分散布置,只是相互之间由多重轴线统合。像许多美国校园建筑师一样,凯尔斯也从历史的经验中获取设计的灵感,以经典的建筑语汇和秩序法则来回应校方的建设雄心,其中既有西方新古典主义的引入,也有“中国固有之形式”的探索,前者更多体现在建筑群体关系的建构中,后者主要表现在建筑形式的表达上。

图6 墨菲规划的中国传统复兴式校园(上:燕京大学1922年规划方案;下:金陵女子大学1921年规划方案)

3.2.1 “学术卫城”的大学构想

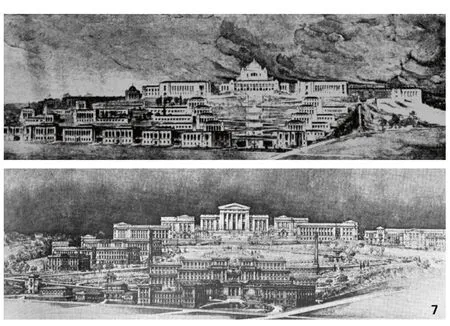

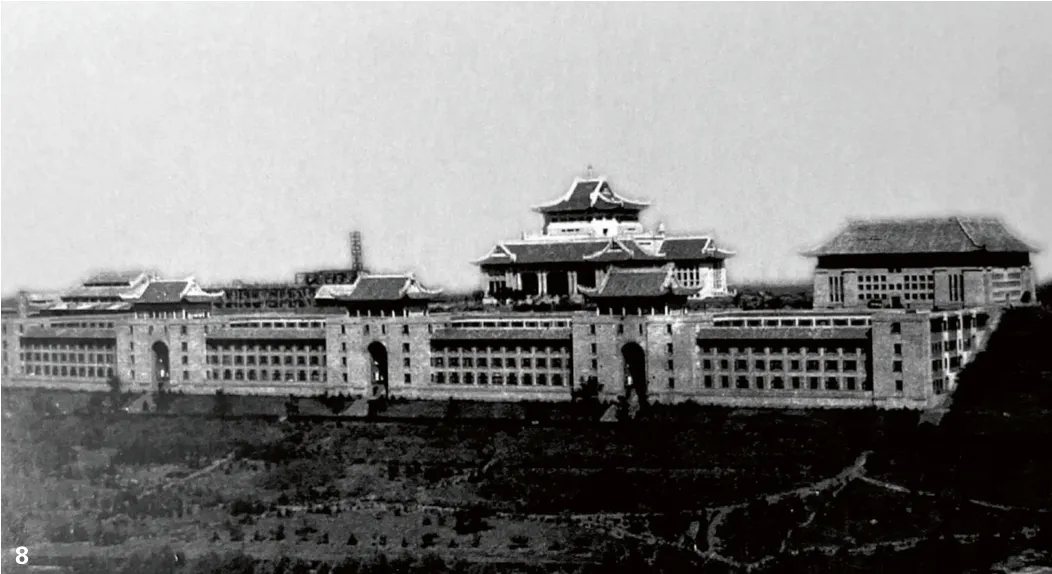

图书馆在凯尔斯的理想校园中具有不可替代的地位,从开始构思到最后定稿方案,它就一直被置于狮子山顶的中央,统揽整个校园。这或许是凯尔斯选址于此的更为关键的原因。山上筑城可溯于古希腊的雅典卫城。20世纪初美国的山上校园也时常以“卫城”相称,例如,建于高地上的哥伦比亚大学被称为“新世界的卫城”(the Acropolis of the New World)[6]。1908年的匹兹堡大学校园规划设计竞赛中,两个获奖方案都提出了“卫城”意象,通过山顶设置希腊神庙风格建筑的和山下线性排列的建筑烘托,创造出壮观的大学形象[16](图7)。凯尔斯的“学术卫城”采取了类似的布局,被塑造成“知识宫殿”的图书馆定义了山顶的标志性特征,同时,两侧的文、法学院楼和依山线性展开的宿舍楼构成附属建筑群,与图书馆相得益彰,形成“其象庄严,其气雄浑”16)的宏大格局(图8)。

图7 1908年匹兹堡大学设计竞赛获奖方案立面 图(上:Palmer &Hornbostel竞赛方案;下:Guy Lowell竞 赛方案)

图8 20世纪30年代武汉大学原图书馆及其附属建筑远景

3.2.2 布扎体系的灵活运用

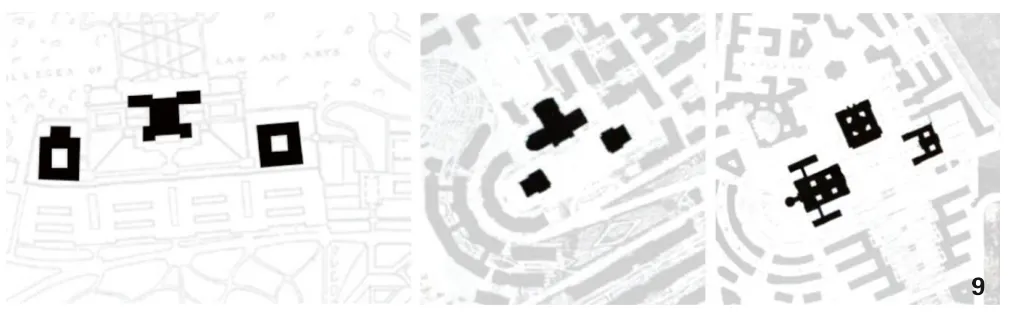

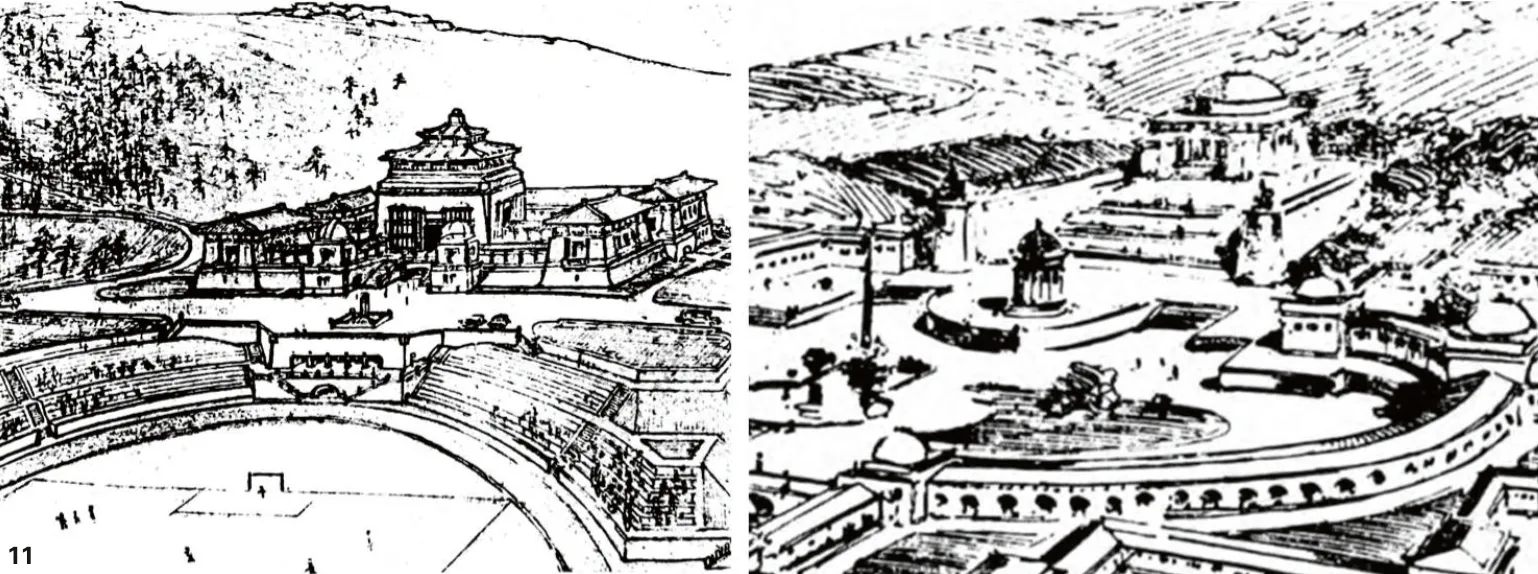

创造宏伟的纪念性建筑一直是西方城市和校园的建设传统,只是19世纪末20世纪初美国盛行的布扎体系将单体建筑的宏伟演变成一种群体建筑的壮丽。相异于许多布扎式校园在平缓地带沿着多个轴向集约对称布局,凯尔斯的布扎体系是在丘陵地形中展开,以“一横两纵”的轴线将分散在不同山岗、由景观限定的多组建筑群组织成一个相互关联的、非对称的整体结构。每一组团都相对独立,彼此之间并无明显的主从关系。但在组团内则严格遵循布扎体系的原则,围绕一个焦点建筑对称布局,形成主从有序、各具特色的结构(表2)。其中可以看到19~20世纪美国建筑书刊上选登的一些校园规划方案中的构图形式,例如,图书馆建筑群的“品”字型结构是匹兹堡大学“山上校园”竞赛获奖方案均采取的形式(图9);理学院的南向空间形态与1901年弗吉尼亚的斯威特布莱尔学院(Sweet Briar College)规划方案中的主体建筑群颇为相似(图10);工学院的立方体形式、高台轴向布局和主入口两侧的天文台形态曾出现在梅贝克(Bernard Maybeck)1896年提出的加州大学伯克利分校的规划方案中(图11)。总体上,珞珈山校舍兼具“如画风景”校园与布扎式校园的特征。在这个灵活有序的体系中,凯尔斯通过设置纪念性的基台、规则的运动场、林荫大道和几何状花园,使宏伟性和秩序性主题得以进一步展现,并形成建筑向自然的良好过渡。

表2 武汉大学早期校园规划中的轴线体系

图9 (左:武汉大学图书馆与文学院、法学院组成“品“字形结构;右:匹兹堡大学设计竞赛的两个获奖方案中的“品“字形构图(1908))

图10 (上:国立武汉大学理学院建筑群;下:斯威特布莱尔学院规划方案,Carm,Goodhue & Ferguson,1901)

图11 (左:国立武汉大学工学院建筑群,凯尔斯设计手稿;右:加州大学伯克利分校规划方案,Bernard Maybeck设计手稿,1896)

3.2.3 历史形制的理性选择

武汉大学早期校园中的经典秩序还体现在建筑形制的使用上,不同功能的建筑被赋予了特定的几何形式或代表性的历史类型,其中包括:

(1)“Rotunda”建筑形制

“Rotunda”原指一种在圆形平面上覆以穹顶或攒尖顶的简单明确的集中式构图的建筑形制[17],有时也被用来指穹顶本身,早期用于神庙建筑,如古罗马万神庙。自弗吉尼亚大学将它作为学校图书馆,并定义为校园主轴的焦点以来,“Rotunda”逐步成为美国大学的一种象征符号。墨菲把它移植到清华大学。凯尔斯则将其带入珞珈山校舍,置于南北长轴的北端,并适度消解了建筑体量,局部融入中国传统建筑元素(图12)。耐人寻味的是,凯尔斯的穹顶建筑下容纳的不是常规的图书馆或大礼堂,而是理学院,似乎是在有意突出理学所代表的科学与理性在现代大学中应有的地位,东、西两侧的柱列式配楼加强了这种氛围。

图12 “Rotunda”形 制 的运用(12a:罗马万神殿;12b:弗吉尼亚大学图书馆;12c:清华大学大礼堂;12d:武汉大学理学院主楼)

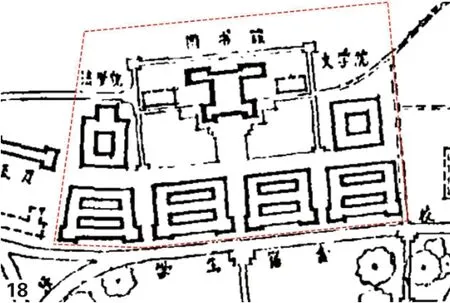

(2)封闭合院图书馆建筑组群的附属建筑均采取合院式布局,这种形式在中世纪的欧洲大学非常普遍,源自封闭式的修道院传统,具有一定的防御功能,可将学校与世俗分开,也更容易控制校园秩序和学生行为。20世纪初,美国大学因大型化导致的矛盾增多逐渐转向传统大学的价值观,牛津大学、剑桥大学成为效仿对象,封闭合院也随之在美国流行。在珞珈山校舍规划中,凯尔斯为文学院和法学院选择了标准的方院,与图书馆的入口广场分开,营造出安静的学习与工作环境,也对广场提供明确的空间限定。男生宿舍则采取双重合院型式,一方面满足基本的采光、透风和私密性要求;另一方面也提供更大的屋顶广场,增加山顶的公共空间纵深(图13)。

图13 (左:武汉大学早期建筑群的封闭合院构图;右:约翰霍普金斯大学规划方 案,Parker,Thomas &Rice,1904)

(3)“耶鲁街”

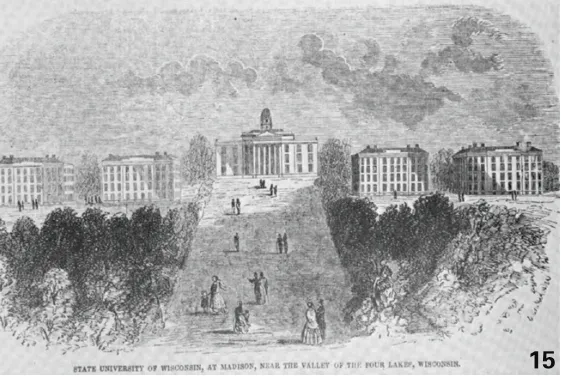

四栋合院式男生宿舍被有节奏地排成一列,构成“学术卫城”的一道结构性和隐喻性的屏障。这种富有韵律感的线性布局是19世纪早期美国校园规划的一种原型[9]41,最初出现在耶鲁大学的宿舍楼项目中,建筑正立面与相邻建筑山墙按照a-b-a-b-a的节凑排列,在功能上分别为宿舍和公共空间,两者交替形成的狭长街墙界定了长方形绿地的长边(图14),被称为耶鲁街(Yale Row)模式。这种模式也曾出现在凯尔斯就读的威斯康星大学麦迪逊校区的一个总体规划(1851年)中,并演绎成两组宿舍分列在大道两侧的对称形式,以实现更大的对称性和轴向性[18](图15)。凯尔斯的最初方案中显示了与威斯康星大学总体规划相似的处理方式(图16),其后或许因宿舍需求增多、地形的限制等因素而难以实现轴向对称,而重归了耶鲁a-b-a-b-a节奏,宿舍楼之间的“b”被设计成三个通向山顶的门户,中央轴线未再刻意强调(图17、18)。

图14 耶鲁大学“耶鲁街”,John Trumbull,1792

图15 威斯康星大学麦迪逊校区规划方案,John F. Rague,1851

图17 武汉大学男生宿舍历史影像,1938年

(4)清代官式建筑形式

在校方的设计建议中,要求在满足坚固、避免奢华的条件下,充分表现民族的美术性17),[19]。这种借助历史建筑形式表达文化意涵的愿望响应了当时的民国政府倡导和推动的“中国固有之形式”运动,也与美国校园规划崇尚经典的传统正好相符。20世纪初以前,古典建筑因蕴含古老、美丽和智慧,契合教育理想、凸显校园高贵、并且能培养学生美感而被美国大学普遍选择。凯尔斯与近代在华实践的西方建筑师的思路一致,将清代北方官式建筑形式看作中国风格的正统范式,以形制规整的中式殿堂作为创作“中国固有之形式”的主要参照,重点放在屋顶的表现上,采取起翘平缓的屋角、庄重浑厚的外观。其区别在于,凯尔斯对屋顶形式的选择和塑造是依据建筑在校园空间体系中的角色,附属建筑直接沿用清代官式歇山顶和庑殿顶,轴线上的主体建筑则结合新技术对传统形式加以创新,如工学院的无起翘玻璃攒尖顶、图书馆的八角歇山顶、体育馆的三重檐屋顶。由此,也强化了每一组团的秩序和特征(表3),进而增强了中央区域的神圣感。

表3 早期校园建筑屋顶形制类型

结语

武汉大学早期校园由追求理想大学的愿望所塑造,其规划设计融合了自然品质与经典秩序,并与大学和国家的象征联系在一起,回应了特定历史时期的社会与文化诉求,并展示了校园实体环境的教育启迪价值,即大学不仅以知识培养人,也以实体环境陶冶人、塑造人。建筑师凯尔斯创造的也不只是一座公园般的知识之城,更是一个自由开放的学术社区,这种自然滋养和经典浸染的校园空间形态为师生提供了独特的学习和生活体验,仍然是当代大学校园规划所追求的目标。

图、表来源

图1:Olmsted Archives,https://www.nps.gov/frla/learn/historyculture/college-campuses.htm;

图2:引自参考文献[15]第77页;

图3:Collection of the New York Historical Society;

图4:左图引自START B Alaric.History of Tufts College[M].Medford,1896,frontispiece;右图引自Drtail of lithographic view of Knoxville,1886.

图5:作者根据《建筑月刊》1936年第4卷第2号历史图像资料整理;图6:上图引自http://english.pku.edu.cn/News_Events/News/Campus/10219.htm;下图引自CODY J.Building in China:Henry Murphy's "Adaptive Architecture" 1914~1935[M].Hong Kong:Chinese University Press,2001:110.

图7:引自参考文献[11]第124页;

图8:李晓虹,陈协强.武汉大学早期建筑[M].武汉:湖北美术出版社,2006-01:84.

图9:左图:作者根据历史图像资料自绘;右图:引自参考文献[11]第124页。

图10:左图引自李晓虹,陈协强.武汉大学早期建筑[M].武汉:湖北美术出版社,2006-01:67;右图引自Arichitectural Record,June 1915:482.

图11:左图引自李晓虹,陈协强.武汉大学早期建筑[M].武汉:湖北美术出版社,2006-01:44-45;右图引自参考文献[11]第114页.

图12:左图1引自https://www.51wendang.com/doc/2db89369 1919098409f0992e/7;左图2引自参考文献[6]第142页;左图3引自参考文献[12]第75页;左图4引自李晓虹,陈协强.武汉大学早期建筑[M].武汉:湖北美术出版社,2006-01:44-45.

图13:左图引自https://quanjing.com/imgbuy/qj9106379822.html;右图引自参考文献[11]第122页。

图14:参考文献[8]:58;

图15:参考文献[8]:94;

图16:作者根据武汉大学档案馆历史图像资料整理自绘;

图17:引自李晓虹,陈协强.武汉大学早期建筑[M].武汉:湖北美术出版社,2006(1):52.

图18:参考文献[2]:70;

图18 武汉大学男生宿舍及山上建筑最终版设计方案,凯尔斯,1936年

表1、2:作者根据历史图像资料进行整理绘制;

表3:作者根据《武汉大学早期建筑》等相关历史图像资料整理绘制。

注释

1)首任校长王世杰1938年10月离开武汉前夕在日记中写到:“余首至此地,辟建此校之时,珞珈湖山,原为荒凉冷僻之境,不意今日又复旧态。所不同者,今尚有伟丽之建筑,以慰湖山之寂寥耳。

2)1932年,胡适先生南下武汉,对于参观武大校园和游览东湖的感受,他在日记中不无感慨地写道:“雪艇(王世杰,字雪艇)诸人在几年之中造成这样一个大学,校址之佳,计画之大,风景之胜,均可谓全国学校所无。人说他们是‘平地起楼台’;其实是披荆榛,拓荒野,化荒郊为学府,其毅力真可佩服。看这种建设,使我们精神一振,使我们感觉中国事尚可为。”

3)1947年周鲠生(时任校长)在校庆讲话中便曾说道:“学界上对于本校最有认识的,要推胡适先生。他认为武汉大学珞珈山校舍设备是国内最值得称许和赞助之一个新建设。他曾经对一位在北平的美国朋友说,你如果要看中国怎样进步,可以去到武昌看看珞珈山武汉大学。那位朋友有一年果然到本校参观了。”

4)李四光在武汉大学新校舍落成典礼的演讲中强调:“这个学校完全是从无中生有,好像在白纸上做文章一样,完全系由理想而实现的,这一点值得我们注意……”。

5)王世杰1929年11月11日在总理纪念周演讲中曾提到:“自从中央决定改武昌中山大学为武汉大学以后,各筹备委员都充满了一个新的好的大学的希望。在某一次开筹备会的时候,李四光先生提出建设一个新校舍的主张。”

6)法学院教授周鲠生1932年6月7日在五月卅日纪念周发表的“大学之目的”演讲中提到:李四光先生等都是这样主张,以为中国现在太没有建设的工作,尤其是教育方面,因陋就简。外国人办的学校是那样注重物质的设备……而国立学校则适得其反,对于建筑设备,多不注意。这样相形之下,更见中国教育建设之没有计划。

7)1930年,副校长兼教务长王星拱便曾讲道:“武汉为全国的中心,为工业上商业上政治上重要的地点,为全国四大学区之一,难道不需要一个宏伟美丽的大学,替我们国家一壮观瞻吗?所以即便不从实质上讲而从形式讲,武汉大学也应该有一个很好的新校舍。”

8)王世杰晚年在台北的家中回忆起当年的想法说道:“在我心目中,认为武汉市处九省之中央,等于是中国的芝加哥大都市,应当办一所……规模宏大的大学,希望十年以后,学生数目可达万人。”

9)1932年6月7日周鲠生在“大学之目的”的演讲中说:现在我们要努力建设这个武大,就是要做一个榜样给国人看,让国人认清楚,建设并不是不可能或太难的事。再干脆说一句,我们就是为建设而建设。10)王世杰曾邀约省府当局人士同赴珞珈山现场研究,一致认为“在此建校,启发文化,为天下先,对武汉居民,特别有利”。

11)参见刘文祥《珞珈筑记》242-243页,1900-1928年凯尔斯学习、旅行及工作经历简表。

12)凯尔斯于1929年2月来到武昌,并实地察看了武大新校舍选址后,建委会便对选址进行了调整,最终确认了珞珈山以北的湖畔半岛为建校基地。凯尔斯在实地查看的当天就确定了初步的规划构想:主要校舍将以狮子山为中心展开布局。各院系教学楼分别建筑在各小山上。落驾山南麓为住宅区,西边杨家湾为商业服务区。”

13)赠地学院是美国根据1862年《莫雷尔法案》(Morrill Land-Grant Colleges Act)建设的高等教育机构。根据该法,各州凡有国会议员一名,拨联邦土地3万英亩,用这些土地的收益资助建设至少一所学院。

14)狮子山顶设置的建筑群,无论是向上还是向下看都提供了戏剧性景观。民国时期的建筑师刘既漂在参观珞珈山校舍后便表述了自己的体验:“未到武大一里之前,远远望见形如宫殿、宏壮若山的大建筑,初次接目确能使你拜倒!……把整个山变成一个伟大的建筑物,这一点十分值得赞美,好像西藏拉麻庙之危立悬崖一样”。参见刘既漂:《武汉大学建筑之研究》,《前途》第1卷第2期,1933年2月。

15)1993年校友刘双平所著的散文集《漫话武大》中写到“(凯尔斯)以中国传统建筑的精华——北京故宫为蓝本,根据中国传统建筑的‘轴线对称、主从有序、中央殿堂、四隅崇楼’的原则…… 完成了武汉大学新校舍的设计任务。”自此以后,这十六字便频频出现于对武汉大学早期建筑群的描述中。参见刘双平,漫话武大[M]. 武汉:武汉大学出版社,1993-10。

16)1938年国民党临时全国代表大会选址于国立武汉大学图书馆,负责会场布置的中央监察委员王子壮对武汉大学实地考察后,曾在日记中记载,决定“以学校正中建于山巅之图书馆为会场,庄严伟丽,极富东方建筑美……墙壁均为洋灰之本色,而有各式古代之图案浮雕,故其象庄严,其气雄浑,而可经久不变,较诸北京之各大学建筑,可为青出于蓝者,国内有数之伟大作品也。”

17)王世杰1932年5月26日在新校舍落成典礼上的讲话中曾特别提到:“当设计之初,建委会有三个条件,曾向工程师建议:(一)坚固:我们所造房屋,不止三十年五十年,而要有永久性的;(二)避免奢华:我们知道学校是非讲究也不应讲究奢华的地方;(三)在以上二条件下,充分求美术性表现。大学的美术性可以代表民族。只看一国的大学如何,大致可以判断他们民族的美术性。”