《聊斋志异》中的情爱观

2022-03-30王意如

王意如

蒲松龄是摹写男欢女爱的高手。除了那些简单的、直接上床的故事,他能把“窈窕淑女,寤寐求之”的过程写得极其动人(且不论他笔下的“淑女”是狐是鬼)。比如耿去病(《青凤》),荒宅有怪异之事,人家避之唯恐不及,他却明知宅有异,偏向异宅行。

蒿蓬疯长的荒芜楼宇中突现一家四口,就如荒山野地走来一个姑娘,除了不谙“妖”事的唐僧和愚笨贪婪的猪八戒,没人会相信她真的是“女施主”。耿去病应该很清楚自己看到的是什么,但他却采取了那么一个欢乐的加入法,跳出来笑呼:“有不速之客一人来!”还理直气壮地向胡君要酒喝:“此我家闺闼,君占之。旨酒自饮,不一邀主人,毋乃太吝?”真是狂态可掬。而见到青凤后的表现,更是把这种狂态发挥到极致。当他拍着桌子大叫“得妇如此,南面王不易也”的时候,相信胡君心里一定是又好气又好笑,而读者和青凤一样,则被他深深地打动了。后半故事中,耿去病和鬼“灼灼然相与对视”的胆量,“倘宥凤也,刀锯鈇钺,小生愿身受之”的担当,还有随后对胡君的无伤大雅的报复,都令人欢喜。

有了这些生动的人物,故事当然也动听了。整个故事波澜起伏,青凤凡三避三现:耿去病蓦然闯入,青凤一避;因为他“粉饰多词,妙绪泉涌”,胡君让青凤也来当听众,于是一现;耿去病见到青凤的美貌,狂态发作,青凤二避;凝待终宵,青凤再现;胡君掩入,青凤三避;最后,青凤在耿去病书房中第三次出现,成百年之好。整个过程中,耿去病始终是个情种的形象,他“不避险恶”,读书楼中;他空等一年多,“未尝须臾忘凤也”。最后机缘凑巧,有情人终成眷属,完成了一个关于爱情的美丽童话。

我们读《聊斋志异》里类似《青凤》这样的故事,沉浸其中,为男女主人公的爱情喝彩,却有意无意地忽略了一个重要事实和一个重要人物。这个事实就是:那些男主都是有家庭的!而被我们忽略的人物,就是他们的妻子。

青凤三避之后,耿去病决定要搬到楼里去住。他“归与妻谋,欲携家而居之”。不知道他和妻子商量的时候有没有把搬迁的目的说出来,不管说没说,总之妻子是没同意。是啊,如果没有正当理由,为什么要举家搬入那么一个人人害怕的、“荒落益甚”的地方?如果耿去病把“冀得一遇”的目的说出来,对他和青凤来说,这个理由是够“正当”的,但对他的妻子而言,这也太不“正当”了吧?所以,“妻不从”是正常的,而耿去病竟然在“妻不从”的情况下“乃自往”,来了个“你不去我去”的自说自话,不知为妻的作何感想!后来,耿去病的叔叔愿意低价出售楼宅,他还是“携家口而迁焉”。这场搬迁,他妻子是什么态度,我们完全不知道。她就像一个无足轻重的隐形人一样被热烈的爱情故事遮掩了。

这个美丽的童话还有一个问题,就是耿去病后来得遇青凤,虽然喜出望外,“如获异宝”,却是“另舍舍之”的。孝儿来求救之后,“生如青凤所,告以故”,要到青凤的住所去告诉她,可见青凤并没有进入他的家庭,他也没有和青凤住在一起,而是让她做了个外室。在一夫多妻制的情况下,男性可以有很多性配偶,名分和地位也各各不同。妻子当然是最“合法”的,须得明媒正娶,门当户对,对人品外貌也都是要考察一番的(尽管这种考察很大程度上不一定靠谱)。其次是妾,要求就没那么高了。常言道“娶妻娶德,娶妾娶色”,虽然同为配偶,地位差别却很大。妻是主人,妾却是奴仆,和丫鬟婢女同辈。《红楼梦》里赵姨娘和芳官吵架,最扎心的一句话,就是被芳官说:“姨奶奶犯不着来骂我,我又不是姨奶奶家买的。‘梅香拜把子,都是奴才’罢咧,这是何苦来呢!”把赵姨娘气得发怔。(第60回“茉莉粉替去蔷薇硝 玫瑰露引出茯苓霜”)邵九娘是柴廷宾的妾,就自称“身为贱婢”(《邵九娘》)。《金瓶梅》中的潘金莲,在西门庆的一大堆老婆里“英勇奋斗”,却始终对吴月娘忌讳三分,原因就是名分不同。除了妻和妾,贵族家庭里,还有通房丫头,也叫“跟前人”。就是家长正式允许和男主人有性关系的丫头(如《红楼梦》中的平儿),也算男主人的“合法”配偶。外室则是男主人在家庭之外的、比较稳定的性配偶。地位更低、也更不稳固。用邵九娘的话说,叫“买日为活,何可长也”。所以,如果有机会、有可能,外室都是非常愿意“外转内”的。比如邵九娘,还有《红楼梦》里的尤二姐。尤二姐嫁给贾琏是充当外室的,王熙凤把她“赚入大观园”的时候,她内心竟是非常喜悦,以为从此以后就可以做个名正言顺的妾。青凤和耿去病貌似爱得轰轰烈烈,最后就是这么一个没名没分的外室。

蒲松龄经常褒扬男子的“风流”。这些风流男子几乎都有不止一个性对象,而且享受得心安理得。对漂亮女子,追求得越大胆(比如鬼也好、狐也好一概不怕)、越野蛮(比如《章阿端》中的戚生,看到“神情婉妙”的女鬼居然“裸而捉之”,“渐拥诸怀”后就“强解裙襦”),就越是得到作者的赞赏,被称为“少年蕴藉,有气敢任”。在蒲松龄看来:任何男性,对任何美人的追逐都是正常的——只要这个美人不是已为人妻或将为人妻的良家妇女。在这个过程中,就如上面所说,越大胆、越野蛮,越值得称道。但有一条:即便是鬼是狐,也必须真诚相待,不允许始乱终弃。穆生“背德负心”,想抛弃对他有恩的狐女,不仅受到狐女的报复,也被作者批评“丧身辱行”,说“夫人非心之所好,即万钟何动焉”?意思是说,你要是不爱她,就给你再多钱也不能和她共枕席呀。(《丑狐》)反过来说,就是如果“心之所好”,那就应该不管三七二十一勇敢冲锋。像这样的“狂生”,如耿去病,如戚生,作者都是赞赏之情溢于言表的。和耿去病不同的是,戚生向追求到手的女鬼提出了要见亡妻的要求。一方面,他和亡妻深情款款;另一方面,章阿端也并未淡出,甚至還雨露均沾。这一系列举动,满足了作者对男性正面形象的所有想象:大胆狂放而又深情缠绵。

这就是说,在戚生所代表的男性世界里,爱情(姑且这么称呼)是保质不保量的:他必须对另一半真心以待,但不保证“另一半”就是一个人,甚至都可能不是一种性别。比如顾生,一面钟情于对门的美女,一面却和“姿容甚美,意颇儇佻”的少年私通(《侠女》)。这一点,在贾宝玉身上其实也有所体现的。他对袭人、晴雯还有其他女孩子的感情和行为,他对秦钟、蒋玉菡的感情和行为,和那些“皮肤滥淫之蠢物”的唯一区别,就是他是认真的,是尊重对方的。当然,曹公毕竟有胜出一筹的地方,那就是他写了贾宝玉和林黛玉的感情,这是另一个话题,暂且不表。这样,男性的情感世界中就出现了两重门:品质是一回事,数量又是一回事。

電影《侠女》剧照,1970 年胡金铨导演

《聊斋志异》有个杀人犯姚安的故事(《姚安》)。姚安是一帅哥,帅到什么程度呢?帅到成了型男的标准。宫家有个叫绿娥的女孩,非常漂亮,且知书达理,挑人的眼光也高。她母亲放出话来,非要帅到姚安这样的才肯嫁。这就有点貌如潘安的意思了。一才貌双全的美女以自己为标准,换谁都得高兴不是?问题是姚安已经结婚了,于是他谋杀了自己的妻子。对于姚安的行为,蒲松龄是指责的,说他:“爱新而杀其旧,忍乎哉!……截指而适其履,不亡何待!”这个评价很有意思。纵观《聊斋志异》,“爱新”之事层出不穷:比如耿去病之与青凤,陈宝玥之与林四娘(《林四娘》),景星之与阿霞(《阿霞》),魏运旺之与双灯(《双灯》),邓成德之于房文淑(《房文淑》),张于旦之与鲁公女(《鲁公女》),全都是“爱新”——这些人全都是有老婆的。“爱新”的结局往往取决于正妻的态度,只要正妻不反对,就可以幸福和快乐为结局。可见,作者并不反对“爱新”,他反对的只是“杀旧”,也就是“截指而适其履”——方法不对而已。

如果蒲老先生不分性别,对“爱新”一概采取宽容大度的态度,那么我们最多说,这老人家够开放、够前卫。可惜,他不是。对于男性,他觉得尽可以去“爱新”;而已为人妻的女性,则必须能容忍男子的“爱新”,甚至他还写了几个强烈要求丈夫“爱新”甚至不择手段让丈夫“爱新”的例子。比如林氏,尽管她“美而贤”,丈夫戚安期照样狎妓浪荡。在战乱中,林氏被掳,为保贞节,她毅然抽出敌兵的佩刀自刎。后来侥幸存活,终于感动了她那个浪荡子丈夫戚安期,发誓决不再相负。然而,林氏的贞洁保卫战绝不是她“贤”的全部内涵,她还要为丈夫找“新爱”,当然,冠冕堂皇的理由是为了繁殖后代。上自王公贵族,下至平头百姓,“不孝有三,无后为大”的信条永远是他们寻花问柳的最坚实的理论基础和挡箭牌。贾琏和贾蓉商量着偷娶尤二姐的时候,贾蓉出的主意就是:“叔叔只说婶子总不生育,原是为子嗣起见。”(第64回“幽淑女悲题五美吟 浪荡子情遗九龙珮”)在戚安期坚拒的情况下,林氏千方百计,让丫鬟冒名顶替,偷梁换柱,什么办法都用上了,最后终于让丫鬟海棠为戚安期生下两男一女。作者由衷地赞叹道:“女有存心如林氏者。可谓贤德矣。”(《林氏》)再比如青梅,做了夫人以后遇见了自己微时伺候过的小姐,不仅让她嫁给了自己的丈夫,还坚持让出了正妻的位置(《青梅》)。还有范十一娘,苦苦设计,怎么也要让自己的女伴封三娘和自己共“效英、皇”(《封三娘》)。陈云栖也是,“存心久”,要与女伴“共事”丈夫,还生怕婆婆不答应(《陈云栖》)。

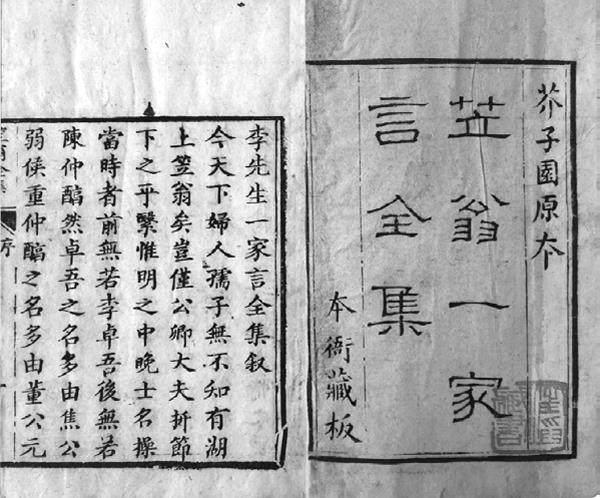

相对而言,女性世界的情感标准就只有一个维度:必须钟情于男主,哪怕男主有再多别的想法。比如,戚生和章阿端“绸缪益欢”之后,提出让章阿端为他寻找自己死去的妻子。这是要把感情分一杯羹给别人的意思啊,这位端娘不仅不妒,反而非常感动,说自己死了二十年了,也没人想到自己,你如此多情,我一定尽力。然后,她居然把戚生的妻子找来了。当戚生和妻子重逢时,她识相知趣地主动退出,说:“两人可话契阔,另夜请相见也。”之后五天,戚生都和妻子在一起,好像没章阿端啥事。但章阿端除了两人“话契阔”之外,别的时间似乎也在场。第五天的时候,戚生的妻子要去山东投生了。看到戚生“哀不自胜”,章阿端建议戚生行贿监押者,延后十天出发。而作为对章阿端的感谢,是戚生“留与连床”,也就是三人同寝,两个女人共享一个丈夫,或者说,一个男人享受两个女人。这种在现代人看来肮脏无耻的行为,蒲松龄却是津津乐道。而且,津津乐道的好像还不止蒲松龄一个。同时代的李渔,当友人“纳双姬”的时候,他贺词一首,说“二乔毕竟数谁先,鸳鸯枕畔须枚卜”(《笠翁一家言诗词集》),真是肉麻得可以。

《笠翁一家言全集》,芥子园原本,清康熙本衙藏版

章阿端如此,戚生的妻子也如此。一方面,我们感动着她“本愿长死,不乐生”的态度,从来只听说有偷生怕死的,哪里有“偷死怕生”的?但戚妻就这么做了。作者用这个出人意表的描写充分展示了戚妻的深情。而另一方面,我们却丝毫看不到戚生让章阿端“留与连床”时,她的嫉妒和尴尬,反而看到在端娘生病时,她为她寻医;在端娘变为魙后,她为她做道场。只有在做道场时“妻每谓其聒耳”的描写中,或许可以稍稍感觉戚妻对端娘的不耐烦。毕竟,她是戚生明媒正娶的妻子,她只有对男主尽忠尽职的义务。两次拯救端娘,似乎她都是看在戚生的份上。治病,是戚生“欲为聘巫医”;做法事,也是戚生“即将如教”;戚妻都是在“鬼何可以人疗”“度鬼为君所可与力也”的情况下才出手的。这种男性泛爱和女性忠贞并存的情况,是封建宗法制社会的基本状况。《红楼梦》中,这样的痕迹也清晰可见。唯一不同的是,曹雪芹让贾宝玉有了“纵然是举案齐眉,到底意难平”的想头,这里面所包含的深沉意义,就不是蒲老先生可比的了。

《聊斋志异》中,写得最多、也最好的是各种各样的花式偷情,在这个问题上,蒲夫子的立场坚定得很:男人尽管艳遇不断,女的必须虚怀若谷。因此,他对所谓的“妒妇”是痛加攻击的,与之相对,很多符合他标准的小三则闪亮登场,邵九娘就是其中的杰出代表。邵九娘作为优秀小妾的代表,具备了年轻美貌,巧手能干,以及能够忍让的德行。这后一点是最重要的。忍什么?忍大妇的种种刁难,甚至折磨。邵九娘在这个问题上简直行同圣人。首先,她主动放弃作为外室的优宠生活,自投罗网。然后,积极调解夫妻关系,即使惨遭毒手也无怨无悔。聊斋中的另一个故事,更是把小妾的这种“忍”的精神发挥到了极致。这个妾不仅外貌“颇婉丽”,而且身怀绝技,“不啻百人敌”,在一个盗贼撞门的夜里,挥舞一条挑水木杖,把贼人打得屁滚尿流,抱头鼠窜。就是这样一个女豪杰,居然平时里被大老婆“鞭挞横施”而“殊无怨言”(《妾杖击贼》)。忍耐功夫不得不让人佩服。除了忍,“让”也是必需的。让什么呢?让丈夫啊。毕竟丈夫只有一个,拱手相让才是美德。邵九娘就是这么做的。丈夫来时,“十余夕始肯一纳”。

在要求女性允许丈夫“爱新”的同时,作者又绝对要求女性守节,甚至连丈夫死后也不能另抱琵琶別嫁郎。耿十八病危时,一面假作大度地对妻子说:“我死以后,再嫁还是守节,由你决定。”一面却非要妻子回答是嫁还是守。妻子沉默不语,他又说,守节固然很好,再嫁也是人之常情。你明白说出来,我和你有个了断。你守节,我很欣慰;你要再嫁,我也就断了这一份情缘。这番假惺惺的话起了效果,妻子流着泪说:“咱家穷成这样,你活着还不能好好过日子,让我拿什么守节?”这态度应该没毛病吧?首先,是你坚决要我说的;其次,你也觉得再嫁是人之常情;再说,日子过不下去,再嫁也是不得已的。可是,这却让耿十八恨恨不已,一面死死抓住妻子的手臂,一面说着“你好狠心”断了气。用力之猛,竟然要两个人一起用力才能把他的手掰开。这一幕本来挺讽刺的,小心眼的丈夫偏要充大气,死了也是洋相。偏作者并不这么认为。他让耿十八死而复生,而且“由此厌薄其妻,不复共枕席”(《耿十八》)。也就是说,还是他老婆错了:谁让你不肯守节?你不忠于我(尽管还只是说说),我就让你一辈子守活寡!

动画电影《小倩》海报1997年陈伟文导演

《聊斋志异》中的很多所谓爱情故事,包括我们读到的很多古典“爱情”诗(词),都和今天的爱情相去甚远。李商隐的“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,杜牧的“蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明”,柳永的“执手相看泪眼,竟无语凝噎”,看似都深情邈邈,但却绝对不是现代人对爱人的念想。它不是现代意义上的排他的两厢爱恋,更和婚姻没多大关系,所以,男人的婚姻状况以及婚姻中的主要人物、他的合法配偶,都是可以缺席的。同时,缺席归缺席,妻子在家庭中的地位又是不可撼动的,所以《聊斋志异》的故事中,“妻”时常会隐隐约约地出现,成为故事的背景。又由于古代社会阶层固化的关系,“小三上位”的可能性小而又小。聂小倩算是个例外,她在宁采臣的妻子死后“借博封诰”,扶正做了夫人。但前提是宁采臣的妻子死了,不然,她恐怕是要小三当到底的。(《聂小倩》)大部分类似青凤这样的男欢女爱故事,也就只能到成为外室或妾为止。《聊斋志异》,或者说蒲松龄,或者说中国古代大量和他一样的文人,所表现的所谓爱情,根本不是我们要的现代爱情。

最后要说明的是:上面这些文字并不是对蒲松龄的批判,而是想提醒现代的读者,尤其是用影视或其他形式演绎古典作品的人,别把这些爱情童话当真。