类型学视角下洛阳传统祠堂装饰图案的类比方法研究

2022-03-29李梦黎

李梦黎

摘 要:笔者通过构建系统的类比型研究方法,为传统祠堂装饰图案的创新性研究提供方法框架和研究路径,以期解决现有的研究问题。研究主要从问题成因的挖掘,“重组分类-规律发掘”分析思路的拟定,“明确研究主题-整理图案属性-重组再分类-相似元素类比分析”研究方法的搭建,通过对洛阳传统祠堂装饰图案的类比论证四个方面展开。以期为地方传统祠堂装饰图案“未知内涵”的深入挖掘作出探索。

关键词:传统祠堂;装饰图案;类型学;方法研究

中图分类号:TU241.5 文献标志码:A 文章编号:1003-5168(2022)4-0055-06

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.04.012

Research Method Construction of Decorative Pattern of Traditional

Ancestral Hall in Luoyang from the Perspective of Typology

LI Mengli

(Luoyang Institute of Science and Technology,Luoyang 471000,China)

Abstract: Objective to build a systematic research method of traditional ancestral hall architectural decoration pattern. It can not only expand the longitudinal depth of research, but also explore the unknown laws between patterns. So as to break the research mode which takes the summary of artistic characteristics as the mainstream. Method Based on the literature review, it is pointed out that the homogenization problems in the research and the causes; Based on the typology theory, this paper puts forward the analysis idea of "reorganization classification-law discovery"; Combined with the methods of orientation analysis, induction and summary, pattern modeling art, and comparative analysis, the pattern information is analyzed layer by layer from four levels of "clear research topic-sorting pattern attributes-reorganization and re classification-analogy analysis of similar elements".The research paradigm of typology provides a framework and research path for the innovative research of traditional ancestral hall decorative patterns.

Keywords: traditional ancestral hall; decorative pattern; typology; method research

0 引言

洛陽地处中原腹地,是国内极具代表性的历史文化名城,现今仍保留着大量的传统祠堂建筑。这些建筑既是各家族历史沧桑的见证、宗族文化的物化载体,又是华夏源头的农耕文化遗产,也是黄河文化中不可或缺的一环。建筑中蕴含着大量极具豫西特色的装饰图案,如木雕彩绘、砖雕石刻、漆画壁画等是对农耕文明的真实再现,也是对当时图腾符号的记录、社会风俗的阐述、生活愿景的描绘。但目前与其相关的研究并不是很多。对可查阅到的相关文献进行梳理与分析,结合时间轴的特征,可将现有研究分为两个阶段。前期主要是在古建筑的相关研究中涉及了洛阳祠堂建筑装饰图案,但只是将其作为建筑艺术特征的论证条件,而非研究主体。但从2005年起,特别是2012年后,建筑构件成为了研究重点,如碑文、壁画、石墩、汉画像,主要是记录性的研究,即在实地调查的基础上,对图案的造型及寓意进行介绍与总结。虽然目前的整体研究趋势开始向精细化发展,但是这些研究还不够深入和系统,更多的还是停留在表象层面。科学合理的研究方法是解决该问题的关键,所以笔者将在现有研究方法的基础之上,构建出一种具有针对性、合理性、操作性的研究方法。

1 现有研究方法总结

研究方法的存在并不是孤立的,而是整个研究过程中的“分析工具”,上承研究对象,下接研究结论。遵循研究的起始流程,从研究对象、研究方法、研究内容、研究结论四个环节的连接关系入手,对现有的研究方法进行一个整体的总结。

把中国知网作为本研究的检索数据库,设置相应的检索条件,时间为2019年12月22日,关键词为祠堂装饰图案,检索结果显示涉及传统祠堂装饰图案的中文文献有727篇。对可查阅到的相关文献进行梳理与分析,按照研究对象将现有的研究分为四种:祠堂建筑、装饰工艺、艺术符号、建筑构件。研究方法主要分为两类:一是“外在造型的记录+内在文化的阐释”,此方法主要分为两个步骤,首先是对图案外在造型的记录,主要是通过资料整理、现场采集的方法,以图片的形式直观地展示出图案的外在造型,之后是关于图案的文字性说明。说明的内容主要包括3个方面:对图案造型的说明;对图案寓意的阐述;对图案艺术风格的论述。二是“分层总结+整体归纳”,主要是通过对工艺、装饰题材、表现形式等多个层面的特征进行总结,进而将这些结果进行整体性归纳。研究的内容大致如下:第一,对祠堂建筑的整体装饰艺术的研究。主要是从装饰图案的造型、工艺、表现题材、表现手法等多个层面对装饰艺术进行分类,总结建筑装饰艺术的特点,并将其与历史文化衔接,挖掘出古人的精神世界、地域特有的文化因素、聚焦装饰图案背后的文化内涵[1]。第二,针对具体的装饰工艺,如砖雕、壁画、画像石、木雕等[2]。此类研究的方法较为一致,采用的都是从“表”到“里”的纵向研究,首先对装饰艺术的物理形态进行整理,然后借助对外在造型的研究对其所蕴含的内在文化寓意进行分析。第三,艺术符号的研究。主要是对特定的艺术符号在祠堂建筑中所呈现的形态、承担的作用及包含的寓意进行了分析。第四,建筑构件艺术特征的研究。如祠堂建筑中的琉璃瓦、兽件、漏窗等,通过对其图案造型的整理,总结出其艺术特征。研究结论则存在着明显的共性特征,基本都是在古建筑装饰艺术的视域下,在建筑艺术、工艺技艺和民俗文化层面,对建筑构件、工艺类型、题材、表现形式进行论证分析,然后从整体感知度上对艺术特征作出总结。结构示意图如图1所示。

综上可知,此类研究出现了同质化现象,具体表现为:在相同的视域范围内,从固定的研究层面出发,用较为模式化的研究方法,对研究对象的艺术特征作出总结。通过对研究结果的分析可知,研究方法在整个研究过程中起到了关键性的作用,特别是对研究结果而言。也就是说,研究方法的单一化是造成同质化问题的主要原因之一。

2 类型学概念简述

基于上述分析可知,研究方法是打破同质化现象、改变原有研究模式、丰富研究层面、拓展研究视野的关键。如何构建新的研究方法?类型学的理论视角则为本研究提供了探索方向。类型学的概念包含两个层次:一是“分类”,是指根据共同性质、特点等相似性元素,对不同的事物进行区分,并将这些事物组织起来。二是“发掘”,舒威霍弗(Anton Schweighofer)认为类型学的建造目的不是发明,而是发现,对已有的事物进行剖析、分析、撷取发现某些既存但却未知的新事项。简言之,类型学就是按照某个特定的、具有限制性的条件,对一些看似不同的事物进行分组,引出一种新的分类秩序;在这种新的秩序之下,可对事物之间真实存在却未被发现的关联性、延续性等进行发掘。即类型学提供了研究架构,让人们可以在“新的范围”内进行思考与研究[3]。

3 基于类型学的研究方法建构

类型学是一门分组归类的方法体系,它研究的主要问题是如何对已有的事物进行多维度深层次的分类[4]。针对问题成因,可从“再分类”的角度出发,对传统祠堂建筑装饰图案的研究方法进行讨论。将研究现状与类型学的理论相结合,把“具象(传统祠堂装饰图案)-抽象(分析研究)-具象(结论)”的过程作为基本思路,按照“整理-分类-发掘”的流程进行逐步分析,借助对共性元素的发掘与重组构建的新分类,把“同中求异,异中求同”作为坐标性的分析准则,通过分向多层比较的方法对未知事项进行尝试性的探索[4]。遵循逐层递进法的论证模式,从“明确研究主题-整理图案属性-再分类-类比分析”四个层面构建系统的研究方法[5]。

3.1 明确研究主题

因为传统祠堂装饰图案涉及传统建筑、艺术、历史、民俗等多个学术领域,为了确保研究的准确性与可操作性,首先要做的是对研究主题的确认,即明确研究所涉及的领域与范围,及其所关注的问题点。

3.2 整理图案属性

传统祠堂建筑装饰图案的属性可分为外在造型和内在文化寓意两个方面,通过文献查阅、现场采集等方法对装饰图案的属性进行梳理。为了防止出现部分图案信息被遗漏的现象,要根据建筑的空间结构对图案信息进行归档[6]。如图2所示,以《洛阳明清建筑》一书中所记录的苗湾村苗氏祠堂为例,按照由外向内的建筑空间顺序依次排列出每个图案所对应的位置[7]。

3.3 再分类

根据前期整理可知,目前传统祠堂装饰图案的分类以建筑构件、工艺、题材、表现形式四种为主导。本研究将借助AHP层次分析法,以对传统祠堂装饰图案的同类元素进行再分类为目标,把上述四种装饰图案类型作为准则层的考虑因素,构建分层模型[8],即在准则层和方案层中选择两个或者两个以上的同组/不同组的元素進行随机组合,拓展出新的图案分类组合[9]。

3.4 类比分析

对“再分类”中得到的新的组合中的各项元素进行排列,并按照研究主题设定分析“因子”,然后以相似项筛选与对比来探求装饰图案之间的未知秩序,如对相同功能建筑构建的造型进行类比分析、对相同类型装饰纹样在不同构件中的表现形式进行对比、对同一工艺手法在不同建筑装饰图案中纹样类型进行比对等,通过同类项组合的方式分析装饰图案中更深层的“内涵”与特征。

4 类型学视角下洛阳传统祠堂建筑装饰图案的类比方法分析

以洛阳市区和其周边的偃师、孟津两个县区内的110个传统祠堂装饰图案为研究对象,对上述的研究方法进行论证。

①明确研究主题:洛阳传统祠堂建筑装饰图案的造型演变规律及关联性。

②整理图案属性:按照上述的整理方法,对110个祠堂内所能采集到的装饰图案的属性进行整理。首先是对建筑外立面,如脊兽、正脊、门墩、墀头、土地龛等;之后进入建筑内部,根据建筑的进制,标记出每个子空间的立面、地面、顶面出现的装饰图案。

③再分类+④类比分析:在对基本的图案属性进行整理之后,按照上述的分类模型,以“总-分-分-···”的母子分裂形式,根据图案之间的“共性特征”,把能够产生交集的图案组合在一起,每个组合都会出现一个新的分类。之后,把图案造型作为主要分析因子,对“新的分类”进行类比分析。

4.1 案例1:分类组合=“木雕”+“建筑构件-门簪”

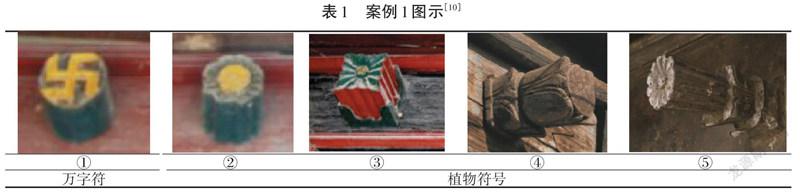

通过对现有的图案类比可知,门簪的位置是在祠堂大门的门框之上,呈横向排列,数量为4。所涉及的图案很少,只有植物和万字符两种,见表1。其中供奉神明的专祠所使用的门簪(表1中④⑤)的造型比较复杂,分为花朵、叶子、底座三个部分,采用写实的雕刻手法,使其看似一朵盛开的花儿;而宗祠与家祠的门簪(表1中①②③)造型则比较简单,只有1~2个部分,采用写意的雕刻方法,对图案的表现点到为止,并没有过多的修饰。

4.2 案例2:分类组合=“木雕”+“建筑构件-雀替”

110个祠堂一共搜集到了36个雀替,图案题材包括植物和动物两种,植物所涉及的种类较多,动物则只有龙凤两种。雀替位于立柱和梁坊的交叉处,起到连接与支撑的作用,所以其整体形体使用的都是固定性最强的三角形。从造型上来看,一共分为5个类型,见表2。第一,只对外部边沿处略做了简单装饰;第二,木板上以浮雕的形式刻画了装饰纹样;第三,雀替的装饰纹样为一个二方连续组合,外部边沿处根据纹样的造型做出了“减缺”;第四,使用了图底关系,完整地雕刻出了纹样的形态,并去掉了其余的部分;第五,和类型二形成了一个典型的对比,以镂空的形式雕刻出了装饰纹样,且清晰地刻画出了边框的造型。但雀替的装饰图案有着很强的共同特征:都是在曲线形体的基础上,以扩散、缩小的构成方法围合而成的,整理形态呈蔓延趋势,十分注重流畅性与连续性。

4.3 案例3:分类组合=“砖雕”+“建筑构件-墀头”+“人物组合”

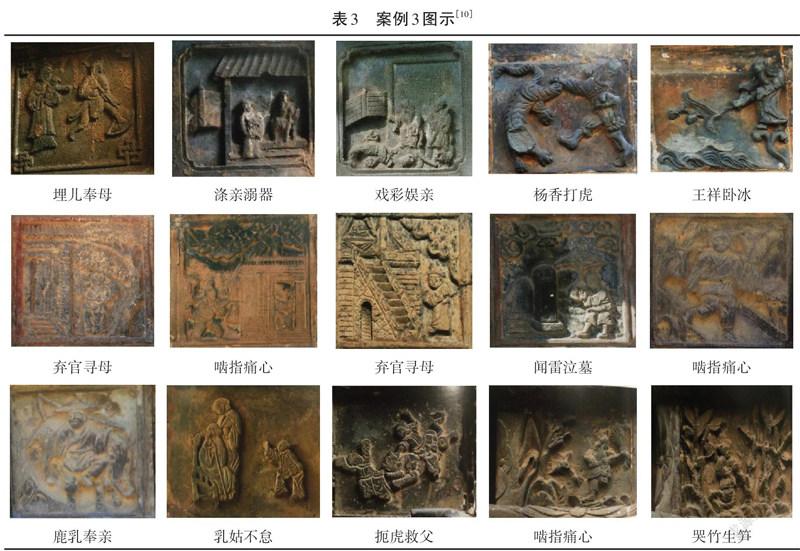

选择工艺类型下的“砖雕”、建筑构件中的“墀头”和装饰题材中的“人物组合”三个分类进行组合,在已有的装饰图案中得到了一个新的分类“人物组合图案的墀头砖雕”,此类图案共有15个,全部采用浮雕工艺,虽然雕刻风格略有不同,但其所表述的内容全部为二十四孝中的故事,见表3。

4.4 案例4:分类组合=“木雕”+“建筑构件-坨墩”+“祥瑞动物”

选择工艺类型下的“木雕”、建筑构件中的“坨墩”和装饰题材中的“祥瑞动物”三个分类,形成了一个新的分类组合“动物图案的木雕坨墩”。在目前采集到的图案资料中,总结得出:只有供奉神灵的专祠中会出现动物图案的坨墩。另外此类坨墩的造型分为两类,见表4,类型一使用的是镂空工艺,图案造型如同一幅祥瑞图一般,动物位于中间,周边是富有吉祥寓意的祥云或植物,此类造型中只有仙鹤和麒麟两种动物;类型二使用的是榫卯结构,其造型和斗拱相似,动物的头部造型位于中间部位类似于耍头结构,头部两侧各有一“翼”类似于交互斗,但是与斗拱结构最大的不同是其下方没有连接承重的柱体,此类造型中所涉及的动物有大象、狮子和龙三种。

4.5 小结

经过论证,笔者所提出的研究方法具有一定的可行性:借助研究模型,限定研究条件,按照流程对已有的图案样本进行分析,对潜在的造型规律与秩序进行揭示。但因为所掌握的资料有限,所以研究结果有一定的局限性。如果继续加大图案信息的数量、增加分析的主题、拓宽分析“因子”等,将会在构建出的新秩序中发掘出更深的“图案内涵”。

5 结语

类型学是对“现象”之间规律关系的探讨,因为其深入浅出的理论特征和操作性极强的研究模式,常被作为“工具”应用于各个领域的研究之中;同时其研究范式也为各领域的创新性研究提供了框架基础和研究路径。笔者将类型学的视角引入到传统祠堂装饰图案的研究中,根据类型学的研究模式,从定向、整理、分类、对比四个层面,建筑、艺术、民俗三个维度,以剖面式研究的模式构建了分析模型,具体如图3所示。先行条件的添加与分析条件的设定,“分类+对比”的类型学研究模式的融入,打破了“元素特征分析—整体艺术特征总结”的“分—总”传统模式,转向了“分类组合—类比分析—规律发掘”的递进式多层分析模式,打开了微观研究视角,增加了“点状”研究的纵深,进而拓宽了研究维度,丰富了研究体系,对传统祠堂装饰图案的创新型研究有一定引导和参考意义。

参考文献:

[1] 倪绍敏,李小云,段亚鹏.多维关联分析视角下“浣纱记”图案的宗族教化思想研究[J].装饰,2019(11):80-83.

[2] 李元媛.祠堂建筑装饰艺术研究:以江苏镇江儒里村朱氏宗祠为例[J].美术大观,2019(12):124-126.

[3] 吕迪伟,蓝海林,曾萍.基于类型学视角的开放式创新研究进展评析[J].科学学研究,2017,35(1):25-33,100.

[4] 江牧,林鸿.人工事物的设计逻辑与特征[J].包装工程,2019,40(18):61-73,94.

[5] 黎启国,童乔慧,郑伯红.工矿遗产概念及其分类体系补遗[J].工业建筑,2018,48(8):13-17,79.

[6] 叶茂盛,李早,王德才.基于美丽乡村建设视角的皖南传统村落空间结构特征[J].工业建筑,2018,48(5):89-94,88.

[7] 陈飞虎,邓平凡,祝兆强.以图层模型为特征的传统建筑数字资源库设计[J].包裝工程,2019,40(8):151-157.

[8] 关瑞明,陈力,朱怿,等.传统民居的类设计模式建构[J].华侨大学学报(自然科学版),2003(2):151-155.

[9] 彭玉冰,种迅,李世东,等.基于构型理论的族库管理方法研究[J].工业建筑,2018,48(2):23-28.