中国(福建)商人与槟城、东印度洋的关系网(1820—1890)

2022-03-28马来西亚黄裕端

[马来西亚]黄裕端

李金云 池奕欣译*

1786 年,弗朗西斯·莱特在马来半岛西北海岸的一个小岛——槟城上登陆,这不仅标志着英国在东南亚建立了一个永久性的贸易基地,也标志着该地区的海上贸易模式和商业方向的重新配置。槟城将成为一个区域转口港和商业中心。英国的自由贸易和自由港政策是造成这种变化的重要原因,但并不是唯一的原因。当地商业家族建立的网络对槟城的转变发挥了重要作用。这些网络创造了一个区域内和区域间的联系矩阵,将槟城与马六甲海峡的周边国家以及中国和印度联系起来,但学者们的注意力集中在槟城与马六甲海峡周边国家和中国的网络,而忽略了该地区与东印度洋沿岸国家,特别是孟加拉湾的商业网络(Salina,2005;Wu,2010;Cushman,1991)。

本研究将纠正目前的不平衡状况,重新发现通过福建商人家族群的商业活动而产生的连接槟城与孟加拉湾的网络,本研究所指的福建商人家族群是来自闽南九龙江入海口区域的颜氏、林氏、李氏、邱氏和谢氏家族。福建商人对东南亚并不陌生,从15 世纪到18 世纪,他们在马六甲、会安、马尼拉、大城、巴达维亚、河仙和廖内等海港形成了活跃的商业力量。但福建商人不只在马六甲海峡和中国南海的商业和移民领域建立了网络,他们也通过四种联系,即海上贸易(槟榔、胡椒、椰子和大米等商品的运输和流通)、通婚、商业伙伴关系和教育,与孟加拉湾联系起来。这四种联系揭示了福建商人家族与东印度洋边的海上港口的密切经济和社会联系。通过阐述这四种联系,本研究认为福建人的网络具有跨国性、混合性和流动性,而不只有本质主义的同质性。他们的商业网络超越了马六甲海峡,将槟城和东印度洋密不可分地联系在一起,形成亚洲最活跃的地缘经济区域之一。

一、海上贸易

自中世纪以来,海上贸易一直比陆路贸易更重要,因为一艘船的货物大大超过了陆上商队的能力。鉴于东南亚地理上的海洋、河流和季风的主导地位,航运和海上贸易成为该地区最实际可行、不可缺少的海上活动。因此,港口城市的商业生命线必须依赖海上贸易。槟城也不例外。在开埠之初,槟城有意被建设成为英国商人从印度次大陆航行到东南亚的一个重要港口。这些商人的基地在马德拉斯或加尔各答,他们通过航运方面的合资企业与富有的印度商人密切联系。根据诺丁·胡辛(Hussin,2007)的说法,英国和印度(南印度丘利亚人)商人都是早期来到槟城的人,他们的贸易网络与孟加拉湾的沿海地区有联系。罗伟龙(Loh,2009)也赞同这一观点。可以说,在槟城建立后的最初二三十年间,从槟城跨越印度洋的航运和贸易联系主要由英国和印度商人产生和培养的。但是,当19 世纪20 年代,中国商人开始在孟加拉湾周围从事海上活动时,这种情况就发生了变化。

1824 年见证了英国对缅甸的军事远征,这被称为第一次英缅战争。5 月,来自加尔各答和马德拉斯的英国军队在仰光登陆,发现该城市的居民已经疏散,当地的食物供应来源被切断(Chen,1964)。面对这个问题,英国军队无法向仰光以外的地方进军,被迫在该市停留了约六个月。1825 年,他们开始从槟城获得食品供应。由中国商人拥有的船只将面包、茶叶、家禽、猪、蔬菜和其他货物从槟城运到仰光(Chen,1964)。有了这些来自槟城的食物供应,英国人在1826 年打败了缅甸人并赢得了战争。

这些槟城的供货商是什么人?他们是当时一些成功的福建商人,如邱明山(Che Beng)、林相(Che Seong)、李獭(Che Toah)和辜礼欢(Che Wan)。邱明山,在殖民时期的记录中被称为Che Beng 或Beng,建立了一个名为Beng &Co.的贸易公司,拥有350 吨的双桅船安杰利卡号,在槟城、马六甲和新加坡之间航行。除了航运和贸易业务外,邱明山还参与了鸦片农场业务。在1819—1821 年、1824—1825 年和1827—1828 年,他与几个福建老板(当地人称为towkays)一起获得了槟城鸦片农场的控制权。邱明山的亲密伙伴林相拥有Che Seong 公司,经营着几艘往返于暹罗南部、新加坡和马六甲的船(Penang Almanack,1822)。李獭是邱明山的另一个伙伴和主要贸易商,拥有两艘船——225 吨的舢板和153 吨的双桅船“普赖姆”号,在蓬加、槟城、吉打、马六甲、新加坡和苏门答腊西海岸之间航行(Prince of Wales Island Gazette,1825;Straits Settlement Factory Records,1825)。①Che Toah 的全名李獭。他的船只大多在蓬加建造。1816 后,还参与了农业生产。

在19 世纪30 年代和40 年代,槟城华人在东印度洋的航运活动变得更加活跃,由成熟的福建商人拥有的船只与印度洋的主要港口直接接触。在19 世纪40 年代,谢允顺(Cheah Oon Soon)拥有250 吨的双桅船“罗布•罗伊”号(Rob Roy),在加尔各答和槟城之间航行(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1847)。林文(Lim Beon)有一艘141 吨的双桅船“伊丽莎白”号,在阿拉干和槟城之间航行。直到19 世纪50 年代,槟城的福建商人才成功地在印度洋的航运界建立自己的位置。邱赛川(Khoo Seck Chuan),一个著名的商人和邱公司(Khoo Kongsi)的创始人,拥有一艘285 吨的“艾琳”号,往返于槟城、加尔各答和阿拉干之间(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1852,1855)。邱昭苏(Khoo Chow Sew)有一艘双桅船“伊丽莎佩内洛普”号,在加尔各答、马德拉斯和槟城之间航行。林登(Lim Teng)经营着一艘74 吨的双桅船“达特”号,在槟城和勃生之间航行(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1856)。谢昭盼(Cheah Chow Pahn)和邱心科(Khoo Sim Keok)共同经营着一艘279 吨的“阿德莱德”号(Adelaide),在阿拉干和槟城之间航行。

在19 世纪60 年代和70 年代,槟城的福建人在印度洋的航运活动大大增加。这可以从两份本地报纸——The Pinang Gazette and Straits Chronicle和The Penang Argus and Mercantile Advertiser所刊登的航运情报中得到判断。以1868—1871 年的航运情况为例,不仅福建收货人在槟城和印度洋之间航行的船只数量增加了三至四倍,而且福建船只到访的港口也扩大到仰光、吉大港、尼科巴群岛和印度的内加帕坦(见表1)。

表格1 槟城的福建商人和航运活动,1860 年代至1870 年代

在19 世纪80 年代,槟城福建商人在东印度洋的航运达到了一个新的高度。毫不夸张地说,槟城大多数(如果不是全部)著名的福建商人都参与了槟城与东印度洋各港口之间的航运。例如,位于海滩街38 号的崇茂公司成为当时槟城最大的华人船东和进口商,经营四艘航行到仰光的汽船(680 吨的“菲茨帕特里克”号、993 吨的“钻石”号、266 吨的“罗莎”号和1310 吨的“坦塔利翁”号),以及一艘航行到加尔各答的汽船(The Singapore &Straits Directory,1890;The Penang Times,1884;Pinang Gazette and Straits Chronicle,1882,1886)。此外,该公司还在仰光和加尔各答设立了两家分公司,名为盛茂公司(Seng Moh &Co.)。另一家航运和贸易企业,黄茂公司(Eng Moh &Co.),由颜氏家族(颜宏基和颜金水)建立,在加尔各答和仰光开设了两家分公司黄丰公司(Eng Hong &Co.)(Lee &Chow,1997)。该家族拥有航行至仰光的225 吨的“约翰·布坎南”号(John Buchanan)。义顺公司(Ee Soon &Co.)是一家经营大米和锡贸易的公司,位于海滩街45 号,由李氏、邱氏和林氏家族的商人建立,有两个分公司——加尔各答的添顺公司(Tiang Soon)和仰光的义盛公司(Ee Seng)①“菲茨帕特里克”号汽船在一个月内向仰光航行了三次。。这个公司从中茂公司买下了一艘680 吨的“菲茨帕特里克”②义顺公司(Ee Soon &Co.)的合伙人是邱心美(Khoo Sim Bee)、李清杰(Lee Cheng Keat)和Lim Soo Tean。号(Fitzpatrick)蒸汽船,用于崇茂号在槟城、仰光和加尔各答之间的贸易。

二、中转站贸易

槟城与东印度洋港口之间纵横交错的航运和航行模式并不是一种自发的现象,海峡产品、欧洲制成品、印度和中国货物的中转站贸易是这些繁忙的航运活动的驱动力。正是这些商品在槟城和东印度洋港口之间的运输,积累了福建商人的财富,并将槟城纳入更大的航运和贸易世界。通过对一系列主要商品——胡椒、槟榔、椰子和大米——在港口之间的流动的研究,可以看出槟城为什么以及如何与东印度洋贸易密不可分。这四种商品是福建商人主要货物的核心。

(一)胡椒粉

在第一个基督教世纪,胡椒被认为是贸易和消费的重要项目,当欧洲人发现香料对他们的饮食至关重要时,胡椒的需求量开始增大。早期到达欧洲的胡椒主要来自印度西海岸,那里是胡椒藤的起源地(Bastin,1960)。后来通过阿拉伯和印度的贸易,胡椒文化被扩展到印度尼西亚群岛。直到16 世纪,南印度仍然是欧洲市场上胡椒的主要供应商。到17 世纪初,荷兰和英国才从爪哇和苏门答腊向欧洲输入大量的胡椒。为满足日益增长的欧洲市场,英国和荷兰为争夺印度尼西亚的胡椒供应展开竞争,这在一定程度上刺激了生产,削弱了印度生产商的竞争力。

到19 世纪初,仅苏门答腊的产量就占东方胡椒总量的50%以上,而马拉巴尔的产量只有8%(Bastin,1960)。苏门答腊已成为欧洲市场的最大供应商。为了弥补其减少的产量,印度也从苏门答腊进口胡椒。有趣的是,大部分的苏门答腊胡椒是通过槟城出口到欧洲和印度的。槟城建立后,英国人也会将其再出口到中国、印度和欧洲。在1819—1822 年,亚齐与苏门答腊东海岸和槟城的港口之间的胡椒贸易达到115,337 皮库尔(Lee,1995)。①1 皮库尔(pikul 或picul)相当于60.5 公斤。从19世纪70 年代到19 世纪90 年代,苏门答腊仍然是向槟城出口胡椒的主要国家,每年的出口量平均为120,000 至140,000 皮库尔(Straits Settlements Blue Book,1872-1892)。到19 世纪中叶,福建商人主导了槟城和苏门答腊之间的胡椒贸易。

这种优势源于槟城的福建商人与苏门答腊的亚齐人或巴塔克人酋长之间建立的联盟关系。前者向酋长提供资本支持,而后者又与本地胡椒种植者保持密切联系。其中一个受益者是德里的苏丹,他每年可以向巴塔克农民预付3 万至4 万美元,用于生产胡椒(The Penang Argus and Mercantile Advertiser,1867;The Penang Times,1882)。②苏门答腊岛北部的所有巴塔克部落几乎都是胡椒种植者。作为回报,巴达克胡椒商以约每皮库尔3~5 美元的固定价格出售胡椒。这种商业安排使槟城的中国商人能够获得到苏门答腊胡椒的廉价供应,这些胡椒在槟城市场上以每皮库尔4~12 美元(黑胡椒)和每皮库尔7~24 美元(白胡椒)的价格转售(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1844,1855;The Penang Argus and Mercantile Advertiser,1872)。①槟城黑胡椒的市场价格从1844 年的每皮库尔4 美元上升到19 世纪70 年代的12 美元。槟城白胡椒的市场价格从1870 年代的每皮库尔7 美元增加到每皮库尔24 美元。槟城的福建商人以这种方式垄断了苏门答腊岛的胡椒市场,将其输往槟城。他们的财富安全地建立在这个非常有利可图的槟城—苏门答腊胡椒贸易上。

进口到槟榔屿的苏门答腊胡椒被卖给欧洲商人,直接运往欧洲和印度。Khoo Kong Mah是槟城—亚齐贸易的先驱,出售胡椒给Huttenbach Bros 公司。这是一家位于槟城的德国贸易公司,也是英国、荷兰和美国航运公司的代理(The Straits Echo,1904;The Singapore&Straits Directory,1901;Khoo,2006)。还有其他福建商人,如Lee Yeah 和Lee Seng Toh,将胡椒运往印度。1856 年,他们向加尔各答运输了大约1006 皮库尔胡椒(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1856)。

(二)槟榔

在东南亚、印度南部和中国南部,咀嚼槟榔是很普遍的(Reid,1988)。当地和海外都有对这种商品的定期需求。因此,它是槟城与东印度洋和其他目的地贸易的一个重要项目。由于当地种植的槟榔只够供应本地市场,大部分的槟榔供应来自亚齐和苏门答腊的西海岸。在1816 年至1823 年间,大约有167,409 皮库尔的槟榔从亚齐出口到槟城(Lee,1995)。虽然在18 世纪末和19 世纪初,印度穆斯林或丘利亚商人和亚齐商人控制了这些贸易,但在19 世纪10 年代和20 年代,一些福建商人,如李獭、林相、辜礼欢的船只穿梭在槟城和亚齐之间,负责运输槟榔。1840—1850 年代,槟榔从亚齐进口到槟城的数量继续增长(见表2)。

表格2 从亚齐到槟城的槟榔进口,1844—1845 年到1852—1853 年

资料来源:Tabular Statements of the Commerce and Shipping of Prince of Wales Island,Singapore,and Malacca,1844-1853

越来越多的福建人的船只来往于槟城和亚齐之间,这种繁荣的贸易得以维持。林氏家族的著名商人,如林金(Lim Kim)、林通(Lim Tong)、林耀(Lim Yew)和林华(Lim Hooah),至少经营着七艘与亚齐和苏门答腊西海岸贸易的船只。例如,林金的199 吨的La Felicek 号船经常到佩迪埃海岸,并在1856 年带回了3,000 皮库尔的槟榔(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1856)。除林氏家族外,邱氏家族、吴氏家族、梁氏家族和王氏家族至少有8 艘船,积极从事与亚齐和苏门答腊西海岸的贸易。

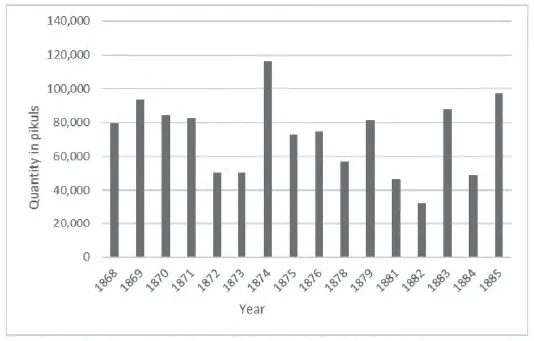

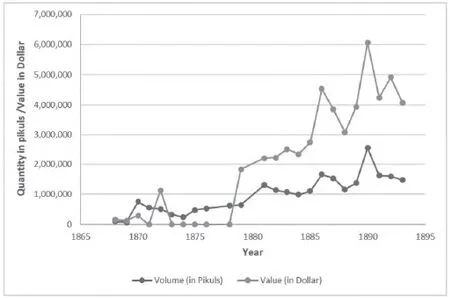

到了19 世纪60 年代和70 年代,槟城的福建商人在槟城——苏门答腊和槟城——东印度洋港口的槟榔贸易中占有相当大的比重。这可以从当时The Penang Argus and Mercantile Advertiser所刊登的航运情报中得到判断。例如,在1868—1872 年,华商拥有的船只(双桅船、三桅船和纵帆船)每年每月都会在苏门答腊和槟城之间来回航行。此外,在1871 年和1872 年的The Penang Argus and Mercantile Advertiser中,华商也拥有最多的本地船只,这些船只大部分都在苏门答腊岛航线上行驶(The Penang Argus and Mercantile Advertiser,1871,1872)。在与苏门答腊的贸易中,福建人拥有的船只的航行频率也大大增加,有力地促进了从苏门答腊进入槟城的槟榔贸易的增长(图1)。

图1 1868—1889 年槟城从苏门答腊进口槟榔的情况

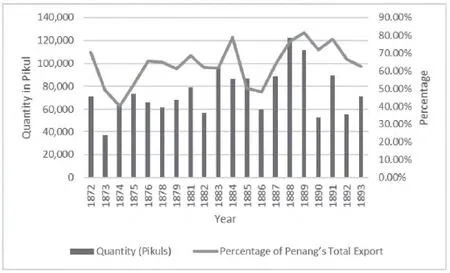

槟城的进口槟榔主要是转卖到海外;印度和缅甸是最大的接收国(图2)。从1872 年到1893 年,这两个印度洋国家平均占据了槟城槟榔出口总额的65%。其余的出口到了香港、新加坡、马六甲和中国。

图2 1872—1882 年槟城向印度和缅甸出口槟榔

福建商人在转卖槟榔到印度和缅甸方面发挥了重要作用。例如,1856 年,邱石泉(Khoo Seck Chuan)、李烨(Lee Yeah)和李森陶(Lee Seng Toh)向加尔各答运送了3650 皮库尔槟榔(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1856)。1863 年,约有4,000 皮库尔的槟榔被运到仰光。印度和缅甸的高需求量是因为槟榔被广泛地用作兴奋剂,是仪式和社交场合的必需品(Reid,1988)。此外,槟榔在印度还用来给印度布染色,这在东南亚有很大的市场。因为用于装饰织物的染料质量很高,印度布在该地区是非常受欢迎的物品(Barnes,2004)。

(三)椰子

在槟城种植的商业作物中,椰子是岛上唯一成功大规模种植的作物,从19 世纪70 年代到50 年代对经济做出了很大的贡献。

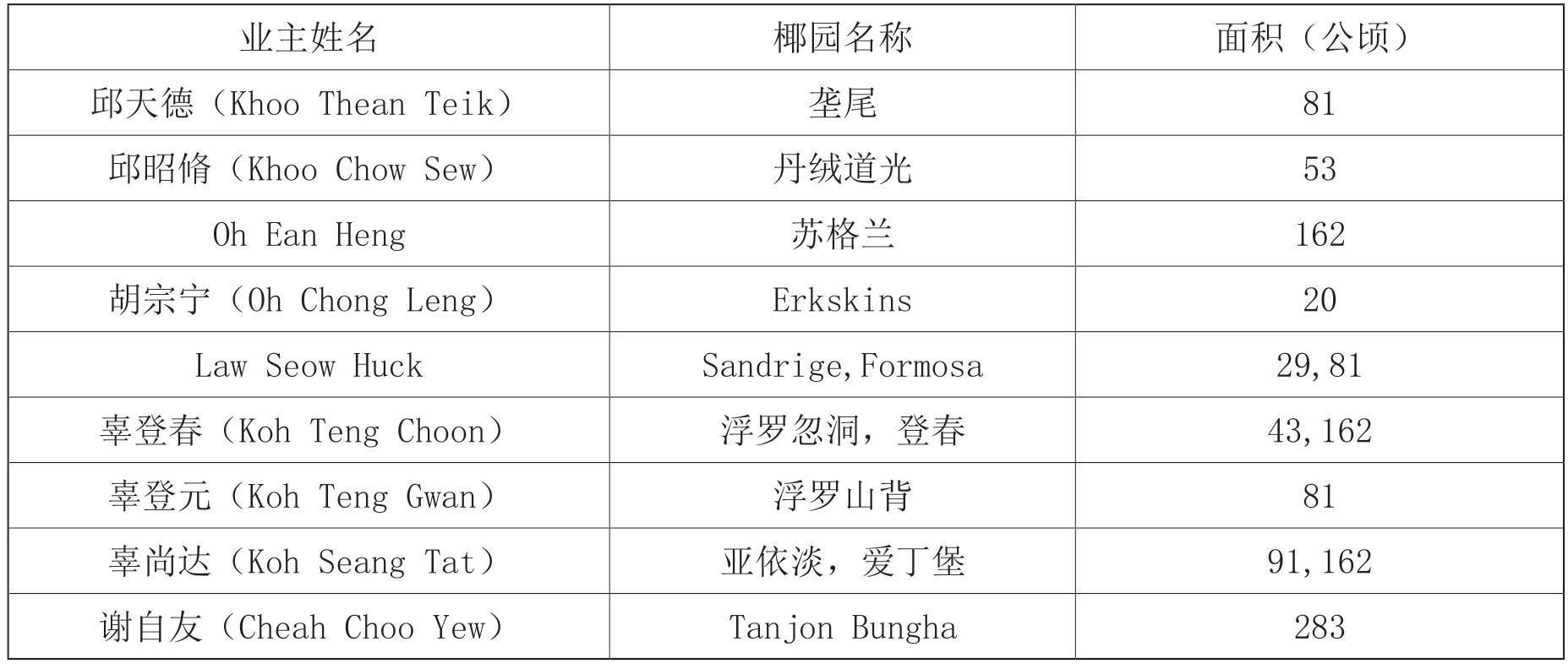

椰子成为槟城重要的商业作物是有原因的。当地的福建种植者是椰子业发展的推动力。19 世纪中叶,椰子园的面积空前扩大,从19 世纪30 年代的小面积到19 世纪70 年代的近7000 公顷(The Penang Directory,1874;Khoo,1972)。槟城成为马来亚最大的椰子种植地,岛上的福建人是主要的种植者。表3 显示了槟榔屿的一些主要福建庄园主。最大的庄园主是谢氏家族,拥有近800 公顷的土地。

福建人冒险种植椰子是经过深思熟虑的投资,以满足当地和海外对椰果、椰肉和椰子油日益增长的需求。1864 年,槟城的肉豆蔻产业遭受了灾难性的枯萎病袭击,这也证明了这种冒险的合理性(Burkill,1932)。椰子是东南亚数百万当地人依赖的主要产品之一,用于食品、饮料、食用油和许多其他家庭用途。19 世纪东南亚前所未有的持续人口增长大大刺激了这种主食的需求。例如,马来西亚的人口增长,从1800 年的25 万人到1891 年的140 万人。

表格3 19 世纪槟城的华人业主的椰子庄园

1830 年缅甸的400 万人口已经增长到1901 年的1050 万(Elson,1992,1999)。到19世纪80 年代,槟城已经是新加坡、马六甲、吉打州、霹雳州、缅甸南部和暹罗南部的椰子果实、椰肉和椰子油的主要供应商。在这些国家中,缅甸是槟城椰果的最大进口国,在1868 年至1882 年期间,贸易量大大增加(见表4)。

表格4 槟城向缅甸出口椰子果实,1872—1893 年

椰子不仅是槟城的良好收入来源,也是庄园主的收入来源。例如,辜尚达拥有的爱丁堡庄园,每年可以获得超过20,000 美元的海峡币(The Straits Echo,1904)。

(四)大米

大米是东南亚的主食和农业产品。在19 世纪,它在该地区的贸易规模相当大。东南亚大陆是东南亚群岛的主要大米供应地。没有多少人意识到在缅甸成为19 世纪下半叶主要稻米生产地区之前,槟城曾经是19 世纪上半叶从加尔各答、阿拉干和穆尔曼进口大米的一个重要再分配中心。

槟城生产大米,但不足以满足当地的需求,不得不依靠作为腹地的吉打州来供应(Hussin,2007)。但从吉打州进口的廉价大米主要用于当地消费,而从加尔各答、阿拉干和毛淡棉进口的大米则用于再出口。从东印度洋进口大米到槟城的做法始于18 世纪末,当时由于吉打州与槟城之间的政治分歧尚未解决,吉打州威胁要停止运送大米(Hussin,2005)。槟城大米的再出口可能始于19 世纪10 年代,当时英国商人带来了大量的大米(Lee,1978)。

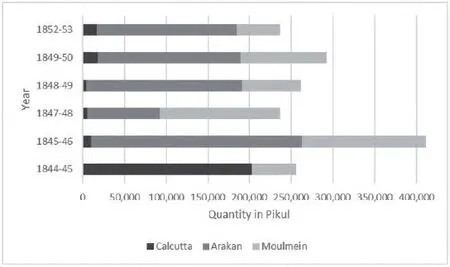

19 世纪10 到30 年代,槟城大米进出口数据的匮乏,让人对当时的贸易业务产生模糊的印象。然而,19 世纪40 到50 年代的数据则为槟城的大米贸易业务提供了更清晰的画面(图3)。

图3 1844—1853 年从加尔各答、阿拉干、毛淡棉进口大米到槟城(以皮库尔计)

加尔各答、阿拉干和毛淡棉是槟城的主要大米出口国。但从1845—46 年起,加尔各答的出口开始下降。阿拉干和毛淡棉仍然是主要的大米供应商。进口的大米再出口到周边的国家,特别是苏门答腊和马六甲,甚至远至英国和中国(见表5)。

表格5 槟城向周边国家、中国和英国出口大米,1844—45 年至1852—53 年(以皮库尔计)

马六甲和新加坡是槟城大米的最大进口国,其次是中国。第一次鸦片战争后,《南京条约》签署后,广州、福州、厦门、宁波和上海等港口作为条约港口的开放(Robottom,1967),刺激了槟城与中国大米贸易的蓬勃发展。1845 年之后,出口到苏门答腊的大米需求急剧下降。在某些年,对苏门答腊的大米没有需求,这很可能是由于尼德兰群岛的大米价格低迷,导致槟城商人避开苏门答腊市场(Mansvelt &Creutzberg,1978)。直到1850 年,大米价格回升,贸易才得以恢复。

从福建商人的数量和他们在该地区的大米运输和贸易活动来看,可以说他们是繁忙的大米贸易中不可或缺的角色。例如,林金(Lim Kim)在1849 年租用199 吨的“拉费利斯”号船,从加尔各答运载1931 袋大米到槟城;林文(Lim Beon)在1850 年用他141 吨的“伊丽莎白”号双桅船从阿拉干运载13000 筐大米到槟城;邱石泉(Khoo Seck Chuan)在1852 年用他285 吨的“艾琳”号船从加尔各答运载165 袋大米到槟城,1855 年从阿拉干运载152袋大米到槟城(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1850,1852,1855)。除了将大米带入槟城,福建商人还积极从事将大米从槟城运往中国、苏门答腊、马六甲和新加坡。例如,林氏家族的商人(林同、林金和林清)在1844 年经营两艘船,即138 吨的双桅船“萨基”号和78 吨的双桅船“艾玛”号,将1,200 皮克大米运往苏门答腊西海岸。1850 年,林文(Lim Beon)用他的141 吨双桅船“伊丽沙白”运送了13,000 筐大米到马六甲,1852 年运送了95 coyans 大米到新加坡;1852 年,谢允协(Cheah Oon Heap)的376 吨的“黄埔”号将2220皮库尔大米运往中国(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1844,1850,1852)。

在19世纪60年代,槟城的大米供应的主要来源开始转移到下缅甸,其中仰光是主要港口。1852 年第二次英缅战争结束后,英国吞并了下缅甸的这一部分,在随后的几十年里,大片的土地被开垦出来,用于种植大米并出口。下缅甸的水稻种植面积扩大了三倍:从1855 年的402,000 公顷扩大到1880 年的1,255,000 公顷(Brown,1997)。随着这种扩张,下缅甸的大米出口也取得了前所未有的增长。出口量从1860 年的12.6 万吨增加到1890 年的120.8万吨,增加了10 倍多(Brown,2005)。正是在1867 年,缅甸的出口量首次超过了印度。早在1855 年,槟城就通过仰光从下缅甸进口大米,但直到19 世纪60 年代,才出现了大量的流入。这种进口增长了27 倍,从1868 年的93,929 皮库尔到1890 年的2,538,129 皮库尔(图4)。

图4 1868—1889 年槟城从缅甸进口大米的情况

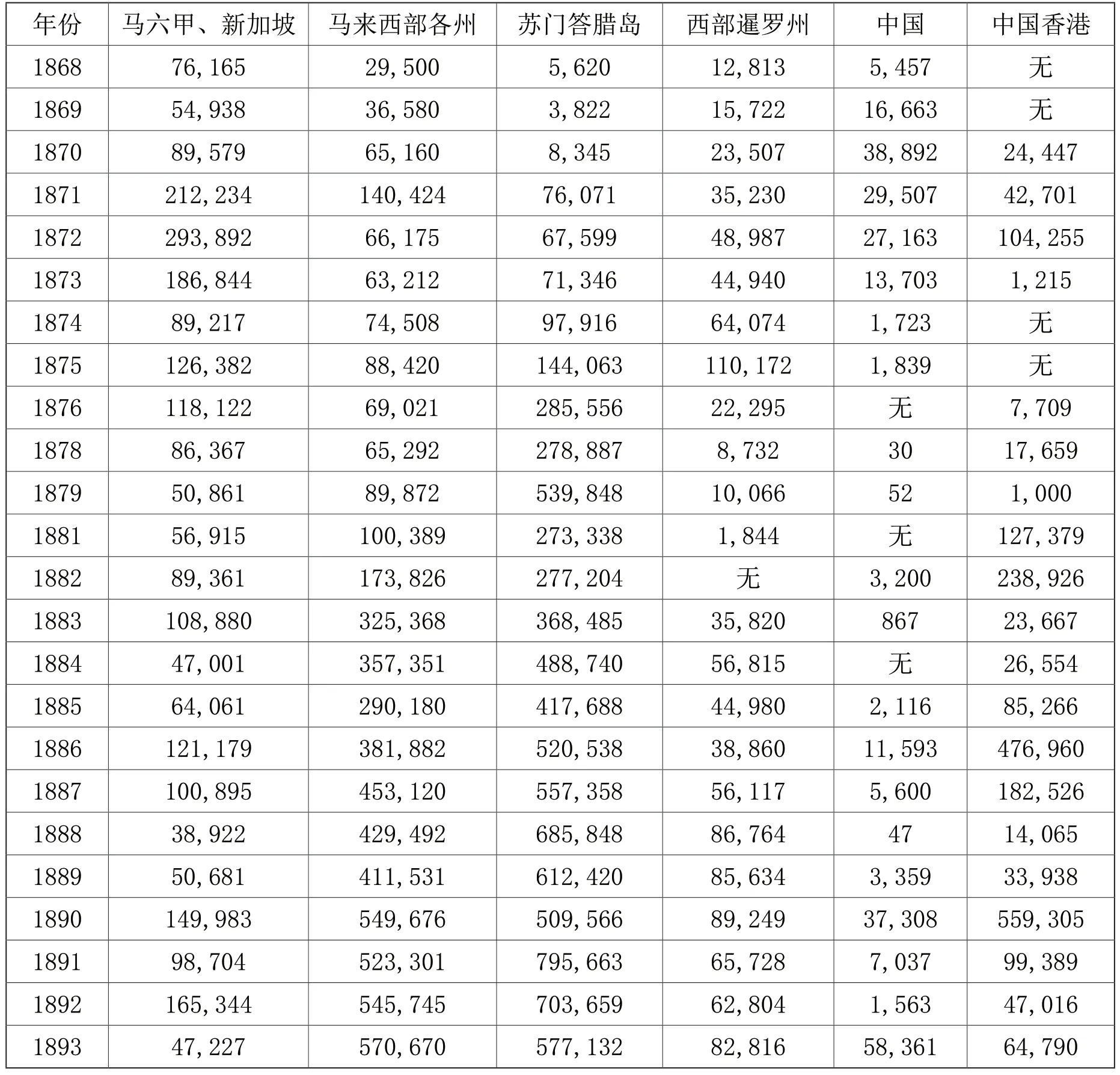

到19 世纪下半叶,缅甸成为槟城最大的大米供应商。槟城当时是大米供应的主要港口,主要目的地是马六甲、新加坡、马来西部各州、苏门答腊、暹罗西部各州、中国香港和中国大陆(见表6)。从1874 年起,苏门答腊市场从槟城的小规模进口转变为最大的市场。马来西部各州在1880 年左右的进口量超过了马六甲和新加坡,成为第二大市场。暹罗西部各州在进口槟城大米方面一直落后于马六甲和新加坡,其重要性也在增加。因为中国大陆市场需求波动很大且持续下降,中国香港作为一个新的市场出现,且对槟城大米的需求超过了中国大陆。

由于大量的苦力涌入,邻近各州成为槟城转卖缅甸大米的主要市场。在1879—1890 年期间,有549,084 名中国苦力在槟城登陆(Wong,2015),但大多数苦力很快就前往霹雳州、德立州和普吉岛,在劳动密集型的锡矿和烟草种植业工作。缅甸大米在苏门答腊市场上的价格是最高的。19 世纪70 年代中期,顶级的仰光大米的售价超过每coyan①1 coyan 相当于大约1,334.7 公斤。为100 美元(Tagliacozzo,2005),而槟城的售价为90 或92 美元。

与其他需求商品的贸易一样,福建商人抓住机会,加入了槟城——仰光的大米贸易。崇茂公号(Chong Moh &Co.)是槟城最大的航运和贸易企业,控制了槟城三分之二的大米进口(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1892)。福建商人也主导了向周边各州转卖大米的业务。其中一家公司是郭关公司(Koe Guan &Co.),这是一家由郭氏家族(Khaw Family)拥有的航运和贸易企业,控制着从槟城出口到暹罗西部的拉廊、科帕和童卡的大米。有趣的是,槟城的福建商人也向锡兰出口大米,而锡兰的大米市场是由切特迪斯家族垄断的。①这个家族的起源可以追溯到印度南部的马杜赖、提鲁内尔维利和科罗曼德海岸。他们主要定居在斯里兰卡西部,特别是在16 世纪至17 世纪中叶的贾夫纳、科伦坡和加勒港口。斯里兰卡西部的切特迪斯人在殖民时代皈依了各种形式的基督教。但出口量并不稳定,也不多。然而,在1897 年,著名的米商如吴文庆(Goh Boon Kheng)和林宁绰(Lim Leng Cheak)与锡兰的一些英国种植商和经销商合作,以更便宜的价格出售印度大米,打破了切特迪斯家族的垄断(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1897)。

表格6 1868—1889 年槟城对六大国家的大米出口情况(以皮库尔计)

三、商业合作

福建商人积极参与转口贸易和海上航运,使槟城成为东南亚海峡农产品和东印度洋地区货物的进出口中心。为了在航运和贸易方面取得成功,福建商人不仅在自己之间建立了伙伴关系,而且还与其他民族的商人,如美利哥人、亚美尼亚人和英国人建立了伙伴关系。他们能够集中资金,更重要的是,利用合作伙伴的关系,将商业利益扩展到东印度洋。增煜公司(Chen Eok &Co.)最能说明这一点,该公司成立于1875 年,由谢氏家族的谢增煜(Cheah Chen Eok)与华人和亚美尼亚人伙伴一起成立。这家企业经营的是杂货店和佣金代理,位于海滩街33 号(The Penang Almanack and Directory,1876;Pinang Gazette and Straits Chronicle,1879)。

该公司在苏门答腊东海岸丰富的胡椒生产区朗卡特有一个分公司。亚美尼亚人迈克尔·阿拉顿·安东尼是增煜与东印度洋的重要联系。安东尼是阿拉图恩·安东尼的长子,他于1819年从加尔各答移民到槟城,并于1840 年成立了A.A.安东尼公司,向加尔各答出口当地产品(Wright,2003;Wright &Cartwright,1908)。安东尼于1861 年加入其父亲的行列,担任助理,四年后成为合伙人。当他的父亲在19 世纪60 年代末退休时,安东尼接管了这个家族企业。1873 年,他的弟弟约瑟夫·阿拉顿·安东尼也加入了该公司,成为合伙人。约瑟夫的妻子是马尔卡·格雷戈里的女儿,他是加尔各答的主要船主和商人。在安东尼兄弟的管理下,A.A.安东尼公司成为槟城领先的航运和贸易公司之一。该公司至少拥有五艘船(156吨的双桅船“海豚”号、152 吨的双桅船“R.A.玛利亚”号、388 吨的三桅船“巴达维亚”号、152 吨的双桅船“艾琳”号和152 吨的双桅船“布里加德”号),并担任“阿帕卡”号蒸汽船和“道格拉斯·拉普雷克德”号蒸汽船的代理(The Penang Almanack and Directory,1876;Singapore Directory for the Straits Settlements,1877)。大多数船只主要受托在槟城与马德拉斯、孟买和加尔各答之间的印度洋上进行胡椒、槟榔、匹头、大米和鸦片贸易。

通过利用安东尼广泛的家族关系,增煜的航运和贸易网络延伸到印度洋,扩大了对印度的胡椒和其他货物的出口,并为当地市场获得印度的货件和大米。同样,安东尼也能够进入槟城市场,并从周边各州获得海峡产品出口到印度。

四、战略性联姻

福建商人也签订了战略通婚协议,以建立新的商业联盟或加强现有的联盟。例如,谢德瑞(Cheah Tek Swee)是槟城著名商人谢德顺(Cheah Tek Soon)和谢德泰(Cheah Tek Thye)的表亲和商业伙伴,他的女儿嫁给了尼纳·梅里坎·诺丁(Nina Merican Noordin)的独子(Pinang Gazette and Straits Chronicle,1892)。N.M.诺丁是槟城著名的富有的美利肯或克林商人和业主,他的父亲穆罕默德·梅里坎·诺丁是一个重要的美利肯商人,大约在1820 年开始在槟城进行贸易。1834 年,他成立了M.M.诺丁公司,从事贸易和航运业务(The Straits Calendar and Directory,1868;Fujimoto,1988)。这个企业是槟城最大的托运商之一,其船只在槟城和吉大港、阿拉干、德利、亚齐、孟买和加尔各答之间的广大地区纵横驰骋。尼纳·美利肯·诺丁和他的哥哥威普·美利肯·诺丁首先在他父亲的贸易公司工作,后来于1853 年和1864 年分别在亚齐街和牛干东街成立了自己的贸易和航运公司(The Straits Calendar and Directory,1870)。他们将大部分船只委托给加尔各答、孟买、马德拉斯和仰光等地的航线。

鉴于诺丁家族的商业背景,可以说谢家与诺丁家族成员的亲属联盟是为了巩固经济伙伴关系,并将其商业利益推进到东印度洋。谢氏家族经营着一家沈永茂公司(Sin Eng Moh &Co.),控制着椰子种植、航运、贸易和收益农业等各种业务。

五、教育

对于槟城的中国商人来说,印度不仅是一个贸易的地方,也是一个教育的所在。在19世纪中后期,一些中国商人把他们的孩子送到加尔各答的一些学院,接受英语高等教育。多维顿学院和罗伯茨学院是受欢迎的选择。前者是由约翰·多维顿上尉创建的,他是一名英裔印度人,在英国对阿富汗、迈索尔和中印度的战役中发挥了重要作用。辞去军职后,约翰·多维顿对社区的教育产生了极大的兴趣,并为此遗赠了5 万英镑。这笔钱平均分配给了加尔各答的家长学院,该学院后来被改名为多维顿学院,以及在马德拉斯成立的另一所多维顿新教学院(Doveton Group,n.d.;Doveton Corrie Boys Higher Secondary School,2020 May 16)。表7 显示了一些在加尔各答的两所学院接受教育的福建人。

表格7 19 世纪60 至80 年代,加尔各答学院的福建学生

这些来自槟城知名商业家族的学生到加尔各答的学院就读,可能是由于他们的家族生意与加尔各答有关。李氏家族和颜氏家族在加尔各答都有分公司。李氏家族的盛茂公司(Seng Moh &Co.)从事印度商品和海峡产品贸易,颜氏家族经营黄丰公司(Eng Hong &Co.),从事胡椒和锡的贸易(Lee &Chow,1997)。

更重要的是,也许对向上发展的渴望以及与殖民地行政长官和西方商人建立或保持良好的工作关系是追求高等英语教育的动力(Khor,2006),许多中国商人,特别是福建人,认为掌握英语语言和知识是与西方人进行社会和经济交流的跳板。如此,华商获得了更好的竞争优势,以确保他们的经济优势、经济生存或发展。例如,柯孟淇(Quah Beng Kee)在罗伯茨学院接受教育后,在槟城为贝恩·迈耶尔公司(Messr Behn Meyer &Co.)工作。后来,他与欧洲伙伴一起做生意。20 世纪初,他被政府任命为政府班轮的管理代理人、食品控制部的大米分配代理人和政府米厂的主管(Lee &Chow,1997)。

六、总结

作为英国在马来半岛最早的殖民地,槟城成为中国移民的主要目的地。这些移民中最大的方言群体是来自福建省的福建人。由于在英国新建立的基地中定居的早,加上商业和贸易的巩固,福建人成为了沿海和海上贸易的主要参与者。他们很快编织出一个广泛的网络,推进了海上贸易、商业伙伴关系、通婚和教育,将槟城与周边国家紧密联系在一起,甚至远至东印度洋。对这四种联系的分析表明,这种关系网为福建商人的财富和经济成功作出了贡献,并在19 世纪设定了槟城周边地区以及东印度洋沿岸国家的轮廓和模式。实质上,正是福建商人和他们的网络,推动了槟城成为连接东南亚和东印度洋及南中国海的大型商业世界的繁荣海上贸易转口港。槟城作为一个转口港的出现,为早期的转口港如马六甲、会安、马尼拉和大城增添了新的内容,但在这个案例中,是福建人在这个过程中发挥了主导作用。

这种历史观点与传统的观点形成了鲜明的对比,后者认为福建商人及其网络是同质的、本质主义的,而且是一种静态的结构,只与中国的海上商业和移民世界相连。因此,在东南亚,特别是槟城的背景下,对福建商人及其网络定义性理解不仅需要考虑到多元性、跨国性和灵活性,而且更重要的是要考虑到地理空间的连接性。只有这样,我们才能认识到华商在东南亚乃至亚洲的地方和区域经济及社会的塑造和扩展中发挥了节点性和关键性的作用。