应用PDCA法践行临床药师主导的抗菌药物联合用药管理

2022-03-28何艳吴广杰王璐汪震贡雪芃刘东

何艳,吴广杰,王璐,汪震,贡雪芃,刘东

(华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部,武汉 430030)

自2011年开展抗菌药物临床应用专项整治活动以来,全国抗菌药物使用从量和质上均有好转。2018—2020年,在全国30省市中,29个地区抗菌药物销售占比下降,北京、重庆最低;湖北、海南仍为全国最高,占18.0%~18.9%[1]。湖北、上海、江苏、陕西等8个省份平均抗菌药品使用强度(DDDs)仍高于40DDD[2-3]。我院近5年抗菌药物使用强度连续下降,但2019年抗菌药物使用强度仍高达66.45DDD,离40DDD的目标值有较大距离。强度不达标,有医院性质、病种结构等因素影响,也与临床医师抗菌药物合理使用能力高低有关[4]。基于循证证据单药方案与联合方案临床疗效相当时,选用单药方案可有效降低DDDs[4-6]。此外,抗菌药物联用是为了增强疗效,扩大抗菌谱,降低耐药发生,减少药品不良反应(ADR)。但不合理的联合用药不仅达不到上述效果,还易导致二重感染增加ADR发生率,增加抗菌药物使用强度和费用,延误诊断和治疗[5-6]。为有效降低抗菌药物使用强度,提高我院抗菌药物合理用药水平,自2020年7月,临床药师运用计划(plan)-执行(do)-检查(check)-处置(action)(PDCA法)[7-8]深入开展抗菌药物联合用药管理,本文通过实践前后对照的方法评价抗菌药物联合用药管理的效果,探讨提高抗菌药物合理用药水平的方法。

1 资料与方法

1.1资料来源 调查医院2019年1—12月抗菌药物联合用药情况。汇总联合用药比例,科室分布及联用品种。分析不合理联用的原因,查找问题,确定改善重点并以此拟定实施计划。2020年7—12月运用PDCA法进行临床药师主导的抗菌药物联合用药管理。

1.2方法

1.2.1计划阶段 以2019年住院患者抗菌药物联用情况作为现状调研基础数据。运用鱼骨图进行根因分析[7],发现抗菌药物联合用药存在的主要问题:①部分医师抗菌药物合理用药知识不足,不能把握联合用药指征;②临床药师参与多学科综合治疗 (MDT)不足,无法有效掌握抗感染的细节;③合理用药管理系统中抗菌药物联合用药管理体系不完善,缺乏智能辅助决策功能;④耐药菌治疗药物品种有限,国产药和原研药质量存在差异[9];⑤缺乏联合用药管理制度及办法。见图1。

图1 抗菌药物不合理联用的鱼骨图分析Fig.1 Fish bone diagram analysis of unreasonable combination of antibiotics

为了有效量化干预结果,拟定管理目标:①降低住院患者抗菌药物联用比例;②降低住院患者抗菌药物使用金额;③降低抗菌药物使用强度;④降低住院患者抗菌药物相关的ADR例数。

1.2.2实施阶段 (1)加强培训和考核:①制定抗菌药物联合用药管理培训计划,按照专科疾病特点以及现状调研中发现的主要问题科室进行专科培训;②改变培训模式:在赴临床专科进行宣讲基础上,通过网络授课方式进行培训,增加覆盖面;③针对联合用药指征以及常见耐药菌感染的联用治疗方案进行专项培训。

(2)临床药师积极参与临床MDT:①依托抗菌药物血药浓度检测进行患者个体化抗感染方案的制定;②组建专科抗感染微信群,协助临床制定抗感染治疗方案;③将全院56个专科按照疾病特点划分给相关专业临床药师进行点对点负责,每位临床药师负责收集2~3个责任专科抗菌药物应用的相关问题,小组讨论后予以反馈。

(3)根据高质量循证证据完善合理用药审查模块。①针对调研中发现的不合理联用问题,设置抗菌药物三联用药审查模块,按照问题科室分步开放。临床医师在开具抗菌药物三药及以上联用时,跳窗拦截,用药原因必须勾选以下一项才能通过:A.病因未明/免疫缺陷者的严重感染;B.单一抗菌药物不能控制的严重感染,以及多重/泛耐药菌感染;C.单一抗菌药物不能控制的混合感染;D.较长期用药细菌可能产生耐药;E.联合用药可以减少抗菌药物的使用剂量,减少经验性的随意联用。②设置硝基咪唑类药物联合用药审查模块。硝基咪唑类药物与β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂复方(BL-BLIs)、碳青霉烯、莫西沙星、替加环素联用时,强制弹框选择[11-13]:A.高度怀疑或证实滴虫感染;B.肝脓肿高度怀疑或证实溶组织内阿米巴感染;C.高度怀疑或证实艰难梭菌感染;D.证实蓝氏贾第鞭毛虫感染;E.证实人芽囊虫病;F.病原学或二代测序确定为厌氧菌感染,且单一用药效果不佳,以此减少不合理的抗菌谱重叠类联用。

(4)加强抗菌药物联用的处方/医嘱点评:①调取联合使用氟喹诺酮/硝基咪唑类药物的病例以及耐碳青霉烯革兰阴性菌感染病例进行专项点评[10];②将点评合理率引入专科抗菌药物强度目标值设定中。用药合理率越高的科室,强度绩效考核的目标值与实际用药值越接近,以此促进科室对抗菌药物合理用药的重视。

1.2.3检查阶段 通过汇总检查结果,每月计算临床药师干预前后抗菌药物单用、二联、三联及四联和以上用药比例;住院患者抗菌药物使用金额、使用强度以及住院患者抗菌药物ADR报告例数;分析拟定对策在执行过程中的效果,评价和验证抗菌药物联用管理的措施执行是否达到预期效果。

1.2.4总结分析 总结检查结果,巩固执行成绩,将成功的经验标准化,对于未解决的以及新发现的问题转至下一个PDCA循环中去解决。

1.3统计学方法 采用SPSS 22.0版软件进行数据统计分析,计数资料以率(%) 表示,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1PDCA法实施前情况 ①干预前抗菌药物联合用药现状:2019年全年50 933份抗菌药物医嘱中,其中未联合使用抗菌药物29 445份,占57.81%;联用21 488份,占42.19%;其中抗菌药物二联占33.97%,三联占6.60%,四联及四联以上占1.62%。联用主要科室为妇科肿瘤、妇科、呼吸科、血液科、消化科、胸外科、胃肠科、普外科、口腔科及感染科。

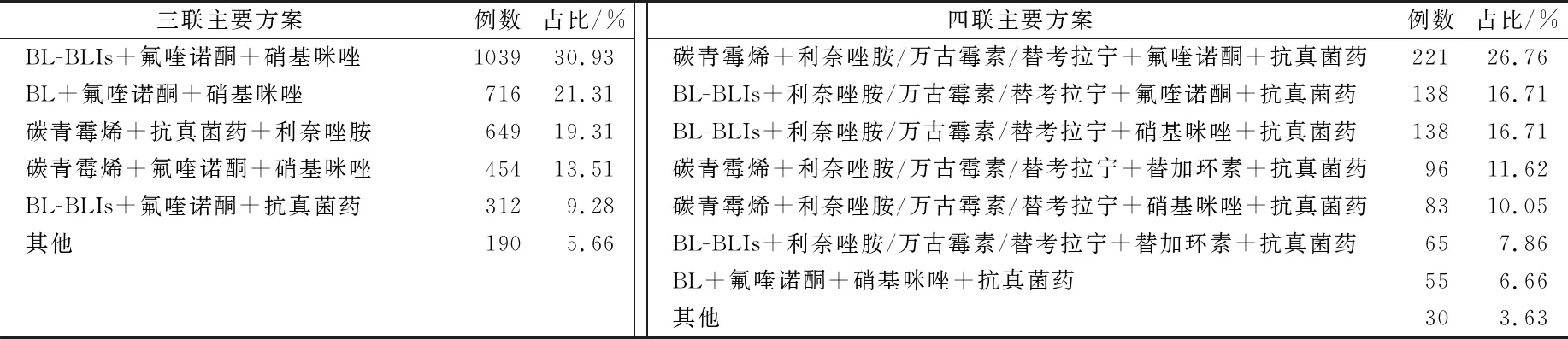

②抗菌药物联合用药种类:氟喹诺酮类与其他抗菌药物联合用药比例最高,其次是BL-BLIs,三联、四联抗菌药物主要方案占比见表1。不合理联用主要是硝基咪唑类的联用,从抗菌谱重叠来看,联用不合理率高达31.5%。见表2。

表1 抗菌药物三联、四联用药例数及占比Tab.1 Cases and proportion of triple and quadruple use of antibiotics

表2 抗菌药物联合用药不合理例数及占比 Tab.2 Irrational cases and proportion of combined use of antibiotics

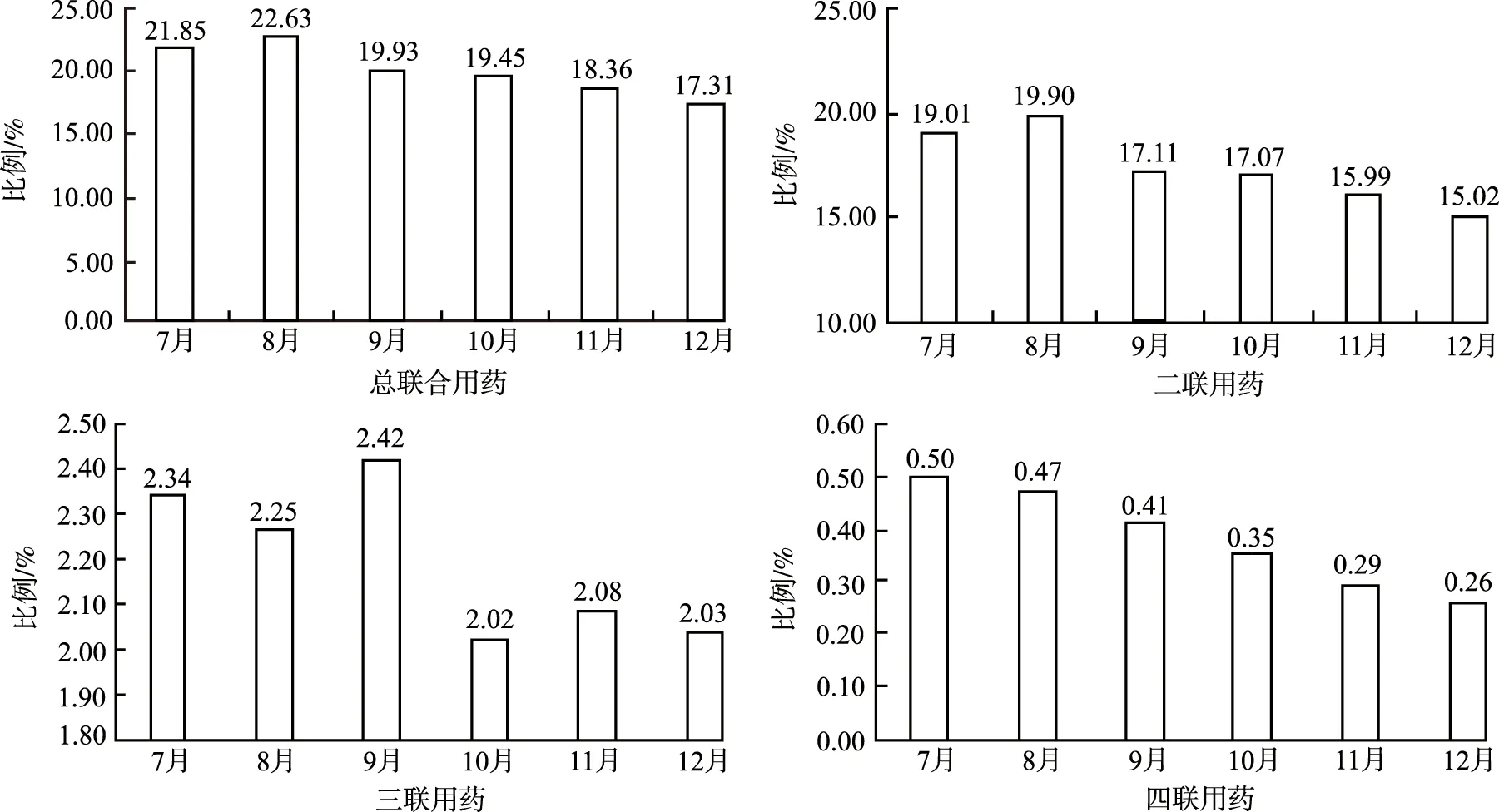

2.2PDCA法实施后的结果 2020年7—12月我院抗菌药物联合用药变化情况见图 2,到2020年12月抗菌药物联用比例降至17.31%,其中二联,三联及四联用药比例分别降至15.02%,2.03%和0.26%。

图2 2020年7—12月抗菌药物联合用药比例Fig.2 Ratio of combination of antibiotics from July to December 2020

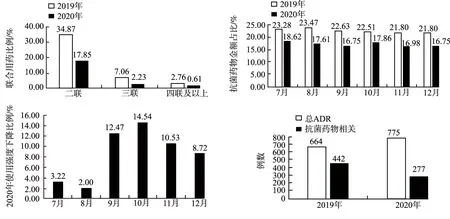

临床药师主导的抗菌药物联合用药管控以目标指标为导向,实施“监测-点评-通报-宣教-改进”的闭环管理。从4个量化目标来看(图 3),PDCA法实践后指标改善差异均有统计学意义(P<0.05)。2020年7—12月抗菌药物联用比例较2019年下降53.1%,其中二联,三联和四联及以上下降比例分别为48.81%,68.41%和77.90%;抗菌药物使用金额,使用强度及相关ADR报告数量分别下降23.4%,6.39%和37.3%。

图3 2019年和2020年7—12月抗菌药物联用管理相关监测指标Fig.3 Monitoring indexes related to the combination of antibiotics from July to December 2019 and 2020

3 讨论

PDCA法是一种以质量控制为目标,按照计划、执行、检查、处置的环节进行循环质量管理,广泛应用于医院抗菌药物管理工作中[8,14-15]。近年来,为解决耐药菌临床治疗的棘手问题,抗菌药物联合应用日益广泛,但由于联合用药缺乏高质量的循证证据[6],且部分医生专业能力不足,所以临床滥用现象严重[16]。Meta分析显示[17-19],临床药师积极参与抗菌药物管理可明显减少抗菌药物用量,提高医师遵循指南推荐的程度。

本研究中,临床药师应用PDCA法主导抗菌药物联合用药管理,除了采用常规的加强培训、实施处方点评等方法达到目标外[8,14],还依托抗菌药物血药浓度检测积极参与到MDT以了解复杂感染性疾病的治疗细节。同时,运用信息化手段,依托循证证据,科学设置抗菌药物联用的医嘱审核模块,实现抗菌药物管理的关口前移。PDCA法实施前后,2020年医院住院患者抗菌药物二联、三联及四联和四联以上用药较2019年同期均有明显下降,说明抗菌药物不合理联用现象显著减少。此外,该实践加强了药学部与医务及各临床科室等多部门间的协作关系,提高了药学部的学科地位及医务人员和患者对药学服务的满意度,值得临床应用和推广。今后笔者也将继续用新一轮PDCA解决本研究中的残留问题,如没有进行干预前后抗菌药物联用的合理率以及细菌耐药性的比较等。总之,通过PDCA法循环改进,促进医院抗菌药物管理逐步走向科学化、规范化和常态化,从而实现管理质量的持续改进。