叶片物理性状对玉米杂交种京科968防御二斑叶螨危害的影响

2022-03-24陈亚丰赵久然金道超

陈亚丰,王 甦,赵久然,任 雯,石 子,邸 宁,金道超

(1. 贵州大学昆虫研究所,贵州山地农业病虫害重点实验室,农业农村部贵阳作物有害生物科学观测实验站,贵阳 550025;2. 北京市农林科学院植物保护环境保护研究所,北京 100097;3. 北京市农林科学院玉米研究中心,玉米DNA指纹及分子育种北京市重点实验室,北京 100097)

玉米ZeamaysL.是全世界种植范围最广、用途最多和总产量最高的农作物(赵久然等, 2016)。在实际生产中,玉米极易受到病虫害威胁从而造成大面积减产(Deutschetal., 2018; 王振营和王晓鸣, 2019)。叶螨(Acari: Tetranychidae)个体小、繁殖快,是对玉米生产造成不良影响的重要原因之一,在玉米生长至叶蜡发生期和灌浆期时为害尤为严重(洪晓月等, 2013; 魏学林和张强, 2016)。目前生产中防治叶螨主要采用化学防治的方法,尽管效果显著,但长期过量使用化学杀虫剂产生了一系列的负面影响,如“高抗性、高残留以及再猖獗”的“3R”问题(洪晓月等, 2013)。应用天敌如捕食螨可以有效防治叶螨,但由于天敌使用成本较高、防治周期较长,目前在大田作物上的应用还很难满足实际生产的需求(徐学农等, 2013)。表达Cry3Bb1的Bt(Bacillusthuringiensis,苏云金芽孢杆菌)玉米虽可有效抵御玉米螟Pyraustanubilalis(Hubern)和黏虫Mythimnaseparata(Walker)等害虫,却无法对叶螨产生抗性(Li and Romeis, 2010)。因此,通过育种工程等途径增加玉米对叶螨的自然抗性是一种可持续、经济有效和环境友好的防控方法,也是应对叶螨为害最直接有效的方法之一(艾哈迈德等, 2015)。

植物对害虫的抗性包括组成抗性和诱导抗性(秦秋菊和高希武, 2005)。其中,叶片物理性状作为组成抗性的一部分,对作物的抗虫性有一定影响(谢辉等, 2012)。现代育种技术显著提高了玉米的产量和基因的多样性,但同时也会导致其它性状发生改变(Duvick, 2005; Jiaoetal., 2014)。例如,人工选择普遍导致作物叶片厚度下降和叶片表皮毛减少,这些变化会对害虫对作物的适合度产生影响(Chenetal., 2015)。一般来说,叶片表皮毛密度高、厚度大的作物品种抗螨性高(武予清等, 1997; 刘奕清等, 1999; Hasnainetal., 2009)。Yuanetal.(2021)研究表明,在番茄Lycopersiconesculentum中超量表达SIARF4基因后番茄叶片表皮毛密度增加,番茄对叶螨的抗性随之增强。但也有研究表明,叶片表皮毛密度较低的棉花Gossypiumspp.品种抗螨性较强(张金发等, 1993)。然而,针对玉米叶片表皮毛密度及叶片厚度对叶螨影响的相关报道较少(胡文俐, 2016)。因此,研究评价玉米杂交种及其亲本对叶螨的抗性,明确抗性与其叶片物理性状之间的关系,不但有助于了解玉米对叶螨的抗性机制,也可为选育抗螨玉米品种提供思路与理论方向。

二斑叶螨TetranychusurticaeKoch隶属于蜱螨亚纲Acari绒螨目Trombidiformes叶螨科Tetranychidae,为我国玉米生产中的主要害螨(张云会, 2016; 王振营和王晓鸣, 2019),其为害可造成玉米叶片褪绿、失水,直至植株萎蔫干枯。京科968是由北京市农林科学院玉米研究中心以京724为母本、京92为父本选育的玉米品种(刘燊等, 2019)。该品种自2011年通过国家审定以来累计推广种植面积超过1亿亩,成为我国3个种植面积最大的玉米主导品种之一(Luoetal., 2018)。生产中发现京科968在田间表现出较强的抗螨性,在其他玉米品种被叶螨为害严重产量受损的情况下,京科968仍然能够保持相对健康的长势。本研究以京科968和先玉335以及其亲本为研究对象,通过人工接种二斑叶螨后调查其田间种群动态来比较上述材料的抗螨性,分析玉米叶片厚度、表皮毛密度与叶螨种群密度相关性,以期为玉米抗螨品种选育及玉米叶螨可持续防控提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

二斑叶螨于2019年8月采集自北京市农林科学院玉米试验田,分离鉴定后将200头雌成螨在温室内(27°C±1°C, 40%±5%)用盆栽芸豆PhaseolusvulgarisL.进行饲养扩繁。扩繁过程中每隔10 d将带螨的叶片从芸豆苗剪下,转移到新的芸豆上,以保证叶螨食物充足。

供试玉米种京科968(JK968)及其母本京724(J724)和父本京92(J92),先玉335(XY335)及其母本PH6WC和父本PH4CV均由北京市农林科学院玉米研究中心提供。

1.2 二斑叶螨田间种群动态

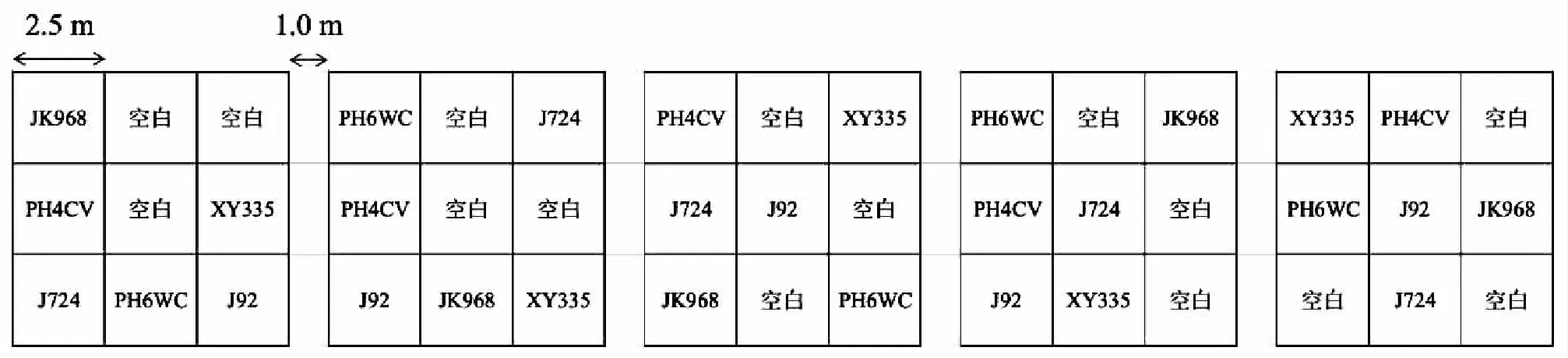

6种受试材料于2020年5月6日在北京市昌平区流村镇王家园村七星苹果合作社试验田(E116°23′09″,N40°10′42″)同时播种。将试验田划分为边长为7.5 m的正方形样地,样地平均分为9个边长为2.5 m的正方形小区,不同材料随机种植在每个小区内(图1),其中3个小区作为空白不种植玉米。每个小区种植40株玉米(株距0.3 m,行距0.6 m)。为避免天敌和其它玉米害虫对试验的影响,每个样地用1个边长为7.5 m,高为3.5 m的防虫网(40目)罩住。试验过程中不施用任何化学药剂。

图1 田间试验分布图Fig.1 Field experiment layout

待材料生长至营养生长阶段中后期(6月6日),参照Kamalietal.(1989)的方法在每株玉米最下部叶片的叶鞘处放置一片带有50头二斑叶螨雌成螨的芸豆叶片。接螨后每隔5 d调查1次,采用5点取样法,每个小区每个品种(系)随机调查5株玉米所有叶片上的二斑叶螨数量。至玉米籽粒凹陷期时停止调查,此期及之后叶螨的为害不会对玉米的产量造成损失(Archeretal., 1994)。为避免边际效应,不调查每个小区最外围的植株。试验共计5个重复。

1.3 玉米叶片厚度和表皮毛密度测定

玉米生长至雄穗完全抽出时,在田间随机选取各品种(系)3株玉米的最下方穗位叶测定叶片厚度和表皮毛密度。叶片厚度测定参照刘奕清等(1999)和陈华才等(1996)的方法,取以上叶片经FAA固定液(FAA Fix Soution,北京酷来搏科技有限公司,中国)固定后用石蜡包埋,冰冻切片机(CM3050S,Leica,Germany)切片,再用番红染色1 h后,在显微镜下测量叶片厚度。表皮毛密度的测定参照胡文俐(2016)的方法并加以改进。将叶片置于超景深显微镜(VHX-6000,Keyence,Japan)下,每张叶片上随机选取10个视野,记录每个视野1.0 cm2范围内的表皮毛数量,取平均值作为该叶片的表皮毛密度(表皮毛数/cm2)。

1.4 数据分析

数据分析使用SPSS 26.0完成。分析时对田间种群动态数据进行l g转化。采用单因素方差分析(Duncan氏新复极差法,P<0.05)检验同一时间不同玉米材料之间叶螨种群密度的差异显著性,以及不同材料的叶片厚度和表皮毛密度的差异显著性。采用Person法计算日均叶螨发生量(日均叶螨发生量=叶螨总发生量/调查天数)与叶片表皮毛密度和叶片厚度之间的相关系数。采用线性回归分析以明确表皮毛密度与叶片厚度对日均叶螨发生量的影响程度,为消除量纲对结果的影响,在进行回归分析前对数据进行标准化。

2 结果与分析

2.1 不同玉米品种(系)上二斑叶螨田间种群动态

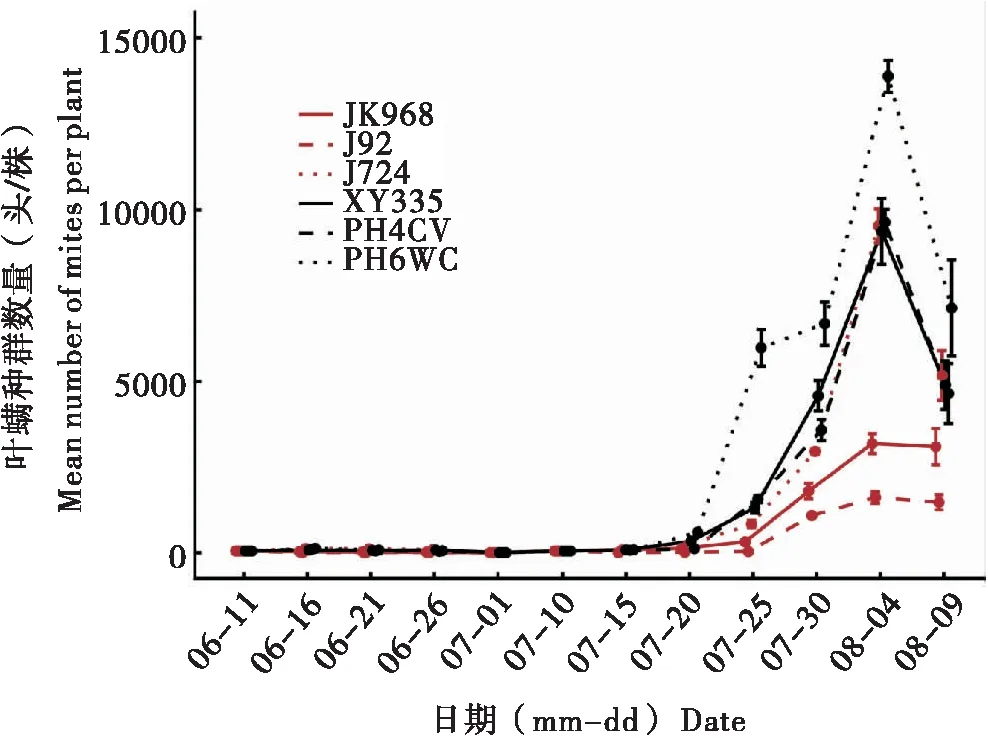

7月20日后,叶螨种群数量显著增加。在 8月 4日,玉米生长至蜡熟期时,叶螨种群数量达到峰值,不同玉米上的叶螨数量存在显著差异(F=75.0;df=5,22;P<0.001),PH6WC上的叶螨种群密度最高,达到13 883.0±467.6头/株,J92上的叶螨数量最低,为1 615.5±170.0头/株。此时,京科968上的叶螨数量(3 188.5±290.7头/株)显著低于先玉335(9 387.0±961.6头/株;P<0.001)。在整个实验过程中,单株叶螨种群密度始终以J92最低,JK968次低(图2)。

图2 二斑叶螨在不同玉米品种(系)上的田间种群动态Fig.2 Field population dynamics of Tetranychus urticae on different maize strains

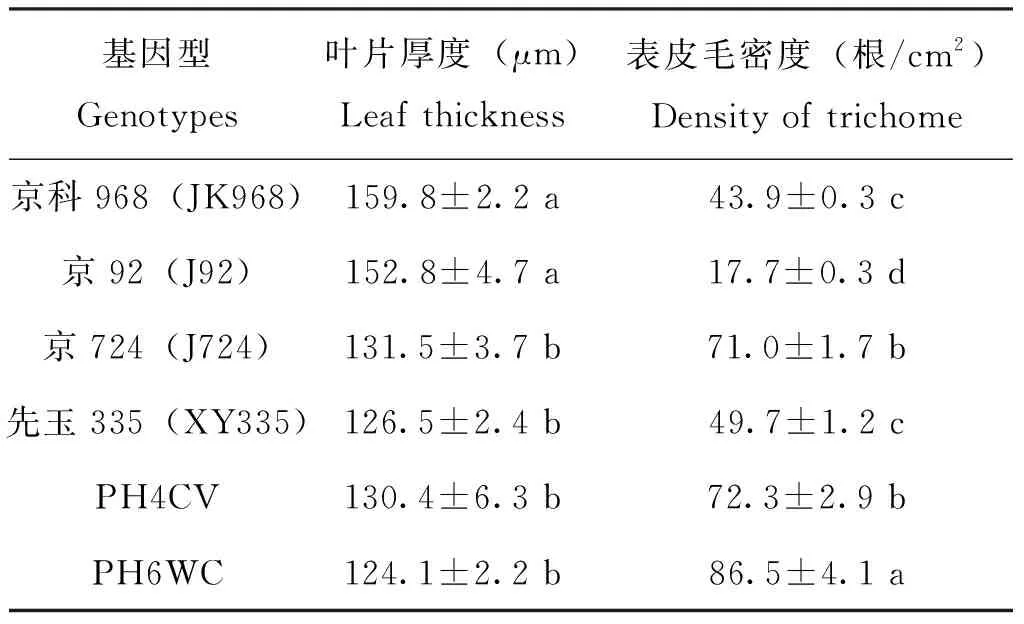

2.2 不同玉米品种(系)叶片物理性状

不同玉米的叶片厚度间存在显著差异(F=14.953;df=5,17;P<0.001),其中JK968的叶片最厚,PH6WC的叶片最薄。不同玉米的表皮毛密度存在显著差异(F=121.59;df=5,17;P<0.001),单位面积内表皮毛密度最高的为PH6WC,表皮毛密度最低的为J92(表1)。

表1 不同玉米品种(系)叶片的厚度及表皮毛密度

2.3 叶片物理性状对日均叶螨发生量的影响

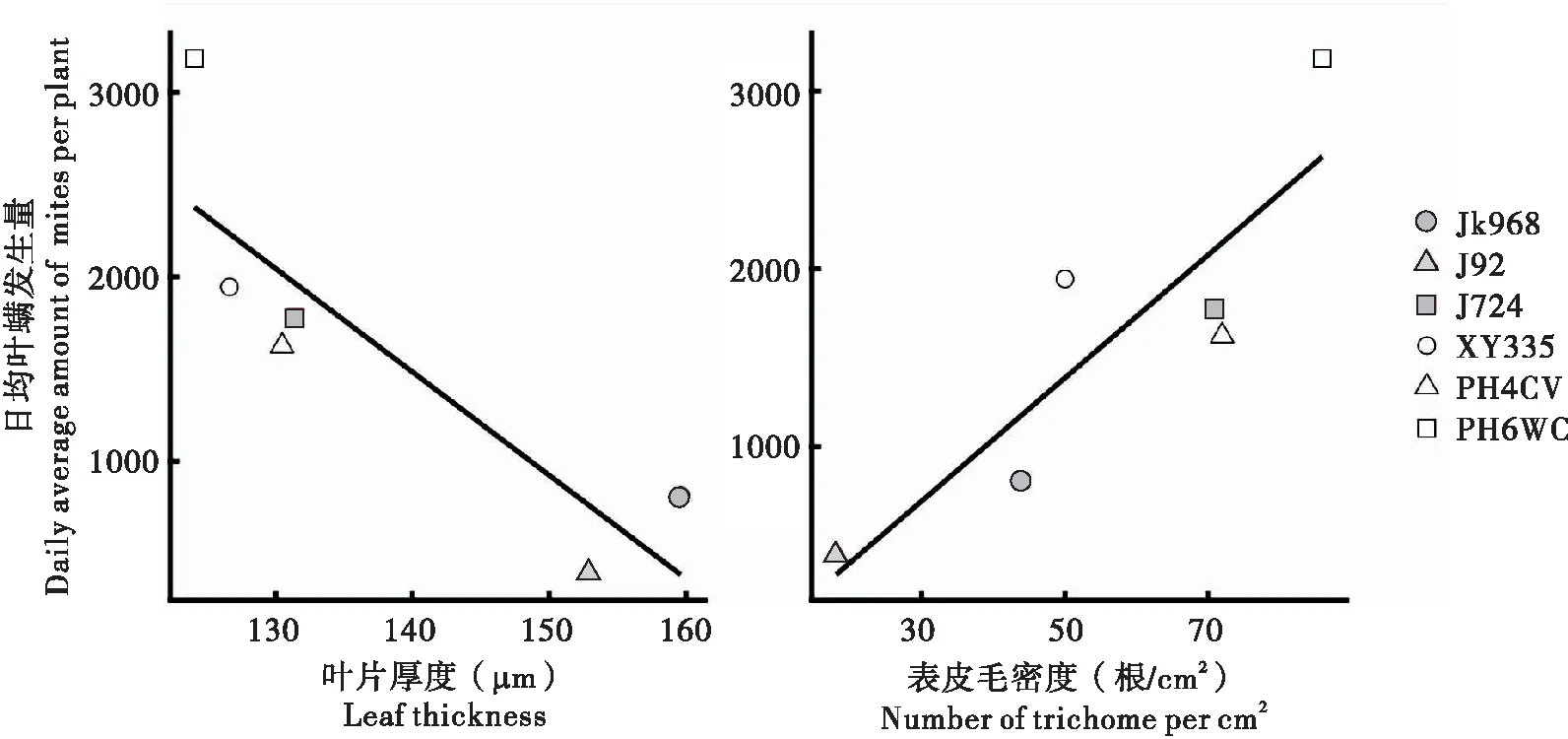

玉米叶片厚度与日均叶螨发生量呈显著负相关(R=-0.858;P=0.29);玉米单位面积内表皮毛密度与日均叶螨发生量呈显著正相关(R=0.868;P=0.025)。表明叶片越厚,表皮毛密度越小,叶螨发生量越低(图3)。线性回归分析结果表明,叶片厚度的标准化回归系数为-0.464,表皮毛密度的标准化回归系数为0.517,所以叶片表皮毛密度对日均叶螨发生量的影响更重要。

图3 玉米叶片物理性状与日均二斑叶螨发生量的相关性Fig.3 Correlation between physical characteristics of maize leaves and the daily average amount of Tetranychus urticae注:A,叶片厚度与日均二斑叶螨发生量的相关性;B,表皮毛数量/cm2与日均二斑叶螨发生量的相关性。Note: A, Correlation between leaf thickness (μm)and the daily average amount of T. urticae; B, Correlation between number of trichome per cm2 and the daily average amount of T. urticae.

3 结论与讨论

本研究通过对二斑叶螨在JK968和XY335及其亲本上的田间种群动态调查,以及叶螨发生量与叶片物理性状的关系比较,明确了表皮毛密度和叶片厚度对叶螨的发生情况的影响。结果表明,表皮毛密度最低的J92抗螨性最强,这可能与较高密度的表皮毛为叶螨在叶片表面附着提供便利有关(郑兴国和洪晓月, 2009; 雍小菊和丁伟, 2011)。叶片较薄的玉米材料抗螨性较差,可能是由于叶螨的刺吸式口器更易刺入较薄的叶片组织(桂连友等, 2001)。所以在抗螨品种选育时应考虑选择叶片表皮毛密度较低且叶片较厚的玉米材料。

在接螨后的各时期XY335上的二斑叶螨种群密度始终高于JK968,说明JK968对二斑叶螨的抗性强于XY335。已有研究表明,JK968对亚洲玉米螟Ostriniafurnacalis(Guenée)、黏虫Mythimnaseparata(Walker)和禾谷缢管蚜Rhopalosiphumpadi(L.)的抗性均高于XY335,且JK968中抗虫化合物丁布类物质的含量高于XY335(刘树楠, 2019)。本研究同时发现JK968的父本J92上的二斑叶螨种群密度始终维持在最低水平,而JK968母本J724上的叶螨种群密度较JK968和J92高,这表明JK968的抗螨性可能主要来源于其父本J92。这与刘燊等(2019)对JK968及其亲本抗螟性的研究结果一致。

玉米基因型的多样性导致玉米被害虫为害后释放的挥发物不同(Songetal., 2017)。研究表明,JK968被亚洲玉米螟为害后可以释放吸引天敌的挥发物E-β-石竹烯,然而在其它多种品系玉米中,这种抗虫机制在驯化过程中丢失(Guoetal., 2019)。本研究采用的罩网方法在一定程度上避免了玉米被叶螨为害后吸引天敌对实验结果造成的影响,在今后的研究中可重点关注不同品种(系)玉米被叶螨取食后挥发物的差异。

现有对玉米抗螨性的研究多为针对某一时间点的为害指数调查(白永新等, 2008; 杨群芳等, 2015; 艾哈迈德等, 2015),而针对叶螨在不同品种(系)玉米上种群动态的比较研究较少。本研究对二斑叶螨在玉米营养生长阶段至成熟期的叶螨种群动态的研究结果表明,二斑叶螨种群数量在玉米进入灌浆期后种群数量显著增加,因此,玉米生殖生长阶段的叶螨防控尤为重要。

本研究发现JK968的父本J92对二斑叶螨的田间抗性最强,具有较好的抗螨育种潜力,可作为玉米抗螨育种的重要材料。从叶螨防治角度考虑,选择种植JK968能够较好的防控玉米生殖生长阶段的叶螨为害。本研究阐明了玉米材料的抗虫性与叶片厚度和表皮毛密度的关系,表明较厚的叶片和较低的表皮毛密度是抵御叶螨为害的重要因素。同时,揭示了叶片物理性状在玉米品种抗螨性中起到了重要作用,为玉米抗螨新品种的培育提供了一定的理论依据。

致谢:感谢中国热带农业科学院生物技术研究所高建明博士提供防虫网搭建方法,感谢贵州大学昆虫研究所李娟博士鉴定二斑叶螨种群。