国家最高科学技术奖获得者的群体状况分析及启示

2022-03-23王章豹

王章豹,郑 筱

(合肥工业大学 马克思主义学院,合肥 230009)

国家最高科学技术奖于2000年设立,每年授予人数不超过2名,获奖者必须是在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树,在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中创造巨大经济效益或者社会效益的科学技术工作者[1]。截至2019年已经评选18届,共有33位精英科学家荣获该奖(表1),他们是中国高层次科技人才队伍中的杰出代表。

表1 2000—2019年历届国家最高科学技术奖得主

续表1

本文综合采用文献研究法、履历分析法、传记研究法和数理统计法等方法,从年龄状况、地区分布状况、家庭状况、接受高等教育状况、学术研究状况和任职状况6个方面,对33位获奖者的群体状况进行定量统计和分析,并据此得出几点启示。33位获奖者的信息和数据主要来自获奖者个人百科介绍、“两院”官网、获奖人传记、相关论文著作、媒体专访、新闻报道等公开资料,并建立了获奖者的信息数据库。

1 群体状况分析

1.1 年龄状况

1.1.1 出生年代

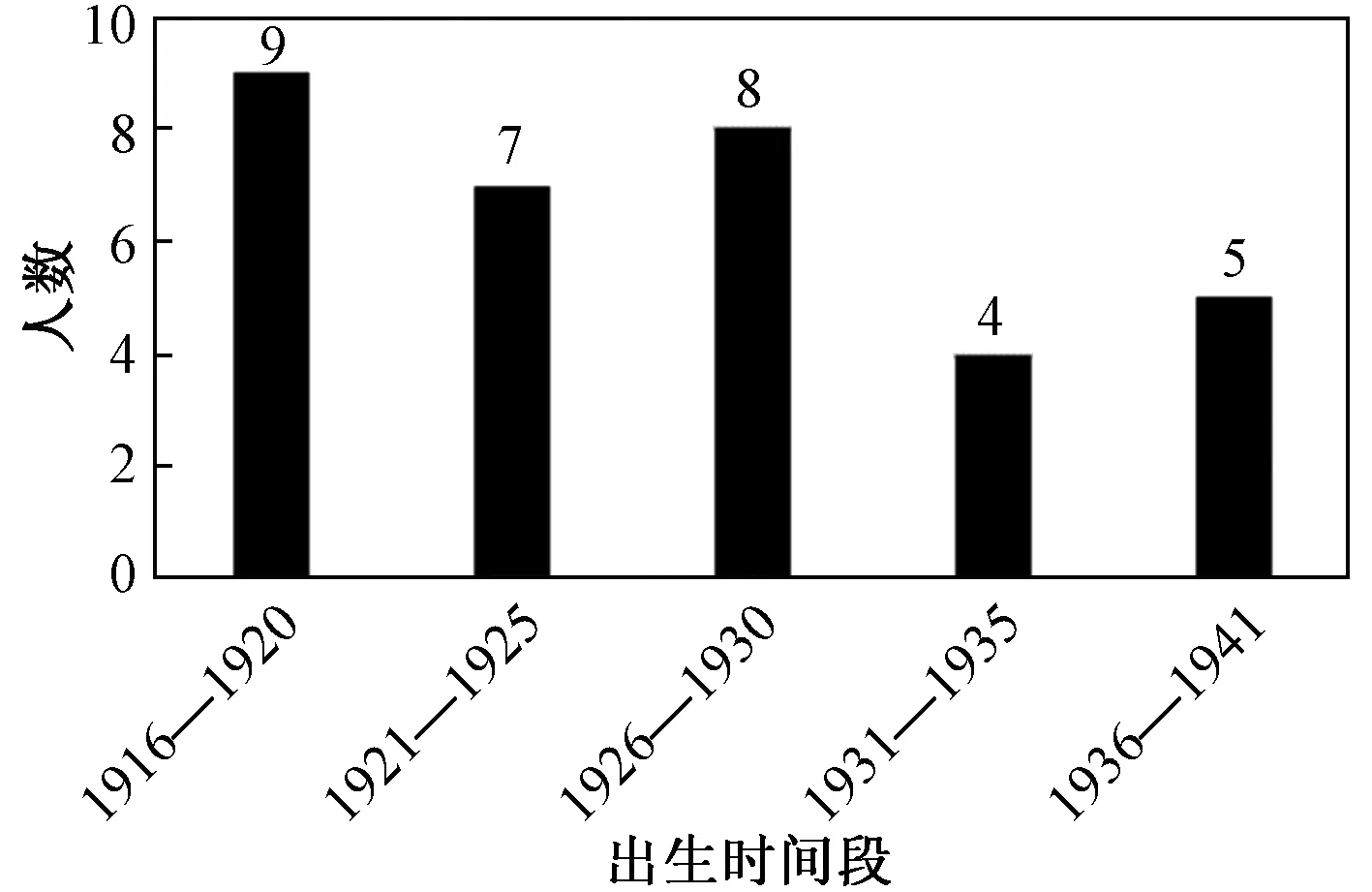

统计表明,33位获奖者的出生年份集中在1916—1941年(图1),其中72.7%的获奖者是在1916—1930年出生。他们出生于动荡多变的乱世,成长于战火纷飞的年代,救亡图存这一时代主旋律深深地刻入他们的骨髓,爱国图强的内生动力激励他们在科学道路上披荆斩棘,勇攀高峰。

图1 获奖者出生时间段分布

1.1.2 学成年龄

这里的学成年龄是指获奖者取得最高学位时的年龄。由表2可知,中国最高科技奖获得者的学成年龄集中在30岁以前(占75.8%),这与现代高等教育体制的年龄分布状况基本一致。可见,尽管获奖者多被称赞有天赋异禀,但其背后都经历了长时间的勤奋学习和刻苦钻研。据统计,有82.0%的获奖者在1948—1961年获得个人最高学位。1949年新中国成立,百废待兴,急需大量科学技术人才,所以大部分获奖者在取得最高学位后毅然投身到新中国建设事业之中。

表2 获奖者学成年龄统计

1.1.3 当选院士年龄

在33位获奖者中,除屠呦呦之外的其他32人均为院士,其中有中国科学院院士22人,中国工程院院士16人,另有两院院士6人,他们分别是王选、闵恩泽、师昌绪、吴良镛、郑哲敏和刘永坦。两院院士的当选表明他们的科研工作达到了创造的高峰并得到社会认可[2]。由图2可知,获奖者当选院士的年龄跨度较大,其中年龄最小的是黄昆,1955年当选科学院院士时年仅37岁,年龄最大的是王振义,1994年当选工程院院士时为71岁,两者相差34岁。33位获奖者当选院士的平均年龄是59岁,接近“花甲”之年。

图2 获奖者当选院士年龄分布

1.1.4 获奖年龄

据统计,获奖者获奖时的平均年龄为83岁,其中22人的获奖年龄为81~90岁,占66.7%(图3)。可见,获奖者的获奖年龄偏大,程开甲获奖时已经95岁高龄,最年轻的获奖者王选获奖时也已64岁。这是由最高科技奖的评选机制和奖项的荣誉性特点决定的,最高科技奖与国内其他奖项(如科技“三大奖”)相比,更侧重于对科研工作者的整个学术生涯的学术成就和社会贡献而不是单个科研成果做出评判。并且,许多获奖者取得的重大创新成果还要经受长时间的实践检验,这就从很大程度上将中青年科学家排除在外。

图3 获奖者的获奖年龄分布

对每隔4年获奖人的平均年龄进行统计,分别是75岁(2000—2003年)、84岁(2004—2007年)、86岁(2008—2011年)、86岁(2012—2015年)、84岁(2016—2019年)。显见,随着时间的推移,获奖人年龄并没有出现年轻化的趋势,这与院士当选年龄呈现逐渐年轻化的趋势[3]并不一致,但与 2001—2010年诺贝尔奖获得者的平均年龄渐趋增长的趋势却相一致,这是因为现代科学的复杂程度越来越高,重大科技成果从完成到获得最高认可的时间也在延长[4]。

综合获奖者的学成年龄、当选院士年龄和获奖年龄来看,他们都较早开始科学生涯,并顺利获得了同行的认可,获奖时大都已是耄耋之年,说明他们的科研生涯具有“低起始年龄和长生涯年龄的特征”[2]。从开始科研生涯到获奖,很多获奖者都经历了50~60年的持续研究和漫长坚守。

1.2 地区分布状况

1.2.1 出生地分布

由表3可知,有29位获奖者出生于东部地区,占总人数的87.9%。其中,江苏省最多,产生了5位获奖者,上海、辽宁次之,各有4人获奖;中部地区有3人获奖,占9.1%;西部地区仅有四川的闵恩泽1人获奖。可知,获奖者的出生地域分布极不均衡,东中西部之间和省份之间悬殊巨大。

表3 获奖人出生地和获奖时所在地分布

大量研究表明,人才的成长和成才是自然、历史、文化、经济、政策等诸多环境因素综合作用的结果。所谓“一方水土养一方人”,人的自然禀赋和社会属性都会受到自然环境的影响。吴殿廷等通过考察发现,两院院士比例与其出生地水域面积比例有明显的正相关关系,与山地面积比例有一定的负相关关系[5]。获奖者中有25位来自东部沿海地区,特别是江浙沪地区,这些地区水域宽广,水资源丰富。孔子说:“智者乐水,仁者乐山”,世界几大文明也都发源于大江大河和海洋流域。除了厚重的历史文化积淀和得天独厚的区位优势外,作为改革开放桥头堡和经济中心的东部地区尤其是长三角和珠三角地区,还拥有优越的政策环境。国家率先对东部沿海地区实施政策扶持和倾斜,在很大程度上加速了当地经济和科教文卫事业的发展,从而为获奖者的学习、工作和生活提供了良好的外部环境。

1.2.2 获奖时工作地分布

从表3中获奖人获奖时工作地的分布情况看,存在明显的区域集聚现象。其中,有26位获奖者分布在东部地区,占78.8%,而中部地区和西部地区各有4位和3位,分别只占12.1%和9.1%。东部地区是中国经济最为发达的地区,经济基础决定上层建筑,地区经济越发达,科教资源越丰富,创新氛围越浓郁,也更容易产生和吸聚杰出科技人才。事实上,出生在中西部地区的4人中有3人后来也迁移到东部地区;出生在东部地区的4位获奖人也流动到科教比较发达的内陆城市;而工作在西部地区的3位获奖者,其研究工作与西部资源条件和国家战略安全需要紧密相关,如吴征镒在云南从事植物学考察与研究,程开甲和于敏分别在陕西和四川从事与国家安全密切相关的核武器研究工作。

东部地区的获奖人集中在北京,共有21位,分别占东部地区和全国的80.8%和63.6%。这是因为北京名校大所云集,而这些获奖者获奖时也主要工作在一些名牌大学和中科院下属研究所。

1.3 家庭状况

家庭是孩子的“第一课堂”,父母是孩子的“第一任老师”,一个家庭的环境和父母的言传身教对孩子的成长和科学兴趣的养成起着至关重要的作用。通对获奖者家庭状况的分析,发现有25位获奖者来自城市家庭,8位获奖者来自农村家庭。对获奖者父母(个别获奖者由其直系亲属抚养成人)的职业进行统计(图4),发现有20位获奖者的父母从事的职业是工人、商人、教师和职员,占比高达60.6%。比如刘东生的父亲在奉天铁路皇姑屯站工作;郑哲敏的父亲郑章斐经商开厂,崇尚实业;孙家栋的父亲是盖平师范学校校长;吴文俊的父亲在医学出版社任编译。有5位获奖者父母的职业是官员,占15.2%,如吴征镒的父亲担任过北洋政府农商部主事和江苏省议员,王小谟的父亲曾是爱国将领冯玉祥的参谋。有8位获奖者父母的职业是农民,占24.2%,这其中又以王永志、吴孟超、李振声、王忠诚、侯云德、曾庆存的家境最为贫寒。可见,绝大部分获奖者的父母属于中产阶级,拥有稳定的工作和收入,相对优越的家庭经济条件为他们的教育和成长成才提供了必不可少的物质基础,这与诺贝尔奖获得者和中国两院院士等科技精英多数拥有良好的家庭经济条件的研究结论相一致[6-7]。

图4 获奖者父母的职业分布

对获奖者父母的受教育程度进行收集整理后发现,大部分父母的受教育程度较高,他们或受过新式学堂教育,或受过正统的中国传统文化教育。袁隆平的父亲袁兴烈毕业于国立东南大学,母亲华静自幼在英国教会学校读书;黄昆的母亲毕业于北京女子师范大学;金怡濂的父亲毕业于南洋公学,后到美国学习;徐光宪的父亲徐宜况毕业于政法大学;师昌绪的父亲是前清秀才,母亲出身官宦之家。他们自身就是知识分子,对子女教育更为重视,都尽量送孩子到新式学堂学习,并对孩子采用良好的教育方法。比如,袁隆平说这辈子对他影响最深的人是母亲,他的母亲非常注意孩子的品德教育,注重因材施教,开发孩子的智商;金怡濂的父母亲都是搞技术的,他们也希望自己的子女学工程、学技术。其中也不乏一些书香世家、满门才俊。比如王选的祖父是同治进士,外祖父是中国第一代留日学生,二哥二姐均为中科院院士;叶笃正的三哥叶笃义曾任民盟中央副主席,五哥叶笃庄是农业史专家,六哥叶笃廉曾任中央党校理论部副主任。这说明,崇教尚学、重德修身、耕读传家的优良家风对获奖者有着潜移默化的影响,培育了他们励志进取、勤于学习、善于思考、爱国报国等良好品质。

成长于农村家庭的几位获奖者,他们的父母虽然没有受过正式的教育,但同样都很重视和支持孩子的教育,并且家庭氛围良好。这充分说明,获奖者的成才和家庭经济条件没有必然的联系,更重要的是父母对其教育的重视程度和悉心引导以及获奖者自身的勤奋努力。

1.4 接受高等教育状况

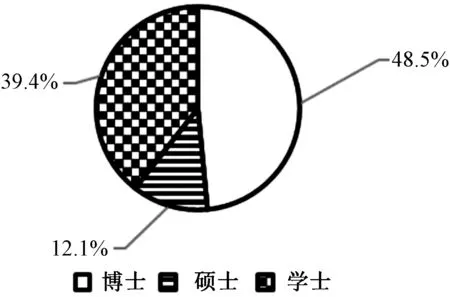

接受良好的高等教育对一个人的成长成才起着至关重要的作用。从图5所示的学历结构看,33位获奖者均接受过高等教育,全部取得了本科学历。其中,获得硕士及以上学位的有20人,包括博士16人(占48.5%)、硕士4人(占12.1%),而且绝大部分获奖者都是在国内外著名高校完成各个学位阶段学习的。从本科毕业院校看,除王永志和孙家栋是在苏联完成本科教育外,其余获奖者均是在国内完成本科教育,这又主要集中在一些名牌大学,包括清华大学(6人)、北京大学(7人)、交通大学(3人)、中央大学(3人)、浙江大学(2人)、同济大学(2人)等,这些高校至今仍是中国在理学、工学、医学、军事学等学科领域实力最雄厚的名牌高校。虽然不能说优秀人才都是出自名校,比如袁隆平和李振声都是毕业于一般农业院校,但名校以其在名师指导、学术氛围、仪器设备、科研经费等方面的优势总是能培养出更多的优秀拔尖人才,这与诺贝尔奖得主大都出自少数名牌大学的结论[7]相一致。

图5 获奖者的学历结构

统计显示,33位获奖者中有19位(占57.6%)有出国留学经历并取得了学位(主要是博士学位),留学国主要集中在美国(8位)、苏联(6位)、英国(3位)和法国(1位)。在这些经济科技发达国家的一流大学学习深造,不仅能让他们接触名师,把握学科前沿,提升学术水平,而且能开阔视野,接受良好学术氛围的熏陶。留学欧美的获奖者都于1949年之前出国,且研究领域集中在数理化等基础学科。他们都具有强烈的爱国情怀,能克服诸多困难和诱惑特别是美国的重重阻挠,于1950—1955年回到祖国。闵恩泽夫妇于1955年在朋友的帮助下,从美国取道香港,历尽波折才回到中国。留学苏联的获奖者大多于解放初期出国,当时新中国在外交上实行“一边倒”政策,向苏联大规模派遣留学生,留学学科主要集中在航空、火箭、军事等领域。

1.5 学术研究状况

1.5.1 学科领域分布

获奖者的学科领域分布很广,主要分布在理学、工学、农学、医学和军事学5大学科门类之下的20个一级学科之中,见表4。其中,从事传统基础学科(理学)研究的有13人,占39.4%,他们分别来自物理学(5人)、数学(2人)、化学(2人)、大气科学(2人)、地质学(1人)和生物学(1人);其余20人(占60.6%)来自与国计民生息息相关的、以解决工程和社会实际问题为研究对象的应用学科领域,包括工学(11人)、农学(2人)、医学(5人)、军事学(2人)。这样的学科领域分布体现了国家最高科学技术奖设立的初衷和评选导向。

表4 最高科技奖得主的学科领域分布

当然,按照联合国教科文组织编制的学科分类目录,这4种应用学科门类中的有些一级学科也可部分划入基础学科,如病毒学可归为“生命科学”,力学可部分归为“物理学”,航空宇航科学与技术可部分归为“地球科学及空间科学”。可见,获奖者中有近一半人从事的是基础性学科研究,这些学科以学科知识本身为研究对象,学术性更强。

1.5.2 重大创新成果的类型

获奖成果的类型大致可以分为以下3类:

1)发展了本学科的学说理论,取得了原创性学术成果。例如:吴文俊的“吴示性类”“吴示嵌类”的引入以及教科书中的“吴公式”定理,极大地推进了拓扑学的发展;黄昆提出著名的“黄方程”和“声子极化激元”概念,创立了“黄-里斯理论”,具有开拓性意义。

2)实现了技术上的重大突破,并取得了显著经济社会效益。比如:袁隆平发明了“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为中国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给做出了杰出贡献;王选所领导的科研集体研制出的汉字激光照排系统为新闻、出版全过程的计算机化奠定了基础,被誉为“汉字印刷术的第二次发明”;师昌绪开发了不含镍的奥氏体耐蚀钢、铬锰氮系耐热钢和无磁铬锰氮系高强度不锈钢,推动了全国铁锰铝系奥氏体钢的研究与发展。

3)在国防建设上取得重大进展,增强了中国的军事国防实力。比如:王永志为中国第一代战略导弹增大射程、提高实用性能解决了大量技术问题,大大提高了火箭运载能力,为实现中华民族“飞天梦”做出了重大贡献;于敏在中国氢弹原理突破中解决了一系列基础问题,又长期领导核武器理论研究与设计,为中国核武器跻身国际先进行列做出了卓越贡献;黄旭华带领设计人员搞出了比常规流线型潜艇水下阻力更小的水滴形潜艇,使中国成为继美、苏、英、法之后世界上第5个拥有核潜艇的国家。

1.5.3 科研的前瞻性和学术声望

获奖人在选择研究领域与方向时,并不仅仅是跟在国家战略布局、科技规划和国外研究后面亦步亦趋,他们作为本学科、本专业领域的领军人物,对学科未来发展方向的洞察与把握往往具有前瞻性,并据此对国家科技战略决策积极建言献策。比如:金怡濂早在20世纪80年代中期就预见到大规模并行处理计算机将成为国际巨型机发展的主流,设计和研制出当时国内领先水平的并行计算机系统,使中国巨型机在大规模并行处理方向上步入与国际同步发展的时代;吴征镒提出的建立“自然保护区”和“野生种质资源库”的建议得到国家的高度重视并被采纳,为中国生物多样性的保护和资源可持续利用做出了重要贡献。

正是基于这种研究的前瞻性和学科的前沿性,获奖者中被称作“××学科之父”的就不少于14人,还有许多获奖者被认为是本学科的奠基人、创始人、先行者或开拓者。

1.6 任职状况

1.6.1 任职单位情况

由图6可知,获奖者中有18人在科研机构任职(占54.5%),这里的科研机构主要指中科院和部(委)、省属的研究院(所、中心)和实验室等。有5人在高校任职,占15.2%。可见,有超过2/3的获奖者在中科院下属一流科研院所和国内顶尖大学任职,这些单位人才荟萃、设备先进、学术氛围浓郁且科研工作与人才培养紧密结合,有助于他们专心致志地长期从事纯基础研究和应用基础研究工作,产出原创性科研成果。有7人在企业、医院(含下属科研院所)任职,占21.2%。另有3人在部队系统任职,占9.1%。借助企业和部队的产学研结合优势,他们能够将自己的前沿研究成果尽快投入应用,产生巨大经济社会效益。

图6 获奖者的任职机构状况

1.6.2 国际学术组织任职情况

英国皇家学会、法国科学院、德国国家科学院、俄罗斯科学院、瑞典皇家科学院、欧洲科学院、美国国家科学院、美国国家工程院等被认为是国际权威性的科学院,其院士和会员象征着科学界的精英[8]。据统计,在这些享誉全球的科学院中任职的获奖者有5人,分别是:王振义为法国科学院院士,曾庆存为俄罗斯科学院院士,黄昆为瑞典皇家科学院院士,袁隆平为美国国家科学院院士,郑哲敏为美国国家工程院院士。可见,中国著名科学家在这些国际权威性科学院任职的比例还偏低。

当然,还有许多获奖者在国外一些其他重要学术组织中任职。例如,刘东生、孙家栋、曾庆存是国际欧亚科学院院士,李振声、闵恩泽、师昌绪、张存浩、赵忠贤是第三世界科学院院士,徐光宪曾任亚洲化学学会联合会主席,吴良镛曾任世界人居学会主席,钱七虎曾任国际岩石力学学会主席。获奖者们在国际学术共同体中任职,一方面体现了国外同行对他们学术成就的认可,另一方面也有助于他们站在学科前沿,传播本学派的学术观点,与国外同行开展学术交流。

1.6.3 担任行政职务情况

据调查,几乎所有获奖者都曾担任不同级别的领导职务,集学术头衔、领导职务和政治荣誉于一身。这又大致可分为两种情况:一种是在中央和省级人大、政协、科协等政府部门担任重要领导职务,此类人员不少于22人。例如,刘东生曾任全国政协委员、中国科协书记处书记,王小谟曾任全国人大代表,李振声曾任全国政协常委、中国科协副主席,黄昆曾任全国政协常委、全国人大代表。另一种是在各种产、学、研机构担任行政职务,几乎所有的获奖者都曾担任过不同级别的领导干部,如吴孟超曾任上海第二军医大学副校长,孙家栋曾任清华大学航天航空学院院长、中国运载火箭技术研究院院长,王忠诚曾任北京市神经外科研究所所长、清华大学临床神经科学研究院院长。还有不少获奖者同时在政府部门和产学研机构任职。例如,王选曾担任全国政协副主席、全国人大常委会委员、中国科协副主席和方正控股有限公司董事局主席,袁隆平曾担任全国政协常委、湖南省科协副主席和第三代杂交水稻种业有限公司董事长,谷超豪曾担任全国人大代表和复旦大学副校长、中国科技大学校长。

一般而言,获奖者在自己的研究领域取得学术成就后,其学术权威性和社会影响力也随之提升,自然而然地进入到政府部门或产学研机构担任行政领导职务。按理说,担任繁重的行政管理工作,会大大分散他们在科研上的精力投入,影响他们的科研产出。但实际情况恰恰相反,这些获奖者在科研上都取得了巨大成功,直至获得国家最高科学技术奖这一堪与诺贝尔奖媲美的中国科技界的最高荣誉。这是因为他们在以前长期的科研工作中,已经形成了明确的研究方向、精深的研究造诣、雄厚的科研积累和稳定的科研团队,担任领导职务后,他们的社会声望和影响力更大,资源整合能力更强,视野更为开阔,从而产生了一定的良性互动效应,同样能产生重大创新成果。

此外,对33位获奖者的民族和党派情况进行了统计。结果显示:33位获奖者均为汉族,没有1位是少数民族,这可能是因为中国顶尖科学家中少数民族科学家占比太低,如两院院士中少数民族院士仅占1.88%[9];从党派构成看,获奖者是中国共产党党员的至少有28人,其余是九三学社、民盟等民主党派人士或群众。可见,中共党员是获奖者中的主力军,在勇攀科技高峰中也同样发挥着先锋模范和战斗堡垒作用。

2 启示与建议

综上,可以将国家最高科技奖获得者的群体状况特征大致概括为“五高五低”:“五高”是指获奖年龄和院士当选年龄高,来自城市家庭的比例高,学历层次和出国留学比例高,学术成就高,担任行政职务比例高;“五低”是指出生和工作在中西部地区人数比例低,女性比例低,非名校毕业生比例低,在发达国家权威性科学院任职比例低,非共产党员和少数民族比例低。结合上述定性定量分析结果,给出以下几点启示和建议。

2.1 推进高层次科技人才队伍年轻化

获奖者当选院士和获奖时的平均年龄分别为59岁和83岁。另据统计,中国现有院士平均年龄为 74岁,低于退休年龄60岁的仅占22%[3]。说明杰出科学家的成长和成名是一个需要长期学术积累的过程,其重大创新成果的取得也不是短期行为,而是一个长期探索和不懈努力的过程。从科学史来看,1901—1980年,获诺贝尔奖科学家从做出重大发现到获得奖励的平均间隔时间为13.85年,因为其重大创新成果的学术价值常常要经过一段时间的认识和实践应用才能得到同行及社会的承认[10]。正因为这些获奖者长期扎根科研一线,经历了50~60年的持续研究和艰苦奋斗,才最终赢得这一最高荣誉。

但对于中国高层次科技人才队伍的年龄老化问题,也要引起高度重视。根据赵洪州的科学发现最佳年龄区域理论,杰出科学家做出贡献的最佳年龄区为25~45岁[11],45岁以后他们的创造力就开始下降。事实上,诺贝尔自然科学奖获得者完成其获奖成果的平均年龄为39.8岁[12],1901—1970年诺贝尔奖获得者的平均年龄是51.7 岁,2001—2010年提高到65.6岁[4],比中国国家最高科技奖获得者获奖时的平均年龄仍低17.4岁。科学被认为是年轻人的事业,创造性研究被认为是年轻人的专利,虽然当前科学家的创造力峰值年龄出现趋高走势,但中国高层次科技人才群体存在的老龄化现象,对于增强中国科技界的创新活力和促进年轻科技人才成长是不利的。因而,必须通过调整有关人才选拔任用政策、改革科技奖励制度等措施,优化中国科技人才特别是高端人才的年龄结构,推进整个科技人才队伍年轻化。同时,通过采取延迟高级职称科学家和工程师的法定退休年龄、营造良好创新文化氛围等举措,充分发挥老一辈科学家在战略性、前瞻性、竞争性科研领域中的“领头羊”作用,对政府重大政策制定的“智囊团”作用以及对年轻科技人才的“传帮带”作用。

2.2 优化中国高层次科技人才队伍的区域结构和性别结构

从上述获奖者获奖时所在地的空间分布看,有 78.8%的获奖者分布在东部地区,中西部地区占比极小,区域分布极不均衡。以这些获奖人为领军者的中国高层次科技人才过于集中在经济科技发达的东部地区,会加剧强者更强、弱者更弱的“马太效应”。从长远发展看,这对于推动中国中西部地区的科技进步、实现中华民族的共同富裕和伟大复兴显然是不利的。因而,在今后的院士评选、杰出人才选拔与奖励等的工作中,要适当照顾到东部与中西部地区名额分布的均衡性,不断优化中国高层次科技人才队伍的区域结构。

从获奖者的性别分布情况看,33位获奖者中只有屠呦呦一位女性,性别比例严重失衡。另据统计,中国工程院院士中,女性院士有42人(2007年),仅占5.36%[13]。而据《中国科技统计年鉴》数据,2009—2018年,中国研究与试验发展全时人员中女性所占的比例已从24.9%上升到27.9%。可见,科技人才层次越高,女性获得成功的比例越小,男女性别差距更加凸显。究其原因,这既与男尊女卑的封建传统思想有关,也与女性要承担更多家庭责任以及社会性别歧视等因素有关。也就是说,女性科学家要想取得与男性科学家同样的成功,需要克服更多的障碍、付出更多的努力。在某种意义上,女性科学家的比例更凸显出该国科学发展的全面水平[8]。正如女性诺贝尔奖得主阿达·约纳特(Ada Yonath)所言:“由于人们不鼓励女性涉足科研领域,社会失去了人类一半的聪明才智。如果得到鼓励,女性也能有大作为。”[14]中国高层次科技人才队伍中男性占绝对优势的状况,对于推动整个科技队伍的和谐发展和科技事业的全面进步也是不利的。因而,在今后高层次科技人才的选拔、培养、任用以及立项、奖励工作中,也要适当照顾到男女性别比例的均衡性,如在两院院士、国家自科基金人才项目和国家人才计划的评选以及国家科技计划项目和国家科技奖励的评审等工作中,逐步提高女性科技人才所占比例,防止女性人才科学研究边缘化现象进一步加深。全社会也要在条件保障、机会提供、舆论引导等方面,努力为女性科技人才的成长与成才创造良好的科研生态环境。可喜的是,2021年6月,科技部等13部门联合发布了《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》,这对于激发她们的创造潜能和创新活力大有裨益。

2.3 处理好人才国外培养与自主培养的关系

从获奖者接受高等教育状况看,他们基本都毕业于名校,其中还有57.6%的获奖者有过留学经历。可见,留学海外对中国高端科技人才的成长起着重要作用,尤其是在20世纪四五十年代中国科教事业还相当落后的情况下。随着中国综合国力的不断增强、科技事业的长足进步和高等教育的蓬勃发展,中国本土培养高学历科技人才的能力显著增强。比如,从20世纪90年代起,中国科学院院士和工程院院士在国内获得博士学位人数分别占同期获得博士学位院士人数的80.57%和62.62%[3]。

为了改变中国过去主要依赖留学生回国推动科技进步以及改革开放后中国高层次科技人才流失严重的被动局面,必须处理好人才国外培养与自主培养的关系。一方面,要通过增加互派留学生规模、加强政府间国际科技合作交流、搭建全球性创新合作平台、实施国际大科学计划和全球科学家交流计划、完善外籍高端人才来华政策、吸引海外优秀科技人才回国效力等方式,广聚天下英才,学习和掌握欧美国家的先进科学技术,跟踪甚至引领世界科技发展潮流;另一方面,面对新科技革命的挑战以及发达国家特别是美国对中国日益加剧的贸易壁垒、技术封锁和人才打压,要通过大力实施“千人计划”“万人计划”等国家人才工程、加快“双一流”大学建设、提高博士生培养质量、完善学术评价体系和人才激励机制、优化创新创业创造生态环境等举措,加强科技人才特别是关系到国家安全和发展全局的高层次科技人才的自主培养工作,让更多本土人才在攀登世界科学高峰、攻克关键核心技术和增强我国自主创新能力方面施展才华。

2.4 持续加强基础研究

获奖者中有近一半人从事基础学科研究,其中从事数理化天地生等传统基础学科研究的占39.4%。可见,获奖者中从事基础研究的人数与从事应用科学研究和工程技术研究的人数基本相当。据统计,1901—2012年,诺贝尔自然科学奖共授予558人次,其中属于纯基础研究和定向基础研究的获奖人数分别占总数的74.6%和13.4%,属于应用研究的仅占12.0%[15]。也就是说,近9成的诺贝尔自然科学奖都授予了从事基础研究的科学家。以此为参照系,中国杰出科学家中从事基础研究的比例明显偏低,这是由国家最高科技奖评选导向以及在此之前中国的基本国情所决定的。

基础研究是科学技术和产业发展的源头活水,是推动原始创新、建设世界科技强国的基石。基础研究成果一旦获得突破,将极大地推动科技和产业的发展。当前,新一轮科技革命和产业变革加速推进,全球科技竞争不断向基础研究前移,主要发达国家更是加强了对基础研究的投入和战略部署。与发达国家相比,中国的基础研究还相对薄弱,存在“基础研究不厚、原创性不高”的现象,很多产业(如光刻机、高端芯片、操作系统)还遭遇“卡脖子”技术制约。因此,在当前中国经济实力和科技(特别是应用科技)创新能力显著增强的背景下,进一步加强基础研究和原始创新已刻不容缓。要通过优化基础研究布局结构和资源配置,强化交叉学科研究、国际科技合作和企业基础研究,加强基础学科基地建设、基础学科教育和拔尖创新人才培养,营造良好科研生态环境等方式,持续加强基础研究,并造就一批国际一流的科学大师、战略科技人才、青年领军人才和创新团队。同时,还要帮助更多高层次科技人才特别是精英科学家从过多兼职和繁重行政事务中解脱出来,让他们心无旁骛地瞄准世界科技前沿开展前瞻性自由探索和引领性原始创新,不断提高中国基础科学研究水平和国际影响力。

2.5 大力弘扬获奖者的科学家精神

伟大的时代造就伟大的精神,伟大的精神孕育伟大的科学家,科学家精神是一国科学家的精神内核和宝贵精神财富。2020年9月,习近平总书记在科学家座谈会上强调,要大力弘扬科学家精神。国家最高科学技术奖获得者用自己的学识、智慧和品格,不仅在当代科学技术前沿取得重大突破,而且铸就了中国杰出科学家独有的科学家精神。

国家最高科技奖获得者都是战略科学家和卓越工程师,他们的优秀品质和突出贡献是广大科技工作者学习的榜样,通过总结和凝练,可以将这些获奖者的科学家精神概括为:赤心报国、服务人民的爱国情怀;追求真理、标新立异的创新精神;实事求是、严谨笃学的工作作风;团结互助、通力协作的团队意识;敬业奉献、淡泊名利的道德品质;甘为人梯、提携后学的师德境界;攻坚克难、勇攀高峰的坚强意志[16]。在全社会大力弘扬这些获奖者的科学家精神,既可以为推进新时代科技自主创新、建设创新型国家和世界科技强国提供精神动力,也可以在全社会营造尊重科学、尊重人才、尊重创新的良好文化氛围。