产业转移能促进地区产业结构优化升级吗?

——基于承接产业转移示范区的事实检验

2022-03-23申社芳

刘 康,袁 敏,申社芳

(兰州财经大学 统计学院,兰州 730020)

当前中国经济已经由高速发展向高质量发展转变,而要实现这一转变核心的内容就是要实现产业结构尤其是中西部地区产业结构的优化升级。中国目前正处于建设社会主义现代化强国的新阶段。一方面国内经济增长速度放缓,亟须寻找新的经济增长点,提高经济发展质量;另一方面,国外疫情仍扑朔迷离,中美关系紧张,外部形势存在不确定性。通过产业结构的优化升级,不仅可以提高经济发展的质量和效率,而且可以通过发掘新的投资、消费点,实现中国经济的突破式发展,缓解内外部的共同压力。

自改革开放以来,中国东部沿海地区受到政策和区位优势的共同影响,经济获得迅猛增长,各产业迅速集聚于此,而产业的过度集聚导致的诸如环境污染,土地、劳动力成本上升等问题也在2008年全球经济危机后凸显,迫使东部沿海地区的劳动密集型、资源密集型产业进行产业转型或产业转移[1],而中西部地区则因其日益完善的基础设施、相对廉价的劳动力和资源等优势成为承接东部地区产业转移的最优选择。为了推进东部地区部分产业向中西部地区的顺利转移,国务院在2010年出台《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》,此后又陆续批准设立了10个国家级承接产业转移示范区。承接产业转移示范区的设立为国内产业转移的研究提供了一个良好的自然实验,示范区的设立促进了当地的产业转移,而产业转移能否促进当地的产业结构优化升级?产业转移示范区对产业结构优化升级的效应又能否受到其他因素的影响?为了研究上述问题,本文利用分析政策影响较为常见的双重差分法分析承接产业转移示范区的设立对当地产业结构优化升级的影响,为中国的产业结构升级、产业转移提供理论支持和实证经验。

根据Lewis的观点,当发达国家劳动力成本随着发展程度开始上升,最终失去劳动力优势后,就会将落后的产业向发展中国家转移[2]。中国的产业转移在改革开放到2000年前一直以承接国外的产业为主,表现形式主要为国外直接投资(FDI)。国内对于FDI影响的研究主要集中在是否促进经济增长、是否存在技术外溢效应、是否造成环境污染等方面。姚树洁等认为FDI可以从提高生产效率和提高技术水平两方面提高中国的经济发展水平[3];魏后凯则认为FDI虽然促进了中国的经济增长,但也拉大了地区间的发展水平[4]。新世纪以来随着中国东部沿海地区经济的发展,地区间的产业转移逐渐成为研究的主流,由国内外学者提出的雁行理论、梯度转移理论、产品生命周期理论等为中国东部地区向中西部地区产业转移的研究提供了理论基础。国家级承接产业转移示范区成立以来,大量学者对其价值、建设思路和影响进行了研究。韦鸿等从经济效应方面对示范区成立的影响进行了分析,发现示范区的建立未对地方产生显著的经济效益[5];贺胜兵等研究了示范区成立对地方全要素生产率的影响,发现影响存在地区差异性,西部地区示范区的成立抑制了TFP的增加,而中部地区则不显著[6];李梦洁等则从环境污染方面进行研究,发现示范区的成立并不会对皖江地区的环境污染产生负面影响[7]。另有学者从市场要素资源配置、能源效率等角度对示范区的成立进行了研究[8-9]。

通过参阅文献发现,尽管有学者研究了示范区成立对产业结构的影响[10],但只对示范区影响进行了静态研究,且将示范区成立作为独立事件进行研究,没有分析示范区成立的动态效应,且没有分析示范区与高新区、政府规模及其他政策的联动作用。因此,本文利用多时点双重差分法与调节效应模型测度示范区成立对地区产业结构优化升级的影响,并利用调节效应模型对示范区成立的动态效果、与其他变量的联动进行系统分析。

1 政策分析与研究假设

随着东部沿海地区经济的快速发展,东部与中西部经济发展差距逐渐拉大的现实凸显。东部地区一方面面临“用工荒”的窘境,另一方面劳动力成本大幅增加,劳动密集型产业面临严峻挑战;而中西部地区尚有大量农村劳动力等待开发,廉价的劳动力得不到利用[11]。为了促进东中西部地区生产要素的流动,实现产业的有序转移,促进东中西部地区的协调发展,国务院在2010年开始陆续批准设立了10个国家级承接产业转移示范区(下称“示范区”)。示范区的建立为东部地区的产业转移提供了税收优惠、金融支持、政务便利等一系列政策支持,积极引导和鼓励东部地区产业向中西部地区转移,从而促进承接地经济增长,实现地区间要素的合理配置,通过东部地区产业的溢出效应和学习效应提高中西部地区制造业的优化升级,为地区的经济增长提供战略支撑和新的增长极。尽管如此,示范区的成立能否真正地提高产业承接地的产业结构优化升级,仍是一个未可知的问题,需要进行进一步的研究。

承接产业转移示范区在推动东部地区向中西部地区产业转移方面发挥了重要作用,数据表明,在示范区成立后所在城市的产业转移获得了快速增加。但是示范区的成立对承接地产业结构优化升级却受到不同效应的影响。示范区成立对产业结构优化升级的影响可从“优化”和“升级”两个方面来分析。产业结构的“优化”主要体现为一个地区资源的合理配置、投入要素与产出的匹配和地区产业之间的协调与联动。示范区成立对产业结构优化的积极影响主要有以下几个方面:①示范区成立所带来的招商引资作用可以为示范区所在城市提供大量的就业机会,有效释放农村地区大量剩余的劳动力资源,实现劳动力要素的配置合理化。②东部地区产业的入驻可以为当地提供更多产业丰富性,提高企业间的相互关联性,东部企业在选择入驻时必然考虑了承接地的优势资源,从而促进优势资源的充分利用。③政府制定的一系列优惠政策有利于缓解市场的不完全性,促进要素充分流动;且通过示范区总体规划所制定的明确的扶植产业,有利于指导企业进行合理投资,防止盲目投资所引发的资源浪费。

但是,示范区成立也会对产业结构的优化产生负向的效应。首先,承接产业转移需要完备的基础设施,这必然引发承接地大量的固定资产建设,而国内“晋升竞标赛”导致的过度建设在所难免,这就导致了生产要素的大量浪费;其次,政府政策可能过度支持与承接地不相匹配的高技术产业的引入,由于承接地本身人才、技术的缺乏,这些产业不但无法提高各企业间的关联性,而且可能导致资源的浪费;最后,由于产业转出地往往转出以劳动密集型为主的产业,承接地政府的盲目招商引资容易导致引入产业单一,从而导致产业趋同、恶意竞争,不利于当地的产业结构优化。

尽管在示范区成立前期可能出现各种问题导致产业结构合理化水平不升反降,但随着示范区的逐渐成熟化,盲目扩张会得到缓解,而与承接地不适应的产业也会逐渐被淘汰,这时示范区所引发的正向效用就会发挥作用。基于此,提出以下假设。

假设1:示范区的成立在短期内会抑制所在地的生产结构合理化,但在长期会提高所在地的生产结构合理化。

产业结构升级主要表现为一个地区的三次产业比重依次按照第一、第二、第三产业的顺序不断上升的过程[12]。在各示范区成立的整体规划中,均提到了高端装备制造业、生物医药、信息技术产业等高技术产业。一方面明确的政策指引本身就可以提高这些产业的发展,实现企业创新水平和创新效益的提高[13];另一方面这为东部地区第三产业的入驻提供了政策条件,不但可以从数量上实现产业结构的升级,还有利于当地企业在对承接产业的学习和承接产业的外溢效应中提高当地企业的创新能力,实现企业的升级。示范区承接东部地区的产业需要进行大规模的基础设施建设,这直接推动了现代物流产业、互联网和信息产业的发展。示范区的成立还有利于将创新人才、创新资本聚集起来,而创新要素的聚集可以形成规模效益和经济外部性,从而推动地区的产业结构高级化发展[14]。

但是,示范区的成立也会给所在地的产业高级化造成负面的影响。一方面,基于示范区所在地的经济发展条件和相对优势,示范区大多只能承接东部地区较为落后的劳动密集型、能源密集型产业,这些产业仍以第二产业为主,没有太多的技术含量;另一方面,示范区所在地大多处于高校较少的地区,缺乏创新人才和创新氛围,而这些地区的人才引进机制也大多尚未成熟,不具备实现大规模产业创新的前提条件。此外,政府的“晋升锦标赛”容易导致过度招商引资[15],且更加倾向于可以即刻产生经济效益的传统制造业,而忽略需要较长投入周期的高新技术产业的发展。因此综合两方面提出以下假设。

假设2:示范区对产业结构高级化主要表现为抑制作用。

2 模型构建与变量选取

本文采用双重差分方法研究国家级产业转移示范区对示范区所在地级市的因果效应,模型设定和变量的选取与说明如下。

2.1 模型设定

国家从2010年开始逐步设立了10个国家级承接产业转移示范区,分布在中国的中西部地区的大部分省份。由于各示范区设立的时间不尽相同,使用传统的单时点双重差分方法不能很好地通过政策将地级市区分为实验组和对照组,因此使用多时点的双重差分方法是更为合适的选择。与传统双重差分法不同的是,多时点双重差分法将区分实验组、对照组的组别虚拟变量和区分政策发生前、政策发生后的时间虚拟变量的交互项替换为一个随时间和个体变动的处理变量。参考Beck等[16]的做法,多时点双重差分法的基本模型为

ISit=β0+β1DIDit+γXit+ui+λt+εit

(1)

式中:ISit为被解释变量,表示i城市第t年的产业结构升级指标;DIDit为政策变量,当城市i为政策执行地,且在第t年政策已经执行,则DIDit记为1,其他情况则记为0;Xit为若干协变量组成的矩阵;ui表示个体固定效应;λt表示时间固定效应;εit为随机扰动项;β0为常数项;β1为政策变量的系数,是本文主要的研究对象,表示示范区对产业结构变量的净影响效应。

2.2 变量选取

1)被解释变量。本文的主要研究对象为产业结构的优化和升级,基于此本文参考贾妮莎等[17]的研究,将产业结构优化升级变量分解为代表产业结构优化的合理化水平和代表产业结构升级的高度化水平。

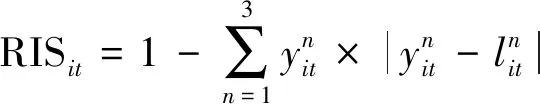

产业结构高度化通常被定义为某一地区第二、三产业尤其是第三产业的占比增加,因此部分学者采用第三产业占总产值的比重、第三产业与第二产业的比值、Moore夹角、高新技术产业占总产值的比重的等指标进行测度[18]。结合以上研究,同时考虑到第二产业和第三产业代表不同的产业高度化程度,本文参考蓝庆新等[19]的做法,将不同产业赋予不同的权重,具体的计算公式为

(2)

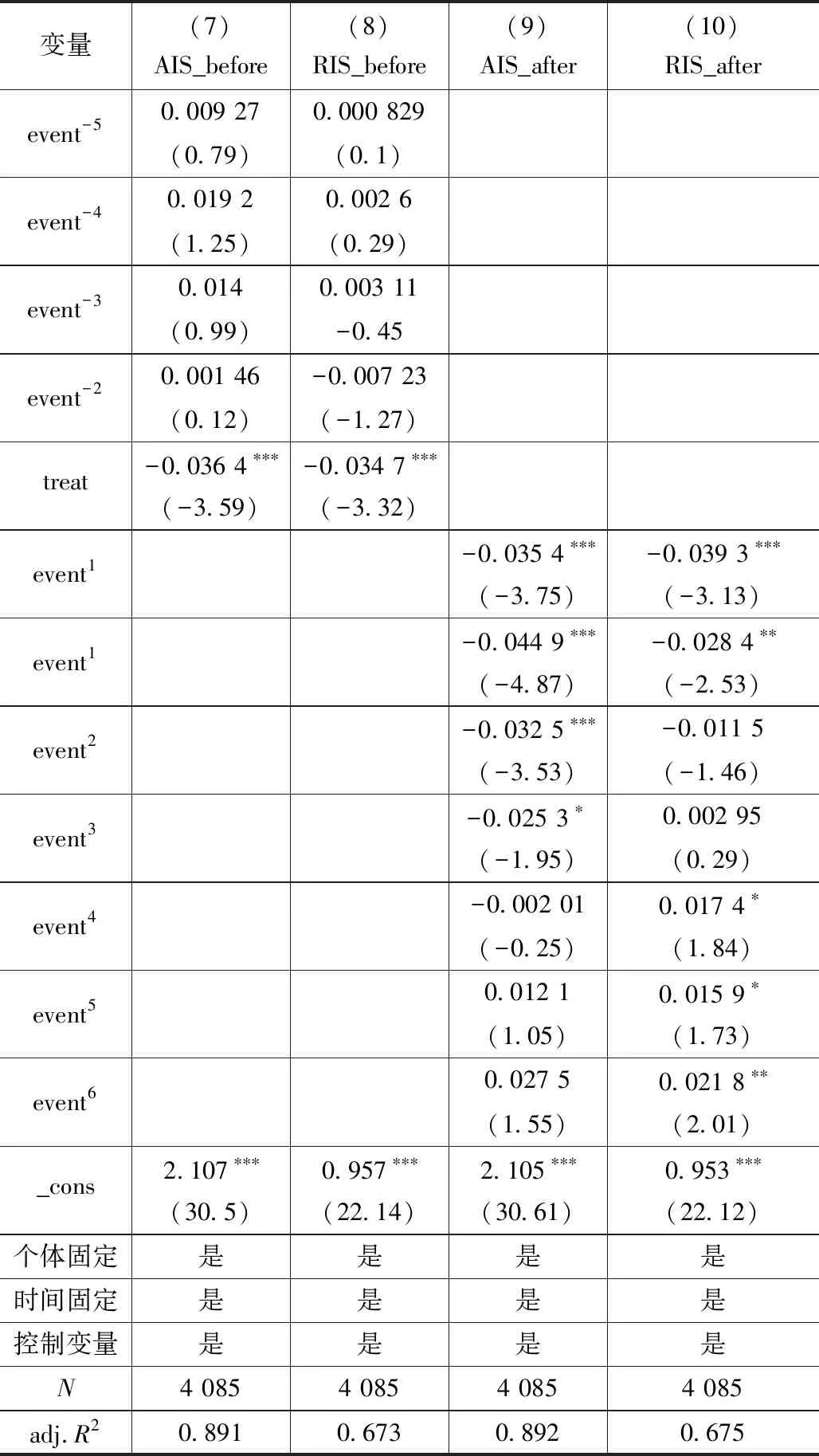

产业结构合理化通常表示为投入要素与产出之间的协调,即投入要素的占比与产出的占比要一致。基于此,学者主要通过Hamming贴近度、Theil指数、产业结构偏离度等方法对产业结构合理化水平进行测度。本文以产业结构偏离度为基础,参考邓慧慧等将产业结构偏离度与Hamming贴近度相结合的方法,同时将各产业占总产值的比重作为权重,计算产业结构合理化系数[20]。具体的公式为

(3)

另有学者将各产业的劳动生产率作为产业结构高度化的评价指标[21-22]。因此在后文中,将借鉴文献[21-22]的做法,利用劳动生产率作为产业结构高级化的指标对模型进行稳健性检验;对产业结构合理化的检验则使用邓慧慧等的原计算公式计算产业结构合理化指数[20]。

2)核心解释变量。本文的核心解释变量为国家级承接产业转移示范区的设立DIDit。通过查阅各地文件、国务院公告等途径,对2010—2014年设立的10个国家级承接产业转移示范区中的地级市依据设立时间进行赋值。考虑到政府及地方企业可能能够较早获取相关信息,因此在赋值过程中本文均将示范区成立当年作为政策的起始点,不考虑成立的月份。

3)控制变量。为了排除其他重要变量对产业结构的影响,参考已有研究将下列变量作为控制变量:①经济发展水平,采用地区生产总值的对数进行测度,其中地区生产总值以2004年作为基期进行可比性换算,同时考虑到可能存在的非线性关系,加入地区生产总值对数的二次方;②政府规模,采用政府支出与地区生产总值的比值进行测度,比值越大则政府规模越大;③地区金融市场发展水平,采用金融机构年末存款余额与贷款余额的和与地区生产总值的比值进行测度;④对外开放便利度,采用地区到最近港口的距离的对数表示,考虑到地区到港口的距离为个体固定,因此将距离乘时间趋势变量组成面板数据。

4)其他变量。在进行异质性检验和内生性检验时,还用到了以下变量:国家级高新区,根据科技部火炬中心官网的高新区名单,成立高新区虚拟变量。

变量及计算方法见表1。

表1 变量及计算方法

在对模型进行估计的过程中,本文采用2004—2018年地级市的数据。在剔除掉数据缺失严重及新成立、被合并的地级市后,剩余280个地级市的面板数据。数据来源主要有《中国城市统计年鉴》、国务院与当地相关政策文件、科技部火炬中心官网等。变量的描述性统计见表2。

表2 变量的描述性统计

3 实证结果

该部分将对基准回归结果进行展示和分析,对模型进行平行趋势、稳健性、内生性等检验。

3.1 基准模型回归结果

在回归过程中,采用事件个体双重固定效应进行分析;考虑到不同个体不同年份可能存在的异方差性,采用省份-年份交互项的聚类稳健标准误,即假设同一年份的同一个省份中的观测值相互关联,这与现实较为符合。具体的回归结果见表3。

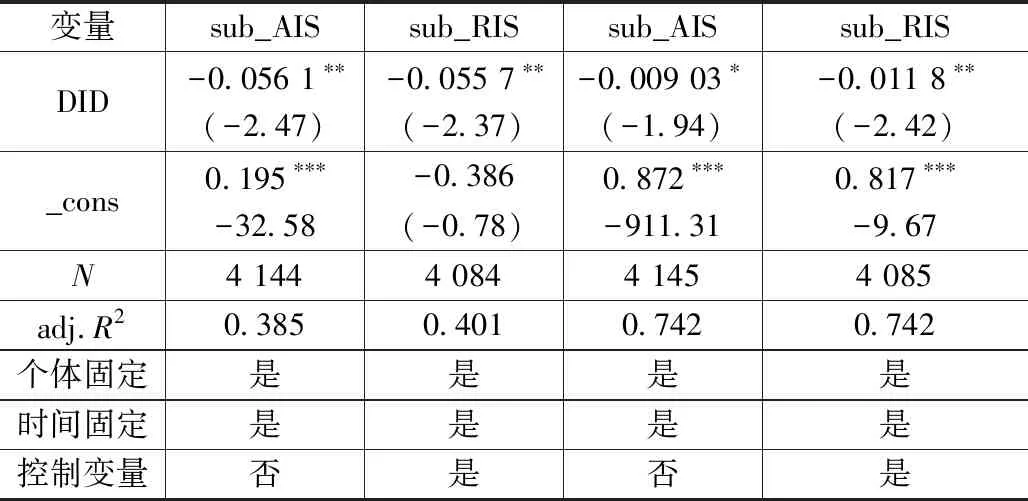

表3中(1)~(4)展示了示范区对产业结构的影响,(5)、(6)展示了示范区对第二、第三产业所占比重的影响。回归的结果显示,在增加了控制变量的回归结果中,核心解释变量DID前的系数均为负,且至少在5%的显著性水平上显著,表明国家级承接产业转移示范区的成立对产业结构高度化和产业结构合理化具有一定的抑制作用,表明承接产业转移示范区暂不能有效地推动地区产业结构的优化升级。而在不添加控制变量的回归结果中,除系数的大小稍有变化外,系数的符号、显著性水平均无太大变化,表明回归结果具有稳健性。

表3 基准回归结果

具体来看,在回归结果(2)中,示范区对产业结构高度化的影响系数为-0.017 2,且在1%的显著性水平下显著,表明示范区的建立不能推动地区第一、第二产业向第三产业的转变。进一步分析,根据(5)、(6)回归的结果显示,示范区的成立在1%的显著性水平下显著地提高了第二产业在地区生产总值的占比,而降低了第三产业在地区生产总值的占比,这是因为在产业转移的过程中,尽管承接产业转移地区以吸引高新技术产业、高端制造业为目标,但实际承接的大多为东部沿海地区淘汰的以劳动密集型、资源密集型为主的第二产业,从而导致了示范区对产业结构高度化具有抑制作用。

在回归结果(4)中,示范区对产业结构合理化的影响系数为-0.013 0,且在5%的显著性水平下显著,表明示范区的建立同样不能推动地区投入、产出要素的协调发展。这一方面是由于劳动密集型产业的大规模进入导致劳动生产率的边际效益减少,从而使产业产值占比与劳动占比发生偏离;另一方面则可能是由于示范区成立初期,由于政府的过度招商引资导致资源配置效率低,从而使产业结构发生偏移。

控制变量由于仅作为排除干扰因素使用且多数不显著,因此不做过多解读。

3.2 平行趋势检验与动态效应分析

要使用双重差分法,需要保证在政策执行前对照组与实验组的发展趋势是平行的。为了检验政策执行前两组是否存在平行趋势,将双重差分法与事件研究法相结合,构建模型:

ui+λt+εit

(4)

(5)

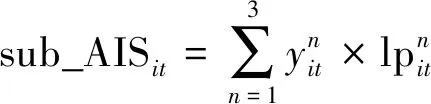

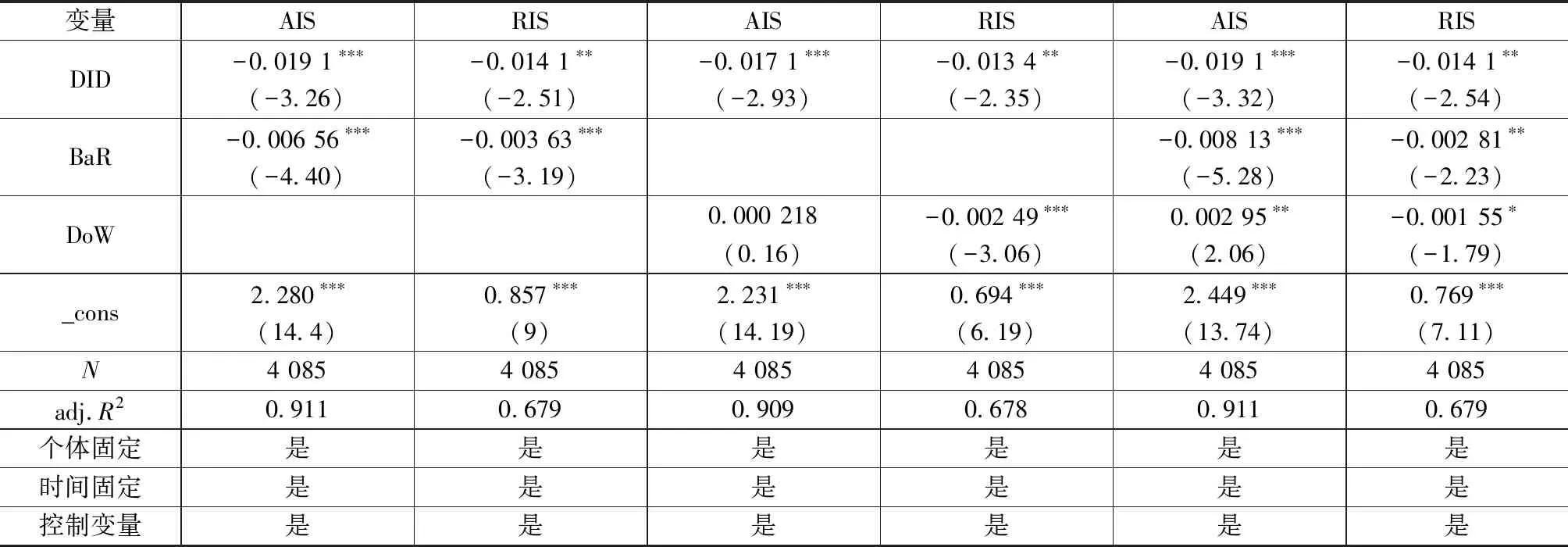

同时,对政策执行后的效果进行动态分析,与上述方法类似,构建模型如式(5)所示,αn表示从政策实行开始的第1期到第7期的政策效果变动情况。回归的结果见表4。

表4中(7)、(8)展示了平行趋势检验的结果。以政策发生前一起作为对照,政策发生第2~5期前的系数均不显著,符合平行趋势。

表4 平行趋势检验与动态效应分析

为了更直观地体现政策实行后对产业结构高级化和产业结构合理化的影响,构建图1所示的折线图。

图1 产业结构高级化与合理化动态变化趋势

在图1中,横坐标表示政策实行后的第n年,纵坐标表示事件虚拟变量前的系数;虚线为95%的置信区间。具体分析来看,在图1(a)中,在前期示范区的成立对产业结构高级化会产生稳定的负向影响,而这种负向影响会在第5期开始不显著,表明示范区对产业结构高级化的影响可以持续4年,以后年份的持续影响未知;在图1(b)中,在第1、2期示范区的成立对产业结构合理化同样会产生负向的影响,但影响系数在降低,在第3期开始影响不再显著,第5期开始示范区的成立已经对产业结构合理化产生正向的影响。总结来看,示范区的成立对产业结构高级化和合理化产生的负向影响均会减弱,而合理化受到的影响还会由负向变为正向表明示范区的成立虽然会在短期对地区的产业结构优化升级产生不利影响,但长期来看,示范区成立发挥的知识溢出效应、规模效应会在长期对地区的产业结构优化升级产生正向影响。

3.3 稳健性检验与内生性检验

为了进一步检验回归结果是否稳健,该部分将通过更换因变量指标、加入其他政策影响、两阶段最小二乘法对回归模型进行稳健性检验与内生性检验,以确保结果稳健。

3.3.1 更换因变量指标

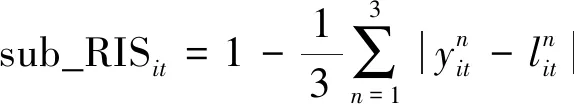

按照上文,将产业结构高级化和产业结构合理化的计算方法分别替换为式(6)、式(7),即

(6)

(7)

表5 稳健性检验-更换因变量指标

回归的结果显示,虽然回归系数存在些许变化,但系数的符号与显著性水平没有出现变化,表明基准回归的结果较为稳健。

3.3.2 排除其他政策影响

为了排除其他经济政策对因变量的影响,该部分将示范区成立前后年份较为重要经济政策的虚拟变量加入回归中,如果DID前的系数在增加其他政策变量后变得不再显著,则说明产业结构的优化升级不是受示范区的成立影响;反之则说明是受示范区成立的影响。为此,本文选择了“一带一路”倡议(2013年开始)和西部大开发第二阶段(2010年开始)两个经济政策,一方面这两个政策均在示范区成立的时间节点开始,另一方面这两个经济政策有较大的影响力度。具体处理方法,对于“一带一路”倡议,将“一带一路”圈定的17个省份(除西藏外)中所有的地级市作为政策的实验组,其他城市为对照组;将倡议提出的2013年作为政策开始年,2013年前后分别取0和1;利用组别和时间变量的交互项构成“一带一路”政策虚拟变量,并在此基础上乘政策实行的时间趋势变量(2013年为1)消除个体固定效应导致的共线性。西部大开发采取类似的方法,若城市位于西部地区则为1,否则为0;《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》发布的2010年作为政策实行年,2010年前后分别为0和1;同样取二者交互项与时间趋势变量的乘积作为西部大开发政策变量。回归结果见表6。

表6 政策稳健性检验

从回归结果来看,无论将两个政策单独加入回归还是共同加入回归都不会对DID系数的符号和显著性水平产生实质性的影响,说明因变量受到了示范区成立的影响。以共同加入回归的结果来进行具体分析,政策效应系数在两个回归中的绝对值均有所提高,表明两个政策的实行甚至会增加示范区成立对产业结构优化升级的抑制作用;“一带一路”政策变量前的回归系数在两组回归中均为负且至少在5%的显著性水平下显著,表明“一带一路”同样会对产业结构优化升级产生抑制作用,这主要是由于“一带一路”实行初期还是以基础设施建设和发展资本、劳动、资源密集型产业为主;西部大开发政策变量在产业结构高级化中的回归系数为正而在产业结构合理化中的回归系数为负,且至少在10%的显著性水平下显著,表明西部大开发的深入实施对地区的产业结构升级起到了促进作用,但抑制了产业结构优化,《意见》以发展地区优势产业为目标,可以在一定程度上提高服务业、高新技术产业的比重,而政策实行前期的“大修大建”、盲目招商引资则可能不利于地区产业结构的优化。

3.3.3 内生性检验

模型的内生性问题会导致回归系数的估计发生偏误。为了判断模型是否存在内生性问题,在本部分拟参考王小腾等[24]的做法,首先对政策是否存在内生性进行检验。具体做法为,将示范区是否成立作为被解释变量,将产业结构的两个指标作为核心解释变量,利用Logit模型进行回归。本文选取开发区成立的2010—2014年5个年份进行回归,回归结果见表7。回归结果显示,产业结构高级化与示范区的成立不存在双向因果关系,而产业结构合理化与示范区的成立存在双向因果关系,这说明产业结构高级化存在内生性问题的可能性较低而产业结构合理化可能存在内生性问题。为此,参考毛其淋等[25]的做法,利用逐年匹配的PSM-DID方法,模拟准自然实验,降低模型的内生性问题。匹配后再进行回归的结果见表7。回归结果显示,逐年匹配后的回归结果在符号和显著性方面与基准回归没有明显区别但系数绝对值增大,说明基准回归尽管可能低估了示范区成立的影响但回归结果仍然较为稳健。

表7 内生性检验与PSM-DID回归结果

4 进一步分析:异质性

4.1 区域异质性检验

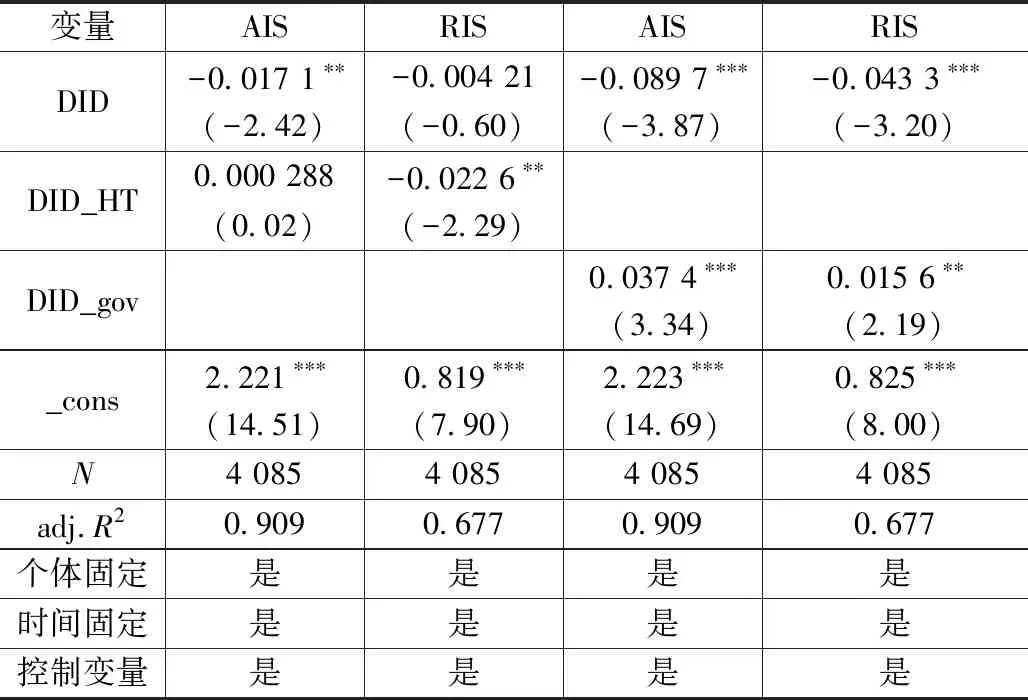

不同的区位条件对产业转移会产生不同的影响,中部地区吸引产业转移的优势在于距离东部发达城市的距离较近且具有较多的劳动力资本,主要吸引劳动密集型企业;而西部地区的优势则更加集中在资源方面,主要承接能源密集型企业。不同的企业类型可能对产业结构的优化升级产生不同影响,因此有必要对示范区的影响进行异质性分析。在全国10个示范区中,有4个分布在西部地区,6个分布在中部地区,因此设定如下模型:

ISit=β0+β1DIDit+β2DIDit×positioni+

γXit+ui+λt+εit

(8)

式中,positioni为中、西部的虚拟变量,对模型进行两次回归,当positioni为中部,则以西部地区为对照组,此时若地级市位于中部省份则mid=1,其余地级市mid=0;当positioni为西部,则以中部地区为对照组,若地级市位于西部省份则west=1,其余地级市west=0。政策对各地的实际影响应为β1+β2。回归结果见表8。

表8 区域异质性检验

从回归结果来看,中部地区产业结构高度化回归中政策变量及其交互项的系数均不显著,表明示范区的成立没有对中部地区的产业结构升级起到促进或抑制作用;而西部地区产业结构高度化的回归中,只有主政策变量的回归系数在1%的显著性水平下显著,交互项前的系数不显著,且β2小于β1,表明西部地区示范区的成立会对产业结构升级起到抑制作用。在产业结构合理化的回归中,中部地区的β1和β2均显著,且β1+β2的值为0.001 3略大于0,表明示范区的成立可以略微促进中部地区的产业结构优化;而西部地区只有β2显著,且系数为负,表明示范区的成立抑制了西部地区的产业结构合理化水平。总结来看,示范区的成立对中部地区的产业结构优化升级有微弱的积极作用,但对西部地区而言则以消极为主,可见示范区对产业结构优化升级的影响主要为“锦上添花”而非“雪中送炭”。

4.2 高新区与政府规模

一个地区的国家级高新区会对当地的经济发展和产业结构产生重要影响。通过阅读各承接产业转移示范区的总体方案、规划等文件后,发现绝大部分方案和规划如兰州-白银示范区、皖江城市带示范区、湘南示范区等都提到了依托现有产业园区,以高新区位平台承接产业转移;但根据以往的研究,高新区本身对产业结构优化升级的影响仍存在不确定性[26],对依托高新区建立的承接产业转移示范区影响如何值得更加深入的研究。中国作为一个政府对地方经济具有极强干涉能力的国家,政府规模对经济的影响一直是一个研究的热点问题,如郑尚植等[27]、佟孟华等[28]分别分析了政府规模对经济增长和产业结构升级的影响;政府规模的扩大意味着更加完备的基础设施、更加强的政策扶植力度,另一方面政府政策的过度扩张也导致政府的过度干预、过度扩张、重复建设等。为了研究高新区和政府规模是否会影响示范区对产业结构优化升级的作用,通过式(9)、式(10)模型进行分析。

ISit=β0+β1DIDit+β2DIDit×HTit+β3HTit+

γXit+ui+λt+εit

(9)

ISit=β0+β1DIDit+β2DIDit×govit+β3govit+

γXit+ui+λt+εit

(10)

式中,HTit表示i城市在t年建立了高新区(1)由于高新区建设需要时间,因此将后半年成立的高新区看作第二年成立。,若成立了高新区则HTit=1,否则HTit=0。该部分的主要研究对象为交互项前的系数β2。回归结果见表9。

表9 高新区与政府规模异质性

回归结果显示,产业结构高级化回归中β2不显著,表明城市拥有高新区不会显著影响示范区对产业结构高级化的抑制作用;而在产业结构合理化的回归中β2在5%的显著性水平下拒绝了原假设,且交互项系数的绝对值略大于基准回归的系数绝对值,表明城市拥有国家级高新区会在一定程度上扩大示范区对产业结构合理化的抑制作用。国家级高新区和承接产业转移示范区作为两个国家级的产业政策,难免会出现争夺资源、职能重叠的现象,容易导致重复建设、恶意竞争等问题,而且容易使产业分散,从而降低产业集聚程度,影响各产业的协同发展,使示范区对产业结构合理化的一直作用加剧。

政府规模与示范区成立交互项前的系数均至少在5%的显著性水平下拒绝了原假设,且系数均为正,表明政府规模的扩大可以在一定程度上缓解示范区成立对产业结构优化升级的抑制作用。在示范区成立前期,容易出现发展目标不明晰、产业分工不合理、产业关联程度低等问题,影响资源的合理配置。首先在示范区成立前期更大的政府规模可以快速、完善地实现基础设施的建设,从而为产业转移提供更优越的条件,吸引新兴产业、优秀企业的进入;其次,较大的政府规模意味着政府具有更多引导市场的能力,与私人资本相比,政府资本相对更能接受长期投资带来的时间成本,因此更能在示范区成立初期引导资金向更加高级、更加合理的产业投资,从而实现地方的产业结构优化升级。

5 结论与建议

国家级承接产业转移示范区是国家为了实现区域间的协调发展、缩小地区发展差距而进行的重要尝试,但受到各种因素的影响,示范区对所在地的产业结构影响如何尚不确定。为了考察示范区对当地产业结构的影响,本文首先从理论上对示范区可能产生的影响进行分析,进而基于多时点的双重差分法进行实证检验。实证结果表明:①示范区的成立会对所在地的产业结构高级化和产业结构合理化产生显著的抑制作用,在经过一系列稳健性检验后,这种影响依旧显著。②尽管示范区的成立会在初期对所在地的产业结构高级化和产业结构合理化产生负面效果,但随着时间的变化,示范区对产业结构合理化的影响会由负效应转变为正效应,对产业结构高级化的负面影响也会变得不再显著。③示范区所处的地区不同会对示范区对产业结构优化升级产生不同的影响,位于中部地区的示范区不会对产业结构高级化产生显著影响,而且会对产业结构合理化产生微弱的正向影响;而位于西部地区的示范区会对产业结构高级化和产业结构合理化都产生负向的影响。④当一个地区同时拥有国家级高新区和承接产业转移示范区时,高新区会在一定程度上扩大示范区对产业结构合理化的抑制作用,但不会显著影响示范区对产业结构高级化产生的效应;一个地区拥有较大的政府规模可以显著降低示范区对产业结构高级化和产业结构合理化的抑制作用。

依据上述结论,提出针对示范区建设的3点建议:①政府要严格准入门槛,防止为了追求政绩而出现盲目招商、过度投资的现象,积极吸引优秀企业进入,增强与东部地区的经济、科技、文化交流,从而促进区域协调发展,实现产业结构优化升级。②示范区对产业结构优化升级的影响是一个长期的过程,因此需要政府持续加大对产业转移的支持力度,发挥示范区产业与创新要素集聚的优势,从而使示范区成为地区经济增长和产业结构优化升级的重要支撑。③对于不同的地区要依据自己的区位条件、资源优势制定不同的规划方案,因地制宜,实现高新区与承接产业转移示范区的协同发展,利用政府资本积极引导高技术、高创新能力、高管理能力的企业入驻,从而为本地企业提供更多学习、合作机会,推动本地企业与承接企业的共同发展。