孤独深处

2022-03-23吉普赛

☉吉普赛 高 龙 华 明

在南太平洋钓鱿鱼的日子里,王洪春已经习惯了昼夜颠倒。凌晨2 点以后的漆黑深夜,当他站在甲板上眺望远方时,钓鱿船的灯火便如繁星低垂,闪现在平静的海面上。

那是在秘鲁附近的公共海域,手机没有信号。他每隔半年往家里打一次卫星电话。在船上工作,没有固定的上班和下班时间,有鱼就干活,没鱼就休息,工作时间最长的一次,王洪春46 个小时没睡觉。大海模糊了时空的概念,他只知道在海上生活枯燥,无论怎样呐喊都得不到回应。

王洪春认为,离开陆地的人,心里多少都有点儿过不去的事。他有个同事,叫老许,已经在船上待了18 年。老许不用手机,不知道当下流行的社交软件,也不喜欢下船。“我们觉得单调,老许觉得是一种解脱。”王洪春说。

王洪春今年27 岁,在陆地上的生活并不如意。他出生于四川绵阳的农村,初二时辍学,之后去外地打工,数年后回家开养鸡场,赔得血本无归,和妻子离了婚。对他而言,在摇晃的渔船上工作,与其说是逃避失败,不如说是在寻找人生的出口。

“出海的都想多赚些钱,都是拼命地干。”王洪春说。钓到鱿鱼才能算作公司资产,钓到其他鱼就自己吃掉,或者卖给其他公司。

关于凌晨,王洪春记忆最深的是他曾钓到一条150 公斤重的金枪鱼。那天临睡前,他布置了一条筷子粗的钓鱼线,一端通过窗户连接到卧室的床上,拴着瓶子。半夜,他被瓶子的摇晃声吵醒。他知道,鱼上钩了。在一名印度尼西亚船员的帮助下,忙活了半个小时,他们终于把鱼拉了上来。鱼身被划破了,不好卖,于是王洪春和船友分享了战利品,他也因此换来了别人的香烟和火锅底料。

在海上,白天尚能看到成群的海豚在渔船附近嬉闹,到了夜晚,无法纾放的痛苦便会如影随形。飘荡300 天后,王洪春决定回到岸上。渔船在秘鲁港口城市卡亚俄进行维修保养时,他收到家里的消息。他的前妻快要结婚了,孩子由谁抚养成了当下必须解决的问题。王洪春原先与公司签了2 年的合同,若中途违约回家,他只能拿到2 万多元。但他顾不了那么多,登上一艘运输船回到家乡。

“回家时人好像解脱了一样,我今后不打算出海了。”王洪春没有经历那种命悬一线的瞬间,对他来讲,出海只是尝试了生活的另一种可能。夏天时,他进入一家捕鱼公司从事船员的招募工作,有人在网上问他船员生活如何,他没说薪酬和面临的困难,先反问道:“为什么要上船?”

人的孤独有时并不蕴藏在波澜壮阔的故事里,它或许就是普通人柴米油盐的日常。在深圳大排档唱歌的吴恩师没有上过船,他生活在歌声与人群里,依然感到漂泊无依。

“我能感到快乐吗?一个人孤独地在这边。”吴恩师说。每晚八九点,他背上吉他出门,凌晨三四点收工。凌晨2 点到3 点之间,他正在大排档的油烟味里唱歌。有些店主怕楼上住户投诉,会让吴恩师适当放低音量。顾客花30 元点歌,若吴恩师唱得轻了,他们会埋怨。

吃夜宵的地方,什么人都有。有人要求免费听他唱,有人每次都要求“买一送一”;有些人是想活跃气氛,有些人是喝到微醺了。《一生所爱》《海阔天空》《我的好兄弟》这几首顾客常点的歌,吴恩师唱得很熟练。

昼伏夜出,吴恩师在大城市没几个朋友,能打招呼的也就是几个揽活儿的代驾司机。“死在出租屋都没人知道。”他常开这种不吉利的玩笑。他现在租住在一个每月租金1000 元的房子里,父母和妻女都在广西老家。吴恩师21 岁就离开家乡到广东了,他在东莞的工厂里打过工,做过投递员和食品销售。不过做这些事,他都没那么喜欢。他最享受的还是以前下班后一边冲凉,一边在贴满瓷砖的浴室里唱歌。

深夜唱歌,吴恩师偶尔会因“扰民”而被粗暴对待。他被丢过鸡蛋,被泼过两次水,被扔过矿泉水瓶和啤酒瓶。年轻时,吴恩师也试过以歌手身份进入更主流的市场,比如去酒吧应聘。不过每次都被拒绝了,有些人告诉他:“你唱得挺好,只是风格不适合酒吧。”2016 年6 月15 日晚上,吴恩师决定去卖唱。他在一个周围有运动器材和装修材料店铺的小广场上唱歌,赚了140 元。第二天,他去老地方搭场子,被城管轰走后,开始转战大排档。

吴恩师现在没什么宏大的生活理想,对他而言,日子就是在一个个凌晨延展开的。有一次,吴恩师在某短视频平台上传了《离别》的演唱视频。他配上一段抒情的文字:“2003年,我在广东东莞工厂的食堂,电视里的音乐频道每天都播这首歌。当时好像是发信息点歌,不知当时的你听到这首歌时在做什么,或者有怎样的故事。”

在距离东莞约3000 公里的青海玉树藏族自治州,可可西里的才索加自8 岁起心中就有一座“精神灯塔”——因保护可可西里而壮烈牺牲的索南达杰。2004 年,以索南达杰为原型的电影《可可西里》被搬上银幕,看完后,才索加深受震撼。“他被枪打中的一瞬间,我就感觉这个人特别伟大。当时我便默默地想,长大以后,我也要去干这样的事。”

2015 年,到可可西里管理处工作后,才索加过上了一种与世隔绝的生活。每年5 月到11月,是工作人员大规模巡山的日子。为防盗采和盗猎,他们会在太阳湖边安营扎寨,两顶帐篷用来睡觉,一顶帐篷用来做饭。深夜的荒野有太多人类无法掌控的事。

2020 年的第一天,才索加便是在野外度过的。他记得那是凌晨2 点,因为路途太远,天又下起了雪,队员们没能赶回保护站。当时室外气温降到零下20℃,他们就地煮了泡面和肉。

“我无法用语言形容在山里有多艰苦,除非你跟我进一次山。只有那样,你才能和我有相同的认识和感受。”才索加说,“艰苦就是艰苦,无聊就是无聊。”

夏天,109 国道旁的保护站时不时有游客到访;冬天,生活就只剩下无边的寂寥。“在保护站值班时我们都不敢看手机上的日期,因为看了反而感觉时间过得更慢。”才索加说。

设施简陋、物资匮乏,可可西里的一切都很熬人。冬天,保护站周围都是冰冻的荒原,才索加每隔3 天要去70 公里外的不冻泉取水;每隔半个月轮班时,工作人员才会从格尔木带来蔬菜和肉。夜里巡山时不能睡觉,他偶尔也会想,要是现在有张床该多好!巡山时没有电,没有信号,手机就是一块没用的砖,队员们只能靠聊天打发时间。讲到最后,故事都讲完了,大家只好干瞪眼。

夏天,才索加会去可可西里腹地的太阳湖边蹲点。在那里的夜晚,他遇到过进厨房偷吃东西的野熊,也在回程途中遇到过真实的危险。先是两辆车同时陷入泥坑,然后是两辆车的发动机同时因为进入泥浆而损坏。此地距离保护站还有300 公里,有狼、熊等各种野生动物出没;更糟糕的是,卫星电话也出了故障。在等待救援的3 天里,才索加绝望了。他羡慕会飞的鸟,心想,要是自己也有翅膀该多好。他想,回到保护站后就辞职不干了。

队员们都感觉自己被遗弃了,因为失眠,他们想到了各种糟糕的结果。3 天后,救援车终于到了。看到远处的灯光时,他们掉下了眼泪。

得救后,才索加掉到谷底的心又被捡了起来。他说:“有些人为了可可西里献出了宝贵的生命,我为什么会被这小小的困难吓倒呢?”

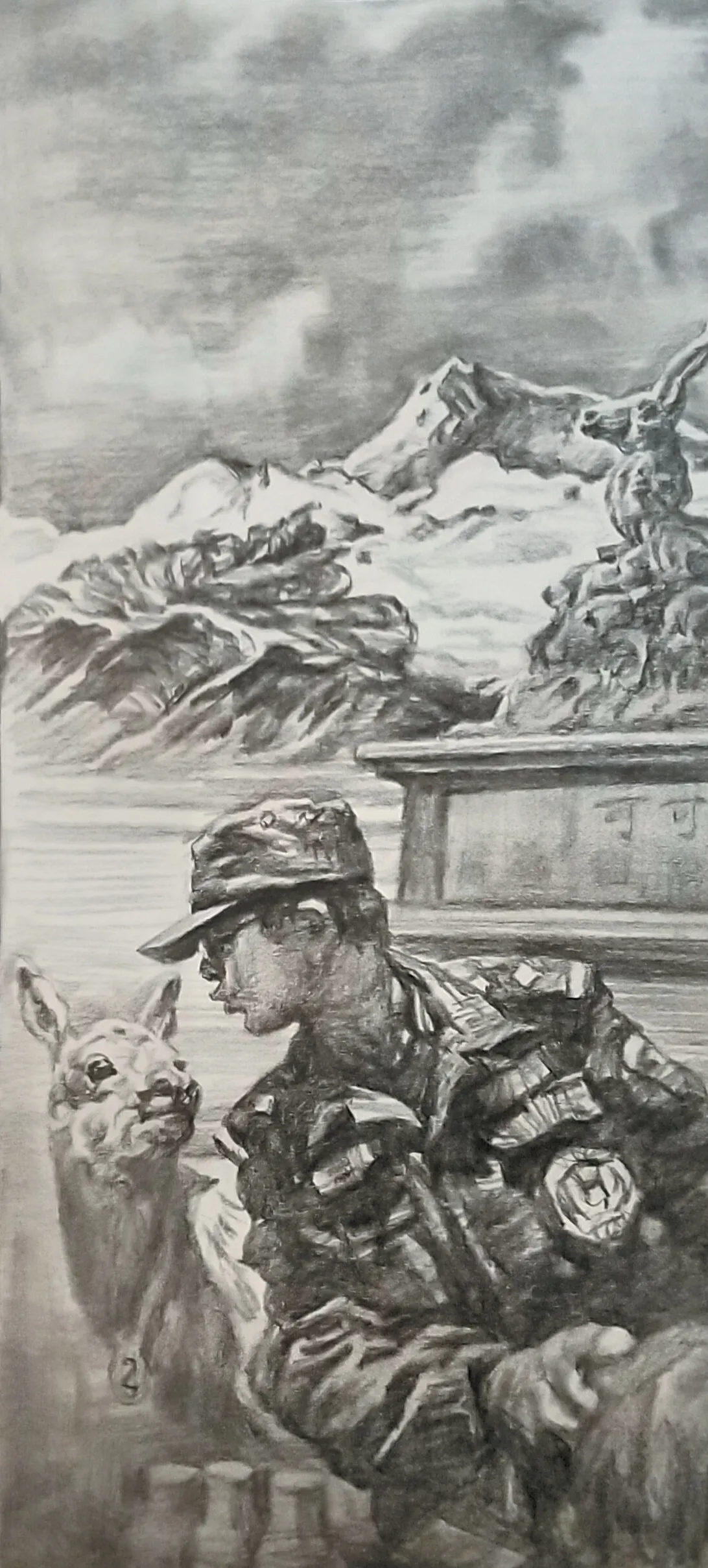

如今,在可可西里陪伴才索加的,除了两位同事,就只剩下9 只小藏羚羊。母羊被狼吃掉或者小羊走散后,工作人员会以人工饲养的方式将小羊养大,之后再把它们放回大自然。才索加每天要给小羊喂三四顿牛奶,然后等小羊喝奶时舔他的衣服。小羊会靠着气味记住这个人,才索加说,这是他在可可西里漫长的孤独里最温馨的时刻。